批判性思维的培养:论英语专业思辨教学中教师的角色

高智艳

【摘要】批判性思维是高等教育的核心和终极目标所在,也是创新的前提和基础。我国英语专业学生的批判性思维普遍较弱,不利于创新型外语人才的培养。在当今信息爆炸的时代,培养批判性思维能力已成为提升外语人才培养质量的关键。本文将在分析批判性思维内涵及意义的基础上,探讨以培养批判性思维为导向的英语专业思辨课堂教学中教师的角色问题。思辨的教师是思辨课堂的核心,构建思辨课堂要求英语教师树立批判的教学态度,开展反思性教学活动,采用任务驱动教学方法,建立多元化的评价体系。构建思辨课堂,培养批判性思维是推进英语专业教学改革的有益途径。

【关键词】批判性思维思辨课堂教学改革

前言

我国英语专业学生的批判性思维普遍较弱,是外语教学亟须突破的瓶颈。2015年,国家教育部颁布了《高等学校外国语言文学类专业本科教学质量国家标准》,特别强调思辨能力是学生的核心能力之一。对英语专业学生思辨能力的培养和提升将成为检验外语教学是否合格的一个重要依据。在当今网络信息时代下,培养思辨能力,提升外语人才培养的质量是高校教师必须面对的重要课题,也是我国外语教育工作者的共识。

国内外语界虽然对英语专业学生思辨能力培养的重要性有一定认识,但有关如何培养这一能力的研究文献相对较少(阮全友,2012)。本文将在分析批判性思维内涵及意义的基础上,探讨以培养批判性思维为导向的英语专业思辨课堂教学中教师的角色,对英语专业教学改革进行有益的尝试。

批判性思维的内涵

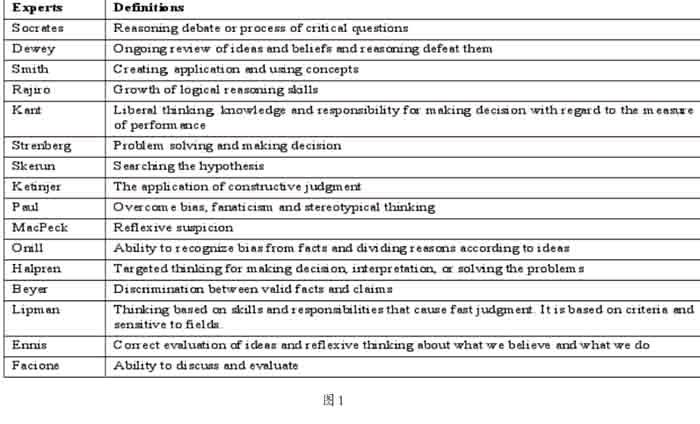

批判性思维,俗称思辨能力,最早可以追溯到苏格拉底。简言之,它就是一种人处理信息的方式,是一种智力训练的过程。它涉及一系列的心里活动和认知过程,很难用语言去量化和描述。关于批判性思维的含义,西方学者从不同层面和侧重点进行了探讨(Atabaki, et al, 2015)。

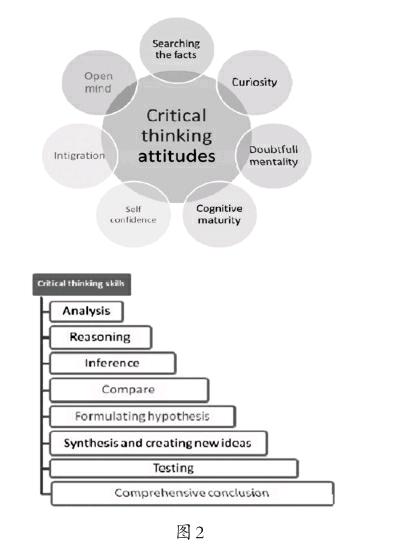

關于批判性思维内涵的研究主要集中在哲学和心理学两个领域。哲学家主要探讨批判性思维的本质及主要特征,而心理学家则更多地关注利用批判性思维解决实际问题时的认知过程。前者强调批判性精神,后者侧重批判性技能。批判性精神指有意识地进行评判的心理状态、意愿和倾向,包括独立意识、开放心理、充满自信、主动思考、不迷信权威、自我矫正的愿望等。批判性思维技能则是指进行有效批判思维活动应具备的技能和策略,它包括分析技能、推理技能、检验技能、统计技能、决策和问题解决的技能等。可见,批判性思维是批判性精神和批判性技能的统一(Atabaki, et al, 2015)。培养批判思维,就要把批判性精神气质和思维技能的培养结合起来。

培养批判性思维的意义

在西方社会,批判性思维能力被认为是公民个人在私人生活和社会生活等方面的重要资源。美国、英国、澳大利亚、新西兰、加拿大等国家都将思辨能力的培养列为高等教育的重要任务之一。

培养英语专业学生的思辨能力是我国高等教育的核心目标之一。《中华人民共和国高等教育法》总则中规定:高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才。事实上,创新精神和实践能力的内核都是思辨能力(孙有中,2011)。

此外,培养学生的批判性思维也符合国家中长期发展的战略目标。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》指出,教育的长期发展需要“促进学生全面发展,着力提高学生服务国家、服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力”。

在网络信息社会,批判性思维发挥着极其独特的地位和重要作用。在数字化的学习环境,面对海量纷繁冗杂的信息,学习者能否保持清醒的头脑,能否正确地筛选有效信息?这些能力对于英语专业的学生尤为重要。培养批判性思维,可以促使他们在信息化的学习环境中勇于探索,不断提高分析问题和解决问题的能力,有助于培养学生独立思考能力和质疑精神,从而增强就业竞争力。

英语专业学生批判性思维培养的现状

我国英语界对英语专业学生批判性思维能力培养的关注始于20世纪末。1998年,黄源深教授首次提出英语专业学生“思辨缺席症”的问题。文秋芳等学者甚至运用逻辑推理和实证调查,论证外语专业学生在思维能力培养方面存在问题是一个不争的事实(2006)。培养学生的批判性思维迫在眉睫。

在传统的英语专业教学中,教师着重讲授语言知识、开展语言技能训练。大量的听、说、读、写、译等技能课,主要依赖记忆、模仿、背诵、翻译、复述等活动,较少进行复杂的、富有挑战性的思维活动。

长期以来,对于语言技能的过度重视,导致英语专业学生在思想的深度和广度、逻辑思维和条理性方面表现较差。学生普遍缺乏较强的分析、综合、判断、推理、思考和辨析能力。英语专业学生批判性思维普遍较弱可以说是不争的事实,这不利于创新型外语人才的培养。在当今信息化的环境,培养学生的批判性思维能力,提升外语人才培养的质量,是英语专业本科教学改革亟须突破的瓶颈。

以培养批判性思维为导向的英语专业思辨教学中教师的角色

构建思辨课堂、培养思辨能力,是提升外语专业人才培养质量的有效途径。批判性思维能力的培养必须融入到听、说、读、写、译等英语专业课程教学之中,在培养批判性思维技能的同时培养英语专业学生的语言技能。思辨的教师是思辨课堂的核心,学生思辨能力的培养,关键在于教师。那么,如何在英语专业课堂教学中培养学生的思辨能力呢?笔者将从教学态度、教学活动、教学方法及教学评价等方面对英语教师的角色进行探讨。

1.树立批判的教学态度,提供批判思维的示范

培养学生的批判性思维,要求教师自身做一个合格的思辨者,尽力创造有利于学生思辨能力发展的学习环境(孙有中,2011)。英语教师需要学习有关批判性思维的基本知识,掌握批判性思维的原理、方法,不断更新和完善自身的知识结构,提高自身的批判能力。endprint

在教学实践中,树立批判性的教学态度,有意识地引导学生进行批判性思维的训练。结合实际出发,积极地转换角色,从传统教学中的“领导者”转变为“引导者”,努力创建民主、平等的新型师生关系。师生之间的对话以人格平等、相互尊重为基础。在教学过程中,消解教师的权威,给予学生充分的话语权,不把自己的观点定义为权威,不再同化学生的思想,充分发挥学生的主体作用。鼓励多元与散发,让学生个体进行独立的判断与选择,培养他们对知识的质疑与批判精神。另外,教师要努力创设多样化的情境,引导学生充分利用已有的认知,从不同视角思考问题。鼓励学生跳出固有思维模式的束缚,大胆地表达自己的想法和意见,促进师生一起探讨和交流。

2.开展反思性教学活动,培养学生良好的质疑习惯

教育的真正目的就是教人不断提出问题、思考问题。可见,提问在学习中占据着重要的地位,有效提问是提高教学效率的关键所在。良好的提问习惯是批判性思维者应具备的基本条件。有效的提问能驾驭参差不齐、瞬息万变的学情,又能激活学生的思维,调动学生学习的兴趣;有效的提问还可以让学生以愉悦的心情收获学习的果实,从而使课堂教学达到事半功倍的效果。

有效提问是一种技巧,更是一门艺术。教师提问的水平在很大程度上决定了学生思考的深入与否,这就要求教师在课前和课堂上高度重视提问的技巧和方法。课前备课时,教师要深入钻研教材,剖析教学内容,准确把握教材的重、难点,根据学生的知识水平和心理特点,找准诱发他们思考的兴趣点来精心设计问题。在组织教学的过程中,努力做到以下两点:第一,努力围绕教学目标,设计有效的提问;第二,立足语言课程的教学内容,设计合理的提问方法。

培养批判性思维教学的实践源于苏格拉底的“精神助产术”,即通过诘问、辩论等方式让学生认识到自己答案的荒谬之处,引导学生自己作出正确回答(邵朝杨,2015)。开展“学术性对话”或苏格拉底对话是批判性思维教学的核心,也是促进学生批判性思维技能的主要途径(粟莉,2004)。在课堂教学中,教师应通过启发教学或相互辩驳方式开展教学(孙有中,2011),同时鼓励学生积极提问。引导学生从动机、根据、对立的观点、影响和结果等方面进行思考,养成主动提问的良好习惯,从而培养学生的思辨能力。

在英语专业各个学科的教学中,教师可以定期组织学生围绕所学内容开展讨论,并对讨论的过程进行有效的指导和监控。开始讨论前,给学生充足的时间对给定的问题进行深入的思考。在讨论的过程中,注意引导学生联系社会实际或自身情况,梳理、形成并发表各自的观点。当学生提出某种问题或主张后,积极引导学生说明理由、提供证据、进行论证,分析其观点的确凿性、客观性和一致性。通过追问学生、探查学生对问题的理解来帮助学生发现自己的思维结构,培养思维的清晰性、准确性、相关性,进而提升学生的思维技能。

3.采用任务驱动教学方法,培养学生自主学习的能力

“任务驱动”教学法是基于建构主义理论的一种教学模式。与传授知识为主的传统教学理念不同,“任务驱动”教学法坚持以解决问题、完成任务为主的多维互动式的教学理念。它改变了以往“教师讲,学生听”的被动教学模式,创造学生主动参与、自主协作、探索创新的新型学习模式。“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”是这种教学法最根本的特点。。

在这种模式中,教师、学生、教材的角色都发生了根本的转变。教师由原来的讲授者转变为教学过程的组织者、指导者、帮助者、管理者。学生由被动接受转变为主动参与和探究,真正成为学习的主体和知识意义的主动构建者。教材所提供的知识不再是教师传授的内容,而是学生主动构建的对象。

实质上,任务驱动教学的过程就是学生围绕一个个任务动手实践的过程。这种教学模式的关键在于具体的教学任务的设计。英语专业教师在各个学科设计教学任务的时候,要结合班级学生的实际情况,综合考虑学生现有的知识结构和能力水平,以及英语语言技能课程的特点,从而设立有效的学习目标。

教师引导学生完成任务的过程,就是学生进行创造的过程。他们通过自主探索,完成一个个任务,不仅全面调动学生的学习积极性,还帮助学生从被动学习逐步转变为主动学习,培养了学生的自主学习能力和实践能力,并有助于培养他们的创新精神和思辨能力。

4.引入形成性教学评价,建立多元化的评价体系

长期以来,我国英语专业课堂主要依据考试成绩来评定学生的学习能力和教学质量。这种传统终结性评价方式,注重教学结果,忽视了学生在学习中的主体性和主动性,不利于学生批判性思维的培养。

美国教育学家布卢姆指出,终结性评价是在一个学期、一个教程或者一个学程结束的时候,为了“进行分等、鉴定、进步评价,或者对课程、学程以及教育计划的效力(有效性)进行研究”而进行的评价;形成性评价则是在“课程编制、教学和学习的过程中使用的系统性评价,以便对这三个过程中的任何一个过程加以改进”(布卢姆,1987)。可见,形成性评价注重教学的过程和质量,它伴随着英语教学的整个过程。该评价方式所评价的内容是全方位的,评价的方法是多样化的。因而,对学生的评价也是比较准确和客观的。

英语专业课程中,教师要从实际出发,根据不同的学情采取不同的评价方式,把课堂内外的教学有机结合,建立多元的评价体系。通过课堂表现、个人或小组表演、学习档案、反思性学习日记等形式对学生进行综合评价。教师要时刻关注评价对学生学习和教师教学的反馈作用。結合教学和学生的学习实际灵活地加以调控,适时地根据学生反馈的信息作出不同的评价策略,以调动学生持久的积极性和主动性。

在评价时,英语教师要更多地关注学习的过程,对学生在学习过程中表现出的兴趣、态度、参与活动程度和他们的语言能力作出判断,对他们的学习尝试作出肯定,以激发和培养学生的学习兴趣,帮助学生养成良好的学习习惯和学习策略。这种多元性的评价体系,不仅能够提升课堂教学评价的科学性,还能帮助学生形成一定的思辨能力,有利于学生英语能力的全面提高,进而实现全面发展。

结语

在英语专业教学中,努力构建思辨课堂,把学科教学与批判性思维的培养有效结合,无疑是推进英语专业教学改革的有益尝试。思辨的课堂有助于培养和提升学生的思辨能力,提升外语专业人才培养的质量,进而增加他们的社会竞争力。作为思辨课堂的核心,英语教师的角色不可小觑。然而,英语专业教学改革任重而道远,需要所有外语工作者在教育教学实践中不断探索。

参考文献:

[1]Bloom, B.S:“A response to Slavins mastery learning reconsidered”ReviewofEducationalResearch,1987,57(4): P507-508.

[2]Atabaki,A.S.etal:“ScrutinyofCrtiticalThinking Concept”,International Education Studies,(2015 Vol.8,No.3).

[3]黄源深:《思辨缺席》,《外语与外语教学》1998年第7期,第1、19页。

[4]邵朝杨:《思辨与合作:基础英语教学与批判性思维能力培养》,《成都师范学院学报》2015年第12期,第37-42页。

[5]粟莉:《论教师在批判性思维培养中的角色》,《中山大学学报论丛》2004年第4期,第339-342页。

[6]阮全友:《构建英语专业学生思辨能力的理论框架》,《外语界》2012年第1期,第19-26页。

[7]孙有中:《突出思辨能力培养,将英语专业教学改革引向深入》,《中国外语》2011年第3期,第49-58页。

[8]文秋芳、周燕:《评述外语专业学生思维能力的发展》,《外语学刊》2006年第5期,第76-80页。

作者单位:西安外国语大学陕西西安endprint