北京市公共自行车发展定位

舒诗楠,边扬,李 爽,吴东东

(1.北京工业大学北京市城市交通运行保障工程技术研究中心,北京100124;2.北京市城市规划设计研究院,北京100045;3.北京市交通信息中心,北京100073)

北京市公共自行车发展定位

舒诗楠1,边扬1,李 爽2,吴东东3

(1.北京工业大学北京市城市交通运行保障工程技术研究中心,北京100124;2.北京市城市规划设计研究院,北京100045;3.北京市交通信息中心,北京100073)

北京市公共自行车处于发展模式决策的关键时期,亟须明确合理的发展定位,以适度控制规模,引导并协调好与其他交通方式的关系。从北京市公共自行车的发展现状与问题入手,分析公共自行车的准公共产品属性及其与现有交通系统的关系。明确北京市公共自行车的发展定位,即私人自行车交通的有效补充、发展自行车交通的重要环节、倡导绿色出行的重要手段。北京市应明确公共自行车的公益性定位,将公共自行车纳入公共交通体系,作为大容量公共交通的延伸和补充,使之成为解决公共交通出行最后一公里问题的重要手段。

交通政策;自行车交通;公共自行车;发展定位;互联网公共自行车;北京市

0 引言

随着交通拥堵、环境污染等大城市病日益凸显,人们的目光逐渐由需求满足型建设模式向需求引导型建管模式转变,绿色交通已成为重要的发展方向之一。公共自行车作为一种机动灵活、低碳环保的交通方式,作为一种健康的生活方式,受到世界各国青睐。2014年,全球已有855个城市提供公共自行车服务,总量达94万辆[1]。中国已成为公共自行车分布最广泛的国家,超过237个城市构建了公共自行车系统,运营车辆达75万辆[1]。然而,在杭州、太原等个别城市取得良好效果的同时,多数城市公共自行车发展形势不容乐观。公共自行车应该如何发展,已成为摆在许多城市面前的难题。规模过大,容易使公共自行车承担本应由公共汽(电)车、私人自行车承担的职能,一方面造成资源浪费,另一方面易导致政府职能范围的过度蔓延;规模过小,公共自行车系统则难以形成便捷的出行网络,导致使用率低,造成资源浪费。因此,公共自行车的发展不能放任自流,而应因地制宜、必要约束、合理引导。科学的公共自行车定位正是确定其发展规模与路径的先决要素。

由于城市规模、经济水平、交通结构等不同,各城市的公共自行车发展定位存在差异。杭州市、太原市将公共自行车作为短距离出行的主力交通方式,定位为公共交通方式之一。杭州市将公共自行车纳入大公共交通体系,打造以轨道交通为骨干,公共汽(电)车为主体,出租汽车、水上巴士(的士)、公共自行车为补充的五位一体系统[2];2016年底已投入运营8.68万辆公共自行车。西班牙巴塞罗那市公共自行车系统主要面向本市通勤者提供服务,不对非本市居民开放。2007年推出的这套系统虽然规模只有6 000辆,但仅6年时间其分担率即达到通勤出行的6%。1995年,哥本哈根Bycyklen公共自行车系统问世,主要面向通勤者与游客提供服务,规模为2 500辆。2012年,该系统因无法满足用户对可靠性、方便性等方面的要求而正式退伍[3]。2013年,千余量全新智能公共自行车GoBike系统开始运营,定位为旅游、休闲目的,主要服务于游客和非本地居民。

北京市公共自行车系统规模持续扩大,已处于发展模式决策的关键时期,但其发展定位在市级层面尚不统一。《北京市“十二五”时期交通发展建设规划》指出,依托轨道交通车站和公共交通枢纽,推进公共自行车系统建设。《缓解北京市区交通拥堵第九阶段(2012年)工作方案》指出,在地铁站、公共交通枢纽、居住区周边推进公共自行车系统建设。《2014年9月缓解交通拥堵专项行动方案》指出,要围绕轨道交通车站、公共汽车站、居住区和单位、公园和商业设施周边继续扩大公共自行车规模。

为保障公共自行车系统健康、可持续发展,以北京市为代表的特大与超大城市亟须明确公共自行车的发展定位,处理好公共自行车与现有交通系统的衔接关系,厘清政府的职能范围,适度有序发展。本文基于对北京市公共自行车系统发展现状及存在问题的梳理,分析公共自行车的属性与作用,深入研究公共自行车与现有交通系统的关系,进而提出北京市公共自行车的发展定位。

1 北京市公共自行车发展状况

1.1 建设与运行情况

按照分区建设、分区运营的建设原则,遵循分步实施、先行试点的推进原则,北京市公共自行车系统自2012年开始建设以来,规模持续扩大,截至2015年12月底已建成1 810个租赁点,投入5.4万辆车,服务遍及中心城区与郊区,覆盖东城、西城、朝阳、丰台、石景山、通州、大兴、平谷、顺义、房山及昌平11个行政区(见图1)。

截至2015年底,北京市公共自行车系统累计租车8 055万次,骑行2.1亿km。2015年日均租还量20万次,日均周转率4.1次。近年来,随着建设规模持续增大,运行效果显著提升(见图2)。

图2 历年周转率与锁车器数量Fig.2 Annual turnover rate of bike sharing and number of bike-docks

1.2 用户需求特征

图1 北京市公共自行车租赁点布局Fig.1 Spatial distribution of bike sharing stations in Beijing

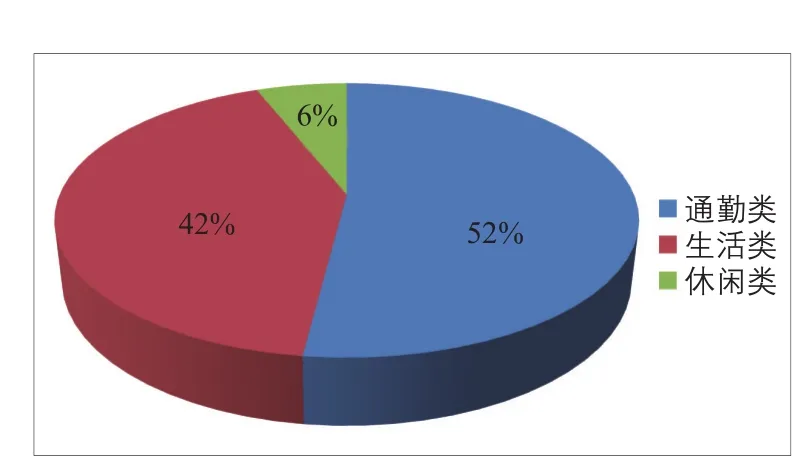

从出行目的看,北京市公共自行车通勤类出行占52%,生活类出行占42%,休闲类出行明显较少(见图3)。从骑行模式上看,换乘模式占58%,单程与往返模式占42%(见图4)。从出行距离上看,91%的公共自行车出行小于5 km[4]。这说明北京市公共自行车接驳公共交通以及短距离出行的需求均较大。

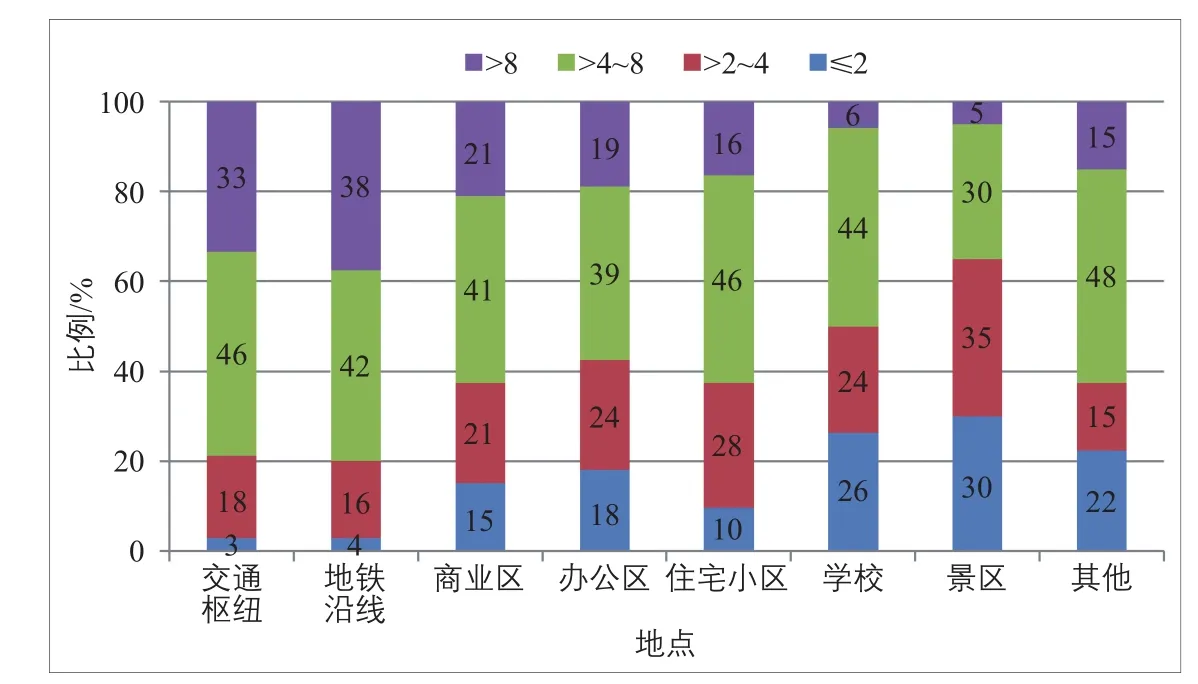

从租赁点运行效率看,交通枢纽、地铁沿线的租赁点周转率较高,景点、学校周边的租赁点周转率较低,住宅小区、办公区、商业区的租赁点周转率处于中等水平(见图5)。

从公共自行车转移来源看,19%转移自小汽车,说明公共自行车对于减少小汽车出行具有一定作用;51%转移自公共汽(电)车,16%转移自私人自行车,说明公共自行车在一定程度上替代了公共汽(电)车与私人自行车;13%转移自步行,说明公共自行车提供了一种便捷的交通方式[5](见图6)。

图3 出行目的Fig.3 Trip purposes

图4 骑行模式Fig.4 Riding modes

图5 不同类型租赁点周转率分布Fig.5 Turnover rate of different types of stations资料来源:根据北京市公共自行车服务统计评价系统数据绘制。

图6 出行方式转移来源Fig.6 Original travel modes of bike sharing users

1.3 存在问题

北京市公共自行车发展定位不明确,导致租赁点布局缺乏对优先级与重要性的考虑,引发无序使用。公共自行车租赁点主要分布在住宅小区,而轨道交通沿线的租赁点覆盖明显不足。大量住宅小区类租赁点虽然在一定程度上满足了短距离出行需求,却加剧了公共自行车与公共汽(电)车、私人自行车的竞争关系。地铁沿线租赁点布设少,无法满足大量的公共交通接驳需求,对改善公共交通出行最后一公里的支撑力度有限。此外,持续扩大的系统规模加大了公共自行车运营与可持续更新的难度,加重了政府的财政负担。

总之,在公共交通接驳需求与全程使用公共自行车的短距离出行需求平分秋色的背景下,北京市公共自行车正处于发展方向抉择的分叉口,明确发展定位尤为迫切。

2 公共自行车属性

明确公共自行车的定位,首先需正确认识其内涵。中国已处于机动化快速发展的中后期,公共自行车作为回归绿色交通的有效手段,已被赋予新的内涵。用户在消费完本次公共自行车服务后并不排斥其他用户的消费,但当公共自行车供应不足或者分布不均衡时,会产生无车可借或无车位可还的现象。因此,公共自行车具有有限的非竞争性和非排他性,属于准公共产品。具备准公共产品内涵的公共自行车是城市发展到特定阶段的产物,与城市经济发展水平、政府公共服务能力等相关。随着改革不断深化和推进以及政府职能的转变,提供公共服务已成为政府的主要职能,而准公共产品应遵循政府与市场共同分担的原则。

从公共自行车发挥的社会效应来看,公共自行车丰富了短距离出行方式,改善了最后一公里问题,同时倡导绿色出行,对改善民生、缓解交通拥堵、推进节能减排具有重要意义。然而,公共自行车服务人群相对有限,不便于为儿童与老年人提供服务,难以为残疾人提供服务,大规模发展并不能保障广泛而公平的出行机会。公共自行车作为准公共产品,应坚持公益性定位,在机动化超常态发展的特殊时期政府应有所承担,但不应承担与公共定位不一致的无限政府职能。

3 公共自行车与现有交通系统的关系

公共自行车发挥了积极的社会效应,但其推动城市交通发展的作用究竟有多大?在现有交通系统中,公共自行车处在什么位置才能发挥最大效用?公众对于公共自行车有一定需求,但需求是否不可替代?

从出行量看,公共自行车无法成为大运量交通工具,仅依靠公共自行车难以承担大量的自行车出行。2020年,北京市自行车出行分担率计划恢复至18%,届时自行车出行量将超过800万人次·d-1[6]。然而,2015年北京市公共自行车日均租还量仅为20万次,2014年杭州市公共自行车日均租还量仅为30万次。显然,公共自行车对于城市交通发展的推动作用十分有限。若将公共自行车定位为解决短距离出行的主要方式大规模发展,一方面会造成政府职能无限蔓延,另一方面公共自行车必然承担公共汽(电)车、私人自行车的部分职能。因此,超大城市的公共自行车并不适宜作为与公共交通并列的一种出行方式。

北京市公共交通较为完善,私人自行车出行量较大,公共自行车作为新生事物进入交通系统,已经在一定程度上与公共汽(电)车、私人自行车构成竞争。应厘清三者的关系,充分发挥各自优势,通过合理定位减少竞争,促进三者形成功能互补之势。

公共交通主要服务于中长距离出行,多在客流需求集中的区域提供服务,具有运量大的优势。但是受车站设置、道路条件等多种因素制约,公共交通最后一公里问题十分严峻。相较之下,公共自行车作为短距离的有效方式之一,租赁点设置门槛低,能够提供更加接近门到门的出行服务,大幅提高公众出行的便利性。其次,公共汽(电)车线路固定,存在候车时间长、出行时间不可靠的问题。而公共自行车具有出行时间相对可靠、路线灵活的优势,出行者可以随时就近选择租赁点。因此,针对中长距离出行,公共自行车应与公共交通紧密衔接,形成公共交通+公共自行车出行模式,将公共自行车作为改善公共交通出行最后一公里问题的有效手段。针对短距离出行,公共自行车应与公共汽(电)车、社区公交等交通方式优势互补,根据需求、道路交通条件等因地制宜地发展。在需求量大、道路交通条件允许的地区设置公共汽(电)车站,在需求量小、道路交通条件有限的地区设置公共自行车租赁点。

公共自行车和私人自行车存在功能重合,在完成出行的效能上没有太大差异,两者具有较强的可替代性。北京市现状自行车骑行环境与停车环境严峻,办公区、商业区等缺少自行车停车设施,造成私人自行车无处停放,而公共自行车可在任意租赁点停放车辆。其次,对使用者来说私人自行车需要购置,被盗问题突出,而公共自行车无须购置,不用担心被盗。此外,私人自行车在空间上使用受限,多服务于以家为起点的出行。相较之下,公共自行车空间上可获得性高,起讫点灵活,可在居住地、办公地以及公共交通出行两端的任意租赁点租还车辆。

尽管公共自行车具有诸多优势,但发展公共自行车的目的并非取代私人自行车。北京市居民自行车拥有量较大,具有良好的自行车出行习惯,自行车仍是重要的出行方式之一。应将私人自行车作为自行车交通的主体,将公共自行车作为有效补充。以家为起点的出行应主要采用私人自行车出行,而公共自行车重点服务于办公地点、公共交通出行两端等非基于家的出行。

北京市公共自行车的休闲类出行需求小,景点周边的租赁点周转率较低,因此不建议在大型旅游、休闲景区附近布设公共自行车租赁点。支持旅游区自主建设公共自行车系统供旅游区内部使用。

4 公共自行车发展定位

从政府职能看,公共自行车作为准公共产品,政府可以承担,但并非必须承担,更不应无限承担。从城市交通发展角度看,北京市公共自行车引领城市交通发展的作用不明显。从供需关系看,公众有一定需求,但需求并非不可替代,北京市公共自行车是解决短距离出行的方式之一,但不是最好的解决方式。

通过梳理公共自行车与现有交通系统的关系,以北京市为例,提出超大城市的公共自行车发展应紧密围绕公共交通,科学的公共自行车发展定位需把握两方面内涵:1)公共自行车是私人自行车交通的有效补充,是发展自行车交通的重要环节,是倡导绿色出行的重要手段;2)北京市现阶段应明确公共自行车公益性定位,将公共自行车纳入公共交通体系,作为大容量公共交通的延伸和补充,使之成为解决公共交通出行最后一公里问题的重要手段。

5 互联网背景下的公共自行车发展

2016年,摩拜单车、ofo共享单车等互联网公共自行车的推广引发了新一轮自行车出行热潮。互联网公共自行车开创了手机注册、无桩停放模式,部分车辆在车身锁内集成了嵌入式芯片、电路板、GPS和SIM卡,用户可通过手机软件注册寻找车辆、即时支付。运营模式上,互联网公共自行车由企业提供车辆、自主运营,利用市场机制探索公共自行车的商业盈利模式。

互联网公共自行车通过技术与商业模式创新解决了传统公共自行车的痛点,具有两方面突出优势:1)灵活性高,摆脱租赁点的约束,可在路边停车区域自由停放,更接近出行起讫点;2)无须设桩,降低了系统的建设成本,并以市场的力量解决了资金问题,能够减轻政府的财政负担。互联网公共自行车在商业模式上的成功实践为公共自行车供给主体的转变提供可能,为探索政府监管下的市场化运作模式奠定基础。

不容忽视的是,互联网公共自行车也面临新的问题与挑战。1)“野蛮生长”与有限公共空间之间的矛盾日益严峻。虽然很多城市已经开始着手划定停车区域,但在互联网公共自行车的爆发式增长下,占道停放的现象依旧随处可见。2)人为损坏、私藏车辆情况严重。这种问题一方面是部分用户的文明素质较低造成,另一方面也反映了用户对系统服务的可获得性信心不足。以上两点均会影响用户的使用体验及黏性,从而影响系统的可持续发展。3)无桩模式要求车辆归还与租借需求在时空分布高度匹配的情况下才能提供高品质服务,否则容易造成用户寻车步行距离过远、无车可租的情况,尤其是高峰时段潮汐现象明显的地铁站、居民区等区域易出现供需不平衡现象。

截至2017年初,中国超过237个城市提供了传统的公共自行车服务,超过30个城市推广了互联网公共自行车,部分城市两种形式并存。北京、上海等城市的传统公共自行车前期投入较大,如何运营好已有的传统公共自行车系统,避免资源浪费至关重要。同时,互联网公共自行车押金取消是一大趋势,企业的赢利点尚不清晰,加上成本控制也不确定,可见互联网公共自行车的可持续性尚待考验。因此,传统公共自行车需要稳定发展,满足公众的骑行需求。

在传统公共自行车与互联网公共自行车共存的局面下,两者需要相互协调、融合发展。对于传统的公共自行车,政府应推进其市场化运作,探索科学的发展模式与运营机制,促进其与互联网公共自行车融合发展。对于互联网公共自行车,各地政府正在加紧出台管理办法,推动政府与企业数据的开放共享,加强信用监督和惩戒机制的建设。随着互联网公共自行车的规范化发展,两者的有效融合将极大促进自行车的回归。企业作为提供公共自行车服务的主体,应在产品、市场和组织等维度持续创新,不断提高运营服务水平,提升用户吸引力和满意度。

此外,政府更应将重点放在自行车基础设施建设,通过持续改善非机动车道网络连续性,保障自行车路权,完善自行车停放设施,从政策导向和资源配置上大力推进自行车交通的整体发展。

6 结语

公共自行车作为解决城市交通拥堵困局、回归低碳出行的路径之一,现阶段要注重传统公共自行车与互联网公共自行车的融合发展。同时,政府更应从政策导向和资源配置上寻求解决问题的根本所在,自行车交通的整体发展对于城市交通的可持续发展更具意义。

References:

[1]Elliot Fishman.Bikeshare:A Review of Recent Literature[J].Transport Reviews,2016,36(1):92-113.

[2]杭州市城市规划设计研究院.杭州市公共自行车交通发展专项规划[R].杭州:杭州市城市规划设计研究院,2008.

[3]李伟.哥本哈根自行车交通政策[J].北京规划建设,2004(2):46-51.Li Wei.The Policy of Bicycle Traffic in Copenhagen[J].Beijing City Planning&Construction Review,2004(2):46-51.

[4]Bian Yang,Wu Dongdong,Shu Shinan,Rong Jian,Tang Yan.Study on Travel Characteristics of Public Bicycles in Beijing[C]//Chinese Overseas TransportationAssociation.14th COTA International Conference of Transportation Professionals.Changsha:American Society of Civil Engineers,2014:3331-3343.

[5]Shu Shinan,Wang Jiachuan,BianYang,Chen Chun'an,Rong Jian.Modeling the Reductions in Carbon Emissions Resulting from Public Bicycles[C]//Chinese Overseas Transportation Association.14th COTA International Conference of Transportation Professionals.Changsha:American Society of Civil Engineers,2014:2846-2856.

[6]李春艳,郭继孚,安志强,赵晖.城市综合交通调查发展建议:基于北京市第五次综合交通调查[J].城市交通,2016,14(2):29-34.Li Chunyan,Guo Jifu,An Zhiqiang,Zhao Hui.Comments on Urban Comprehensive Transportation Survey:Learn Lessons from the 5th Beijing Comprehensive Transportation Survey[J].Urban Transport of China,2016,14(2):29-34.

Development Orientation of Bike Sharing System in Beijing

Shu Shinan1,Bian Yang1,Li Shuang2,Wu Dongdong3

(1.Beijing Engineering Research Center of Urban Transport Operation Guarantee,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2.Beijing Municipal Institute of City Planning&Design,Beijing 100045,China;3.Beijing Transportation Information Center,Beijing 100073,China)

Since the bike sharing system in Beijing is now experiencing a rapid expansion,it is necessary to identify the development orientation with a rational system scale so as to coordinate with other travel modes.Based on the development and existing problems of bike sharing system in Beijing,this paper discusses the quasi-public attribute of bike sharing and the relationship with other travel modes.The paper presents the main role of bike sharing in Beijing in three aspects:the auxiliary of private bicycles,important part of bicycle transportation development and green travel.Finally,the paper provides policy suggestions for the development of bike sharing system in Beijing,including specifying its attribute of commonweal,incorporating bike sharing into public transportation system,highlighting its function in solving the problem of last one mile.

transportation policy;bicycle transportation;bike sharing;development orientation;internet bike sharing;Beijing

国家自然科学基金(青年基金)项目“基于支付意愿的城市公交服务市场细分理论与方法”(71501014)

2016-09-07

舒诗楠(1990—),男,江西鹰潭人,在读博士研究生,主要研究方向:交通规划。

E-mail:shushinan@emails.bjut.edu.cn