公交都市建设示范工程考核评价指标优化

安健,郭继孚,董杨慧,胡学文,全永燊

(1.北京交通发展研究院,城市交通运行仿真与决策支持北京市重点实验室,北京100073;2.北京智诚智达交通科技有限公司,北京100044)

公交都市建设示范工程考核评价指标优化

安健1,郭继孚1,董杨慧1,胡学文2,全永燊1

(1.北京交通发展研究院,城市交通运行仿真与决策支持北京市重点实验室,北京100073;2.北京智诚智达交通科技有限公司,北京100044)

公交都市建设示范工程已推进落实4年有余,部分城市在指标完成情况、缓解城市交通压力、改善人居环境等方面取得的成效并不理想。公交都市考核评价指标体系作为政策落地中最为重要的一环,首当其冲成为反思的关键。在浅析现行指标存在问题与面临挑战的基础上,以公交都市的应有内涵和目标为导向,探讨指标选取与设计的原则。将城市公共交通优先发展战略目标进行战术化分解,提出采用六项评判标准作为判断城市发展模式是否与公共交通优先发展理念吻合的基本准则。最后,对公交都市考核指标体系进行概念性优化并给出相关建议。

城市交通;公交都市;评价指标体系;公共交通优先发展

0 引言

2008年,中国进行行业管理大部制改革,原属建设部管理的城市出租汽车、公共汽(电)车行业,统一划归交通运输部管理,结束了城市行政区范围内道路运输和城市客运分离这一城乡二元结构管理体制,为从国家层面提升交通运输行业统筹规划与综合管理水平奠定了基础。国家先后提出了大力发展公共交通[1]、优先发展公共交通[2-3]等一系列促进城市公共交通发展的政策措施。中国城镇化快速发展背景下,土地、能源、环境、城市交通等系统面临的形势日趋严峻,且各系统间的相互交叉制衡关系也日渐复杂,集中反映出的矛盾呈现出多学科、多领域、系统性特征。作为城市发展模式转变的重要途径,公交都市建设示范工程的目标和内涵理应上升至国家的城市发展战略层面。

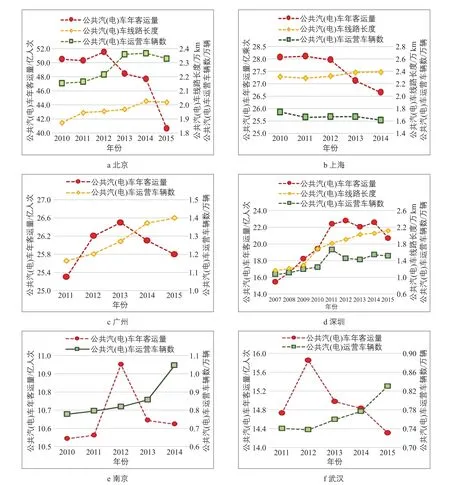

图1 部分城市公共汽(电)车客运量变化Fig.1 Changes in public transportation passenger volume in several cities

交通运输部牵头推进的公交都市建设示范工程,是迄今为止规模最大的全国性低碳城市交通运输示范计划,旨在打造一个以国家扶持政策、立法、标准和指南为构成要素的综合交通运输发展框架,以引导中国城市公共交通发展。虽然在指标体系架构上兼顾了城市发展模式共性趋势与差异化特征,但受行业管理体制约束,仍未能从国家城镇化战略需要考虑,把着眼点置于交通与城市发展模式的协同关系上。目前,第一、二两批公交都市建设示范工程接近尾声,从已获得的数据来看一些问题不容忽视:有的城市由于论证欠深入,把关不够严格,在发展目标设定上具有盲目性,或超前完成任务,或原地踏步;有的城市在指标计算中数据基础严重匮乏,上报结果缺乏根据,导致可信度有待商榷等。如不引起足够的重视,就现行指标体系(由指标框架、指标及目标更新机制、监督实施与阶段性考核机制、奖惩制度等构成)进行及时、全面的反思,公交都市建设示范工程的整体效果势必大打折扣,甚至会对申报城市的资源配置产生误导。

鉴于上述形势,应紧密围绕公交都市的内涵,深入剖析当前指标体系存在的问题,以城市与交通发展的协调性、公共交通的定位、公共交通系统运转效率等视角作为切入点,开展公交都市考核评价指标体系的优化与重塑,以求该项工作的高水平开展。

1 现行公交都市考核评价指标体系存在的问题

1.1 指标与公交都市内涵、目标仍存在差距

学界对公交都市本质的探索,大都围绕城市发展模式的可持续性开展。例如,罗伯特·瑟夫洛所著的《公交都市》中定义为:“公交都市是一个区域,它的公共交通服务与城市形态互相配合默契可以有效发挥公交优势的地方,其实质就是公共交通与城市的和谐共存”[4]。文献[5]在全面梳理、总结中国城镇化发展特征的基础上,探讨了城市公共交通优先发展的深刻内涵,在优先配置资源、城市与交通和谐共存、引导出行者优先选择,引导城市集约利用土地、节约能源、保护和改善人居环境等方面有着高度共识,且更进一步强调适应市场机制、符合当地经济社会发展阶段、均等和高效。上述关键词的提出都是在深入剖析人类社会和城市文明发展特征、厘清城市发展脉络、总结各发展阶段面临挑战的基础上,对科学的城市发展模式的高度凝练。然而,现行指标对于上述关键词的内涵反映并不充分,重规模、轻内涵的特征显著,既无反映城市空间结构、功能布局与公共交通发展协调关系的指标,也未从支持城市土地集约化使用的需要出发,对公共交通运营服务模式与质量提出具体要求。

1.2 对公共交通系统内部各方式协调发展以及外部环境缺乏必要响应

现行指标系统的构建不仅未充分顾及公共交通系统内部各要素的协调发展关系,更未能真正着眼于公共交通与城市综合交通体系乃至与城市其他功能子系统之间的相互依存与制约关系。

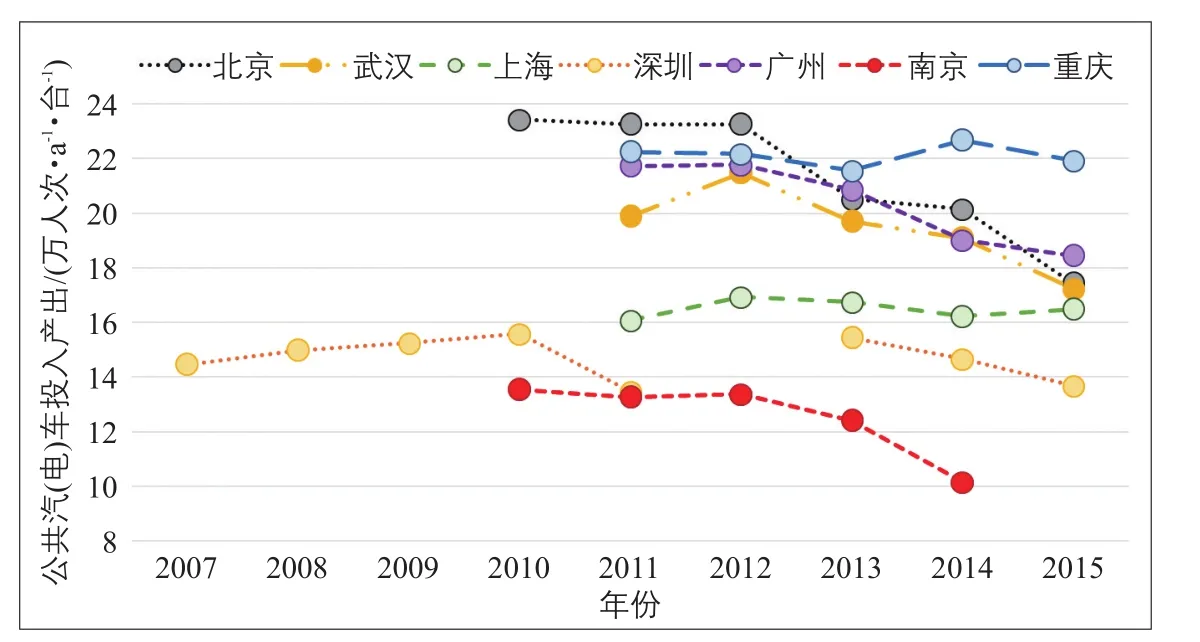

一方面,轨道交通规划建设如火如荼,公共汽(电)车的运量、效率却呈现萎缩。尽管公共汽(电)车设施、线路运力规模扩张已被多数城市普遍当作落实公交优先发展战略的重要举措之一,但从各城市客运量的变化来看,积极投入并未能换来预期的产出(见图1和图2):北京、上海等一线城市自2010年前后开始呈现客运量下降态势,2013年前后更是成为各城市公共汽(电)车客运量变化的主要时间拐点,系统内部各要素发展不均衡性是公共交通供给侧结构性问题的直观反映,理应在公交都市考核评价指标体系中予以体现。

另外,20世纪的汽车产业政策推动了中国汽车工业发展转型,小汽车开始进入家庭,在城市交通设施供给严重不足的背景下,私人小汽车消费追随型的城市交通发展模式占据主导,相比公共交通而言,小汽车出行环境获得的改善,无论在规模上还是幅度上都更为显著。以北京市为例,2015年小汽车早高峰平均行程速度为14.7 km·h-1,小汽车出行与公共汽(电)车出行的速度比(1.86)相比2011年(1.77)上升约5%。现行指标对公共交通系统自身发展的关注较多,但对公共交通与综合交通体系,乃至与城市巨系统之间的依存与制约关系考虑不足。

图2 部分城市公共汽(电)车车辆投入产出变化Fig.2 Changes in inputs and outputs of public transportation vehicles in some cities

1.3 无差别、一刀切的推进模式存在诸多隐患

一是技术指标及发展目标一刀切。尽管《关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知(交运发[2011]635号)》[6]对公交都市示范城市的推荐条件在人口规模、规划编制状况、公共交通发展水平、扶持政策等方面设置了一定的门槛,以确保试点城市发展特征的趋同性,但对比前两批公交都市示范城市不难发现,其城市区位、人口规模、经济发展水平、机动化水平以及公共交通设施运力等方面依然存在显著差异。因此,差异化的发展目标和有针对性的实施方式是公交都市示范城市创建中不容回避的问题。现行指标体系中在指标选择、指标(及计算基础)的统计口径、指标的计算方法[7]上“一刀切”的做法极大地制约了处于不同地域环境和发展阶段的城市因地制宜地探索与市情相适配的发展模式。

二是资金配套支持项目一刀切。2013年出台的《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知(交运发[2013]428号)》[8]中明确提出,公交都市创建工作配套资金重点应用于支持创建城市建设城市综合客运枢纽、城市智能公共交通系统、城市快速公交运行监测系统,以及推广应用清洁能源公交车辆四个方面。尽管上述四方面均是大力发展公共交通的重要内容,但对于不同的示范城市而言,其迫切性、重要性都不尽相同。何况迄今一些城市交通运输主管部门尚未真正实现职能转变,工作机制也尚未彻底理顺。在如此现况下,枢纽建设、公共交通智能化、快速公交和新能源车辆推广等四个方面一刀切式的配套支持,在激发行业主管部门主观能动性、切实解决地方公共交通优先发展中的各类问题方面,能够发挥的作用极为有限。如何充分发挥国家配套资金的效能,确保“好钢用在刀刃上”是亟待深入研究的重要议题。

1.4 公益性与市场机制博弈背景下,指标体系对社会公共资源分配的公平性与效率反映欠充分

一是公共交通定位对需求多样化的包容性不足。虽然自新中国成立以来,公共交通在城市交通系统中的地位、规模、角色、运载工具、服务模式等不断地发生变化,但是其社会公益性定位从未动摇,城市对于公共交通公益性的解读也普遍停留于“保障中低收入阶层的日常基本出行,使用者可以以低于成本或者与成本持平的价格接受服务,该项类由政府购买并实施监督管理”这一理解,地方城市在逐步推进城市与交通协调发展过程中长期秉承这一基本原则,而忽略了国家政策中对于市场机制的反复强调,使得早在1985年就已出现的问题延续至今:“(二)现行运价过低,三十年来未作调整,月票价格长期低于成本百分之三十至百分之七十;(三)企业负担过重;(四)前后方设施比例失调,车辆折旧年限长,车辆失修失养严重”[9]。在特定的社会发展阶段,公益性的上述解读无可厚非,政府兜底的公共服务在特定的历史时期对于推进社会的平稳发展发挥着积极作用。而当社会经济发展水平达到一定高度时,这一解读亦当与时俱进,固化的认识亟待全面转变:1)公共交通作为公共服务,其提供(政府或市场)和生产(市场)主体应当有所差异,并非所有的集约化城市客运服务都是需要政府兜底的公益性服务,公益性服务的商品属性亦不应受到排斥;2)公共交通不仅要保障中低收入家庭的基本出行,同时也要在吸引小汽车等私人机动化出行方式中发挥重要作用,而后者的实现必须让市场在配置资源中发挥决定性作用。

二是房地产市场对公共交通出行的包容性不足。从近十几年的城市发展特征来看,公共交通有关设施与服务都是在以房地产开发带动城市有机更新的背景下被动地进行规模扩充和空间延伸,政府主导的公共交通建设经营与市场主导的土地开发经营两个模式矛盾日益凸显。政府仅从土地开发中取得了短期收益,却并未在房地产供给政策、供给模式等相关制度建设中发挥应有的主导作用,住房供给对公共交通的包容性不足:无论是保障房供给总量、供给选址,还是商品房价格梯度特征(特别是与轨道交通车站的空间关系)、房型供给结构梯度等,都不利于愿意优先选择公共交通出行的乘客在空间上便捷地、在经济上低负担地使用公共交通。这一方面如不通过考核评价指标予以积极引导,公共交通基础设施的投入规模越大,导致的资源配置错位与失衡可能越严重。

2 指标设计与选取原则

公交都市建设指标体系的制定应基于对公交都市内涵的全面认识,从公交都市[4]、公共交通优先发展[5]、TOD[9-10]等国内外普遍共识的理念来看,共性在于以鼓励优先选择公共交通出行方式、土地使用集约、能源节约、保护和改善人居环境为目标。前两者与TOD的差异主要体现在:首先,公交都市和公共交通优先发展是国家的城市发展战略,属于宏观战略范畴(公交都市是战略目标,公共交通优先发展是实现目标的战略途径和手段),后者则更强调廊道和片区的土地开发模式,属于战术层面的理论与技术导则范畴;其次,前两个概念十分强调城市发展背景(规模、区位、经济发展水平、历史阶段)的差异性引导,并注重共性规律的凝练,后者虽然认同城市发展背景的差异性,但更关注于廊道和片区发展功能格局;再次,前两个概念更强调城市布局理念(规划)和经营理念(法律法规、政策、体制机制等制度建设)两个方面的同步推进。对比可见,公交都市建设与公共交通优先发展在内涵上更为宽泛,在考虑城市布局长远战略发展方向的同时,也兼顾通过城市经营方面的制度建设来解决现实问题,TOD虽强调公共交通导向的城市布局,但在公共交通发展模式上亦应与土地开发模式协同一致(适应市场机制、符合当地经济社会发展阶段),这是推行TOD的基本前提。但无论如何,以服务于人的需求为导向,通过城市布局理念和城市经营理念的同步深刻变革,组织城市高效可持续的运行都是应有的理念和应坚持的方向。那么如何用评估来引导这场变革?指标的选取尤为重要,应当遵循如下原则:

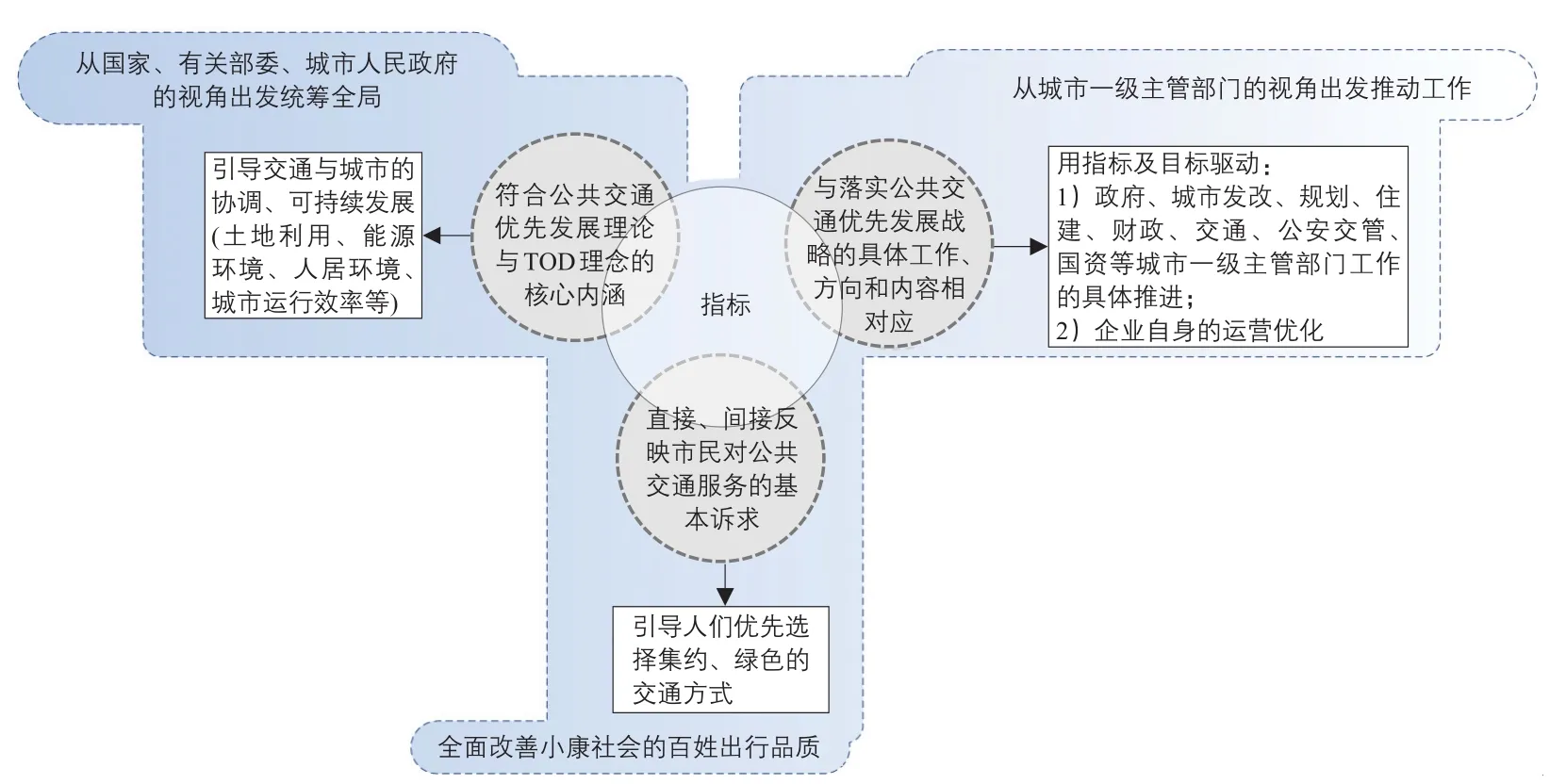

1)多元诉求的包容性。首先,指标须在内涵和目标上与建设公交都市这一国家的城市发展战略保持高度一致,能够从国家、部委、城市人民政府的视角出发统筹全局,从顶层引导城市与交通的协调可持续发展。其次,指标应与落实公共交通优先发展战略的具体工作内容相呼应,以指标及对应的发展目标来驱动城市一级各主管部门具体工作的落实,并引导企业开展运营优化。第三,指标应当能够直接或者间接地反映公众对于公共交通出行服务的多样化诉求,这也是全面改善小康社会百姓出行品质的重要方面(见图3)。

图3 指标设计与选取原则Fig.3 Principles for indicator design and selection

2)差异性。鉴于考核对象地理区位、规模、发展阶段以及出行时空特征的多层次差异性,指标不可“一刀切”,要有分类等级差别和时空差别。

3)引导性。选取指标需有明确的项目类别指向,有利于协助政府、企业建立与指标及发展目标相对应的项目、研究储备,并在实际操作过程中有抓手。

4)可比性。为体现指标的动态变化,选取的指标在城市特征和城市发展阶段两个维度上具备可比性:横向可比,即与中国、国际上在社会经济发展水平、城镇化水平、城市规模、区位、形态等方面具有相似特征的城市可比,应当能够反映不同城市间的发展差异;纵向可比,即可周期性评估,持续跟踪反映城市的公共交通发展水平,以及交通与城市协调发展水平的变化。

5)系统性。鉴于公共交通只是综合交通体系中的子系统之一,其发展水平并不完全取决于系统自身,与诸多外部条件及环境因素密切相关,因此,系统地看待公共交通优先发展的评估,全面、客观、量化地反映系统外部要素的影响是应当坚持的原则。

6)动态可调。在基础数据采集、存储、计算相关技术飞速发展,多元数据融合水平极大提升的今天,数据来源多元性、数据质量、数据规模、运算能力等受到的制约越来越小,评估精度逐渐逼近辅助决策所必需的水平,因此应当逐步建立指标的动态优化调整机制。

7)奖惩分明。每项指标都须有明确的考核执行主体、作用对象、考核程序以及考核方式与之相配套,应建立科学的奖惩机制。能否充分调动被考核者积极性,能否有效地协助考核执行主体顺利开展工作,能否让评价考核工作切实发挥引导和监督作用,权责清晰、奖惩分明、制度完善的考核机制起到决定性作用。

3 战略、战术目标框架

公共交通优先发展内涵[5]中已鲜明地指出了战略目标,即优先配置资源、城市与交通和谐共存、引导出行者优先选择,引导城市集约利用土地、引导节约能源、保护和改善人居环境等。为通过具体措施推进落实上述战略目标,需要将其分解至战术层面,通过战术和技术相结合予以策略引导。

1)战术目标一:优先配置资源。

2006年底,北京市发布《关于优先发展公共交通的意见》,确定了优先发展公共交通“两定四优先”的总体思路,旨在从规划、投资、建设、运营和服务各环节为公共交通的发展提供优先条件,其中四优先分别为:公共交通设施用地优先、投资安排优先、路权分配优先、财税扶持优先,为北京市的公共交通优先发展指明了路径。尽管如此,这一基本原则仍未脱离行业管理的思路,存在一定的局限。应继续拓展为将城市空间资源、公共资金以及政策资源的配置向公共交通出行链相关设施倾斜。除了公共交通运营所必要的场站、专用路权等以外,作为公共交通出行链不可或缺的步行、自行车环节也应受到足够重视,指标需体现对设计适宜步行的街道和人行尺度的街区、自行车网络优先、提高道路网密度、混合使用街区等[4]更为宽泛要素的指向性。

此外,传统的交通研究中,当对象为车时,其停和行通常受到同等重视,但当对象为人时,往往关注行而忽略停。以往对于居住与出行关系的探讨,多聚焦于定性或半定量的分析,将其纳入评价公共交通优先发展指标并不常见,然而,住房资源配置向公共交通的主要使用人群倾斜也是优先配置资源的应有内涵之一。

2)战术目标二:可有效发挥公共交通优势。

首先,城市功能布局、土地开发与公共交通协调发展程度要有利于发挥公共交通优势(如混合使用街区、根据公共交通容量确定城市密度[4]);其次,道路网特征有利于发挥公共交通优势(如设计适宜步行的街道和人行尺度的街区、自行车网络优先、提高道路网密度[4]);第三,公共交通的服务宗旨和运营组织模式有利于其优势发挥;第四,不同出行方式的性价比有利于发挥公共交通优势(如通过调节停车和道路使用来增加机动性[4])。

3)战术目标三:均等。

首先是公民权利的均等,即在城市行政区、都市圈范围内生产、生活的公民享有均等的公共交通服务方面的权利。对于多样化的公共交通服务产品而言,公平性主要强调所有公民乘车机会的均等化,以及票制票价与服务成本、服务水平的适配与对等问题(优质优价),绝非价格机制的单一化或扁平化。

其次是公共服务设施布局的均等化。思想家亚里士多德曾说过:“人们来到城市,是为了生活;人们居住在城市,是为了生活得更好”,这提及的生活就是人的基本需求,除了就业与居住以外,医疗、教育、生活基本采购是构成生活的最基础要素,因此,居住在城市不同圈层的居民对公共服务设施的交通可达性,特别是采用绿色出行方式(公共交通、步行、自行车)的可达性和效率的均等化,是公共交通优先发展理论下均等的应有内涵,同时也是广义交通需求管理的重要策略。

第三,在现行的交通设施与运载工具技术背景下,不同出行方式在占用城市空间(如道路空间、停车空间等)、消耗能源与各类资源(如环境资源等),以及负外部成本(如尾气排放、交通拥堵等)的责任担当方面,应当体现均等化。

第四,政府在购买服务的过程中,应坚持资源优先分配在公共交通服务运营企业之间的公平性,包括特许经营制度、运营服务监管与评价考核机制、与评估挂钩的财政补贴机制、优先路权配置等方面。

4)战术目标四:高效。

首先,从出行者的角度出发,相对于非集约化、非节能环保出行链而言,集约化、节能环保的出行链(而非单一的交通方式)需要有一定的竞争力,例如通过调节停车和道路使用来增加机动性[10];其次,从社会管理的角度而言,包括财政、城市空间、设施设备、人力等社会公共资源在配置上要体现高效,避免在追求高效的同时不计代价,耗费过高的内、外部成本。

要实现4个战术目标,同时也要满足以下两个方面的约束。1)适应市场机制。例如,公共交通相关基础设施土地出让、投融资体制机制、土地溢价分配等制度建设缓解政府负债压力,提升城市功能和交通功能的有机融合和一体化水平;行业管理模式、票价机制有利于调动企业积极性、有利于引导服务优化;理性出行消费价格生态建设有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用。2)符合当地经济社会发展阶段。政策、措施的制定和执行,要有利于缓解当地交通发展中的突出矛盾,有利于支持地方产业的发展和保持地方经济的平稳增长,避免交通基础设施发展的过度超前和财政的挤出效应。

综上分析,判断城市发展模式是否符合公交都市理念,以下六个方面是否在满足战术约束的前提下有利于战术目标的实现应作为基本的评判标准:1)城市土地利用特征、功能布局与公共交通系统的融合水平与协调性,城市街区尺度,用地混合程度特征;2)城市道路网布局及技术特征;3)城市停车供给、管理、执法及需求管理综合体系建设;4)公共交通的服务宗旨、资源(政府公共资金与企业运营资源)配置效率以及管理模式;5)城市公共交通网络布局、运营组织模式和服务产品结构;6)城市住房相关政策与供给制度、房价(租金)发展趋势和保障性住房配置。

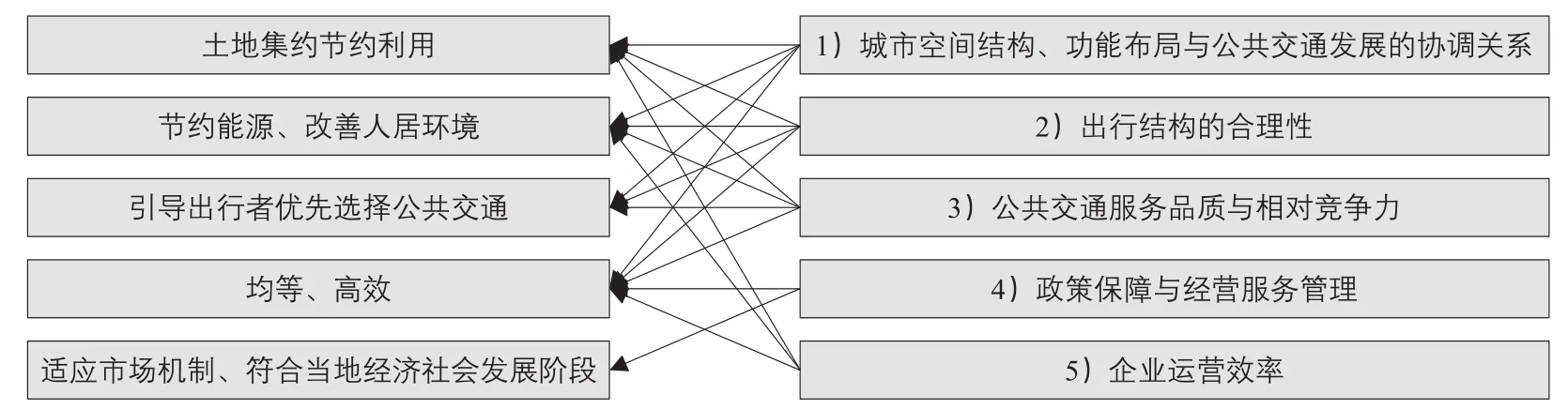

图4 指标体系五大板块与公共交通优先发展内涵的对应关系Fig.4 Corresponding relations between the five groups of indicator system and the concept of prioritizing public transportation development

4 评价指标体系框架建议

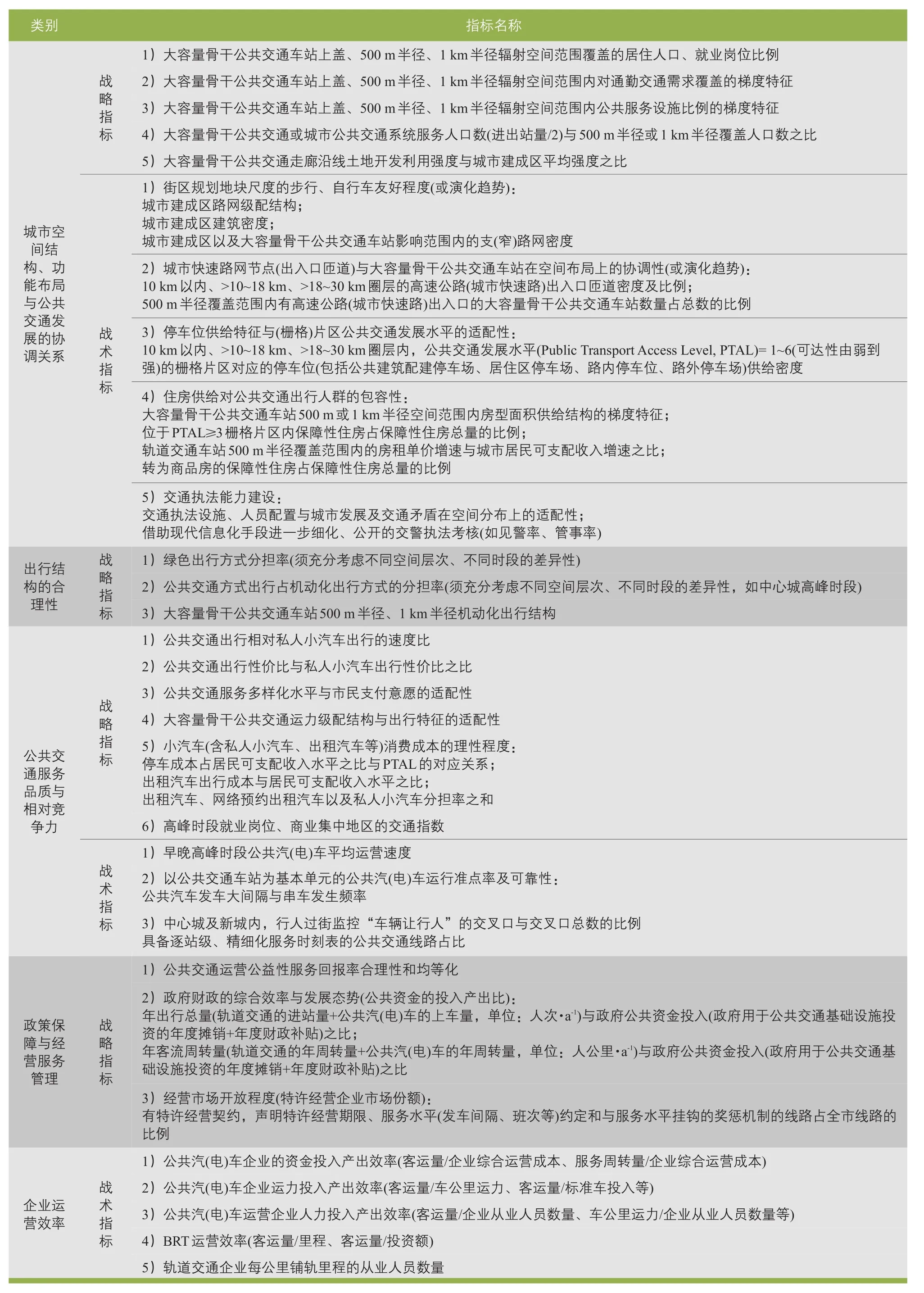

基于上述六条评判标准,在深刻理解公共交通优先发展内涵的基础上对公交都市考核评价指标体系进行板块重构(见图4),包括:1)城市空间结构、功能布局与公共交通发展的协调关系;2)出行结构的合理性;3)公共交通服务品质与相对竞争力;4)政策保障与经营服务管理;5)企业运营效率。

在综合权衡行业管理与城市发展模式诉求的基础上,按照板块划分补充形成公交都市考核评价指标体系框架建议(见表1)。表中评估体系的构成仍然以概念性指标为主,具体的模型构建、参数标定、基础数据的合法化、标准化,评价方法及制度建设(评价指标的使用主体、作用对象以及奖惩机制),以及如何在具体实施使用的过程中充分考虑地方城市的发展基础、阶段、潜质的差异性,做到目标一致、包容特色、因地制宜等,都是亟待深入研究的内容。

5 结语

2015年12月23日,交通运输部在宁夏

回族自治区银川市召开的公交都市创建中期推进会上明确表示:“十三五”发展期间将在第一二批公交都市创建试点城市的基础上新增50座左右,且将向建成区人口在100万人左右的城市倾斜。届时,相比已经开展的37座创建试点城市而言,城市规模、区位、形态、社会经济发展水平、发展阶段、出行特征等方面将更加多样化,公交都市理念在各城市实践过程中遇到的问题也会更加复杂,现行公交都市考核评价指标体系在新的发展阶段势必面临更为严峻的挑战,对指标体系本身,以及示范城市创建项目过程的持续跟踪、不断检讨与深刻反思,有助于推动该项工作向更成熟、理性的阶段迈进。本文结合上述分析论证提出以下建议:

表1 公交都市考核指标体系优化建议Tab.1 Optimization plan of evaluation system for transit-oriented cities

1)转变认识,指标的选取与设计以公交都市的内涵和目标为着眼点,将城市交通供给侧结构性问题与资源错配,以及交通与城市发展的协调关系作为指标反映的核心问题。

2)鉴于不同城市发展基础和特征的差异性,以及城市行政区范围内土地开发强度、功能布局、资源禀赋的差异性,指标的选取与设计应充分考虑到这些因素,既要做到因地制宜、因势利导(如采用基于时间序列的指标衡量进步程度而非绝对值),也要在引导城市内部资源优化配置方面发挥重要作用。

3)作为一项全国性的重大工程,公交都市试点城市创建应是一项长久性的工作。权责清晰,目标设定依据、指标计算基础数据以及监督实施过程的公开透明,奖惩分明,准入退出规则明确是指标充分发挥引导作用的制度保障。否则,目标制定盲目、指标计算“糊涂账”、项目推进动力不足、实施进度和质量大打折扣等现存问题势必长期存在。公交都市创建试点城市建设下一阶段的工作重点中,制度建设和法律法规保障是亟待突破的方向。

[1]中华人民共和国国务院.关于加强城市建设工作的通知(国发[1987]47号)[EB/OL].1987[2016-12-05].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/19/content_5121824.htm.

[2]中华人民共和国建设部.建设部关于优先发展城市公共交通的意见(建城[2004]38号)[EB/OL].2004[2016-12-05].http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CSJT20040200G.htm.

[3]中华人民共和国国务院.国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知(国办发[2005]46号)[EB/OL].2005[2016-12-05].http://www.gov.cn/zwgk/2005-10/19/content_79810.htm.

[4]罗伯特·瑟夫洛.公交都市[M].宇恒可持续交通研究中心,译.北京:中国建筑工业出版社,2007.Robert Cervero.The Transit Metropolis[M].ChinaSustainableTransportation Center,translated.Beijing:ChinaArchitecture&Building Press,2007.

[5]汪光焘,陈小鸿.中国城市公共交通优先发展战略:内涵、目标与路径[M].北京:科学出版社,2015.

[6]中华人民共和国交通运输部.关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知(交运发[2011]635号)[EB/OL].2011[2016-12-05].http://www.gov.cn/gzdt/2011-11/29/content_2005516.htm.

[7]中华人民共和国交通运输部.交通运输部关于印发《公交都市考核评价指标体系》的通知(交运发[2013]387号)[EB/OL].2013[2016-12-05].http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/dlyss/201307/t20130723_1455124.html.

[8]中华人民共和国交通运输部.交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知(交运发[2013]428号)[EB/OL].2013[2016-12-05].http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/dlyss/201307/t20130726_1456414.html.

[9]Calthorpe P.The Next American Metropolis:Ecology,Community,and theAmerican Dream[M].New York:Princeton Architectural Press,1993.

[10]彼得·卡尔索普,杨保军,张泉.TOD在中国:面向低碳城市的土地使用与交通规划设计指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.Calthorpe P,Yang Baojun,Zhang Quan.Transit Oriented Development in China:A Manual of Land-Use and Transportation for Low Carbon Cities[M].Beijing:China Architecture&Building Press,2014.

Pilot Project Evaluation System for Transit-Oriented Cities

An Jian1,Guo Jifu1,Dong Yanghui1,Hu Xuewen2,Quan Yongshen1

(1.Beijing Key Laboratory of Urban Transportation Operation Simulation and Decision Support,Beijing Transport Institute,Beijing 100073,China;2.Bestrans Co.,Ltd.,Beijing 100044,China)

Transit-oriented Cities Pilot Project has been implemented for over four years.However,in several cities,the effectiveness of project is not satisfactory in accomplishing planed tasks,alleviating urban traffic pressure,and improving living environment.Being the most important part of the policy implementing,the evaluation system for transit-oriented cities should be re-examined first.Focusing on the concept and objectives of transit-oriented cities,this paper discusses the indicator selection principles and design based on the issues and challenges associated with the existing indicators.By identifying the strategic targets of prioritizing public transportation development,the paper proposes six beneficial principles for determining whether the pattern of urban development would coordinate with prioritizing public transportation development.Finally,the paper elaborates a conceptual optimization plan for the evaluation system of transit-oriented cities.

urban transportation;transit-oriented cities;evaluation indicator system;prioritizing public transportation development

2016-12-25

国家自然科学基金青年基金项目“基于支付意愿的城市公交服务市场细分理论与方法”(71501014)、国家自然科学基金管理科学部2016年第1期应急管理项目“新常态下城市交通理论创新与发展对策研究”总课题(71641001)以及分课题三“公共交通优先发展理论和TOD理念导向的城市规划实施综合评估研究”(71641004)

安健(1982—),男,内蒙古呼和浩特人,博士,高级工程师,主要研究方向:城市公共交通系统。E-mail:Marlin_tree@163.com