医疗伦理侵权之证明责任分配研究

凌高锦

医疗伦理侵权之证明责任分配研究

凌高锦

证明责任分配法则不仅系法院认事的基准,其实亦具有充当诉讼当事人之行为准则。虽然医疗伦理侵权诉讼之证明责任分配系由“主张证明责任”转变为“过错和因果关系证明责任倒置”的规定,再到过错和因果关系证明责任分配的回归,但是仍然给实务中法官适法带来了困惑。因此,探求医疗侵权之证明责任分配的公平性、合理性,如何理性化解医患纠纷,最大限度保障当事人实体权益和程序权益,尤为重要。

知情同意;医疗伦理侵权;证明责任分配

知情同意作为一项法律原则,其缘起虽近但发展迅速,反映了社会对于医疗保健、医学技术进步和伦理道德态度的转变。①Edward P. Richards III, Katherine C. Rathbun, Medical Care Law, An Aspen Publication, 1999,p.209.在医疗伦理损害纠纷中,因涉及知情、告知义务的违反,故要件事实之证明责任分配问题不仅系属案件裁判结果的正当性根据,更关系着新形势下医疗体制改革的发展路径问题。现行法的证明责任分配规则怀着科学、理性配置医患双方证明责任的初衷,憧憬着缓和医患矛盾的现实而试图完成医患双方证明责任的合理分配,但最终却落入了笼统而泛化规定的“窠臼”,拷问其为证明责任的回归“正置”,抑或是过错证明责任“正置”与因果关系证明责任“倒置”相兼容,无疑又成为医疗伦理侵权诉讼中一“不解之谜”。

一、医疗伦理侵权证明责任分配法则之现实反思

(一)医疗伦理侵权证明责任分配之“两难”

受客观真实证明标准的影响,传统认识上更多将证明责任的内涵定义在行为意义上证明责任的范畴里,故“谁主张,谁举证”这一原则性规定对涉及要件事实真伪不明时证明责任如何分配,法官作何裁判等问题的释疑似困兽犹斗之感。2002年实行的最高人民法院关于《民事诉讼证据的若干规定》(简称《证据规定》)中“证明责任倒置”的规定,虽可谓是对行为意义上的证明责任分配法则的解构,而重新分配了程序法上的不利益。但却忽视了诊疗行为本身所存在的未知因素和高风险性,过分加重了医方的证明负担,做法不免矫枉过正。实践中医务人员为避免不利风险的承担,“拉大网”式地采取一些并非医学上必须或合理的措施,加剧了医患对立情绪。①Michael A.Jones, Medical Negligence, London: Sweet amp; Maxwell Limited,1991,p.4.

而后,《侵权责任法》确定了医疗伦理侵权诉讼实行过错责任原则,并规定存在法定情形时,可推定医方存在过错,并转由医方证明其已履行告知说明义务且与患者所受损害之间不存在因果关系,否则事实真伪不明时将由医方承担败诉后果。我们同样可以得出这样的结论:制度设计的初衷是提供给患者更多的帮助,使其可以更容易地进行诉讼并获得救济,然而正义的天平似乎又倒向了医疗机构一边,故《侵权责任法》通过回避规定以试图完成对因果关系证明责任分配的妥当性安排,而交由证据制度加以解决,②全国人大常委会法制工作委员会民法室:《侵权责任法立法背景与观点全集》,法律出版社2010版,第15页。实难谓“明智之举”,不仅在理论上就因果关系证明责任分配一题引发了“轩然大波”,亦导致实务操作中法官裁判案件“同案不同判”乱象丛生。

(二)医疗伦理侵权证明责任分配法则适用之“困境”

法院作为医疗纠纷的裁判者,如何在医患关系之间,作成公断,以弥补医患关系互不信任的缺憾,当属其重要之责。然德国通说的证明责任分配理论与我国审判程式改革中所定义的证明责任内涵存在着本质上的区别,导致我国在强行移植国外理论并适用的过程中出现了诸多负面效果。实践中,法官常需要依赖于鉴定意见对医疗过错、因果关系加以认定并做出判决。③参见重庆市高级人民法院:《重庆法院情况反映》2012年第13期。鉴于法官本身医学知识的缺乏以及裁判案件的压力,往往经过一次鉴定之后,非正当、合法的理由,该鉴定意见就会被作为定案依据。故在众多的判决书中,鲜有法官对当事人双方负何要件事实之证明责任予以分配,抑或简单运用客观证明责任“武断了事”,且对于《侵权责任法》与《证据规定》中关于证明责任的分配如何适用的问题,法官亦做法不一,甚至回避适用。

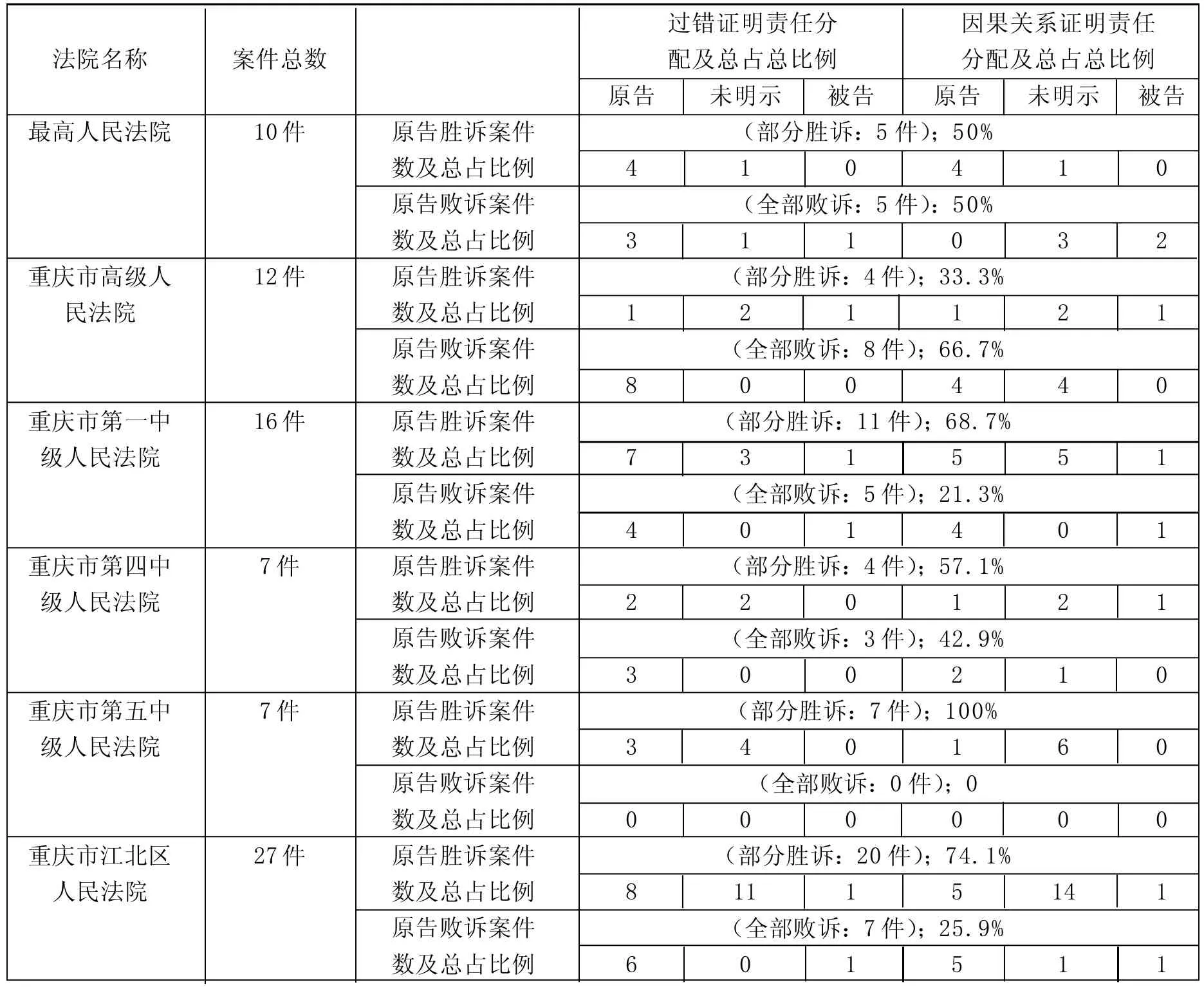

实践中法院对于医疗伦理侵权之证明责任分配法则的适用有不同的理解,进而导致医疗伦理侵权案件审理结果往往为“双输”判决:一方面,患方质疑医学鉴定意见,斥责司法保护不力;④据笔者收集的79份判决书统计,2010年至2014年间,最高人法院审理的10件医疗侵权案件中,患者完全胜诉的案件为0件,部分胜诉与全部败诉各为5件,均占50%。重庆高级人民法院审理的12件医疗侵权案件中,患者完全胜诉的为0件,部分胜诉为4件,占33.3%;全部败诉为8件,占66.7%。重庆市第一中级人民法院审理的16件医疗侵权案件中,患者完全胜诉的为0件,部分胜诉为11件,占68.7%;全部败诉为5件,占21.7%。重庆市第四中级人民法院审理的7件医疗侵权案件中,患者完全胜诉的为0件,部分胜诉为4件,占57.1%;全部败诉为3件,占42.9%。重庆市江北区人民法院审理的27件医疗侵权案件中,患者完全胜诉的为0件,部分胜诉为20件,占74.1%;全部败诉为7件,占25.9%。另一方面,医方抱怨证明责任倒置的不公、侵权责任认定的不合法。这种“双输”判决的出现不仅反映了法官权衡具体法律法则适用时所面临的现实困境,而且也涵摄出医疗伦理侵权纠纷利益难以平衡而导致诉讼理念的激烈冲突。因此,机械地适用一般证明责任分配法则,或将要件事实的立证依据正置给患方,抑或将要件事实的证成倒置于医方负担,均逃脱不了证明责任配置失衡的“宿命”。

医疗伦理纠纷民事责任的重点,应在于填补病患的实质损害,而实体法基于对个人行为自由的保障,乃定过失责任制度为赔偿责任的基本原则。但医疗伦理侵权仍有不同于一般侵权行为的特殊性,即人体反应的不确定性、医疗行为属易犯错行为的本质等,①参见侯英泠:《我国医疗事故损害赔偿问题的现况与展望》,《台湾本土法学杂志》2002年第39期。往往会于侵权行为要件事实之证明责任分配上遭遇瓶颈。故证明责任分配一般法则认为,“权利依据规定”、“权利障碍规定”、“权利消灭规定”,应由主张诉争之法律关系存在的原告,通过“优势证据(preponderance of the evidence)”就其所主张具体的法律关系的要件事实,负证明责任。②Richard S. Crisler, JD,The burden of in medical liability cases: A preponderance of the evidence, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, Vol.54,no.1, 2006,p.2.

人民法院审理医疗侵权案件相关数据分析(2010年1月1日-2014年5月10日样本)

传统、固化的证明责任分配范式已经主宰了诸多学者和法官的头脑,虽已成为探讨和理解证明责任合理配置的最基本支撑,但其过于注重实体法律规范的形式构成,完全不考虑证明难易及对司法救济的平等保护,易使证明责任分配法则的适用教条化,从而影响证明责任分配的实质公平与公正。③参见[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论——以德国民法典和民事诉讼法典为基础撰写》,庄敬华译,中国法制出版社2002年版,第11-12页。于是就有了“在《侵权责任法》所规定的医疗伦理侵权诉讼中,完全不考虑证明责任缓和规则,对于受害一方而言是不公平的。一旦患者因医疗讯息的缺失而难以完全证明过错和因果关系要件时,其损害便无从得到救济”这一根本性忧虑。故基于公平原则,证明责任分配不能完全由依实体法规相互间之论理关系加以决定,而应该缓和一般证明责任分配规则,并考虑在制度安排上减轻患方的证明责任,亦不应因证明不足而遭受败诉判决的危险完全归由患方承担。同时,考量医方在诉讼中主张其行为具有违法阻却事实,作以医方就侵权要件事实负证明责任的安排。

二、医疗伦理侵权证明责任分配法则之鸟瞰

(一)英美法系证明责任分配法则

在英美医疗伦理纠纷诉讼中,法院多采用事实推定等方法,以减轻患方证明困难。Erle.C.J和大多数法官认为:对于医疗伦理过错,须有合理证据证明。但如果该方法处于被告或其雇员管控之下(under the management of the defendant or his servants),且在通常情况下,若被告或其雇员确已尽其合理注意义务,事件便无从发生者,则被告无合理解释时,事件本身已提供合理证据,证明其发生系欠缺注意所致。但适用“事实说明自己原则”并不意味着免除原告全部证明责任,而且对其适用的标准亦有条件限制。John Wigmore教授认为,原告必须证明以下事项:第一,事件须属于“无被告过失,则不会发生”的范畴;第二,被告须控制致害工具或方法;①Tort Law-Supreme Court Opens the Door for Res Ipsa Loquitur in Medical Malpractice: Mireles v.Broderick 25 N.M.L. New Mexico Law Review,1995,p.341.第三,原告无导致损害发生的其他原因行为。司法实务中,法官在符合上述三项法律要件下而适用“事实说明自己”法则时,②参见美国法律研究院颁布:《侵权法重述第二版:条文部分》,许传玺、石宏、和育东译,法律出版社2012年版,第136页。不仅可直接推定行为人存在过错,亦能推定因果关系成立。据此,病患只需依据情况证据,且存在从案件情况推认过失或因果关系存在等高度盖然性的基础经验法则,以促使法官形成心证:医方对于患者的损害具有过错及因果关系存在。此时,除被告对于原告所生之损害结果,提出充分证据证明原告受害的原因,非因其过失行为导致,另有相当大的可能性显示案件有未定型的事象经过外,否则即应负担损害赔偿责任。③Jamey Johnson, Torts—Res Ipsa loquitur in Inapplicable When Plaintiff Offers Expert Testimony to Furnish A Complete Explanation of The Specific Cause of an Accident, 25 U. Balt. L.1996.pp.261-263.

“事实说明自己”规则仅是一种情况证据规则(circumstance evidence),该规则之下,过失存在乃被告行为之一部分,因为事实本身已经表明了行为具有很大的致害可能性。当主要证据有利于医方而不利于患方时,如果无该规则的适用,则患方不免因医方过错行为而遭受永久性伤害。而且若医生不主动证明真正的行为人和案件事实,那么患者的损害将难以得到“修复”。④Summary of Ybarra v. Spangard, 25 Cal.2d 486,154,1944, p.687.随着社会实践的发展,判例对于调整“事实说明自己”规则于诉讼中的适用范围和适用条件作出了积极而有益的探索。在Ybarra v. Spangard案中,①患者Ybarra被诊断出患有阑尾炎后,由Spangard医生为其进行阑尾切除手术。术后,患者脖子和右肩剧烈疼痛,最终导致瘫痪和肌肉萎缩。诉讼中,被告辩称,本案中不应适用“事实说明自己原则”,因为没有任何事实表明是被告的行为引起的损害,且存在其他致害的可能性。Ibid.,p.687.法院审理后认为,判断是否适用“事实说明自己原则”的关键在于认定被告对于损害是处于完全控制状态(the light of control),②“完全控制”只不过是一种方式说明,认定被告是造成原告损害原因的结论是公平的。参见Vincent R.Johnson:《英美侵权法》,赵秀文、杨智杰译,五南图书出版股份有限公司2006年版,第121页。只要被告对于损害的发生有事实上具有控制权或有控制机会,或被告比受害人更能取得证实原因的证据时,则可适用“事实说明自己原则”。

(二)大陆法系证明责任分配法则

1.德国

德国法虽然坚持要求患方证明医疗伦理过错的存在,且与患者身体或精神上的损害具有因果相关性,才能成立医疗伦理侵权事实并由医方承担损害赔偿责任。但原联邦德国最高法院在法律适用过程中,通过司法判例的形式在医疗损害纠纷中确立了证明责任减轻规则:③参见姜世明:《新民事证据法论》,新学林出版股份有限公司2009年版,第214—215页。在因果关系证明上,若医学经验法则承认自某一特定原因会发生某特定作用,或相反地可由某一特定结果现象反推某一原因者,即认定一定医疗处置行为与损害间的因果关系。在医疗过错证明上,若医生的诊疗行为存在过错(瑕疵),而依经验法则,其对于某一损害发生乃属典型者,或该损害依经验可典型地推向某一可归责医疗过失,亦得采用表见证明原则。

同时,就某一特定争议,一方当事人已“提出充分的证据来支持一项裁判结果”,则证明负担发生必要的转换,考虑由更容易获得对事件真实解释的被告承担证明责任是合理的。④Rupert Cross, Evidence, London: Butterworths, 1958, p.64.因而,证明责任转移负担不仅系法律为促使被告揭示事实真相创造一种动力,亦是法政策考量的结果。如果医方通过否定医疗过错及因果关系要件事实的存在而完成了证明责任,动摇了法官业已形成的内心确信,则此时证明责任又转移给患方,由患方进一步立证侵权要件事实的成立,以抵消法官内心所存在的疑惑。反之,若医方不能提出具有合理说服力,足以使人信服的证据,其就要承担败诉的结果。

2.法国

法国法上证明责任分配一般法则要求,患者须首先证明医方在其施诊过程中存在过错,则损害赔偿责任才可能成立。⑤参见《法国民事诉讼法典》(上册),罗结珍译,法律出版社2008年版,第25页。实务中,虽一直认为患方应就医方未履行善良告知、说明义务而存在诊疗伦理失误,负证明责任。但医患关系的发生或进行,向来是在特定的时空下为之。纵然医方在履行告知、说明义务时亦有病历记载,但是该文书往往系医方单方面所制作,较患者更为熟知。而且,医疗伦理上的过错大多涉及告知、说明义务的违反,此等事实多属消极事实,病患欲证明医方未履行充分的告知、说明义务,或未及时采取有效的治疗措施等事实,往往事所难能。故审判实务中一改传统见解,将已履行告知、说明义务的证明责任彻底予以转换,独立建构医疗伦理过错证明责任倒置的一般原则。鉴于医疗告知、说明上的过错与病患同意上的过错二者间具有“手段与目的”之密切关系,且医疗告知、说明上过错证明责任已经转换由医疗机构或医务人员负担,则病患同意上过错,亦应改由提供医疗服务或从事医疗行为的医疗机构或医务人员,负担证明责任。

3.日本

考虑到现代型侵权纠纷中,受害人一般对行为过错的证明未必那么容易,日本法通过判例的形式确立了“大致推定”规则,①日本法中关于证明责任分配学说的开展,基本上仍系由德国学者Rosenberg所提出的“法规不适用原则”及“规范说”为基础,而进一步加以修正。继法规不适用原则将“实体法要件事实真伪不明”与“法规不适用”直接连结在学说上遭受批评之后,学说上又出现了“修正之法律要件分类说”及“利益衡量说”。修正之法律要件分类说原则上仍维持“权利依据规定”、“权利障碍规定”、“权利消灭规定”之三分架构,而分配权利者及义务者间之证明责任。惟在有疑问时,则以若干“实质之考量”决定证明责任进行分配。即在医疗侵权案件中,若患方能证明损害结果“非医方过失,而不致发生”的事实成立,法官即可大概推定医方的诊疗行为存在过失。医方一方必须提供其他证据证明其过错不存在或者该案件中经验法则并不起作用,推翻这种推定,否则须承受败诉不利后果。②参见[日]吉村良一:《日本侵权行为法》,张挺译,中国人民大学出版社2013年版,第59页。设置“大概推定”规则的立法趣旨在于减轻患者的证明负担,实务中其不仅用于诊疗过失的证明,③在病人做完皮下注射后,被注射部位发生肿胀并伴有疼痛,法官即可从这一事实出发推定医生在注射时存在未尽注意或处理不当的过失。参见日本最高裁判所第二小法庭昭和32年5月10日判决。而且也多用在因果关系成立的证明。④参见[日]藤原弘道:《大致推定与表见证明——民事诉讼法的争点》,有斐阁1988年版,第245页。一般情况下,根据复数的间接事实,综合经验法则,从而认定相关诊疗行为与损害结果之间是否存在相当因果关系。同时,违反重要诊疗规范和损害结果的发生存在时空上的内在联系就意味着存在某些重要的经验法则,患方即便未对“未告知说明”中的具体过失做出特定,也不妨碍法官依据经验规则直接推认某些注意义务的违反确系损害发生的原因。

三、《侵权责任法》视野下医疗伦理侵权证明责任分配法则之重构

关于告知说明等伦理义务的证明责任,一般原告都会证明“假如医生事先告知其某疗法对他的可能影响,他将不会同意此种治疗方式”,或者医方并未履行积极的诊疗义务,以主张被告负担侵权赔偿责任。但是,在所有的诊疗活动中,患者在接受医生所采取的诊疗方案或技术措施时,医生是否就相关诊疗所产生的风险或事故进行了充分的说明、告知,是否延误治疗,一般是由医生在其诊疗病例、或诊疗记录上记载的并保存的,而在诉讼中患者由于缺少相关病例记录,无法对其所主张的事实提出证据加以证明,且鉴定意见就是否存在因果关系、存在何种因果关系也多是给予一定的推断,甚至模糊概之。故如此仍机械地将证明责任完全课以患方承担,势必显失公平。笔者认为,现代医疗伦理损害案件中,对于医方的医疗行为存在过错以及因果关系的判断较之医疗技术损害亦有严格趋势,患者与医方所达成诊疗契约,不仅在于患者治病心切的需要,而更在于医患之间高度的信赖关系,故医生应该对其所实施的诊疗行为所产生的可预测或不可预测后果担负特殊的义务与责任,包含解释及说明损害如何发生之义务。①Thode, The Unconscious Patient: Who Should Bear the Risk of Unexplained Injuries to a Healthy Part of His Body, 1969 ,Rev. 1, p.11.同时,医疗过程乃医生管控之危险领域,除需征得患者同意外,多数诊疗信息都是由医方单方面制作和记录,其对于信息的掌控具有独占性,故台湾地区司法实务中,法院多是要求医生对此负担证明责任,但此种证明责任归于医院应有一定要件,且应仅适用于民事诉讼案件。②参见林萍章:《举证责任倒置医疗过失之适用——89年度重诉字第472号判决评释》,《医事法学》2002年第2期。

任何制度应首先考虑在现行立法规定的框架下予以建构,并考量于现有体制下规则运行相应的条件和权利实现模式。同时,惟当今科技知识进步、社会环境的变迁,若仅为维护过错责任主义而固守证明责任分配一般法则,对于负证明责任的原告,自有相当之不利。③参见曾育裕:《医疗事故民事责任之演进与发展》,《东吴法律学报》2005年第1期。故应须考量特殊诉讼中当事人证明能力的现实差别,对证明责任分配法则作以微调,以期减轻当事人证明负担,保证诉讼公平裁判。

第一,在医疗伦理损害事件中,患方一般会主张医方未进行充分告知或未经过其同意而为一定诊疗行为,侵犯其知情同意权,或者医方违反接诊义务,拖延救治而存在过错;而医方则会辩称患方有签署知情同意书,故其已经履行了充分告知或说明义务,④在我国司法实务中,关于被告医方通过举示患者签署的“同意书”以证明患者对于诊疗后果、风险已明确知晓并同意医方开展相应的诊疗活动,而患方对此虽有异议,但无证据反驳时,该证据均会被法官所采信。而在台湾地区,同意书在理论上只是对拟进行的医疗程序或检查做过讨论的证明,而告知、说明的品质和清晰度是首要考量的因素。 参见杨秀儀:《告知后同意之伦理法律再思考:缩小理论与实务的落差》,《月旦法学杂志》2008年第162期。或者已积极履行了救治义务,符合诊疗规范且不存在过错。申言之,患方所主张的诊疗过错,其成立基础乃消极事实的存在,⑤理论上亦有观点认为,主张消极事实而在客观上无法积极证明的,其证明责任转移于他方当事人。因为消极事实为“无”而非“有”,在理论上不能提出“无”之证据,故而主张事实“无”的当事人无须证明;若他方当事人以“有”抗辩,则应视为积极事实的主张,而使之负证明责任。参见陈玮直:《民事证据法研究》,中国台湾新生印刷厂1970年版,第21页。而医方的抗辩实以肯定积极事实成立为前提,双方系争“医方告知、说明义务”和“接诊、救治义务”仍属基础事实判断的范畴,故应当依据《侵权责任法》的规定,由患方对医方违背知情告知义务,侵犯患者享有的知情同意权,存在医疗伦理过错负担证明责任。同时,依据证明责任分配一般法则,即主张权利存在或事实成立的当事人应就证成该权利的存在或事实的成立负担证明责任,故患方还应该就过错行为与损害后果之间存在因果关系负担证明责任。但是这种“通过消极事实——医方未履行知情告知义务的证明,进而证成积极事实——医方未履行充分告知义务,侵害患者的知情同意权——存在医疗过错”的证明法则,常因抽象要件事实具有概括性而无法直接立证主要事实,⑥参见雷万来:《民事证据法论》,瑞兴图书股份有限公司1997年版,第313页。故制度设计上可以考虑允许患方通过间接本证的路径:“假如医生在施行侵袭性医疗行为之前或者施行过程中,对于‘该医疗行为可能带来的副作用、风险、可能并发症或医疗过程会很痛’加以说明,那么患者或者一般人均不会同意医疗行为的施行”的认定,⑦Henderson v. Milobsky, 595 F.2d,1978, p.654.综合经验法则的适用或“理性病人”判断基准,认定医生未履行充分告知义务,其医疗行为存在过错。

第二,在民事诉讼中,当事人一方所承担的证明责任亦须建立在相关事实基础之上(the issue at hand),①Hamish Stewart, Ronalda Murphy, Steven Penney, Marilyn Pilkington, James Stribopoulos, Evidence A Canadian Casebook, Emond Montgomery Publications Limited Toronto, Canada, 2006, p.975.并“达到了陪审团所要求的证明程度,否则负担证明责任的当事人一方所提出的事实就不能够成立”。法官为到达所要求的证明度而适用证明责任并决定由哪一方当事人陈述案件事实。故原告还需进一步证明“如果其被告知所可能产生的风险,其是否不会同意”,抑或立证“纵使该说明使一般人会接受医生的建议,但他仍会拒绝该医疗行为”的理由,使法院能信服他的主张不是事后诸葛,而真正是个人的自主决定。②参见侯英泠:《从德国法论医师之契约上说明义务》,《月旦法学》,2004年第112期。故而,当事人仍须进一步担负说服责任,以使法官相信该证据是真实可靠的;如果原告未于证明该种重要事实,则无法证明其知情同意权受到侵害,故诉之无据,需依法承担败诉不利后果。

第三,基于原告的初步证明,法院可能已从言词辩论的内容或证据调查的结果中对于医方未履行充分告知义务,侵害患者知情同意权的事实获得心证。此时,医生想免于承担责任,则证成权利障害事实的证明责任移转于医方。医方须针对患方所提出的情况证据,通过证明能够与其基础事实同时成立的其他事实以间接反证法官心证的规范性要件事实不真实(或至少将法官有关主要事实存在之心证引入真伪不明状态),③参见[日]新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版,第403页。或者得出不具备法定要件特征的结论。④参见段文波:《规范出发型民事判决构造论》,法律出版社2012年版,第155页。因而告知的主张成为了间接反证的对象,故将排除违法性情况的证明责任课与医方承担是正确的。例如:医生须证明,他对病人已尽应有的说明义务,并且经病人同意该侵袭性的医疗行为,或者因并发症发生机率很低而无法预见并发症的发生,且病人体质的特殊性及主观感觉亦很难掌握,抑或病人违反协力合作义务,其并未对医师充分主诉其病情或病史等重要讯息,而导致医师对其病情的诊断、治疗方案的拟定及治疗手段的施行产生“重大影响”,故而免于承担侵权责任。

按医生对于危急病人,应立即依其专业能力予以救治或采取必要措施,不得无故拖延。据此,基于减轻病患风险且利益保护的考量,而对医生课以救治义务,若医生违反此项义务,则认定具有过错。同时,医生未诊断或追踪、确认检验结果,而未对病人施予必要救治,抑或在紧急情况下,未及时采取转院措施以致发生病人死亡等结果,有关责任成立因果关系,⑤陕西省汉阴县人民法院(2013)汉民初字第30号民事判决书:患者在转院过程中,医疗从业者应当具有高度的注意义务。延误诊疗时间不仅违反诊疗规范,更违反了医疗伦理。原告证明了医院诊疗过程中的过错导致沈某死亡的可能性明显大于其他可能性,故被告医院诊疗过程中的过错与沈某的死亡具有因果关系。已难期待被害人有证明大的可能性,于此情形,若严守证明责任分配一般法则,将使被害人无从获得应有的赔偿,有违正义原则,基于公平衡量,依证明责任转换原则,就此不具相当因果关系,即应由医生负证明责任。在陈某诉山夏医院医疗损害纠纷案中,法院根据鉴定意见及相关事实判定医方存在手术迟延,且未及时将病灶可导致死亡,应尽早住院处理和手术等不利后果向陈某及其家属进行充分的告知,最终导致陈某病情恶化,不治身亡。陈某病危,医方自然应及时为相应治疗措施予以救治,故延误治疗时机且违背告知、说明义务,当属重大过失;而且在对陈某检查出“肠梗阻”后,未将肠梗阻可导致肠坏死和死亡,应尽早手术等不利后果向陈某及其家属进行充分的告知,足以认定山厦医院的医疗行为存在严重的医疗过失,故可推定其与陈某的死亡存在相当的因果关系。①湖南省衡阳市(2012)衡中法民一终字第105号民事判决书。2009年4月,陈某因腹痛伴呕吐,到山厦医院就诊。术后陈某擅自拔出胃肠减压管,遂致病情恶化死亡。衡阳市医学会鉴定认为:医方体格检查不仔细,与未能及早查出肠梗阻的原因腹股沟疝有因果关系;腹股沟疝确诊延误与手术延误有因果关系;未能给患者插胃管行胃肠减压治疗与肠瘘的发生有因果关系。

四、结 语

证明责任分配是民事证据制度的核心内容。而在医疗伦理侵权诉讼中,探讨医患之间证明责任如何实现合理化分配必将是一项极富理论与现实意义的重大课题。我们在研究医疗伦理侵权诉讼的证明责任分配问题时,微观上需要考虑具体侵权案件及要件事实的特殊性,而宏观上亦需考量实体法宗旨的实现、案件裁判的真实、程序公正等诸多价值准则”,故我们的视角应该在放眼域外优秀研究成果的同时而回归于本土,立足于现实,从实务中切实反思医疗伦理侵权诉讼中所存在的证明责任问题,并实际考量医疗伦理侵权案件本身的特殊性,为重构我国医疗伦理侵权诉讼证明责任分配规则,籍以证明责任分配一般法则适用为原则,援引证明责任减轻法则,从而为适配医患双方证明负担提供最基本支撑。

(责任编辑:王建民)

DF522

A

1674-9502(2017)06-094-09

作者:凌高锦,重庆市南岸区人民检察院检察官。