金碚:制造文明是强国之根

本刊记者/文昌

金碚:制造文明是强国之根

本刊记者/文昌

工业革命与大国筋骨

《新经济导刊》:我们进入一个信息化日益深度发展的时期,尽管如此,不可否认的是,人类迄今为止所拥有的物质财富绝大多数是工业革命以来创造的。在您看来,这意味着什么?

金碚:在工业革命之前,地球上的自然物质大多只是潜在的“财富”,如果没有工业,自在之物实际上不过是无用的“闲物”,地球上的大多数地区都不适合人类居住。工业革命彻底改变了人类发展的状况,极大地改变了人类生存环境,提高了人类生活水平。从此,地球上越来越多的物质成为可以创造财富的“资源”,越来越多的地方可以适合人类居住,所谓“宜居”之地均为经工业改造之处。

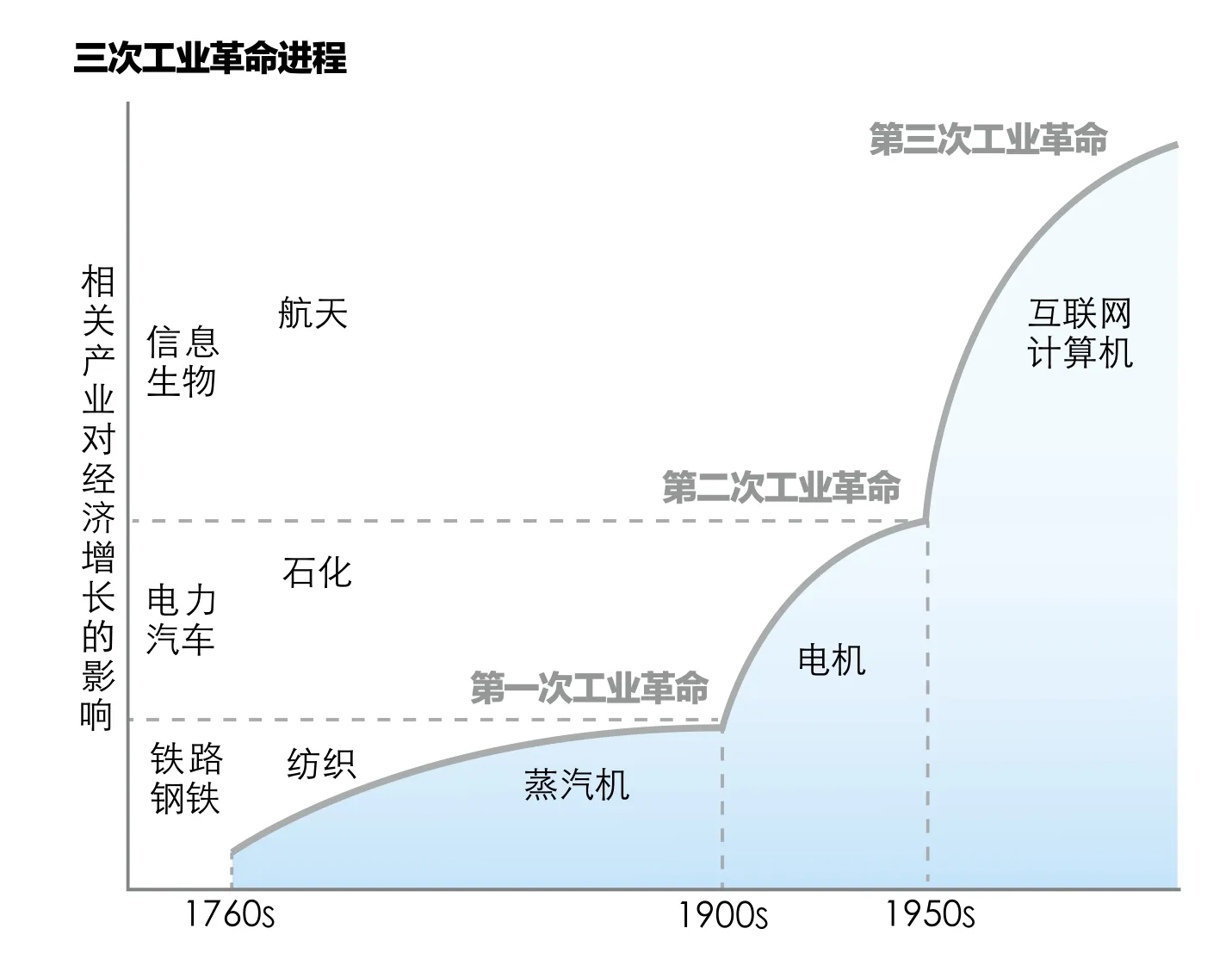

工业革命不仅仅是一个物质技术过程,而且是人类发展的文明进程中的一个关键阶段,即工业文明时代。工业革命是人类发展历史上最辉煌的财富创造时期。在人类数万年进化史和数千年文明史上,工业革命只是其中十分短暂的一段,大约是从18世纪中叶以来的200多年,可以说这只是人类漫长历史中的“一瞬间”。但是,工业革命却是人类发展最具决定性的时期。在这一时代,人类的物质生活条件、行为方式、观念伦理、组织制度、文化特质等一切领域和方面都发生了深刻的变化。工业革命从其发端到今天,将越来越多的国家和地区卷入其中,是世界上大多数主要国家都必然经历的历史过程。人类社会只有经历过工业革命,才成长、成熟和发达起来。在人类发展的全部历史上没有任何一个事件或经济社会现象的重要性可以同工业革命的意义相比拟。

《新经济导刊》:工业革命决定了人类今天和未来的生存、生产和生活方式,并决定了整个社会的面貌和命运,难怪它被视为迄今为止最伟大的人类发展现象。

金碚:从生产活动的角度观察,工业文明可以体现在不同领域,以致形成工业文明中不同的“亚文明”现象,例如,贸易文明、采掘文明、地产文明、建筑文明、金融文明等,而工业文明的核心则是制造文明,即以制造业发展为基础和核心而形成的人类文明现象。因为,制造业最集中体现了工业的本质——将无用之物转变为有用之物。在此过程中,人类的聪明才智极大发挥,劳动的创造力和生产力史无前例地迸发,人类成为伟大的“造物者”,可与“上帝”比肩:“上帝”创造自然万物,人类以其制造能力创造产品万物。制造业不仅创造巨大的物质财富,而且,孕育了科学理性、分工协作、标准生产、组织管理等各种现代文明现象。从手工制造、机器制造、自动化制造到智能制造、极致制造,制造业的进步成为迄今为止人类发展最具标志性的成就,不仅体现了人类智慧的巨大创造力,而且教化整个社会形成精准高效、一丝不苟、严丝合缝、守纪守时、系统思维、不断创新的工业精神。

使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,主动参与和推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济。

加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平。促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。

——习近平总书记在中共十九大上的报告

《新经济导刊》:作为工业革命最主要体现的制造业发展,是彻底改变人类命运的决定性关键性力量。当前,中国工业化正处于进一步发展制造业的关键时期,如何成为创新型国家?

金碚:在人类数千年历史的大部分时期,无论是以幅员、人口还是生产总量计算,中国都是世界第一大国,但是当18世纪一些西方国家率先发生工业革命,出现了“工业国”,中国很快成为疲软的巨人,尽管仍然“地大物博,人口众多”,却因工业薄弱而成为任人欺宰的弱国,徒有庞大躯体却无力挺腰站立。中国近代百年屈辱的历史,实质上就是工业薄弱的“软骨病”史:没有筋骨,必为病夫。

当今世界,尽管一些小国可以从事特色经济而未必一定要以工业立国,但大国却必须以本国工业来支撑其庞大的经济躯体,否则必将衰落甚至崩溃。工业尤其制造业犹如大国之“筋骨”,拥有“钢筋铁骨”,国家方可屹立。

迄今为止,中国崛起最大的“法宝”就是规模巨大的工业体系,工业显著地提高了国家的生产率和收入水平,积累了大量的外汇。工业最重要的作用之一是支撑科学发明和技术创新的实现,从根本上决定着国家的创新能力。中国所面临的各项重大经济、社会和安全问题的解决都依赖于更加强大的工业能力。因此,在现阶段,中国最重要最迫切的战略任务之一仍然是继续强健工业筋骨,发展成为制造强国。有了以先进制造业为实体的工业之筋骨,才能雄踞于世界大国之间,确保国家安全、民生福祉和民族昌盛,并且真正成为一个永远保持活力的创新型国家。

世界强国的必由之路

《新经济导刊》:怎样理解“制造业是立国之本、兴国之器、强国之基”?

金碚:制造业是国民经济的主体。国务院印发的《中国制造2025》指出:“十八世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。”

2.由原来的以审批为重心转向以规则制定为重心。各级监管部门从规范政府采购各方当事人行为出发,陆续制定了一系列具体实施办法和针对本地政府采购工作实际的管理办法。如政府采购工作规程、政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法、政府采购评审专家管理实施办法、政府采购代理机构管理暂行办法等。这些办法都明确了各方当事人不能触碰的红线。例如,自2018年3月1日起实施的《政府采购质疑和投诉办法》,在原有办法规定的基础上增加了供应商虚假、恶意投诉或在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。

美国经济学家泰勒·考恩提出一个值得重视的观点:当前的世界(主要是美国等发达国家)处于“科技高原下的经济困境”中。“至少从17世纪以来,美国的经济的确享用了无数低垂的果实——大片闲置的土地、大量的移民和强大的新科技。然而,在过去的40年间,这些低垂的果实开始逐渐消失,但我们还假装它们仍然挂在那里。我们没有意识到,我们停滞在科技高原上,而树枝几乎已然光秃。”“纵观全球,这些富裕了很长时间的国家都有一个共同的特质:经济增长率都从1970年代开始放缓,这其实就是科技发展速度在减缓的一个迹象。并非是某个特定的因素造成了科技增速下降,更多的原因是我们快把老本吃尽了,却没有栽种出新的果实。”因此,“从1880年到1940年的这段时间,难以计数的科技进步成果出现在我们的生活当中。”“相形之下,我们的今天除了看上去很神奇的互联网以外,广义的物质生活层面并没有跟1953年差很多。”

在中文版序言中,他写道:“中国会有一天要面临和美国一样的技术停滞吗?很有可能!”他认为,“放眼未来,中国模式面对不断变化环境的适用能力将经受考验。”

《新经济导刊》:那么,中国是否能够如愿以偿地建设成为制造业强国呢?

金碚:以先进制造业为标志的现代工业社会是迄今为止人类历史上经济最发达和国家最强盛的时代,进入工业化进程的国家大都希望能够成为制造业强国。但是,即使完成了工业化,成为了“工业国”,却未必就能够成为制造业强国。在当今被称作“工业国”的数十个国家中,真正成为制造业强国的,屈指可数。可见,制造业强国并不是一个可以“水到渠成”的目标。只有具备特殊的条件,并经历超乎一般的努力,才可能成为制造业强国。中国虽然已经是制造业生产能力世界第一的国家,但离制造业强国目标还有相当长的距离。如何建设制造业强国,打造“大国筋骨”,是一个决定中国命运的重大问题。

工业的本质是将无用的物质转变为有用的物质,或将有害的物质转变为有益的物质,其中,制造业最集中体现了工业生产的这一本质属性,是“人类能力”的最突出展现。因此,以制造业为核心能力的工业对人类发展承担着决定性使命。自从200多年前发源于英国的工业革命以来,世界上越来越多的国家走上工业化道路,工业化几乎成为“现代化”的同义语。

制造业发展图景“三原色”

《新经济导刊》:诚然,许多国家都希望能够成为制造业强国。那么决定制造业强盛的基本因素是什么?如何才能实现目标呢?

金碚:纵观走上工业化发展道路的各国,可以看到,有三方面的基本因素决定着制造业的发展,以致决定了能否成为制造业强国。可以称之为决定制造业发展图景的“三原色”。

第二是科技。由于制造业的本质是将无用之物转化为有用之物,而科学技术就决定了制造业所具有的这种转化能力即加工制造能力的水平。其实,由科技水平所决定的制造技术水平也决定了人类发展的资源条件。因为,所谓“资源”不过就是具有工业利用价值的物质。自然物质原本并没有“资源”与“废物”之别。离开了工业或制造技术,“资源禀赋”是一个无法定义的观念:如果没有工业或制造业,大多数物质是“废物”,很少是“资源”;而随着科学技术和制造业的不断进步,越来越多的物质变成了“资源”。只要制造技术充分进步,所有的物质都是资源,而没有什么“废物”。如果制造技术水平低下,不仅许多物质是无用之物,而且,工业生产过程还会产生许多废物,甚至有害污染物。所以,要成为制造业强国,就必须成为创新型国家。只有科技不断创新,新制造技术(新兴产业)层出不穷,制造业才能保持可持续的竞争力。制造业强国就是有能力使一切物质都可以“资源化”“无害化”和“有效化”的国家。

第三是文化。所谓“文化”是一个国家或地区长期发展过程中所积淀而成的人的价值观念和行为方式以及习惯倾向。文化因素对工业化前景具有长远的决定性影响。我们可以看到:世界上大多数国家都会先后走上工业化道路,在工业化的初期和中期,各国工业发展的路径大同小异,表现出经济学们所说的“标准型式”,但是,到了后期,各国工业化各有各的表现,几乎没有两个完全相同的国家。其根本的原因就是文化差异,即文化的多元性决定了工业化前途的多元化。例如,同为欧洲工业化国家,但希腊永远也发展不成德国,西班牙也永远成不了瑞士的模样。一个国家能否成为制造业强国,其文化特质往往具有决定性。即使是英国这个曾经的世界第一制造业大国,称雄世界200年,但是,由于其深入社会骨髓的文化特质,导致了“英国病”现象,使之未能继续保持制造业强国的地位。如美国历史学家马丁·维纳在《英国文化与工业精神的衰落,1850—1980》一书中所说的,是英国文化导致了英国工业精神的“绅士化”,使英国工商业丧失了进取心和竞争力,成为一个“半退休的国家”,终而失去了制造业强国的世界地位。

《新经济导刊》:看来每一个国家都要深刻反思:自己的社会文化特质将如何影响其工业化的前途?如果要建设成为制造业强国,应该选择怎样的发展路径?如何使制造业的强大吻合于自身的社会文化优势?

金碚:特别需要指出,决定制造业发展的上述三个基本因素是相互联系的。资源条件会影响技术发展态势,例如,资源丰富的国家更倾向于发展资源产业和大型设备制造业等。技术进步会决定资源开发利用状况,例如,页岩气页岩油之所以能够成为有用资源完全是因为相关技术的突破;原先没有价值的稀土由于制造业技术发展而成为宝贵矿藏。资源条件及技术状况会影响社会文化特征,例如,在牧业、农业、矿业资源丰富的条件下所形成的工业文化,同资源极度匮乏条件下形成的工业文化,必然各自具有非常不同的特质。而具有不同的社会文化特质的国家,其资源开发利用路径以及技术发展状况也会表现出非常不同的特征,例如,具有讲究卫生文化特征的国家,往往更倾向于制造业的精致性。再如,同样是互联网技术,在中国“价廉物美”“低成本替代”社会心理条件下就会在“网购”领域取得突出成绩;而在德国“优质精致”“逻辑缜密”社会心理条件下则会率先向推进制造技术升级方向发展(所谓工业4.0)。当前,中国制造业以较高的性价比为优势,德国制造业以质量更精致可靠为优势。这都是资源、技术、文化的相互作用所产生的现象。

传统产业的高技术化

《新经济导刊》:建设制造业强国是系统工程,资源配置、科技创新、文化浸淫等每一方面的进步都同其他方面相联系;缺乏其他方面的条件,某一方面难以取得突出进展。建设制造业强国哪会有“单兵突进”的捷径?

金碚:制造业“三原色”——资源、科技、文化——彩绘出世界各国工业化的各具特色的缤纷画面,而制造业强国则是其中不可多得的精彩图景。总之,建成制造业强国是少数国家可能成就的事业,必有其基于国情差别的特色结构。

中国制造业的特色之一是拥有门类最齐全的生产体系和最庞大的生产规模。不少产品表现出“产能过剩”现象。但这绝不表明中国制造业已经没有进一步的发展空间,而只能“去制造业”了。实际上,“产能过剩”反映的是中国制造业的技术基础不坚实,技术水平有差距。特别是在功能性、精致性、可靠性、耐久性等方面不足之处非常明显。“平地”上的拥挤,是因为未能进入广阔的“高地”和独领风景的“巅峰”。例如,中国钢材生产量世界第一,产能过剩,但是大量品种规格的钢材却不能生产仍然需要进口。目前,我国钢铁仍然呈现为规模大、利润低、国际竞争力不强的“发展中国家”特征。再如,中国许多轻工产品产量世界第一,但是,大多数进出口产品的单位价格都有几倍、十几倍,甚至数十倍的差距。可见,中国要成为制造业强国,面临的技术进步和技术创新任务是全方位、多层次的。这是一个最基本的国情。

中国的基本国情决定了,传统产业不是没有前途的产业,满足衣食住行需要的实体产业永远不会消失。其实,所谓“传统产业”和“高新技术产业”并无绝对的界限。很难说传统产业的技术创新就一定比高新技术产业更简单、更容易。例如,即使是最传统产业食品加工业,技术创新也前景无限。

《新经济导刊》:“可口可乐”至今仍然是美国最值得骄傲的工业品之一。

金碚:对!中国尚处于工业化中期,要努力实现技术“登顶”的产业,大多数属于第二次工业革命的类别,即所谓的传统产业。当然,今天是在第三次工业革命兴起的年代发展属于第二次工业革命类别的产业,必须注入第三次工业革命类别的技术,例如,数字技术、互联网技术、新能源技术、新型加工技术(如3D打印)等。传统产业的高技术化是建设制造业强国的题中应有之意。

作为一个超大型国家,中国各地区之间的资源条件、发展阶段、文化特性等具有极大的丰富性,有条件发展各种类别的制造业聚集区,占领更多产业的技术制高点。同时,追踪科学发现和技术发明前沿,紧跟上第三次工业革命的步伐,中国完全可以争取到本世纪中叶,在传统制造业和高科技制造业上都达到世界领先水平,成为最先进的制造业强国之一。

另一个突出国情是,中国不仅面临着重大经济社会问题,而且将在地缘战略边界日益扩大的条件下维护国家安全利益。我们不可能依赖其他国家来提供解决这些问题和应对这些重大挑战的物质技术能力。所以,在例如高速铁路技术、长距离输电技术、能源资源开发技术、关涉海洋的装备技术、信息技术以及一些尖端军事装备技术等领域,中国必须发挥集中力量办大事的特殊体制优势,达成更高目标,拥有自己独特的先进制造业实力。

形成有效激励相容体制

《新经济导刊》:无论是从资源条件、技术可得性、市场需求空间,还是从实利倾向(发展动机)、储蓄倾向(资本来源)等方面看,中国均不缺乏发展制造业的有利条件,至少是并无不可克服的障碍。那么,其关键的问题是什么?

金碚:我们究竟有没有长期坚韧不拔发展制造业的持续耐心和奋斗意志。这种耐心和意志在社会价值观念上表现为,整个社会是否真正有发展制造业的明确志向和给予制造业何种评价和社会地位:家庭是否以子女从事制造业为荣,企业是否愿意坚守制造业,金融是否以支持制造业为责,教育是否以培养学生从事实业为方向。总之,有志者事竟成。

与其他产业不同,制造业具有高度的“迂回”性特点,即利用有效“工具”,将各种“资源”转变为最终产品,要经过许多中间环节,表现为很长的产业链。迂回生产过程中的每一个环节都会影响最终产品的质量,每一个环节都有其技术工艺要求和技术创新空间。所以,制造业发展中,尽管也有颠覆性创新,例如数码照相替代感光胶片、互联网替代传统通信方式等;但大多数的技术进步属于累积性(或连续性)创新。因而在制造业竞争上,很难有所谓“站在同一起跑线上”的机会。有时候,你抓住了“形”,以为也抓住了“神”,其实与先进者的差距非常遥远,不可同日而语。例如,机械手表似乎不是什么高技术产品,进入门槛不高,但是,要想赶上瑞士钟表业,就绝不是数十年内可能企及的目标了。再如,即使是各种很不起眼的金属件,中国产品与国际先进水平也有显著差距。甚至像瓷器、丝绸之类中国拥有数千年优势的产业,一旦落后了,迄今难以站上世界一流的产业高地。所以,制造业是个比耐心、比意志和比耐力的马拉松式竞争领域。中国要成为制造业强国,进入世界制造业一流方队的前列,就必须准备经过至少三五十年的艰苦奋斗才行。

《新经济导刊》:从体制机制看,制造业持续发展和走向整体强盛的必要条件何在?

金碚:世界上没有任何一个制造业强国是在短期内成就的,建设制造业强国不仅是技术创新、匠艺积累、财富积累过程,而且是文化演进过程。而所有这些都是在一定的体制机制条件下完成的。世界各国的工业发展史表明,由市场公平竞争过程所决定的优胜劣汰,是制造业持续发展和走向整体强盛的必要条件。当然,体制机制也不是绝对的外生变量,它本身也受到制造业一定发展水平的影响。更具深刻性的是,一个国家或民族是否具有发展制造业的耐心和意志,也会体现在其体制机制的“特色”中,因为,体制机制也是人创造的,不同的人会创造具有不同特色的制度。中国要建设制造业强国,就必须形成能够支持有耐心、有意志坚守制造业发展的可行体制机制,其关键之一是:在制度和政策安排中最大限度减少“赚快钱”“一夜暴富”诱惑和投机取巧机会,形成建设制造业强国的有效激励相容体制和亲实业的社会氛围。