对牛河梁遗址第二地点遗迹年代的认识

田广林, 翟 超

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

对牛河梁遗址第二地点遗迹年代的认识

田广林, 翟 超

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

牛河梁遗址第二地点遗迹由早至晚的发展顺序应为:(1)下层灰坑阶段(N2Z4H1);(2)下层圆形冢敷石墓阶段;(3)上层圆形冢与祭坛阶段(N2Z4B、N2Z3);(4)上层方形冢阶段(N2Z4A、N2Z2、N2Z6、N2Z1);(5)后上层冢阶段(N2Z4、N2Z5)。目前对“第二地点中心大墓”的提法并不严谨,牛河梁第二地点积石冢各墓葬并不共时,不存在哪一座墓,足以统领其他所有墓葬的情况。传统上,红山文化祭祀以“坛、庙、冢、台”这样四类典型遗迹来概括认识,但是红山文化绵延近两千年,这四类建筑也不是共时的。红山文化祭祀传统的变迁值得再深入研究。

红山文化;牛河梁;第二地点;遗迹年代

牛河梁第二地点,地处辽宁省朝阳市建平县富山乡福店村牛河梁山梁南段一处鞍脊形山冈上。该地点的正式发掘工作从1983年持续到1998年,2009年为完成保护棚建设进行过补充发掘。在东西长135 m、南北宽50 m的范围内发现的遗迹分为6个单元,依次编号为Z1、Z2、Z3、Z4、Z5和Z6。发掘者认为其中的Z1、Z2、Z4、Z5四个单元性质为积石冢,Z3是一座由土石砌筑、拾级而上的三重环圆形祭坛;Z6因遗迹保存较差,疑似积石冢。这6个单元的位置排列次序是:Z1~Z5由西向东一字排开,其中,编号为Z3的三环祭坛居中,东西两侧各分列两座积石冢。编号为Z6的疑似积石冢紧临祭坛的北侧,呈现出坛冢结合的分布态势。目前,第二地点出现墓葬、石墙、祭坛、灰坑等各类遗迹,其中,尤以四号冢内各遗迹的叠压打破关系最为复杂。本文希望综合地层关系、墓葬形制、陪葬品差异及陶器特征等信息,拟对第二地点各遗迹发生、发展情况做一次简单地梳理,以求得到更清晰的认识。

一、研究现状

2012年,《牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983~2003年)》(以下简称《报告》)正式出版。《报告》的编写者指出,第二地点发掘取得的重要研究成果主要有6项*辽宁省文物考古研究所.牛河梁——红山文化遗址发掘报告(1983~2003年)[M].北京:文物出版社,2012:132-138,209-214,333-335,10.:

第一是群冢组合的确定。即通过多年的发掘,最终明确了这一地点的基本文化内涵是由5个规模较大的积石冢和1个高规格的三环祭坛组成的坛、冢组合群体。

第二是积石冢下、上层的确定。第二地点四号冢(Z4)的发掘材料表明,该冢存在着下、上两层积石冢。下层积石冢的特点是墓葬呈东西方向成行排列,墓上以碎石铺面,每个墓葬周围都成排环列陶质筒形器,犹如圆坛。这种特点的积石冢与其上叠压的地层、墓葬方向、墓葬结构、筒形器的形制均有明显区别。

第三是对积石冢结构的深化认识。《报告》指出,第二地点诸冢结构各有不同特点:一号冢是在两座大墓四周筑冢台,外包冢界墙;二号冢是在中心墓的墓口以上筑冢台,冢台以上封土之后再依次筑冢界墙、台阶墙并堆以积石;四号冢的上层冢既有同一时期诸单元的东西相接,也有不同时期诸单元的方圆叠砌,冢体结构多变,但冢内却缺少大型墓葬。

第四是中心大墓的确定。该墓位于二号冢的正中央。该墓墓壁筑有台阶,墓口之上砌筑有方形冢台,冢台之上封土,而后再砌筑三层台阶,形成冢体。该墓结构规范、规模超群,惜早年被盗,墓中仅余一枚牙齿。

第五是各类墓葬的发掘。第二地点先后发现和清理墓葬45座,其中包括下层积石冢墓葬10座,上层积石冢墓葬35座。在下层冢发掘的10座墓葬中,其中有3座墓随葬单件完整的陶罍,内有两件为彩陶器,且都附带有器盖,极具学术意义。在上层冢发掘的35座墓葬中,包括出土两件玉龙和1件斜口筒形玉器的4号墓及随葬20件玉器的21号墓在内。

第六是将第三号冢确定为坛式建筑。随着发掘工作的逐步深入展开,发掘者注意到,当初编号为Z3的所谓三号冢,所用石料有别于其他积石冢通常使用的白色石灰岩,而为淡红色的玄武岩,且为长柱状的五棱体,砌筑方式也不是其他积石冢界墙所用的平铺砌法,而是将五棱体长柱状的玄武岩石柱作为石桩立置,有如“石栅”,形成由外向内层层叠起的三重环形建筑。1991年经解剖发掘后确认,这是一处祭坛性质的建筑遗址。

对第二地点遗迹年代的认识随着遗迹面貌的更新而不断突破。1986年,发掘者方殿春、魏凡首先提出第二地点已发掘的一号至四号积石冢的年代为红山文化晚期*方殿春,魏凡. 辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报[J]. 文物, 1986(8): 1-17.。1997年,朱达、吕学明认为四号冢南部发现的编号M5、M6、M7的墓葬是该冢内年代最早的一批*辽宁省文物考古研究所.辽宁牛河梁第二地点四号冢筒形器墓的发掘[J]. 文物,1997(8):15-19.,同时,另文公布了一号冢内出现了M21分别被M14和M4叠压打破的现象,并根据这一地层关系认为,在一号冢积石墓中,地上表层墓晚于地下深层土坑竖穴墓*辽宁省文物考古研究所.辽宁牛河梁第二地点一号冢21号墓发掘简报[J]. 文物,1997(8):9-14.。2007年,索秀芬、李少兵也认为牛河梁第二地点属于红山文化晚期遗存,年代距今约5 000~5 600年,可以分为早晚两个阶段*索秀芬,李少兵.牛河梁遗址红山文化遗存分期初探[J].考古,2007(10):52-61.。2008年,朱达认为一号冢内墓葬存在由深到浅,由北向南,由东向西埋葬的时空关系*辽宁省文物考古研究所.牛河梁红山文化第二地点一号冢石棺墓的发掘[J]. 文物,2008(10):15-33.。2012年,赵宾福、薛振华也以第五地点清晰的地层关系为标尺,同样认为第二地点四号冢内的M5、M6与牛河梁红山文化第二期同时,属于红山文化晚期早段遗存*赵宾福,薛振华.以陶器为视角的红山文化发展阶段研究[J].考古学报,2012(1):1-22.。在同年出版的《报告》中,编写者将第二地点积石冢分为上下两层:下层积石冢以四号冢内发现的10座墓葬为代表,上层积石冢包括其余的五冢一坛。

目前,学界普遍认为第二地点的积石墓遗迹属红山文化晚期,且分为上下两层:下层为敷石墓,以四号冢发现的10座墓葬为代表;上层为砌石墓,包括一号冢、二号冢、祭坛及四号冢上层积石墓。在上层砌石墓中,地下墓又早于地上墓。此外,《报告》中提到的有关第二地点遗迹年代的线索还有:四号冢北部冢下出土大量生活用品,年代早于积石冢的修建。由于建筑形式特殊,推测五号冢的修建年代偏晚。六号冢虽然残损,但处于遗址中心祭坛正北方,由修筑位置可知与祭坛周围的二号冢及四号冢上层积石墓大体同时。

二、各遗迹年代

第二地点是在牛河梁遗址发掘区内,发现遗迹单位最多、地层关系最为复杂的遗址点。正确认识第二地点的年代关系特征,是了解牛河梁遗址发生发展及红山文化祭祀传统演进的关键所在。笔者将这些分散的资料整合起来,分析认为牛河梁第二地点遗迹由早至晚的发展顺序可分为以下5个阶段:

第一是下层灰坑阶段。通过四号冢内发现的地层叠压关系及出土陶器风格可知,在第二地点六组积石遗迹修建之前,此地已经有红山先民活动的痕迹。目前在四号冢、一号冢南侧,五号冢东侧与南侧发现5座灰坑,编号分别为N2Z4H1、2009N2H1、2009N2H2、2009N2H5、2009N2H6。

地层关系显示四号冢上层编号Z4A的方形冢墙叠压编号Z4B的圆形冢墙,圆形冢墙同时叠压北侧编号为Z4H1的灰坑,即这一灰坑早于四号冢出现。从灰坑内出土的陶器观察,折肩罐的造型以及口部饰弦纹、上腹部饰压印之字纹、纹饰分布器身三分之二的装饰风格与牛河梁第五地点下层积石冢、第一地点编号H3的灰坑以及西水泉第二组陶器相类,均属于红山文化第二阶段,年代与中原仰韶文化时代中期的庙底沟文化大体相当*赵宾福,薛振华.以陶器为视角的红山文化发展阶段研究[J].考古学报,2012(1):1-22.。

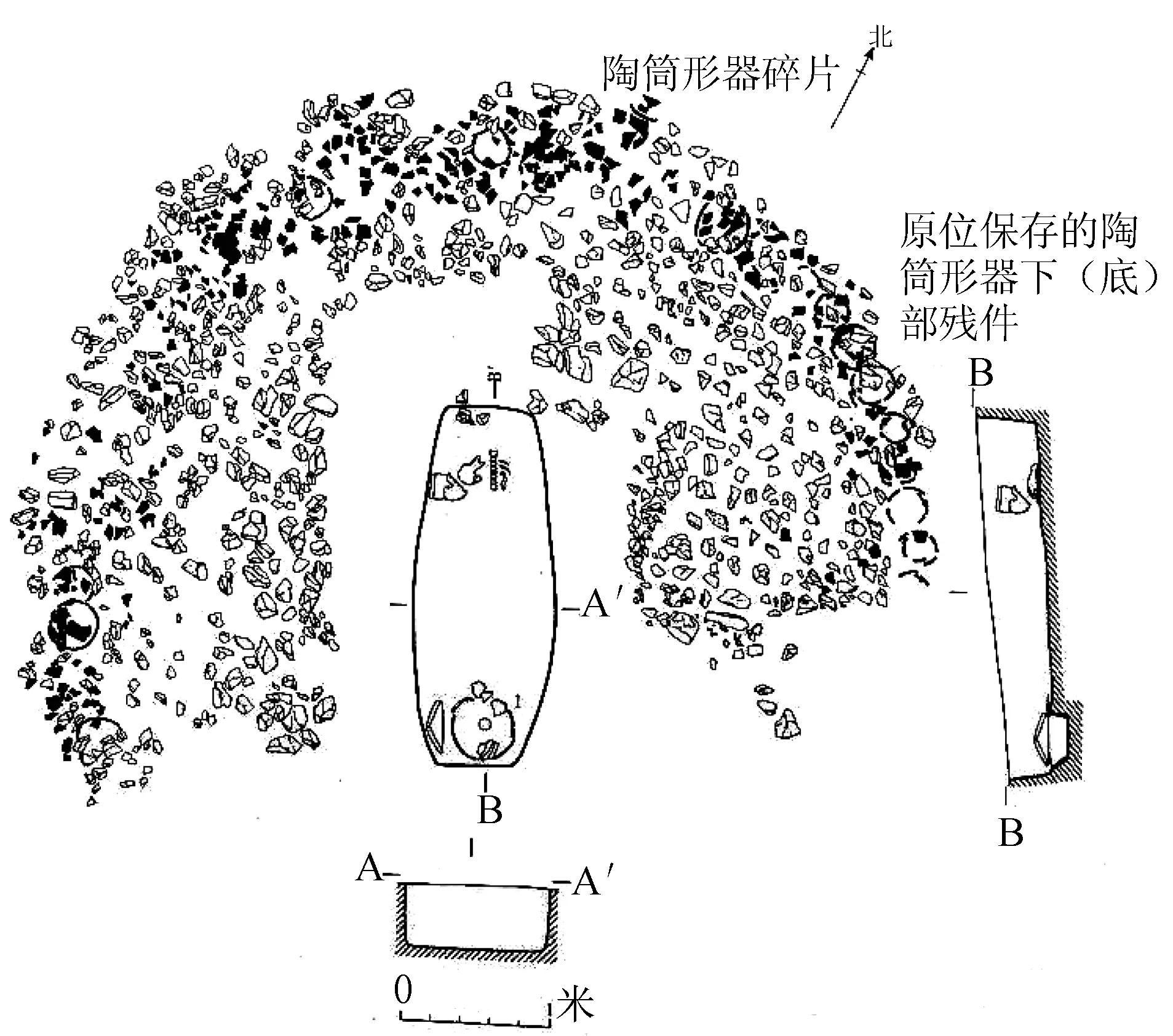

第二是下层圆形冢敷石墓阶段。牛河梁第二地点下层积石冢遗存特有的A型筒形器陶片在一、二号冢的冢上封土、三号冢的冢下垫土中,均有发现,但冢体均已无存。仅在四号冢中部上层积石冢之下和南部上层冢底部的垫土层之下,保留有10座墓葬。其基本形制特点是一冢一墓,墓葬位于冢的中心位置,均为南北向的土圹墓葬。墓表冢体之上平铺一层碎石,冢上堆积中含有丰富的彩陶筒形器和塔形陶器残片。冢界作圆形,沿冢界外围立置一圈排列紧密的无底筒形陶器(见图1)。各冢的冢界东西紧邻或相接,南北间隔较远,呈现出东西成排分布的迹象。由于各冢外围都环列筒形器圈,有学者因此称之为“筒形器圈墓”。又因冢上铺有碎石,发掘者曾称“敷石墓”。

图1 第二地点四号冢下层积石冢M6平剖面图

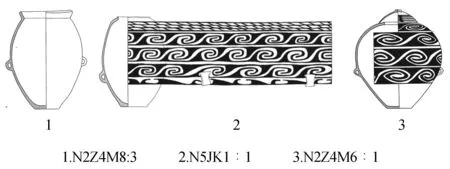

这一时期彩陶器纹样以界限分明、竖向无间隔其他纹饰、横向为连续涡纹为代表,器耳位置也位于器身下腹部,与第五地点下层积石冢阶段发现的彩陶器极为相似,应属同一时期的产物(见图2)。由目前资料看,下层敷石墓阶段为圆形边界,墓壁贴石的风格与上层砌石墓差别明显。但此时已经形成了使用陶筒形器及陶塔形器的传统,开始使用玉器随葬,但以陶罍为代表的陶器同样用于随葬。

图2 牛河梁第二地点四号冢下层敷石墓与第五地点下层积石冢陶器

第三是上层圆形冢与祭坛阶段。四号冢的上层积石冢,由先后建造的3座有相互叠压关系的冢体组成。其中较早的两座(编号Z4B1、Z4B2)圆形冢呈东西排列。位于西侧的Z4B1为后来起建的方形冢Z4A所叠压。两座起建较早的圆形冢之下叠压垫土层,垫土层下叠压下层积石冢。

两座始建较早的圆形冢体,最初均为三级圆坛式建筑。其中位于东侧的Z4B2,整体规模要小于西侧Z4B1。在Z4B2发展的晚期阶段,出现了向南部扩展的趋势。扩展的方式是沿原来圆坛外侧向南扩展出一个整体呈梯形的石坛,扩展的范围正好把分布于该区域南侧的下层积石冢全部叠压。从而形成一个北圆南方的大型冢体,占地面积远远超越了西侧的Z4B1。在这两座始建较早的圆形冢体的第二级冢体周围,发现有一圈排列紧密的筒形陶器,二者均未发现墓葬。

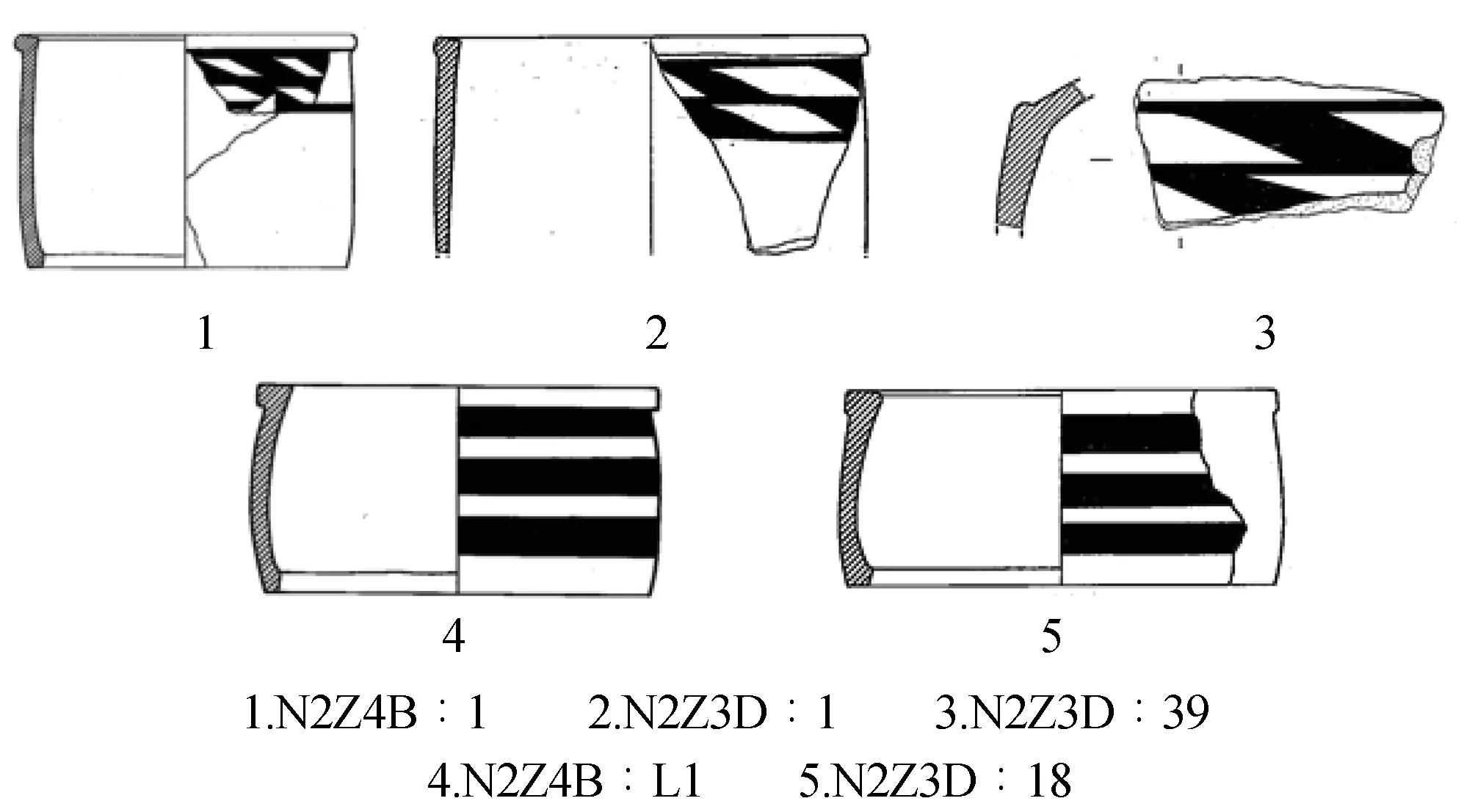

同时,发现于整个遗址点中部三级圆环形祭坛(Z3)的短体筒形器,与发现于四号冢两座三级圆坛冢体的同类陶器,在陶器造型和施纹方式上具有极大的相似性(图3)。据此分析,这3座圆坛形建筑应为同期遗存。进一步细分,短体筒形器发现于三层圆坛的垫土层内,年代相对晚于四号冢两座圆坛。相形之下,属于方形冢体的一号冢和二号冢,应与四号冢发现的年代最晚的方形冢一样,其年代都应晚于圆坛式建筑。

图3 牛河梁第二地点四号冢上层积石冢圆形冢阶段与三号祭坛垫土出土的短体筒形器

第四是上层方形冢阶段。这一阶段,四号冢构筑了打破圆形冢体(编号Z4B1)的外墙圈和中墙圈的墓葬,编号N2Z4M2。该墓墓体结构极为特殊,既使用石片砌筑5~6层的墓壁,又使用大石板竖直贴嵌墓壁,且有石板铺底及两层石板封盖。墓内仰身直肢葬一成年女性。右胸部随葬斜口筒形玉器1件,双膝下外侧随葬玉环2件,下颌骨处随葬绿松石坠饰2件。上层方形冢包含三层冢界,北中墙里侧发现泥质红陶、绘黑彩的筒形器,以及陶塔形器残件。于Z4A冢体西南转角处发现迁出墓1座,编号N2Z4M10。墓室的构筑方式与M2近似,均是平砌外墙体,再以立板衬于内壁。圹底平整,坚实。另有1座残损的土圹砌石墓N2Z4M11,为迁出墓。

这一阶段,在第三地点、第五地点、第十六地点均出现立石与平铺砌石混合的墓室构筑方式。这与以石板平砌的墓葬构筑方式显然不同。并且综合其他地点的相关信息,这种介于下层积石冢阶段的土圹嵌石墓和上层积石冢阶段的土圹砌石墓之间的墓葬的出现并非偶然,应该是在红山文化晚期形成的一定墓葬制度。

冢内年代稍晚的3座墓葬基本沿Z4A冢体南墙呈东西向布局,包括1座直接依Z4A冢体南墙构筑的无圹二次葬石匣墓,编号N2Z4M3;另外两座墓葬打破了Z4A冢体南外墙,其中N2Z4M14为无圹石匣迁出墓,四壁以石板平砌,有盖石及墓底铺石。墓底中部北壁下出土玉环2件。N2Z4M15为无圹砌石墓。墓内随葬玉环2件,斜口筒形玉器1件,长条块状玉器1件。

随着时间的推移,以三号祭坛为中心,向西沿同一水平线依次修筑了二号冢中心大墓(编号N2Z2M1),一号冢编号N2Z1M25大墓及一号冢编号N2Z1M26大墓;向北发展的六号冢因破坏严重,大墓信息已无法获知。在这几个单位内都发现了口沿下部施细弦纹数周、上腹部再接各种纹饰的所谓B型陶筒形器。

二号冢主体呈方形,外层由平地筑起石墙,中央为一座高冢台的大型墓(编号N2Z2M1),石墙与冢台之间填土,形成内封土外包石的冢体形制。该墓葬为第二地点内规格最高的墓葬,由地下和地上两部分组成,形成覆斗状方台。地上部分以石块砌筑四壁,地下部分内收,深凿于基岩,四壁以石块平砌,该墓只在扰土中发现一段人骨、少量红陶片和猪、牛骨。依附于中心墓南界限,发现N2Z2M2及N2Z2M3,N2Z2M4三座墓葬 。该冢整体用土填实,再以石片敷顶。建冢之后,在东界墙外中段稍北的位置发现了一座竖穴土坑墓(编号N2Z2M5),该墓直接开穴于墙外垫土带上,墓内仅发现一仰身直肢葬的年龄约50岁的女性。墓葬紧贴东墙修建,可见与二号冢群关系特殊,墓顶又叠压冢体坍塌滑落的碎石,所以它应是二号冢单元内年代最晚的一个单位。

一号冢位于二号冢正东侧,冢体平面呈东西向长条形。冢中心东西并列两座土阶砌石墓,编号分别为N2Z1M25、N2Z1M26。冢体北台壁和北界墙之间,紧靠冢体北台壁外侧发现60个立置半面绘彩的陶筒形器。东侧M25深及基岩之下,南侧为6级土阶,有大块薄石片铺底,不见石盖板。随葬品均为玉器,包括斜口筒形玉器2件,管状玉器1件,玉镯2件,玉珠2件。西侧M26内葬双鸮首玉器1件,管状玉器、玉镯、玉坠饰各1件。

而后,冢南台壁下沿东西方向,依次发现了编号M27、M21、M22、M23、M24的5座土阶砌石墓。为石板平砌室壁,形成盖顶与铺底俱全且规矩的石砌墓室。2008年,朱达先生指出该冢墓葬存在由深到浅,由北向南,由东向西埋葬的时空关系*辽宁省文物考古研究所.牛河梁红山文化第二地点一号冢石棺墓的发掘[J]. 文物,2008(10):15-33.。朱乃诚先生认为,“M8与M14、M19成一行,表明他们的年代可能同时。”M14又与M4同时叠压M21,所以M4、M8、M14年代应该相近,根据M8碳样测年数据显示,这批墓葬的年代可能在公元前3 360~前2 920年或其之后。

六号冢为一处正南北方向的方形积石冢,处于圆形祭坛正北方向,位置极为特殊,显然经过统一规划。同时,冢内也发现口沿施细密弦纹、器身饰有间隔涡纹的筒形器残片,由此可知六号冢的修建年代应该与二号冢、一号冢大体同时。

综上所述,牛河梁第二地点上层方形墓阶段墓向多为东西向,墓中仅有玉器随葬,与下层圆形冢界敷石墓阶段风格迥异。并且形成了一定的用玉规范,以斜口筒形器、玉环、玉佩饰为常见的玉器组合。

第五是后上层冢阶段。第二地点五号冢形制较为特殊,是一处由单层石墙围合而成的“日”字形单元,北部中心发现圆形石堆,石堆下叠压灰坑一座。尚未发现大墓,但在中间石带南侧发现无任何随葬品的三具人骨遗存。从五号冢不与上层方形冢大墓处于同一水平线的情况看,应该是在规划上层大墓位置时,它还没有出现,由此推测其修筑年代应该晚于其他冢内大墓的修筑年代。目前,也有学者认为五号冢的性质应与三号圆坛对应的方坛建筑相类,北界墙内也发现了成排分布的B型筒形器碎片,所以在年代上不早于上层冢整体规划的时间,但相距也不会太远。

四号冢内出现了利用冢体碎石砌筑并打破冢顶堆石结构的3座墓葬,编号分别为N2Z4-85M1、N2Z4-85M2、N2Z4-85M3,3座墓葬均墓圹残毁,葬制简陋,随葬品稀少,仅在编号N2Z4-85M3的墓葬主人左侧颈部出土了铜耳饰及玉坠珠各一件。虽然四号冢内不断经历破坏又复建的过程,但大墓的规格仍清晰可断,而此3座墓葬相较之下,实在无可与之比肩。由此,笔者推测这3座墓葬年代应距离上层方形冢阶段稍远。以上这几个单位应该是第二地点年代最晚的。

三、结 语

至此可以认为,牛河梁第二地点各遗迹单位由早至晚的发展顺序应为:(1)下层灰坑阶段(N2Z4H1);(2)下层圆形冢敷石墓阶段;(3)上层圆形冢与祭坛阶段(N2Z4B、N2Z3);(4)上层方形冢阶段(N2Z4A、N2Z2、N2Z6、N2Z1);(5)后上层冢阶段(N2Z4、N2Z5)。由第二地点修建、使用及废弃的情况来看,目前有两个问题是值得注意的。

第一,即所谓“第二地点中心大墓”的提法并不严谨。中心大墓一般指部落内上层阶层死后,后人要依附其墓葬,在其周围有意规划小型墓葬,以突出其地位,且小型墓葬规模、随葬品规格都应与其从属地位相符。这是有明显等级差别,也可以说是达成了制度层面的共识,是不容僭越的。

但牛河梁第二地点积石冢并不存在哪一座墓,足以统领其他所有墓葬的情况。首先,各遗迹出现年代有先后,上层墓葬中的大墓主人不具备领导下层墓墓主人的时间条件。其次,虽然第二地点二号冢出现了冢体中心修建一座高冢台大墓,其南侧附属3座墓葬的情况,但这仅是一个冢体内的中心,并不是第二地点的中心。《左传》有载:“神不歆非类,民不祀非族。”意思是认祖归宗,前提是确认血统,否则祖先神灵不会享用祭礼,下属民众也拒绝承认贵族所谓的本族祖先。弄清这一点就可以知道,聚族而葬是这一时期的丧葬形式。如一号冢外修建的若干墓葬,虽然没有独立的冢界,但这应该是受修建时间先后、宗族血统的规则所限,并不代表外围若干墓葬墓主人地位低下,他们生前极有可能也与大墓主人有同样的社会地位,所以那些象征身份的精美的玉器才得以随葬,并无触犯社会等级的禁忌。

第二,红山文化绵延近两千年,祭祀传统不可能一成不变,也不可能一蹴而就。所以,对祭祀传统的研究必须首先注意阶段、年代的限定。目前,习惯将牛河梁祭祀遗址群以“坛、庙、冢、台”这样四类典型遗迹来概括认识。但是这四类建筑并不是共时的,简单来说,牛河梁首先出现了祭坑,然后是圆形的冢坛,然后是宗庙、大型积石冢及高台。“坛、庙、冢、台”的说法代表了红山文化祭祀形式的变迁,是有时间内涵的,并不指一次祭祀活动内同时使用这四种场地,至少在早期祭祀阶段并不同时存在这四种祭祀。华玉冰先生曾总结过,“筒形器圈”与“石圈加筒形器组成的坛”是两种不同类型的墓祭形式。石圈加筒形器的冢与墓口之间夹有一层筒形器,这种叠压关系的发现,应该表示红山文化祭祀存在两个不同的发展阶段。红山文化墓葬祭祀设施的演变线索为石圈——筒形器圈——圆形石坛——方形石框界*华玉冰,杨荣昌.红山文化墓葬剖析[C]∥青果集.北京:知识出版社,1998.35-43.。索秀芬先生也从牛河梁遗址的祭祀遗存出发,将其分为早、晚两个阶段。其中,第二地点、第五地点出现了早期积石冢,墓地地表用筒形器界定墓葬范围,地面上摆放白色碎石块。随葬品除个别为玉器外,多为陶器。用祭祀坑祭祀。晚期积石冢等级差别明显,中心大墓规模大。以玉器随葬为主,极个别陶器葬在地表的脚厢中。筒形器放在冢框边缘,用祭坛、庙宇祭祀*索秀芬,李少兵.牛河梁遗址红山文化遗存分期初探[J].考古,2007(10):52-61.。

此外,按照目前红山文化分期研究的成果,以东山嘴、牛河梁为代表的祭祀遗存均处于红山社会发展的晚期阶段。那么,我们可以清楚地看到,当前对红山文化祭祀传统的形成与发展研究不具有整体性,红山文化晚期遗存表现出来的祭祀传统不等于整个红山文化的祭祀传统。由此,目前对红山文化祭祀传统的演进研究是相对匮乏的,亟待进一步研究。

〔责任编辑:徐昭峰〕

AchronosequenceanalysisoftherelicsinthesecondsiteoftheNiuheliangSite

Tian Guanglin, Zhai Chao

(SchoolofHistoricalCultureandTourism,LiaoningNormalUniversity,Dalian116081,China)

The development of the relics in the second site of the Niuheliang Site should be five stages: (1)lower ashpit stage (N2Z4H1); (2)the lower Circular Mound tomb on stage; (3)the upper circular mound with the altar stage (N2Z4B, N2Z3); (4)the upper square mound stage (N2Z4A, N2Z2, N2Z6, N2Z1); (5)the layer mound stage (N2Z4, N2Z5). Currently,the name of “Central large tomb”was not exact. The relics in the second site of the Niuheliang Site are not of the same period. And there is no tomb which is powerful enough to guide all other tombs . Traditionally, the sacrifice relics of Hongshan culture is altar, temple or tomb.But the Hongshan Culture lasts for nearly two thousand years and this sacrifice relics are not of the same period, either. Change of traditional ritual of Hongshan culture is worth in-depth study.

Hongshan Culture;Niuheliang Site;the second site of the Niuheliang Site;chronological sequence of ruins

10.16216/j.cnki.lsxbwk.201706128

2017-02-28

国家社会科学基金重大委托项目“中国古代的中国认同与中华民族形成研究”(15ZDb27);辽宁省教育厅社会科学基金项目“辽海地区史前石构墓葬研究”(ZJ2015035);辽宁省大学生校外实践教育基地——辽海考古实践教育基地项目(10165201502);辽宁省研究生联合培养项目“联合培养‘红山文化研究’研究生项目”(2016[70]号);“红山文化与中华文明协同创新中心”项目

田广林(1955- ),男,内蒙古林西人,辽宁师范大学教授,博士生导师,主要从事辽海文明史研究;翟 超(1988- ),女,辽宁大连人,辽宁师范大学博士研究生,主要从事辽海文明史研究。

K871.1

A

1000-1751(2017)06-0128-06