云南禄劝团街镇三个自然村落的宗教信仰调查报告

马斌斌

(云南民族大学 云南省民族研究所,云南 昆明 650500)

云南禄劝团街镇三个自然村落的宗教信仰调查报告

马斌斌

(云南民族大学 云南省民族研究所,云南 昆明 650500)

云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县团结镇的小鹧鸪、大河边和大木城三个自然村分布着彝族、汉族和苗族三个民族群体,在这三个自然村落中,信仰体系是各有特色,苗族村落(大木城)的基督教单一信仰,彝族村落(小鹧鸪)的以基督教为主体的多重体系以及汉族村落(大河边)的信仰体系,这种信仰体系背后深层次文化底蕴和历史沿革,或许是形成目前现状的主要原因。与其他少数民族相比,汉族长期受儒家文化的熏陶使其对待外来文化时,具有相对较强的抗性和融性,即使面对同样的重大冲击,也可以在其自身抗力之下,稳定过渡。某种程度上,这些也是其他少数民族所缺失的,也就造成面对同一外来事物时,形成了不同的现状和格局。

基督教;佛教;他者;信仰体系

一、田野点概况

云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县,地处滇中北部,地势险要,有“固滇省西北之屏蔽”之称,从元代起即为昆明通往川、康至成都的滇北干道要冲。自治县人民政府所在地屏山镇,位于县境西南端、掌鸠河西岸的秀屏山下,海拔1 679米。距昆明72千米,是由滇入川的“北大门”,素有“三水一江之地,彝歌苗舞之乡”的美誉。

全县辖16个乡镇(街道)、189个村(居)委会、2 548个村小组,总人口47.24万人,占全市总人口的7.3%,国土面积4 233平方千米,占全市总面积的1/5。2011年1月,转龙、乌蒙、雪山三个乡镇由“两区”托管,现辖13个乡镇(街道)、160个村(居)委会、41.16万人。禄劝是一个少数民族自治县。境内居住着汉、彝、苗等24个民族,少数民族人口15.23万人(含转龙、乌蒙、雪山),占总人口的32%,世居民族8个。经国务院批准,1985年11月25日成立“彝族苗族自治县”,是昆明市三个少数民族自治县之一,还是中国西南地区彝族的重要发祥地之一,有着独具特色的“罗婺文化”①。

在田野调查②中,笔者一行重点选择的是禄劝彝族苗族自治县下辖的团街镇下的三个自然村。

团街镇地处禄劝县北部,距县城27千米,东与中屏、翠华两镇接壤,南与茂山镇、西与云龙乡比邻,北与撒营盘镇相连,是禄劝县域的中心腹地。全镇国土面积192.4平方千米,耕地面积37.33平方千米,森林覆盖率为64%,境内最高海拔2 820米,最低海拔1 780米,年平均气温15.1摄氏度,近四年来,年平均降雨量为650毫米。辖8个村民委员会,154个村民小组,6 374户,农业人口26 268人,居住着汉、彝、苗、傈僳等18个民族,少数民族占总人口的32%。是一个多民族杂居的乡(镇)。

主要农作物有稻谷、玉米、小麦、豆类、马铃薯等,经济作物以烤烟为主,经济林果有核桃、板栗、红梨、冬桃等。目前,全镇已种植核桃面积达6.58万亩。主要矿产资源有木纹石、铁矿、钛矿等。③

二、三个自然村落的宗教信仰

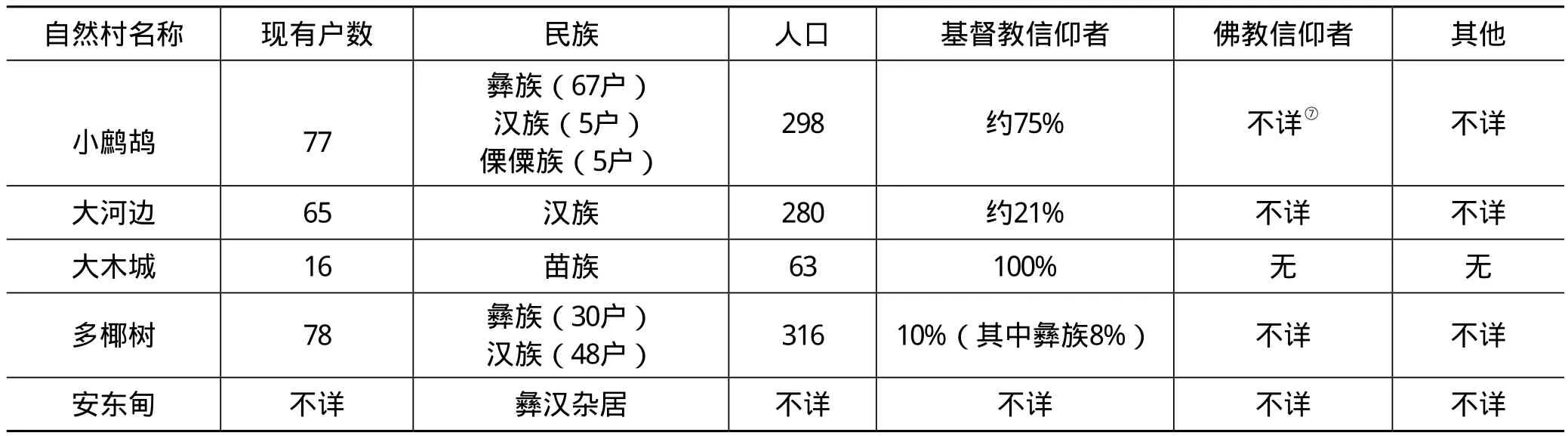

2016年7月13日,笔者一行到达团街镇运昌村委会下辖的小鹧鸪自然村,居住在该村,并以该村为中心,相继调查了邻近的几个自然村,总共进行了为期15天的田野调查(见表1)④。在这15天中,笔者根据不同的人群,依照年龄层的划分和宗教体系中神职人员的类型进行了调查和访谈,并对所得资料进行反复的询问和比对,笔者不仅细致地观察到所调查的三个村落的宗教活动,而且也参加了团街镇40多个小聚点⑤一起举办的一年一次的“圣乐崇拜”活动,以及仙山寺⑥为新建的龙王殿开光之前的活动。

表1 三个村寨及其选点中所调查村寨的人口和基督教信仰人数统计表

(一)基督教信仰

在所选定的三个村落中,与佛教教徒和不信教者相比,信仰基督教者占主体。无论是以彝族为主体的小鹧鸪自然村,还是以苗族为主体的大木城自然村或以汉族为主体的大河边自然村,基督教信仰者远远超过其他。

小鹧鸪自然村是一个彝族和汉族杂居的村落,位于禄大路旁,距禄劝县城25千米,海拔1 820米,有占地约0.67平方千米的原始森林,因而生态环境优异。该村除了彝族外,也有个别傈僳族群众和极少数汉族,整个村落中,彝族为主体,占90%之多。在调查中笔者了解到,该村信仰基督教的大多为彝族,占整个村落人口的75%,此外也有少数信仰佛教的。因为在距离该村约30分钟行程的地方有一座名为“仙山寺”的佛教寺庙,据寺院管理人员介绍,前来该寺上香的人中,也有小鹧鸪村、大河边的村民。该地以水稻的种植和稻花鱼的养殖为主,每年5~9月份左右,村民们都可以上山采摘蘑菇,以此获得额外收入。村民告知,“每年靠捡菌子,都可以收入10 000~20 000元”⑧。

距小鹧鸪步行约40分钟的大木城是一个单一民族——苗族聚居的自然村落,该处只有16户人家,共63口人,有杨、龙和张三种姓氏,在调查中笔者得知该村人全部信仰基督教,村中有一座教堂,修建于2009年,其规模与小鹧鸪和大河边教堂相比,小了很多。该教堂的基督教仪式活动与小鹧鸪相同,笔者曾4次前往该地,参加过该地2次集体活动,该地教堂虽然很小,但每次活动里面都坐满了人,几乎没有空位,2次的参与中,笔者统计大约有40人左右前来参加,其中包括怀抱吃奶的小孩来参加的。因为有些人外出打工,因而未能参与活动,现任的牧师就是该地的。与小鹧鸪和大河边自然村不同的是,该地村民有一段“搬迁史”,与该地村民的交谈以及运昌村委会主任所提供的资料,笔者得知,“该地曾有三户苗族人家,1993年之前,该地属于五七干校、麻风病院以及团街镇中学接替管理,由于1974年麻风病院迁至此处,因而之前的三户苗族人家迁徙到距该地约一个半小时车程的卓干居住,1993年麻风病院搬迁后,迁到卓干的苗民又重新迁回此地。”⑨与小鹧鸪村相比,该地水泥硬化道路2016年5月也就是笔者到该地两月之前才完成的,村民们的住房除个别经过重建外(砖房),其余都是之前的麻风病院用过的土坯房屋,有的已破败,但仍有人居住。村民们说,“以前路没有修好,通不了车,不好修房子,修房子用的东西拉不上来,现在路通了,以后可以修房子了。”⑩因为该地地处山顶,相对缺水,因而不能种植水稻,所以主要作物以玉米和土豆为主。当然每年捡菌子的季节,他们也能够获得和小鹧鸪村捡菌人一样甚至更多的收入。

此外便是与小鹧鸪自然村相隔禄大路和鹧鸪河的大河边自然村,该村汉族居多,信基督教的人群与不信教和信佛教者相比,相对较少,但在大河边有“大河边基督教堂”,该教堂是临近村落安息日(每周周日)聚会的中心聚点,笔者曾4次参与该聚点活动,前来参加礼拜和祷告的人数在150人左右。作为临近村落中心聚点的大河边教堂,是在原有老教堂遗址上新建的,老教堂只有一排房屋,据信众介绍,“老教堂是在1982年左右开始,起初使用的是公社化时期留下的老房屋”k。现在的新的教堂于2002年6月8日开工,于2002年12月22日竣工,占地318.2平方米,是砖混二层式建筑,经费由教会全体信徒出资l。因为其有足够的容量且地理位置位于临近几个村落的中心,因而成为几个自然村落的中心教堂。每周除供大河边信众周三、周五使用外,周日还是各自然村信教徒集体聚会的场所。与小鹧鸪、大木城小聚点教堂不同的是,该教堂内设厨房,信徒告知笔者,在圣诞节和复活节的时候,有时会在该处集体做饭,信徒们一起进餐,牧师也会在此地给教徒们分发圣餐和进行洗礼活动。虽然中心教堂(该小区域内)位于大河边,但从信徒的数量上来看,大河边的信众与大木城和小鹧鸪相比,仍是少数。每逢安息日,大木城乃至更远地区的信众会骑车或者步行赶来一起做祷告和聆听讲道,待活动结束后再回家。

除种植水稻外,大河边还种植烤烟,而且种植的面积远远超过了水稻的种植面积。尽管大河边拥有和小鹧鸪类似的交通条件,但政策扶持上相对少些,2011年的“整村推进”硬化了道路。但是没有“美丽乡村”的项目。此外,“稻花鱼”对于大河边来说是具备条件的,但是村民们说,“不知道养不养得成,等小鹧鸪养了之后,我们再看情况,可以的话,下一年我们再养,毕竟是第一年,谁都没有保证。”m可见他们是处于观望态度。

在以上三个村落中,除了基督教信仰外,有些许的佛教徒,许多年轻人则不信教。但整体来看,基督教信仰是居于主导地位的。

以下笔者以小鹧鸪村为例,较为详尽地叙述该地基督教的相关活动及其仪式。与其他两个村落相同的是,小鹧鸪村有自己的教堂,信众称其为“小聚点”,每周周三、周五晚都有活动在此进行。信众们在小聚点中唱圣歌、祈祷、听长老n讲道和祷告。在调查中,笔者了解到,整个禄劝县只有两位牧师,一位在职的牧师和前任牧师。这些小聚点中都有各自的负责人,有“长老、执事、领拜长、传道员、诗班班长”等人,这些人各自承担不同的责任,据前任牧师李xx讲o:“牧师是牧养、管理教会的;长老是管理圣寺工作,嫁娶婚丧时没有牧师主持时,长老也可以主持;执事主要是管理聚点家务和炊事;领拜长是负责开关聚点的大门、打扫卫生和维持秩序的;宣道员是传道、看书和学习的,人家缺乏什么就应讲什么;诗班班长要会乐谱,能够带领诗班,负责诗班。”

为了更进一步地了解该村落基督教信仰及其活动,笔者6次参与活动p,发现每一次的聚会中都有相同的环节是不可或缺的,如进入教堂坐下并祈祷→集体唱诗(坐着唱两首)→集体起立站着唱诗(一首,唱完后迅速回到座位)→第一次祷告(由一个人诵读祷词,其余人有的跪着、有的双手扶着前边的椅子靠背、有的半蹲或半坐并把头紧贴着双臂,待祷词念完后,其余人和诵念者齐声念“阿门”)→唱诗班献诗(一般有15人左右,男女信众都有,年龄约在15~50岁之间,由诗班班长带领一起献诗,其余信众默坐聆听)→讲道(一般由长老或者传道员就相关《圣经》经文的讲解)→祷告(讲道完后,长老带领大家一起念祷文)→献诗(长老走下宣讲台,诗班随即上前在诗班班长的带领下献诗)→集体唱诗(坐着唱诗一首)→忏悔(有一个人诵念忏悔词,其余人如开始时的祷告一般,整个小教堂寂静无声,间或有啜泣声)→结束。整个过程持续约两个半小时,期间有优美的唱诗歌声,有抑扬顿挫的讲道声,也有忏悔时的啜泣声。

每周周三、周五和安息日的活动流程与之相似,只是周日那天的祷告时间长,一般都会持续4小时左右。不同的是,在小鹧鸪村落,每周周三和周五晚,唱圣歌时有两首是用彝语唱的,前来参加礼拜的人一起用彝语唱,前来参加礼拜的90岁左右的老人无论男女都可以对着唱本(彝文版的唱诗本)唱圣歌,汉族也可以用彝语,后来的调查中笔者得知,该村落的汉族大都会说彝语,一位汉族村民q告知笔者“我们这个村子里的汉族,大家都多少会说一些彝语,因为身边都是彝族兄弟,大家都是兄弟,因而也会说一点彝语。平时做礼拜时,大家唱诗都一起唱,我们慢慢也就跟着唱会了。”除了用彝语唱两首圣歌外,还会用汉语唱一至两首。这里所用的圣歌唱本也是彝文版的,但里面兼有些许的传教士新创文字,因而在这一区域内,彝族基督教信徒可以看懂些许苗文版的圣歌唱本,苗族也可以看懂些许彝文版的圣歌唱本r。

在大木城村,圣歌都是用苗语来唱的,不用汉语,因为村子里大家都是苗族,因而使用苗语也不会出现听不懂或者不能理解的情况。在这个村落里,不仅圣歌唱本是用苗文写成的,而且还有苗文版的《圣经》,笔者也曾翻看过,文字是类似于拉丁文的拼音文字。据村民s介绍,“之前我们苗族是有文字的,以前逃难时文字搞丢了,现在的文字是当年的传教士们为我们创的,村中许多老人都认识,我们也是在教堂中学会的。”可见教堂不只是信仰及其活动的场所,某种程度也具备学校的功能。在两次的活动中,笔者发现都有小孩子前来参加,怀抱着婴儿的母亲也参加活动,因而这种熏陶是从幼年开始的,在牙牙学语时,接触到的是本民族的话语,在有认知能力后,在教堂中也可以学习文字,从而既保持了传统文化,又传承了基督教信仰。如周围的彝族和汉族的信徒们都称赞苗族圣歌唱的好,“他们诗献的好,是我们中最好的,因为他们(苗族)信的好,信的虔诚,学习时间长”t。

而在大河边教堂中,周三、周五晚的活动,唱圣歌时一般用汉语唱,很少或几乎不用彝语或苗语,因为信众大多是汉族,除非是单个民族独自献唱。在有多个族群参加的安息日,唱诗通用汉语,也成了不成文的“规定”。在此环节里,汉语作为共同的语言,其超越了民族,超越了往日的边界,但是苗族妇女们无论到哪里(家中除外),都会穿着自己的民族服装,“因为我们是苗族,我们和彝族、汉族不一样”u,除了衣着外,苗族妇女一般都把头发盘在头顶并用黑色或者浅色的类似纱罩的东西罩起来,“这是我们苗族的习俗,我们苗族妇女从小就不剪头发,小时候可以扎发辫,到了结婚后就把头发盘起来,整成那样。”v这种对“自我”和“他者”的认识是很清晰、很明确的,但在同一个教堂中,人们会不约而同的成为一体,因而在基督教活动中,类似的仪式活动首先是超地域的,因为有来自不同村落的信众;其次是超民族的,因为有不同的民族聚集在一起,一起礼拜,一起献诗;第三,宗教仪式活动也是超国家的,外来的基督教不但被不同的民族接受,而且这些接受者都用实际行动来实践这一切。

此外,不得不介绍一下笔者有幸参加该地区也就是整个团街镇40多个基督教教堂(聚点)一起举行的“圣乐崇拜”活动。

据该地基督教信徒和牧师介绍w,该区域内,共有基督教堂(小聚点)40处之多,分为上下两个片区,每年都会根据具体时间上下片区齐聚一堂,来举行“圣乐崇拜”活动,该活动主要以信徒们献诗为主,也就是在这一天,来自不同聚点的唱诗班会根据情况来唱两至三首“圣歌”。2016年“圣乐崇拜”活动举行的日子正是在7月17日(农历六月十四),也就是笔者到达该地的第四天。

2016年7月17日(星期日)清晨6:30左右,睡梦中被唱诗声惊醒,所住房子旁边的教堂中歌声已经响起许久。前往时,里面已有40个左右的信徒,因为是圣乐崇拜活动举行的日子,因而小聚点活动进行得比较早,唱诗班的信徒们也要早早地前往团街镇中心教堂去“献诗”。为了更好地了解这一活动,笔者一行便早早前往,去观察整个活动的过程。

依据当日活动的进展,“圣乐崇拜”活动大致有以下环节,即所有前来参加的信徒齐聚教堂→集体祷告→共诉使徒信经x→前任牧师讲话y→全体唱诗→祷告→各诗班按照安排好的顺序依次献歌(2首)→团街镇中心教堂教务组组长讲话→全体起立献诗→集体祷告→散会。在整个过程中,每项活动都进行得井然有序。据牧师介绍,前来献诗的诗班人员约600左右,加上来参加的其他信徒,人数约1 000左右。与在小聚点献诗不同的是,在“圣乐崇拜”的当天,献诗所用的语言除了苗族诗班的一首苗语外,其余都是用汉语来唱的。或许是因为前来参加者来自不同的聚点,来自不同的民族,而在这一环节中,与其他少数民族语言,如彝语、苗语等,汉语成了大家通用的语言。而基督教这一信仰作为一个纽带,团结了不同的群体,使得各个单一的群体成了超族群、超地域的联合体。在这一天里,大家无论是哪个民族,都沐浴在“圣乐”里,用心表达对耶稣基督的爱。而外在的表征上,苗族妇女表现得最为突出,她们的服饰是她们最好的代言,与女性相比,男性的着装似乎更趋于同一。服饰在此境况中,也成为一种族别的象征,但并不妨碍活动乃至信徒间的团结。

在十多天的观察和参与中,笔者不仅亲历而且从与众多信徒的交谈中试图对该区域的基督教信仰进行纵向的梳理,但从所得的资料中很难确知该区域内基督教信仰的具体脉络。牧师们会提及澳籍传教士张尔昌z和撒营盘西南神学院,苗族的信众会提及伯格理☒和贵州的石门坎,但具体的历史脉络很多人都是模糊的。当然每个信徒的信仰经历或多或少都会有不同,有的说“那时候家里穷,信基督教还是有点好处的,能得到点好处”=,有的是因为父母信教、丈夫信教或者妻子信教也就跟着信,“我爸妈他们都信,后边自己也就跟着信了,小时候一直跟着去教堂玩”☒,“我老婆先信教的,我是后边跟着她才信教的,都快20年了”☒。也有的是因为自身感受到一些“灵异”事件而信教,在田野中一位68岁左右的A☒告知笔者,“我当时得了很重的病,医生都说治不好了,我活不了几天了,一天晚上我梦见一个穿白衣服的人一直对着我笑,第二天我就跟着其他人一起去教堂,我就信教了。病也就好啦,后来我还生了一个女儿,大女儿比小女儿大20岁啦。”

因为信教时间的长短以及信徒自身认知的不同,因而每个人对于信仰是否虔诚都有一套评判标准。在交流中,有的告知笔者,自己信得不好,别人信得好,因为自己有时候忙,礼拜赶得不好,有时候从地里回来,人家都去礼拜了,自己没有去而是在家里做饭吃☒;有的说人家比自己信的时间长,所以信得虔诚☒;有的则认为,自己会过彝族年,所以信得不好,信得不虔诚☒。所以不可能也不能用同一标准来加以界定,信徒们有自己对所信宗教的认知,局外人的评判在脱离具体境遇的情况下是有失偏颇的。

在该区域中,除了大量的基督教徒外,也存在佛教徒和无宗教信仰者,因而彼此之间的看法也是不一样的。就在笔者田野接近尾声时,小鹧鸪自然村和大河边自然村都有人相继去世,而在去世的三个人中,一个是旧患疾病的孩童☒,父母是信基督的,其他两个☒都不信教。因为信仰缘故,因而葬礼也不相同。父母信仰基督教的这边,在孩子去世第二天中午,逝者入葬,葬礼由小鹧鸪村的长老主持,唱诗班人员前往坟墓前唱诗,葬礼简单而迅速。而大河边的葬礼一直在我们走之前都没有进行完,唢呐声、鞭炮声断断续续。从访谈中,笔者得知,信仰基督教的对不信或信佛的人是有看法的,一群信基督的前来参加礼拜的妇女们☒对这三件丧事是这样说的,“他们都是不信主的人,我们信主,他们和我们不一样,他们不赶礼拜,不认识主”。虽然这只是简短的评论,或许并不能说明什么,但在这短短的话语中,显而易见的是,她们有“自我”和“他者”的认知,哪些人属于“自我”,哪些人是“他者”是明确的。而这些在该区域中并不是以“民族”而定的,显然宗教占主导,信主与否就是这两者之间的边界。尽管如此,但这种边界笔者认为是不固定的,会随着时间、利益的变化而改变。因为有些信众可能会随着时间的推移或自身的遭遇而成为不信者,反之亦然。而这样的变化,都会引起对“自我”与“他者”的不同界定,而作为固定的“民族”身份,显然是不可改变的。

基督教作为该区域内也就是笔者所调查的三个自然村落中的主体信仰,其对信徒的约束和规范,某种程度上解构了一些群体的原有文化,但是也重新塑造了一些新的实体,在此过程中,一些人被内化,另一些则被外化,自我与他者在信仰的层面上存在,而在现实生活中,或许并不存在张力。同一家庭中,既可以有不信者,也可以有佛教徒和无宗教信仰者,而在日常生活中,大家都是作为家庭成员在处事,只是在特定的情境中才会有些许差别。

(二)佛教信仰

在所调查的三个村落中,除了基督教信仰外,还存在佛教信仰。依据团街镇民宗局所提供的资料☒,整个团街镇有皈依证的佛教徒有10人左右,其他的信徒不得而知。

在距小鹧鸪村约30分钟左右行程的地方有一座佛教寺院,名为“仙山寺”,据寺内碑文记载。该寺修建于大清年间,具体不详。碑文记载☒“寺院位于茂山、团结两乡交界掌鸠河中岸,抬头可见风景幽都,山清水秀,引人入胜,雄伟壮丽。三幢寺院早有碑文记载,寺建于大清年间,又在民国时期,以董氏为主完善修理,更加壮观威武。可叹的是十年动乱,风云突变于1952年又被毁成一片废墟。柱梁无根,瓦匹无片。但信善祭祀的人川流不息,香火不断,前往瞻观这悠久的名胜古迹。如今宗教民族政策英明,人心所向,故于1999年辛已岁季秋动工。前殿于2003年甲申岁次五月初一日动工,中后两殿于2004年已酉二月十九日初竣工。总体寺院累计投工数千,总投资18万人民币。”

寺院内现有大雄宝殿、弥勒殿、灵官殿、观音殿和龙王殿(笔者田野完成时,龙王殿正在开光中)。

寺院中的大雄宝殿中所供神灵从左到右依次为文财神、武财神、地藏菩萨、阿南尊者、南无阿弥佗佛、释迦牟尼佛、药师佛、迦叶尊者、玉皇大帝、降龙罗汉和判官;在弥勒佛殿中,从左到右依次供着女娲娘娘、王母娘娘、王灵官、灵宝天尊、弥勒佛、如来佛、五岳地灵母、地母金鸡煞鱼、鸡脚神和审判;灵官殿中正中间从左至右供着火灵官、水灵官、地灵官和天灵官,左右两侧供着他们的童子,在询问中,管理寺院乃至前来上香的人,都未能说出这些童子的具体身份;而在观音殿中,观音殿被分成左、中、右三大部分,左边小隔间中供奉着九个罗汉,中间隔间是观音菩萨及其善财童子和龙女,以及文殊菩萨和普贤菩萨,在右边的小隔间中则供着另外九个罗汉;在龙王殿中,除了供奉龙王外,还有其他两尊塑像,左右墙壁上还有四个童子画像。整个寺院的布局大致如此,不同的是,每个佛殿内所供奉的佛像却是多元的,有的在佛教体系之内,有的则在体系之外,而或是民间信仰的集合。

管理寺院的人告知笔者,每月初一、十五有人会来上香,此外六月十九也会有人来,大年初二有上万人前来参与。在田野时段中,恰逢十五和六月十九,但在这两次,前来上香的不到10人。笔者最后一次前往该寺院是在该寺院为龙王殿开光做准备的第一天,那天从外地请来7人做法事,为开光做准备,请来的7人中,有6女1男,年龄均在65岁以上。开光前的仪式是繁杂的,所需的物件法器(木鱼、引磬、钵、烛台、钹、金鼓、铜铃、钢镲,当然佛经是必不可少的)☒、每一阶段的念词乃至每一个动作,都极其复杂,寺院管理人员告知笔者,这场法事要持续3天,3天后(也就是农历六月二十四)才正式开光。

在多次的前往该寺院和多次的访谈中,笔者觉察到该寺院信徒乃至香火的衰落,这也侧面反映出为什么会在该区域内每个自然村落中都有一座基督教小教堂存在,而且这种态势呈上升趋势。几位轮流管理寺院的人员,在交谈中还说大雄宝殿中的佛“不好看”,乃至让笔者给他们拍照时,他们也不愿意和不好看的佛像拍照☒。

这几位管理人员信佛信了几十年,平均年龄均在65岁以上,他们没有赶礼拜,在询问对基督教信众的看法时,他们不约而同地说道,“他们信他们的,我们信我们的,我们信的也没有什么不好,大家都一样。”☒前来上香和还愿的人也有,但都行色匆匆,大多是第一次来,因为寺院中没有僧人和做法事的专职人员,因而前来做法事的人,大都会从附近的地区请人过来主持。寺院管理者说,每年大年初二时,这边会来上万人,因为寺门前会有小商贩摆摊,寺院也会安排唱戏,所以在那个时候即使是信仰基督教的,也会来凑热闹、买东西。事实是否如管理人员所说的那样,不得而知,但依据寺内的功德碑来看,来此捐献功德的不只是佛教徒或汉族,附近的苗族、彝族、哈尼族、景颇族都有,而且从区域来看,也是不拘于某一处的。宗教是超民族、超区域、超体系的。

(三)其他

在笔者所调查的三个村落中,除了基督教信仰明显外,佛教徒和不信教者是很难区分的,这也就印证了基督教徒为什么认为不信基督的就是“他们”,而对自我群体的认知是在基督教而非族群观念下。所以在除基督教信仰者外,或许佛教徒也是一个民间信仰体系中的个人,也许民间信仰体系中的个人也是一个佛教徒,现实的功利性迫使单一个体或群体向多个体系靠拢,也许在某个不经意的“益处”,佛教徒也会变成基督教徒,反之亦然。

总之,在这三个自然村落中,信仰体系是各有特色的,苗族村落(大木城)的基督教单一信仰(在现代化的背景下,也许其并不是绝对的),彝族村落(小鹧鸪)的以基督教为主体的多重体系以及汉族村落(大河边)的信仰体系,这种信仰体系的背后的深层次文化底蕴和历史沿革,或许是形成目前现状的主要原因。与其他少数民族相比,汉族长时间受儒家文化的熏陶,使得其对待外来文化时,具有相对较强的抗性和融性,即使面对同样的重大冲击,也可以在其自身抗力之下,稳定过度。某种程度上而言,这或许是其他民族所缺失的,这也就或多或少的造成面对同一外来事物时,形成了不同的现状和格局。

注释:

① 数据来源于禄劝彝族苗族自治县人民政府公众信息服务网,对全县的基本情况进行了说明。

② 此报告是云南民族大学第三届研究生“暑期学校”为期十五天的田野调查成果。

③ 团街镇政务信息网,对团街镇的主要产业进行了统计。

④ 该表中信息根据田野调查中团街镇政府有关部门、运昌村委会、团街镇民宗办和各自然村组长所提供数据而制,时间截止为2016年7月26日。因调查期间,该地正在进行详细的统计,至调查结束7月27日时,仍在统计,因而没有各个自然村的详细境况的统计结果,所以本次所制表中部分资料在田野中未能准确获取。

⑤ 调查中,村落当地人对本村教堂的称呼。

⑥ 距小鹧鸪自然村约30分钟行程外的一座佛教寺庙。

⑦ 整个团街镇有佛教皈依证的有15人,没有皈依证的暂无法统计,因而没有详细的统计数据作为支撑。团街镇民宗办也没有给出详细信息。

⑧ 2016年7月15日捡菌子途中与村民的对话中得知。

⑨ 2016年7月26日访谈于大木城村教堂前,访谈对象:杨xx,男,40岁,苗族,基督教徒。并结合运昌村委会主任李xx提供的资料。

⑩ 2016年访谈于大木城村教堂前,访谈对象:杨xx,男,40岁,苗族,基督教徒。

☒ 2016年7月22日,在大河边基督教堂院子中与前来礼拜的信众谈话中所得。

☒ 大河边基督教堂外一块简介碑所示。

☒ 2016年7月18日访谈于大河边小卖部,访谈对象:小卖部老板,女,35岁,汉族,无宗教信仰。

☒ 所调查的村落中,长老属于神职人员之一,此外还有执事、领拜长、传道员、诗班班长等。

☒ 2016年7月20日下午13:30左右,访谈于李xx家中,随同有杨xx老师、牛xx和王xx同学。

☒ 2016年7月13日至7月27日间经过反复观察和询问所得。

☒ 2016年7月19日,访谈于小鹧鸪村村民家中。

☒ 笔者在调查中,与众多访谈对象的谈话中所得。

☒ 2016年访谈于大木城村教堂前,访谈对象:杨xx,男,40岁,苗族,基督教徒。

☒ 2016年7月17日“圣乐崇拜”举行之日,访谈于团街镇基督教中心教堂门口,访谈对象:李xx,40岁,彝族,基督教徒,前来参加圣乐崇拜。如此说的不止此人,因为其所说很具代表性,因而笔者将其呈现。

☒ 2016年7月17日,访谈于团街镇,访谈对象:Axx,女,30岁左右,苗族,基督教徒,居于卓干村。

☒ 2016年7月17日,访谈于团街镇基督教中心教堂门口,男,38岁,苗族,基督教徒。

☒ 2016年7月17日,访谈于团街镇基督教中心教堂门口,访问9个基督教徒所得。

☒ 信徒们对自己信仰的表白,即“全能之圣父,创造天地之主。我信其独生之圣子,我主耶稣基督;我信耶稣为受圣灵感动之童贞女马利亚所生;我信耶稣在本丢彼拉多手下遇难,被钉十字架,死而埋葬;我信其降至阴间,第三日从死复活;我信其升天,坐于全能之天主父之右;我信其日后必自彼处降临,审判生人死人。我信圣灵;我信圣而公之教会,我信诸圣相通功;我信赦罪之恩;我信身死后必复活;我信永生。阿门。”

☒ 因为现任牧师是该活动的主持者。

☒ 张尔昌(Gladstone Porteous)(1874-1944),英籍澳大利亚传教士,1904年10月到中国传教,先在广州,后到云南禄劝撒老坞创办黑彝族教会。

☒ 伯格理(Samuel Pollard,1864-1915),英国来华传教士,创制苗文并极大地影响了苗族的历史发展。

☒ 2016年7月19日,张xx,女,彝族,70岁,访谈于张xx家中。

☒ 2016年7月20日,赵xx,女,彝族,38岁,访谈于赵xx家中。

☒ 2016年7月19日,周xx,男,汉族(入赘彝族),65岁,访谈于周xx家中。

☒ 2016年7月21日,Axx,女,汉族,68岁,访谈于大河边教堂前边道路岔口。

☒ 2016年7月19日,周xx之妻,女,彝族,63岁,访谈于周xx家中。

☒ 2016年7月22日,Bxx,男,彝族,75岁,访谈于小鹧鸪基督教堂。

☒ 2016年7月25日,赵xx,女,彝族,38岁,访谈于赵xx家中。

☒ 逝世于2016年7月21日,小鹧鸪自然村,男,15岁,自幼患病,彝族。

☒ 逝世于2016年7月21日,大河边自然村,两人中一男一女,汉族,年龄均在65岁左右。

☒ 2016年7月22日,大河边基督教堂门口,6个年龄均在65岁以上的汉族基督教信众。

☒ 2016年7月22日,团街镇民族事务办事处,唐xx,男,汉族,50岁左右,负责人。

☒ 2016年7月23日,仙山寺寺院内抄。

☒ 2016年7月24日笔者在仙山寺所见。

☒ 2016年7月22日在仙山寺所见所闻。

(责任编辑 娄自昌)

An Investigation Report on the Religious Beliefs of Three Natural Villages in Luquan Town Yunnan Province

MA Binbin

(Institute of Yunnan Ethnic Studies, Yunnan Minzu University, Kunming 650500, China)

There are three ethnic groups of the Yi, Han and Miao Nation in the three small villages of the Xiao Zhegu, the Da Hebian and the Da Mucheng in the town of Luquan Yizu and Miaozu Autonomous County, Kunming, Yunnan Province. In these three natural villages, the belief system is The Christian monasticism of the Miao village (the Da Mucheng), the Christian system as the main body of the Yi village (Xiao Zhegu), and the belief system of the Han village (Da Hebian), behind the belief system Deep cultural heritage and historical evolution, may be the main reason for the formation of the current status. Compared with other ethnic minorities,the Han nationality has long been influenced by the Confucian culture to treat foreign culture, with relatively strong resistance and financial integration, even in the face of the same major impact, they can get by on their own resistance. To some extent, these are what other ethnic minorities lack, which caused the formation of a different status and pattern facing the same foreign things.

Christianity; Buddhism; the foreign; faith system

B92

A

1674 - 9200(2017)05 - 0057 - 07

2017 - 04 - 24

马斌斌,男,回族,甘肃天水人,云南民族大学云南省民族研究所2015级人类学专业硕士研究生,主要从事社会文化人类学研究。