宋朝平蜀后消弭孟氏政权影响措施刍议

(西北大学 历史学院,西安 710069)

宋朝平蜀后消弭孟氏政权影响措施刍议

吴 红 兵

(西北大学 历史学院,西安 710069)

宋朝平定蜀地后,在四川地区采取了多项消除孟氏政权影响的举措,如将孟氏君臣迁出蜀地、全盘收编后蜀军队、长期限制川官来源、实施多项减负政策等,并在依托现有教育条件和尊重当地风俗的前提下,颁布律令对四川地区陋习旧俗进行革新,重点突出以律法主导教化事宜。这些举措的实施,符合四川地区历史发展的特点,消弭了后蜀统治者对当地民众的影响,为宋朝对四川地区的控制由形式走向内在奠定了基础。

宋朝平蜀;治川举措;四川;巴蜀

乾德二年(964),宋朝擒获后蜀枢密院大程官孙遇等三人,得知了孟昶欲与北汉主刘钧结盟抗宋[1]8747。为防止其意图实现,宋廷于该年十一月二日命王全斌等人兵发后蜀。至乾德三年(965)正月初七,孟昶上表称降,前后共计66日,宋得其州46、县240①、户534,029[2]146。宋朝平定蜀地后的首要任务,就是要尽快消除孟氏政权在蜀地的影响,以加强对蜀地的控制。

有关宋初四川治理的研究早已进入学者们的视野②,从现有研究成果来看,学者们主要聚焦于宋初治理四川地区的历史状况以及因治理不当产生的问题,未曾对宋初治川各项政策进行全面分析,也不曾横向比较宋廷在各平定地区实施政策的差异性。本文将着重依据四川地区历史特点和宋平蜀后面临的特殊局面,以消除后蜀君臣影响和加强地方控制为突破点,同时与宋廷在南汉、南唐和北汉等武力平定地区所实施的政策进行比较,以继续推进对宋朝治理四川问题的研究。

一 强制迁出后蜀君臣,收编后蜀军队

宋朝灭蜀后,于乾德三年(965)二月,诏令“伪蜀文武官并遣赴阙,赐装钱有差”[2]149。三月,孟昶及其官属皆“挈族归朝,由峡江而下”[2]150。四月,宋廷遣中使在江陵为蜀臣提供鞍马、车乘[3]22。五月,“(孟)昶与弟仁贽、子玄喆玄珏、宰相李昊等三十三人素服待罪明德门外,诏释罪,赐昶等袭衣、冠带”[2]153。随后,孟昶与其族人被安置在朝廷曾命八作司建造于右掖门街、南临汴水的府邸中,同时也为后蜀官员营造了居所[4]267[2]135。将蜀主孟昶等人安置在京师加以控制的举措,既体现了宋朝前所未有的宽容气度,也缓解了与新征服地区旧势力的矛盾[5]93。此举深受宋人推崇。范祖禹曾言:“我太祖、太宗削平四方僣伪之国,系累其主,致之阙下。虽无道如刘鋹,拒命如(刘)继元,穷天下之力而后取之,不诛一人,皆死牖下,自三代以来未之有也,此所以祈天永命者欤!”[6]5为安抚后蜀君臣,宋廷对孟昶等人进行了授官和封爵。史载,乾德三年六月,朝廷下令以孟昶为开府仪同三司、检校太师、兼中书令、秦国公,长子玄喆为泰宁节度使,次子玄珏为左千牛卫上将军,孟昶弟仁贽为右神武统军,仁裕为右监门卫上将军,仁操为左监门卫上将军,李昊为工部尚书,欧阳炯为右散骑常侍,伊审徵为静难节度使[2]154-155。宋朝随后也对武力平定的南汉、南唐、北汉的君臣进行了相应授封。如开宝四年(971),“以刘鋹为右千牛卫大将军,员外置,封恩赦侯”[2]267,后改为左监门卫上将军,封彭城郡公,去恩赦侯之号[2]355;开宝九年(976),“以李煜为右千牛卫上将军,封违命侯。其子弟皆授诸卫大将军,宗属皆授诸卫将军”[2]362;太平兴国四年(979),“以刘继元为右卫上将军、彭城郡公,继元所署司空、平章事李恽为殿中监,左仆射致仕马峰为少府监,马军都指挥使郭万超为磁州团练使,客省使李勋为右卫将军,余悉授官有差”[2]453。从宋廷对各个割据政权国主所赐爵位等级以及给伪署大臣所授官位品级来看,后蜀君臣的待遇要明显高于其他政权,这也从某种程度反映了宋朝对迁至京师的孟氏君臣安抚力度之大。

除了孟昶族人和后蜀重臣安置在开封之外,多数官员及其家属也被强制迁出蜀地。乾德四年(966)正月,朝廷派遣供奉官都知曹守琪等人,“分诣江陵、凤翔,赐伪蜀群臣家属钱帛,疾病者给以医药”[2]165;七月,又下诏:“自京至成都沿路州县,有伪蜀职官将吏及其亲属疾病者,所在给医药,赐以钱帛。”[2]173相较而言,宋朝对其他武力平定政权的伪署官员多采取任其留任的处理方式。如开宝四年二月,“赦广南管内州县常赦所不原者。伪署官并仍旧”[2]261;开宝八年(975)十二月,“赦江南管内州县常赦所不原者,伪署文武官吏见厘务者,并仍其旧”[2]354;太平兴国四年五月,“赦河东管内,常赦所不原者并释之。诸州县伪署职官等,并令仍旧”[2]452。直到宋太宗淳化四年(993),朝廷才下诏允许禁锢于诸州的伪蜀官员等回归故里:“西川、江南、两浙、荆湖、广南、泉、福等路伪命军校及官吏配隶诸州禁锢者,所在以闻,并给牒许归故郡。”[1]8446当然,其中也有部分后蜀官员为宋朝所用。如平定西川后,“得伪枢密院大程官二十人,以给中书,因仍其名”[1]3044。又如乾德四年,“诏:‘应荆湖、西蜀伪命官见为知州者,令逐处通判或判官、录事参军,凡本州公事并同签议,方得施行。’时以伪官初录用,虑未悉事,故有是命焉”[1]4265。可见,此时宋廷已将部分后蜀降臣外放为知州,只是其权力受到严格限制。

此外,宋廷对后蜀军队的收编也较他处彻底。蜀主孟昶纳土归降之时,后蜀军队仍有约7万人[7]3。宋廷下诏:“发蜀兵赴阙,并优给装钱,王全斌等擅减其数,仍纵部曲侵挠之,蜀兵愤怨思乱”,后来叛兵推举原蜀将全师雄为统帅,聚众10余万,号“兴国军”,全师雄自称兴蜀大王[2]150-151。当时成都仍有约2.7万名蜀兵被囚禁于城南教场,王全斌担心这批蜀军会响应全师雄的反叛,故于乾德三年四月命部下“从置夹城中,将尽杀之”[2]152。全师雄叛乱镇压以后,宋朝继续对后蜀降军进行收编。如乾德三年八月,宋廷“令天下长吏择本道兵骁勇者,籍其名送都下,以补禁旅之阙”[2]156,随之“诏伪蜀将士妻子并发赴阙,官给舟乘,县次续食,有父母者别给钱五千”[2]156。降宋蜀军中的精锐基本上都编入了禁军。如在乾德三年三月,宋廷以蜀降卒为奉义军、怀德军、怀爱军[2]150,对原来孟昶的亲兵则选拔资质优异者招入诸班殿直,“择伪蜀亲兵习弓马者百余辈,为川班内殿直,廪赐优给与御马直等”[2]274。《宋史·兵志一》详细记载了宋朝收编蜀军后所立禁军的名称、收编时间和军队数量[3]4594-4596,4599。

与后蜀军队强制收编相比,宋廷对其他地区降兵采取了较为温和的处理方式,甚至允许部分士兵脱离军籍。乾德元年(960),朝廷“诏荆南兵愿归农者听,官为葺舍,给赐耕牛、种食;愿留者分隶复、郢州为剩员”[2]95;开宝四年,“诏岭南诸州刘鋹日烦苛赋敛并除之,平民为兵者释其籍”[2]272;开宝八年,江南管内州县“诸色人及僧道被驱率为兵者,给牒听自便”[2]354。太平兴国六年(981),赞善大夫韦务升和殿头高品王文寿的上书提到:“李氏取民税钱三千以上及丁口多者,抽点义师,户一人,黥面为字,令自备器甲输官库,出军即给之。有马军,每军出,人支口粮日二升。自收复之后,皆放归农。”[2]508

二 严格限制川官来源

宋平定巴蜀地区后,由朝廷直接派遣官员治理此处,并规定:“文武官任川、峡职事者,不得以族行,元从及仆使以自随者,具姓名报枢密院给券。”[2]149对于数量较多的县级官员,则从内地抽调。如乾德三年十月,朝廷下令:“吏部流内铨以见任京西南州县官满一周年者,移注西川南北边,归降人及年七十以上者,勿复移注。”[2]159州级长贰以上的官员则严禁蜀人担任。如太平兴国七年(982),朝廷下诏御史台,统计当时在任官员的乡贯、历职、年纪等内容,特别强调:“内有西蜀、岭表、荆湖、江、浙之人,不得为本道知州、通判、转运使及诸事任。”[2]531随着宋朝统治趋于稳定,官员选任的地域回避制度才逐渐放宽。天禧五年(1021),审官院建议:“朝官系荆湖、江浙人者,望比类福建、淮南人,许归本路守官”,朝廷准之[1]3304。与荆湖、江浙、福建、淮南籍的官员相比,四川籍的官员在宋朝前期始终严格执行建国初制定的官员地域回避制度,直到宋仁宗天圣八年(1030)集贤校理彭乘“以亲在蜀,恳求便官”,朝廷方“诏乘知普州”,“蜀人得乡郡,自乘始”[2]2536。

宋神宗熙宁三年(1070),宋廷重定八路差官之法,“许中州及土著在选者随意就差,名曰‘指射’,行之不废”[3]3721,四川地区部分州县级官员差遣权限才开始放宽,但同时也指出:“蜀中,则必以内地人参错其间,若州若县,各有员数”[1]3250。为了防范蜀人久任当地长官而产生弊政,元丰三年(1080),朝廷下诏:“应川峡人连任西路知州者,不得过三任。”[1]4273为了限制川峡人选择在当地任官,绍圣四年(1097),宋廷规定:“应川峡人任本路差遣者,酬奖减半。”[3]3839即便因“东西两川并利州路州县久阙正官甚多,盖为内地人入川,远涉数千里,少有愿就”[1]5810的情况,朝廷被迫允许川人治蜀,却也不希望过多川人担任州县级官员。而对于大州和路级长官,自宋初以来就禁止蜀人担任。如崇宁二年(1103),中书省在上书中论及四川因其地远而军防不修,希望利州和夔州二路依成都府例各置钤辖时,仍然认为:“四川监司、钤辖、大州守臣不差蜀人,所辖兵马东军与土人参用,如旧法。”[1]4275

由于派遣至川地的官员是宋廷与这一地区联系的重要纽带,官员执政廉明与否,直接影响着当地的稳定以及民众对宋朝的归属感和认同感。为了确保川峡地区官员执政为民理念的顺利贯彻,宋廷十分强调蜀地官员依法执政。虽然宋朝“自削平川、峡,即颁刑统、编敕于管内诸州,具载建隆三年(962)三月丁卯诏书及结状条样”,但是川峡地区“州吏弛怠,靡或遵守,所决重罪,只作军状,至季末来上。状内但言为某事处斩或徒、流讫,皆不录罪款及夫所用之条,其犯者亦不分首从,非恶逆以上而用斩刑”,可见在蜀地平定初期,当地官员在处罚罪犯时并未严格按照朝廷颁布的律令,这种情况主要出于“盖兵兴以来,因寇盗之未静,率从权制,以警无良”的考虑。然而,此种现状持续时间很短。乾德五年(967)四月,有司上言:“今既谥宁,岂可弗革?望严敕川、峡诸州,遵奉公宪,敢弗从者,令有司纠举。”朝廷采纳了该司建议[2]193。自此,蜀地官员执法紊乱的情况得到遏制,从而缓解了官民矛盾,维护了宋初川蜀地区的社会稳定。

考虑到四川地区实际情况,宋廷对该地民众某些罪行处罚较他处相对宽松,以体现其仁治天下的理念。以盐法为例,太平兴国二年(977),朝廷诏令全国:“自今禁法州府捉获贩私盐人,不计人数、斤两,依法科决,刺面送赴阙。其蚕盐犯禁,依前诏施行。”[1]6499而在太平兴国五年(980),西川转运使聂詠言:“蜀民不知盐禁,或买三二两至五七斤,酌情止为供食。自今请十斤以上押送赴阙。”[1]6499随后,宋廷颁布诏令:“西川诸州民,比者但犯盐禁,皆部送京师。自今不满十斤,委所在州府依法区分;十斤以上,并依旧部送赴阙。”[2]477贩卖私盐十斤以上,才将其押送京师,相比于其他地方,处罚力度已大大降低。毕竟在宋初“诸州罪人皆锢送阙下,道路非理而死者十常六七”[2]507,足见诸州押送京师的犯人横死途中的比例之高。

为监督四川地区官员执法的严明性,宋廷不定期派遣官员对其进行督察。如太平兴国九年(984),“遣殿中侍御史李范等八人往两浙、淮南、江南、西川、广南录问刑狱”[1]8511;雍熙二年(985),“遣秘书丞崔维翰等六人分往两浙、荆湖、福建、江南、淮南,逐路按问,小事即决之,大事须证左者促行之,仍廉察官吏勤惰以闻”[1]8511;雍熙四年(987),“遣使按问西川、岭南、江、浙等路刑狱”[3]80。

总的来看,宋朝在将孟氏君臣强制迁出蜀地之后,严格执行官员地域回避制度,长期差遣外籍官员治理蜀地。这些官员作为朝廷政策的落实者和王朝形象的塑造者,是宋廷消除孟氏君臣影响,加强四川地区治理的至关重要一环。然而,由于四川位处“远地”,大多数官员不愿接受此处差遣,甚至导致四川地区一度出现“官荒”现象。尽管朝廷一再告诫当地各级官员须依法执政,也时常委派官员对其巡视,却依然仅有少部分川官政绩卓著,多数官员不仅未能较好地履行职责,反而日益成为四川地区民众与朝廷矛盾激化的因素。宋人张俞在反思淳化年间爆发的王小波、李顺起义原因时曾有一段精辟分析:

通过本文的论述,分析了GPS技术在房产测绘信息系统中的具体应用,随着经济社会的不断发展及科学技术的不断提高,传统的房产测绘方式已经不能满足当前房产企业管理的实际需要。因此,利用GPS技术进行房产测绘工作,并完成对房产测绘信息的系统性管理,是非常有效的一条途径。目前,GPS技术与房产测绘已经有效地融合在一起,相信经过不断地发展及完善,GPS技术的应用与数据库管理水平都将迈向新的高度,我国房产测绘领域也将取得更大的进步。

蜀自伪昶纳土而后,朝廷以为新国,凡百号令抚而有之,郡县之政姑息苟简。三十年间弊寖以大,淳化之际经制烬矣。赋税不均,刑法不明,吏暴于上,民怨于下。武备日废而不知讲,盗贼日发而不知禁,是故野夫攘臂以取州邑,其易如席卷。然则甲午之乱非蜀之罪也,非岁之罪也,乃官政欺懦,而经制坏败之罪也。[8]540

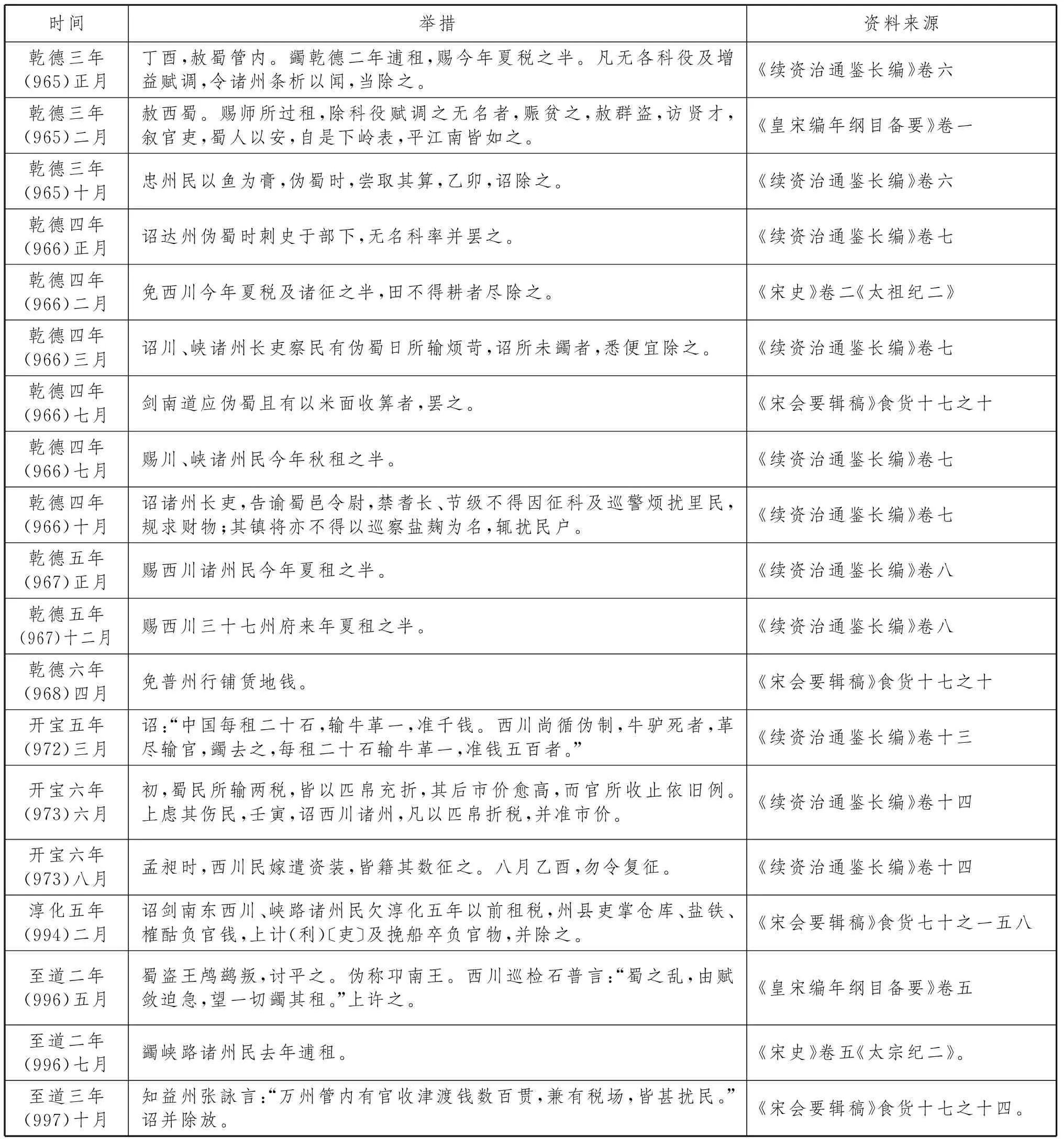

表1.宋初减免蜀地赋税举措一览表

从张俞所述可以看出,宋廷自孟昶纳土归降之后,在蜀地施政的理念是与民休息,各级官吏也能很好地贯彻朝廷下达的政令。后随着时间推移,宋廷委派至此的官吏,主政期间多欺上瞒下,败坏吏治,致使“赋税不均,刑法不明,吏暴于上,民怨于下”的情况出现。为缓和官民矛盾,宋廷调整了治蜀方略,其中最重要的举措就是派遣廉官入蜀[9]122-123。

三 持续减轻川民负担

宋朝“自平伪蜀,每念生灵,无言不务于抚绥,靡事不思于优恤”[1]4566,为此,宋廷依据蜀地社会发展现状和民众生活情况,采取了多项经济减负举措,以安抚当地民众,消除后蜀政权的影响。这些措施中以诏令减免蜀地百姓赋税最具代表性(见表1)。

由表1可知,宋初前两朝减免蜀民赋税次数为:乾德年间12次、开宝年间3次、淳化年间1次、至道年间3次。如此频繁的赋税减免是其他被平定地区无法相比的。从其时间分布来看,宋廷减免川峡地区赋税的时间主要集中在宋太祖平蜀后的十年间,这个时间大致和宋灭孟蜀政权之初将孟氏府库所藏钱帛运往京师所耗费的时间相吻合[10]140。可以说,正是宋廷在孟昶归降后所得财富数量之巨,远超正常情况下从蜀地每年征收的赋税,才为其实施大规模、长期性地减轻蜀地百姓负担的政策提供了条件。从其地域分布来看,所颁减免赋税的诏令,多通行于川峡全境,仅有个别诏令只在某州内施行。从其减免内容来看,主要是夏秋两税。

在减免蜀地百姓赋税的同时,宋廷又颁布了几项相关诏令。一是对赋税征收所用度量衡进行了规范。如乾德三年五月,考虑“伪蜀官仓纳给用斗有二等,受纳斗盛十升,出给斗盛八升七合。诏自今给纳并用十升斗”[2]154。二是告诫各级官吏严格执行朝廷所下诏令。如乾德四年五月下诏:“川、峡诸州,伪蜀政令有烦苛刻削害及民者,累诏禁止蠲除之。吏或不能遵守奉行,未忍悉置于罪。自今其勿复令部曲主掌事务,及于部内贸易,与民争利,违者论如律。”[2]170三是对下层各级官员征缴赋税的行为进行约束。如乾德四年十月,“诏诸州长吏,告谕蜀邑令尉,禁耆长、节级不得因征科及巡警烦扰里民,规求财物;其镇将亦不得以巡察盐麹为名,辄扰民户”[2]180。

此外,为进一步减轻蜀民负担,宋朝又实施了两项举措。首先是相继开放川峡地区茶、酒、盐的禁榷。榷茶方面,苏辙曾言:“五代之际,孟氏窃据蜀土,国用偏狭,始有榷茶之法。及艺祖平蜀之后,放罢一切横敛,茶遂无禁”[11]627-628,但不允许川茶出境[12]10。直到宋神宗熙宁年间,川茶才开始重新征榷[13]305。酒也允许川民自由买卖,不过酒麹制造则由官方控制[2]526。盐禁方面,端拱元年(988)七月,下诏解除川盐禁榷:“西川编户繁庶,民间食盐不足,自今关西、阶、文青白盐,峡路井盐,永康崖盐等,勿复禁,许商旅贸易入川,以济民用。”[1]6500其次是管控蜀地物价。宋平蜀后,对当地物价进行了全面管控,尤其是与百姓生活息息相关的物资的管控。以食盐为例,乾德三年正月,宋廷下诏:“西川城内民户食盐,伪蜀估定每斤百六十足陌,自今减六十文。诸州取逐处价减三分之一。”[1]6497开宝七年(974)七月,诏:“成都府于见卖盐价内,每斤减钱十文足。以西蜀初平,虑民间难得食盐故也。”[1]6498降低官盐价格,本是一项惠民政策,却被不法商贩利用,与官吏勾结,攫取暴利。如太平兴国二年四月,右拾遗郭泌言:“剑南诸州,官粜盐斤为钱七十。豪民黠吏,相与囊橐为奸,贱市于官,贵粜于民,斤为钱或至数百。望稍增旧价为百五十,则豪猾无以规利,而民食贱盐矣。”宋廷采纳其建议[2]402。另外,依前文所述,蜀地虽不榷酒,酒麹却由政府把控,开宝二年(969)九月,“诏西川诸州卖麹价高,可于十分中减放二分”[1]6418,酒价随之降低。

四 继续推行教化革新

教化是历代王朝治理地方、加强统一的必要举措,也是配合政治、经济等刚性政策的有效手段。宋平蜀后,通过大力推行儒家礼法教义,改变蜀地旧俗,在彰显其统治正统性的同时,进一步削弱了后蜀政权的影响力。

早在西汉初期,蜀地教化事业已经兴起。史载,汉景帝时,蜀郡太守文翁“仁爱好教化。见蜀地辟陋,有蛮夷风,文翁欲诱进之”,他除了选拔十余名郡县小吏远去长安学习,还在成都城中修建了学宫,这是中国古代地方首次建立学校,后经汉武帝推行全国[14]7782。自此以后,蜀人都以“知向学”[15]33或“俗尚文学”[16]105而著称于世。蜀学虽盛,蜀地风气却依然存在不当之处。即使文翁为蜀地太守,教民读书和研习法令,却对当地百姓道德教化方面着力甚微,致使蜀民“未能笃信道德,反以好文刺讥,贵慕权势”[17]1645。基于此,宋统治者希望通过恢复并推崇儒家伦理规范来教化民众,尤其是针对蜀民“尤尚鬼俗,有父母疾病,多不省视医药,及亲在,多别籍异财”[3]2230的旧俗,宋廷多次颁布诏令予以制止。

首先,革除巴蜀“尤尚鬼俗”的陋习。淳化元年(990)八月,针对“杀人为牺牲以祀鬼,以钱募人求之,谓之采牲”的巴峡之俗,宋廷“下诏剑南东西川、峡路、荆湖、岭南等处管内州县,戒吏谨捕之,犯者论死。募告者以其家财畀之,吏敢匿而不闻者加其罚”[1]8282-8283,可见对四川地区杀人祭鬼的处罚是极为严厉的。其次,严禁“有父母疾病,多不省视医药”的行为。乾德四年五月,诏令:“如闻西川诸色人移置内地者仍习旧俗,有父母骨肉疾病,多不省视医药。宜令逐处长吏常加觉察,仍下西川管内,并晓谕禁止。”[1]8281再次,严惩“及亲在,多别籍异财”的蜀民。乾德六年六月,诏曰:“厚人伦者莫大于孝慈,正家道者无先于敦睦。况犬马尚能有养,而父子岂可异居?有伤化源,实玷名教。近者西川管内及山南诸州相次上言,百姓祖父母、父母在者,子孙别籍异财,仍不同居。诏到日,仰所在长吏明加告诫,不得更习旧风,如违者并准律处分。”[1]8281诏令虽下,然川峡地区子孙别立门户的风气仍未得到有效改善。次年八月,朝廷加重了对此行为的处罚力度:“令川、陕诸州,察民有父母在而别籍异财者,其罪死。”[2]231这要比《宋刑统》中规定的“诸祖父母、父母在而子孙别籍、异财者,徒三年”[18]165的处罚更重。直到太平兴国八年(983),宋廷才重新规定:“川、峡民祖父母、父母在,别籍异财者,前诏并弃市,自今除之,论如律。”[2]556此外,针对“川峡民父母在,出为赘壻”[3]86的现象,淳化元年(990)九月,崇仪副使郭载言:“臣前任使剑南,见川、峡富人多招赘婿,与所生子齿,富人死,即分其财,故贫人多舍亲而出赘,甚伤风化而益争讼,望禁之。”朝廷采纳了他的建议[2]705。

另外,在改变蜀地旧俗的同时,宋廷重塑了蜀地祠神信仰。蜀地是祠神信仰繁盛之地,据学者统计,四川地区祠神庙有247所,居全国首位。宋初自管辖四川地区伊始,就掌控了祠神祭祀事宜,尤其是在神祠体系中位于主导地位的山川祠神,并认为天地、宗庙、社稷、山川等祠神的地位极为尊崇。国家通过主持庙祀的方式,强化这些神祠的正统性,以此在精神上、形式上压倒和控制其它神祠,使其起到统帅作用[19]234,140。如在古代,江为四渎之首,三代以降,祭江“典祀秩视诸侯,而楚大国,亦以为望,有事必祷祠焉,可谓盛哉”!自唐代开始,成都始建江渎庙,后“历五代之乱,滛昏割裂,神弗受职,庙亦弗治”;开宝六年(973),宋廷诏令重修:“自京师绘图遣工,侈大庙制。杰阁广殿,修廊邃宇,闻于天下。”[20]2118除了重新主导当地山川祠神祭祀事宜,宋朝还对后蜀所封祠神进行了重新册封。如秦孝文王时蜀守李冰修建都江堰以造福川民,深受当地百姓爱戴,为感其恩德,民众特在导江县境内为其建庙立像,“历代以来,蜀人德之,飨祀不绝”[1]1000。后蜀初,李冰被封为大安王,后又改封为应圣灵感王。宋灭蜀后,诏令当地官员增饰其庙。开宝五年(972),宋廷改封李冰为广济王,每岁一祀[2]209。

五 关于宋初对蜀举措之评价

宋初在巴蜀地区实施的各项控制措施,既是依赖于对川峡地区历史传统的准确把握,也是消弭后蜀孟氏统治集团对当地百姓影响的必由之举。

(一)符合蜀地自身特点

由于巴蜀地处西南,远离中原,王朝更迭对其影响较小。史书称蜀地:“世浊则逆,道清斯顺。……遇乱代则闭之而不通,逢兴运则取之如俯拾。”[21]2125“世以为蜀人好乱,殊不知公孙述及刘辟、王建、孟知祥辈率非土人,皆以奸雄乘中国多事,盗据一方耳。”[16]105蜀主孟昶不明白蜀地百姓的意愿,因此当王全斌等人仅统率5万余人的军队,以摧枯拉朽之势攻占后蜀城池时,他却感叹:“吾父子以丰衣美食养士四十年,一旦遇敌,不能为吾东向放一箭,今虽欲闭壁,谁肯效死者!”[2]144

出于对蜀地特点的考虑,宋初在这一地区实施的控制举措以安抚为主,例如减轻百姓负担,尊重当地信仰,沿袭当地教育,在风俗方面也仅对严重有违礼法的行为进行禁止。总的来看,“蜀自伪昶纳土而后,朝廷以为新国,凡百号令抚而有之,郡县之政姑息苟简”[8]540。

(二)有效消除后蜀影响

平蜀后,宋太祖曾对大臣言:“朕顷闻孟昶君臣溺于声乐,炯至宰相,尚习此伎,故为我擒。所以召炯,欲验言者之不诬耳。”[2]157也曾见“孟昶服用奢僭,至于溺器亦装以七宝”,命人将其砸碎,并感慨:“自奉如此,欲无亡,得乎?”[2]171宋太祖两次言语的字里行间,看似透露出孟昶统治蜀地期间贪图享乐,荒废朝政,才为宋所灭,实际上是宋太祖故意说之。事实上,孟昶主政蜀地期间颇有建树[22]60-69。在孟昶归降、抵达开封后,宋太祖曾与其有过一次对话:

太祖平蜀,孟主入御,上曰:“卿在蜀,有人跋扈否?”对曰:“虽有不忠之夫,无因可动。”太祖曰:“何也?”曰:“武臣统兵之外,不亲吏事,其藩镇全用大儒。”[23]335-336

从上述二人对话可知,孟昶在地方治理方面采用军政分离的方式,并选用儒臣为地方长官,可谓极为得当。宋太祖借鉴了后蜀经验:为提高文臣地位和权威,以对武将群体形成制衡机制,采取了任用文官掌管地方的政策[24]5。宋太宗也曾对大臣说过:“朕尝闻孟昶在蜀日,亦躬亲国政。”[2]757

和孟昶相比,其他割据政权的统治者大都贪图享乐,暴敛于民。如荆南节度使高保勖,“性淫恣,日召市倡集府署,择士卒之壮健者使相拻狎,保勖与姬妾帷帘共观笑之。又好营造台榭,极土木之巧,军民咸怨”[2]53;随后的高继冲,“甲兵虽整,而控弦不过三万,年谷虽登,而民困于暴敛”[2]81。南汉主刘鋹,主政广南期间,“旧将多以谗死,宗室剪灭殆尽,掌兵者惟宦者数辈,城壁壕隍,但饰为宫馆池沼,楼舰器甲,辄腐败不治”[2]250。吴越钱氏,“据两浙逾八十年,外厚贡献,内事奢僭,地狭民众,赋敛苛暴,鸡鱼卵菜,织悉收取,斗升之逋,罪至鞭背”[2]428。漳泉的陈洪进,“止以漳、泉二州赡数万众,无名科敛,民亦不堪”[2]543。而孟昶执政后蜀时,却深受蜀地百姓爱戴。正如洪迈看过成都人景焕所著《野人闲话》一书里孟昶颁布的诏令之后所言:“(孟)昶区区爱民之心,在五季诸僭伪之君,为可称也。”[25]220孟昶降宋入朝时,甚至出现了“国人哭送之”的场面。正因如此,乾德三年二月,参知政事吕余庆出守成都之时,宋太祖对其言:“蜀人思孟昶不忘,卿官成都,凡昶所榷税食饮之物,皆宜罢。”吕余庆到达蜀地后,重点放在了消除后蜀弊政方面,使“蜀人始欣然,不复思故主矣”[26]7。

从前文可知,宋廷将后蜀君臣迁出蜀地之后,一方面,“削除蠹弊,禁止贪婪,频降勅文,非不严切”[1]4566,并采取诸如减免蜀民赋税、废除各项杂税、取消茶盐禁榷、平抑蜀地物价等措施,安抚当地百姓;另一方面,为改变“伪蜀之时,州府长吏、(某)〔幕〕职、令、录、判、司、簿、尉诸色官吏等,多是干民图运,枉道诛求,颇致伤残”的弊政,诏令:“起今后应西川管界(暮)〔幕〕职州县官等,所支月俸并与见钱,米麦、衣资仍给本色。如敢复有踰越,当行极断。仍令所在榜壁晓告。”[1]4566-4567同时,乾德四年八月,朝廷下诏:“应西川人户日前有负伪蜀臣僚博放出利钱帛,诏到日并与除放,如或元非出利,及今后别有逋债,不在此限”[27]674,以免除川民因借贷而所欠后蜀臣僚的钱帛,从而有利于宋廷得到蜀人的拥护。

总的来看,宋朝平定蜀地后实施诸项措施时,是以巴蜀地区历史特点为依据,以安抚当地百姓为前提,以消除后蜀统治影响为目的,并以刚性政策落实和以怀柔方式推进。与同时期在其他平定地区实施的举措相比,宋朝对后蜀残存势力清除较为彻底,对民众安抚力度更大,对巴蜀地区控制更严。然而,由于宋廷在治蜀过程中出现了虐待降兵、差官不当等不良情况,导致了以全师雄叛军为代表的兵变和以王小波、李顺为代表的民变事件的发生,使得巴蜀地区从后蜀统治向宋朝政权过渡时出现了一定程度的反弹。后随着宋朝治蜀方略的及时调整,官民矛盾得到了有效缓解,蜀地百姓对宋朝的归属感和认同感以及该地区对宋廷的凝聚力和向心力日趋增强,从而巩固了统一。

注释:

①据李昌宪先生考证,宋平蜀后得州46,得县239。参见:周振鹤主编、李昌宪著《中国行政区划通史·宋西夏卷》,复旦大学出版社2007年版,第124-126页。

②较有代表性的论著有:吴天墀《王小波李顺起义为什么在川西地区发生?》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1979年第3期,第31-43、88页;张邦炜《昏君乎?明君乎?——孟昶形象问题的史源学思考》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2009年第1期,第117-125页;粟品孝《宋朝在四川实施特殊化统治的原因》,《西华大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期,第24-28、52页。此外,粟品孝等诸先生在《成都通史·五代(前后蜀)两宋时期》(四川人民出版社2011年版)一书第85-106页里,除详细介绍了四川地区地理形势、经济条件和战略地位外,还对北宋成都知府的选任及其“便宜从事”做了深入研究。

[1]徐松.宋会要辑稿[M].刘琳,等点校.上海:上海古籍出版社,2014.

[2]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[3]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[4]李攸.宋朝事实[G]//丛书集成初编:第835册.上海:商务印书馆,1939.

[5]陈峰,等.宋代治国理念及其实践研究[M].北京:人民出版社,2015.

[6]范祖禹.唐鉴[G]//中华再造善本丛书:第1册.北京:北京图书馆出版社,2004.

[7]杜大珪.新刊名臣碑传琬琰之集[G]//中华再造善本丛书:第5册.北京:北京图书馆出版社,2003.

[8]程遇孙.成都文类[G]//景印文渊阁四库全书:第1354册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[9]张邦炜.昏君乎?明君乎?——孟昶形象问题的史源学思考[J].四川师范大学学报(社会科学版),2009,(1).

[10]彭百川.太平治迹统类[G]//丛书集成续编:第40册.上海:上海书店,1994.

[11]苏辙.栾城集[G]//苏辙集.陈宏天,高秀芳,点校.北京:中华书局,1990.

[12]章如愚.山堂先生群书考索[G]//中华再造善本丛书:第46册.北京:北京图书馆出版社,2006.

[13]李心传.建炎以来朝野杂记[M].徐规,点校.北京:中华书局,2000.

[14]王钦若,等.册府元龟[M].周勋初,等校订.南京:凤凰出版社,2006.

[15]范镇.东斋记事[M].汝沛,点校.北京:中华书局,1980.

[16]王辟之.渑水燕谈录[M].吕友仁,点校.北京:中华书局,1981.

[17]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[18]窦仪,等.宋刑统校证[M].岳纯之,校证.北京:北京大学出版社,2015.

[19]程民生.神人同居的世界——中国人与中国祠神文化[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[20]陆游.渭南文集[G]//陆游集.孔凡礼,点校.北京:中华书局,1976.

[21]薛居正,等.旧五代史[M].北京:中华书局,2015.

[22]粟品孝,等.成都通史·五代(前后蜀)两宋时期[M].成都:四川人民出版社,2011.

[23]曾慥.类说[G]//景印文渊阁四库全书:第873册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[24]陈峰.试论宋朝“崇文抑武”治国思想与方略的形成[G]//陈峰.宋代军政研究.北京:中国社会科学出版社,2010.

[25]洪迈.容斋随笔[M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,2005.

[26]邵伯温.邵氏闻见录[M].李剑雄,刘德权,点校.北京:中华书局,1983.

[27]佚名.宋朝大诏令集[M].北京:中华书局,1962.

[责任编辑:凌兴珍]

MeasurestoEliminatetheInfluenceofthePoliticalPoweraftertheSongDynasty’sPacifyingoftheShuRegime

WU Hong-bing

(School of History, Northwest University, Xi’an, Shaanxi 710069, China)

After pacifying Shu regime, the Song Dynasty took a number of measures to eliminate the influence of the former Governor Meng, such as moving the emperor and his officials out of Shu, re-collection of Shu army, long-term restrictions on Sichuan official sources, the implementation of a number of burden reduction policies. Moreover, based on the existing educational conditions and respect for local customs, laws and regulations were issued to innovate corrupt customs, highlighting law’s domination in education matters. The implementation of these measures is in line with the characteristics of Sichuan region’s historical development, eliminates the influence of former Shu rulers on local people, and lay a solid foundation for the Song Dynasty’s control over the Sichuan region.

the Song Dynasty’s pacifying of the Shu regime; measures to eliminate the influence of the political power; Sichuan; Bashu

K244

A

1000-5315(2017)06-0151-08

2017-04-18

吴红兵(1986—),男,河南周口人,西北大学历史学院博士生,主要从事宋史研究。