宋朝寻医制度考论

(首都师范大学 历史学院,北京 100089)

宋朝寻医制度考论

何 强

(首都师范大学 历史学院,北京 100089)

唐中后期以来,随着中央政府对官员人身控制的减弱和使职差遣的发展,就不断有官员称病寻医的现象出现。宋初,中央政府重建了文武官员病假管理制度,将寻医现象压缩在有限的空间内。北宋中期以后,寻医逐渐摆脱病告的窠臼而演变成一项独立的病告制度。这无疑是员多阙少的矛盾使然,也是寻医具有制度约束力的基础。南宋以后,寻医制度在国家和官员的双重作用下逐渐演变成朝廷奖惩和官员避罪等的工具。寻医制度的产生、发展与异变,深刻地揭露了两宋的政治生态。

宋朝;官员;寻医;病告制度

宋朝的病告制度多被置于休假制度的整体研究之中,很早就引起了有关学者的注意。朱瑞熙先生早在1996年《中国政治制度通史·宋代卷》中就指出:“宋朝官员请病假,法律上称为‘寻医’”,例给假百天[1]699;在1999年发表的《宋朝的休假制度》一文中,朱先生重申了此观点[2];在2011年版《中国政治制度通史·宋代卷》中,朱先生仍持此说[3]。朱瑞熙先生“病假”即“寻医”之说影响很大,后来的研究者如许乐《宋代官员休假制度述略》一文基本沿袭朱氏之说,并无考究[4]。笔者认为,“寻医”是北宋中期以后形成的一种为期两年的特殊病告。由于史籍所载“寻医”史料非常有限,因此学界尚无研究专文。笔者不揣浅陋,从唐、五代寻医现象入手,力图在认真爬梳史料的基础上,对宋朝官员寻医病告制度的缘起、实施及其流变等问题作一简单梳理,谨此求教于方家。

一 唐至宋初官员寻医现象探究

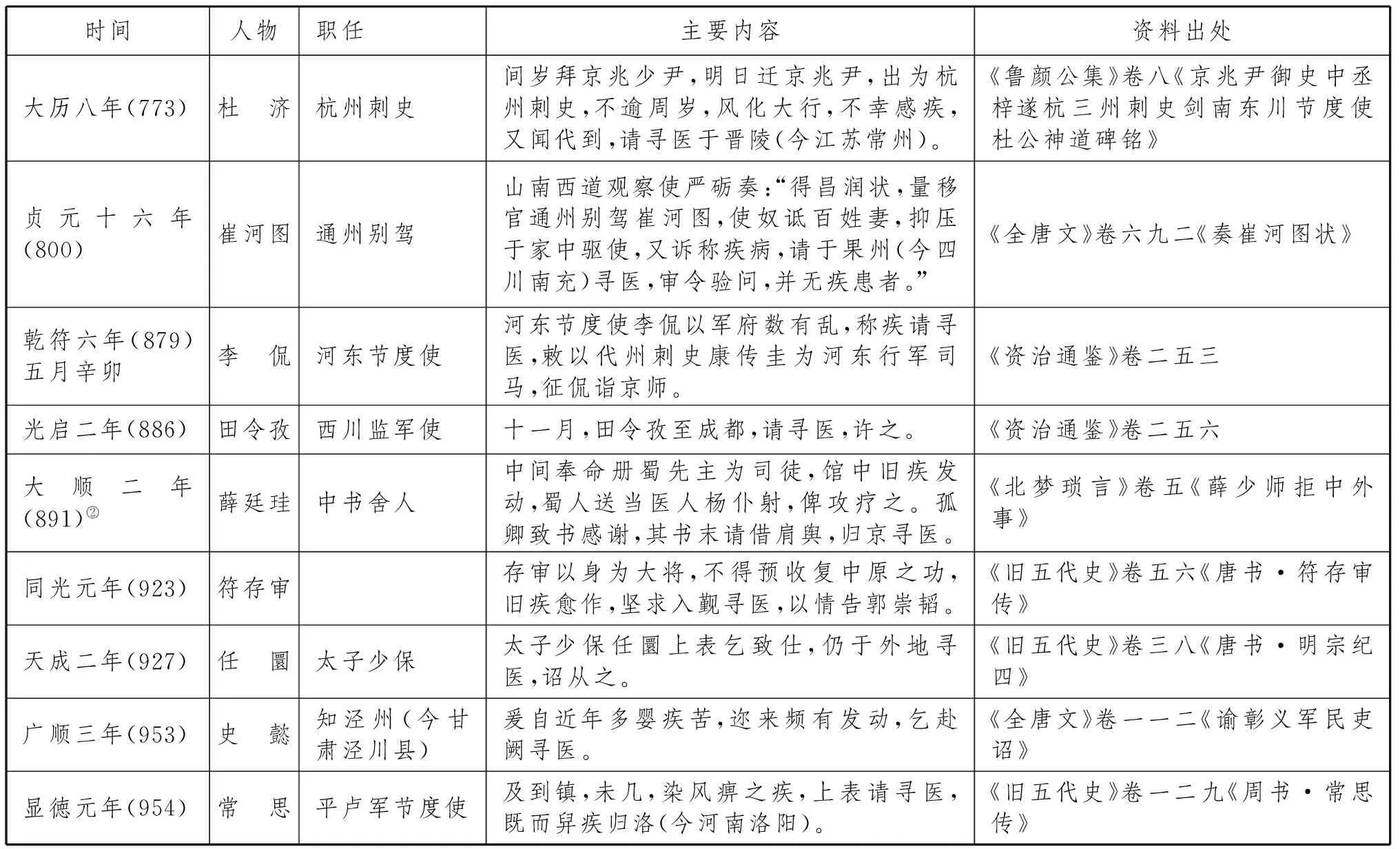

“寻”本为古代长度单位,《说文解字·寸部》曰:“度人之两臂为寻,八尺也。”[5]216“寻”作找、搜求解,乃后起之意,最早见于陶渊明《桃花源记》:“太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。”[6]480关于《桃花源记》的创作时间,学界多有争议①,但最迟至南朝初年,找、搜求作为“寻”字的一种解释业已出现,这应是没有异议的。医,《说文·匚部》曰:“医,盛弓弩矢器也。”[5]1103而本文“寻医”之“医”,是“醫”的简化字。《说文·酉部》释“医”为:“治病工也。”[5]1301“医”本义为医生,后引申为治病等。“寻医”作为寻求医疗救护之意而二字连用的情况,在唐中后期的有关史料中开始较多出现。为便于阅览,现将史籍所载有关唐五代主要官员及其寻医事迹列如表1。

表1反映了唐五代官员寻医的大致情况,从中不难发现寻医有两个重要特点:第一,个人陈乞;第二,异地寻医。而这两种情况显然是有违于当时的政府法令的。根据天一阁藏明抄本《天圣令》复原的唐开元二十五年(737)③的《医疾令》规定:“诸在京文武职事官病患者,并本司奏闻,遣医为疗。仍量病给药。其在外者亦给药。”[7]579至于京内文武官员请假及出境者,同书《假宁令》中亦有明确规定:“职事三品以上给三日,五品以上给十日;以外及欲出关者,若宿卫官当上(直),五品以上请假,并本司奏闻。……其非应须奏及六品以下,皆本司判给;应须奏者,亦本司奏闻”[7]598;京外文武官五品以上请假出境者,“皆申吏部奏闻”[7]602。成书于开元二十六年(738)的《唐六典》,亦曰:“五品以上请假出境者,皆吏部奏闻。”[8]35可见,唐代对于官员因病请假及出境一般都由“本司奏闻”或“本司判给”。五代离乱,制度并无革新,当多沿袭唐代。而这种可由个人陈乞的“自主性”较强之寻医现象的出现,一方面是唐中后期以来中央政府对于官员人身控制力减弱的表现,另一方面也与使职差遣的发展有关,如表1所见寻医者就多有临时出使者和一方节度。

表1.唐五代官员寻医简表

入宋,使职差遣进一步发展,京朝官“知军州事”与“知县事”制度形成,“官”与“差遣”的分离固定化[9]13-22。京朝官出知地方,他们中很多人都有资格直接向朝廷、皇帝上书称病寻医。如淳化二年(991),知华州(今陕西华县)韩溥“被病,表请辞职寻医”[10]13021;大中祥符六年(1013),西京(今河南洛阳)水南都巡检使李继宣“疾甚,求至京师寻医”[10]10147。史籍所载,至迟在北宋中期仁宗天圣年间,朝廷对京内外文武官员称病请假及出境的情况已有规范:“诸在京文武职事官病患者,并本司奏闻,以内侍领翰林院官就加诊视。其在外者,於随近官司申牒,遣医为疗,内外官出使亦准次。”[7]316“诸在外文武官请假出境者,皆申所在奏闻。”[7]324可见,“本司”或“所在”等行政部门在官员因病请假、出境方面的管理作用得以明确。

综上,唐五代这种“自主性”的寻医行为无疑是对朝廷严格的病假制度和出境限制的一种反动,宋朝重建了京内外文武官员请假、出境规定,加强了地方行政部门的管理职能,但整个宋朝,大多数在外天子近臣直接上书朝廷、皇帝的渠道也一直是畅通的,官员“自主性”的寻医陈乞行动尚被压缩在有限的空间内。但从形式上看,唐迄于宋初,寻医始终无法脱离病告的窠臼,仅是获得病告的一种可能缘由;而到北宋中期以后,寻医病告逐渐制度化,成为真正意义上的病告。

二 寻医制度的形成及背景

仁宗庆历二年(1042)规定:“京师朝官以病乞寻医者,须一年方听朝参。”[11]3287这是见于记载的朝廷对寻医行为作出的最早规范。北宋元丰官制改革前的“朝官”有两层意思:一为文臣本官阶,即太子中允、左右赞善大夫、太子中舍、洗马阶以上至太师阶;一为日朝正衙文德殿常朝之常参官。“京师朝官”应是与“京外朝官”相对应的一个概念,而这显然与日朝正衙的常参官情况不符。此外,“须一年方听朝参”的表述,在语气上似有限制之意。而文德殿常朝,皇帝不坐殿,“有名无实”[12]1899-1902。日赴文德殿立班,对常参官而言是一个沉重的负担,常参官每天“四更”天未亮时,就得挑着纸糊烛灯赴待漏院等待开门上朝,这就是时人所称“四更时,朝马动,朝士至”[13]110的情况。稍不如仪,御史台、閤门官员还要弹劾。因此,常参官多称病请假,唯恐避之而不及。如大中祥符二年(1009),侍御史知杂事赵湘言:常参文武官“遇风雨寒暑稍甚,即多称病请假”[12]9801,而朝廷更不可能对其给予一年的长假。综上所述,仁宗庆历二年规范的对象,只能是那些在京师具有朝官官阶的文臣。

神宗熙宁二年(1069)规定:大使臣寻医,“依京朝官例”,“候及二年方许朝参入选”[12]4145。其中所依之“京朝官例”,史籍记载阙如。但这条规定不但事实上重申了京朝官二年寻医之制,还将寻医范围扩大至武阶三班官中的大使臣。熙宁四年(1071)又下诏:三班使臣寻医,“比文臣例,候二周年方得朝参”[12]4145。寻医之对象进一步扩大,包括了选人在内的整个文官集团和武阶中的大使臣和小使臣。至此,“二年方得朝参”的寻医之制可谓基本定型。

从仁、神二朝有关寻医的规定可以看出,朝廷对寻医制度的构建大体上经历了一个由京内至京外、高阶文官向低阶文官、文官群体向低级武官群体扩展的过程。笔者之所以认为寻医制度是一种病告,主要是基于对寻医时限的考量。疾病及其疗治具有很大的不确定性,而朝廷出于管理等的需要,又往往对病告从时间上作“限定性”的整齐划一的切割,如宋代常有“满三日”、“满百日”的病告。这一“时限性”,可视为形成病告制度的基本标志。那么,因病而获得两年离休期之寻医,则属病告无疑。

唐宋政府规定的最长时限的病告,都以百日为限。如《唐六典》规定:凡职事官“移疾,不得过程”,“身有疾病满百日……并解官,申省以闻”[8]34。即在唐代,病告百日之内,官员享有如正常给俸等相关权益,而超过百日则要解职、罢俸。两宋也严格实行百日之制。如景德年间,韩崇训“素有目疾,多请告”,“在告凡四百日,每十旬有司上言,必诏特令给俸”[11]1478。寻医制度的产生,可补现有病告制度之缺漏,即对官员请病假超过“百日”的情况做了统一规范,结束了之前无序的状态。

朝廷欲借寻医之名,强化对官员人身的控制,应是寻医之制产生的另一重要原因。仁宗庆历二年(1042)京师朝官“以病乞寻医者,须一年方听朝参”[11]3287的规定,因超过了“百日”之限,寻医官员都需解职、罢俸,因此具有明显限制之意。熙宁年间,寻医时限由“一年”变为“二年”的具体原因尚不得而知,但寻医对象由官僚等级制中的高层到低层的扩展所体现出的强化管理意图则是不言而喻的。对现任官而言,一旦寻医意味着“除籍”、“离任”,“候二周年方得朝参”,这在员多阙少矛盾尖锐的情况下,无疑具有拉长选限,限制即时参选之意。从客观效果看,寻医制度也确实在很大程度上强化了对官员的管理。

宋朝员阙矛盾在真宗咸平年间就已凸显。史载:“咸平已后,民庶渐繁,时物遂贵,入仕多门,得官者众,至有得替守选一二年,又授官待阙一二年者。”[11]3438对此,朝廷先后采取了诸如限员、增阙和缩短任期等多种解决措施。除此之外,给待阙官员“长假”也渐成为一个重要的考虑方向,如“审官西院祗候差遣使臣请假待阙者,依三班院并给假一年”[11]5762。虽然并无直接证据表明员阙矛盾与寻医之制的产生存在某种关联,但是熙宁年间日益尖锐的员阙矛盾不能不说是寻医之制产生的重要背景因素之一。

三 寻医制度的实施

(一)申请与离任

如前揭熙宁二年(1069)寻医制度就已在官员群体中较大范围地开始实行,但具体程序并未见于记载。熙宁三年(1070)十一月,朝廷便对寻医制度的实施作了较为明确的规定:“依致仕条,止令逐州军勘会,无规避,具保明放离任讫,申所属,通判以上差遣听旨。”[11]5276可见,地方官寻医主要以州级长贰官员为界,分为“听旨”和“保明放离”两种情况。通判以下者,即州级属官、各属县官吏等,他们申请寻医,需由州军长官派员进行“勘会”,若无规避则可放离任,然后具保明状上奏朝廷。寻医保明状一般为常程文书,可经进奏院直接送抵有司。在京官员或在外天子近臣,文书可通过閤门司转通进司,进而送抵御前。元丰改制前,病告等“式假”的具体主管部门主要为尚书省礼部祠部司[12]2672。改制后,则由尚书省吏部主管。如洪迈《夷坚志》载,北宋宣和年间(1119-1125),黄陂丞某寻医,待“吏部符下”乃东归[14]929。“吏部符”便是尚书省吏部的行下文书。由于御史台掌官员“名籍”,朝廷批准官员寻医有关文书后,还需关报御史台“除籍”。

南宋对于寻医官员离任的规定则更加详尽与严格:“诸命官乞寻医者,召本色见任官二员委保,别无规避,所属验实保明申奏。”亦即申请寻医要两名现任长官保明。现任官员寻医则分为“听旨”、“保明申属”和“州县自决”三种。史载:“通判、路分都监以上及缘边主兵之官具奏听旨。馀,所属勘验无规避,即放离任讫,保明申在京所属,满一年许朝参赴选;其小使臣、校尉、承直郎以下仍於所居州县给公凭”;非现任官员,则于“所在州施行”[15]209。上文“命官”系九品之内的文武官员,其寻医亦由尚书省吏部主管。至于“九品”之外的武阶,则另有规定。如诸下班祗应“经所在州投状,勘会无规避,保明申殿前司”;诸在外副尉乞寻医,“职事无绾系,非入重格,召保二人,经所在州投状,验实申尚书刑部”[15]210。

两宋在官员寻医离任时都非常强调“别无规避”。至于其规避内容,则可有两种理解:一为对疾病本身的验视,二为对疾病表象之后“实事”的关注。从宋朝的政治实践来看,显然更看重后者。换句话说,在寻医的验视、保明工作中,弄清楚寻医者疾病真假本身并不是工作的重心,朝廷所关心的则是有无借疾病逃避“赃罪”。从朝廷惩处在寻医离任验视工作中渎职或保明不实官员的角度看,也更能说明这一点。如乾道二年(1166),左朝奉大夫、知建康军府(今江苏南京)王佐就因纵使犯赃之李允升寻医离任,而遭“追两官,勒停,建康军居住”的惩罚[12]4146;知峡州(今湖北宜昌)吕令问也因“夷陵知县韩贽胄赃污不法”,“不能举劾,纵其寻医”,而被“降两官,鄂州居住”[12]3979。史籍中并无一例因疾病检查有误而遭到惩罚的。南宋中后期,随着吏治日趋腐败和惩赃“不使居其位”理念的发展,对寻医放离的验视便形同虚设了。此点下文详论。

(二)寻医往还

寻医是官员因疾乞医而获得的一种病告,寻医者的身体健康状况往往不佳,而寻医地点又多在京师或其他州郡,需长途跋涉。因此,英宗治平二年(1065)规定,命官寻医“许差送还公人”[12]1911。宋代,川、陕是边疆远地,官员罢任、分司、寻医等异常辛苦。政和六年(1116)规定,寻医者可“缘路差递铺兵”,若“不般家者减半,负担者每人不得过九十斤,逐铺交替,不限官序,止以到铺先后为次。如或不足,于所在州依数差厢军,不得过至京程数”,这无疑极大地减轻了寻医官员往返的辛劳。当然,因犯奸赃等罪而“令寻医”者和“不出本路者”不能享此待遇[12]1912。

(三)寻医时限

北宋中期以后,二年方得朝参的寻医之制还是得到了认真推行。如熙宁三年(1070),钱明逸举荐朱寿昌称:“寿昌称疾寻医弃官,而《寻医法》须二年乃赴御史台看验。”[11]5143其实,寻医二年应是一个最低限度的原则性规定,具体的寻医时限还与官员疾病及其疗治情况有关。如冯侗于绍兴三十一年(1161)七月赴部参选,就残零阙注授监广州亭头场盐税,未赴任间,因病寻医,至乾道六年(1170)疾病痊愈后才赴部参选,寻医九年,最后成功注授[12]4146。

《庆元条法事类》详细记载了南宋有关寻医的敕令,其对寻医时限作了如下调整。第一,将九品以内的文武官员及九品外的武阶如诸下班祗应等的寻医时间由北宋时的“二年”调整为“一年”。规定曰:“诸命官及翰林院医人乞寻医……满一年许朝参赴选”[15]209;诸下班祗应寻医,“若听者,满一年听参班”[15]210。第二,诸外任副尉“职事无绾系,非入重格”者寻医,“若听解罢者,满三年参部”[15]210。“副尉”,南宋时系无品武阶中之进武副尉至守阙进勇副尉等五阶的通称。“绾系”指打成结把东西栓住;“格”有法式、标准意,“重格”即指重要的法式与标准。“职事无绾系,非入重格”,当指那些任非紧要的闲散职事④。此句即为那些具有进武副尉等武阶名,而外任为非紧要职事的闲散差遣者乞寻医,则满三年参部。南宋从制度上区分了非紧要之闲散官员寻医的情况,即使只是极小范围内的区分,确也是寻医制度发展完善的重要表现。至于南宋究竟缘何、何时作此调整,则史无明载。

(四)参选注拟

宋文武官员任满得替赴阙,须由御史台官员验视有无老疾昏懦之制,称“台参”。台参例以“问答”、“拜揖”看验疾病,流于形式,常遭诟病[12]3602。有史料表明,寻医假满者赴“台参”查验也为常制。如前揭钱明逸举荐朱寿昌称:“寿昌称疾寻医弃官,而《寻医法》须二年乃赴御史台看验。”[11]5143南宋乾道六年(1170),《御史台令》也规定:“诸寻医已除籍官,年满乞朝参者,体量委无疾病注籍讫,牒吏部、閤门。”“诸体量官员因疾者,牒医官局差人诊视,具实状申所属。”[12]4146台参“委无疾病”方许“注籍”,体量有疾患,还需牒医官诊视等,则远远超出了以“问答”、“拜揖”为主要形式体验老疾昏懦的范畴,对寻医者的验视似更为严格。此外,还严查验视中的腐败问题。如隆兴八年(1270),郭世苹寻医岁满,“参部,法当察脉”,验视之医“受其贿”,结果被郑丙“执送棘寺”,亦即被押赴大理寺受审[16]694。

宋官员“循资”而授差遣,寻医对于官员资序的影响主要体现在成考的次数上,只有成考的次数达到一定的标准才可理为一任。而要关升资序,实历任数则是必备条件。以知县为例,其两任内,一任实历知县,方许关升通判。如其任未满两考而寻医,则不许理为一任。若在任已成两考,偶因寻医罢任,不因罪犯之人则“理当实历知县一任”[12]2618。换言之,知县任内满两考,因病“寻医”是可以理为实历知县一任的,即有资格关升通判。此外,如“非因体量过犯”而“寻医”的选人,任内“已满两考”,遇大赦,也有“循资酬赏”的机会[12]3730。另,不难看出,在资序的认定过程中,是严防混迹于“因病寻医”者中的“过犯寻医”者。

寻医官员“注籍”后,就赴部参选,参选按官资注授。关于文武官员的差遣注授,学界多有研究[9]30-45[17]162-167,此不赘述。这里仅就诸学者未详之绍兴以后无品武阶官员的参选作一简单说明。绍兴无品武阶从进武校尉、进义校尉至守阙进勇副尉等,一共厘为八阶。首阶进武校尉;第二阶进义校尉,参吏部选;第三阶下班祗应参兵部选;第四至第八阶进武、进义、守阙进义、进勇、守阙进勇等五阶诸副尉参刑部选,其中有军功副尉在淳熙元年(1174)以后则可参兵部选[12]2692-2693[18]68。

参选注授的实际运作,无疑与宋朝的吏治有很大的关系。南宋时期,除孝宗朝仍严格按制度注授外,其它时期基本实行“宽注授”。官员有无寻医及因何寻医,一般要在其“脚色”中注明。孝宗时,若发现有隐匿寻医经历的,即使已经注授差遣,仍有可能被取消。如乾道六年(1170),右承奉郎江深已差琼管司主管机宜文字,因其“隐匿向来寻医一节,冒授新任”,而遭罢差遣[12]4146。此后,随着吏治的趋于腐化,在参选中往往将“因病寻医”和“过犯寻医”等量齐观,寻医之制也因此成为避罪的港湾。诚如蔡戡所言,寻医者“或经年参选,或遇赦叙用,复使临民,其害滋甚”[19]568。

四 寻医制度的异变

上文简单勾勒了寻医之制在两宋的变迁与实施情况,但在实际运作中寻医制度所表现出的相对于病告的异变,可能更能反映宋朝政治的某些深层次问题。寻医制度在演变过程中虽不脱“病告”的窠臼,但其实质早已成为朝廷和官员博弈的工具。对此,可从朝廷奖惩与官员钻营两个角度去把握,这两方面既是寻医制度异变的集中表现,又是导致其异变的主要原因。

(一)朝廷奖惩

两年或一年方得朝参入选的《寻医法》,显然是一略带限制意味的规定。因此,朝廷在必要的时候可将“不俟寻医限满”作为一种“恩泽”,而使官员得以提前注授差遣。这种情况比较少见,见诸于史实的仅有南宋初期的三次恩赦。南宋初,时值金人兵火之余,各级官吏多缺,因此高宗即位便允许寻医者“召保注授”[12]4145。绍兴三十二年(1162),孝宗登极,赦曰:“应命官寻医、侍养,并许召保注授。”[12]4146此外,乾道元年(1165),孝宗立皇太子,也进行了大赦,曰:“应命官因患寻医、侍养,未满而已安居及半年已上,特许参选。”[12]4146这次恩赦寻医者,不需“召保”,安居及半年以上便可参选。

惩罚意蕴在寻医制度的形成、发展过程中可谓是一以贯之的,但寻医制度被直接用来惩治官员的情况在北宋末徽宗时才逐渐突出。如政和三年(1113),权知博州(今山东聊城)辛朴奏河北路走马承受焦公衍到博州与弟子奸滥等事,朝廷“下京西转运司差官体量”,结果“并无奸等事”,属于诬告,遂诏辛朴“令寻医”[12]4145。再如宣和四年(1122),朝廷对那些不赴繁难差遣之官员,便威胁施用寻医条例,诏曰:“检会诸路久阙县令正官之处,依条疾速差注。……已差下人,并限三日催促赴任。其推避不赴者,依寻医、侍养人例施行”,欲以此达到“戒堕吏”的目的[12]4614。

寻医制度异变为一种重要的惩赃工具,则与士大夫的理念与施为有很大的关系。宋士大夫常以宽仁为美,不忍以刑废人。如北宋刘敞在其父行状中写道:“公资不忍废人,虽在刺举之职,外方严见绳墨,内实宽裕,耻以察为名,其发挞贪污,必先下小罪去之,毋居位而已。”并举李康事证曰:“宁建令李康在事多不法,公先露其擅赋民造船等事,康即日移病寻医。”[20]卷五一《先考益州府君行状》南宋蔡戡对以寻医处赃污狼藉者及其危害有一段深刻的披露:

国家忠厚,与周匹休,风俗习为醇美,监司守臣务行宽大,坐视笞辱黥涅与徒隶等,恶伤士类,故不忍为。甚则持释氏因果之说,宁镌秩罢官,不肯劾吏,必不得已,使之寻医而去。赃污狼藉,所不可掩,姑求一二微罪应课塞责,或经年参选,或遇赦叙用,复使临民,其害滋甚。[19]568

蔡指出,监司守臣等“不肯劾吏”主要有两方面原因:一为“恶伤士类”,一为“持释氏因果之说”。二者背后的逻辑与社会基础其实一也,即优礼士人。“必不得已,使之寻医而去”,与刘敞父亲刘立之“去之,毋居位而已”的理念完全一致。这种理念也可在《名公书判清明集》卷二胡颖《赃污狼藉责令寻医》判例中得到印证。其言一监税官受其妻影响,不复有廉洁之行为。胡颖指出:“此等人若留在仕途,决无改过自新之日。即限两日取寻医状申。如违,径上按章也。”[21]40淳熙十六年(1189),权吏部尚书颜师鲁也慨叹:“知县寻医,多是在任有公私显过,监司、郡守未欲按治”之人[12]3477。

(二)官员的钻营

各级官员为达到“趋利避害”的目的而极力钻营,是导致寻医制度异变的另一重要原因。这种钻营主要表现在逃避罪责、规避繁难差遣、回避上级压迫等多个方面。下面仅就逃避罪罚这一弊端作一简单分析。

《宋刑统》卷二五《诈伪律》对托疾规避的情况作出了明确的惩罚规定:“诸诈疾病有所避者,杖一百。若故自伤残者,徒一年半。”[22]400南宋《庆元条法事类》也规定:“诸命官犯赃,妄称疾病而寻医者,依《诈疾病有所规避》律加二等,监司、郡守徇情故纵者,与同罪。”[15]209《庆元条法事类》对命官犯赃而借病寻医作加重处理,并规定了查验者需结罪连保,这应该是有针对性的反制措施。而官员何以借寻医逃避罪责呢?这应与寻医者需解职离任的规定有关。熙宁四年(1071),刘挚言:“臣伏睹《编敕》节文,按察之司所部官属有犯,不得于官属离任后始行发挞,虽实不复受理;若犯赃私,虽离任,有人论告,或因事彰露,即依法施行。”[11]5456不难看出,除犯“赃私”罪外,其它罪行在官员已离任的情况下,按察之司是无权纠举的。

虽然“赃私”罪仍在追究范围内,但在实施中因腐败等原因,去职时具体罪名的认定则有很大的人为操作空间,这应是很多犯了赃私罪的官员得以借故寻医的关键所在。正如上文所指,按察之官对犯“赃污狼藉”者,往往塞以“一二微罪”。南宋孝宗时期,一度申严法禁,针对寻医避罪的现象出台了补救措施,规定:“今后因监司、郡守按劾及百姓论诉已经体究,事在有司者,不许寻医。”[12]4146但孝宗后,吏治日益腐败,法禁松弛,出现了如上文所言的许多监司郡守不肯劾吏而反令其寻医去职的情况。

除了上文所指出的法律、管理上的原因外,有些疾病的不易察觉性也是避罪成功的一个重要原因。常有官员因不察而遭惩罚,如左朝奉大夫、知建康军府王佐就因“纵使”犯赃之上元知县李允升寻医,而受到“追两官,勒停,建昌军居住”[12]4146的处分。

五 寻医制度的作用、影响及评价

寻医作为一种病告制度,这无疑是中国古代病告管理制度的创新。寻医制度的产生固然有国家企图强化官员管理的因素,但北宋中期以来日益尖锐的员多阙少矛盾下官员参选的压力才是其具有规范力的现实基础。但从宋朝的政治实践看,其在病告方面的作用是比较有限的。这主要缘于以下几方面的原因。

第一,这是由寻医制度“时长寡恩”的特点决定的。由寻医而得病告者,需解职离任,二年方得朝参。而百日之内的病告,官员不解职,有俸禄。有时出于优礼的需要,朝廷还可给某些官员百日之外的宽假,或准其连续请百日之假。

第二,祠禄制度的竞争。南宋以降,祠禄制度成为官员患病乞请的最主要途径之一。有些官员陈乞时颇为矛盾,如辛企宗“以病丐罢,欲乞宫观或寻医”[23]376,但陈乞宫观祠禄者要远多于寻医者,这是因为祠禄制度本质上是一种差遣,有俸禄与任期。绍兴二十八年(1158),尚书左右司员外郎王晞亮就批评官员因疾求宫观而去的现象:“文武官实有疾病则许以寻医,悯其年劳则优以宫观,此旧制也。”[12]3595此“旧制”乃北宋熙宁年间之前的情况,而在熙宁以后祠禄制度渐成为处理疾患或过犯之文武官员的要途。

第三,在宋朝优礼士大夫的政治环境下,官员患病可以有致仕、祠禄、分司等多种途径解决,因此整个病告制度可以说是不发达的,而寻医制度作用空间之有限也就不难理解了。

南宋以来,寻医制度逐渐异化为朝廷惩治官员,尤其是惩治赃吏的工具之一,可以说在员阙矛盾异常尖锐的情况下,其在防治赃罪等活动中发挥了一定的作用。但应该注意的是,以病告处置过犯官员,这本身就带有优待的性质。清人赵翼在评价宋朝俸禄之制时曰:宋政府“恩逮于百官者唯恐其不足”[24]560。就寻医制度的异化这点来看,借用赵翼之论来作评价,似也颇为恰当。同时,由于优礼太过、管理不善、吏治腐败等原因,寻医也为有些官员避罪打开了方便之门,终成姑息之弊政。寻医病告制度的产生与异化,可以说是宋朝员阙矛盾与优礼士大夫这一特定政治环境相互作用的产物。因此,随着宋王朝的覆灭,寻医之制也随即湮灭在历史长河之中,故而成为宋朝特有的一项病告管理制度。

注释:

①关于《桃花源记》的创作时间,据张鸿雁《〈桃花源记〉的文本分析和教学建议》(上海师范大学硕士学位论文,2015年)一文总结,学界主要有四种看法:第一,晋太元年间;第二,晋义熙初年;第三,晋宋之交;第四,宋永初二年。

②薛廷珪奉命“册蜀先主为司徒”条系年,据《新五代史》蜀先主王建于大顺二年被册封为检校司徒事厘定。

③关于《天圣令》所据蓝本问题,戴建国先生在《天一阁藏明抄本〈官品令〉考》(《历史研究》1999年3期)一文中首先提出“唐开元二十五年令”说,之后黄正建先生撰文《〈天圣令〉附〈唐令〉是开元二十五年令吗?》(《中国史研究》2007年第4期)提出异议,随后卢向前、熊伟等《〈天圣令〉所附〈唐令〉为建中令辩》(袁行霈主编《国学研究》第22卷,北京大学出版社2008年版)一文提出“建中令”说。对此,戴建国先生又撰《〈天圣令〉所附唐令为开元二十五年令考》(《唐研究》第14号,2008年)一文对质疑和“建中令”说进行了回应,日本学者坂上康俊、刚野诚等也发文支持“唐开元二十五年令”说。就目前来看,戴建国等所持“唐开元二十五年令”说几为定论。

④“格”还可指法律、法律条文。“职事无绾系,非入重格”,似也可理解成官员疏于职守而尚未触犯重要的法规。后文亦有“召保”、“验实”等语,但这是宋朝通常的做法,应无先入为主的过犯观念。因此,笔者认为,将“职事无绾系,非入重格”解释为非要进的闲散职事更为妥当。

[1]朱瑞熙.中国政治制度通史:宋代卷[M].北京:人民出版社,1996.

[2]朱瑞熙.宋朝的休假制度[J].学术月刊,1999,(5):87-94.

[3]朱瑞熙.中国政治制度通史:宋代卷[M].北京:人民出版社,2011.

[4]许乐.宋朝官员休假制度述略[J].陕西师范大学继续教育学报,2002,(4):41-42.

[5]许慎.说文解字注[M].段玉裁,注.许惟贤,整理.南京:凤凰出版社,2015.

[6]袁行霈.陶渊明集笺注[M].北京:中华书局,2003.

[7]天一阁藏明抄本天圣令校正附唐令复原研究[M].天一阁博物馆,中国社会科学院历史研究所天圣令整理课题组,校正.北京:中华书局,2006.

[8]李林甫.唐六典[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,2014.

[9]邓小南.宋代文官选任制度诸层面[M].石家庄:河北教育出版社,1993.

[10]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[11]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[12]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局影印本,1957.

[13]朱彧.萍州可谈[M].李伟国,点校.北京:中华书局,2011.

[14]洪迈.夷坚志[M].何卓,点校.北京:中华书局,2010.

[15]谢深甫,等.庆元条法事类[M].戴建国,点校.哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002.

[16]周必大.文忠集[G]//景印文渊阁四库全书:第1147册.上海:上海古籍出版社,1987.

[17]苗书梅.宋代官员选任和管理制度[M].开封:河南大学出版社,1996.

[18]赵升.朝野类要[M].王瑞来,点校.北京:中华书局,2007.

[19]蔡戡.定斋集[G]//景印文渊阁四库全书:第1157册.上海:上海古籍出版社,1987.

[20]刘敞.公是集[M].北京:中华书局,1985.

[21]名公书判清明集[M].中国社会科学院历史研究所隋唐五代宋辽金元史研究室,点校.北京:中华书局,2002.

[22]窦仪,等.宋刑统[M].薛梅卿,点校.北京:法律出版社,1998.

[23]李纲.梁溪集[G]//景印文渊阁四库全书:第1126册.上海:上海古籍出版社,1987.

[24]赵翼.廿二史札记校证[M].王树民,校证.北京:中华书局,2013.

[责任编辑:凌兴珍]

“XunYi”SystemofOfficialsintheSongDynasty

HE Qiang

(School of History, Capital Normal University, Beijing 100089, China)

Due to the control of Central Government to officials and the development of temporary duties from the late Tang Dynasty, officials’ “Xun Yi” (i.e., sick leave)increases. In the early Song Dynasty, with the establishment of sick leave system, “Xun Yi” reduces. “Xun Yi” gradually transformed into a special sick leave system in mid period of the Northern Song Dynasty, which is caused by the surpass of desired to be an official than the official vacancies, and in return became a foundation of “Xun Yi”’s monitoring power. Since the Southern Song Dynasty, the government has made use of that system to reward or punish officials. The change of the sick leave system profoundly reveals political environment of the Song Dynasty.

the Song dynasty; officials; Xun Yi; sick leave system

K244

A

1000-5315(2017)06-0144-07

2017-02-01

何强(1988—),男,甘肃临洮人,首都师范大学历史学院博士研究生,主要从事宋代经济史、医疗政治史研究。