人口结构对股市参与率和参与程度的影响

——根据深圳证券交易所数据的测算

周晓波周立群

(1.中国农业银行博士后工作站,对外经济贸易大学博士后流动站,北京 100005;2.南开大学滨海开发研究院,天津 300071)

问题的提出

居民财富增长催生大量投资理财需求,如何对个人收入和家庭财富构成进行有效配置,使其获得更大增值,不仅对于微观个体自身非常重要,从宏观上看对于提高社会资金流动和资金配置效率等来说也至关重要。与此同时,我国股票市场经过20余年的发展已经日臻完善,股市规模越来越大,股票投资也成为许多家庭和个体的重要理财工具。但是目前我国各个地区的股票参与率和参与程度存在显著的差别,这里面除了收入水平差别外,人口结构的差异是不是一个重要的影响因素?生命周期投资理论和资产配置理论认为处于不同年龄段的人会基于不同的风险偏好程度选择各类资产配置比例,理论上已经揭示人口结构的变迁会影响资产结构的选择,但现实情况是否如此值得去探究。从这个角度讲,研究人口结构对我国居民股票市场参与率和参与程度的影响具有重要的现实意义。

国外学者关于人口结构对股市的影响的研究文献较多。早在20世纪美国学者就开始研究人口结构变化对股市的影响,如Bakshi et al. (1994)[1]提出了生命周期投资理论来解释人口结构变化对股市的影响,并通过实证研究得出人口结构变化对资产市场的冲击效应,此后其他学者也开始从不同视角和方法对此研究。如Poterba(2001)[2]提出了资产市场崩溃假说来描述当美国1946~1964年出生的婴儿潮世代陆续进入退休期后会从股市提取资金和将风险高的股票资产转换为低风险的债券资产,同时将所持股票抛售给1965~1980年后出生的生育低谷世代,而这必将对股市带来巨大下行压力并有可能导致资本市场崩溃。美国学者Geanakoplos(2002)[3]最早通过构建中年人口和青年人口的比值并发现,美国股票市场的市盈率的高低与该比值反映的人口结构呈现高度相关的规律;Goyal(2004)[4]认为,通常中年人偏好向股市投入资金而老年人偏好从股市里提取资金,因此社会中中年人口比例的上升会带来股票价格上扬,而老年人口比例的上升会拉低股票价格;后来的学者Zheng Liu et al.(2011)[5]的研究也得出与Geanakoplos类似的结论,其发现美国股票市盈率与40~49岁人口和60~69岁人口的比值两者间的趋势高度吻合。此外,有些学者通过跨国面板数据实证分析人口结构变迁对股市或债市的影响,如Philip Divis(2006)[6]对72个国家实证发现,人口结构变化对金融市场结构产生显著影响,随着年龄增加投资者的投资需求将就趋向保守和规避风险,使他们更多选择债券而不是股票,因此老龄化有利于债券市场,而不利于股票市场。文献研究有一个共同的观点,投资股票市场的主要年龄层是中年人,而青年人和老年人的都处于次要投资年龄层,由于处于少年期和老年期的人储蓄倾向低,处于成年期的人储蓄倾向高,因此当一地区人口结构向着低龄化或老龄化方向转变时,股票产品的总需求就可能降低,股市规模面临衰退风险;当一国人口年龄结构中的青壮年比例上升时,股票产品的总需求就有可能上升,股票市场规模面临增长。

关于人口结构对股市产生影响的关键在于年龄结构差异导致的风险认知的不同,但是为何会产生不同的风险认知不同的学者有不同的解读,有的从不同年龄群体的劳动供给弹性差异去解释,如Bodie(1992)[7]通过改进资产选择模型证明:由于年轻人具有较大的劳动力弹性因而比年长者更愿意投资风险资产,消费者劳动供给弹性越大与其承受风险的能力正相关,这是因为如果投资失败或投资回报率变低,他们至少还可以延长工作时间或者从事更多兼职工作;Jagannathan et al.(1996)[8]通过构造理论模型推导出当个体的劳动收入和股票市场相关性不大时,若风险资产投资发生损失后中年人更能够用未来的劳动收入来抵偿这些损失。有的从房地产贷款对于不同年龄阶段的人群风险投资的限制去解释,如Flavin et al.(2002)[9][10]认为由于年轻家庭的资产组合中的房地产融资决定了他们接下来的工作收入被限制在偿还房贷,因此不会选择把主要收入用来投资风险较大的股票资产。相反,较年长的家庭已经偿还完了房贷,以后的财富积累对资产配置的风险约束不会太敏感,可以更多地投进股市等风险资产。Ang et al.(2003)[11]指出不同年龄结构的群体的抗风险能力存在异质性,通常来说人们随着年龄的增加,其抗风险能力变得越来越差,而规避风险的意识增强,从而资产将会被售卖给较之前大大减少的劳动人口,从而造成资产需求小于供给、资产价格发生下降的结果。梳理文献基本上可以得出一些结论:中年人口风险承受能力最强,通常是股市投资的主力军,而老年人群体不再具备持久性收入来源,因此风险承受能力最差,此外青少年暂时不具备收入来源,但其自身消费会消耗其父母亲的收入进而会拉低中年父母亲群体的风险承受能力,因而社会整体年龄结构的变迁会通过影响不同年龄群体的风险承受能力进而对影响社会风险资产和无风险资产的投资组合。

国外学者关于人口结构与股市的关系多集中于人口结构变迁对股市价格、股票收益率的影响及其作用机制等方面的研究,而关于人口结构对股市参与率影响的研究相对较少,而且得出的结论也存在不一致。如Yoo(1994)[12]分析美国消费者财务特征调查数据发现随着个体年龄的增加,居民会先趋于风险厌恶再趋向风险偏好后趋向风险厌恶,即年轻家庭在购房置业、孩子抚养教育支出等方面的预算约束下,较多将家庭收入配置到无风险资产中去,但随着孩子长大之后才逐渐投资风险资产,最后进入老龄时期又开始偏好投资于低风险或无风险资产。Guiso et al.(2000)[13]在对英国、德国、意大利三国的家庭资产组合比较后发现,随着个体年龄的增加其对风险资本市场的参与率呈现了“倒U型”的特点,而对无风险资本市场的参与率正好相反。McCarthy(2004)[14]利用美国退休基金会的数据实证检验了个体年龄和家庭股市参与率的关系,发现个体股市参与率随着年龄变化呈现先升后减的规律。然而,也有的实证研究发现人口年龄结构与股市参与率之间不存在先升后减的关系,如Heaton et al.(2000)[15]发现个体投资风险资产的比重的年龄效应是动态变化的;Ameriks et al.(2004)[16]发现在流动性资产中股票占比不会随年龄增加而递减。

但迄今为止,国内关于人口结构对我国居民股市参与率及其参与程度影响的相关文献寥寥可数。如吴卫星等(2007)[23]利用来自中国的微观调查数据,实证发现中国居民风险资产的持有比例并未显著地受到年龄的影响,生命周期效应并不明显;李丽芳等(2015)[24]利用2011年中国家庭金融调查(CHFS)数据考察了我国居民的年龄结构对金融资产选择行为的影响,研究结果表明:家长年龄对家庭投资股票等风险资产的概率呈现倒U形的特点,对风险资产投资的规避程度随着家庭老年人口比的上升而逐步增强。而且研究多从截面的微观调研数据出发,如吴卫星等(2007)[23]使用奥尔多投资咨询中心2005年对国内12个城市所进行的1355户“投资者行为调查”问卷数据,王聪等(2015)[25]利用2011年中国家庭金融调查项目数据;有的学者利用宏观数据进行实证分析,如余劲松(2011)[26]利用《中国证券期货统计年鉴》构造了我国省级单位居民参与股市投资的深度和广度的面板数据,但是缺陷是计算股市投资广度的指标采用的是所有股票开户数,没有区分个人账户和机构账户,同时《中国证券期货统计年鉴》在2012年后就没有再更新投资者开户和交易金额的地区分布。

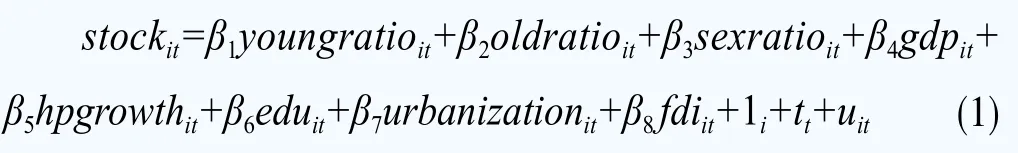

本文着重考察不同地区人口结构的变化对其股市参与率和参与程度的影响。现实生活中,居民参与到股市的途径包括两种类型,一是居民直接开设账户进行股票投资的直接参与;另一种是居民通过以证券投资基金为代表的集合投资间接投资于股票的间接参与。由于数据的可得性,本文的分析是基于居民直接参与股市的视角。梳理文献可以发现年龄变化导致的风险偏好的改变会对不同地区的股市投资积极性产生重要影响,因此论文首先构建了人口结构影响股市参与的微观基础模型,同时利用深交所在1999~2015年27个省市自治区的股票开户数、交易金额分布数据来考察人口结构变迁对股市参与率和参与程度的影响。

人口结构影响股市参与的微观基础

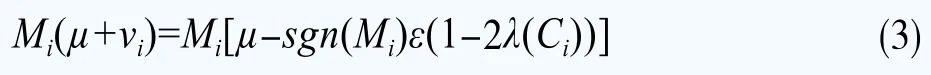

考虑不同年龄段人口风险规避心理的不同、对资产种类偏好不同,从投资者行为层面分析人口结构变化对股市参与和参与程度的影响。基于Cao et la.(2005)[17]、王聪等(2015)[25]所构建的最优股票投资理论框架,本部分将家庭人口结构特征引进最优投资决策模型,进而分析家庭人口结构因素对家庭股票投资的影响。模型的前提假设条件是代表性家庭风险承受能力和信念期望收益具有异质性以及未来预期收益充满不确定性,在此基础上设代表性家庭i的初始财产和期末财产分别是W0i、W1i,投资产品组合包括股票和无风险金融产品,其中股票的初始价格是P0,股票的期末价格P1服从正态分布N(µ,σ2),由于缺乏关于未来股票收益概率分布的充分信息,在这里假设家庭对股票期末价格估计的均值是µ-ε≤E(P1)≤µ+ε,ε服从正态分布,同时假设家庭对股票期末价格的信念期望是µ-ε≤µ+v≤µ+ε,其中v反映了不确定性带来的风险溢价,则经济系统中每一个理性家庭代表的效用函数是:

其中η表示风险厌恶系数。

将代表性家庭的不确定性偏好记作λ,λ变化范围从0到1,其中λ=0表示对不确定性极度厌恶,λ=1表示对不确定性极度偏好,而λ=0.5表示对不确定性持中性态度,投资者对不确定性的不同认知态度与其个人先天性格、家庭环境、收入水平以及生命周期等有着密切关联,在这里我们重点构建年龄结构特征对家庭投资者不确定性认知的影响进而对其投资组合决策的作用机制,通过设定

将家庭中的少年抚养比(孩子数量与劳动力数量的比值)Ci引入到不确定偏好函数中去,λ(Ci)是Ci的减函数,这样设定的依据如下:通常来说中年人口风险承受能力最强,是股市投资的主力军,而青少年暂时不具备收入来源,但其自身消费会消耗其父母亲的收入,因此会拉低中年父母亲人口的风险承受能力,因此如果代表性家庭的孩子数量与劳动力数量比值越大,说明要么分母越小、要么分子过大,而这都会降低家庭的整体风险承受能力,从而表现出更高的不确定性厌恶。实证方面也支撑年轻家庭的风险厌恶,如Yoo(1994)[12]根据美国消费者财务特征调查数据分析发现年轻家庭在幼儿抚养等的约束下,很少投资于风险资产。沿袭Cao et la.(2005)[17]的做法,在这里假设代表性家庭将依据其投资收益信念中最坏的情景来衡量效应水平和进行投资组合决策。设代表性家庭i选择投资Mi股股票,则其对股票收益的信念期望的表达形式是:

上面的表达式的涵义是当家庭持有股票多头时,不确定性厌恶家庭会选择股票收益的信念期望下限µ-ε(·)作为决策基准,其中ε(·)反映了代表性家庭少年抚养比影响下的不确定性厌恶差异带来的风险补偿。同时得出代表性家庭期末财产W1i的期望和方差形式是:

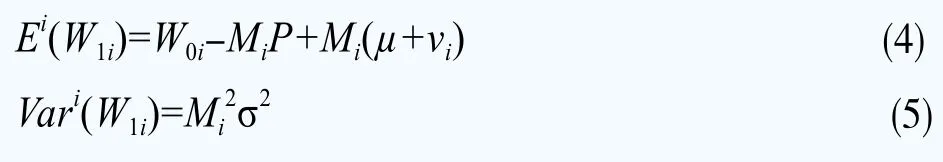

在悲观决策条件下,将上面期望和方差的表达式代入代表性家庭的效用函数中,可得

代表性家庭面临的信贷约束条件是

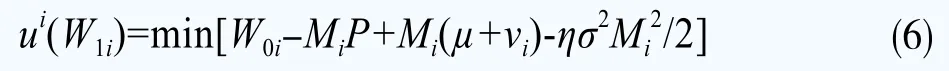

在上述约束条件下,将(3)式带入(6)式中去可以求出代表性家庭效用函数的一阶条件:

在(8)式的基础上,本文可以从λ(Ci)<0.5、λ(Ci)=0.5、λ(Ci)>0.5分三种情景讨论家庭少年抚养比对家庭股票投资行为的影响。

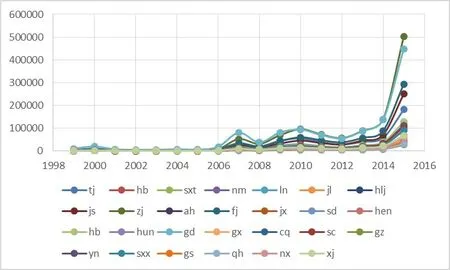

情景1:当λ(Ci)<0.5时,有ε(1-2λ(Ci))>0,则

从上式可以看出对于不确定性厌恶的家庭,其最优选择为“有限参与”股票市场,即当股权溢价µ-P在抵补其不确定性补偿后严格为正时选择多头持股,反之为负时选择空头持股。

由于∂ε(1-2λ(Ci))/∂Ci>0可知,代表性家庭的少年抚养比越大,家庭选择不参与股市的区间越大。而且由∂|Mi*|/∂Ci<0可知代表性家庭的少年抚养比越大,家庭投资股市的参与程度越小。由此可以得出命题1。

命题1:对于不确定性厌恶的家庭来说,随着家庭少年抚养比的提高,风险厌恶程度会随之提高,从而导致不参与股市的概率区间扩大,且当参与股市时对股票的投资程度将会降低。

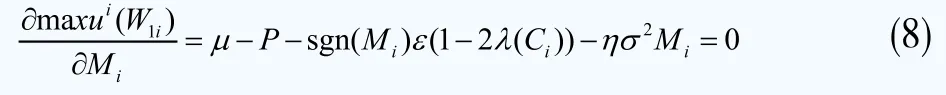

情景2:当λ(Ci)=0.5时,有ε(1-2λ(Ci))=0,则

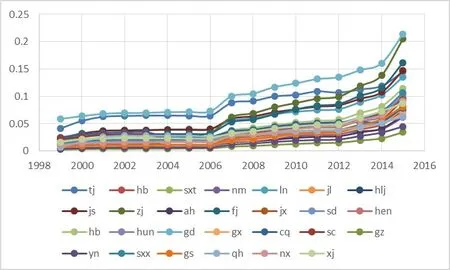

情景3:当λ(Ci)>0.5时,有ε(1-2λ(Ci))<0,则

从(10)、(11)式可以看出对于不确定性中性和偏好的家庭,其最优选择为参与股票市场,即当股权溢价µ-p为正时选择多头持股,反之为负时选择空头持股。同样由∂|Mi*|/∂Ci<0可知代表性家庭的少年抚养比越大,家庭投资股市的参与程度越小。由此可以得出命题2。

命题2:对不确定性中性和不确定性偏好的家庭,其将会参与股市投资,但随着家庭少年抚养比的提高,风险偏好程度会随之降低,从而导致参与股市的概率区间缩小,且对股票的投资参与程度将会降低。

同理,可以推导出与命题1、命题2相一致的家庭老年抚养比对股市参与率及其参与程度的负面影响的结论。需要注意的是一个地区家庭中少年比例越多,则意味着拥有少年的家庭占全体家庭的比重越多,进而该地区少年人口占比越多,从而对改地区股市参与率和参与程度抑制效应越大,这是一个充分不必要条件,即反过来不一定可行。

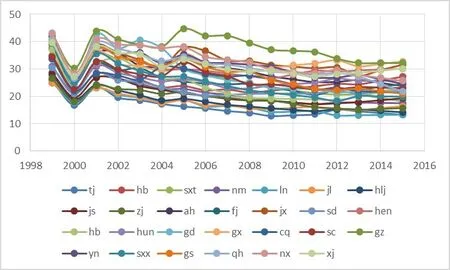

变量的选择和统计性描述

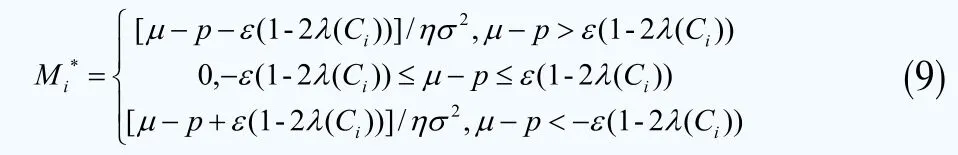

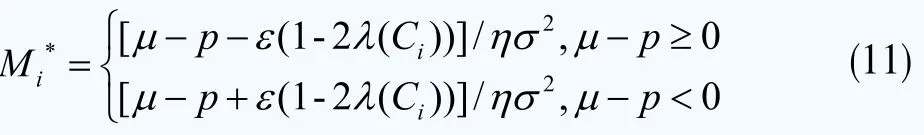

关于股市参与率和参与程度的指标构建有两个维度,一是微观维度,通常使用居民是否拥有上市公司股票,它反映了居民的股市参与概率(Hong et al.,2004)[18],该变量是一个虚拟变量,取值为0或1;其二是居民持有的上市公司股票价值占其金融财产的比重,反映了居民参与股市的程度(Guiso et al.,2004)[19]。另一个视角是从宏观维度来度量,通常使用特定区域内投资于股票的居民占一定统计口径人口数的比重,通常作为分母的人口数包括:(1)一个国家或地区经济活动人口的比例(如Giannetti et al.,2003)[20];(2)成年人口的比重,主要为澳大利亚和我国香港证券交易所所采用(余劲松,2011)[26];(3)总人口的比重(如Grout et la.,2009)[21]。本文采用两个指标来衡量居民的股市参与率和参与程度,具体来说,利用不同地区间人均股市开户数反映股市投资广度的差异性,人均股市开户数越大越能说明该地区炒股的人数越多;利用不同地区间人均股市交易金额反映股市投资深度的差异性,人均股市交易金额越大越能说明该地区居民炒股的参与程度越深。为了防止选择不同人口口径存在的客观偏差,首先选择总人口的比重作为计算股市参与率和参与程度的分母,同时后续的稳健性检验中又选择城镇人口作为分母,以便与利用总人口作为分母回归出的结果进行比较,相互辉映。从图1可以看出各个地区股市参与率和股市参与程度的差异,其中2006年之前股市参与程度的地区差异特征不是很明显,2006年之后开始出现地区分化,而且东部沿海省份的股市参与程度上升幅度较大,而西部地区上升幅度较小。从图2可以看出各地区的股市参与率一直是稳步提升,其中东部沿海省份的股市参与率上升幅度较大,而西部地区上升幅度较小。

图1 各个地区的股市参与程度

图2 各个地区的股市参与率

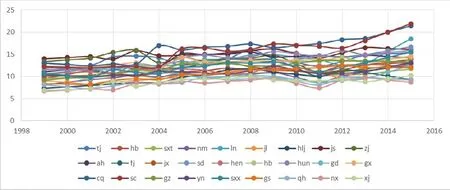

人口年龄结构选择了少年抚养比、老年抚养比,少年抚养比是指0~14岁群体占15~64岁群体的比重,老年抚养比实指65岁以上的老年人口占15~64岁人口的比重,二者都会减少社会总储蓄,同时二者风险承受能力都比较差,其中老年人是因为缺乏未来可持续收入来源,所以会减少不确定投资进而影响股市参与和参与程度;而少年儿童是因为会降低家庭父母的收入,因此会拉低中年为人父母群体的风险承受能力进而间接影响股市参与和参与程度。此外,选择这两个变量的原因在于数据可得性,这是实证分析的基础。同时控制变量中还选择了能够反映人口结构的男女性别比,这是因为通产男性群体比女性群体的风险承受能力更强,如果一个地区的男女性别比越大,社会总体风险承受能力就会被拉高,因此股市参与和参与程度就会越强。如图3和图4所示,各个地区的少年抚养比均呈现下降的趋势,而老年抚养比均呈现上升的趋势,其中中西部地区少年抚养比下降的更为平缓、东部地区下降的更为陡峭,而老年抚养比没有表现出东部地区上升的快、中西部地区上升的慢的规律。

此外,控制变量中还包括地区GDP规模、房地产价格增速、地区居民平均受教育程度、地区城镇化率以及外商直接投资(FDI),其中预计地区GDP规模、地区居民平均受教育程度、地区城镇化率会对股市参与率和参与程度带来正向影响,持续的FDI流入能够增进投资者对未来经济的看好,从而有利于引导居民参与股市的积极预期,另一方面在股市高涨时,FDI也会通过托宾q拉低股价,从而降低居民投资股票的热情。同时需要强调的是房地产价格增速一方面会给个体投资股市带来挤出效应,这是因为对于没有购置房产或者正在偿还房贷的群体来说房价增速过快会降低房价收入比,挤压个人收入中对其他投资产品的购买从而影响股市参与和参与程度;另一方面房价增速会给个体带来财富效应,这是因为对于已经房产的家庭随着房价增速的上升其房产会出现升值,从而这部分群体参与股票市场来对冲流动性差的房产的风险动机会更加强烈。因此房地产价格增速对股市参与和参与程度的影响就取决于上述两种效应的综合,如果挤出效应占主导就会给股市参与带来负面影响,相反财富效应占主导就会给股市参与带来正面影响。

图3 各个地区的少年抚养比

图4 各给地区的老年抚养比

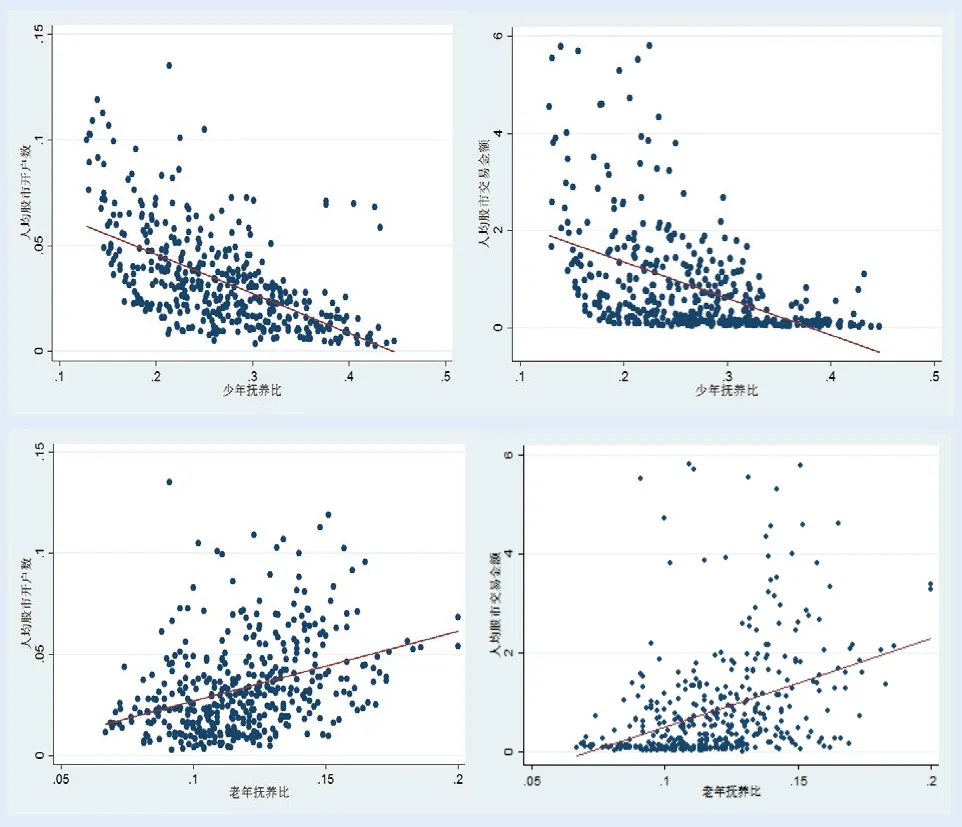

从图5可以看出,我国少年抚养比与人均股市开户数、人均股市交易金额呈现显著的负向关系,这一现象也符合我基本国情,一个地区的少年抚养比越大意味0~14岁群体的人数上升,同时劳动年龄人口相对下降,少年人口的增加会带来家庭对孩子的投资支出增加,尤其是现在社会对孩子的教育投资占一个家庭收入的很大比重,同时作为0~14岁孩子的父母工作时间都不是特别长,有的甚至需要偿还长期房贷,而这都会对微观家庭收入配置在股票资产上造成挤压。同时作为最有潜力和实力投资股市的劳动年龄群体比重的下降,也会降低人均股市参与度。

图5 人口抚养比分别与人均股市开户数、人均股市交易额的简单统计关系

我国老年抚养比的日益上升表明老年人口占劳动力人口的比重相对上升,依据美国经济学家莫迪利安尼的生命周期理论可知,理性个体为了追求一生的效用最大化,会根据其预期的一生收入来决定其当前的消费和投资,理性个体往往会在其年轻时进行储蓄并投资如股票类的风险较大的资产,而当其年老退休后会消耗储蓄并减少风险较大资产的配置,如果一个社会的老年抚养比上升必定会对该地区的股市参与、参与程度产生负面冲击,从而会给股票价格带来下行压力。从我国深交所的数据看,老年抚养比与股市参与率的关系不是特别明显,没有显著的负相关关系,相反略微呈现一定的负向关系,对此的解释可能是我国是一个快速转轨的经济体,股市建设的时期不长,从而老年人对股市的参与率从短期来看有上升,但长期来看老年人对股市投资可能随着时间推移其认知度和观念会改变,随着未来我国股市的完善规范和老年人投资理念越来越理性成熟,不同地区的老年抚养比与人均股市参与程度可能会呈现负向关系。

实证结果与分析

实证分析使用国内除上海、北京、海南和西藏以外的27个省市自治区在深交所的股票开户数、交易金额数据,其中股票开户数、交易金额地区分布数据来自于《深圳证券交易所市场统计年鉴》,其他数据来源于《新中国60年统计年鉴汇编》和国家统计局官方网站数据库。具体模型设定如下:

表1 实证变量的描述性统计

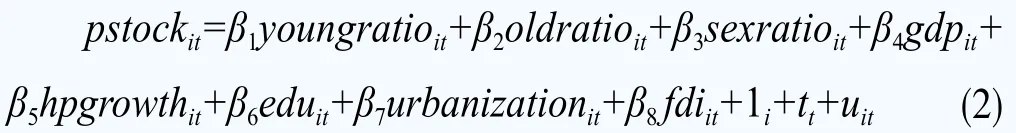

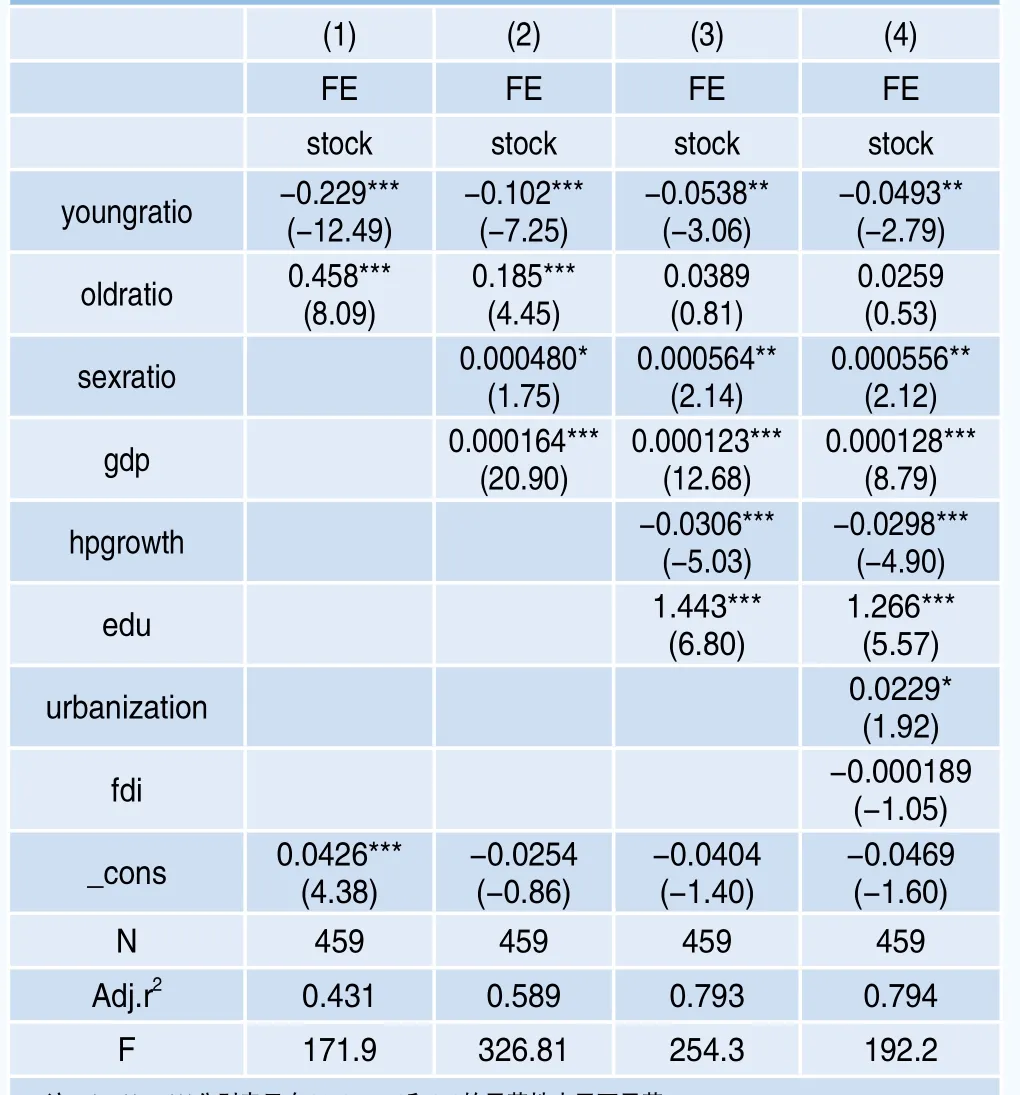

一、基准回归

基准回归发现,少年抚养比每提高一个百分点,股市参与率下降0.0493个百分点,股市参与程度将下降3.933个百分点。老年抚养比对股市参与率和参与程度的影响不显著。男女性别比对股市参与率和参与程度有显著的正向影响,这可能源于男性投资者相对女性投资者对股票投资的风险承受能力更大,若一个地区男性成员比例越高,在股市参与率和参与程度也会越大。此外,房地产价格增速越大越不利于地区股市参与率和参与程度,回归系数为负表明我国房地产价格对股市参与率和参与程度的挤出效应大于财富效应。地区GDP、居民受教育程度、城镇化率和FDI对股市参与率和参与程度的影响均呈现正面效应。

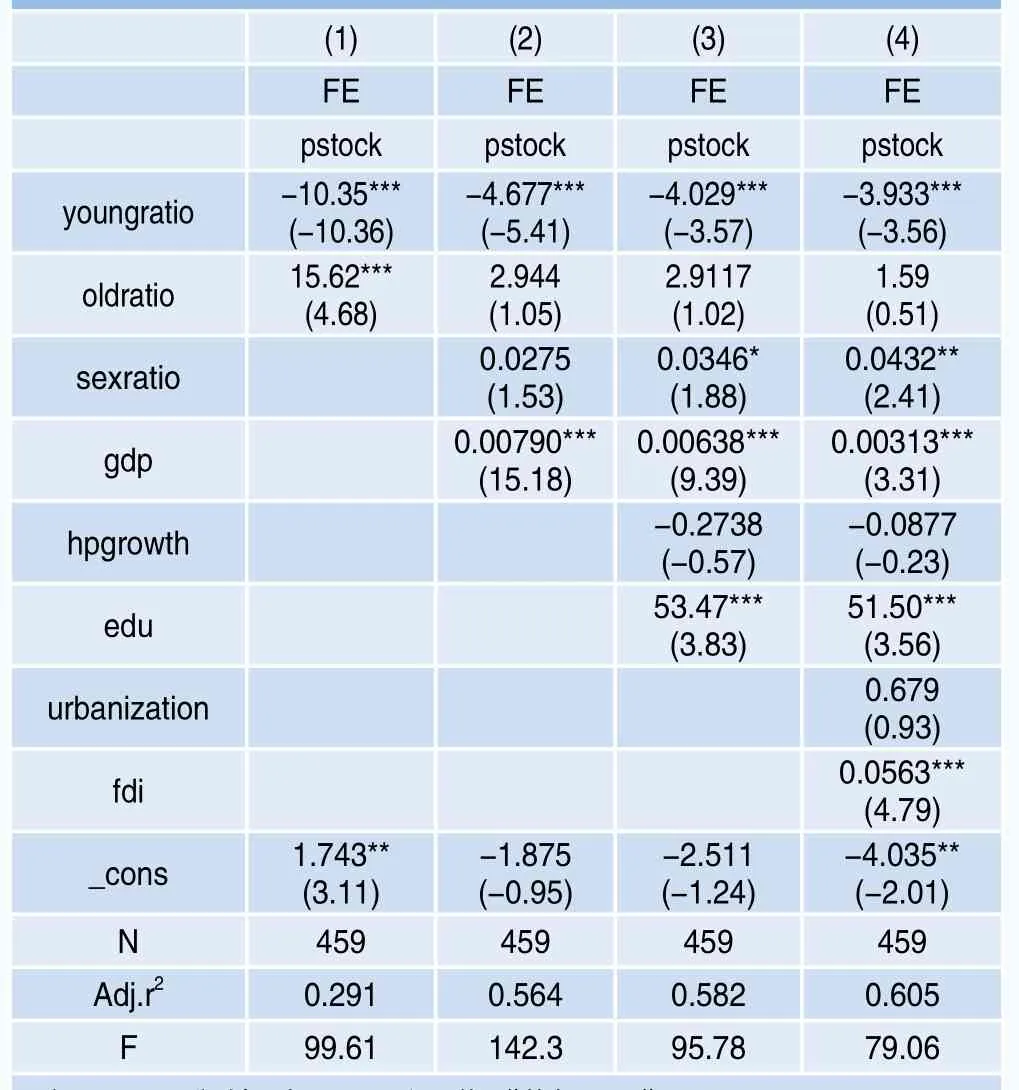

二、分区域回归

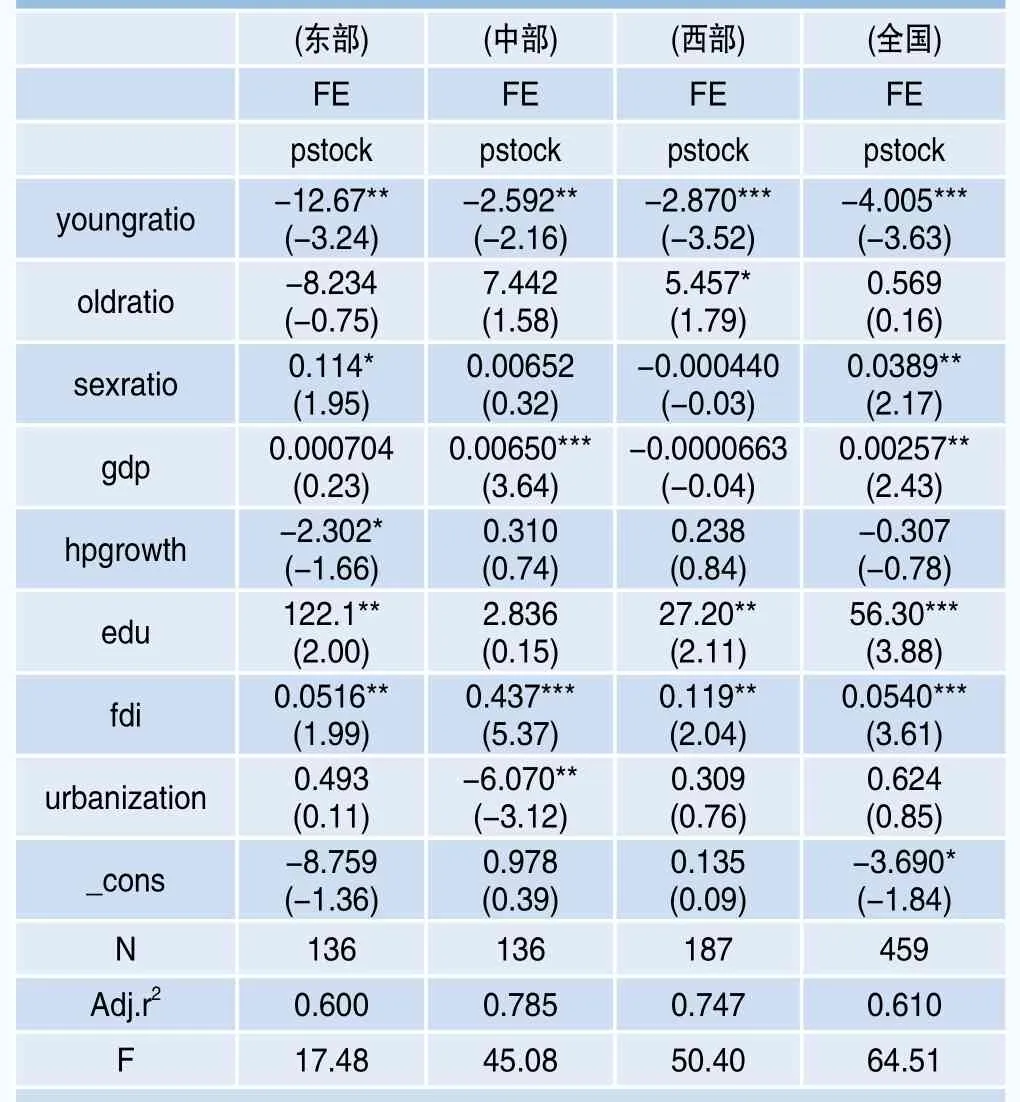

如表4中股市参与率分区域回归结果中,东中西地区的少年抚养比对股市参与率的负面影响依次递减,这也说明东部地区对孩子抚养和教育等成本占家庭收入的比重对股市投资的挤压较大;老年抚养比对股市参与率的影响不显著,但从系数的符号看东部地区的老年抚养比与人均股市参与率呈现了负向关系,这也表明东部地区的老年群体投资观念比较成熟,已具有较长时间的股市投资经验。GDP规模对股市参与率的影响在东中西地区表现也不一样,其中西部地区的GDP规模影响最大,中部地区的GDP规模影响最小。房价增速对东中西地区的股市参与率影响都呈负面作用,这表明快速上涨的房价已经对居民的股票配置产生了挤出,其中东部地区的房价增速对股市参与率负面作用最大,中部地区的负面作用最小。

表2 股票参与率总体回归结果

表3 股票参与程度总体回归结果

表4 股票参与率分区域回归结果

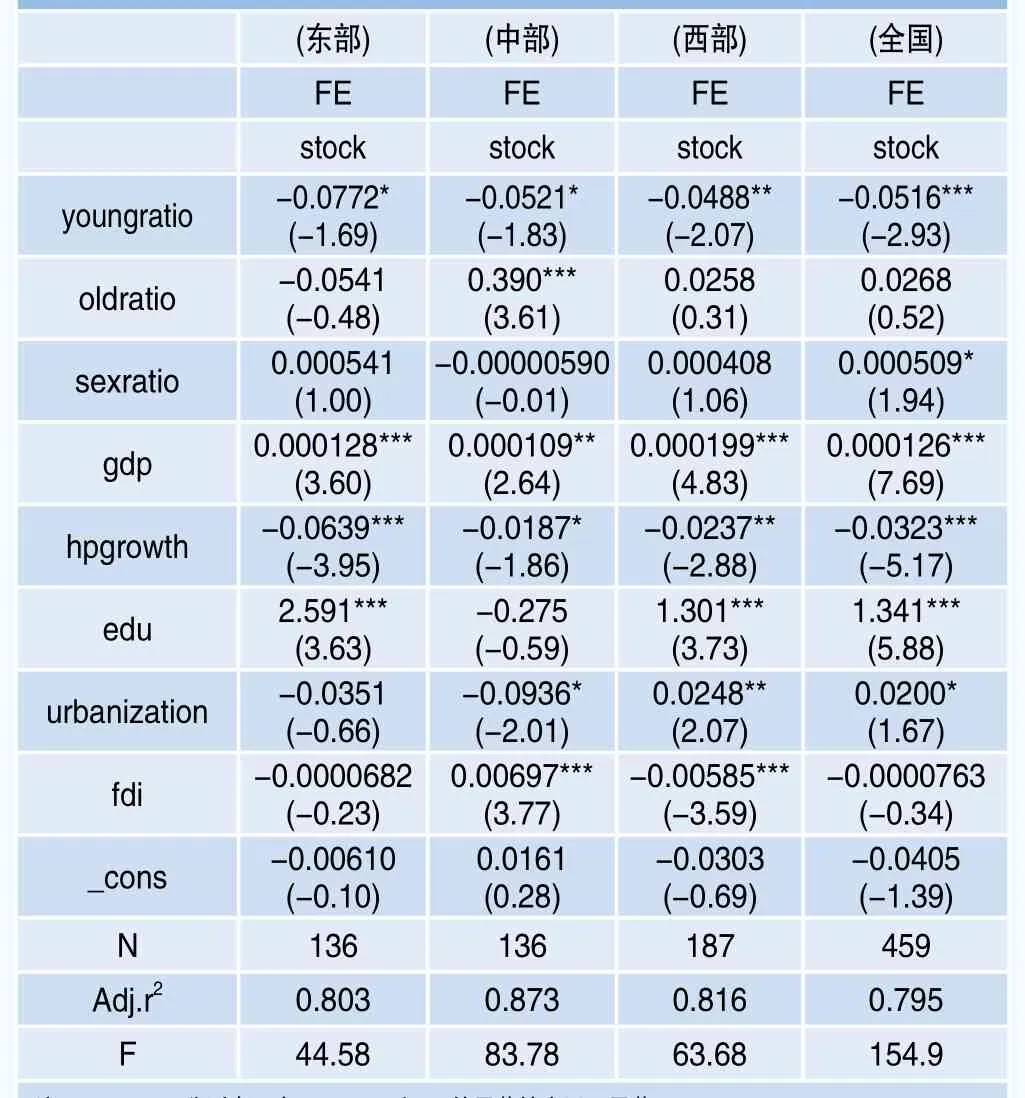

如表5中股市参与程度分区域回归结果中,东部地区的少年抚养比对股市参与程度的负面影响最大,中部地区的影响最小,这也说明东部地区对孩子抚养和教育等成本占家庭收入的比重对股市参与程度的挤压较大;老年抚养比对股市参与率的影响不显著,但从系数的正符号看东部地区的老年抚养比与人均股市参与程度呈现了负向关系,这也表明东部地区的老年群体投资观念比较成熟。此外房地产价格增速对东部地区的股市参与程度有负面影响,对中西部地区影响不显著;FDI对地区股市参与程度有积极影响。

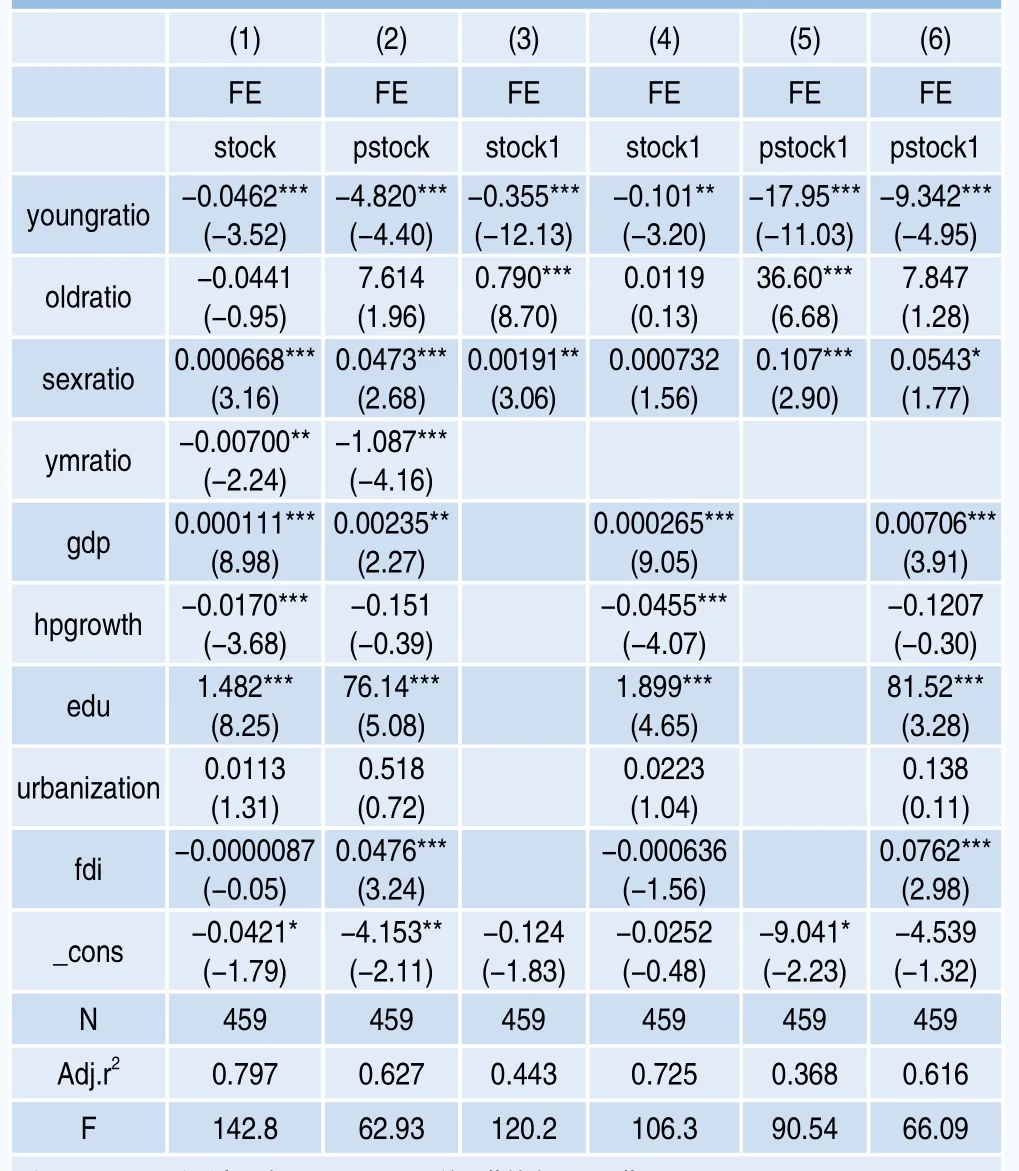

三、稳健性检验

稳健性检验通过引入青年-中年比例1和变换被解释变量来减小内生性的影响,估计结果仍然表现出较好的稳健性。具体来说,由于我国信息网络等炒股的硬件设施向农村地区覆盖相对滞后,广大农村居民参与股票交易的概率相对较低,当然也有一部分农村居民可以在城市打工的同时炒股,在这里暂不考虑农村居民流入城市炒股票这部分的影响,因此稳健性检验近似将拥有股票交易账户的投资者均视为城镇居民,以此为基础来测算我国不同地区城镇居民股市参与和参与程度。回归结果发现,在使用城镇居民人均开户数和交易金额作为被解释变量后,少年抚养比对股市参与和参与程度的负面影响变得更大,近似是原来回归系数的二倍,这表明在使用全部人口计算的人均开户数和交易金额数据时的确低估了少年抚养比的负面效应。在引入青年-中年比例后的回归结果发现,少年抚养比对股市参与率的负面影响略微有所下降,但统计上依然显著,而少年抚养比对股市参与程度的负面影响有所上升,但统计上依然显著。此外,青年-中年人口比例与股市参与率和参与程度呈现显著的负向关系,在这意味这中年人口比重的上升和青年比重的下降会导致地区投资股市的风险偏好发生变化,即中年人口的风险厌恶相对年轻时期有所下降从而会将家庭财富的一定比例配置到股市中去。

表5 股票参与程度分区域回归结果

结论及启示

本文通过构建人口结构影响股市参与的微观基础并进行实证分析通过控制地区性别比、GDP、教育程度、城镇化、房价增速和FDI因素后发现,少年抚养比对不同地区的股市参与率和参与程度存在显著的负向作用,而老年抚养比的影响在统计上不显著。进一步通过分东中西回归发现,少年抚养比对东部地区股市参与率和参与程度的负面影响最大,而对西部地区的股市参与率负面影响最小,对中部地区的股市参与程度负面影响最小。稳健性检验分别通过引入青年-中年比例和变换被解释变量来减小内生性的影响,估计结果表现出较好的稳健性。当然,理想的实证分析是把投资者在上交所和深交所的交易数据合并处理后进行研究,但是由于上交所的数据无法支撑,所以论文只能采用深交所的数据进行分析,考虑到深交所覆盖的投资者和投资地区也是面向全国,因此基于这一数据的分析仍然具有一定的可行性和研究价值。

表6 稳健性检验回归结果

随着我国股市的发展,参与人数日趋增加,人口结构将会对股市产生重要的影响,认识并探究股票市场背后的人口结构因素将对政府的经济部门政策制定、居民和企业的资产管理方向有重大的帮助。我国人口结构在未来20年内将陆续迎来世代交替,根据美国、日本等发达国家的先行经验,青年人口数与中年人口数存在巨大的世代落差,人口年龄结构的变化将对资本市场产生长期、基础性的影响,如“婴儿潮”的大规模退休将对股市造成较大的负面冲击,为此政府和金融监管部门需要提前做好筹划,避免因为人口结构因素给股市带来的系统性风险,应对手段包括降低股票交易成本、提高投资者股市参与率,同时积极吸纳港澳台地区和新兴经济体的年轻居民对我国股市的投资等。

尽管老年抚养比对股市参与和参与程度的影响目前不确定,但是少年抚养比对股市参与和参与程度呈现了显著的负向作用,且东部地区的负向作用更加明显,这说明家庭孩子数量-质量关系起到关键作用(Croix et la.,2003)[22],即东部地区的少年抚养比尽管较低但却对股市参与程度影响最大,这可能是因为东部地区对孩子的教育、抚养成本支出远远大于中西部地区的家庭,从而对其家庭收入的挤占较大,最终拉低了中年为人父母群体投资股市的风险承受能力。但随着我国少年抚养比的逐年下降,未来我国居民股市参与率和参与程度可能会有较大幅度的上升。

注释

1. 青年-中年比例数据是作者通过对各个省份1949~1959年、1966~1976年的人口出生率与当年地区总人口计算得出的,进而估算出1999~2015年各个省份的40~49岁人口数,同样的方法也估算出1999~2015年各个省份的20~29岁的人口数,后者比上前者即为青年-中年比例。