共享视阈下我国农地制度和组织模式创新研究

——兼评中国土地私有

陈胜辉

共享视阈下我国农地制度和组织模式创新研究

——兼评中国土地私有

陈胜辉

农地制度是农村社会生产关系中的核心。农地私有违背了马克思主义所有制演进原理的科学性和社会主义共享经济的本质要求。我国现行农地制度与共享具有内生关系,在本质上是一致的。家庭承包农地制度并不能成为我国农村经济发展的最终形式,板块化经营不能从生产力层面满足农业劳动者共享发展的要求。新型合作是我国农地制度和经营模式未来发展的合理选择,能在生产力和生产关系两个层面保障农业劳动者共享发展的实现。

农地制度;农地私有;马克思;共享;合作

引 言

共享经济发展是社会主义的本质要求,应从生产力和生产关系两个层面进行考察。剩余产品是实现共享的物质前提,这并不是说有了剩余产品就能实现共享,只是为共享提供了可能。剩余产品的多少取决于生产力发展水平。公有制生产关系下,生产资料归劳动者共同所有,创造的剩余产品自然归劳动者共同占有,因此,公有制生产关系和共享具有内在联系,在本质上是一致的,剩余产品只有置于公有制生产关系下才能实现共享。因此,实现共享发展必须具备两个前提:一是较高的生产力水平,二是公有制生产关系作制度保障,并且公有制生产关系是决定因素。我国现行土地制度是农村经济中的公有制生产关系,是实现农业劳动者共享剩余的制度保障,必须坚持完善和发展。但是,随着我国农村生产力发展,家庭承包经营方式的弊端逐渐显露出来,在生产力层面,无法解决“板块化”经营和规模经济的矛盾,限制了生产力的发展;在生产关系层面,无法解决小生产和大市场的矛盾,拉大城乡居民收入差距。因此,需要更先进的经营模式引导我国农村经济实现社会化和现代化。

当前,理论界关于这项课题的研究成果颇多,学者们运用不同的理论、方法提出了关于农地制度和农业生产经营模式的各种看法,分歧较大,甚至存在完全相反的看法。有学者主张实行农地私有以实现我国农业发展的社会化和现代化,如文贯中认为避免三农问题酿成严重的社会危机,唯有改革现行土地制度,发挥市场机制的调节作用[1]。李再扬用制度分析方法,通过对中国和英国历史上土地制度演变的考察分析,认为土地私有产权制度的确立是建立市场经济和实现“现代化”的必要条件[2]。这些流行观点不是来自对农业经济过程的全面观察,而是仅仅凭借对局部的、表面现象的观察,依据自己的感知直接得出的,是形而上学的,尽管看上去有一定道理,但如果用本质分析的观点加以考察,就会发现其中不科学的地方。如果不对这些流行的观点进行反思,就不能对农地制度做出科学合理的顶层设计。我们认为,我国绝对不能实行农地私有。其一,农地私有违背马克思关于所有制演进原理的科学性;其二,农地私有既不能从生产力层面更不能从生产关系层面保障农业劳动者共享发展的实现,唯有以家庭承包责任制为基础的新型合作制度才是我国农地制度发展路径的合理选择。

一、我国现行农地制度和经营模式的利与弊

社会主义共享的本质属性决定了我国不能实行土地私有化。那么,我国现行的农地制度和经营模式就是健全和完善的吗?只要坚持这种制度,是否就能实现农业生产现代化和社会化、实现农业劳动者共享经济发展呢?因此,必须科学分析我国现行农业制度和经营模式的利与弊。唯物辩证法为我们分析中国现阶段农地制度和经营模式提供了锐利武器。现行农地制度和经营模式既有优势也有弊端,逐渐不能在生产力层面保障共享发展的实现。

(一)我国现行农地制度经营模式的利

现行农地制度在生产力和生产关系层面为农业劳动共享社会剩余提供了可能和制度保障。如果土地、农田水利等农业生产要素不和劳动者通过一定的社会生产关系结合起来就不能形成现实的生产力。社会生产关系反映着人们在物质生产活动中的结合方式,决定着生产的社会形式。诚然,促使这些因素结合起来的生产关系不同,就会表现出不同的社会形式。1950年代,党在农村建立合作经济组织,经历了互助组、初级社和高级社,最终建立了人民公社组织。使农民摆脱了以家庭为单位的狭小规模,扩大了农业生产,开辟了我国农村工业化和社会化的道路。合作组织的发展是一个长期过程,唯有在长期的实践中才能认识并掌握这一经营模式的运动规律,进而根据生产力发展状况进行合理调整,发挥组织农业生产的积极作用,使农业生产发展到社会化生产所要求的水平。但是由于“左”的错误影响,很多政策脱离农村实际,超越了当时农业生产力发展现状,并没有为我国农业生产开辟广阔的空间。

劳动工具是生产力发展的物质形态,拥有的生产工具的性质不同,劳动的分工和经营模式就会不同,即所谓“手推磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”[3]108。20世纪70年代末,为适应农村生产力状况和农民的文化水平,党在农村采取家庭承包责任制的经营方式,农民获得部分生产剩余的索取权,夯实了农民共享发展成果的制度基础。从生产力和生产关系矛盾运动的原理来看,这种经营方式是与我国当时农业发展阶段相适应的。当时我国农业生产基本依靠犁耙等手工工具,动力主要依靠牲畜和人力,如1983年,农村生产性固定资产中役畜占了30.0%;手工劳动占比重很大,社会分工也没进展,科技知识贫乏,经营管理能力低下,如1984年平均每个乡劳动力人数中,大专文化程度的占0.05%,高中文化程度的占8.82%,两者之和还不到10%。实践也已证明家庭承包制是与这种生产现状相适应的。承包制度下土地归集体所有,经营权控制在农业劳动者手中,所有权和经营权的分离是社会化大生产使然,有利于提高农业劳动生产力。我国市场经济的发展,为农业生产开辟了广阔的市场空间,生产力发展取得了极大成就。1978年我国农业总产值1117.5亿元,到2014年增加到54771.5亿元,大约增加了48倍。人均粮食产量从1978年的319公斤增加到2014年的445千克。在农业生产力取得巨大成就的同时,农村居民的消费水平也有了很大提高,从1978年的138元增加到2014年的8744元,大约增加了62.4倍。总之,家庭承包责任制极大地释放了我国农业生产发展潜力,保证了共享发展实现的物质基础。

(二)我国现行农地制度和经营模式的弊端

家庭承包责任制在生产力层面逐渐不能满足共享发展的要求,成为共享物质基础进一步丰富的障碍,生产关系层面的制度保障作用也出现了弊端。

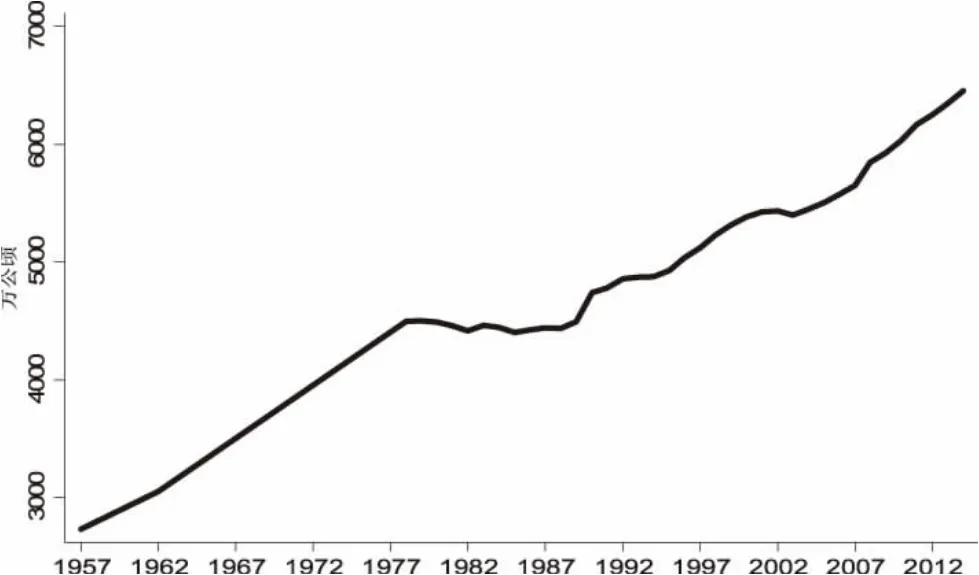

生产力层面,无法解决“板块化”经营和规模经济的矛盾。以农户为生产单位,所容纳的社会生产力规模仍然有限,大型机械和农业技术的改进和应用受到限制。应对自然风险能力较差,公共基础设施特别是大型农田水利工程是提高农业自然生产率的条件,却依然依靠我国在上世纪五六十年代取得的成果,兴建动力不足。经营权属于不同农户所有的狭小地块阻碍了大型农田水利工程的兴建。以农田有效灌溉面积为例,20世纪70年代末到90年代初,我国的农田水利建设基本上处于停滞状态,原因是多方面的,主要原因:一是农村经济处于制度转换之中,二是国家减少了对农田水利建设的投入[4]。可见,家庭承包制的小规模经营给我国农田水利建设带来了负面影响,之后由于其他政策调整,农田水利建设才取得了长足发展。这也反映出现行农地制度和经营模式对大型机械和农业技术改进的限制。

图1 1957-2014年我国农田有效灌溉面积

生产关系层面,无法解决小生产和大市场的矛盾。市场经济的发展使农业生产的各个环节都与市场发生紧密的联系,以家庭为单位参与市场活动,势单力薄,应对市场风险的能力较差。收入持续增长乏力,城乡收入分配差距加大,以消费水平为例,城镇居民消费水平从1978年的405元增加到2014年的25449元,一直高于农村居民消费水平,2000年城镇居民消费水平是农村居民的3.7倍,近年来差距虽有缓和,但仍然是农村居民的3倍左右。在市场机制作用下,农产品价格相对非农产品总是处于不利地位,致使农业劳动者在市场交换中处于不利地位,这种“剪刀差”限制了农业劳动者收入持续地增加,逐渐丧失共享发展的公平性。

因此,随着我国社会生产力发展,现行的农地制度和经营方式的缺陷呼唤新的经营模式出现,为农业劳动者共享发展提供可能和制度保障。我国农村人口占全国总人口的70%,因此,可以说农民不进入小康社会,我国就谈不上真正进入小康社会。家庭承包责任制不可能引导9亿多农民走上共同富裕的道路,进入小康社会,摆脱农民身份,成为新型劳动者,也不可能成为我国农业生产的最终经营模式。为了进一步满足农业劳动者共享发展的需要,提高农业生产的社会化程度,需要进一步探索能够适应市场经济运行的农业生产经营模式,需要有更先进的能容纳更大生产力规模的新型的生产经营模式引导农民真正进入社会主义。这种新的生产经营模式出现之前,我国农户已自发地适应这一变化,突破狭小规模限制,如生产中的机器耕作、播种等环节分离外包出去等,这是我国农民在既定的生产方式下主动探求新的生产方式的结果。

二、农地私有违背马克思关于所有制演进原理的科学性

探索新型农地制度首先要明确的是决不能实行农地私有。正确判断我国该不该实行农地私有,首先要肯定马克思关于所有制演进原理的科学性,其次要看农地私有是否是共享经济关系。所谓私有制是存在于劳动资料和外部条件归私人所有的地方的,是社会集体所有制的对立物。根据私有者是劳动者还是非劳动者可以分为不同形式,极端形式是“一种以生产者自己的劳动为基础,另一种以剥削他人的劳动为基础”,即剥削性的和非剥削性的,并且后者是以前者的消亡为基础发展起来的,这是生产社会化规律使然。这两极间会表现出“无数色层”,不妨以两极状态分析之。

(一)以生产者自己劳动为基础的小农生产方式是前资本主义社会的产物

以生产资料私有为基础的小生产方式能在生产关系层面提供保障,却不能在生产力层面为共享提供可能。农业劳动者共享剩余产品。从生产关系层面来看,生产者就是土地的自由所有者,占有土地是进行生产生活的前提条件和这种小生产方式得以发展的必要条件。其典型特征是土地和其他生产资料较为分散,生产者作为单独的劳动者以自己劳动为基础,或许同他的家人一起来生产他们的生存资料。产品绝大部分也是作为直接生存资料来使用,只有除此之外的剩余才作为商品进入市场进行交易。当然,由于农业中资本有机构成较低,仍然有超额剩余,直接归劳动者自己占有。

从生产力层面来看,这种生产方式由于土地无止境分散,缺乏应用社会劳动生产力和农业生产合理经营的条件,排斥协作,排斥科学技术的广泛采用,排斥劳动的社会形式,排斥社会生产力的自由发展。而“今天,大规模使用机器耕种土地已成了一种常规,而且日益成为惟一可行的农业生产方式”[5]733,因此,这种生产方式发展到一定程度必然产生“消灭它自身的物质手段”。此时,社会内部被其束缚的力量就会活跃起来,这种小农业生产方式“必然要被消灭,而且已经在消灭”,被资本主义私有制所代替。结果,小生产者破产,失去个人独立发展的基础——土地,生产者和土地等生产资料相互分离。分散的生产资料转化为社会积聚的生产资料,多数人的分散财产转化为少数人的集中的大财产,生产者变为无产者,生产资料转化为异己的物质力量。不但自己的劳动成果不归自己所有,劳动过程也由资本控制,劳动者自己创造了异化力量来统治自己,这样的土地私有何谈劳动者共享发展成果和劳动过程。

其实,马克思早就否定了这种小农业生产方式,认为这种生产方式从没有作为一切生产的共同形式存在过,是前资本主义时期社会经济的基础。并且这种生产方式的正常发展要有一个“补充物”,即家庭手工业生产,但是这个“补充物”随着工业化逐渐被消灭。小农业生产方式最终必将成为整个社会经济发展的障碍,这种“必然要被消灭,而且已经在消灭”的小农生产方式还能成为我国农地制度和经营模式的合理选择吗?诚然,答案是否定的,原因在于限制了生产力发展。

当然,小生产者也可以选择合作,并且工厂和信用制度也为此提供了基础。利用工厂制度可以充分发挥协作作用,利用信用制度可以将原来小量分散的资源集中起来,实现规模化。在资本主义条件下,虽然这些制度基础体现着为资本所有者榨取剩余价值服务的阶级属性,但毕竟反映了商品经济和生产社会化的规律。实行合作,小生产者可以维持自己的生存和发展,利用生产资料使自己的劳动增殖,完成个人不能办到或难以办到的事情。在合作组织内部资本和劳动的对立已经被积极扬弃。这种合作是在私有制基础上发展来的,由于资源限制仍不满足生产社会化要求,只是向联合生产方式过渡的形式。这种合作是对资本主义经济关系否定的产物,具有集体经济的性质,但仍与我国20世纪50年代的合作及现阶段的合作有质的区别,前者以生产资料的私有制为基础,后者以公有制为基础。这种小生产者合作在历史上也曾出现过,由于经营规模扩大和生产现代化,仅仅依靠社员自有资金远不能满足需要,解决矛盾的主要方式就是利用信用从外部贷款,给合作社经营带来巨额债务负担,如1976年,丹麦合作社全年要支付的贷款利息达37亿克朗,占全年农业总收入的四分之一,显然已成为丹麦合作社发展的主要障碍[6]。事实上,马克思对这种生产方式持否定态度,认为这种合作“本身也会成为雇佣劳动的剥削者”,社员联合体依然是自己的雇佣者。如1982年,法国的“骚地马”牛奶合作公司有12个牛奶合作社组成,雇员总数在1万人上下,雇员比例很大[6]。因此,要想真正解决农业劳动者共享发展,仅仅依靠这样的合作是不可能的。

(二)以剥削他人为基础的资本主义土地私有制是建立在土地被掠夺和农业劳动者无产化之上

农地私有也可能产生以剥削他人劳动为基础的私有制度,即资本主义土地私有制,在生产力层面为农业劳动者提供共享剩余产品的可能性受阻,更不能在生产关系层面提供制度保障。资本经营农业能提高农业劳动生产力,推动农业发展,但对直接劳动者的农地的剥夺是资本主义农业生产经营方式存在的基础,它破坏了劳动力所有者能够逃身的最后领域,使其丧失最后一点独立性。这种资本主义土地私有依然同合理化的农业、同土地正常的社会利用之间存在着矛盾。私有权已成为赘疣,限制对土地本身来说健康的投资,榨取和滥用土壤肥力,加速贫瘠化和土壤肥力耗损速度,破坏农业生产合理经营。资本主义农业生产的任何进步都是掠夺劳动者技巧和掠夺土地技巧的进步,一定时期内提高土壤肥力的技术进步也是破坏土壤肥力持久源泉的进步,正如马克思所说“资本主义农业生产指望获得眼前的货币利益的全部精神,都和供应人类世世代代不断需要的全部生活条件的农业有矛盾”[5]697。

从分配关系来看,资本主义农业生产的基础是农业劳动者和土地相分离,这种生产关系势必形成与此相适应的收入分配方式,劳动者只能得到仅维持自己和家庭成员最低生活需要的相当于劳动力价值的工资,剩余价值为资本所有者无偿占有。试问,此时,农业劳动者共享的物质基础在哪里?马克思非常明确地否定了这种以剥削他人劳动为基础的资本主义农业生产方式。马克思认为随着生产力发展,规模不断扩大的劳动过程的协作日益发展,科学技术日益被自觉地应用,农地日益集中,劳动日益社会化,“达到了他同资本主义外壳不能相容的地步,这个外壳就要被炸毁了”[7],这是资本主义生产方式的终结。

世界历史上,农业从小生产走上社会化生产往往是采取资本主义方式实现,其演进方式有两条道路,列宁曾经把其总结为“普鲁士式的道路”和“美国式的资本主义发展道路”。所谓“普鲁士式的道路”就是“农奴主—地主农场缓慢地转变为容克—资产阶级农场”,这种资本主义农业发展的结果就是“大批农民变成单身无靠的农民和雇农,用暴力保持群众贫穷的生活水平,同时分化出一小撮大农,也就是资本主义必然要在农民中间造成的资产阶级大农”[8]780,资产阶级大农的出现是建立在大批农民无产化的基础之上,农奴制度的剥削手段逐渐为资本主义的剥削手段代替。而“美国式的资本主义发展道路”也是“用暴力摧毁旧的土地占有制”[8]781,即摧毁了地主经济,农民分化出资本主义农业生产中两个对抗的阶级,即农村资产阶级和无产阶级,大批农民同样无法逃脱被无产化的命运,只有一小撮农民演变为资本主义农场主。同时,资本主义生产的发展无情地斩断了农民和地主之间的宗法关系,农民生活毫无保障可言。这两种农业发展方式根本谈不上共享经济发展。当前,我国农业生产方式也正在经历着从以家庭承包制的小生产向规模化、现代化、社会化的生产转变的历史阶段,这一历史进程呼唤中国特色的社会主义的农业经济组织的出现。我国是社会主义国家,社会主义本质属性决定了发展经济的根本目的是为了广大劳动者的利益,农业生产组织的变革决不能走使农业劳动者无产阶级化的道路。

上述分析可见,农地私有无论是建立以自己劳动为基础的小生产,还是以剥削他人劳动为基础的私有制,既违背马克思关于所有制演进原理的科学性,也不符合农业劳动者共享经济的客观要求,农地私有并非共享经济关系。这在实际上回答了土地私有不是我国农地制度和农业生产经营模式的合理选择。

三、新型合作是我国未来农地制度和经营模式发展趋势

我国既然不能实行土地私有化,现行农地制度和经营模式又存在种种缺陷和问题,那么,我国未来农地制度和经营模式的发展趋势是什么?我们认为,农村集体经济是农业劳动共享发展的制度基础,必须坚持。应在克服现行农地制度和经营模式缺陷的基础上,以家庭经营为基础,以集体经济为支撑,建立新型合作组织,这既不是否定家庭承包责任制,也不是要退回到“人民公社体制”,而是家庭承包责任制的完善和发展。新型合作一方面进一步释放农业生产发展潜力,为共享提供物质前提,另一方面具有共享经济关系性质,为农业劳动者共享经济发展提供制度保障。

(一)突破以家庭生产为单位的狭小规模,容纳更高的生产力水平

共享发展的水平取决于剩余产品的丰富程度,而丰富的剩余产品又以生产力高度发展为前提,因此,可以说共享发展的水平取决于劳动生产力水平,农业生产力水平越高,农业劳动者共享的水平也就越高。依据生产力和生产关系对立统一原理,当“物质生产力发展到一定阶段,便同他们一直在其中活动的现存生产关系……发生矛盾”,此时就要变革现存的生产关系,使其同生产资料的性质相适应,以容纳更大的生产力发展规模。我国农业生产力的发展、社会化程度的提高,客观要求突破现阶段家庭承包责任制狭小规模对生产力发展水平的限制,要求更加高级的生产模式出现,以适应农业社会化生产力发展的需要,使我国农业由小生产的经营模式转化为大规模的社会化的经营模式。前有所述,世界历史上,农业发展由小生产实现社会化生产有两条道路,都以资本对农业的统治和掠夺,农业劳动者的无产化为结局,这两种方式根本谈不上共享,更不能体现社会主义的本质要求。因此,社会主义的本质属性决定了这两条道路绝不是我国农业实现现代化社会化生产的出路。实践也已证明,家庭承包责任制经营方式是适合我国国情的农业生产经营模式,现阶段,唯有以家庭承包责任制为基础、以集体经济为后盾的新的合作才是中国特色的社会化农业生产组织,才是实现我国农业生产社会化的正确的经营模式,也是共享的本质要求。

合作组织下的农业生产能够容纳更大规模的生产力,可以实现“大规模耕种土地,比在小块的和分散的土地上经营农业优越的多”,并且大规模地耕种土地能够使“……科学知识,……进行耕作的科学技术手段,如机器等,……有效地加以利用”[9]。随着社会分工和协作的发展,“在农业中采用集体的和有组织的劳动以及利用机器和其他发明”将成为必然趋势,新的合作则顺应了这一客观趋势,它能够容纳而不是限制“社会劳动生产力的发展、劳动的社会形式、资本的社会积聚、大规模的畜牧和科学的累进的应用”[5]912,是农业生产社会化规律的客观要求。“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾。此外,对于某一国家内冲突的发生来说,完全没有必要等这种矛盾在这个国家本身中发展到极端的地步”[3]81,也就是说我们没有必要消极地等待生产关系自行发生变革,我们可以用改革等手段积极地促进生产关系的发展变化,使生产力发展摆脱生产关系的阻碍。况且,目前我国农业生产资料的性质和过去相比已经发生了重大变化,已具备利用大型机械设备和现代化科学技术的能力,农业劳动者文化程度也有了很大提高,2012年每百人劳动力中大专及以上就有2.93人,与1984年相比有了很大提高,这就需要做好顶层设计,主动引导在家庭承包制的基础上建立新的合作制度,以使我国农业生产从分散的小规模的个体生产转变为集中的、由社会化大分工联合起来的大规模的社会化生产。因此,可以说新的合作制度是我国农业生产力和生产关系矛盾运动的产物,是我国农业发展的必然选择。

(二)新型合作具有共享经济关系性质,能够使农户适应市场经济运行,缩小城乡居民收入差距

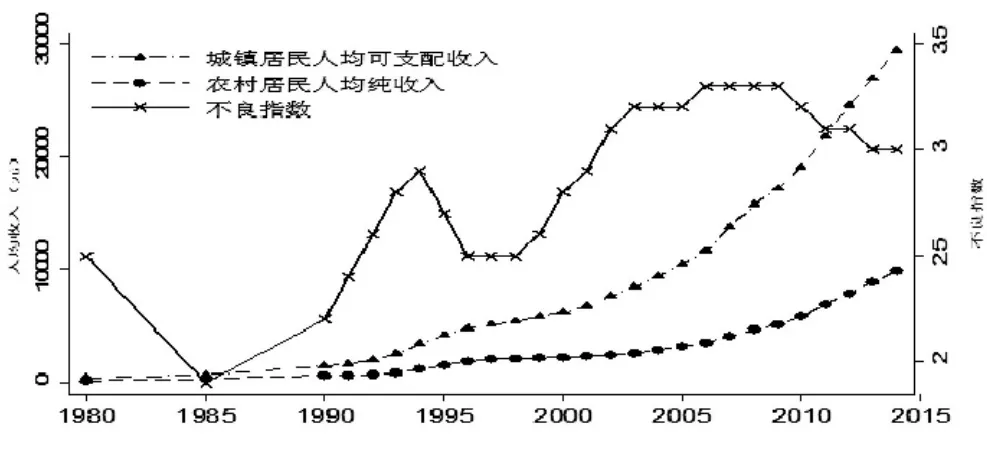

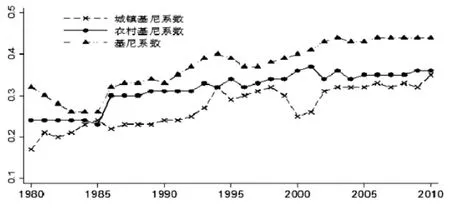

共享发展具有公平性,收入分配差距的存在,会削弱共享的本质。社会主义市场经济中,农户也要遵循市场原则作为独立的市场主体进入市场。而市场经济是脱胎于传统的资本主义经济,发展的内在动力始终来自于资本对剩余价值的追逐。我国建立的社会主义市场经济是对资本主义经济改造的结果,力求用市场经济形式来实现社会主义生产的要求,以此达到社会主义生产目的,然而并不是说已经完全脱离了资本主义市场经济的内容,资本逻辑仍是通行的准则。市场经济的发展增强了经济发展活力,开拓了经济社会发展的时空,但也为自发力量的发挥提供了空间。如图2所示,改革开放后,居民收入呈反“L”形变化。从绝对数来看,按当年价格计算的农村居民人均纯收入有了很大的提高,从1978年的133.6元,增加到2014年的9892.0元,大约增加了73倍,而城镇居民从1978年的343.4元增加到2014年的29381.0元,大约增加了84.6倍,这说明共享的物质基础丰富了。但从横向来看,农村居民的人均纯收入特别是从事农业生产的居民收入的增长大多数年份仍低于城市居民,城乡收入差距呈现拉大的趋势,共享的公平性降低了。拟用不良指数来表示城乡居民收入差距,以反映农村居民和城镇居民相比共享发展的程度。不良指数为城镇居民可支配收入和农村居民人均纯收入之比,不良指数越大说明城乡居民收入差距就越大,共享发展的公平性就越差。从20世纪80年代中期开始,不良指数一直上升,在2009年达到历史最大值,城镇居民收入是农村居民的3.33倍,近年来虽有缓和,但仍旧高于改革开放初期的水平,2014年不良指数为2.97,城市居民收入是农村居民收入的2.97倍。不良指数增加实际上反映了我国农村居民没有平等地共享经济发展的成果,没有平等共享我国经济社会快速发展的红利。另外,城镇居民可支配收入中不包括实物收入和补贴,如果包括在内,不良指数会更大,也就是说不良指数低估了城乡居民的收入差距。不仅城乡之间收入差距增大,而且在农村居民内部收入差距也呈现出增大的趋势。从图3可以看出,1980—2010年我国农村居民收入基尼系数一直呈上升趋势,由1980年的0.24增到2010年的0.36,已经很接近国际公认的警戒线0.4的水平。

图2 1980-2014年我国城乡居民人均收入和不良指数

图3 1980—2010年中国居民收入基尼系数[10]

我国是典型二元经济结构,农业人口占70%,因此,可以说只有农民实现了共享经济,才算真正实现了共享经济。以家庭承包制为基础建立的新型合作组织,在生产领域,通过农户之间生产上的合作,实现专业化分工,使农业生产往社会化、规模化、专业化、机械化方向发展,能够改善农业生产条件,提高农业劳动生产率,使农户收入增加,获得更多剩余,直接从农业现代化生产中获益。农业在市场经济中天然处于弱势地位,以农户为主体的生产经营单位在参与市场经济活动时势单力薄的问题越来越突出,这就需要构建新的经济组织以维护农民利益。可在流通领域组建合作组织,以大流通的形式通过农户之间的合作,抑制市场机制的自发作用,稳定经营环境,弥补农户在市场经济中的弱势地位,增加农户在市场经济中抵御市场风险的能力,增强农户在市场交换中对农产品价格的主导能力,同时依靠政府支持,形成合理的农产品价格体系,使农产品的价值与市场机制所形成的价格机制相符合,缩小剪刀差,增加农业在市场中的地位,进而增加农民收入,缩小城乡居民收入差距,共享经济发展。

(三)实现教育与物质生产相结合和农业劳动者共享教育文化成果

从劳动者自我发展的角度来看,如果没有生产领域的共享,只有分配领域的共享,就不是真正意义上的共享[11]。生产领域的共享包括劳动时间的缩短、参与生产管理、接受教育等等。马克思很早就在《共产党宣言》中提出了教育同物质生产相结合的思想。新的合作一方面能够增加非劳动时间。农业生产水平的提高单纯依靠机械的化学的辅助工具是不够的,需要相应发展运用这些工具的人的能力,而且是通晓整个农业生产系统的人,教育则是使人熟悉整个生产系统的唯一手段。合作经营能够适应生产社会化要求,扩大协作范围,应用发达机器体系,缩短劳动时间,降低农业劳动者的劳动强度,进一步把农业劳动者从生产过程中解放出来,这本身就是共享发展的本质要求。马克思也指出“在把各小块土地结合起来……的土地上进行大规模经营的条件下,一部分过去使用的劳动力就会变为多余的;劳动的这种节省也就是大规模经营的主要优点之一”[12]。劳动时间的节省,本身就等于增加了自由时间,即非劳动时间,可以用来休闲,从事较高级的活动,更多地发展教育、文化、科学活动等,唯有如此,才能提高人类的智慧性,否则,全面共享就无从谈起。“自由时间自然要把占有它的人变为另一主体”,充分发展的主体反过来又作为另一个主体加入直接生产过程,形成更大的推动力作用于生产力,进一步节约劳动时间,形成良性循环,这符合人类发展的最终目的。在资本主义生产方式下,这种非劳动时间为少数人占有,对劳动者而言,是作为自身的对立物存在的。

另一方面,能够实现教育与物质生产相结合,生产过程也是教育训练过程。这里所说的“物质”不能拘泥于有形的物质产品,还包括无形的物质产品。马克思很早就提出了教育与生产劳动相结合的思想,指出在社会主义社会中,劳动将与教育相结合,通过把综合技术培训同物质技术结合起来,提高劳动者的技能水平,使多方面的技术训练实践基础得到保障。“它不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法”[13];并且工人劳动能力的发挥,改变一般的天然能力,能够完成一定劳动,就得受训练和学习。合作组织有自我教育机制,成员为了更好地参与管理,必须了解周围经济状况,了解自身生产或经营状况,就必须提高科学技能,增强各方面的知识,提高自身素质,以使思想文化素质提升至社会化、现代化生产所需水平。

以上所述可见,在家庭承包制的基础上建立新型合作组织是我国农村生产力和生产关系矛盾运动的必然产物,是农业劳动者全面参与共享的必然要求。诚然,要促进生产关系的变革固然离不开顶层制度设计。

简短总结

综合全文所述,以家庭经营为基础,以集体经济为支撑,建立的合作组织是我国未来农地制度和经营模式的发展趋势,是社会主义共享经济的本质要求。在构建新的合作组织过程中一方面要坚持马克思关于合作的基本原则,另一方面要做好顶层制度设计,把农民主体地位、增进农民福祉作为农村一切工作的出发点和落脚点,构建合作组织的路径是“通过示范和……社会帮助”,发展方向是要“尽力使他们也易于过渡到新的生产方式”。所以,既要坚持马克思提出的农业合作化基本原则,又要结合我国农业发展现状,积极探索中国特色的更加先进的农业生产经营模式,夯实农村共享发展基础。

[1]文贯中.市场畸形发育、社会冲突与现行的土地制度[J].经济社会体制比较,2008(2):45-51.

[2]李再扬.土地制度变迁的比较研究[J].当代经济科学,1999(5):83-89.

[3]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1972.

[4]唐忠,李众敏.改革后农田水利建设投入主体缺失的经济学分析[J].农业经济问题,2005(2):34-40+79.

[5]马克思.资本论:第 3 卷[M].北京:人民出版社,2004.

[6]周环.当代合作社原则的异化及思考[J].世界经济文汇,1994(4):52-56.

[7]马克思.资本论:第 1 卷[M].北京:人民出版社,2004:874.

[8]列宁选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1992.

[9]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1972:452.

[10]田卫民.中国基尼系数计算及其变动趋势分析[J].人文杂志,2012(2):56-61.

[11]刘凤义,李臻.共享发展的政治经济学解读[J].中国特色社会主义研究,2016(2):27-32.

[12]马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1972:310.

[13]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995:36-37.

A Research of the Land-owning System and Organizational Mode from the Perspective of Sharing and a Comment on the Private Ownership of Land in China

CHENShenghui

The rural land-owning system is the core of rural social relationship.The private ownership of land is incompatible with the idea ofthe evolution ofownership in Marxand the nature ofsocialism.The current rural land system and the sharing system are endogenous and consistent in essence.The household contractual responsibility system is not suitable to the development of productivity and has limited the sharing system,which isn't the final form of the rural development in our country.The correct orientation ofthe reformofthe rural land-owningsystemand organizational mode is the new-style cooperation which guarantees sharingin the dimensions ofproductivityand productive relation.

land-owningsystem;private ownership;Marx;sharing;cooperation

F321

A

1003-1502(2017)04-0098-08

陈胜辉(1984-),男,南开大学经济学院经济学系、中国特色社会主义经济建设协同创新中心博士生。邮编:300071

责任编辑:翟 祎