“一柳二罗”与《人生与文学》

凌夫

一

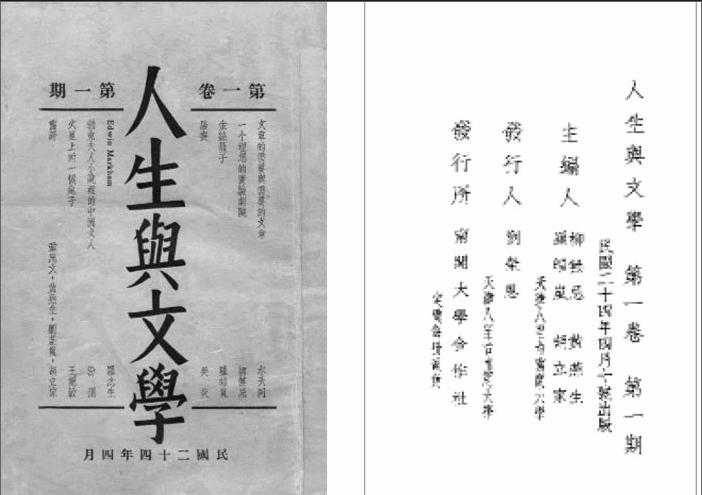

1935年年初,天津南开大学爱好文学的学生组建了人生与文学社。4月10日,社刊《人生与文学》创刊。发起者为柳无忌。

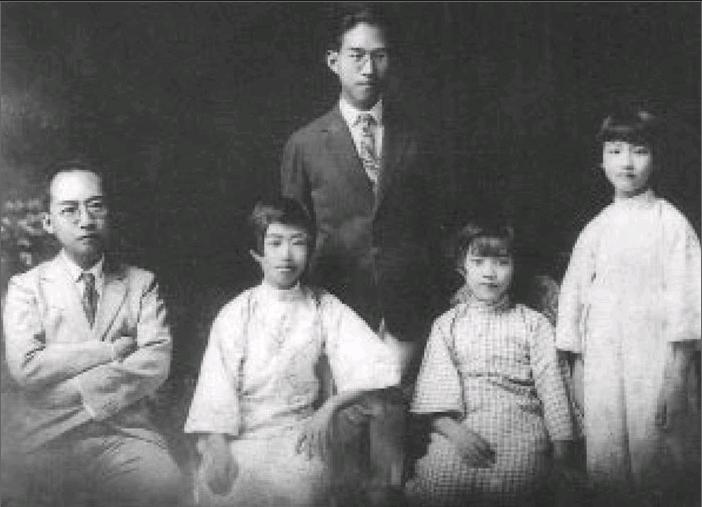

柳无忌(1907-2002),江苏吴江人。父亲柳亚子为近代著名诗人。他先就读于上海圣约翰中学与大学,1925年转入清华大学。1927年赴美留学。1931年获耶鲁大学英国文学博士学位。这一年,南开大学英文系正式建系。1932年柳无忌完成学业,26岁风华正茂,应南开大学之聘接任了英文系主任。

柳无忌曾主编《益世报》的《文学周刊》,为鼓励学生写作及翻译的兴趣,他为南开英文系开辟了一个投稿地盘。柳无忌说:“后来兴趣大了,我与罗皑岚索性联合英文系同学来办一个自己的刊物。”(《国难中成长的南开英文系》)

二

《人生与文学》的作者群体有三部分人,各具面目,自成千秋。

一是柳无忌的“朋友圈”。首先是思想见解相近、风格趣味相通的清华校友。罗皑岚(1906-1983),原名罗正晫,笔名山风、山风大郎、岂风等,湖南湘潭人。1924年入清华学校,1929年赴美留学。斯坦福大学社会系毕业,又入哥伦比亚大学研究院。1934年回国,至南开大学英文系任教。罗皑岚当时已有短篇小说集《招姐》和《六月里的杜鹃》出版。长篇小说《苦果》正在连载,受到文艺界的好评。

罗念生(1904-1990),原名罗懋德,又有笔名罗喉,四川威远人。1922年入清华学校,1929年留学美国。先后就读于俄亥俄大学、哥伦比亚大学和康奈尔大学研究院。1934年回国,任教北京大学。

“一柳”“二罗”同在清华,又先后赴美,交情甚深。1931年4月,他们就和林率合编过《文艺杂志》。杂志在上海创刊,挂名主编是柳亚子,实际是四个留学生在美国编辑,柳亚子在上海集稿、发稿、出版。《卷首语》言办刊宗旨:“不是为了祖国的文坛太沉闷了,不是为了现今的出版界太芜杂了,也不是要标榜什么新奇的主义,我们才集合起来办这个刊物。这季刊只是几个在新大陆爱好文学的朋友,在读书的余暇中,愿意抽出些工夫来做一番耕耘的工作,在创作与介绍方面,为开拓这块文艺的新土,期待着未来的收获。”1932年9月停刊,共出四期。林率,原名陈麟瑞(1905-1969),又有笔名石华父,浙江新昌人。柳亚子的长女婿。1928年清华毕业,留学美、英、法、德。回国后任教暨南大学、复旦大学等校。

水天同(1909-1988),字断冰,甘肃兰州人。1923年進清华学校,1929年留学美国,先入康奈尔大学,后获哈佛大学硕士学位。1933年又赴德、法留学。回国后在山东大学、北京师范大学等校任教。

谢文炳(1900-1989),湖北汉川人。1923年清华学校毕业,赴美留学。先在斯坦福大学,后进芝加哥大学和康奈尔大学研修英国文学,获硕士学位。1928年回国,先后任教武汉大学、厦门大学等校。

毕树棠(1900-1983),又名毕庶滋,笔名碧君,山东文登人。他虽不是清华留美,但1921年就入清华学校图书馆工作,一生服务于清华。他以译介西方文学见长,擅写海外期刊书评文字。

毕树棠曾经这样评论柳无忌等清华文人:“罗皑岚湘人,天才极高,观察敏捷,性极忠厚,专攻小说,所读新旧说部很多,而文格则私淑鲁迅。”“罗念生是诗人,富浪漫情感与纯洁思想,所作文字,则不尽为诗,然而皆隽永而富情趣。”“水天同是一‘潇洒式之书生,才情极恣肆而豪壮,在校时曾戏作《圣人游地狱记》,载于《清华周刊》,轰动一时,虽是滑稽笔墨,不免有酷刻之处,然可知其对旧小说之神味,所得极深,西文造就亦颇有素。”“柳无忌是清华的‘特别生而后出洋的,其父为南社诗人柳亚子,家学本有渊源,人颇静默婉雅,无华门公子习气。在校时即整理诗僧苏曼殊之著作与事迹。柳努力为之搜集考证,极穷山尽水之能力。”

“朋友圈”中还包括在南开英文系兼课讲学的教授、学者。讲戏剧创作的黄佐临,讲莎士比亚的孙大雨,讲文艺心理学的朱光潜,讲新诗创作的朱湘等人,讲语言与文学的清华大学中文系主任朱自清,年轻时曾在天津读书、此时已在上海复旦任教的赵景深,都是向柳无忌供稿的朋友。

二是南开英文系的师生。教师中的梁宗岱、司徒月兰等自是留洋的饱学之士。杂志的发行人刘荣恩(1908-2001),有笔名子峤。浙江杭州人,自小随父母移居上海。1930年燕京大学毕业,即执教南开英文系。卢沟桥事变之后,刘荣恩留在天津,任教工商学院。创办并主编《现代诗》季刊。抗战胜利后,刘荣恩回南开任教。1948年赴英国牛津大学贝利奥尔学院访学,后定居英国。黄燕生、胡立家、李田意、巩思文、吴炎(吴景略)等,学业良好,在研究、写作、翻译方面有卓越成绩。翻译莎士比亚《维纳斯与亚当尼》的曹鸿昭,有笔名宗逵,河南新野人。英文系的首届毕业生,留校任教。南开南迁后,曹任教西南联大。他和柳无忌合译的《英国文学史》,当时被列入“部定”大学用书,由商务印书馆印行。抗战胜利,曹鸿昭赴美留学,1946年获哥伦比亚大学文学硕士。1947年至1969年任联合国中文翻译处高级译员,退休后旅居美国。翻译出版有希腊罗马史诗《伊利亚特》《奥德赛》和维吉尔的《埃涅阿斯记》。这都是后话了。

南开之外的其他年轻学人。1934年金陵大学毕业的徐盈、1935年清华大学外文系毕业的辛笛,同一年从清华大学研究院毕业的曹葆华以及北京师大学生吴奔星等,都有作品在《人生与文学》发表。

三是作家。王余杞,四川自贡人,时在天津宁北铁路局任职,北方“左联”成员。澎岛,原名许延年,河北保定人,曾编《北国》月刊。金丁,原名汪竹铭,1932年年初与徐盈、芦焚在北平合办《尖锐》,后去上海参加“左联”。

三

《人生与文学》第一卷一至六期杂志一共刊发了十九篇小说。

小说截取社会断片,为读者勾画出人间世相。伦嘉的《或人的故事》《烟》和吴炎的《居丧》都是借孩子的视角写家庭变故,亲人离去,生活每况愈下,民众的悲苦命运。澎岛《明日旧闻》中的中学教员徐石波赌博输掉九块钱,等于输掉一家人吃两个月的面粉,走上了不归路。欧阳英的《职业》中三个学有专长的大学生,毕业即是失业,饥饿病苦逼他们“拦路行抢”。格调悲郁,令人窒息。王余杞的《爬》和《头奖志喜》,将拍马又自吹的丑态、妄想彩票中奖的神魂颠倒,描绘得活灵活现,呈现出市民生活原色。谢文炳的《狗车》写失业工人砸烂羞辱他们的狗车,又遭羞辱。张秀亚的《拾煤的孩子》写小姐妹同去火车车场拾煤,妹妹竞被火车轧死的惨剧。1919年出生的张秀亚,这时是一个中学生,十六岁即有诗歌发表。论者评,读她的短篇小说和散文,“有时她在使你流泪之后,又会使你发出轻微的苦笑。你苦笑,是你感到人生的滑稽,你流泪,是你看到人生的残酷!”(林慰君:《漫谈张秀亚及其他》)

有三篇小说以其独特选材而引人注目。徐盈的《霜》表现抗战中一个青年的变化。刘平的同学王某是个花花公子,九一八事变虽然对他有触动,但之后上菜馆、玩女人依然如故。几年之后,竟然被当局作为“反革命”处决。刘平目睹他高呼口号,坦然走向刑场,毅然死在枪下。金丁《阿嘉》的主人公阿嘉和她的丈夫阿梁,都是地下工作者。阿梁被捕牺牲。阿嘉在奔波营救中,亲历到各色人等的不同面目,但意志仍然坚定。她回到乡下阿梁的家,生下孩子,就“跑到农民里去了”。她看到农民太苦,动员农民联合起来抗争。阿梁的母亲不满意她的举动,村里一些人也不理解,警察开始注意她。最后,阿嘉又返回上海。江枫《啊吙》的故事发生在南方。六一道士从老子手里接收过来田产,靠着唱道又挣了一份家当。“这一天突然闯进一群凶神恶煞一般的疯子”,“什么开会呀,什么农民协会呀,还有乡苏维埃什么?”不准迷信,唱道,烧钱纸都是迷信。六一道士的地被拿走,三口人只留下九斗。他拿惯了笔杆的手,现在却要拿起秧耙下地干活。他盼望世界变转来,说:“只要队伍来了,我的家当,就是剥皮,也要在那些疯子身上剥回来的。”这天他听说“队伍”来了,又听见远处枪响,心中暗喜。但接着听到从打枪那里传过来一声天崩地裂的“啊——吙——”,一个又一个“啊吙”,充满四面八方。枪声慢慢稀少,“啊吙”的声音也慢慢远了。六一道士看到“一排穿着灰色短打的家伙,被几个背着枪的疯子押解着走过去”。

小说中以美国为背景的有五篇,三篇的作者是罗皑岚,除了署名“石敢当”的No Washee Girlte是描写偷渡美国的陈利,谋生艰难,又遭白人敲诈的故事外,余下两篇写的是留学生生活。《别筵》写一对恋人,男方要回国,黯然离别,不知情的女友尚做着未来的好梦。《金丝笼子》写已经回国的杰迷,意外地遇到当年在美国留学时的女友。旧情复萌,又不得不分手。断冰的《酒醒天涯》和《刀与箫的故事》中文化差异引发的冲突,留学生之间的钩心斗角,都有细致的描绘,显示了小说家的敏锐和学者的才情。从清末民初留学生走出国门,沐浴欧风美雨,就有了表现两个世界、两种文化的留学生文学。谢文炳的《留美写真》和《金山笔记》,记录他在美国的见闻:高度发达的物质文明,对有色人种的歧视,留学生活的艰辛。40年代,又出版了长篇小说《诗亡》,写一对留学生爱情的萌生到死亡的故事。

柳无忌是诗人,他的十四行诗写东方游子在异域的感受,思念故园亲人,青年的爱的心迹。格律严谨,结构紧凑,内在张力紧迫,讲求韵脚和形式美感。《生死两镜》:“当我在镜中照见了自己,/那生命之镜,唉,我真吃惊!/这个微渺的灵魂与躯体,/如水泡的易碎,漂浮如萍!/我想,我不如到镜的后面/去瞧瞧,那里居住着死神,/死神却对我狰狞了两眼,/那副哭丧的脸太是可憎。/这样我徘徊在生死两镜,/迷了路;但当我远望高天,/忽然天空有光明在相引,/那是爱的光明导我向前。/因此我忘却了死的暧昧,/生的虚无,我只崇拜着爱。”论者称这是“20世纪30年代中国新诗史难得的佳作”。(冬云:《柳无忌与新诗》)

吴奔星的诗得到了柳无忌的关注。《文学周刊》1935年2月27日“新诗专号”头条就是吴奔星的新诗《废宅》。杂志上发表了《墙》《流水音》《模糊的倩影》《秋祷》等多篇诗作。学者论吴奔星早期的诗歌,说:“青春期的躁动、困惑与焦虑,现实生活的重压、折磨与煎熬,使他们那一代生活在大都市的知识分子徘徊于歧路,他们找不到正确的出路,只能侧身于大都市的角落里,抒发着灵魂深处的抑郁沉吟。”(宋剑华:《都市流浪汉咏叹调——试论吴奔星早期诗歌创作》)

胡立家的诗有《雁》《南风》《笛》等,诗行严整,多抒写年轻人的孤独与感伤。《夜的独步》:“夜的怀里来了路人的足音/便是那泓竞唱的溪也停了涓流/更有那谁人抛了安息在觅寻,追捉/自己的影子,于无月的暗天下?/又令倦劳终日的路石重负/那条轻瘦而愁重的身軀。”而这时,“风也微微在怨言/一面伸手拍抚深梦中的叶子/不愿在寒冷的寂静中见到/自己的孤单。/满尽是冷酷的夜里/静闻弱翼盲瞎地在扑拍/是只寻不着巢的白鸽。”景物浓化了“夜”“独”的氛围。

曹鸿昭的诗表现了倾心人生的悲悯情怀。《生命的归宿》中看到在八里台南开校外,四个人抬着白木板匣子埋人,他猜想死的人,可能“曾经是个小工,在污秽的工厂里出汗;因失业和疾病的压迫,就慢慢地离开了人间”,“也许他是牢狱的囚犯,在幽暗的窖穴里默等;等到最后的那天临头,才逃脱那吃人的樊笼”,“也许那里面是个女人,一个孤苦无依的丐妇;上天所给予她的恩惠,孑然一身外别无他物”。

《歌——异国的歌》是罗喉的诗。早年充满了四川乡味儿的《芙蓉城》,使他知名于文坛。

《人生与文学》的《文坛短评》直指文坛弊端,读者仅从《新文学的障碍》《斥滥产的作家》这些题目,就可知矛头所向。柳无忌(啸霞、胜己、深溪)和罗皑岚(石敢当、石君、项雨)都有短评发表。文章抨击“造些半真半假、可信可疑的话,以吹自己,或捧别人”的旧圈套,弄得文坛上永远是一团乌烟瘴气。(《中国文人的旧圈套》)申明“不说心不由衷的话,不谈个人没有体验到的人生,也不讲自己没有看懂的文艺,更不摆出新学究的样子来批评文学”(《说话难》)。《文化的买卖》中由出版说到“卖教科书是一门好生意,尤其是各大学中学的入学试题详解,高初中的会考试题汇编之类,最受学生欢迎”。指出“这种一知半解的书籍出版和流行,却是教育界一大流弊”。危害在于“这样不知要害多少青年,费去了正当的求知时间,养成了曲解求知的意识,去孜孜于详读试题,以求万一的侥幸”。这段话今日读来,依然给人以八十年没有过时之感。

杂志的书评文字也旗帜鲜明,文风凌厉。水天同在《茅盾先生的<神曲>》中直言不讳指出“茅盾先生的错误和荒唐”。1935年的茅盾已是著名的批评家和作家了,但海归水天同并不迷信。他以德文原版为依据,通过大量的例证,说明茅盾“对于他自己所介绍的作品并未谋面;对于别人关于《神曲》的论著无力判别去取”,“所以有笑话层出,不成体统的介绍”。语言辛辣,毫不客气。

四

《人生与文学》为月刊,创刊号版权页的主编人是柳无忌、罗皑岚、黄燕生、胡立家,第四期主编人调整为柳无忌、罗皑岚、尹赞钧、李田意。第一卷出了六期,页数连续计算,达八百页之多。第六期有编者启事,因时局杂志暂时停刊。这时已是1935年的11月了。第二卷开始由月刊改为季刊,开本由三十二开本改为十六开本,篇幅减少,页数单独计算。时常脱期,勉力维持。编辑署柳无忌、石敢当、王慧敏、李田意,后又增加了梁宗岱。最后两期署“人生与文学社编辑委员会”。1937年4月10日,出版第二卷第四期后停刊。历时二载,共出十期。

《人生与文学》“填补了当时华北一度无大型文艺期刊的空白,在津门乃至北方文坛引起颇大反响”(南开大学新闻中心编:《永续的学脉——南开大学学科发展历程》)。