从“有没有”到“优不优”

□逄春阶

从“有没有”到“优不优”

□逄春阶

黎 青/图

“我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”这句话,曾经出现在各种经典教科书、各种政治考卷中,也出现在《中国共产党章程》上。这句话,是我自1981年上高中后经常背诵的,可谓烂熟于心。而今天,这个持续了30多年的论断终于被超越。

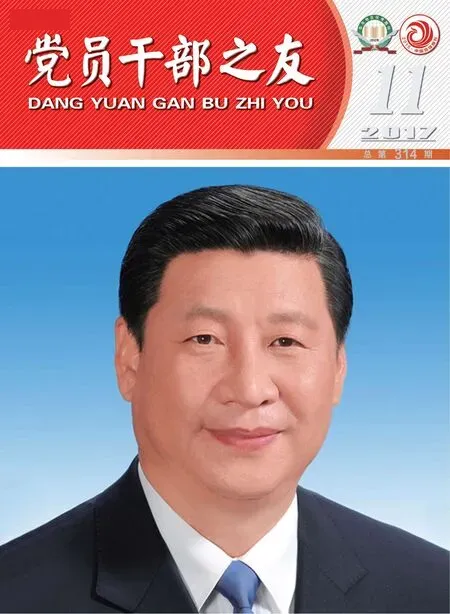

习近平总书记在十九大报告中明确指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对这一重大政治论断,初闻耳目一新,继思耐人寻味。窃以为,以往解决的是“有没有”的问题,而现在我们要解决的是“优不优”“好不好”“爽不爽”“美不美”的问题。从“有没有”到“优不优”,这是历史性、划时代的转变。这个论断,会影响到我们每一个人,影响到未来一个很长的时期。

只有亲身经历了,感受才真切。今昔对比,我这个生于20世纪60年代的人,对社会矛盾的转化体会格外深刻。我大学毕业时,工资不到一百元,我想买辆自行车,不行,买了自行车,就没有买米买面的钱,这就形成了矛盾。解决的办法,只能是继续干,继续攒。等你买上了自行车,又想买台电视机,不行,买了电视机,其他的就入不敷出了。解决的办法,还是干,还是攒。让人失望的是,在那个短缺经济年代,你就是有钱,也买不到东西,比如自行车、电视机、冰箱,都要凭票购买,这就是落后的社会生产不能满足人民群众的需要。要解决这个矛盾,就必须加快社会生产,让落后的社会生产先进起来。

进步如春雨,润物无声。从物品来说,由严重短缺、供不应求到供求平衡,而今有些都供过于求了。其实,我们每个人的变化,累加起来,就是中国的变化。每个人的故事背后,其实都是家庭和社会的缩影。

我曾经接触过美国芝加哥大学历史系艾恺教授,他是“中国通”,他的感受更有说服力。我省邹平县是中国农村最早向美国学者开放的调查点。从1986年开始,来自大洋彼岸的学者先后有100多人次到那里调研,艾恺就是其中之一。2008年3月,我曾专门采访过他。他说,1986年来邹平时,邹平只有一条像样的街道。晚上9点以后,在一家电影院前面有个卖花生米的小摊,这就算是夜生活了。“我记得1989年一位中国朋友到机场接我,见面后他说:‘艾教授,你现在更胖更白了呀。’听了之后我心里挺不舒服的,这不等于骂我吗?现在听不到这样说了,有人甚至开始说我瘦了呢。”后来艾恺才明白,在中国农村,“又白又胖”是夸你家里生活水平高的好话。 在对邹平农村社会长达二十多年的考察之后,艾恺说:“中国的变化太大了。”

我的一位尊敬的长辈说:“我就没想到能天天吃上白面。”可是,今天不但天天吃白面,而且能吃到更多的好东西,你想吃什么就吃什么。温饱解决了,基本的衣食住行问题都解决了。精神需求也就接踵而至,而且越来越强烈。比如,每周进影院看场电影啊,每月到大剧院看歌剧、音乐会啊,每年出国转一圈儿啊,等等。那位长辈说,现在人的心大了,心野了,变得挑剔了。

吃饱了,还得吃好,吃得放心;穿暖了,光合身还不行,还得穿得舒心;住房有了,还得要宽敞的,要住得称心;自行车、摩托车有了,汽车也有了,还得要更好的,要开着开心,等等。还有其他诉求,比如民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面,有些问题,还很揪心。矛盾在悄然变化,我们能感受到,也在解决,但是没有科学概括。有期待,就有回应;有问题,就有答案。

毛泽东在其哲学著作《矛盾论》中指出,“如果人们不去注意事物发展过程中的阶段性,人们就不能适当地处理事物的矛盾”。肩负历史使命,面对复杂形势,以习近平同志为核心的党中央坚持马克思主义观察时代、解读时代、引领时代,以高远的历史站位、宽广的世界眼光,提出了一系列治国理政新理念新思想新战略,其中,对新时代社会主要矛盾的论断,就是关键时刻做出的政治论断。这一影响你我、影响深远的政治论断,是新时代的新起点,必将载入史册。

“明者因时而变,知者随事而制。”变则通,通则久。我仔细琢磨,社会主要矛盾一端是“人民日益增长的美好生活需要”,美好生活需要,不仅仅是温饱生活需要,小康生活需要,而且是有美好特质的生活需要。美好生活,就是高质量的生活,令人向往的幸福生活,有物质的,有精神的,是立体的、全方位的,是全新的美的生活。我特别喜欢“美好”二字,美是自由的象征,尊严的象征,和谐的象征。人民群众对美好生活的向往曾经被习近平总书记概括为,“期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好”,更表现为“关注人民呼声、回应人民期待”“人民平等参与、平等发展权利,维护社会公平正义”。

表述的另一端是“不平衡不充分的发展”,两个“不”,是问题的关键。从过去近40年的实践看,虽然老百姓获得了巨大实惠,但由于市场经济体制不健全,分配制度不够完善,再加上不同区域、不同行业、不同人群发展的机会、水平差异较大等,出现了城乡差距、地区差距、行业差距等情况。同时,发展也付出了很高的资源环境代价。有些地方,在推进城乡一体化发展的过程中,出现农业发展严重滞后,城乡发展严重失衡的情况。

十九大报告在表述主要矛盾发生重大变化时,紧接着是另一个重要论断:“我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的论断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。”

这段表述,让我记起了《人民日报》在20年前的8月5日发表的述评《最大的国情——社会主义初级阶段》,这是著名记者班明丽写的,我经常翻看。文章中有这样的句子:“国情,国之实情。国人谁不知晓自己生存的家园!事情并不那么简单。我们清醒认识国情,却为此付出30年的昂贵代价。初级阶段,就是不发达阶段。”“认识初级阶段的基本国情,使我们对社会主义的认识从‘天上’回到‘地上’,从超阶段的空想回到眼前的现实。贫穷不是社会主义,一切要从发展生产力谈起。我们可以绕开生产力高度发达的资本主义直接进入社会主义,却绕不开生产力落后必须‘补课’这个阶段。否则,社会主义是‘不够格’的。”

我国已经是全球第二大经济体,但依然处于社会主义初级阶段。这是清醒的论断,因为我国生产力相对过去十分落后的水平得到空前的发展,但是相对发达国家仍然比较落后,尤其是劳动生产率水平、创新能力和质量等仍然有很大的追赶空间,人均收入、人民生活水平等仍然有很大差距。说到底,初级阶段,就是不发达阶段。要从不发达,到发达阶段,要从不平衡不充分,到平衡又充分,还有很长的路要走,要让老百姓的获得感、幸福感、安全感越来越得到满足,还得埋头苦干。

30多年前,我是饥肠辘辘就着咸菜、吃着窝头背诵“我国社会的主要矛盾”的,而今,我偶尔也就着咸菜,吃窝头。30多年前吃窝头,是为了生理需要,为了吃饱,而今天吃窝头,更多的是为了心理需要和精神需要,是找找过去的感觉。不知不觉,“我国社会的主要矛盾”已经改变了。

作为一个中国人,能参与到解决新矛盾的伟大长征中,“爬雪山”“过草地”,不掉队,不停滞,一直朝前,是幸运的。解决矛盾,非一朝一夕,需久久为功。努力吧,我们的后人会感念我们的汗水!

(作者为资深媒体人)