回顾邻甲酰氨基苯甲酰胺杀虫剂:氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺的发现和先导物优化

王昌钊,付骋宇 编译

回顾邻甲酰氨基苯甲酰胺杀虫剂:氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺的发现和先导物优化

王昌钊,付骋宇 编译

(陕西出入境检验检疫局,西安 710068)

钙离子通道在肌肉收缩时发挥着重要作用,是防治昆虫的有吸引力的细胞靶标。鱼尼汀受体是非电压门控钙离子通道,可以调节细胞内钙离子库释放钙,是肌肉细胞正常工作所必须的。此受体名字来源于植物代谢物鱼尼汀(提取于南美杀虫植物尼亚那),鱼尼汀控制部分开放状态通道影响钙离子的释放。

笔者曾经报道了合成的邻甲酰氨基苯甲酰胺类鱼尼汀受体调节剂的发现,通过优化先导物首先得到了商业化的氯虫苯甲酰胺(1a, rynaxypyr®),随后引入第2个商业化的产品溴氰虫酰胺(1b, cyazypyrTM) (图1)。

图1 天然产物鱼尼汀和商业合成的双酰胺杀虫剂

氯虫苯甲酰胺是优秀的鳞翅目昆虫防治剂,溴氰虫酰胺由于具有内吸性、广谱活性,对多种昆虫有效。邻甲酰氨基苯甲酰胺结合于不同于鱼尼汀的受体位点,对昆虫鱼尼汀受体具有高度选择性,对哺乳动物的毒性低。尽管和商业化的邻苯二甲酰胺杀虫剂氟虫双酰胺都作用于鱼尼汀受体,但是邻甲酰氨基苯甲酰胺类结构与其显著不同。

本文回顾了邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂的发现,并详细介绍了先导物优化发现氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺的过程。

1 先导物的发现

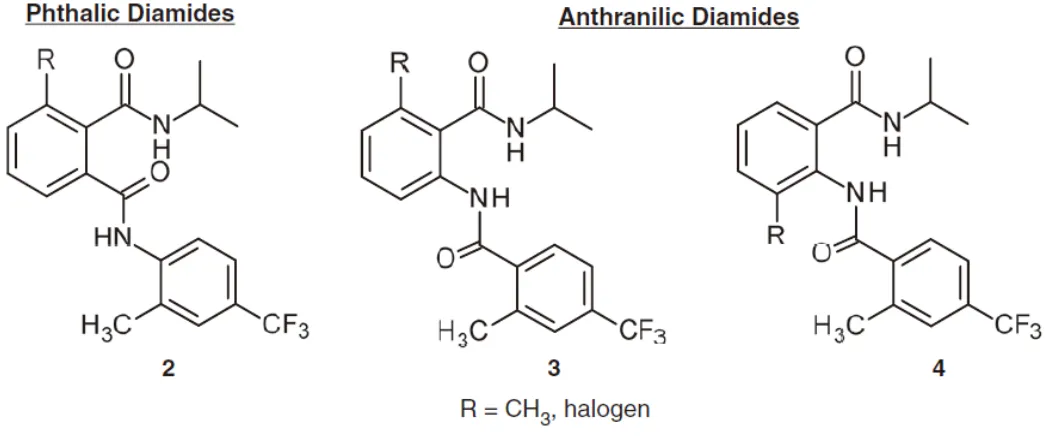

1999年日本Nihon Nohyaku公司专利申请公布了邻苯二甲酰胺类,例如化合物2对鳞翅类昆虫具有活性(图2)。作为杀虫剂其结构非常独特,作用机制未知。化合物2的烷基酰胺的邻位取代((R为卤素、甲基、硝基等)),被认为是化合物具有杀虫活性的关键因素。

图2 以邻苯二甲酰胺杀虫剂为先导物合成邻甲酰氨基苯甲酰胺

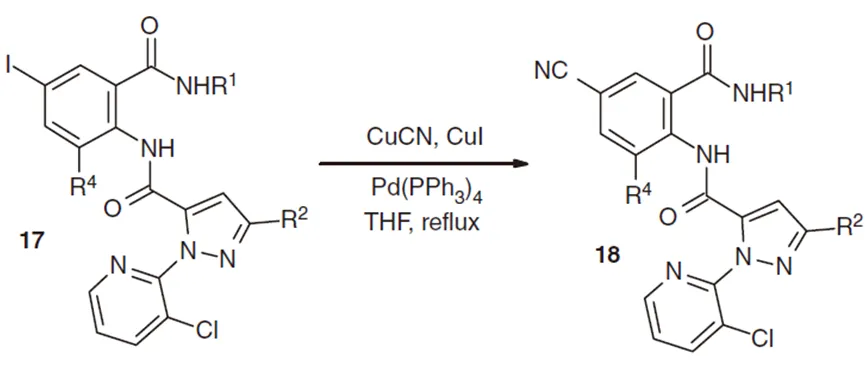

以邻苯二甲酰胺2为起点,杜邦公司将芳基酰胺翻转得到邻甲酰氨基苯甲酰胺3(R为卤素或甲基),对鳞翅目昆虫活性却降低几个数量级(图2)。然而,邻甲酰氨基苯甲酰胺3的烷基酰胺邻位的R基团迁移至反向的芳酰胺邻位的苯基(从化合物2的第2次结构变化),生成异构体化合物4,该化合物在50~100 mg/L对小菜蛾有活性(图2)。有趣的是,翻转烷基酰胺(代替芳基酰胺),得到烷基酰胺(5)或芳基酰胺(6)邻位为R的邻甲酰氨基苯甲酰胺没有活性(图3)。同样,反转邻苯二甲酰胺的两种酰胺得到烷基酰胺(7)或芳基酰胺(8)邻位为R的phenylene diamides也没有活性(图3)。因此,化合物的活性结构更加明确了。在包括邻苯二甲酰胺、邻甲酰氨基苯甲酰胺和phenylene diamides(其中R基团与烷基或芳基酰胺相邻)的8种可能的结构化合物中,只有2种有显著药效。Nihon Nohyaku公司对邻苯二甲酰胺类化合物2的优化开发了氟乙酰胺,杜邦公司对邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物4进行优化最终开发出氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺。

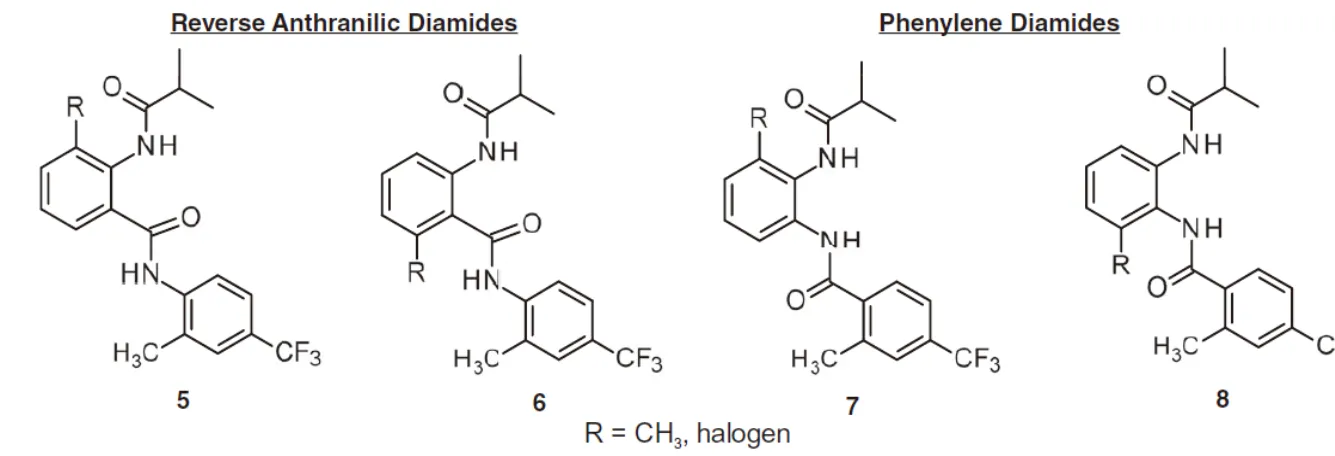

图3 邻甲酰氨基苯甲酰胺先导结构的变型

2 合成方法

图4为了发现苗头化合物而开发的合成多种邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物的2条早期路线。在碱性条件下,邻氨基苯甲酰胺9和芳基酰氯或杂芳基酰氯反应易生成邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物,但产率中等。有时会通过以下途径提高目标化合物收率,在吡啶中靛红酸酐11和芳基酰氯或杂芳基酰氯反应生成苯并噁嗪酮12,然后该化合物和胺发生开环反应从而得到双酰胺10。

之后开发了合成取代邻氨基苯甲酰胺的路线,即-芳基吡唑和-吡啶吡唑邻甲酰氨基苯甲酰胺等(图5)。取代的吡唑酸13与邻氨基苯甲酸14在甲磺酰氯介导下发生环化反应生成吡唑-苯并噁嗪酮15,它与胺发生开环反应生成邻甲酰氨基苯甲酰胺16。用此方法可获得各种取代类似物。

图4 早期合成邻甲酰氨基苯甲酰胺的2条路线

图5 后一种合成N-芳基吡唑和N-吡啶吡唑邻甲酰氨基苯甲酰胺的路线

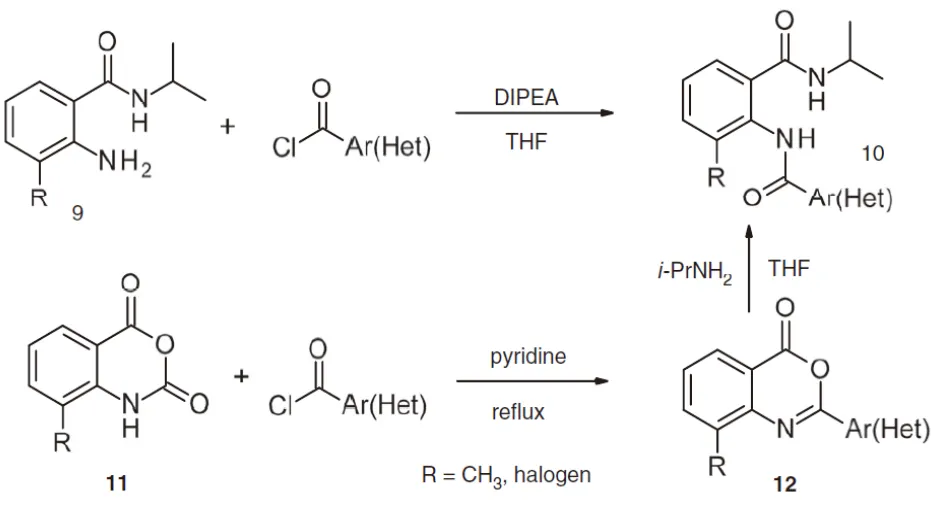

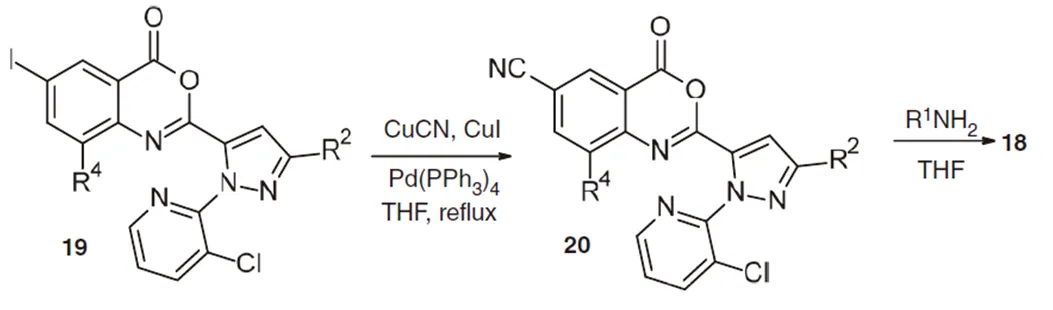

最初在钯催化条件下4-碘邻甲酰氨基苯甲酰胺17与氰化物发生交叉偶联反应,在邻氨基苯甲酰胺环上引入氰基,生成氰基邻氨基苯甲酰胺18,但一般收率较低(图6)。更可行的合成多种氰基类似物的路线为,碘代苯并噁嗪酮19与氰化物发生交叉偶联反应生成氰基苯并噁嗪 20,化合物20再与胺发生开环反应生成双酰胺18(图7)。

为了满足生物测定需要,需要合成更多的氰基邻氨基苯甲酰胺。在罗森蒙德冯布劳恩条件下,4-碘-6-甲基邻氨基苯甲酸(21)转换为4-氰基-6-甲基邻氨基苯甲酸(22)(图8)。用双光气处理22得到靛红酸酐23,化合物23再与-吡啶吡唑酰氯24发生环化反应生成目标物氰基苯并噁嗪酮 20(其中R4为甲基),其是化合物18的前体。

3 结 果

3.1 优化得到氯虫苯甲酰胺

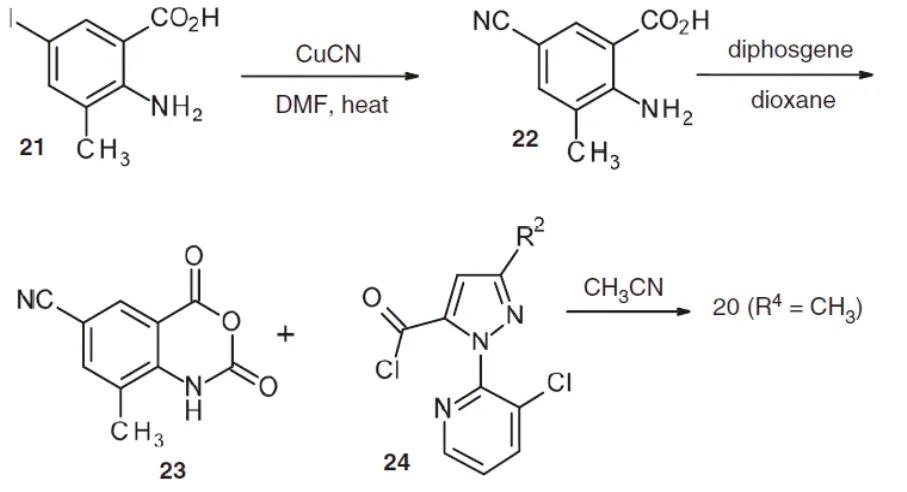

以先导化合物6a为起点,合成了许多含有芳基酰胺片段的杂环物。图9-11为这些化合物对3种鳞翅目昆虫[小菜蛾()、草地贪夜蛾()和烟芽夜蛾()]的活性。化合物26和27分别含有吡啶和嘧啶基团,它们的活性高于6a。具有相似取代的-烷基吡唑双酰胺类化合物28-30的活性有了进一步提高。-苯基吡唑酰胺31的活性略低于-烷基取代类似物,但仍保持较高的活性。氯取代这些类似物苯环上与芳基酰胺相邻的甲基后,化合物的活性有较高的提高。

图6 钯介导的碘代邻甲酰氨基苯甲酰胺和氰化物发生交叉偶联反应

图7 碘代苯并噁嗪酮与氰化物发生交叉偶联反应生成氰基邻氨基苯甲酰胺的路线

图8 以4-碘-6-甲基邻氨基苯甲酸合成氰基苯并噁嗪酮的路线

图9 先导物6a的杂环酰胺物对鳞翅目昆虫的活性

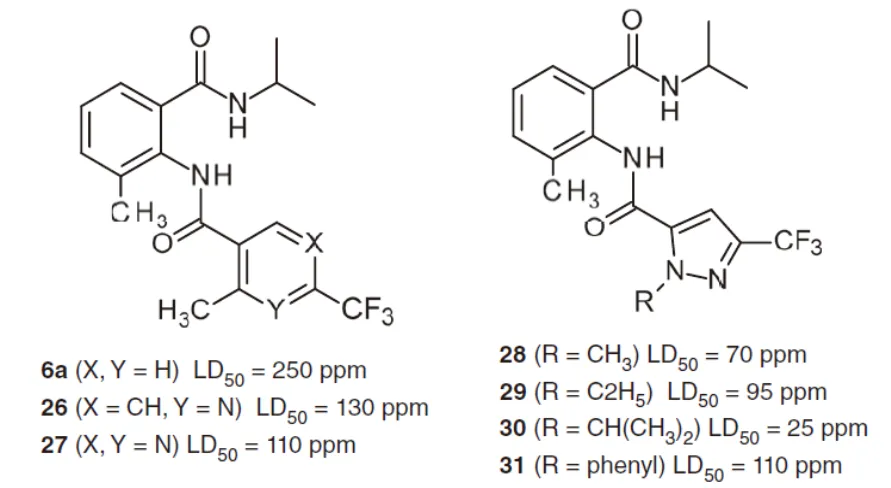

为了提高化合物31的活性,在-苯环上进行了各种取代以及对-苯基进行杂环取代研究。图10为一系列-芳基吡唑和-吡啶吡唑邻甲酰氨基苯甲酰胺类对以上3种鳞翅目昆虫的LC50活性指标。在吡唑--苯环的2位引入氯后,化合物32活性显著增强,其LC50接近1 mg/L。另一方面,3位或4位被氯取代,分别生成了化合物33或34,它们的活性降低了。-苯基邻位被其他卤素取代的化合物活性和化合物32相近,但甲基取代物活性下降。化合物32的2-氯苯环基被电子等排的-氯吡啶基取代的化合物35的活性大幅增加,其LC50为0.2 mg/L。随后又有重大发现,即在邻氨基苯甲酰胺环的4-位引入溴,所得的化合物36活性显著增强,其LC50为0.2 mg/L,比化合物32的活性提高2个数量级。另一方面,4-位被甲基取代的化合物37的活性稍低于35。4-位为吸电子基团时化合物的活性增加,但原因尚不明确。化合物35的吡啶基团被其他杂环取代,如嘧啶、吡唑、异噻唑和异噁唑,通常会使化合物活性降低。

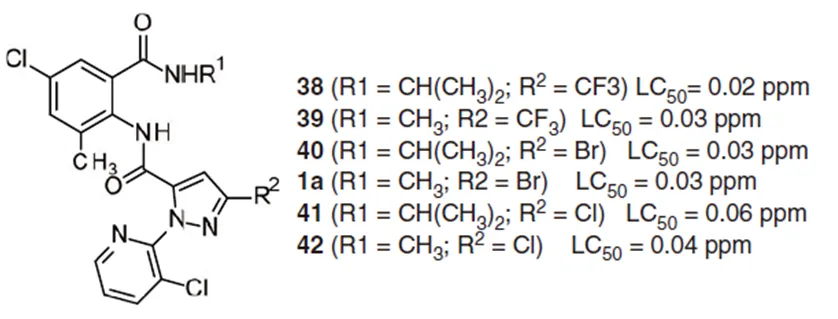

化合物36高的活性,促使笔者对-吡啶吡唑邻甲酰氨基苯甲酰胺类骨架进行深入的取代研究,更好地理解优先取代模式。许多其他烷基酰胺取代异丙基酰胺后,化合物仍具有高活性。卤素取代酰胺吡唑环上的三氟甲基所产生的类似物也有高的活性,邻氨基苯甲酰胺环的4位或6位被卤素取代也可行。图11为6个“完全优化”的双酰胺(38-42和1a)对鳞翅目昆虫的LC50。多个温室和田间评价结果显示甲基取代异丙基,或卤素(即溴或氯)取代吡唑环上的三氟甲基,取代前后化合物的防效相近。1a (氯虫苯甲酰胺)在田间低剂量施用对鳞翅目和其他咀嚼类昆虫均有稳定的、很高的防效,且对环境友好和毒理低,因此被选中进行商业开发。

图10 N-芳基吡唑和N-吡啶吡唑双酰胺对鳞翅目昆虫的活性

图11 6个完全优化的邻甲酰氨基苯甲酰胺对鳞翅目昆虫的活性

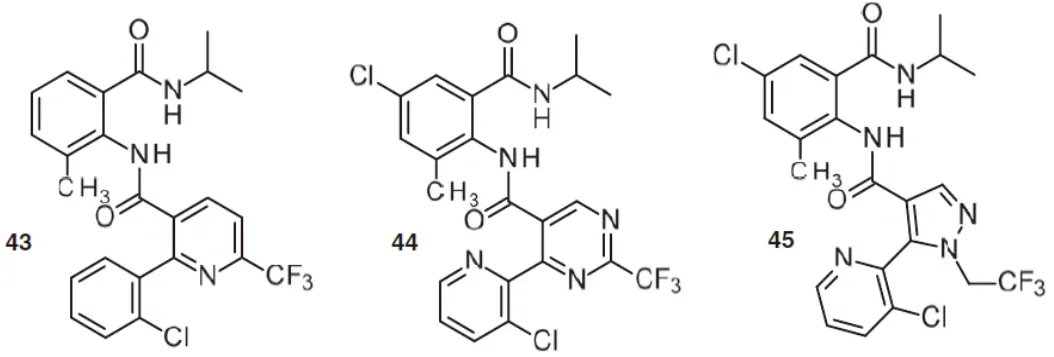

在充分优化化合物对鳞翅目昆虫的活性时,重点对化合物分子的杂环二芳基酰胺的环进行了修饰,发现了许多其他化学类型的双酰胺。其中一些化学类型的化合物,具有一些让人意想不到的构-效关系。例如,化合物43、44和45中分别含有苯基吡啶、吡啶基嘧啶和吡啶吡唑酰胺片段(图12),对鳞翅目昆虫的生物活性水平接近于相对应的-芳基和-吡啶吡唑酰胺。与以前类似物的杂环二芳环通过C-N键相连不同,这些双酰胺的杂环二芳环通过C-C键连接。无论以C-N连接、还是C-C连接的杂环二芳基,桥键邻位氯取代使环扭曲对优化活性重要。

图12 其他化学类型的高活性的邻甲酰氨基苯甲酰胺

3.2 氰虫酰胺的优化

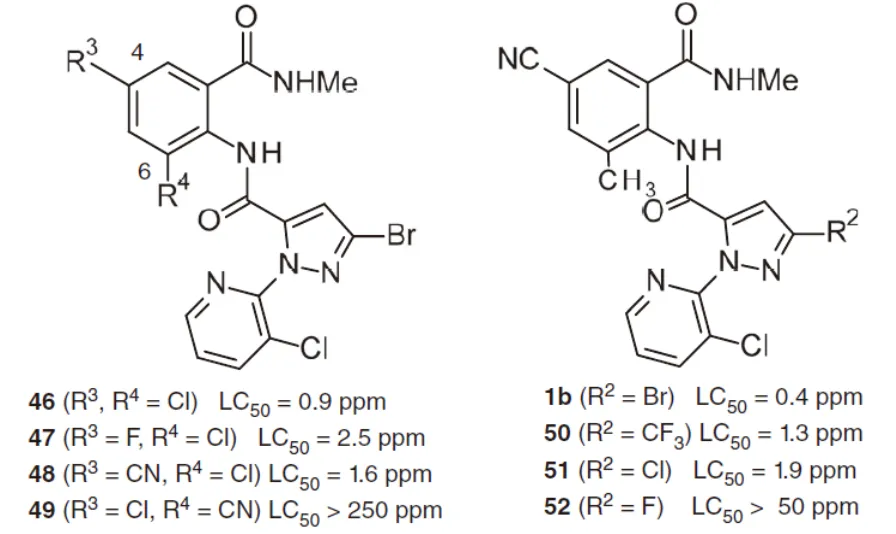

虽然邻甲酰氨基苯甲酰胺类对半翅目昆虫鱼尼汀受体有活性,但通常对刺吸式昆虫不太有效。然而,在优化过程中惊喜地发现二氯邻甲酰氨基苯甲酰胺46(图13)对桃蚜却有很强的触杀活性。其油水分配系数log高达2.9(HPLC,pH=7),内吸活性有限,高的触杀活性促使人们探寻具有较低log的衍生物,这些物质可能更易被植物吸收和运转。

为了增加对半翅目昆虫的活性,随后研究了log略低的氟取代的邻甲酰氨基苯甲酰胺,但发现此类物质对蚜虫的活性并未明显提高,其内吸性仍然有限。其后又探索研究了一组邻甲酰氨基苯甲羧基环的极性基团取代,其中重点为氰基取代优化。

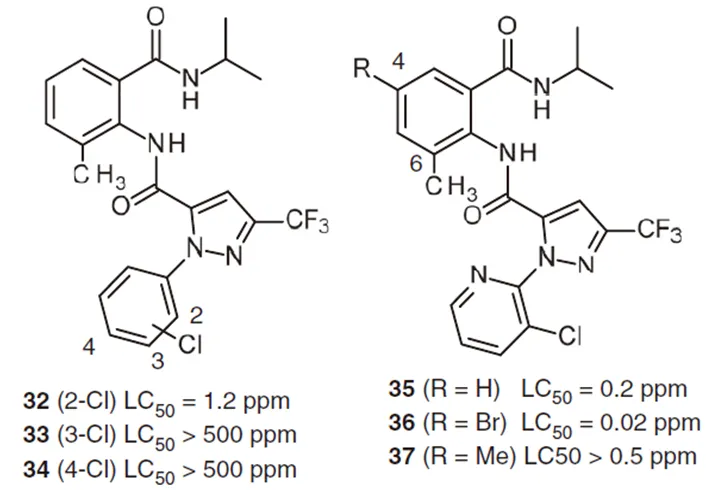

图13中列出了4-氰基邻氨基苯甲酰胺系列对棉蚜的LC50,以及LC50分别为0.9和2.5 mg/L的二氯邻氨基苯甲酰胺先导物46和6-氯-4-氟邻氨基苯甲酰胺化合物47。化合物46的苯基-4位氯(R3为Cl)被氰基取代得到化合物48(R3为CN),导致活性略有降低(LC50=1.6 mg/L),而化合物46的苯基6-位氯(R4为Cl)被氰基取代则得到化合物49(其中R4为CN),活性大幅降低(LC50≥250 mg/L)。

图13 邻甲酰氨基苯甲酰胺对棉蚜的活性

上述结果打消了人们进一步研究氰基取代的兴趣,但也对氯虫苯甲酰胺化合物(1a)的苯基4-位氯进行氰基取代,得到了化合物1b,对棉蚜的LC50由氯虫苯甲酰胺(1a)的12.4 mg/L变为化合物1b的0.4 mg/L (图13)。此结果让人非常意外但欣喜。分别以三氟甲基、氯和甲氧基取代化合物1b吡唑环上的溴基得到类似物50、51和52,它们也有活性但LC50稍有提高,分别为1.3,1.9和>2 mg/L。化合物1b的LC log(pH 7)为2.6,而化合物50和51的LC log分别为2.7和2.2,利用MEDCHEM计算的化合物52的log为1.8。虽然较低的油水分配系数有利于改善化合物在植物体内的运转水平,但这并没有使化合物51或52对蚜虫的防效高于化合物1b。

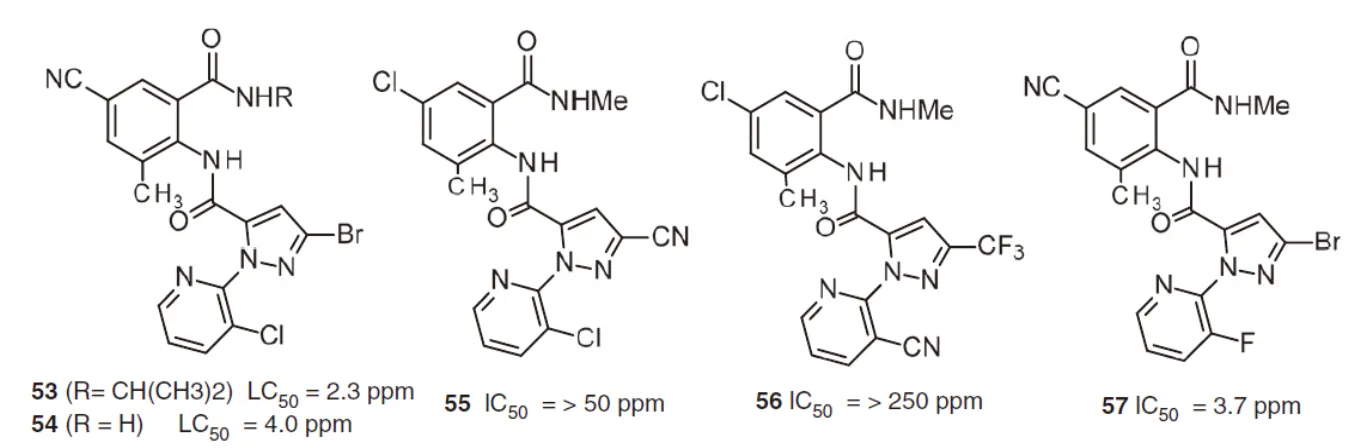

图14中列出了其他一些氰基类似物的抗棉蚜活性。Log为 3.6的异丙基酰胺53和LC Log为2.3的伯酰胺54,其活性都低于甲基酰胺化合物1b。吡唑上溴(化合物55)被氰基取代或吡啶上氯(化合物56)被氰基取代均导致生物活性大幅降低。化合物1b吡啶上的氯被氟取代,得到亲脂性略低的化合物57,其LC50为3.7 mg/L,略高于化合物1b的0.4 mg/L。

图14 其他氰基邻甲酰氨基苯甲酰胺对棉蚜的活性

此外,笔者还积极探索了化合物1b苯环的杂环替代,以试图进一步降低化合物的油水分配系数来提高内吸性。以图15中的二氯吡啶58(先导物46的吡啶基电子等排体,对蚜虫有活性;LC log为2.5)、氰基吡啶双酰胺59(化合物1b吡啶基电子等排体,LC log为2.2)和二甲基嘧啶双酰胺60(无腈基;LC log P为2.4)为例,它们对蚜虫均有活性,对棉蚜的LC50较低,分别为50、30、7mg/L。

图15 吡啶和嘧啶双酰胺对棉蚜的活性

还进行了用其他各种极性基团(包括硝基、CONH2,CO2CH3, OCH3, N3, CHO, CH2OH, SCN, NH2, NHAc, NHCHO, SO2CH3,SO2N(CH3)2, CH = NOH, CO2H和CSNH)取代1b 4-位氰基的研究。除硫代酰胺(CSNH2)外,其他基团都会导致杀虫活性降低。硫代酰胺基团可能为氰基的存在形式,其活性与化合物1b相近。

在摇瓶测试中,测得化合物1b的logow为1.9 (pH 7, 22℃),显著低于高效液相色谱测得的log(2.6),并比氯虫苯甲酰胺(1a)(油水分配系数2.9)低一个对数单位。化合物1b较低的油水分配系数使其在水中的溶解度较大,为15 mg/L,而化合物1a为2 mg/L (20 ℃),与化合物1a相比化合物1b在植物体内的迁移性能提升了。在室内和温室试验中,化合物1b与油水分配系数大和小的类似物相比,对刺吸式口器和咀嚼式口器昆虫的活性高。已证实化合物1b对蚜虫、叶蝉、粉虱、食叶甲虫、潜叶蝇、实蝇、木虱、象鼻虫和毛毛虫等多种害虫具有广谱的田间活性,用量依害虫种类不同而不同,为10~200 g/hm2。化合物1b叶面施用后在叶中具有优异的迁移性能,土壤应用后被根部吸收向上转移,迅速地使昆虫停止取食,从而保护植物。

对叶背被粉虱若虫侵染的番茄叶正面进行喷施1b,剂量为50 mg/L时具有优异的跨层防效,化合物也可从叶基部移动到叶尖。把碳14标记的化合物1b用于番茄植株的茎,可被植物茎组织吸收,并向上和向下迁移到相邻的叶片。

3.3 活性

测定了邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物对昆虫鱼尼汀受体重组型[包括Sf9细胞中鳞翅目(烟芽夜蛾)与半翅目(桃蚜-玉米飞虱嵌合体)型]的活性。在这些重组细胞系中,双酰胺通过电压门控通道刺激钙离子响应。植物生物碱鱼尼汀只在激活通道后使鱼尼汀受体通道保持开放,与此不同的是,双酰胺既可在关闭状态又可在开放状态激活鱼尼丁受体通道,导致钙离子库耗竭。

氯虫苯甲酰胺(1a)刺激鳞翅目和半翅目昆虫受体类型鱼尼汀受体介导的钙离子释放,EC50为0.04~0.05 μM。二氯邻甲酰氨基苯甲酰胺类先导化合物31对半翅目昆虫也有相似的活性,EC50为0.06~0.10 μM,而1b (溴氰虫酰胺)对半翅目的活性稍低,EC50为0.09~0.25 μM。相对于哺乳动物的鱼尼汀受体而言,化合物1a和1b的活性很低,表明它们对昆虫和哺乳动物靶标点选择性不同。

4 结 论

通过回顾邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂,介绍了此类杀虫剂的发现和优化开发2个产品的经验。在合成邻苯二甲酰胺杀虫剂的竞争性专利申请中,成功地应用了酰胺翻转策略。化学优化得到了与邻苯二甲酰胺的构效关系具有显著差异的更好的先导物。经过一系列合成突破,最终合成了吡啶吡唑邻甲酰氨基苯甲酰胺,与已有杀虫剂类相比,对鳞翅类昆虫具有前所未有的活性。

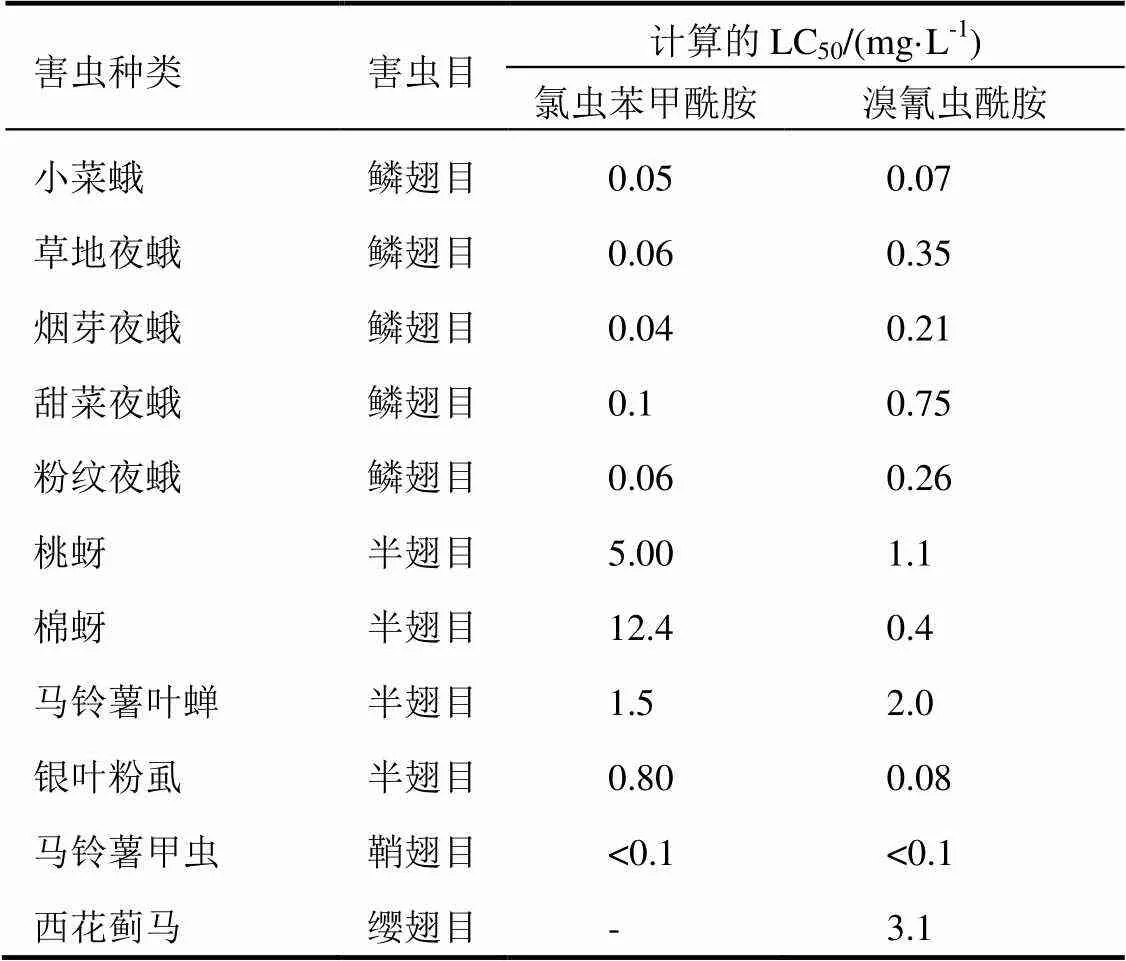

表1 氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺对不同目害虫的活性

注:LC50代表死亡率,置信区间小于或等于计算值的50%。

商业开发的第1个候选产品氯虫苯甲酰胺(1a),商品名Rynaxypyr®,用于防治多种鳞翅目和其他咀嚼式口器昆虫。其对许多鳞翅目害虫幼虫的活性高于现有的商业产品茚虫威和氯氰菊酯。田间用量为10~100 g/hm2,具体依昆虫种类不同而不同。虽然氯虫苯甲酰胺对半翅目昆虫有活性,但对刺吸式口器昆虫不太有效。因此,对对蚜虫有触杀活性的二氯邻甲酰氨基苯甲酰先导化合物进行了优化,发现了内吸活性增加的氰基取代酰胺。由此确定和开发了第2个候选产品溴氰虫酰胺(1b),其商品名Cyazypyr™。溴氰虫酰胺对咀嚼式口器(即鳞翅目)和刺吸式口器(即半翅目)等多个目的昆虫有优异活性。其叶面喷雾逐渐进入叶组织,随后跨层转移能防治未处理的叶背害虫。表1列出了氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺对不同害虫的活性。

氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺叶面喷施对昆虫有优异的防治,而这两个产品的物理特性也使其可通过植物木质部向上迁移,故可施用于根区土壤或处理种子。一般,叶面应用时,不能通过韧皮部迁移。

1a和1b都是IRAC(杀虫剂抗性行动委员会)第28组作用机制(阿诺定受体调节剂)的成员,作为一种害虫管理工具,为全球的种植者带来了巨大的收益。迄今为止,邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂的年销售额超过了10亿美元,用于防治鳞翅目、双翅目潜叶蝇、果蝇、甲虫、粉虱、蓟马、蚜虫、叶蝉,木虱和象鼻虫等多种害虫。

10.16201/j.cnki.cn31-1827/tq.2017.05.04

TQ450

A

1009-6485(2017)05-0022-06

王昌钊(1979—),男,山东枣庄人,高级工程师,硕士,从事进出口商品检验和检测工作。E-mail: wangcz@snciq.gov.cn。

2017-10-10。