常州明清民居山墙样式实考

张新荣,张岸

(1.常州工学院艺术与设计学院,江苏 常州 213022;2.中国美术学院中德学院,浙江 杭州 310002)

常州明清民居山墙样式实考

张新荣1,张岸2

(1.常州工学院艺术与设计学院,江苏 常州 213022;2.中国美术学院中德学院,浙江 杭州 310002)

通过对常州地区明清民居山墙样式的调查,基本明确了各种民居山墙样式的分布情况和建造时间,并进一步归纳了它们在结构、造型、色彩、材料、工艺方面的特征。希望能给城市规划、城市建筑设计及城市文化传承研究提供借鉴,使城市传统文脉不至于断裂,城市风貌特色更趋于鲜明。

民居;山墙;样式;特征

TU-86

一、传统民居的墙体构成

在《营造法原》中,墙体称为墙垣。根据其在建筑中的位置与用途,一般可分为山墙、檐墙、隔墙、半墙、塞口墙、围墙等。传统硬山造民居的墙体构成最主要的不外乎两大部分,顺着房屋开间方向,位于房屋前后檐柱处的檐墙,以及位于房屋两侧,沿着房屋进深方向砌筑的山墙。此外还有用作内部空间分隔的隔墙和前檐窗下的半墙。如果房屋之间或房屋前后有天井、庭院那就还有塞口墙(厅堂前后天井两旁)及围墙(分隔和围合院落的院墙)[1]192-204。

传统民居建筑单体基本都以梁柱木结构构成整体的房屋木构架,主要有抬梁式、穿斗式等,到了各地又会衍生出各种地方样式,单体木构架构成方式的不同产生出种类各异的屋顶样式,如庑殿(江南称四合舍)、歇山、卷棚、攒尖、悬山、硬山等。民居大都取硬山、悬山两种屋顶样式,江南尤取硬山为多。山墙构成样式与房屋构架及屋顶样式有一定关系,不同的屋顶样式及地方习俗造就了各具特色的山墙样式,如硬山墙、屏风墙、观音兜等。使普通的山墙陡增了许多丰富多变的上部轮廓,从而形成了各地方民居的风貌特色,如皖南民居的马头墙(阶梯形封火墙)、湘西民居的猫弓背墙、江南民居中多叠的屏风墙(类似于马头墙),叠到五叠又叫“五山屏风”或“五岳朝天”。传统山墙样式由于其特殊的表现力和文化内涵,对地方文脉的延续和传承起到至关重要的作用,经过挖掘和整理,可以作为城市规划、历史文化街区保护、住宅小区建筑设计等的参考和借鉴,因为它具有极强的标志性[2]。

二、常州明清民居山墙样式

常州传统民居分布按照现在的行政区域划分除常州市区外应该还包括金坛和溧阳。从2015年我们参与的常州市文广新局的“名宅名园”项目图像资料收集和调查情况看,市级以上挂牌文保单位共计有300多处,算得上“名宅名园”的有70多处,许多名人故居、民居政府已进行了保护和修缮,但部分民居保存情况不容乐观。由于整个常州地区民居调查信息量太大,本文仅涉及常州明清时期比较典型的民居山墙样式,共计16处,大部分为挂牌文保单位(见附表1)。

在位于常州城市中心区域的前后北岸历史文化街区,收集了4处民居山墙图像,分别是:苏东坡藤花旧馆楠木厅侧面山墙和厢房山墙、管干贞故居二进楠木厅山墙、吕宫府三进楼厅屋面屏风墙、道台府一和二进侧面观音兜墙(附表1序号1、2、3、4)。从时间顺序上看,这4处名宅建造时间分别为:藤花旧馆——明代,管干贞故居——明、清两代,吕宫府和道台府——清代。证明早期的民居山墙都不添加任何阶梯形叠落或圆弧形高墙,只是纯粹的人字形硬山墙,到了清代以后才出现多叠的屏风墙或观音兜墙。

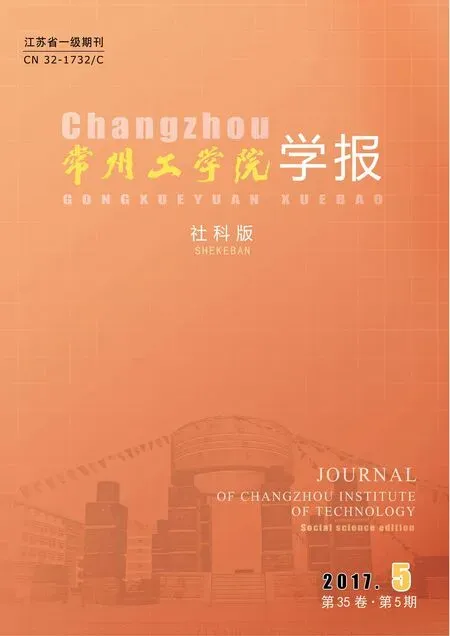

在天宁区青果巷历史文化街区,收集了2处民居山墙图像:一处普通民居山墙,一处为赵元任故居山墙(附表1序号5、6)。赵元任故居建于清光绪十八年(1892年),无论一层或两层两侧皆为人字形硬山墙。普通民居山墙上则加建丁字形小高墙和小屋脊,建筑时间虽然也是清代,但可能稍晚,而且这种加建丁字形小高墙的做法也是本地特有,反映了本地相互攀比屋脊高度而又不至于投入很多建筑材料的经济实用观念。小屋脊造型轻盈灵动,犹如蜻蜓点水般点缀在山墙尖上,流露出本地寻常百姓“小家子气”的审美情趣。这种做法在钟楼区西直街夏家大院(附表1序号7)和武进区洛阳镇、焦溪镇等地也能看到。另外,夏家大院厅堂两边还是以高出屋面的阶梯形三山屏风墙为主,其建造时间为清代。

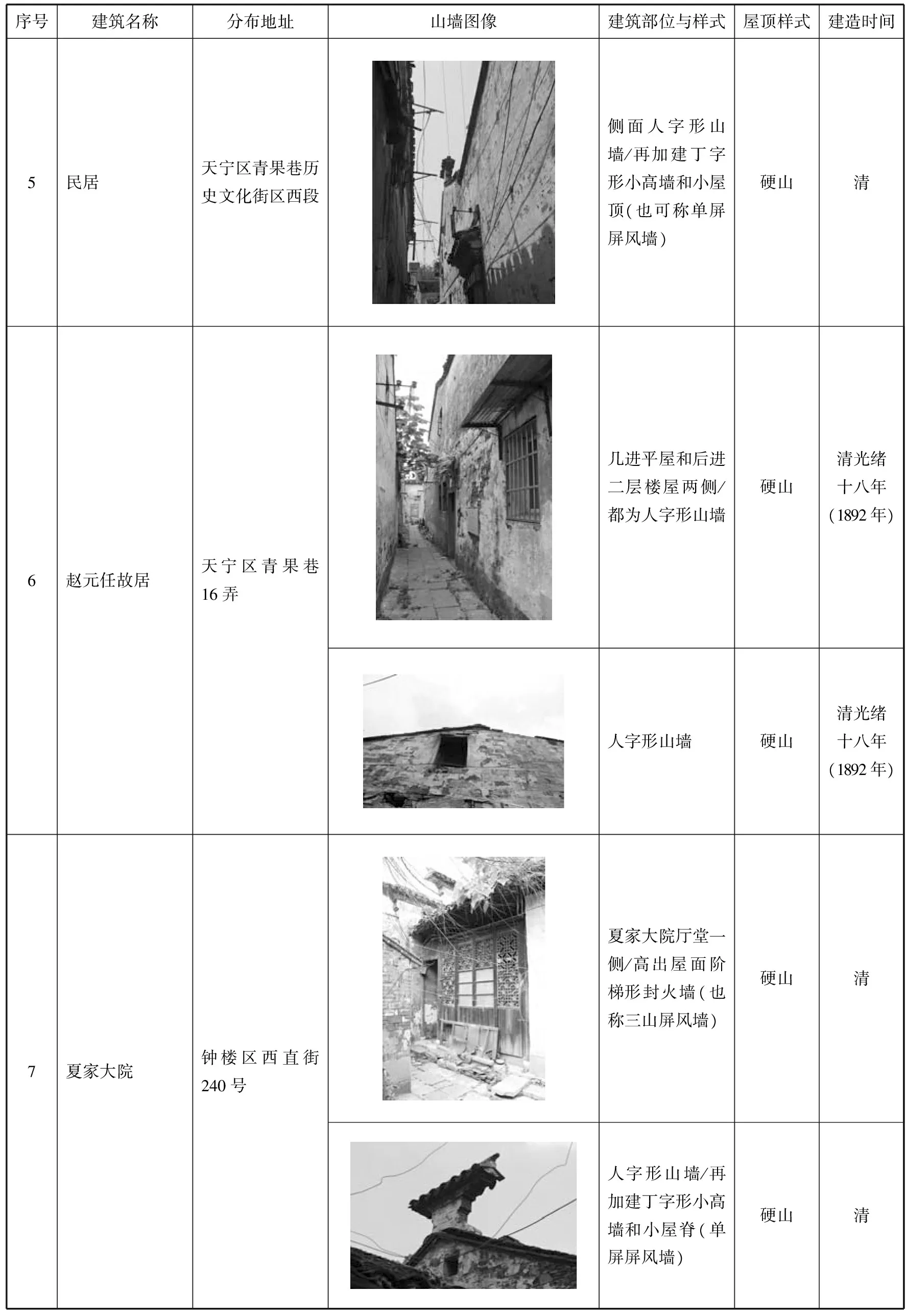

天宁区马山埠的庄存与故居建于清代,一侧为人字形硬山山墙(附表1序号8)。马山埠神仙观弄1号的黄仲则故居建于明清两代,大门上方是高于院门的直线形塞口墙,房屋外墙有阶梯形屏风墙,而内墙又有圆弧形观音兜墙(附表1序号9),从外观上看它应该在清代重新修建过,所以留有屏风墙和观音兜墙的痕迹,而且该建筑规模、占地面积也较大,说明等级较高。天宁区十子街8—10号吕思勉宅建于清代,房屋比较简陋,山墙一侧建有高出人字形山墙的丁字形小高墙和小屋脊,另外内院也有圆弧形墙(附表1序号10)。天宁区和平南路143号史良故居建于清末,故居侧面仅作简陋的人字形山墙(附表1序号12)。

钟楼区双桂坊59号孙慎行、孙星衍故居建于明清,故居侧面高耸的观音兜墙和平直的塞口墙连成一体(附表1序号11)。武进区的焦溪镇民居(附表1序号16)和洛阳镇民居山墙上除出现小高墙外,洛阳镇王诤故居院墙为多边形墙(附表1序号13),怀疑新修建时是否考虑到与老院墙造型完全吻合。

新北区孟河镇胡锦昌宅建于清光绪十九年(1893年),房屋一侧非常特别,既有人字形山墙又和平直的一字形墙相连(附表1序号14),疑是原先曾经在墙上开过门洞,所以留下平直的塞口墙痕迹;孟河镇北街30、31号民居建于清末民初,二层楼一侧两个平直的三角形山墙为清代向民国过渡时期的山墙造型,且整个山墙全部采用清水砖砌筑,民国时期痕迹明显(附表1序号15)。

三、常州明清民居山墙样式特征

(一)结构特征

常州现存传统民居屋架结构大多至明清形成固定格局,木柱和梁架组成大的骨架,以抬梁式居多,或以抬梁式和穿斗式混合硬山造做法。抬梁式屋顶以童柱(较短的柱子)支撑逐层缩短的梁架构成坡度,穿斗式以枋与柱相互插承构成坡度,童柱或边柱共同作为桁条(檩条)的支座,由桁条搭起房屋的横向开间,房屋内单排梁柱构成榀架(江南叫贴)作户间分隔,每两榀架可构成一间房屋,房屋外则用两边砖砌山墙骨架定位,起防火隔断作用,一般不设门窗。建筑物重量全部由柱子承担,前后檐下柱间可以任意开设门窗或完全通透[3]。如苏东坡藤花旧馆楠木厅、厢房以及管干贞故居二进楠木厅都为抬梁式和穿斗式混合做法,屋檐较深,屋内不做天花,走进室内抬头看屋面构造一览无余,屋顶取硬山样式,藤花旧馆楠木厅檐下还有廊。由于常州地处江南,夏季炎热,雨水充沛,高大挺拔的树材极其稀缺,抬梁式和穿斗式混合硬山造做法,是在厅堂中央采取抬梁式,两侧山墙位置仅用穿斗式,穿斗式的枋、柱与抬梁式的梁、柱相比用材较小。所以江南民居往往出檐深远,两边山墙外观干净利落,既能够遮阳避雨又省下了许多大型建筑木材。

(二)造型特征

墙体在中国建筑中所占的地位并不是最重要的。北方有句谚语叫“墙倒屋不塌”,说的就是中国建筑法的一个关键性原则,房屋是由柱子支撑的,墙不作为载重构架。墙只是一种隔断物,一座房屋中各部分墙体的名称,大都是依照柱子的位置而定的。如前后檐下檐柱之间为檐墙;房屋内部金柱到金柱间的为隔墙;后金柱间自左至右与檐墙平行的为扇面墙;房屋两侧山下边贴各柱间为山墙[4]。山墙虽然只是一种与外界隔开或对内部起着围护作用的隔断物,但却在各种地方文化因素影响下表现出各种各样的造型特色。

常州明清民居山墙造型以早期最基本的硬山造为基础,山墙上端随双坡屋面呈“人字形”直线或反弧曲线造型,屋面外沿瓦盖和飞砖直接与墙面接平的山墙,称硬山墙。硬山墙厚一般一砖以上,约1尺左右,砌筑时外侧通常把边贴各柱封砌于墙内,内侧则露出边贴各柱。硬山墙直接与屋面对接后,屋面不悬挑,山墙面基本为全白粉墙的一种人字形山墙造型。山墙两端超过廊柱或檐柱以外一般要做垛头。有的山墙上端人字形双坡飞砖下还会再砌出墙1至2寸呈带状装饰的博风,下端做离地高约3尺且出墙1寸的勒脚。如苏东坡藤花旧馆和管干贞故居都有勒脚(勒脚仅用灰浆装饰而没有放出1寸)和砖砌博风。常州地区硬山墙通过吸收各地山墙造型又演变出屏风墙、观音兜墙和小高墙三种样式。

屏风墙与马头墙应同出一辙,据说早在明代首先在皖南古徽州出现,它由高出屋顶并随着屋顶的两面坡造型将砖砌墙做成高低起伏阶梯状的两面山墙构成,山墙顶端盖有屋脊和双坡瓦。因为地处徽州的山墙屋脊外形往往两端翘起,外观形状像马头,所以叫马头墙。常州地区的屏风墙屋脊线条平直,没有过多装饰,当叠到三个阶梯时通常叫“三山屏风墙”,叠到五个阶梯时又叫“五山屏风墙”,三山屏风墙一般以前后檐口(垛头墙)的进深为总宽分作三份半,中屏风独占一份半,其余各占一份。五山屏风墙则以前后檐口为进深分作五份半,其余四屏风为一份的话中屏风独占一份半。五山屏风墙中屏风檐口距屋脊底高4尺半(约130 cm),若将中屏风檐口距屋面檐口视作总高分成三份五级的话,各级屏风墙檐口之间距离,中屏风一级须稍高,其余两旁各二级高可均分。以此类推,三山屏风墙也是如此,中屏风一级稍高,其余两旁各一级较矮①。

无论五山屏风或三山屏风的造型,中屏风两端都有挑出的垛头,其余各级只要单向挑出垛头,做法与中屏风同。屏风墙是江南民居中特有的,它与江南文人追求素雅的环境相契合,表现出简洁而又纯净的美。在单层建筑上看仅仅是高出屋面,在两层建筑上看却特别高耸,其真正的作用是在建筑密集的居住环境里一旦发生火灾能不影响邻里其他建筑而封住自家火灾,所以又叫“封火墙”。建于清朝的夏家大院和建于明清时期的黄仲则故居都用线条平直外形如阶梯状的封火墙封隔厅堂或楼厅两侧。

观音兜与屏风墙差不多是同时在常州出现的,准确时间应该是清代并沿用到民国时期,虽然有的建筑始建于明代,但大多在清或民国时期已经历过大的修缮。它由下檐至屋脊高出人字形双坡屋面的圆弧形封火墙构成,因高出部分外形极像披着兜篷的观音,所以称观音兜。观音兜分半观音兜和全观音兜,全观音兜又有两种做法。半观音兜墙金桁(为最高处脊桁下面的桁条)以下与屋面顺接,自金桁处始作曲线拔高至顶,墙顶高度距屋脊为3尺(约83 cm),上部宽度约3尺半(约96 cm),高出屋面部分内外两侧均需出飞砖,中间上端铺盖瓦。全观音兜其一做法是自廊桁处起曲势拔高至顶,墙顶高度自屋脊至顶4尺(约110 cm),上宽5尺(约138 cm),其余做法与半观音兜墙同。全观音兜其二做法是自檐口以上再做垛头,然后再做观音兜,该观音兜更高更宽②。随着时间的推移,观音兜在尺度和外形上也并非完全统一,有的顶部拐角弧度小,显得较方,有的顶部拐角弧度大,显得较圆。始建于清道光年间的道台府和明清时期的孙慎行、孙星衍故居都有观音兜山墙出现。

小高墙可以说是常州地区特有的一种样式,它普遍存在于普通人家的山墙上,外形很像一个丁字。其造型做法是在硬山山墙的屋脊处沿山面顶端加建高度1 m左右的丁字形高墙,墙体做法与屏风墙同,也可称单屏屏风墙,两端有垛头,甚至会在墙体上做雕饰。小高墙顶端也盖双坡瓦和小屋脊,真可谓既经济又实惠。在天宁区青果巷,钟楼区西直街和武进区洛阳镇、焦溪镇等地都能看到此种做法。

(三)色彩特征

江南明清民居的色彩向来以简单、素雅著称,并作为文人墨客追求雅兴、极致的最高境界。常州民居山墙色彩也不例外,主要有黑、白、灰三色构成。房前屋后檐下一般为清水原木色步廊和及地隔扇门窗,门窗构件取平素几何线条,很少雕刻。两侧白色粉壁,一般不开窗,仅留通风孔洞或小窗洞,粉壁上端墙与屋面交界处以及下面落地处往往喜用黑青色博风收口和做勒脚,几何形通风孔洞周围也采用黑青色水磨砖线脚勾勒,偶尔也会用纸筋灰在窗檐简单塑造各种象征祥和、长寿、富贵的花卉图案,屋顶黑色小瓦,给人恬静、淡雅、祥和、安宁和与世无争的感觉。如苏东坡藤花旧馆和管干贞故居两侧山墙都仅作简洁的白粉墙和黑青色博风、勒脚勾勒,外观看上去素雅、内敛,与江南人简朴随和、深藏不露的性格相吻合。

天宁区青果巷里的许多民居山墙由于一直没有修缮,原汁原味地保留了灰褐色的斑驳墙面,起加固作用的铁搭钉长年锈蚀更增添了许多沧桑感。这些历史遗存除天宁区青果巷普通民居外,也出现在天宁区赵元任故居、天宁区史良故居、钟楼区夏家大院。这些明清民居及名人故居山墙历经风吹、日晒、雨淋和岁月留痕,早年纯净的粉墙只留下一片斑驳的灰色,虽没了当时的清新、鲜亮,却多了一份历史的厚重。

(四)材料特征

常州明清民居的山墙材料和许多江南传统民居建筑一样,最显著的特点就是利用黑瓦和白墙之间的对比之美,塑造出空灵素雅和清新隽永的自然界材质本色之美。据说古代人发明白墙是考虑到生态,并非为了粉饰。石灰粉防水、防潮性能极佳,还能反射阳光,而且取材容易、工艺简单。砖和瓦取材更容易,资金投入也少。常州明清时期制砖瓦比较出名的地方有武进和金坛等地。

常州人用大自然赋予的黏土烧造出瓦和砖。各式屋面铺设的瓦件有大瓦、小瓦和筒瓦,与其配套的瓦件有滴水瓦、花边瓦和勾头瓦,瓦件铺设中筒瓦铺设与小青瓦铺设又有所不同。各式墙垣砌法中又常常采用实滚、花滚和空斗做法,旧时常州地区许多民居为了省材砌筑成围隔的空斗墙后再盖上简单的望砖和小青瓦,又通过石灰对山墙进一步进行粉饰。这样,在防雨、防晒、防火、防盗方面都起到了相应的保护作用。又因为民居建筑是木结构,很容易着火,通过想象出的能消灾灭火的各种兽吻形象来衔住屋脊,后来逐步发展成不施釉彩的龙吻脊、鱼龙吻脊、哺龙脊、哺鸡脊、纹头脊、雌毛脊、甘蔗脊等脊饰构件。这样不仅能逃避火灾,而且屋脊形状自然弯曲向两边翘起,使整个山墙面变得更加轻盈美妙。

常州明清民居中砖的质地自然、古朴,符合江南人的审美标准。用于砌筑墙体的砖分为城砖和二斤砖等多种,一般都以砖的大小和重量命名。大的砖有灰旧样城砖和细新样城砖,稍小的有灰沙滚砖,长9寸,宽4寸5分,厚2寸1分。还有细停滚砖,长8寸5分,宽4寸,厚2寸③。二斤砖,长7寸,宽3寸5分,厚7分。用于铺设屋面的瓦件材料主要有大瓦、小瓦、滴水、花边、勾头,在普通民居中用筒瓦铺设的则较少。常用大瓦尺寸,20 cm×20 cm;小瓦尺寸,18 cm×18 cm;斜沟瓦尺寸,24 cm×24 cm。滴水瓦有大滴水、斜沟滴水,其尺寸分别与铺设底瓦的大瓦、斜沟瓦相配套,花边有大花边、小花边,其尺寸分别与用作盖瓦的大瓦、小瓦相配套④。山墙面勒脚、博风和门框、窗框装饰常采用黑青色水磨砖拼砌。水磨砖还用于墙两端的清水垛头装饰,式样有纹头式、吞金式、书卷式等。常州地区采用混水垛头做法较多,具体做法是在砖砌造型基础上用纸筋灰粉饰出各种式样,有卧瓶嘴、三飞砖、壶细口等。由于目前土地资源稀缺,黏土开采也受国土资源管理部门控制,所以现在许多小规模砖瓦窑厂已关闭,留下的也只允许生产环保节能的空心砖。

(五)工艺特征

一般山墙和墙垣的砌筑方法有实滚、花滚、空斗三类。实滚砌法就是用砖扁砌或丁头(砖较短的一头)侧砌,一般用于房屋山墙基础勒脚及楼房下部坚固部位。实滚又分实扁、实滚、实滚芦菲片三种。实扁从立面看墙体砖全部是横向扁砌,相互之间交替错开;实滚从立面看墙体砖两排横向扁砌中间夹竖向扁砌;实滚芦菲片从立面看墙体砖为横竖交替排列,很像芦席之芦菲片排列。

花滚砌法为实滚与空斗相间而砌,花滚做法不及实滚做法坚固,但经济实用,常盛行于民间建房,用于山墙勒脚上面的墙体。花滚砌法中还有实扁镶思。

空斗砌法省砖而且造价低廉,隔声、隔热性能好,用于无需负重之围隔墙绝佳,所以深受常州地区寻常百姓喜爱。空斗墙中把平行于墙面的砖称斗砖,而又把垂直于墙面的斗砖称丁砖,所以又分单丁、双丁、三丁、大镶思、小镶思、大合欢、小合欢等多种做法。空斗墙中单丁、双丁、三丁与空斗镶思在砌筑时厚度能作少量调整,故特别适合较矮的檐墙砌筑。小镶思与大合欢、小合欢墙厚一般只到半砖,往往用作内部的分隔墙较好[1]204-208。

山墙的造型往往与屋面分楞关系密切。盖瓦一列为一楞,两楞之间又形成豁,屋面两端之瓦楞称边楞,用于硬山墙的边楞要盖瓦,这样,才能与其平接。用于屏风墙的边楞要有底瓦,如此,才能与高出的屏风墙相接。一般山墙砌筑与小青瓦屋面铺设步骤为:先安装木构架,待山墙砌至木椽面,做匀栈,上砌飞砖二皮,依屋面提栈砌出屋面弧度;檐口设面沿,中间木基层上铺望砖;分楞,划线,面沿之上安装瓦口板,先做边楞,硬山墙两侧边楞一定为盖瓦,屏风墙两侧边楞一定为底瓦,瓦口板上再装滴水瓦;屋面两边至顶处老头瓦铺好后,再砌筑攀脊与整个屋脊,包括安装纹头脊饰等;最后,按边楞弧度,逐楞铺设底瓦、盖瓦,直至屋面铺设完成。这样,山墙与屋面成为一体。山墙砌筑的工艺往往与屋面铺设工艺是分不开的。

另外,建房还有许多习俗,如选址要看风水、上梁要抛红梁、房屋建成要请邻里吃喜酒等,至今在常州地区的农村仍然盛行。

四、结语

常州现存明清民居处于城市中心地段且相对集中于天宁区青果巷和天宁区前后北岸,其民居山墙样式基本被完整地保护下来了。其他一些保护较完整的民居则相对分散地分布在钟楼区、新北区和武进区。它们在明代早期和明代以简洁的“人字形山墙”出现,一般不加建高出屋面的任何封火墙。到了清代则出现屏风墙、观音兜和小高墙三种样式,其间也有新老交替和过渡。通过对常州现存民居山墙样式进行实地考证和研究,分析其结构、造型、色彩、材料、工艺等方面的传统文化艺术特色,将其发扬光大,对常州城市建设和发展以及历史文化遗产保护都具有普遍意义,也能为常州创建历史文化名城提供宝贵的素材。虽然传统民居不能取代当今的建筑潮流,但完全西方化后的各城市风貌、街区风格也不能让其肆意妄为,使所到之处都是千篇一律。新时代的城市开发和住宅建设必须在继承传统样式的基础上,扬长避短,取其精华,这样才能使今天的城市文脉不至于断裂,才能使一个城市真正具备自身的风貌特色。

注释:

①②④侯洪德、侯肖琪:《图解〈营造法原〉做法》,中国建筑工业出版社,2014年,第194-195页,山墙做法中关于屏风墙做法;第195-197页,山墙做法中关于观音兜墙做法;第222页,屋面瓦件名称、规格及用途中瓦件尺寸。

③梁思成:《清式营造则例》,清华大学出版社,2006年(2015年6月重印),第168页,第十二节瓦作算料表中砖瓦尺寸。

[1]侯洪德,侯肖琪.图解《营造法原》做法[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[2]华峰,何俊萍.形式与表现:民居墙体构成的形态意义[J].华中建筑,1998(2):122-124.

[3]于杨.解读江南民居[J].农家之友,2010(5):83.

[4]梁思成.清式营造则例[M].北京:清华大学出版社,2006:49-50.

附表1 常州明清民居建筑山墙样式统计表

附表1(续)

附表1(续)

附表1(续)

附表1(续)

10.3969/j.issn.1673-0887.2017.05.014

2016-11-17

张新荣(1962— ),男,教授。

A

1673-0887(2017)05-0062-10

责任编辑:庄亚华