规模化养殖对中国生猪粪便污染的影响研究*

周 晶 青 平

(华中农业大学经济管理学院,湖北 武汉 430070)

规模化养殖对中国生猪粪便污染的影响研究*

周 晶 青 平

(华中农业大学经济管理学院,湖北 武汉 430070)

规模化养殖引起粪便污染,甚至威胁农业可持续发展。利用统计数据,基于规模化水平时空差异,对生猪粪便污染量进行了测算,并进一步分析规模化养殖对粪便污染量增长的贡献。结果表明:1998—2012年,中国生猪粪便污染量从4.50×107t增加到1.26×108t;生猪粪便耕地污染负荷从0.34t/hm2增加到1.04t/hm2;生猪粪便耕地污染负荷高值区集中分布在长江以南区域,以东部经济发达省份为主;规模化养殖对生猪粪污染量增长的贡献率达到87.65%,对生猪粪便耕地污染负荷增长的贡献率达到84.29%,规模化养殖是造成生猪粪便污染增加的主要原因。

生猪养殖 规模化养殖 粪便污染 影响

Abstract: Scaled breeding of livestock induced manure pollution,and even threatened China’s agriculture sustainable development.Under the background of production intensification spatial-temporal disparities,the magnitude of pig manure pollution in China was estimated by using public statistical data,and thus the contribution of scaled breeding to manure pollution growth was analyzed.The result showed that the amount of pig manure pollution increased from 4.50×107t to 1.26×108t, while pig manure pollution increased from 0.34 t/hm2to 1.04 t/hm2.The south of the Yangtze regions, especially economically developed eastern provinces were exposed to the highest pig manure pollution pressure.Further calculation results showed that 87.65% of pig manure pollution quantity growth and 84.29% of pig manure cropland pollution load increase were due to production intensification respectively,indicating that production intensification was the main cause of pollution growth.

Keywords: pig breeding; scaled breeding; manure pollution; impact

改革开放以来,我国畜禽生产快速发展,排放的大量粪便对农村环境造成重大压力。据估计,20世纪80年代以来,我国畜禽粪便排放量增长了3.3倍[1]。《第一次全国污染源普查公报》显示,畜禽养殖已经成为我国最主要的农业面源污染源。

20世纪90年代中期开始,我国畜禽养殖方式逐渐从散养向规模化养殖转变[2]。21世纪以来,规模化水平快速提高[3-4],2012年全国生猪、蛋鸡规模化养殖占比分别达到了66.8%、78.8%[5],规模化养殖粪便污染成为畜牧业粪便污染的关键所在[6],一定程度上影响了农业可持续发展。2014年,我国开始实施《畜禽规模养殖污染防治条例》,正式通过立法形式加强对规模养殖场粪便排放和处理的监管。

目前,国内已经有大量文献对畜禽粪便排放的总量、畜禽品种结构特征和地区分布特征进行了研究[7-15],也有少量研究测算了规模化养殖场粪便排放量[16-18]。仇焕广等[19]将粪便分为排放量和污染量分别测算,并利用实地调查中获得的散养和规模化养殖粪便污染系数,对2010年全国及各省畜禽粪便污染量进行了估算。然而,上述研究均未考虑规模化水平动态变化及各地区规模化养殖发展存在的差异。本研究在规模化水平时空差异背景下,通过收集各地区不同养殖模式的生猪出栏量、生长周期等数据,估算全国及各地区(香港、澳门、台湾及南海诸岛未涉及)生猪粪便污染量,分析1998—2012年生猪粪便污染量的动态演变及空间分布特征,并计算规模化养殖对粪便污染量增长的贡献,以期为粪便污染控制提供参考。

1 研究方法和数据

1.1 生猪粪便排放量计算方法

参考《全国农产品成本收益资料汇编》(2003),将生猪年出栏量<30、30~100、>100~1 000、>1 000头分别划分为散养、小规模养殖、中规模养殖和大规模养殖。生猪粪便排放量计算公式如下:

PMt,r,i=Qt,r,i×Tt,r,i×e

(1)

式中:PMt,r,i为t时期r地区第i种养殖模式的生猪粪便排放量,t;t为年份;r为地区;i为养殖模式,i取1、2、3、4分别对应散养、小规模养殖、中规模养殖和大规模养殖;Qt,r,i为t时期r地区第i种养殖模式的生猪出栏量,头;Tt,r,i为t时期r地区第i种养殖模式的生猪生长周期,d;e为生猪粪便排放系数,t/(d·头)。

1998—2012年各地区不同养殖模式的生猪出栏量数据来源于《中国畜牧业年鉴》(1999—2013)。根据《全国农产品成本收益资料汇编》(2000—2013)公布的饲养天数和仔猪质量计算生猪生长周期。其中,饲养天数仅仅是指生猪从仔猪购入到出售的时间,未包括仔猪从出生到购入的生长时间。综合文献[7]、[11]、[19],将生猪粪便(包括尿液)排放系数定为5.2×10-3t/(d·头)。

1.2 生猪粪便污染量计算方法

生猪粪便污染量计算公式如下:

PMPt,r,i=PMt,r,i×pi

(2)

式中:PMPt,r,i为t时期r地区第i种养殖模式的生猪粪便污染量,t;pi为第i种养殖模式的生猪粪便污染系数,取值参考文献[19],为简化计算,将小规模养殖、中规模养殖和大规模养殖的生猪粪便污染系数定为0.253,而散养的生猪粪便污染系数定为0.035。

将不同养殖模式的PMPt,r,i加和得到t时期r地区的生猪粪便污染量(PMPt,r,t)。为了反映耕地承担的生猪粪便污染量,本研究还估算了t时期r地区的生猪粪便耕地污染负荷(PMPLt,r,t/hm2)。

1.3 规模化养殖对生猪粪便污染量增长的影响测算

以1998年为基期,保持散养、小规模养殖、中规模养殖和大规模养殖的生猪出栏量占比不变,而生猪总出栏量则按实际水平变动,可计算得到控制规模化水平的生猪粪便污染量,计算公式如下:

PMPCt,r,i=Qt,r×sr,i×Tt,r,i×e×pi

(3)

式中:PMPCt,r,i为控制规模化水平后t时期r地区第i种养殖模式的生猪粪便污染量,t;Qt,r为t时期r地区的生猪总出栏量,头;sr,i为1998年r地区第i种养殖模式的生猪出栏量占比,%。

将不同养殖模式的PMPCt,r,i加和得到控制规模化水平后t时期r地区的生猪粪便污染量(PMPCt,r,t)。与基期相比,t时期r地区的生猪粪便污染增长量(ΔPMPt,r,t)可进行以下分解:

ΔPMPt,r=PMPt,r-PMP1998,r=(PMPCt,r-PMP1998,r)+(PMPt,r-PMPCt,r)

(4)

式中:PMPCt,r-PMP1998,r为出栏量增长引起的生猪粪便污染增长量;PMPt,r-PMPCt,r为规模化水平变动引起的生猪粪便污染增长量。

2 生猪粪便排放与污染情况

2.1 全国生猪粪便排放量、污染量和耕地污染负荷

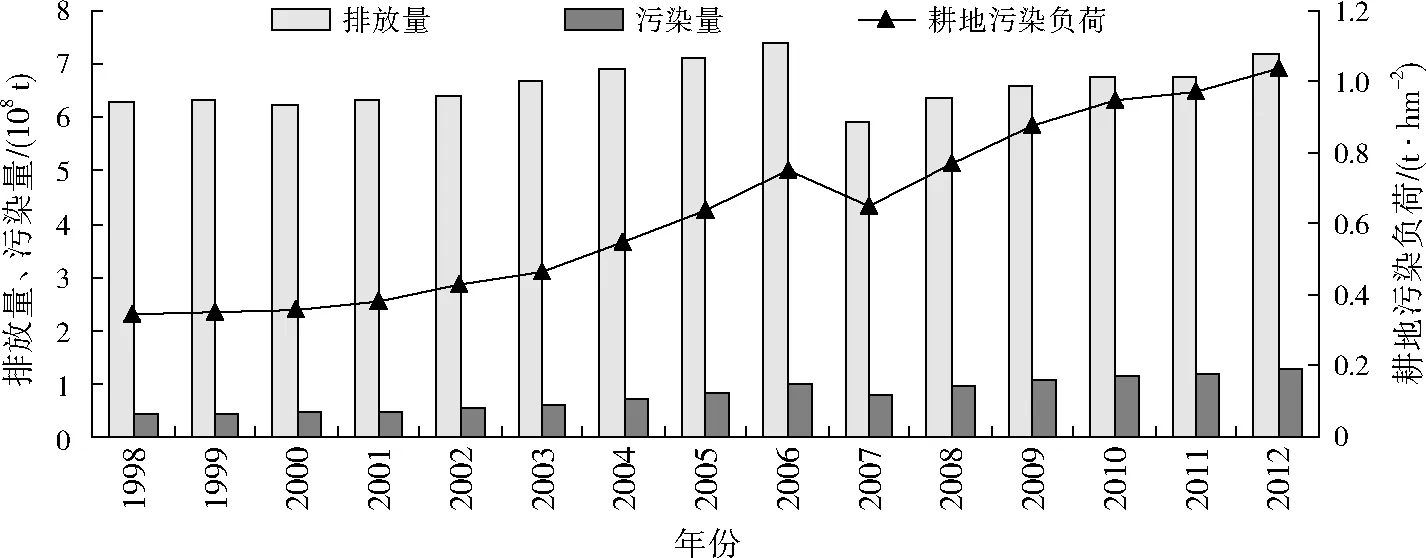

1998—2012年全国生猪粪便排放量、污染量和耕地污染负荷变动情况见图1。从图1中可以发现,生猪粪便排放量呈两阶段波动上升趋势:第1阶段为1998—2006年,生猪粪便排放量从6.29×108t逐渐上升到7.41×108t;第2阶段为2007—2012年,由于生猪出栏量在2007年大幅度下降,2007年生猪粪便排放量相比2006年大幅度下降,但2008年后生猪粪便排放量快速恢复,并于2012年达到7.19×108t。生猪粪便污染量呈两阶段波动增长趋势,从1998年的4.50×107t增加到2012年的1.26×108t,年均增长7.63%。生猪粪便耕地污染负荷从1998年的0.34 t/hm2增加到2012年的1.04 t/hm2,年均增长8.31%。可见,全国耕地生猪粪便污染负荷不断加重。

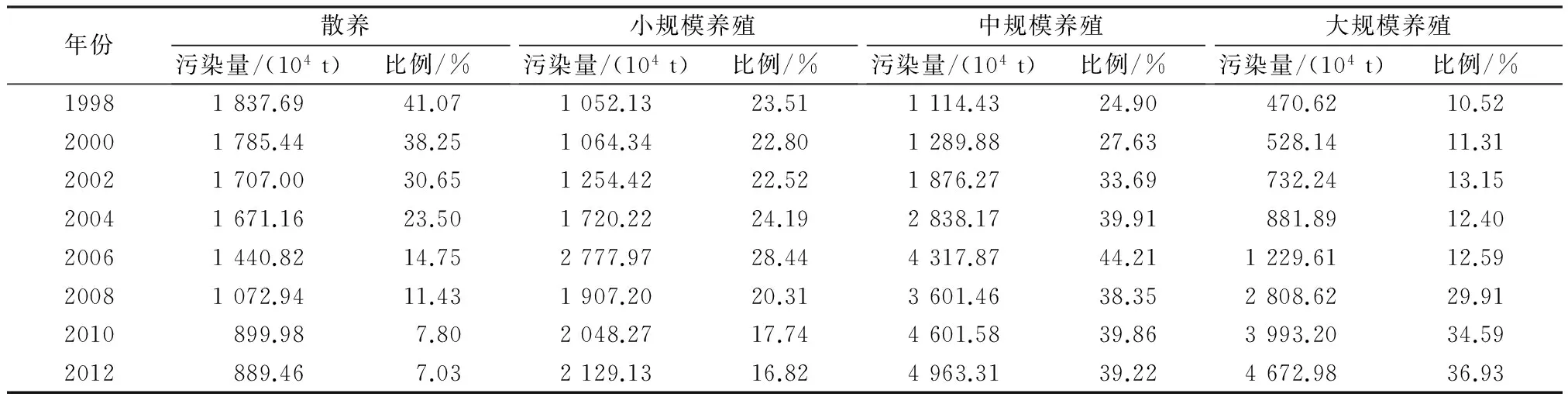

2.2 全国不同养殖模式的生猪粪便污染量构成

1998—2012年全国不同养殖模式的生猪粪便污染量分布如表1所示。从表1可以看出,早在1998年规模化养殖就已成为生猪粪便污染的排放主体,小规模养殖、中规模养殖和大规模养殖的生猪粪便污染量占总污染量的比例达到58.93%;但是,1998年散养的生猪粪便污染量仍占较大比例,达41.07%。1998年后,散养的生猪粪便污染量比例快速下降,规模化养殖(尤其是中规模养殖和大规模养殖)的生猪粪便污染量比例迅速上升。2012年,散养的生猪粪便污染量比例已降至7.03%,规模化养殖的生猪粪便污染量比例达到92.97%,其中大中规模养殖污染量比例达到76.15%。近十多年来,规模化养殖已经成为生猪粪便污染的排放主体,且大规模养殖和中规模养殖是主要的污染排放源。

图1 1998—2012年全国生猪粪便排放量、污染量和耕地污染负荷Fig.1 Excretion and pollution amounts and cropland pollution load of pig manure in China during 1998-2012

年份散养污染量/(104t)比例/%小规模养殖污染量/(104t)比例/%中规模养殖污染量/(104t)比例/%大规模养殖污染量/(104t)比例/%19981837.6941.071052.1323.511114.4324.90470.6210.5220001785.4438.251064.3422.801289.8827.63528.1411.3120021707.0030.651254.4222.521876.2733.69732.2413.1520041671.1623.501720.2224.192838.1739.91881.8912.4020061440.8214.752777.9728.444317.8744.211229.6112.5920081072.9411.431907.2020.313601.4638.352808.6229.912010899.987.802048.2717.744601.5839.863993.2034.592012889.467.032129.1316.824963.3139.224672.9836.93

注:1)由于相邻年份变化较小,所以表中的年份间隔定为2 a,表2同。

2.3 生猪粪便耕地污染负荷空间分布

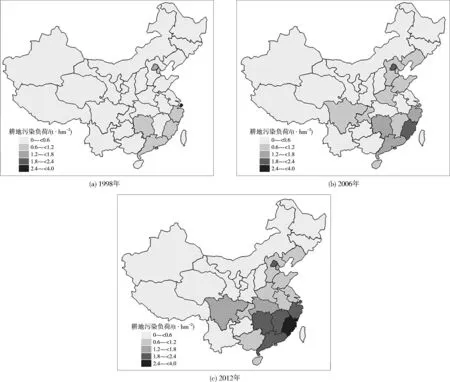

1998年、2006年和2012年的生猪粪便耕地污染负荷如图2所示。从图2可以发现,生猪粪便耕地污染负荷空间分布呈现以下3方面的特征:

(1) 耕地污染负荷较重的省份范围不断扩大。1998年,耕地污染负荷超过0.6 t/hm2的省份只有7个,其中超过1.2 t/hm2的省份只有2个;2006年,耕地污染负荷超过0.6 t/hm2的省份向北方扩散,增加到15个,超过1.2 t/hm2的省份达到6个;2012年,耕地污染负荷超过1.2 t/hm2的省份增加到10个。

(2) 耕地污染负荷高值区(耕地污染负荷超过1.8 t/hm2)集中,连片分布在长江以南地区。2006年,除北京外,处于耕地污染负荷高值区的省份只有1个;2012年,除北京外,耕地污染负荷高值区包括湖南、江西、浙江、福建、广东和上海。可见,东部经济发达地区面临较大的生猪粪便污染风险。

(3) 多个省份生猪粪便耕地污染负荷明显加重。1998—2012年,四川的耕地污染负荷从低于0.6 t/hm2上升至超过1.2 t/hm2;湖北、江苏、广西、海南的耕地污染负荷从低于0.6 t/hm2上升至超过0.6 t/hm2;湖南、江西、福建、浙江、广东的耕地污染负荷从低于1.2 t/hm2上升至超过1.8 t/hm2。

3 规模化养殖对粪便污染增长的贡献

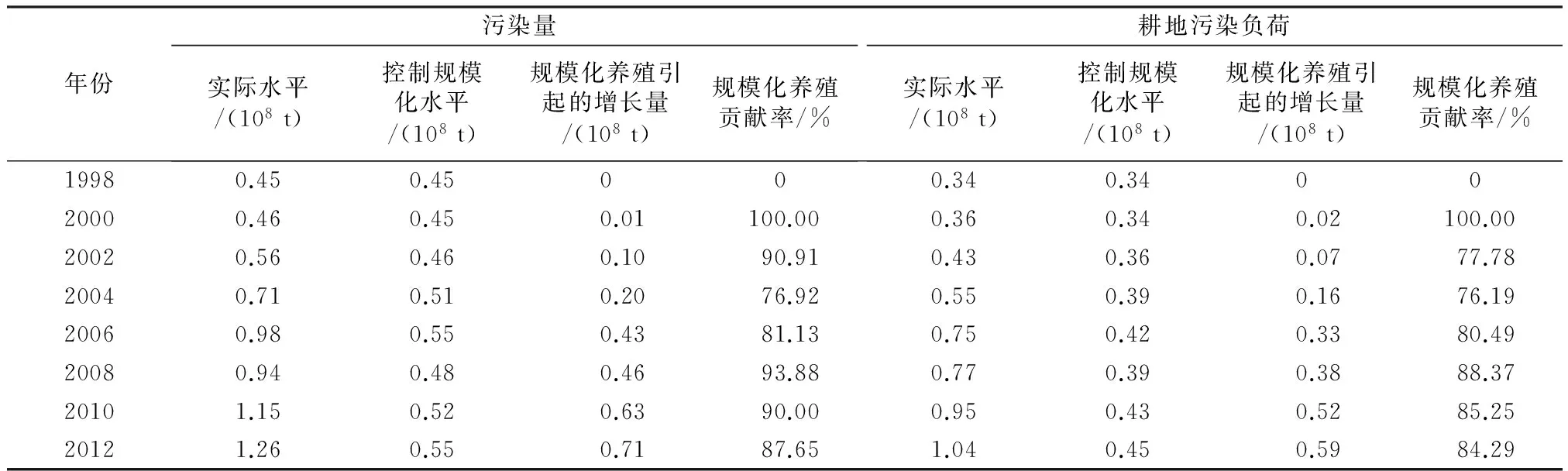

1998—2012年以来全国规模化养殖对粪便污染增长的贡献如表2所示。从表2可以看出,控制规模化水平后,生猪粪便污染量和耕地污染负荷增长均缓慢,2012年相比1998年,生猪粪便污染量增长22.22%,耕地污染负荷增长32.35%。实际水平下,生猪粪便污染量和耕地污染负荷分别增长1.80、2.06倍。可见,1998年以来生猪粪便污染量和耕地污染负荷增长主要由规模化养殖造成。2012年,规模化养殖对生猪粪便污染量和耕地污染负荷增长的贡献率分别达到87.65%、84.29%。可见,规模化养殖是造成生猪粪便污染增加的主要原因。

不同地区规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量存在显著差异。福建、江西、四川、广东、湖南规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量最高,均超过1.2 t/hm2。北京、浙江、湖北、河南、江苏、海南、重庆、山东、广西规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量为0.6~1.2 t/hm2。安徽、河北、辽宁、陕西、吉林、云南规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量为0.2~0.6 t/hm2,贵州、上海、青海、天津、山西、宁夏、黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆和西藏规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量低于0.2 t/hm2。

注:研究范围未涉及香港、澳门、台湾及南海诸岛。图2 生猪粪便耕地污染负荷空间分布Fig.2 Spatial distribution of cropland pollution load of pig manure

年份污染量实际水平/(108t)控制规模化水平/(108t)规模化养殖引起的增长量/(108t)规模化养殖贡献率/%耕地污染负荷实际水平/(108t)控制规模化水平/(108t)规模化养殖引起的增长量/(108t)规模化养殖贡献率/%19980.450.45000.340.340020000.460.450.01100.000.360.340.02100.0020020.560.460.1090.910.430.360.0777.7820040.710.510.2076.920.550.390.1676.1920060.980.550.4381.130.750.420.3380.4920080.940.480.4693.880.770.390.3888.3720101.150.520.6390.000.950.430.5285.2520121.260.550.7187.651.040.450.5984.29

从规模化养殖对耕地污染负荷增长的贡献率来看,约一半省份的规模化养殖对生猪粪便耕地污染负荷增长的贡献率为80%~95%。当然,重庆、内蒙古、宁夏等省份的规模化养殖对生猪粪便耕地污染负荷增长的贡献率超过了100%,其原因为在技术进步的影响下,生猪生长周期大幅度缩短,在控制规模化水平不变的情况下,粪便污染量低于基期。上海和西藏等省份的规模化养殖对粪便污染增长的贡献率为负值,这主要是因为生猪出栏量下降,生猪粪便污染量出现负增长。其余省份的规模化养殖对耕地污染负荷增长的贡献率为50%~80%。对于多数地区而言,规模化养殖是生猪粪便污染量增长的主要原因。

4 结论与建议

4.1 结 论

(1) 全国生猪粪便污染量增长迅速,耕地污染负荷不断加大,规模化养殖逐渐成为生猪粪便污染的排放主体。1998—2012年,全国生猪粪便污染量从4.50×107t增加到1.27×108t;生猪粪便耕地污染负荷从0.34 t/hm2增加到1.04 t/hm2;规模化养殖的生猪粪便污染量比例从58.93%迅速增加到92.97%,其中大中规模养殖的生猪粪便污染量比例达到76.15%。

(2) 生猪粪便耕地污染负荷高值区集中连片分布在长江以南地区,且以东部经济发达地区为主。

(3) 1998—2012年,规模化养殖水平快速提高是生猪粪便污染量持续、快速增长的主要原因。2012年,规模化养殖对生猪粪便污染量增长的贡献率达到87.65%,对生猪粪便耕地污染负荷增长的贡献率达到84.29%。但是,规模化养殖引起的生猪粪便耕地污染负荷增长量存在地区差异。

4.2 建 议

(1) 东部地区限制大中规模养殖场进入,调整规模化养殖区域布局,达到生猪粪便减量化排放。政府部门一方面要严格限制新的规模化养殖场尤其是大中规模养殖场进入,避免规模化养殖继续扩张加大生猪粪便耕地污染负荷;另一方面要鼓励和引导本地大中规模养殖场向欠发达省份迁移,逐步调整不合理的规模化养殖区域布局。

(2) 全国范围内严格养殖环境监督执法,以环保审批和环境影响评估程序为依托,确保规模化养殖粪便无害化处理。严格执行《畜禽规模养殖污染防治条例》中提出的重点措施,即对新建和改扩建规模养殖场进行严格的环境审批和环境影响评估,对运营中的规模养殖场定期展开环境影响评估,对于环境影响评估未达标的规模养殖场按照条例规定进行处罚管理。

(3) 鼓励、支持多样化途径消化生猪粪便,以粪便有机肥料市场化产供销为着力点,实现粪便资源化利用。政府应在资金和人才方面鼓励和支持相关机构研究粪便生产有机肥料,扶持粪便有机肥产供销及技术推广体系建设,培育各环节利益相关主体发育。可以在长江以南地区进行试点,利用生猪粪便生产有机肥作为水稻生产中化学肥料的补充肥料或者替代肥料,不断摸索粪便有机肥技术研究、有机肥产品使用和推广方面的经验。

[1] 孙铁珩,宋雪英.中国农业环境问题与对策[J].农业现代化研究,2008,29(6):646-648,652.

[2] 谢双红,王济民.关于加快畜牧业全面协调可持续发展的研究[J].农业经济问题,2005(7):65-68.

[3] 刘爱民,强文丽,王维芳,等.我国畜禽养殖方式的区域性差异及演变过程研究[J].自然资源学报,2011,26(4):552-561.

[4] 周晶,陈玉萍,丁士军.中国生猪养殖业规模化影响因素研究[J].统计与信息论坛,2014,29(1):63-69.

[5] 中国畜牧业年鉴编辑委员会.中国畜牧业年鉴(2012)[M].北京:中国农业出版社,2013.

[6] 国家环境保护总局自然生态保护司.全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策[M].北京:中国环境科学出版社,2002:14-103.

[7] 王方浩,马文奇,窦争霞,等.中国畜禽粪便产生量估算及环境效应[J].中国环境科学,2006,26(5):614-617.

[8] 马林,王方浩,马文奇,等.中国东北地区中长期畜禽粪尿资源与污染潜势估算[J].农业工程学报,2006,22(8):170-174.

[9] 曾悦,洪华生,曹文志,等.基于GIS和BEHD的粪肥资源评价及其利用的空间布局优化[J].资源科学,2006,28(1):25-29.

[10] 张绪美,董元华,王辉,等.中国畜禽养殖结构及其粪便N污染负荷特征分析[J].环境科学,2007,28(6):1311-1318.

[11] 刘忠,段增强.中国主要农区畜禽粪尿资源分布及其环境负荷[J].资源科学,2010,32(5):946-950.

[12] 李飞,董锁成.西部地区畜禽养殖污染负荷与资源化路径研究[J].资源科学,2011,33(11):2204-2211.

[13] 宋大平,庄大方,陈巍.安徽省畜禽粪便污染耕地、水体现状及其风险评价[J].环境科学,2012,33(1):110-116.

[14] 林源,马骥,秦富.中国畜禽粪便资源结构分布及发展展望[J].中国农学通报,2012,28(32):1-5.

[15] 张海成,张婷婷,郭燕,等.中国农业废弃物沼气化资源潜力评价[J].干旱地区农业研究,2012,30(6):194-199.

[16] 赵路,魏静,马林,等.河北省不同养殖模式的畜禽粪尿资源及污染风险分析[J].农业环境科学学报,2009,28(3):544-548.

[17] 田宜水.中国规模化养殖场畜禽粪便资源沼气生产潜力评价[J].农业工程学报,2012,28(8):230-234.

[18] 阎波杰,赵春江,潘瑜春,等.规模化养殖畜禽粪便量估算及环境影响研究[J].中国环境科学,2009,29(7):733-737.

[19] 仇焕广,廖绍攀,井月,等.我国畜禽粪便污染的区域差异与发展趋势分析[J].环境科学,2013,34(7):2766-2774.

StudyonimpactofscaledbreedingonpigmanurepollutioninChina

ZHOUJing,QINGPing.

(SchoolofEconomicsandManagement,HuazhongAgriculturalUniversity,WuhanHubei430070)

2016-05-07)

周 晶,男,1987年生,博士,讲师,主要从事农户生猪养殖污染研究。

*湖北省软科学研究重点项目(No.2014BDF005);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(No.16YJC790152);湖北省社会科学基金资助一般项目(No.2016159);中央高校基本科研业务费专项资金项目(No.2662015QD017)。

10.15985/j.cnki.1001-3865.2017.08.022

作者:张继钢,男,1977年生,博士,副教授,主要从事环境犯罪研究。