跳动的音符

文|梁安早

图|查 理

跳动的音符

文|梁安早

图|查 理

瓦米从一个噩梦中醒来,天上的月亮和星星早已不见了踪影,金鳞河上空飞舞的萤火虫,岸边的蛙鸣虫叫,也全都消失了。世界仿佛陷入一片无边的黑暗和寂静当中。这是黎明前最黑暗最安静的时刻。

在都庞岭的大山中,这段时间雾气最浓最湿,也是夜晚中最寒冷的时刻。

瓦米一身湿漉漉的,石头也是湿漉漉的,冰凉刺骨。

他原本计划等到凌晨两点多钟就取竹笼回家,到家也就4点钟左右。这个时候爷爷和奶奶正是睡得最熟之际,丝毫不知道他在晚上做了什么。可现在却将时间给耽搁了,回去天就亮了,爷爷和奶奶又起得早,他们一定会发现他不在床上,会弄清事实的真相。他们是不允许他这样做的。那么,少不了会挨奶奶的骂爷爷的打。

不断有冰冷、潮湿的浓雾向瓦米涌来,他觉得更冷了,好像掉入冰窟般。

现在,他好想有一堆烧得旺旺的大火。

他下意识地摸了一下口袋,没有打火机。

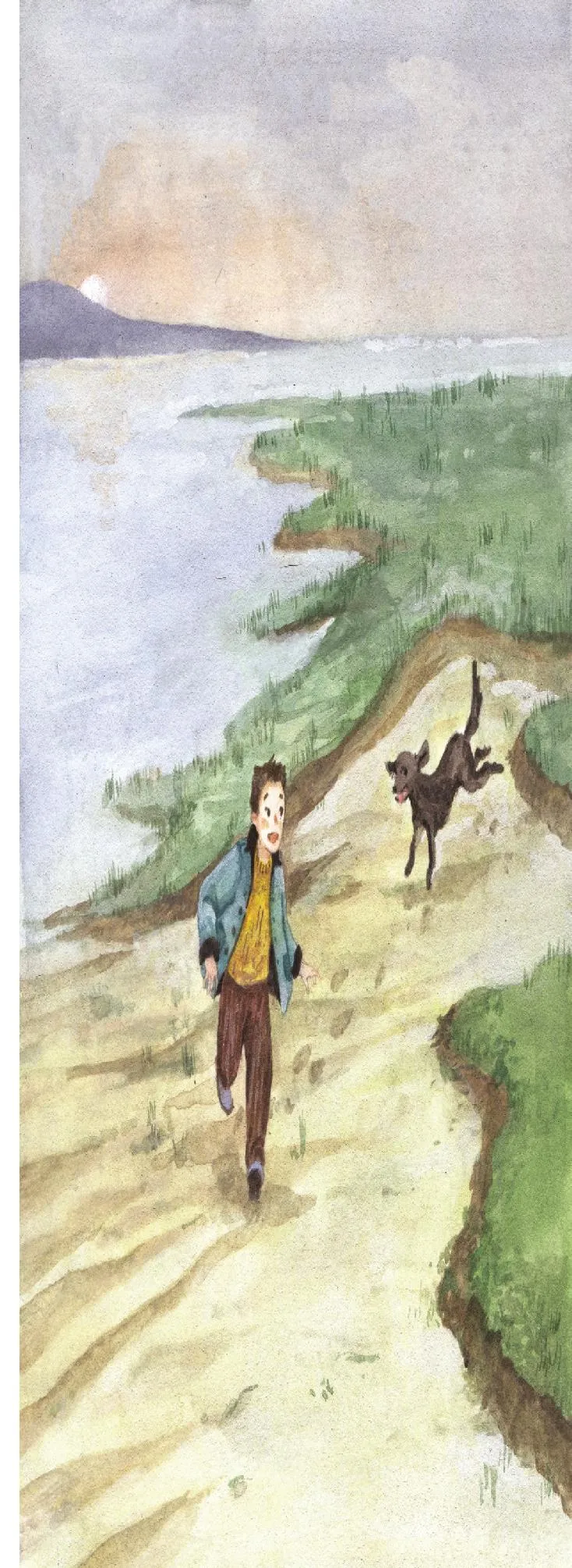

他开始在沙滩上跳、跑。

泥鳅跟着他在身后跳、跑。

不久,身体慢慢地热乎起来。但他没有停止,继续跳和跑。

又过了一段时间,身体开始冒汗,身子暖和过来。

东方天际露出鱼肚白,渐渐地,鱼肚白变成了淡红色,仿佛一个漂亮的姑娘喝了一点儿葡萄酒,脸上呈现出淡淡的红晕那样。接着,它又由淡红慢慢地变成凝重的深红,再由深红变成灿烂的金色。在朝阳的照耀下,金鳞河面上跳跃着鱼鳞似的点点金光。

没多久,那轮火球般的红日,从大山背后跳了出来。瞬间,远处黛色的群山,近处的花草树木、河流,都披上了一道晨曦。尤其是树叶、草叶上的露珠,在阳光的照耀下,散发出五光十色的光芒,像一颗颗晶莹剔透的有色珠宝,好看极了。

太阳越来越高,瓦米和泥鳅的身上开始冒出一缕缕白色的雾气,好像一个即将融化的雪人。

他走到昨晚放竹笼的洄水湾里,将那8个竹笼一一取出来。令他大失所望的是,好几个竹笼都是空空的,只有3个竹笼里装着4条七星鱼。而且,这些七星鱼并没有他想象中那么大,最大的也就半斤重,最小的不足一两。

在回家的半路上,瓦米惊奇地看见爷爷坐在路边的一棵树下。

爷爷的眼里布着血丝,嘴唇皲裂发白,脸上有几道血痕,还有一些黑色的泥巴,像唱戏丑角的花脸;湿漉漉的裤子上也沾满黑色的泥巴,左脚上的凉鞋鞋帮断掉,用一根葛藤来代替。

“爷爷,你怎么来了?”瓦米叫道。

“你还知道爷爷?”爷爷站起来,举起手中的拐杖就要向瓦米劈来。

瓦米一看就知道,爷爷为了找自己,在这湿滑的路上跌跌撞撞不知摔了多少跤。

瓦米站在那儿一动也不动,他心甘情愿被爷爷打一顿。

爷爷高高举起的拐杖落在瓦米的身上,却很轻,好像帮他拍打沾在衣服的灰尘。

“爷爷!”瓦米叫道,眼泪就流了出来。

“你现在才知道滴猫尿(眼泪)?你偷偷从家里跑出来时为什么就不滴?”爷爷说。

“爷爷,对不起,我不该不告诉你和奶奶,就偷偷溜到金鳞河里来捕七星鱼。”瓦米说。

“唉,你这孩子!”爷爷长长吐了一口气,“有什么话回家再说吧,你奶奶一定急得快要发疯了。”

在路上,爷爷交代他说:“如果村里人问你到哪里去了,你不要说是到金鳞河去捕七星鱼。”

瓦米点点头,他知道爷爷不想让别人知道金鳞河有七星鱼。

回到家里,在进院子时,爷爷从瓦米背上取下背篓,放在一个隐蔽的地方。

堂屋里,村里几个与奶奶非常要好的老奶奶将她围在中间,正在捡一些宽心的话来安慰她。

奶奶不说话,低着头,不断抹着眼泪。

瓦米走到门口,怯怯地说:“奶奶,我回来了。”

“是瓦米回来了!我们说了没事吧,这下你可以放心了。”那几个老奶奶看到瓦米,欢快地说。

“你这个孩子也是,出去做什么也不告诉大人一下,净让他们担心!”一个老奶奶批评道。

“我错了。”瓦米低着头说。

另几个老奶奶又七嘴八舌批评了瓦米一顿,瓦米还是像刚才那样,一个劲地认错。

现在人也回来了,该说的话也说了,那几个老奶奶觉得没有必要再留在这里,或者家里还有事要做,就告辞走了。

等她们一走,奶奶板起脸来,生气地说:“你去哪里了?”

瓦米告诉她,他去金鳞河捕七星鱼了。

他后来才知道,这天的早上,奶奶一起来,习惯性往孙子的房间看了一下,发现孙子并不在房间里,当即吓了一大跳。自从儿子和媳妇外出打工后,这个孙子表现出对他们十分不舍和想念,尤其是他每次接电话或是打电话时,总有那么多的话想说,她害怕孙子因为想念过度,会偷偷地跑出去寻找他的阿爸和阿妈。这事也是有先例的。几年前,在洪水箐村,一个叫康忠佳的男孩就是因为想念在远方打工、几年没回来的阿爸阿妈,独自偷跑出去寻找他们,结果走丢了。他的阿爸和阿妈寻找了大半年,最后在公安机关和一些好心人的帮助下,才在另外一座城市找到他。找到他时,他已变成蓬头垢面、骨瘦如柴、奄奄一息的乞丐。所以,她和老伴都暗中紧盯着这个孙子。

她当即慌了神,与爷爷分头四处寻找。后来,他们在出村那条潮湿的路面上并没有发现新踩出来的脚印,心里才稍稍安静下来。

可是,他们想不通了:既然孙子没有出村,他又到哪里去了?

爷爷忽然记起,孙子不止一次问起过怎样捕捞七星鱼,而且还到黄牛寨镇上的水产市场询问过七星鱼的价格,说不定他去金鳞河捕七星鱼了,目的只有一个,就是捕七星鱼换寻找阿爸阿妈的车费。

他去金鳞河寻找孙子时,在半路上与他相遇。

“你捕七星鱼干什么?”奶奶问。

瓦米的回答大出奶奶的意料:“把卖鱼的钱积攒起来,我想买一部智能手机。在手机里,我就能看到阿爸和阿妈。”

接着,他把那天跟爷爷在米粉店吃米粉时,看到小伙子用视频与女朋友聊天的事告诉了奶奶。

“这样啊,也难为你了。”奶奶的气立刻就消了,心里有些难过。

“瓦米,我去过金鳞河,七星鱼并非我想象中恢复得那么快,那么多,要想捕鱼换一部手机,恐怕很难。”爷爷说。

“瓦米,你答应我,以后不许你一个人晚上去金鳞河捕七星鱼,那太危险了。”奶奶说。

瓦米看着奶奶红红的眼睛,爷爷狼狈的模样,用力地点点头。

这几天,爷爷每天早上用过餐后,把柴刀和斧头磨得锋利、锃亮,就带上饭团出了门,直到夕阳西下倦鸟归巢时才回家。回来时,脸上,手和脚,凡是皮肤裸露的地方,出现一道道带血的痕迹。

他花白的头发更乱,有时上面还沾着一片枯叶,或是一根枯草。

他的眼睛里布有血丝。

他的背更驼。

他的脸和手晒得黧黑。

他的精神越来越憔悴,一回到家里,什么话也不说,一头斜躺在竹靠椅上,等奶奶去叫他吃饭,他已沉沉入睡,连叫几遍才醒过来。

吃晚饭时,他平时最爱的酒也不喝了,匆匆吃了饭,稍稍洗漱一下就上床睡觉,不一会儿就发出雷鸣般的鼾声。

瓦米很担心,怕爷爷出什么事。一天早上,在爷爷外出时,他说:“爷爷,我要跟你去。”

“你跟我去干什么?你以为是去镇上赶集啊。”

“给你做个伴呗。”

爷爷很坚决地拒绝:“不用!”

“爷爷,你在忙什么呢?”瓦米再问下去,爷爷就不理他了。

瓦米偷偷跟在爷爷的背后,想探个究竟,可没走出多远,爷爷像一只灵敏的猎犬,很快就发现了他的跟踪,毫不客气地将他轰回家。

一连几次下来,爷爷非常生气,挥舞着拳头,一脸凶狠的样子说:“瓦米,你再跟在我的背后,看我揍不揍你!”

瓦米知道爷爷的脾气,说到做到,不是随便说说吓唬一下自己,再跟下去,挨一顿揍是避免不了的。

“奶奶,爷爷这些天在忙什么?”他只好去问奶奶。

“大人的事,小孩不要多问。”奶奶说。

“我是担心爷爷会出事。”

“不会的!这里的山山水水,一草一木,一沟一坎,他熟悉得要命,闭着眼睛就能说出个子丑寅卯。再说,你爷爷的身体还很棒。”

奶奶这样说,瓦米自然不好再问下去。每次爷爷出门时,他都在心中为爷爷祈祷,祈祷他在一天中平平安安。

瓦米担心的事还是发生了。这天爷爷被马蜂蜇了一口,左半边脸肿得老高,眼睛变成一道窄窄的缝隙,整个人好像换了一个人,模样既恐怖,又滑稽可笑。

爷爷叫奶奶到村里一个还在哺乳期的妇女那儿讨来小半碗乳汁,把草药捣得稀烂,用一块布包着,把药汁挤到装有乳汁的碗里,用棉花蘸着涂在伤口的地方。

第二天,爷爷的左脸消肿了不少,眼睛也能睁开了。爷爷的这种情况,应该好好休息,等伤完全好了才出去。可是,他却没有休息,一早又出去了。

爷爷这样一连忙碌了7天。

这天傍晚,一向省吃俭用的爷爷破天荒买了一个猪肘,两斤牛肉,还有瓦米最爱吃的烤鸭。

瓦米有些糊涂了,今天既不是爷爷、奶奶的生日,也不是自己的生日,爷爷为什么要买这样丰盛的菜回来?

“爷爷,有客人来?”瓦米问。

“没客人来我们就不能打打牙祭了?”爷爷笑眯眯地反问。

“我巴不得每天都这样呢。”瓦米也笑了。

“你倒想得美。”

爷爷走进厨房去做饭,他今天的心情似乎特别好,一边切菜,还一边哼起山歌来。

瓦米想,爷爷今天肯定是遇到了什么特别开心的事。

过了几天,这天一早,爷爷就将还窝在被子里的瓦米叫醒:“快起来,我带你去镇上赶集。”

到了镇上,爷爷带着瓦米径直走进一家比较大的手机店。

“爷爷,你不会是买手机吧?”瓦米不解地问。

爷爷说:“不买手机我来干什么?”

在服务员热情的介绍下,经过一番精心的挑选,最后,爷爷买了一款价值1000多元的智能手机。

“瓦米,送给你。”走到店外,爷爷把手机递给瓦米。

现在,瓦米朝思暮想的手机这样真真实实呈现在眼前,却迟迟不敢接,他怀疑自己是在做梦。

“接啊,你愣着干什么?”爷爷说。

瓦米悄悄掐了一下自己的大腿,很痛,这不是在做梦。接过手机后,有个问题他弄不明白:阿爸和阿妈已经有三个月没寄钱回来了,家里也没有什么值钱的东西可卖,买手机的钱是从哪儿来的呢?

爷爷说:“你问这个干吗?钱,自然有它的来处。其实,一年多没见你的阿爸和阿妈,我和你奶奶也挺想念他们的,不知道他们在那边过得好不好,干活累不累?”

说完,他抬起头向阿爸和阿妈打工的南方张望,似乎目光能穿过千山万水,看到他们的身影。

看了一会儿,收回目光,叹了口气,说:“但愿他们在那边过得很好。”

他又说:“瓦米,你不是说有了这样的手机就能看到你的阿爸和阿妈,快打开看看他们呀。”

在店外,瓦米帮爷爷拍了一张照片,用彩信的方式发给阿爸。

不久,短信提示音响起,是阿爸发来的短信。阿爸在短信中问:“家里那部老式手机没有拍照功能,拿谁的手机在拍照片发彩信?照片上爷爷的气色看起来还不错,代我和阿妈向爷爷和奶奶问好。”

瓦米回短信:“爷爷刚刚买了一部1000多元的智能手机。会代替你们向爷爷奶奶问好。爷爷奶奶挺想念你们的,能否发一张你和阿妈的照片回来。”

很快,阿爸就发了一张他和阿妈的照片回来。

照片上,在阳光明媚的天气里,阿爸和阿妈坐在公园里的一张椅子上,周围是各种盛开的鲜花。他们的背景,是洁白如银的沙滩,是蓝天,是大海,是点点飞翔的海鸟。他们的穿着很入时,他们的笑容很灿烂很甜美。如果不仔细辨认,还真认不出他们就是自己的阿爸和阿妈,还以为是城里人。

爷爷说:“他们在城里生活得很好,这我就放心。”

阿爸又发来一条短信:“上班之中,如被主管发现,会扣工资,请勿再发信息。我和你阿妈下班后会打电话联系你们的。”

瓦米本来还想叫他们发几张照片过来,看到这条短信,只好作罢。

在回家的路上,他拍路边的野花,拍小草,拍蹲在树枝上鸣叫的小鸟,拍蓝天白云,拍爷爷的正面,拍爷爷的背影,叫爷爷帮自己拍……

总之,没有一刻停歇。

回到家里,他拍奶奶,拍爷爷和奶奶的合影,拍爷爷编织的竹器,拍泥鳅,拍房子,拍在刨土觅食的鸡,拍两只打架的公鸡……

直到内存卡装不下那么多照片,电池发出报警声,瓦米才停止拍摄。

吃过晚饭,瓦米坐在火塘边休息,这时,手机铃声响了,是阿爸打来的。

“阿爸,你怎么现在才打电话回来?是不是你们才下班?”瓦米问。

阿爸在那头说:“是!我一下班就给你们打电话,把手机给爷爷吧,我有事情要与他商量。对了,爷爷上年纪了,听力不是很好,你帮他摁下免提键。”

爷爷接过手机后,一边听阿爸说,一边往屋外走,嘴里“嗯嗯”应着,并不说话,样子很神秘。

阿爸和爷爷在说什么?爷爷为什么要往外走?是不是他们商量的内容很秘密,不愿意被自己听到?瓦米不由得起了好奇心。

“奶奶,我去房里看书了。”瓦米对正往洗碗盆里倒热水,准备洗刷碗筷的奶奶说。

“去吧。”奶奶头也不抬地说。

瓦米并没有回到房里去看书,而是蹑手蹑脚往院子里走去。泥鳅很懂事,摇着尾巴,无声无息跟在他的后面。

爷爷说话的声音从院子外面传来,声音很小,隐隐约约的,听不清他在说什么。

瓦米走到院门口,探头往外一看,看到爷爷蹲在几十步远的一块石头上,拿着手机正与阿爸说话。

他把脖子伸得长长的,希望这样就能听得清楚点儿,然而还是听不清爷爷在说什么。要想听到他说话的内容,只有走得离他近一点儿。

瓦米试着走出院门口,还好,爷爷只顾说话,没有觉察到屋里有人走出来。

他又试着走了几步,爷爷还是没发现。

他的胆子大了起来,继续往前走。

走着走着,爷爷的声音清晰起来:“卖给了山外做木材生意的胡老板。”“什么?不卖?哪有做买卖反悔的?我活了70多年,与人做买卖时,不管亏本还是赢利,谈定了就从来不反悔!我丢不起这个脸!”

这时,瓦米已经走到了爷爷的背后。由于手机弄了免提键,他在站在后面能清楚听到阿爸在电话里的声音。

阿爸:“阿爸,为了买部智能手机,就把你留了二三十年用来做棺材的上等木材卖了,如果传出去,我在村里怎么做人?”

爷爷:“没事,是我自愿卖的,又不是你逼着我卖。”

阿爸:“我总觉得这样不行,我寄钱回去,你把那些木材赎回来吧。”

爷爷:“就这样吧,不说了!”

爷爷说不说,结果又说开来:“你们夫妻在那边过得还好吧?”

阿爸:“挺好的,你和妈不要牵挂。对了,你百年归世后用的棺材,我们回去后一定重新给你买一口木头最好,形状最高大威武的。”

爷爷:“你回来再说。对了,你们什么时候回来?”

阿爸:“今年工厂里的活特别多,估计过年不能回来了。”

爷爷:“嗯,现在有了智能手机,记得经常发一些你们在那边的照片回来啊。”

阿爸:“会的。你们在家要管好瓦米呀。”

……

瓦米终于知道了爷爷买手机的钱的来历,原来他将留了二三十年,为自己死后做棺材的上等木材给卖了!在老屋背村都有这样一个习俗:每个人到了中年后,都要在自家的山里选择几棵自己认为最佳的树木,在自己认为大限快要来临时,就叫人砍伐下来制成棺材,以备死后用。这样的树木,是绝不会卖掉的。人们认为那样会不吉利,会折寿的。而如今,爷爷却将它们卖掉了。

同时,他也知道爷爷每次出门,为什么不要自己跟着去。那是因为山里毒蛇毒蜂多,他是怕自己受到伤害呀。

想到这里,瓦米的鼻子一酸,眼睛模糊起来。

爷爷和阿爸终于挂了电话。

爷爷站起身来,发现了瓦米,一惊:“瓦米,你,你怎么来了?我和你阿爸的通话你都听到了?”

瓦米极力忍住泪水,点了点头,可是,泪水不争气地夺眶而出,吧嗒吧嗒掉在地上。

爷爷把瓦米拥在怀里:“哭什么?不都好好的吗?”

瓦米像一只温顺的小猫一样把脑袋埋在爷爷干瘪的胸膛上,一边哭一边说:“爷爷,我以后一定听你和奶奶的话。”

爷爷轻轻拍着瓦米的后背,笑眯眯地说:“好了好了,咱们的瓦米长大了。”

这时,手机音乐声响起,那一阵阵跳动的音符声在瓦米的耳畔萦绕着,瓦米从爷爷的怀中抬起头,叫道:“爷爷,快接电话!”

他生怕手机音乐声忽然停止。

责编|冉振平