血液生物平衡疗法治疗脑梗死60例临床观察及护理体会

杜晚楠

(沈阳市中医院,辽宁 沈阳 110003)

血液生物平衡疗法治疗脑梗死60例临床观察及护理体会

杜晚楠

(沈阳市中医院,辽宁 沈阳 110003)

目的探究脑梗死患者使用血液生物平衡疗法所取得的治疗效果并总结相应的护理体会。方法择取2015年4月至2016年4月笔者所在医院收治的60例脑梗死患者,按照治疗方法的不同进行分组:给予常规治疗加常规护理的30例患者归入对照组,给予血液生物平衡疗法并加以综合护理的30例患者归入研究组。组间对比治疗护理效果及相关临床指标。结果就总有效率而言,研究组为96.67%,对照组为73.33%,研究组高于对照组,统计学有差异(P<0.05)。就神经功能缺损评分而言,研究组为(9.20±5.47)分,对照组为(15.07±7.52)分,研究组低于对照组,统计学有差异(P<0.05)。结论为脑梗死患者选用血液生物平衡疗法加以治疗,并实行综合护理进行护理,可以更加显著地恢复患者受损的神经功能,有效改善患者的脑梗死症状。

神经功能;脑梗死;血液生物平衡疗法;疗效;护理体会

脑梗死一般高发于中老年群体,是神经内科的常见疾病,由于我国社会老年化程度愈加严重,人们生活习惯和饮食结构也较以前有了极大的改变,因此脑梗死也呈现出愈加上升的发病趋势。对于脑梗死的治疗方法,近年来人们进行了努力不懈的研究,但方法虽多,理想疗效却难以取得。因此,临床尝试以血液生物平衡疗法进行治疗,并加以综合护理来提高疗效。本文试为2015年4月至2016年4月笔者所在医院收治的60例脑梗死患者选用血液生物平衡疗法加综合护理,并观察其应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料:择取2015年4月至2016年4月笔者所在医院收治的60例脑梗死患者,均以颅脑CT与MRI进行确诊,其发病至入院时间均在48 h内,且符合全国第4届(1995年)脑血管学会会议制定的脑梗死诊断标准。按照治疗方法的不同进行分组:给予常规治疗加常规护理的30例患者归入对照组,给予血液生物平衡疗法并加以综合护理的30例患者归入研究组。对比两组患者的基本资料:①研究组:男性患者18例,女性患者12例;年龄最小者58岁,最大者78岁,平均(68.11±10.22)岁。②对照组:男性患者16例,女性患者14例;年龄最小者59岁,最大者79岁,平均(68.22±10.35)岁。两组患者就年龄分布和性别构成等资料而言均并无统计学差异(P>0.05),可行统计学对比。注:罹患各类贫血、存在凝血功能障碍、对紫外线与低能激光过敏、仍处于脑出血急性期、患有严重器官功能衰竭或急性感染的患者均排除在外。

1.2 方法:医护人员在对照组患者入院后为其实施常规治疗与常规护理,使用扩张血管药物,为患者改善脑细胞的异常代谢状态,使用神经营养药物,提供低流量氧气,为患者的神经组织恢复血液灌注与氧气供应,避免其软化坏死。

医护人员在研究组患者入院后首先为其实施常规治疗,待其过度急性发作期后为其实施血液生物平衡疗法:①严格遵守采血法的无菌操作标准,取2条粗度适宜、穿刺难度较低的静脉(一般为股静脉或上肢的正中静脉)进行穿刺。将16#针头刺入一侧的肘静脉,并保持血流通畅,为患者放血。在放血的同时另为患者输入血液稀释剂,少则500 mL,多则1000 mL,再将20 mL的复方丹参注射液为患者同时输注。另一侧的肘静脉同样进行放血操作,放血的速度为20~40 mL/min,将放出的血液收集起来,放在贮血袋(含有ACD营养液)中,随后放入离心仪中进行离心操作,分离血浆,将其中的红细胞去除,将自体血浆分次或1次性注入体内。②选择电脑辐射血液稀释生物治疗仪为患者进行治疗,在6~9 min的时间内为60~100 mL的自身血液进行处理,并在处理完毕后向患者体内回输。一般而言,血液稀释晶体液通常选择林格液或平衡盐液,而胶体液则多选择低分子右旋糖酐或706代血浆,每次使用时间应间隔3~5 d[1]。

治疗期间还需给予患者综合护理:针对患者可能出现血压变化,护理人员应随时给予严密监测,随时使用药物进行血压调整。同时,应为患者使用甘露醇来预防脑水肿,或使用神经营养药改善脑细胞和神经组织的代谢状况。另外,为患者安排低脂肪、高纤维素的流质饮食,多饮水,均衡补充营养。

1.3 观察指标:基于全国第4届(1995年)脑血管学会会议制定的脑梗死诊断标准,为患者使用神经功能缺损程度(NIHSS)量表进行评估,临床疗效也以NIHSS评分的降低幅度进行判定:①显效:NIHSS评分降幅在46%以上,病残程度为0~3级;②有效:NIHSS评分降幅在18%~45%;③无效:NIHSS评分降幅在17%以下或患者死亡[2]。总有效率即有效率、显效率之和。

1.4 统计学方法:参与实验研究的患者,其临床所得相关数据均行软件包-SPSS17.0加以检验。计数资料采取(n,%)表示,并行卡方值加以检验。计量资料行(±s)表示,并进行t值检验。两组实验所得数据,经统计计算为P<0.05,则表明分组效果具有明显差异。

2 结 果

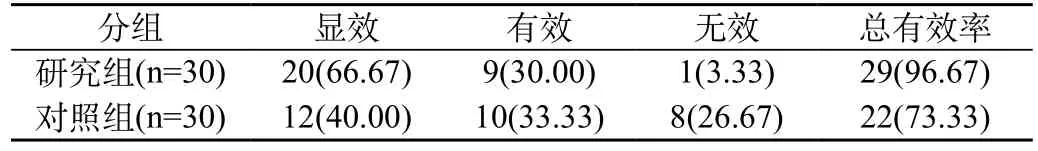

2.1 疗效:见表1。研究组总有效率为96.67%,对照组则为73.33%,研究组高于对照组,统计学有差异(χ2=6.405,P=0.011<0.05)。

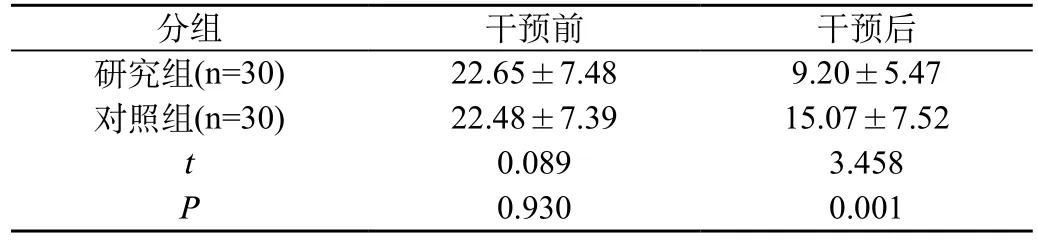

2.2 NIHSS评分:见表2。治疗前两组患者的NIHSS评分无统计学差异(P>0.05);治疗后,两组患者的NIHSS评分有所下降,且研究组下降幅度远超对照组,统计学有差异(P<0.05)。

表1 疗效的组间对比[n(%)]

表2 NIHSS评分的对比(±s)

表2 NIHSS评分的对比(±s)

分组 干预前 干预后研究组(n=30) 22.65±7.48 9.20±5.47对照组(n=30) 22.48±7.39 15.07±7.52 t 0.089 3.458 P 0.930 0.001

3 讨 论

脑梗死本身一种具有极高致残率与致死率的脑血管疾病,对中老年人的健康与生命均有极大的威胁,患者急性发作后即使接受及时的治疗,也有可以发生偏瘫、失语等不良结果,给其家庭与整个社会都带来了极大的经济负担。由于脑梗死起因于血管的急性闭塞,因此若要缓解脑组织与神经受到的损害则应对其血管闭塞状态给予疏通[3]。而本文中研究组所采取的血液生物平衡疗法便是一种可以有效疏通患者阻塞的脑血管,改善血液理化特性与血流动力学的治疗方法,使用这种方法可以借助冷凝离子和磁极将血液中的纤维蛋白、脂质吸附,使血管内微环境恢复平衡,因此对于急性脑梗死具有显著治疗效果。见表1和表2,研究组总有效率为96.67%,远远高于对照组73.33%的总有效率,其治疗后的NIHSS评分也远远低于对照组(P<0.05),这体现出血液生物平衡疗法对脑梗死的显著治疗效果。

相较于常规疗法与常规护理,血液生物平衡疗法加综合护理可以更有效地治疗脑梗死,使患者神经功能得到良好恢复,可谓是应用价值显著。

[1] 姜洪刚.急性高容量血液稀释对神经外科手术患者的可行性与安全性[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(9):91-93.

[2] 欧艳.NIHSS评分与SSS评分对脑梗死急诊溶栓后出血转化的预测价值[J].实用医学杂志,2014,13(19):3124-3126.

[3] 李欢欢,王辉辉,马龙先.急性等容血液稀释在颅脑手术中的研究进展[J].南昌大学学报(医学版),2014,54(5):101-104.

R473.74

B

1671-8194(2017)25-0290-02