澳大利亚国家保护地规划历程及其借鉴

王祝根 李晓蕾 (澳)史蒂芬·J·巴里

澳大利亚国家保护地规划历程及其借鉴

王祝根 李晓蕾 (澳)史蒂芬·J·巴里

1 概述

澳大利亚国家保护地(Australia National Reserve)是基于澳大利亚国土范围内特有的生态、物种和景观资源保护而建立的自然资源保护地,对澳大利亚保护国家生态环境和生物多样性发挥了核心作用[1]。作为世界自然保护区建设的先行者和推动者,澳大利亚在国家保护地体系建设方面积累了丰富的经验。

近年来,国内已有部分学者对其保护地的相关建设经验和借鉴价值做了探讨,如杨佳[2]在国内较早的对澳大利亚国家公园和自然保护区建设情况作了介绍;温战强、高尚仁[3]基于澳大利亚保护地管理经验对我国自然保护区可持续发展提出了若干建议;诸葛仁[4]对澳大利亚国家自然保护区体系的管理概况做了介绍。此外王瑁[5]对中澳红树林自然保护区的管理做了比较分析;董晓英、王连勇[6]以卡卡杜国家公园为例探讨澳大利亚国家公园规划对我国森林公园发展的启示。上述作者主要从管理的角度探讨了澳大利亚国家保护地以及国家公园建设经验的相应借鉴意义,但从内容来看,以上文章均未涉及对澳大利亚国家保护地体系建设历程的分析总结以及新体系下国家保护地与国家公园的关系解读。从建设实践来看,以自然保护区为基础,澳大利亚近年来完成的国家保护地体系规划(Australia National Reserve System)通过系统性的指导思想、保护体系和监管机制对国土领域内的保护地以及国家公园实施统一性的保护和管理,该体系的建设过程和思路对中国正在探索的国家公园体制建设有一定的参考价值和借鉴意义。

2 澳大利亚国家保护地规划历程

2.1 规划背景与契机

澳大利亚国家保护地的建设历史最早可上溯到1863年澳大利亚地方政府颁布的《荒地法》(Waste Lands Act)和紧随其后的《皇家土地法》(Crown Lands Act)[7]。依据上述法案,澳大利亚对无人经营的土地实行相应的保护政策并于1866年在新南威尔士建立了第一个以水资源保护为主题的保护区(Jenolan Caves)[8]。此后经过一个多世纪的持续建设,截止2004年,澳大利亚已建立7 720个自然保护区,总面积达8 098万hm2,约占澳大利亚国土总面积约10.52%,自然保护区为澳大利亚保护生态环境和物种资源发挥了核心性作用[9]。

自1866年第一个保护区在新南威尔士建立后一直到20世纪末,澳大利亚的自然保护区并非国家层面的保护地概念。因为在20世纪90年代之前,澳大利亚联邦政府并没有直接参与保护区的体系建设工作,所谓的保护区建设是各个州的自发行为,因此将其称为“州保护区”更为准确。随着1975年《国家公园和野生动植物保护法》(National Parks and Wildlife Conservation Act 1975)的颁布实施,联邦政府开始在保护区规划中扮演重要角色。但由于各州的建设历史和体系建设思路各不相同,不但分散全国的各个保护区自成一体,联邦政府也难以对数量、种类众多的保护区实施统一管控,其保护以及体系建设也没有国家层面的指导标准和管理规范。因此,在生态环境保护上升到国家可持续发展战略后,澳大利亚亟需实现对国土领域内的保护区进行整体性的保护和规划管控。

在上述背景下,1992年于巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会为澳大利亚国家保护地规划提供了重要契机。在该大会上,澳大利亚与世界其他166个国家共同签署了《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity)。公约要求所有成员国须建立相应的自然保护区体系,为未来国家自然资源的保护、规划和管理提供体系化的指导。自此次大会起,澳大利亚以该公约和世界自然保护联盟(IUCN)的指导框架为依托正式展开了国家保护地规划的建设探索。

2.2 规划路径与内容

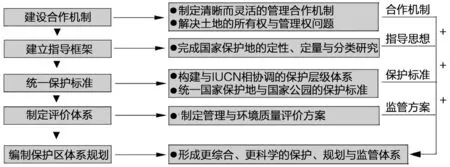

澳大利亚国家保护地的正式建设始于1992年,2009年国家保护地规划的出台标志着澳大利亚国家保护地体系建设基本完成。从发展历程来看,其规划出台历时17年,笔者在对整个过程进行梳理和分析的基础上将其划分为具有逻辑特征的5个主要阶段(图1)。

1)建立可实施性的保护合作机制。

有效的合作机制和相应的土地所有权是国家保护地体系建设的重要前提和保障,否则整体性的规划以及建设很难开展,更难以落实到位。因此,澳大利亚国家保护地实施统一规划建设首先解决的是合作机制和土地所有权2个核心问题:

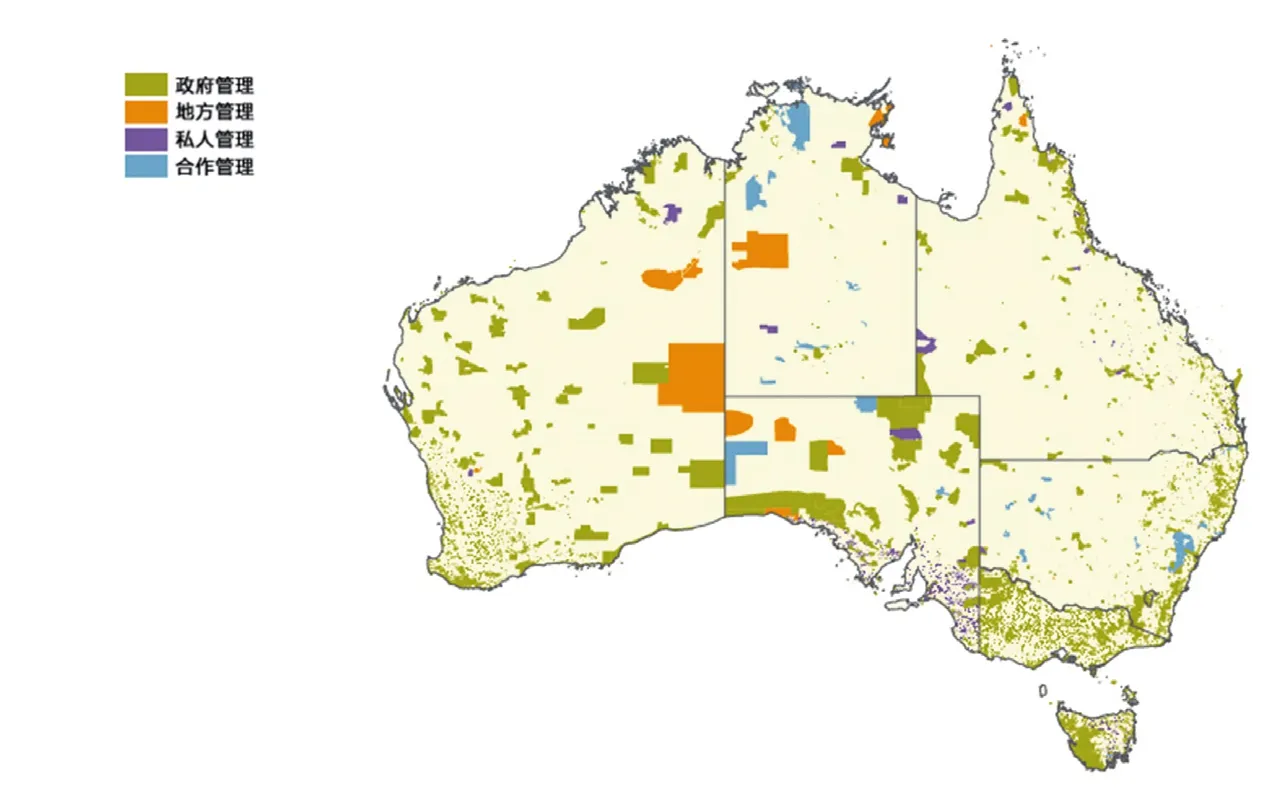

在合作机制方面,由于澳大利亚各州的环境、土地等管理权均在州一级政府,联邦政府很难展开工作,因此联邦政府与州政府于1992年研究制定了国家保护地体系合作计划(National Reserve System Cooperative Program),该合作计划理顺了联邦政府和州政府的角色关系并制定了详细完善的合作方案,其核心内容是确定了以联邦和州二级政府分工合作,即由联邦政府制定统一的规划、管理、监督以及评价体系,而具体的管理运行则根据土地所有权的现实情况设计了联邦政府、地方、私人以及合作管理4种方式[9](图2)。该机制建立了新的合作模式,明确了各级政府的职责并制定了灵活的管理方案,为澳大利亚国家保护地的统一规划提供了制度保障。

在土地所有权方面,4种管理模式并存的同时,联邦政府的目标是在逐步扩大政府以及地方控制的土地管理范围并进一步提高对物种栖息地及以上级别保护地的管控,适当放宽地方对自然景观和自然资源2个低级别保护地的管理。在该目标的引导下,联邦政府陆续投入一定比例的资金资助各州政府和地方委员会,通过购买、征收和置换3种主要途径获得须被纳入保护范围的私有土地所有权或规划管理权,以逐步扩大政府管理范围,缩小私有土地领域。1996—2006年的10年间,澳大利亚先后将642万hm2的土地被纳入各级政府管辖的国家保护地的规划用地中[9],不但使联邦和州政府拥有了对更多土地的体系建设和管理权限,也在一定程度上解决了最关键的土地问题,为澳大利亚国家保护地建设铺平了道路(表1)。

1 澳大利亚国家保护地体系建设路径The Path of Australia National Reserve System Construction

2 澳大利亚国家保护地4种管理模式空间分布(2008年)The geographical distribution of four types management model (2008)

表1 澳大利亚国家保护地4种管理模式比例Tab.1 The proportion of four types National Reserve Management model

2)制定统一性的保护指导框架。

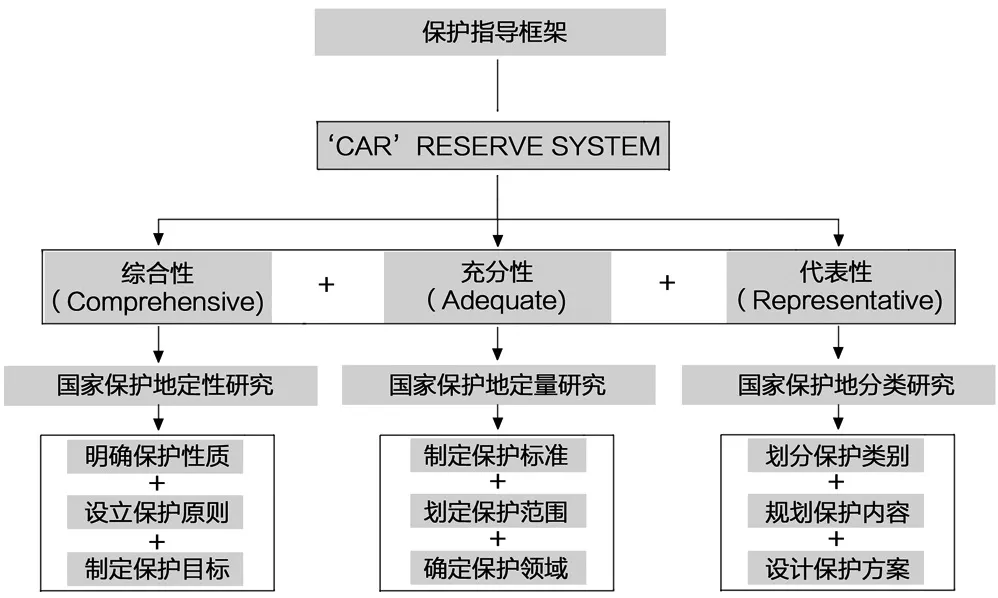

在解决了制度和土地问题之后,澳大利亚于1997年研究制定了统一化的保护指导框架,为国家保护地体系建设提供了明确的指导思想和规划设计原则。保护指导框架(Comprehensive, Adequate and Representative Reserve System Framework,澳大利亚简称为‘CAR’Reserve System)确定了澳大利亚国家保护地体系总的指导思想是综合性、充分性和代表性[5]。

其中综合性(Comprehensive)应对的是国家保护地的保护性质,指国家保护地应兼具生态、景观与物种的综合性保护功能。澳大利亚在该指导思想下完成了国家保护地的定性研究工作,对国内现有国家保护地生态、景观与物种的综合价值和分类价值做了分析,进一步明确了国家保护地的定义并根据其价值制定了新的保护原则和保护目标。

充分性(Adequate)应对的是国家保护地的保护程度,指国家保护地范围的划定应能足够保护澳大利亚的自然资源,为其生态、景观和物种保护提供足够充分的保护领地,从而为澳大利亚稳定维持并进一步优化发展生态环境提供保障。澳大利亚根据这一指导思想完成了国家保护地的定量研究工作,对全国范围内的自然资源做了普查,分析其自然资源的规模和特征,制定新的保护标准并研究划定相应的保护领域。

代表性(Representative)应对的是国家保护地的保护特色,指国家保护地应能够代表澳大利亚不同类型的生态系统、自然景观和澳大利亚所特有的动植物物种,从而有效保护澳大利亚丰富的生态多样性和物种多样性特征。在该指导思想下,澳大利亚完成了国家保护地的分类研究工作,基于物种、生态和景观类型对保护地做了分类并根据分类进一步制定了有针对性的保护方案。

澳大利亚在上述指导框架下完成了大量的基础性分析工作并根据3项内容有针对性地对国土范围内的保护区进行了定性、定量和分类研究,为国家保护地实现统一规划奠定了重要基础(图3)。

3)构建系统性的保护层级体系。

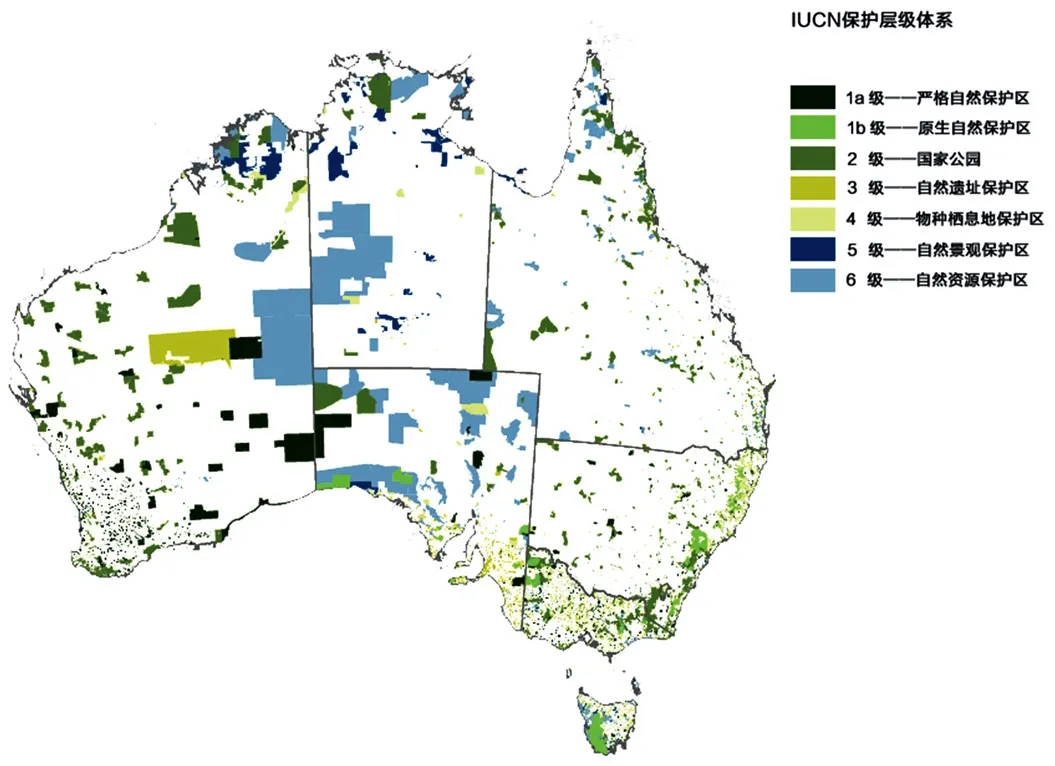

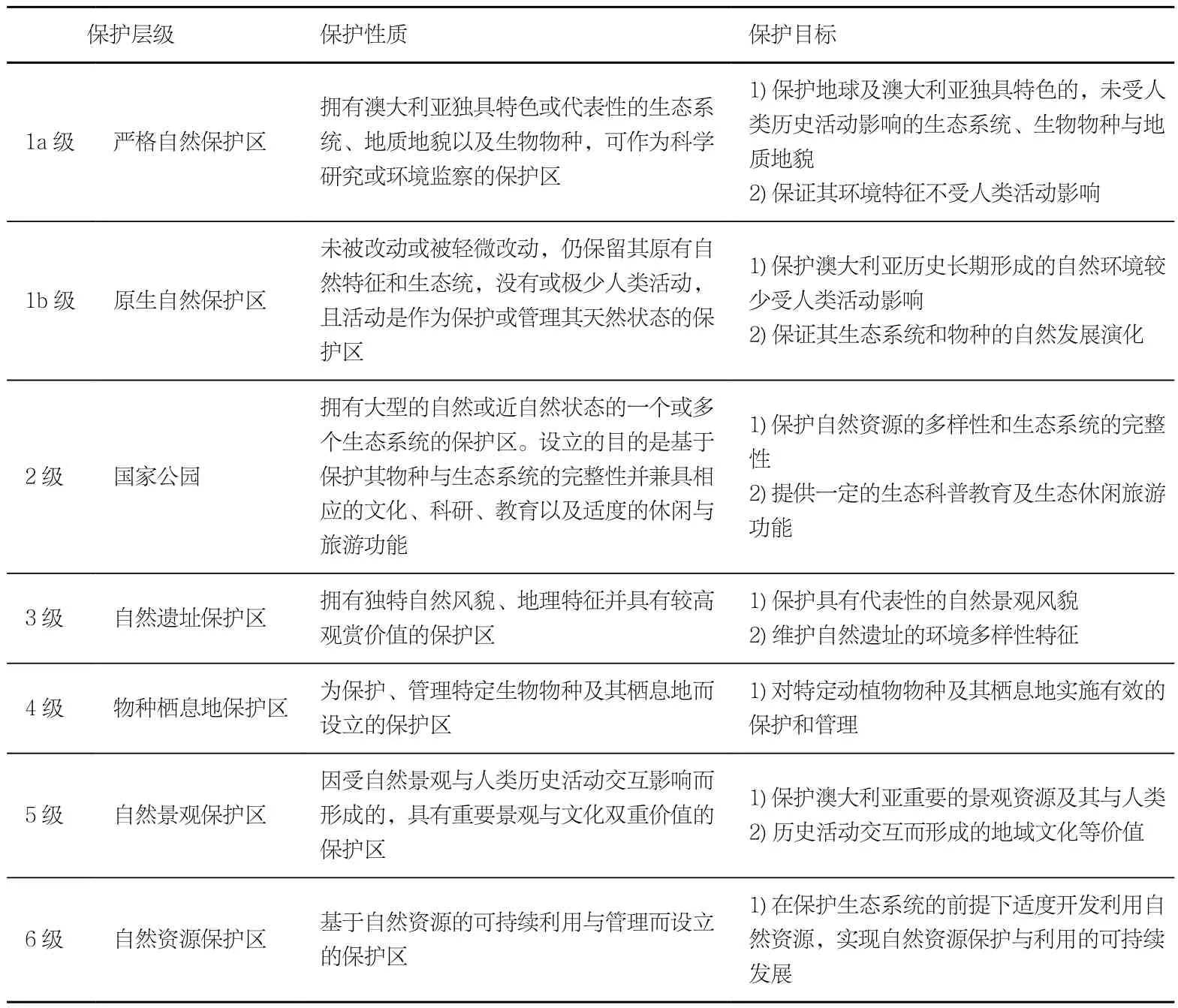

在完成国家保护地定性、定量与分类研究的基础上,澳大利亚进一步探索制定了统一的保护层级体系。从内容看,其最主要的一个特点是新的体系与IUCN制定的保护体系保持一致,从而为其后的生态保护、建设管理以及规划评审提供了国际合作的前提条件。根据IUCN制定的保护层级体系,澳大利亚将国土领域内的自然资源划分为6个保护层级,对每个层级的保护性质、保护目标以及相应的保护标准等内容做了详细规划,构建了与国际接轨的保护层级体系[10](表2,图4)。

3 澳大利亚国家保护地‘CAR’Reserve System指导框架'CAR' Reserve System of Australia's National Reserve Conservation

4 澳大利亚国家保护地层级体系空间分布The Classification Distribution of Australia's National Reserve

表2 澳大利亚国家保护地基于IUCN的保护层级体系Tab.2 The classification of Australia's National Reserve based on IUCN conservation system

4)建设更科学的保护监管体系。

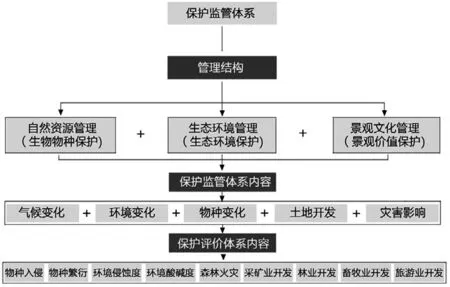

在建立与IUCN相吻合的保护层级体系后,澳大利进一步于2005年出台了国家保护地规划合作方法指导(Directions for The National Reserve System—A Partnership Approach)并研究制定了相对完善的保护监管体系,其目的是为国家保护地实施更系统、更专业的监管。从相关内容来看,其最核心的是以下两项(图5):

一是制定有针对性的保护地运行管理结构。该管理体系由自然资源、生态环境与景观文化3个方面的管理分支组成,分别应对国家保护地的物种、生态与景观三大核心价值,构建了运行管理与保护内容之间的紧密联系。

二是建立了系统化的环境监管与评价体系。随着全球气候的变化和越来越多的人为因素影响,国家保护地的环境敏感度越来越高。为更有效地监测环境变化对保护地带来的影响,澳大利亚基于气候变化、环境变化、物种变化和土地开发、灾害影响5个方面建立相应的监管体系并从物种入侵、物种繁衍、环境侵蚀度、环境酸碱度、森林火灾、采矿业开发、林业开发、畜牧业开发、旅游业开发9个方面建立了环境质量保护的评价体系,从而更全面地获取气候、环境变化和人类活动3个方面的相关信息,为国家保护地实施更科学的环境监管。

5)编制、出台国家保护地体系规划。

通过以上工作,澳大利亚分别解决了管理制度与土地问题,制定了总的保护指导框架并完成了定性、定量和分类普查,建立了与国际接轨的保护体系和更科学的监管机制,此后澳大利亚于2006年通过评估报告(The National Reserve System Programe 2006 Evaluation)从规划策略、资金投入、管理运行以及国际合作等方面对国家保护地体系规划的相关前期工作做了全面评估[11]。

在上述大量准备工作的基础上,澳大利亚具备了出台国家保护地规划的条件并于2009年最终完成了《国家保护地规划2009—2030》(Australia's Strategy for the National Reserve System 2009—2030)的编制工作。该规划是一份综合性的规划,其中同时包含了体系建设、保护标准、规划方案、监管方案以及国际合作计划等内容,是对所有前期工作的汇总,标志着澳大利亚国家保护地新体系正式完成(图6)。

5 澳大利亚国家保护地监管体系(2009—2030年)The Supervision System of Australia's National Reserve Conservation (2009-2030)

6 澳大利亚国家保护地规划涵盖内容The content of Australia's strategy for the National Reserve system

3 澳大利亚国家保护地与国家公园的协同体系规划

自1866年第一个自然保护地在新南威尔士建立后,1879年澳大利亚又在新南威尔士建立了澳大利亚历史上第一个、世界上继美国黄石国家公园之后的第二个国家公园—皇家国家公园(Royal National Park)。此后,澳大利亚的国家公园建设与自然保护地一样进入快速发展期并逐渐形成了与美国类似的国家公园体系,国家公园成为保护澳大利亚自然资源和生态环境的重要支撑。

从发展过程来看,澳大利亚的国家公园与国家保护地经历了从相互独立到融为一体的转变,这一转变对构建系统化的国家保护地规划发挥了关键性作用。在对国家保护地实施统一规划之前,澳大利亚的国家保护地与国家公园是两个不同的体系,二者间的协调主要存在以下3个方面的矛盾:

1)管理混乱。

澳大利亚国家保护地与国家公园的具体运行管理由各州负责,但在联邦体制下,澳大利亚各州具有较大的行政自主权且州与州之间的职能部门并不一致。例如国家保护地在维多利亚州由自然资源与环境部门负责,在新南威尔士州由国家公园与野生动物保护部门负责,在昆士兰州则由自然资源与矿业部门负责。因此从体制上来说,联邦政府对国家保护地与国家公园实现统一管理的难度较大。

2)空间重叠与保护标准不同。

由于部分国家公园位于国家保护地内,二者空间交叉重叠的情况在澳大利亚各州均较为普遍。此外,虽然澳大利亚的国家公园具有一定的自然保护性质和意义,但旅游也是其重要功能,相对于国家保护地而言,国家公园在生态环境、动植物物种保护以及人类开发行为等方面的控制标准较低,因此二者之间在保护措施、开发力度等方面的协调亦较为困难。

3)利益关系复杂。

澳大利亚的土地所有制分为公有、私有和原住民所有三大类,其中公有土地包括为公共利益保留的土地,其实际为澳大利亚各级政府行使所有权,但与私有土地相比,澳大利亚公有土地的占比量相对较小[12]。除了公有和私有外,截至2008年,澳大利亚仍有123.6万km2土地由土著居民及社区持有[13]。这些土地大部分拥有丰富的历史文化遗产和宝贵的自然资源,是国家保护地和国家公园的重要组成部分。因此,由于土地产权的复杂性,澳大利亚的国家保护地与国家公园体系建设涉及政府、私人、社会组织以及原住民部落等多方利益,这种土地所有权的复杂是实现二者统一规划的主要阻力。

面对上述3个方面的矛盾,澳大利亚在新规划中提出2项措施:

1)参照IUCN制定统一的层级保护体系,协调空间重叠与保护标准矛盾。

新规划参照IUCN制定了统一的层级保护体系,从而明确了各国家保护地和国家公园所处的保护级别。在该体系内,国家公园处于第二个保护层级,是国家保护地的重要组成部分。需要指出的是,在国家保护地体系建设前澳大利亚既已建成数量众多的国家公园中有一部分并非国家保护地,此类未被划入国家保护地范围的公园仍按国家公园原有的体系标准建设。通过建立与国际接轨的统一性保护体系,澳大利亚较好地协调了国家保护地与国家公园空间重叠以及保护标准方面的矛盾。

2)通过政府职能部门、土地利益方以及相关领域研究机构的三方协同规划协调管理障碍与利益冲突。

在现有管理体制下,澳大利亚意识到在联邦政府层面对国家保护地与国家公园实施统一的运行管理较为困难,而通过规划层面控制各州的具体管理行为是较可行的办法。其次,由于管理机构的差异、土地利益的复杂以及涉及众多专业领域,国家保护地与国家公园的协同体系必须建立在政府职能部门、土地利益方以及相关领域研究机构达成共识的基础上,否则规划将难以得到有效落实。因此新国家保护地体系建设的突出特点是在三方取得共识的基础上共同制定体系,其中各级政府与不同职能部门的体系建设合作明确了各自的职责并在一定程度上协调了管理矛盾,与相关领域研究机构间的规划合作确保了保护方案的科学性,与土地利益方达成共识则极大地提高了体系建设的可实施性。三方合作的体系建设模式同时协调了国家保护地和国家公园存在的管理矛盾与利益冲突,确保了保护的科学性与规划的可实施性。与此同时,在达成共识基础上制定的体系也为确保各方履行相应的职责和义务创造了前提条件。

4 澳大利亚国家保护地规划的借鉴意义

同澳大利亚相比,中国自然保护区的建设虽然起步相对较晚但发展速度并不慢。自1956年全国人民代表大会首次提出建立自然保护区提案并在广东省肇庆建立第一个自然保护区后,经过60年的发展,中国已建立各级自然保护区2 740个,总面积147万km2,约占陆地国土面积的14.83%,我国自然保护区已初步形成布局基本合理、类型比较齐全、功能相对完善的体系,为保护生物多样性、筑牢生态安全屏障、确保生态系统安全稳定和改善生态环境质量做出重要贡献[14]。

然而,由于历史、经济、政策、管理体制等多方面原因,我国保护区的管理工作明显落后于其建设速度[15]。目前,国内关于如何有效地保护及管理自然保护区方面的研究才刚刚起步[16]。我国的国家自然保护区建设仍普遍存在体制不顺、令出多门、管理粗放、社区矛盾突出等问题[3,17]。尤其是我国正在根据国家“十三五”规划纲要编制《全国自然保护区发展规划》和进行国家公园试点建设,如何完善规划机制、协调二者之间以及与国家风景名胜区之间的关系是亟需解决的关键问题。基于上述认识,国内近年来相关学者已从不同角度对国家公园体制建设展开了积极探索,其中一部分研究涉及到对国家公园与国家自然保护区、国家风景名胜区的关系探讨,如杨锐从国家公园与自然保护地体系、保护与利用、中央与地方等9对关系出发对国家公园体制建设做了论述[18];李振鹏从定位与建设目标等方面对国家公园与国家风景名胜区的共性与差异性做了分析[19]。此外,苏扬、王蕾从体制设计、区划方法、资金机制等角度对国家公园体制建设的概念、政策和技术难点做了解读[20-21];邓毅等从顶层设计出发对中国国家公园体制建设的总体框架做了探讨[22];汪昌极对美国国家公园体系在管理概念、公众参与等方面的借鉴意义做了总结[23]。从规划的角度来看,尽管中澳两国在政治体制、自然资源等方面有较大差别,但其规划思路在协调体系关系、统一保护标准以及完善规划与监管机制等4个层面具有以下借鉴意义:

1)确立总体性的保护指导框架—理顺国家公园与国家自然保护区以及国家风景名胜区的关系。

从建设实践来看,我国的自然保护区、风景名胜区以及正在进行的国家公园体制建设比较全面地覆盖了自然、景观与生态3种资源。但隶属关系复杂、保护与建设标准不同、空间的重叠交叉是规划、建设与管理等环节出现一系列问题以及矛盾的主要根源。目前,我国对国家自然保护区与国家风景名胜区以及正在试点的国家公园体系三者之间的关系尚没有规划,对于如何协调三者间的管理以及对空间重合交叉、保护标准不同等问题也没有形成统一的指导原则。从目前已经展开的9个国家公园体制试点来看,其中神农架、武夷山等地区已经是国家自然保护区和国家级风景名胜区。如不能较好地协调三者之间的关系将必然会导致保护与开发、管理与经营等一系列矛盾。因此,建立指导框架协调国家自然保护区与国家公园、国家风景名胜区关系,是进一步探索建立保护、监管体系的前提和基础。

2)建立统一的保护标准—构建与IUCN相对应的保护层级体系。

在世界范围内,国家公园体制建设各有不同,没有统一标准。如果从国际角度看,中国国家公园体系的设置主要有以下2个参考路径:

一是联合国教科文组织的世界遗产体系。联合国教科文组织世界遗产委员会从遗产性质的角度出发将物质类遗产分为自然遗产、文化遗产、自然与文化复合遗产和文化景观遗产4类。同济大学严国泰教授在《中国国家公园系列规划体系研究》一文中参照联合国教科文组织的世界遗产分类对中国国家公园规划体系建设做了分析[24]。

二是世界自然保护联盟的自然保护区体系,其体系分类更多的是基于自然资源与生态系统的保护角度。在该保护体系中,国家公园是国家自然保护区体系中的一个类型,其保护强度处于第二个级别,仅次于1a级严格自然保护区和1b级原生自然保护区。此外,从相关定位来看,我国的国家风景名胜区与其3、4、5级的保护性质、保护标准也具有较高的吻合度。建立国家公园体制的实质是完善中国的自然保护体制[25]。同澳大利亚一样,中国也于1992年在联合国环境与发展大会上签署了《生物多样性公约》,并于1996年正式加入世界自然保护联盟(IUCN),其成为会员国之一。由于保护体系的不同和保护制度的差异,IUCN与中方在国际协作上出现了很多障碍,所以其针对中国工作制定的3个总目标之一就是建立更有效的管理机制,确保和提高联盟在中国行动的可实施性。基于以上思考,我国也应探索是否应将国家自然保护区、国家公园以及国家风景名胜区统一纳入该保护体系,从而为我国实现国家自然、生态、景观资源的整体性保护创造条件。

3)制定多方参与的综合性规划—平衡利益并确保规划的可实施性。

同澳大利亚相比,我国的国家自然保护区以及国家公园建设更多的是一种政府行为,相关利益方的参与程度较低。尤其是在制定规划、政策层面,没有相关利益方的参与、没有达成利益共识是规划方案执行难以到位的主要原因。其次,国家公园并非某一部门的职责,其规划建设涉及环境与动植物保护、农林牧渔、采矿业、旅游业等众多领域,需要不同政府职能部门以及相关专业研究机构的共同参与。基于以上因素,不同政府部门、多方利益以及众多专业领域共同参与制定规划是确保国家公园体制建设科学性与可实施性的重要保障。

因此,对正在进行的国家公园体制建设而言,其关键在于转变传统的由政府主导的规划机制。为确保规划的科学性与可实施性,中国的国家公园体制建设必须转变规划模式,探索多方共同参与制定规划的新机制,确保首先能够在规划层面实现多方利益的协调与平衡。

此外笔者注意到,在大量前期工作基础上形成的澳大利亚国家保护地体系是一份综合性的规划。除涉及规划设计相关内容以外,该规划也包含了管理、监督以及国际合作3个方面的内容,这也是确保体系实施的重要保障。从这一特点来看,中国的国家公园规划中亦不应只包含国家公园的建设体系,其内容应更全面,因为只有增加管理与监督规划才能够确保国家公园体制建设在规划层面即具有较高的可实施性。

4)建设有效的保护监管机制—以完善的评价体系为依托对环境质量与管理工作实施双重监管。

完善的保护监管机制能够对国家自然保护区以及国家公园的科学管理、运行发挥重要作用。从前期国家自然保护区建设和管理经验来看,我们在保护标准以及监督管理等多个方面存在盲点、漏洞的根源是保护监管机制不健全、保护评价体系不完善。因此在建立系统性的指导框架和保护体系的基础上应进一步探索制定更完善的保护监管机制,从而确保对国家公园实施更有效的监督与管控。

从澳大利亚的经验来看,其实施途径是以评价体系为依托对保护区进行有效的监督管控。澳大利亚制定的评价体系包含管理评价与环境评价2条主线,其中管理评价应对保护区的管理工作监督,包含对因气候、环境、物种变化而采取的管理措施以及对土地开发情况和应对自然灾害的管理能力进行评价。与之相应,环境评价则应对保护区的环境质量保护评价,包含对生物物种繁衍、林业以及畜牧业开发等影响保护区环境质量的9个方面进行评价,以确保自然资源与生态环境的可持续发展。通过以上2个评价体系,澳大利亚能够同时对国家保护地的管理运行情况与环境质量变化情况进行双重监管,其思路对探索建立完善的国家公园监管机制有积极的借鉴意义。

5 结语

自建立可行性的保护合作机制到制定统一性的指导框架、保护体系和监管机制,澳大利亚在国家保护地体系建设过程中分步解决了合作体制、规划建设和监管运行等核心问题,其规划历程是极有逻辑性的体系建设过程。本文对其规划建设历程以及体系建设经验做了梳理和总结,基于此提出的4个层面借鉴内容对中国国家自然保护区、国家公园体制建设和相关规划的编制具有一定的参考价值。

注释:

①图1、3、5、6为作者自绘;图2、4来自Australia's Strategy for the National Reserve System(2009—2030)。② 表1来 自Australia's Strategy for the National Reserve System(2009—2030);表2来自Australian Guidelines for Establishing the National Reserve System。

[1]Thackway R, Cresswell I D. An Interim Biogeographic Regionalisation for Australia: a Framework for Establishing the National System of Reserves[R]. Australian Nature Conservation Agency, Canberra, 1995(3).

[2]杨佳.澳大利亚的国家公园和自然保护区建设[J].内蒙古林业,1990(2):35.

YANG Jia. Construction of Australia's national parks and nature reserves construction[J].Journal of Inner Mongolia Forestry, 1990(2): 35.

[3]温战强,高尚仁,郑光美.澳大利亚保护地管理及其对中国的启示[J].林业资源管理,2008(12):117-124.

Wen Zhangqiang, Gao Shangren Zheng Guangmei. Protected Area Management in Australia and Its Implication to China[J]. Forest Resources Management, 2008(12): 117-124.

[4]诸葛仁,Terry De Lacy.澳大利亚自然保护区系统与管理[J].世界环境,2001(2):37-39.

Zhuge Ren, Terry De Lacy. Natural Reserve System Management in Australia[J].World Environment, 2001(2): 37-39.

[5]王瑁. 中澳红树林自然保护区管理之比较[J]. 湿地科学与管理,2013(2):45-48.

Wang Mao. Comparison of mangrove nature reserve management in China and Australia[J]. Wetland Science & Management, 2013(2) : 45-48.

[6]董晓英,王连勇.卡卡杜国家公园的规划与管理及对我国森林公园发展的启示[J]. 中国林业经济,2008(4):34-37.

Dong Xiaoying, Wang Lianyong.Analysis of the Planning and Management of Kakadu National Park and Its Reference to the Development of Forest Parks in China[J]. China Forestry Economy, 2008(4) : 34-37.

[7] Natural Resource Management Ministerial Council. Directions for the National Reserve System—A Partnership Approach[R]. Canberra, 2005.

[8] Natural Resource Management Ministerial Council. Australia's Strategy for the National Reserve System, 2009-2030[R]. Canberra, 2009(5).

[9] Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. Australian Guidelines for Establishing the National Reserve System[R]. Australia, 1999(7).

[10] Department of the Environment and Heritage. National Reserve System—Plan of Management Guidelines[R]. Canberra, 2009.

[11] Brian Gilligan. The National Reserve System Programme 2006 Evaluation by Brian Gilligan[R]. Department of the Environment and Heritage, 2006(11).

[12]李志强.澳大利亚土地征收制度[C].城乡规划、土地征收与农民权利保障学术研讨会暨第二届世界宪政论坛论文集,2011(8):378-387.

Li Zhiqiang. Australian land expropriation system[C].Academic Seminar on urban and rural planning, land expropriation and farmers' rights protection, the second world constitutional forum thesis portfolio, 2011(8): 378-387.

[13]何金祥.简论澳大利亚土地资源管理的若干发展趋势(下)[J].国土资源情报,2009(11):5-9.

He Jinxiang. Brief discussion on the development trends of land resource management in Australia[J].Land and Resource Information, 2009(11): 5-9.

[14]曹红艳,郭静原.我国建立自然保护区2740个[N].经济日报,2016-05-24.

Cao Hongyan, Guo Jingyuan. 2740 Natural Reserves in China[N].Economic Daily, 2016-05-24.

[15]王智,柏成寿,徐网谷,等.我国自然保护区建设管理现状及挑战[J].环境保护,2011(2):18-20.

Wang Zhi, Bai Chengshou, Xu Wanggu. et al. The present situation and challenge of the Nature Reserve management in China[J]. Environmental Protection, 2011 (2): 18-20.

[16]喻泓,肖曙光,杨晓晖,等.我国部分自然保护区建设管理现状分析[J].生态学杂志,2006(9):1061-1067.

Yu Hong, Xiao Shuguang, Yang Xiaohui. et al. Current status of nature reserves management in parts of China [J].Chinese Journal of Ecology, 2006(9): 1061-1067.

[17]宗诚,马建章,何龙.中国自然保护区建设50年—成就与展望[J].林业资源管理,2007(2):1-6.

Zong Cheng, Ma Jianzhang, He Long. Achievements of the Nature Reserve Construction in the Past Fifty Years in China[J]. Forest Resources Management, 2007(2):1-6.

[18]杨锐.论中国国家公园体制建设中的九对关系[J].中国园林,2014(8):5-8.

Yang Rui. Discussions on Nine Relationships to Build a National Park and Protected Area System in China[J]. Chinese Landscape Architecture, 2014(8): 5-8.

[19]李振鹏.国家风景名胜区制度与国家公园体制对比研究及相关问题探讨[J].风景园林,2015(11):74-77.

Li Zhenpeng. Comparative Study and Relative Issues Discussion on National Scenic and Historic Area System and National Park System[J]. Landscape Architecture, 2015(11): 74-77.

[20]苏杨,王蕾.中国国家公园体制试点的相关概念、政策背景和技术难点[J].环境保护,2015(14):17-23.

Su Yang, Wang Lei. Relative Concepts, Policy Background and Technological Difficulty of Pilot National Park System in China[J].Environmental Protection, 2015(14): 17-23.

[21]王蕾,苏杨.中国国家公园体制试政策解读[J].风景园林,2015(11):78-84.

Wang Lei, Su Yang. The Analysis of National Park Pilot Policy in China[J]. Landscape Architecture, 2015(11): 78-84.

[22]邓毅,毛焱,蒋昕,等.中国国家公园体制试点:一个总体框架[J].风景园林,2015(11):85-89.

Deng Yi, Mao Yan, Jiang Xin, et al. Experiment of China's National Park System: an Overall Framework[J]. Landscape Architecture, 2015(11): 85-89.

[23]汪昌极,苏杨.知己知彼,百年不殆—从美国国家公园管理局百年发展史看中国国家公园体制建设[J].风景园林,2015(11):69-73.

Wang Changji, Su Yang. From the History of U.S. National Park Service to See How China's National Park System to Develop[J]. Landscape Architecture, 2015(11): 69-73.

[24]严国泰,沈豪.中国国家公园系列规划体系研究[J].中国园林,2015(2):15-18.

Yan Guotai, Shen Hao. Study on Planning System of National Park Series of China[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015(2): 15-18.

[25]唐芳林.建立国家公园体制的实质是完善自然保护体制[J].林业与生态,2015(11):13-15.

Tang Fanglin. The essence of establishing the National Park System is to improve the Natural Conservation System[J]. Forestry and Ecology, 2015(11): 13-15.

Review on the Developing Process and the Implication of Australia's National Reserve System

WANG Zhu-gen, LI Xiao-lei, (Australia)Stephen J. Barry

澳大利亚国家保护地是基于澳大利亚国土范围内特有的生态、物种和景观资源保护而建立的自然资源保护地,对澳大利亚保护国家生态环境和生物多样性发挥了核心作用。澳大利亚国家保护地体系建设是促进保护地规划系统化发展的重要支撑,其规划建设的过程、经验和思路具有积极的参考价值。通过对发展过程的梳理,将澳大利亚国家保护地规划历程划分为5个阶段,对其建设背景、过程和核心内容做了总结,在此基础上对其国家保护地与国家公园的协同规划矛盾做了分析,对其实施的体系建设策略做了解读。协调好国家自然保护区、国家公园以及国家风景名胜区三者间的关系并在此基础上建立完善的体系建立机制是中国国家公园体制建设的前提条件与关键问题。基于以上思考,本文从指导框架、保护体系、规划合作以及监管机制4个层次对澳大利亚国家自然保护地体系建设的借鉴意义做了总结。

国家保护地;国家公园;自然保护区

Australia National Reserve is a conservation form for Australia's national scale ecology, species and landscape protection and has played a significant role for Australia's distinctive natural resources and bio-diversity conservation. Australia National Reserve System is a crucial support to promote National Reserve's systematic planning development and the process, experience and methodology of the system construction have a positive reference value. In this paper, we subdivided the developing process into five stages and analyzed its background, ideology and strategy. How to build the corresponding system to integrate the relationship between National Nature Reserve, National Park and Scenic Resort is the prerequisite and key issue for our National Park System Construction. Based on this, we summarized the contradictions and the strategy of Australia's National Reserve and National Park system. Combined with the above-mentioned study, we discuss the significance of Australia National Reserve System from four aspects: guideline framework, protection hierarchy, programme participation and supervision system.

national reserve; national park; natural reserve

王祝根/1982年生/男/山东人/博士/南京工业大学讲师、墨尔本皇家理工大学访问学者/研究方向为景观规划设计(南京 210009)

WANG Zhu-gen, who was born in 1982 in Shandong, is a lecturer in School of Architecture, Nanjing Tech University. His research focuses on landscape planning and design (Nanjing 210009).

李晓蕾/1985年生/女/江苏人/南京工业大学讲师/研究方向为景观规划设计(南京 210009)

LI Xiao-lei, who was born in 1985 in Jiangsu, is a lecturer in School of Architecture, Nanjing Tech University. Her research focuses on landscape planning and design (Nanjing 210009).

TU 986

A

1673-1530(2017)07-0057-08

10.14085/j.fjyl.2017.07.0057.08

2017-02-07

修回日期:2017-06-10

(澳)史蒂芬.J.巴里/1957年生/男/学士/澳大利亚昆士兰州环境与遗产保护部前研究员/研究方向为昆士兰州国家保护地规划(墨尔本 3031)

(Australia) Stephen J. Barry, who was born in 1957 in Australia is a former researcher in Department of Environment and Heritage Protection, Queensland, Australia. His research focuses on National Reserve planning in Queensland (Melbourne 3031).

(编辑/邵珊珊)