明清小说插图的版式流变与文化成因

——基于《水浒传》三种版本的形式考察

汪一辰,张 伟

(安徽农业大学 人文社会科学学院,安徽 合肥230036)

明清小说插图的版式流变与文化成因

——基于《水浒传》三种版本的形式考察

汪一辰,张 伟

(安徽农业大学 人文社会科学学院,安徽 合肥230036)

作为明清小说文本中普泛的视觉符号,小说插图在阐释小说语言文本的同时也形构着自身独特的艺术样式与审美逻辑,明清时期《水浒传》插图的三种版式即为代表。从建阳的“评林本”到杭州的“容刻本”再到徽州的《水浒叶子》,这种插图版式的流变不仅是艺术风格的创新,更形成了不同体例的“图文”关系,其内在又潜藏着小说观念演变、文人化创作以及明代后期唯美主义的社会风尚等多重社会文化作用机制。就其予以探讨,对当下的“图文”之争以及视觉文化研究都具有一定的启发意义。

小说插图;“图文”关系;图像叙事;版式流变

作为明清小说文本中常态化的视觉表意符号,插图以其独具特色的形式特征、阐释机制以及文化身份,在明清小说的传播过程中一度占据重要地位。从某种意义而言,正是插图与小说语言文本建构的独特的表征体例与意义生成样式,才更为有效地推动着明清时期小说文本的传播与接纳。同时也正是这一“共谋”化的跨文体结合,形成了中国古代文学史上“图文”互文的典范奇观,进而继“题画诗”之后开创了叙事文本中“图文”一体化叙事的先河。诚然,作为小说语言叙事的有力支撑,插图在协力语言表征、丰富小说文本表意场域的同时也演绎着匹配文本表意与社会发展的审美律动,形塑着自身表征的审美逻辑与文化规律,从而衍生出不同的审美形式与艺术风格。换言之,明清小说插图存在着一个发展、演化的动态机制,蕴含着社会、文化等多重作用关系,因而基于一种动态演化的视角来考察小说插图版式的发展流变则具备了学理意义。《水浒传》作为“典型地体现了中国古代长篇白话小说的发展道路”[1]127的文学经典,其不同时期版本中插图的版式流变与明清小说中插图叙事的演化历程颇为吻合,具有鲜明的典范性与代表性。因而基于对《水浒传》不同时段插图文本的学理考量,既能定向化地深入考察这一经典文本插图叙事的艺术风格,又能反观整个明清时期小说插图文本的演变规律。由此拟以明清时期福建建阳双峰堂刊印的《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》(以下简称“评林本”)、杭州容与堂刊印的《李卓吾先生批评忠义水浒传》(以下简称“容刻本”)以及徽州人陈洪绶刊印的《水浒叶子》这三部作品的插图为观照对象,钩沉《水浒传》在明清不同时期所经历的版式流变、表意嬗变及其艺术特征,剖析插图文本与小说语言文本构建的“图文”关系,从而演绎出小说插图发展乃至“图文”互文的一般规律,推动对中国经典文本的审美观照,也对当下的“文学图像论”作出一定程度的理论回应。

一、从“情节观照”到“形象聚焦”:小说插图的版式衍进及其艺术风格

关于宋江等人起义的故事从南宋起便已在民间广泛流传,从宋末元初人龚开所作的《宋江三十六人赞》、罗烨的《醉翁谈录》、佚名的《大宋宣和遗事》中关于梁山泊宋江的故事以及元代民间涌现出的“水浒”戏中,大致可以勾勒出《水浒传》的原始面貌。随着水浒故事的广泛流传,其中的人物、情节也渐趋统一,这为章回体小说《水浒传》的最终成型创造了前提。《水浒传》的诸多版本中,从何时开始辅以插图,现已不可考。“《忠义水浒传》的明嘉靖刊本,想来是没有插图的。《水浒传》之有插图,当自明万历时代的诸种刻本开始。”[2]633明万历时期,随着刻书业的繁荣,全国涌现出建阳、杭州、金陵、吴县和徽州等多个区域性刻书中心。随着刻书业竞争日趋激烈,引入插图来拓展受众群,增强书籍本身的审美效应,从而扩大影响力成为诸多刻坊追逐的目标。正如鲁迅先生所言:“因中国文字太难,只得用图画来济文字之穷的产物。……那目的,大概是在引诱未读者的购读,增加阅读者的兴趣和理解。”[3]27

在诸多的《水浒传》插图版本中,福建建阳人余象斗双峰堂创制的《水浒传》“评林本”无疑颇具典范性,它兼具了《水浒传》插图叙事版式形态与艺术风格的早期特征,成为后续插图演变的基点样式。“评林本”成书于万历二十二年(1594),全书共25卷,104回,每页配有2幅插图,全书共计有图1 300余幅,其插图数量之多、规模之大,为同时期其他版本所不及。全书采取“上评、中图、下文”的排版方式,图的上方是评点、下方是正文,图的两旁是正文所述标题(标题多为8字,左右两边各4字)。这样的版式特征,一方面是对建阳刻坊所偏爱的全像(上图下文)排版方式的继承;另一方面,又是对全像排版方式的创新。它将小说批评话语与小说母本置于同一页面,并配以图像作为呼应,形成“文”“图”“评”三位一体的叙事风格,“这种版式前无古人,后无来者,为余象斗独有。”[4]10-13就表意内容而言,“评林本”插图以情节刻画为主,注重遴选每一章回中的典范情节进行视觉呈现,很少有人物与环境的审美观照。就艺术风格而言,“评林本”插图多呈现为一种质朴古拙、粗犷豪放的形式特征。“评林本”插图采用的多是典型的阳刻模式,以线条勾勒为主,辅以简单的块面结构,画面以黑白为主,白多于黑,在浑厚的黑白对比间散发出古朴之气。插图线条粗犷有力、简单明快,在简单描摹中将小说中的人物造型渲染而出。由于线条占据插图画面的主体地位,线条本身的自由表征性凸显,插图极富动态与快感,颇显活泼之态。然而由于“评林本”采取的是“上评、中图、下文”的“全像”模式,页面有限的空间限制了插图的表意自由,多数插图只能对情节框架进行简单勾勒,狭小的页面使得多数小说插图人物身材瘦小僵硬、身姿动作模糊,细节之处便以粗线条一笔带过。且其插图画面中多有疏密不均的斑点,这显然是刻工在雕刻时未经细致处理的木板纤维之迹。“评林本”插图的简陋粗糙显示出这一插图样式多出自民间刻工之手,有着浓厚的民间气息,主要是面向下层民众的艺术产物。

杭州武林的“容刻本”在吸收、借鉴“评林本”的基础上,对《水浒传》插图进行了一次影响深远的精简与绘制,是《水浒传》插图排版方式的一次创新。“容刻本”成书于万历三十八年(1610),全书共100卷,100回,是现存《水浒传》版本中最完整的百回繁本。“容刻本”每半页11行,每行22字,版口鱼尾上有“李卓吾批评水浒传”字样,口底有“容与堂版藏”题字,部分插图还附有刻工的信息,如“黄光应”“吴凤台刊”等字样。此书每回只设插图2幅,以对应上下回目,故共有图200幅。这一版本打破了插图与正文共处于同一叙事空间的状态,一幅插图所占空间即半页,位于回目之后、正文之前。“容刻本”这样的排版方式对后世出像式(插图置于回前单独成页,是整页的“全图”)的插图设置影响深远。崇祯年间熊飞英雄馆刊刻的“水浒英雄谱本”以及清映雪草堂补刻的《清补映雪草堂刊文杏堂批评水浒全传》都从“容刻本”版式受到直接启发和影响。相对于“评林本”插图的粗犷豪放、古拙简陋之风,“容刻本”插图则显示出细腻精致、丰满圆润之气,画面呈现密而不繁的特点,审美性和艺术性逐渐生成。“容刻本”插图以人物形象描摹为主,兼及情节刻画,由于页面空间的相对增大,“容刻本”中人物丰腴饱满、雍容大气,大至穿戴兵器,小及面部情感,均清晰明了。除了人物塑造,“容刻本”插图因文设景,以事现人,注重将人物还原于真实的生活场景,因此落笔更注重人物所在环境。故而“容刻本”的插图观赏性大大增强,并且部分插图将人物置于自然之中,辅以山川草木、云烟明晦,插图颇显意境。

《水浒叶子》是明末遗民画家陈洪绶以《水浒传》故事为基础,采用白描的形式绘制而成的40位个性鲜明的水浒英雄画像。“叶子”又称“酒牌”,为古代宴饮时用于行酒令的娱乐工具,其上多绘制人物,故而《水浒叶子》又称《水浒牌》。据黄涌泉先生考证:“明天启五年,乙丑,公元1625年,是年先生作水浒图卷,凡40人。”[5]301959年7月江苏人民出版社出版《陈老莲水浒叶子》,是建国后学界对《水浒叶子》一次较为系统性的整理,郭沫若题笺,傅抱石作序,书中所绘人物40叶,人物图像居每叶篇幅之中,并于左右两侧配有人物提名和赞语,字数简短;图像之上标有钱数,约占整个空间的1/7。就画面内容而言,《水浒叶子》已经不是小说文本故事情节的视觉再现,而是对小说人物形象的“定向聚焦”,整个插图完全以人物形象刻画为主体,弱化甚至放弃了人物活动背景的铺衬,成为单一化的人物线汇图式。就画面的艺术风格而言,画面以线条勾勒为主,简洁有力,线条多90度的直拐,方折线的使用给人坚实急促之感,水浒英雄的强悍之气、勇猛之姿显现无遗。人物造型各异,从正面、侧面、背面各种角度来凸显人物的神情与动态。《水浒叶子》的问世是小说插图由情节叙事向人物定焦衍化的结果,蕴含着明清小说插图在协力语言文本叙事的进程中自身表征旨趣的动态演变。在某种程度上它昭示着小说文本中“图文”关系的审美转向,使得探讨小说插图与语言文本的关系成为必然。

二、从“图文合体”到“图独于文”:小说插图的“图文”逻辑及其意义生产

明清小说插图作为一种以线条为主要媒介的文本存在,在《水浒传》版本中不仅起到装饰、美化文本的作用,更为重要的是,插图以其独特的表意方式积极参与到小说语言文本的意义建构中,以一种“图文”共生与同谋的组合形态深化小说文本的意义传达,形成了中国古代“图文”关系的审美范式,为当下的“图文”研究提供了颇具参考价值的成熟案例。

在“评林本”《水浒传》中,插图与小说文本同处于一个页面之上,插图篇幅约占整个页面的1/3,插图所描绘的内容多是这一页面语言文本所反映的故事情节。尽管“评林本”中每页有图,但就图像与语言所涵盖的信息量而言,图像很难一一穷尽同页语言文本的信息指涉,所以选择每页语言文本中“最富于孕育性的那一顷刻”[6]38来进行插图绘制,成为“评林本”乃至整个建阳刻本插图的通行样态。鉴于小说语言文本的信息远非插图所能囊括,相对于语言文本,插图只能做到定向或定焦,而语言文本的信息指涉则多对插图叙事产生溢出效应。这样看来,即便是“全像”,小说语言文本与插图之间仍然潜藏着一种“主从”差异。换言之,小说的语言文本才是真正传情达意的主要叙事符号,而插图不过是作为正文配角,发挥着对语言文本的阐释与说明作用。从读者接受层面来看,由于建阳插图通行的简笔勾勒的插图创作方式以及插图页面空间的限制,读者并不能读出故事情节,只有在通读文本的基础上方可对所配的插图产生一定的理解,而插图则又从反向来强化读者对语言文本的记忆。严格地说,“评林本”中的插图与小说语言文本构建的关系是一体化的,插图很难独立完成叙事职能,只能依存于小说语言文本组成“图文”共生的叙事形态,方才发挥出更为有效的表意目的。如“评林本”中第4回讲述鲁智深大闹五台山一事,小说一共插入插图6幅,图1是鲁智深醉酒打断山下凉亭支柱的场景,但从画面看,观者只能依稀辨别出一个和尚在施以拳脚,而凉亭的一根柱子似有倾倒之势。画面人物形体勾勒简单,五官表情都无法清晰辨认,从画面上很难发掘出更多的文本信息,只有借助语言文本才能强化对这一场景的深度理解,完善故事情节的意义接纳。

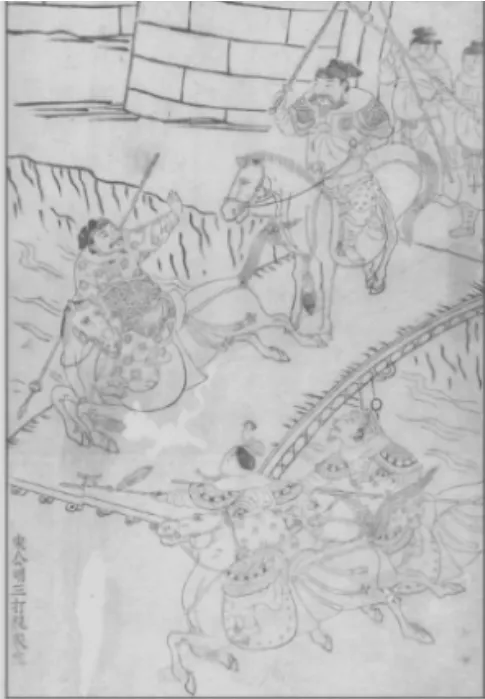

图1 鲁智深醉酒打凉亭

与“评林本”相比,“容刻本”插图尽管数量大大减少,但质量无疑有了显著提高。“容刻本”采取“回前插图”的编排方式,插图所描绘的内容多是所在章节中最为精彩、最具吸引力的场景。插图在前,小说语言文本列后,读者也是先看到插图再去阅读语言文本。从文本信息容量而言,“容刻本”插图所涵盖的文本信息比“评林本”更少,但由于这一刻本的插图画幅较之“评林本”要大得多,不仅文本的故事情节可以包含其中,人物活动的环境背景等元素也得到充分体认。随着表意空间的扩大,插图绘制者往往采取融汇式并置方式,将横跨数页的文本信息经过提炼后置于同一画幅中。比如画面中人物经历的故事情节所映衬的活动背景并非是小说本回文本中所有的,而是后面活动背景的“前置”,这样插图画面所融汇的信息则无疑大大提升。如“容刻本”第50回讲述宋公明三打祝家庄,此回回首编排了相关情节的插图(图2),插图以该回目相关人物形象及其主要情节为立足点,描绘了宋公明骑马追讨史文恭的情形,插图左下角的文字清晰点示出这一情节。然而从小说文本可知,擒获史文恭的并非宋江,地点也不是吊桥之上,插图对小说文本信息进行了信息的并置与重组,将本回中若干情节的主要信息浓缩于同一幅画面,增强了画面信息的指涉范围。此外,“回前插图”的编排模式形成了一种“预叙”效应,它设立了插图所在章节的信息悬念,读者在阅读插图时无形中营造了一种“召唤结构”,这是一种新型的“由图入文”的文本接纳方式。读者在先行鉴赏插图之后阅读小说语言文本,在文字的接受中将所获信息投射到插图之中加以比对,填补先前读图时的意义空白。这暗含了一种验证式的阅读心理,而由此构建了典型的图文互补的意义建构形态。

图2 宋公明三打祝家庄

如果说“评林本”和“容刻本”小说内容的主要传递符号仍是文字主导,那么《水浒叶子》则颠覆了这一传统,读者对文本接受主要是从插图中获得,呈现出“图超于文”的“图文”关系。《水浒叶子》全书以绘制人物形象为主,它摒弃了之前水浒插图对环境背景精细描摹的传统,图像直指人物本身,人物的刻画栩栩如生,遒劲且富有骨气。每页图辅以极为精炼的文字,主要是关于图中所描绘人物的提名和赞语。《水浒叶子》是对水浒人物一次视觉化的重塑,陈洪绶不拘泥于之前《水浒传》种种插图刻本,凭借其高古奇骇的立意,将文字抽象的描述通过饱含深情的画笔转换为气韵生动的丹青形象,改变了传统的图文关系,使得受众通过“图”亦可展开关于《水浒传》的文学接受,使得受众对水浒故事接受更为形象化、纵深化。

不难发现,同为《水浒传》的插图版本,版式的差异影响着插图在文本中的地位,客观上造成了不同的图文关系。这种图文关系的变迁昭示着一种“图文一体”向“图文分离”的审美转向,同时也隐含着一种“图像自律”的本体成熟。在“评林本”中,插图无法做到脱离语言文本而独立,每页有图的图文对应将插图紧紧维系在语言文本之上,任何意义的超脱都是困难重重。到了“容刻本”,尽管插图数量减少,但图像已经具备了超脱语言文本意义规约的自由性,它有了遴选、融汇、并置的能动意识,虽然这种能动意识还不够彻底,但相对于“评林本”则无疑是一个很大的进步。而专以描摹人物形象的《水浒叶子》则摆脱语言文本的意义局限,抛开情节、环境、背景的文本描画,突出图像对人物形象的精雕细刻。这是一种“由文入图”的新型接受模式,读者只有在对水浒故事情节了然于心的情况下,方可领略《水浒叶子》的英雄气度。可以这样断言,通过气韵生动的人物形象,辅之以老练精到的人物赞语,足以让读者凝目沉思、遐想万千,在对文本整体的咀嚼玩味中获得品味之趣。

三、从“文本自律”到“文本他律”:小说插图版式流变的文化规制及其成因

诚然,沿循着明清时期《水浒传》三种主要版本插图的衍化轨迹,依稀可以管窥出明清小说插图版式流变的内在逻辑与一般规律。就内容而言,小说插图体现出从“情节插图”向“人物插图”的鲜明过渡;就排版方式而言,小说插图则从上评、中图、下文的“全像”模式过渡到回前置图或回间插图的“出像”模式,再到后期的单页大幅的“绣像”模式,人物刻画逐渐取代情节叙事而渐趋主流。可以断言,正是插图本身的范式流变与意义创新,才使得插图这一视觉符号与语言文本形成不同程度的互文关系,构筑了多元化的共谋形态。当然,插图作为一种图像表征样态,本身的形体流变尽管有着内在的审美驱动力,回应着“审美自律”的演变逻辑,但不可否认,社会、文化等外部因素的协力推动则又是这一形体流变的重要成因。

(一)小说创作观念的转向推动了插图形体的变革

从古典小说的演化史不难看出,早期小说或小说类叙事性作品多关注故事情节,从魏晋时期的“小道”到唐代的“传奇”乃至宋元的话本、拟话本无不如此,情节是否新颖成为小说类作品能否吸引读者的关键,而作为故事情节承担者的人物形象多数时候遭遇忽略,类型化、简单化成为人物刻写的主流特征。到了明中后期,人物形象逐渐引发创作者尤其是小说批评者的关注,在诸多明清小说美学家中,不论是叶昼、金圣叹抑或毛宗岗、脂砚斋,都十分重视小说人物尤其是典型人物的塑造,在他们看来,“小说的中心是写人,是塑造典型性格”。[7]386正是在这一观念的支撑下,《水浒传》因成功塑造了108个鲜明的人物形象,将人物性格塑造提升到一个全新的高度,才引发诸多读者的关注。诚如金圣叹所言:“独有《水浒传》,只是百看不厌,无非为他把一百八人性格都写出来。”[8]29与小说创作与接受观念相匹配,小说插图版式也体现出这种由情节向人物形象过渡的特征。作为插图叙事萌芽期的重要版本,“评林本”插图无可避免地受到“情节中心论”小说创作观念的影响,加之“评林本”作为“止录事实”的简本,其主要目的便是传递水浒故事的情节,它的预期读者则以下层民众为主,故而其插图叙事遵循着文字叙事的既定旨意,侧重于表现故事情节。而到了“容刻本”,人物形象的描绘较之“评林本”引起了更多的关注,无论是人物形象所占据的画幅比例,抑或对人物形体的雕琢程度都有一个颇为明显的进步。而清代陈洪绶所绘的《水浒叶子》更是将人物形象提高到主体地位,情节叙事已然不见。这种形体衍化正好印证了明清小说观念的流变,从视觉符号上重现了由情节向人物刻写的递变逻辑。

(二)文人化的创作倾向促进了插图审美意蕴的提升

尽管插图并非是明清时期小说发展的独有产物,但不可否认,插图这一艺术样式却是在明代中后期独特的社会文化语境中走向成熟。诚然,明中后期小说插图传播的普泛无疑是插图艺术深入人心的重要表现,而插图本身艺术品位的提升,尤其是大量中下层文人的加盟成为小说插图走向成熟乃至成为经典的关键。今天看来,建阳刻坊虽然有着悠久的刻书传统,且因明以来大量刊刻小说而闻名于世,然而囿于福建地区较为闭塞的交通,建阳地区难以吸引具有较高学识的文人和优秀刻工,其插图多为一些不知名的刻工在通读小说文本后基于表层的肤浅理解的自绘自刻,加之刻坊主人“为射利计”的置图目的,便不难理解“评林本”乃至建阳刻书插图较为粗糙的原因。与建阳地区相比,江南地区经济繁荣、交通便利,商业化的气息弥漫于特定的社会文化语境,从而使一大批功底深厚、修养广博的文人自觉接近世俗生活,参与刻书插图的绘制之中。小说插图创作队伍中既包括唐寅、仇英等“吴门四家”这样文人画的门派大家,也有闻名艺坛的诸如徽州黄氏刻工这样的杰出工匠。“容刻本”插图中存留的“黄应光”就是清代徽州地区颇为有名的刻工。正是这样的文人化创作队伍,使插图绘制摆脱了早期匠工刻制的低级形态,富有诗情画意的文人通过细细品味小说文本,反复雕琢插图中的内容设置、叙事策略,遂使江南地区的插图质量日臻完善。“容刻本”中不少优美的画面呈现出典型中国画的风格特征,插图在笔墨浓厚的变化中散发出朦胧的意境之美。《水浒叶子》的创作者陈洪绶,祖上便是官宦世家,有着深厚的文化功底,“诗文书法俱佳,尤善绘画”。[9]90-96值得一提的是,陈洪绶对于水浒人物的描绘不再局限于小说母本,他将自我的身世之悲与亡国之痛饱含深情地融入其中,这样的阐释依托文本而高于文本,显得更加妙不可言。正是插图创作的文人化转向,使得插图原初对文字的模仿逐渐内化为文本叙事的有机部分。

(三)晚明社会唯美的社会风气催化了小说插图“绣像化”的版式演变

作为中国历史上由传统社会向近代社会转型的阶段,晚明社会在政治、经济乃至思想等方面的新变,构成了这一历史时段的错综复杂与精彩纷呈。政治上,朝政的腐败与君主专制的不断强化消解了这一时期多数文人士子对政治的热情;经济上,资本主义萌芽的勃兴与商品的发展刺激了文人士子的现实追求与感官享受;思想上,以李贽、王守仁为代表的心学家高扬人的主体意识,主张人精神的超脱,提倡人的真性情,撬动了作为官方意识形态的程朱理学的统治地位;社会阶层上,城市经济的繁荣导致市民阶层的壮大,促使文人士大夫审美下移,关注世俗情趣,将现实人生寄托于世俗的情趣之中。正是在这种不仕退隐、崇尚个性、无拘无束、逍遥自在的生活态度影响下,晚明社会中弥漫着一股唯美、浪漫的风气。正是在这股唯美思潮的作用下,插图绘制发生了由重视文义叙事向注重艺术美感的转型,这从“评林本”插图的粗糙古板到“容刻本”插图的精美细腻的变迁便可窥见其中规律。更为重要的是,这一时期书商为满足接受者对插图的审美性需求,对小说插图又进行了一次具有深远影响的版式革新,创造出卷首置图的“绣像”模式。正如有学者所言:“‘绣像化’的置图方式将人物插图由案头清赏发展到极致。”[10]42这种“绣像化”的置图方式本初目的是为了满足接受者对女色欣赏的嗜好,故而不难理解何以在绣像插图中以女性肖像居多,然而在明末乃至有清一朝,“绣像”模式已经成为小说插图最为主要的置图方式。

四、结 语

借助对《水浒传》三种典范版本插图样式的理论梳理,不难发现其中隐含的小说插图艺术流变的逻辑及其审美规律。随着现代社会视觉主导的文化范式的愈益深入,图像对语言文学的挤压成为当下文化生活中的显性事件。面对愈演愈烈的“图文”之争甚至图像时代文学“死与不死”的终极叩问,重新审视中国古典文学中“图文”共谋的典范案例,探讨图像叙事与文学叙事意义转化和文本互文的一般规律,这对深化现代意义上的“图文”关系以及文学命运的理性认知无疑具有一定的启发意义。

[1]齐裕 .明代小说史[M].杭州:浙江古籍出版社,1997.

[2]马蹄疾.水浒书录[M].上海:浙江古籍出版社,1986.

[3]鲁迅.连环画琐谈[M]//鲁迅.鲁迅全集:第六卷.北京:人民文学出版社,2005.

[4]陆敏,张祝平.评林本《水浒传》插图对人物性格的阐释[J].文学研究,2012(9).

[5]黄涌泉.陈洪绶年表[M].北京:人民出版社,1960.

[6](德)莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1979.

[7]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,2015.

[8]金圣叹.第五才子读书法[M]//金圣叹.金圣叹全集:第三卷.南京:凤凰出版社,2008.

[9]李永华,安雪.读陈洪绶《水浒叶子》走笔[J].图书情报,2005(1).

[10]陆涛,张丽.明清小说出版中的语—图互文现象[J].鲁东大学学报(哲学社会科学出版),2013(4).

Format Evolution and Culture Formation of Novel Illustrations during the Ming-qing Period——Based on an Investigation into the Format in the Three Versions of Water Margin

Wang Yichen,Zhang Wei

(School of Humanity and Social Sciences,Anhui Agricultural University,Hefei230036,China)

As a popular visual symbol in novels during the Ming-qing period,novel illustration not only illustrates the language in novels but also forms its own unique artistic pattern and aesthetic logic.There are three representative versions of the illustration of Water Margin during the Ming-qing period:the Pinglinben version in Jianyang,the Rongkeben version in Hangzhou and the Shuihu Yizi version in Huizhou.The flux of illustration formats above not only reflects the innovation of artistic style,but also the establishmentofdifferentimage-textrelationship.Behind the flux are multiple socialand culture mechanisms,such as the development of novel notions,the scholastic creation and the aesthetic social trends in the late Ming dynasty,which can,to some extent,inspire the current image-text fight and the research of visual culture.

novel illustration;image-literature relationship;image narrative;the flux of illustration formats

I207.4

A

1672-447X(2017)04-0078-06

2017-02-25

安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2016D132);安徽农业大学大学生创新训练项目(XJ2016233)

汪一辰(1996—),安徽黄山人,安徽农业大学人文社会科学学院学生,研究方向为文艺理论、文艺美学;

张 伟(1979—),安徽庐江人,安徽农业大学人文社会科学学院副教授,复旦大学中文系博士后,硕士生导师,研究方向为文艺理论、文艺美学。

责任编辑:吴 夜