1977例健康体检人群幽门螺杆菌感染分析

邱学勋,徐小燕

(澄迈县人民医院检验科,海南 澄迈 571900)

1977例健康体检人群幽门螺杆菌感染分析

邱学勋,徐小燕

(澄迈县人民医院检验科,海南 澄迈 571900)

目的了解本地区健康体检人群幽门螺杆菌(Hp)感染状况,探讨健康体检中进行幽门螺杆菌抗体检测的临床意义。方法 选取2015年1月~2016年12月参加体检的人员1977例,其中男性1345例,女性632例。采用免疫胶体金法测Hp感染情况。结果 幽门螺杆菌(Hp)感染率为35.8%,男性和女性感染率基本一致,男性35.9%,女性35.6 %。各年龄段HP感染率比较有统计学意义,41~50岁年龄段感染率最高37.4%。结论 健康人群Hp感染率较高,在健康体检中开展Hp检测有很大的作用价值,有助于相关疾病的旱期预防。

健康人群;幽门螺杆菌;感染率

幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是革兰氏阴性、微需氧的细菌,生存于胃部及十二指肠的各区域内。HP感染会引发胃炎和消化性溃疡,甚至异型增生和胃癌[1]。我国属于幽门螺杆菌感染的一个高发国家,有报导显示[2]我国自然人群幽门螺杆菌感染达到40%至90%。为了解本地区人群幽门螺杆菌感染状况。本研究回顾性分析1977例健康体验人群血清Hp抗体检测结果,现将报道如下。

1 资材与方法

1.1 一般资材

选取2015年7月~2016年12月来我院体检中心体检的单位人员1977例,其中男性1345例,女性632例。年龄在22~85岁。

1.2 检测方法

应用Hp尿素酶抗体诊断试剂盒(北京康美天鸿生物科技有限公司),检测体检者血清Hp尿素酶抗体。Hp尿素酶抗体阳性为Hp感染。

1.3 统计学方法

通过SPSS 18.0统计学软件对数据进行分析,试检数据采用x2检验进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 不同性别Hp感染率分析

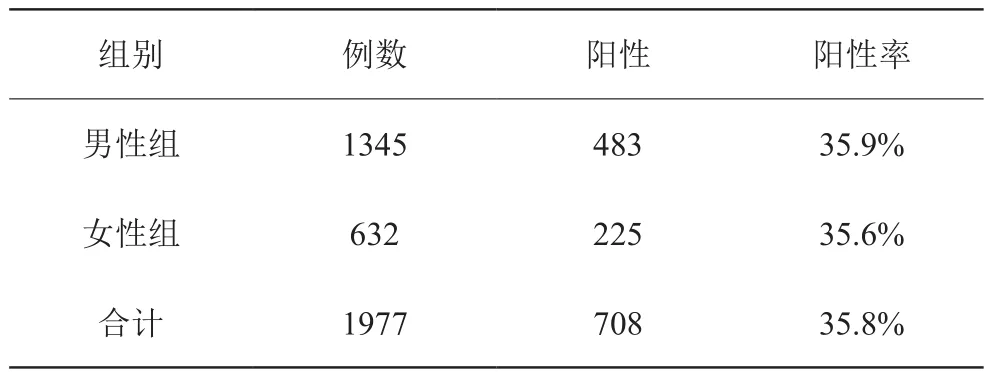

在1977例中检出Hp感染708例,总感染率为35.8%。其中男性组感染483例,感染率为35.9%:女性组感染225例,感染率为35.6%,比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同性别组Hp抗体阳性比较(n,%)

2.2 各年龄组Hp感染情况比较

Hp感染随着年龄的增长呈现逐渐升高的趋势,年龄分布以<30岁感染最低,41~50岁的感染率明显高于其它年龄段,>50岁感染率略有所下降。见表2。

表2 不同年龄段Hp感染情况比较(n,%)

3 讨 论

幽门螺杆菌(Hp)是一种弯曲样杆菌,是慢性胃炎和消化性溃疡的主要原因,超过80%感染的患者不会出现症状。而报道显示:胃炎和胃溃疡的反复复发和幽门杆菌的能否根除有很大关系,根除幽门杆菌感染可防止胃炎及胃溃疡的复发。而幽门杆菌的感染是很难根除的,且由于感染前期无显著临床症状,可导致胃癌的发生,目前,幽门杆菌已经被世界卫生组织定性为胃癌的I类致病因子[3]。目前大多数学者认为幽门杆菌的感染是通过人人直接传播的,而间接的人粪传播和不健康生活方式是主要感染因素。不同的地区,不同的群体,不同的种族,甚至同群体不同个体之间的幽门杆菌感染都会有大的区别。

随着我国医疗体系的完善及人们健康意识的增强,幽门杆菌感染及其危害逐步得到人们的重视。文献报道,我国各地区Hp感染率高低不一。本研究显示,本地区Hp感染率为35.8%,低于全国Hp感染水平59%[4],也低于近年的相关报导[3]。

本次调还显示,1977例体检者Hp感染中男女感染率分别为35.9%和35.6%,结果表示Hp感染在性别之间无显著性差异,提示Hp感染与性别无关,这文献报导是一致[3]。而在不同年龄段,41~50岁组感染率最高为37.4%,41~50岁组与>50岁组的Hp感染率差异无显著性。20~30岁组、31~40岁组与41~50岁组和>50岁组Hp感染率有显著性差异。41~50岁人群之所以感染率高,笔者认为,这是因为该年龄段人经济和社会地位偏高,特殊的时期会产生更多的社交活动,在复杂的频繁的社交活动下,导致人人传播的可能性增大,且该年龄段吸烟喝酒等不良生活习惯更多,从而该年龄段幽门杆菌阳性率较高。且笔者还认为:家庭集聚情况及遗传因素与高阳性也有密切关系。从以上数据提醒,若想有效控制幽门杆菌感染,需从根本出发,斩断传播途径,改善生活习惯,提高卫生水平,加强饮食卫生管理。

目前Hp感染率尚无理想的疫苗可以预防,因此,动态观察跟踪和掌握其流行病学资对

于把握消化疾病的病因变化和预防策略具有重要意义。提倡健康生活方式,定期进行Hp检测,早发现、早治疗、早预防降低感染机会。有些医院体检中心,还没有把Hp检测列入健康检查的常规项目,通过本研究希望大家认识到人们进行健康体检中Hp这一项非常重要,这样可以对胃癌做到旱发现旱预防。

[1] 李一鑫,李秀明,等.幽门螺杆菌感染与胃癌发展及预后的相关性研究[J].中华肿瘤病防治杂志,2015,22(2):91-94

[2] 尚 红,王毓三,申子瑜.全国临床检验操作规程[M].北京:人民卫生出版社,2014第4版.

[3] 贾明芳,骆小红,汪俊兰,等.2180名武汉市居民幽门螺杆菌感染现状及危害因素分析[J].护理学报.2016,23(18):48-52.

R57

B

ISSN.2095-8242.2017.041.8094.02

本文编辑:王雨辰