我到中国不是来宣教的,而是作为一名学生来学习

——伊门多夫采访记

李建国 靳卫红

我到中国不是来宣教的,而是作为一名学生来学习

——伊门多夫采访记

李建国 靳卫红

编者按:1993年5月2日,德国新表现主义画家伊门多夫在北京国际艺苑的个展开幕,作为首位来中国举办个展的德国当代艺术家,伊门多夫此行具有重要的文化交流意义,对中国当代绘画亦有深远影响。开幕当日,《画刊》(当时名为《江苏画刊》)对伊门多夫作了专访。现将访谈内容选摘刊出(原文发表于《江苏画刊》1993年第7期),以飨读者。

李建国:我们首先想提两个问题:第一,您选择到中国来展出您的作品,出于什么样的考虑?第二,对于在中国的展览将会产生什么样的影响?您事前有何评估?

伊门多夫:我特别重视在北京的展览,对我来说有十分重要的意义,因为我是同时代德国画家中的第一位到中国来办展览的,这对未来有一种指向的意义。另外在近日的交谈中我了解到,有可能中国的画家把他们的作品拿到德国去展出。中国的展览对于我个人来说有特别的意义,在60和70年代初我有一段特殊的政治经历,那时我参加了一个被人称之为“毛派别”的组织,并且在里面起着主要的作用。当时我对中国在政治上抱有好感,现在我想亲眼看一下中国在各方面的变化和进步。我的印象是一切都是很积极的。我到中国来,像到所有陌生的国度一样,有两点值得一提:一是我会把对这个国家的印象坦率地陈述出来,第二,我到一个新的国家,我都将是一个学生。我会把新的印象带回去,进一步加工我的印象。

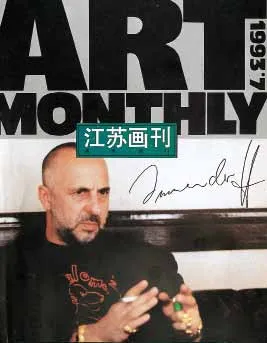

封面人物:伊门多夫(《江苏画刊》1993年第7期)

李建国:由于前几年改革开放的深入,中国艺术家致力于本土的精神反叛、价值的重新估价和视觉革命,积极地向外部世界搜寻参照坐标,以更新我们的观念。这使得我们联想到二次大战后,美国艺术的崛起,并反过来对欧洲施以了重大的影响,而当时德国的一批优秀艺术家如博伊斯、巴塞利兹、彭克以及您是如何使德国艺术从美国艺术的束缚中挣脱出来,从而使得当代德国艺术引起世界瞩目。这个问题对现今中国的艺术家来说,无疑有很现实的启示。

伊门多夫:是的,这个问题您分析得很透彻、很正确,我似乎已经不需要回答了。(笑)但是我补充重要的一点:我们认为,即使没有受到美国影响,为了发展自己本国的文化,我们总要研究所有对本国文化有益的文化现象。除了形式上的问题以外,应该不受具体的国家、具体的民族的限制。这里有两点很重要:一是对周围事务要敏锐,二是要忘记所有周围的干扰,或者说是一无所视。美国艺术之所以在当时有那么大的影响,那是因为二战后,当年纳粹使得大量欧洲艺术家流亡到美国,包括德国艺术家在内,也正是他们对美国艺术产生了巨大的影响。

李建国:除了具象回归之外,您的作品另一个重要的特征是对政治的关心。众所周知,你对社会现实极其关注,在您的作品中政治和艺术结合得很成功。有人称您是“德国统一的先知”,这一点能不能深入谈谈。

伊门多夫:这二者确实是很矛盾的,我觉得作为一个艺术家,抛开艺术和政治二者之间的关系是不可能的,因为你总要关注人类社会;一个人所能努力达到的应该是在个人和社会两者之间起到一个什么样的作用。还有一点对于贵刊来说是非常有趣的。我现在的观点已不是很现代,也不是很激进,同现在的年轻人已有很大的差距,就这个问题来说,已不具备现实性。接下来,我想对刚才的观点作进一步的阐述。现在的年轻人他们感兴趣的不是内容上的力度,往往追求形式上的成就感。目前之所以会产生一种虚假的繁荣,那是因为市场需要,需要一种纯装饰、肤浅的绘画,一旦市场不再需要,他们就会陷入困境,因为他们所熟悉的只是这种纯装饰、纯形式的东西。另外我想插一句,我在柏林看到中国青年艺术家的展览(指1993年在柏林世界文化宫举办的“中国前卫艺术展”——编者注),包括我到中国来这几天内参观的一些画室的印象,我觉得中国的年轻人要注意的是,不要把艺术商业的因素看得太重,不要把市场的买卖看得太重。当然我到中国来不是作为一个教师爷身份来宣教,而更多是作为一个学生来的,但我觉得我刚才的观点是一个重要的观点。毫无疑问,作品进入博物馆和画廊对一个艺术家来说是很重要的,因为它同艺术市场紧密相关。但这里有一个因素是很重要的,即一个艺术家不是光为自己而工作,更重要的是为他人,到底哪种因素应该占上风?

有人称我为“德国统一的先知”,即我的艺术关注政治这个问题。我认为政治是人不能摆脱的,正如人的皮肤一样。我所设想的两德统一也不是现在这种样式的统一,即西部对东部的吞并。两德对这种统一都没有做好思想上的和哲学上的准备,它更多的是物质上的和表面样式的统一。这种统一并不是我所设想的。像彭克,他当初被派到西德来,我们看他是一个社会主义、沙文主义的画家,而东德看来他是一个资本主义、修正主义的画家,他实际上像在夹缝中的感觉。我觉得,一个艺术家应该有能力有勇气走他自己的漫长的路,他不应该受贿赂。

《婴孩图》 伊门多夫 布面油画 142cm×144cm 1967年

靳卫红:请您谈谈您的朋友们的情况。

伊门多夫:我是1945出生的,去艺术学院上学时是17岁半,当时巴塞利兹比我大5岁。年轻时5岁的差距是很大了,我把他当作榜样。但当你到了50岁,而你的朋友55岁,他们之间的年龄差距就小了。朋友之间当然是有竞争的,有时是积极的,有时是消极的。积极的是从朋友的作品中汲取灵感,而消极的则是互相嫉妒。比如说朋友搞了展览,在杂志做了封面等。我感兴趣的当然是积极的那一面。像巴塞利兹、彭克他们的绘画风格同我不一样,同他们的竞争感觉是在攻占一座城堡。我对我的学生们说,你们不要同我太亲密,因为有一天你们要推翻我这个皇帝,自己来当皇帝。像这种关系在杜尚和博依斯之间也存在。开始时,博依斯把杜尚当作自己的导师,后来他当然力图赶上和超过杜尚。当然这里并不是说杜尚就不值一提了,通过努力赶上了前人,并不意味着前者就不值钱了。我想举个例子。博依斯曾经出了一本小书,是关于自行车的。先是引用了杜尚的一幅自行车的画,而他自己的一幅画,自行车轮胎画成白色的,驶过学校一连串的黑板。他想说明杜尚是更适合于博物馆,而他自己的画则是一种动态的、过程性的。有一点是两者共同的,他们画的自行车都不同于路边的交通工具,而是作为一种观念的载体,在这一点上杜尚和博依斯的差别就不重要了;因为它们都是艺术品,代表着一种艺术观念的阐释。

靳卫红:有人说您画的拿画笔的猴子是在自嘲,这个说法对吗?

伊门多夫:我在《整顿德国》这幅画前面放了一只猴子,我认为每一个画家都应该有幽默感,要有自嘲的勇气,正好在这点上,德国人显得太沉重,他们在做什么事情时都太严肃。

李建国:您通常创作一幅作品需要多少时间?您的作品是一次完成还是多次修改?

伊门多夫:这要完全根据不同的情况。上午在开幕式时一位穿浅色西装的先生也曾经问过我,我当时告诉他,一个好的厨师是不会公开他的拿手菜谱的。(笑)另外,创作一幅作品的时间并不能证明画家付出的劳动强度,比如毕加索一天可以画10幅画,他花的力气可能比一个作家用一年时间完成的一部作品的劳动强度大。我的画不是一下子就完成的,常常要在上面修改。我画大画的时候,常常停下来画一些小的作品。

靳卫红:您还进行其他形式的艺术活动吗?

伊门多夫:我还搞版画。70年代末、80年代初在杜塞尔多夫曾经举办过一个中国的版画展,我看到展品中有很大的套色版画,我当时一直在想:这么大的版画是怎么做出来的?后来我就力图学习,这种大块的、整块的色彩来塑造画面,除此之外我还搞雕塑。另外.我在艺术学院读书时学过舞台美术,曾经同泰因豪托合作过。明年我将为萨茨堡戏剧艺术节的第一场戏设计,是同现在的剧院新的负责人进行合作,他希望将萨茨堡剧院的设计从萨拉扬影响的灰尘中解放出来,来一场变革。但愿我的设计不会令人失望。(笑)