追忆龚育之先生

刘超

2007年6月12日,著名学者、马克思主义理论家龚育之先生溘然长逝,各界哀悼。当时,正读博士的笔者闻讯黯然,随即草成一文,以志悼念。文章完成后,笔者一直未将其交付发表,亦始终未予示人。

对有些历史人物来说,离得越远,人们反而对他们看得越清晰。在中共党史研究界,龚先生是一个独特的存在。这些年来,每逢听闻知识界的种种时,我便时常地想起龚先生。很希望有更多德高望重而多能的长者,为知识界的发展掌舵领航,荫泽后学,提升学术文化生态。

十年时光弹指而逝,许多物事,宛然如昨。龚先生已然远逝,他的夫人孙小礼老师也深居简出,极少公开露面;而先生的哲嗣龚克教授,则始终活跃在教育事业第一线。龚克教授在改革开放之初留学德国,学成归国后在清华任教多年,此后历任清华大学副校长、天津大学校长、南开大学校长。在他所工作过的大学中,有着极好的口碑。

风雨激荡的百余年来,龚家几代,薪火相传。每念及此,常深感欣慰,岁月负去了太多,所幸终未全然负去有大情怀和大才华的人。

谨以这旧时文字,纪念龚育之先生,纪念我们的国家、社会所走过的历程。

——2017年7月于北国

【“二胡一龚”】

十年前的那日一早,忽然看到先生辞世的消息,不由一阵愕然。许多零星的往事和种种见闻,渐次浮现在眼前。

笔者当时只是一位普通的青年学子,与先生没有交集,只能勉强算是一个同行的晚辈。然而,作为党史研究者,常能真实而强烈地感觉到先生的存在。

我无意间曾看到一篇有关胡适的文章,文章在历史的逼仄处纵深突进,翻新出奇,极见功力。全文简洁利落,大开大阖而文气贯通,辞采丰赡且章法浑然,通篇只是简白平易的文字,却传达出了某种原本难以言传的思想与情怀。就内涵论,较一般学者之文更扎实;就文才言,当在寻常作家之上;在气韵上,亦非一般理论家所能驾驭。我当时就疑心:这真是今人的文字么?得到证实后,我想,要是有朝一日能见到这位作者就好了。自此,我记住了文章作者的名字——龚育之。

后来我才了解到龚先生并非专门研究胡适之人,也不是严格意义上的近代史或民国史学者,而是中共党史学界人士。然而,也仅此而已。对那时的我来说,关于这名字的一切,都还只是遥远而朦胧的存在,直到我北上进京、初涉中共党史研究之后。

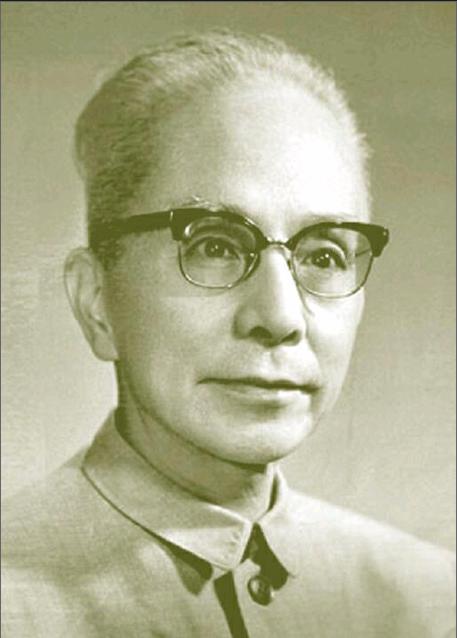

在党史研究界,先生早已久负盛名:一是出身名门,少年英发,大学期间因表现卓越而被领导相中,毕业前夕即被要走,日后一直活跃于高层。二是功勋卓著,见重于士林,参与起草过大量重要文件,乃党内所倚重的“笔杆子”,被目为“走进中南海的智囊人物”。三是博闻强记,能文能理,才识俱佳。先生起步于化学而立身于党史,于史学、哲学、自然辩证法等无所不窥。经过长期的努力和修炼,已然成为多个学科的大家。四是先生家世显贵,父母均为党内大员、高级干部,夫人是著名学者(曾是清华校友,后为北大教授),公子亦为留洋博士、名校之长,可谓满门俊秀。更有意思的是,龚先生于1929年12月26日生在湖南湘潭,与毛泽东同月、同日、同县生;他的父亲龚饮冰是邓小平的亲密战友。而龚育之的后半生一直主要从事毛、邓这两位历史巨人的研究,成就斐然。

当然,坊间流传更多的还是先生的独特经历:中学时代,即成为湘中才俊,颇受瞩目;21岁任清华学生干部,几年后成为于光远麾下的一员大将;22岁时罹患严重肾炎,几至不治,后竟痊愈;26岁翻译名著《控制论》,确定“控制论”之汉译名称;27岁,协助于光远主持制定十二年科学发展规划中的《自然辩证法(数学和自然科学中的哲学问题)十二年研究规划草案》;28岁,出版新中国第一部科技哲学论文集;33岁,成为北京大学的研究生导师;35岁,被毛泽东亲自召见探讨哲学问题,遂转入中共党史研究。“文革”中,因参与起草“二月提纲”被打成“黑帮”,下放到贺兰山“五七干校”;“文革”后期,被起用回京。随后,参与十一大报告起草,并成为此后历次大会报告起草班子的主力之一。在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》起草工作中,先生出力良多,贡献甚巨。在此前后,先生还参与过大量领袖著作的編辑和出版(如《邓小平文选》第三卷);在邓公的“南巡讲话”精神阐释上,尤有独得之见,深得邓公嘉许……先生被推为继“二胡”(胡乔木、胡绳)之后,党内的又一理论重镇,圈内甚至一度有“二胡一龚”之说。

种种传闻,确乎使得先生越发引人瞩目。然而,以先生的身份和资望,兼之素来低调,极少露面,一般人要识其“庐山真面目”,并不容易。

【对弟子关怀有加,于学术毫不含糊】

对我来说,先生的形象已在这些掌故中由朦胧而清晰,由遥远而亲近——特别是因着业师的濡染。然而,我并没有想到有亲见先生的机会。

2005年,在京西宾馆的一次全国性盛会上,我竟于无意中见到了先生。对学术会议来说,这大概已是最高规格:与会者中,有几位中央核心决策层的高级干部,另有不少省部级要人,学术界、理论界的头面人物,亦几乎悉数到场。

政治界的领导早已端坐主席台上,知识界的人物也陆陆续续地来了。

因为人多,会场有些杂乱,低低的有说话声,有挪动桌椅的声音。忽然间,会场静了许多,不知是谁下意识地嘀咕了一句:“龚先生来了。”立即,人群一阵骚动。只见一位青年扶着一位老者,慢慢走来。老者身材颀长,满头银丝,气象温和,浑然一派学者风范。最不能忘怀的是他的眼神。都说眼睛是心灵的密码,按理,少壮得志之人,眼神往往清澈可鉴而略带虚骄狂躁之气;老成位尊之人,眼神每每澹泊安祥而微有浑浊迟滞之态。但先生不同,他兼有了二者的清亮与笃定。

后来,在选择读博的时候,我颇犹豫了一阵。在圈内看来,真要研究学习党史,最好的地方,除了北大、人大,就是中共中央党校了。后者不愧是中外闻名的“脑库”,那里有一批无论资历还是学养方面,都是当之无愧的“金字招牌”式的人物。但我还是不免有所顾虑,因为,所谓博导者,也大有学问。某些名家实是“博”而不“导”,自己一门心思埋头学问,对学生却不管不顾。先生已是这等年纪,自己又忙,顾得过来么?

然而,有业内人士告诉我:龚先生绝不是这样的。作为资深教授,先生对弟子的生活关怀有加,于学术也毫不含糊。爱之既深,责之亦严。一次,他的博士研究生论文答辩在即,作为导师,龚育之在审读论文时觉得某处可能与史实有出入,于是要求学生仔细查核。为此,这个学生跑了好几个大图书馆。还有一次,因为学生的论文在一则史料上没找到原始出处,先生让该生跑遍了京城几乎所有像样的图书馆。作为党史专家的他,对史料考证之认真,近乎于“残酷”。他从不允许文章中出现纰漏,而一旦学生论文中出现疏漏,先生又总是主动承担责任。

对真正有志于学术者,倘能遇上这样的导师,无疑是造化。然而,由于种种原因,我最终还是阴差阳错地考入先生的母校,转向另一个专业,也就走上了另一条学术道路。

【党政界的“笔杆子”,知识界的干部】

龚育之先生是一位党内高级干部、一名权威的理论家,同时也是一位久负盛名的学者。作为干部和学者,他长期在中央机关工作,有着极为丰富的历练,曾先后在中央文献研究室、中共中央宣传部等机构工作,还曾担任中共中央党校副校长、中共中央党史研究室常务副主任等职。1999年3月,古稀之年的龚育之在“超期服役”十年后,经过多次请求,上级终于同意他辞去中央党史研究室和中央党校的行政职务。由此,他才开始了体制内“自由撰稿人”的新阶段,并先后出版了《龚育之文存》《党史札记》《党史札记二集》等一系列论著。其中,《龚育之文存》是其作品的精选,集数十万言于三卷,生动折射了他的人生追求和轨迹,是龚育之长期从事的两大领域——马克思主义同中国实践相结合的领域及马克思主义同自然科学结合的领域——研究成果的展现。

龚先生选择的是一条特殊的道路,他有着多重角色,既是党政界的“笔杆子”,也是一位知识界的干部。作为学者,他保持独立思考、追求真理,对历史负责;作为党员,他严守纪律,依照科学和民主的原则,服务于国家和人民。科学的理论研究需要独立思考、自由探讨;而身为党员又要遵守党的决议、宣传党的决议。要恰到好处地处理这两者之间的关系,绝非易事,需要很高的智慧。而他正是在努力平衡着这两者,创造性地开展工作,进行了卓有成效的探索。

据传,1980年时,龚育之已担任副部长级职务,但仍长期住在局促而简陋的房子里。到访过他家的同志都表示惊讶,熟稔的朋友则笑他“书生气”,不会为自己“弄房子”。直到1989年末,有关部门才通知他搬到宽敞的万寿路新居,居住条件才真正得以改善。得悉这消息后,老朋友郑惠特赋七律一首贺龚育之乔迁之喜,其中一句“穷达浮沉身外事,故人长忆亦长磋”,令龚先生颇为感动。对“穷达沉浮”的淡然,乃是先生心性使然。

近些年来,在与学界、理论界许多师友的往来中,我逐步增添了对龚先生的了解。一次,我有幸得以走进党史研究室那著名的院子,与学界前辈探讨中共党史研究和学界动态,并更多地了解龚先生。

党史著作难写,是公认的事实,在这政治性、学术性和技术性都很强的领域,极少有人能既有创见又有节制,把分寸拿捏得恰好。一位前辈感慨:既不四平八稳,又不剑走偏锋,太难了!现今的专业队伍这么庞大,学术成果好像很多,但真正过硬的东西,还是太少了。这位前辈还谈到了现今知识界的种种不足:不少做历史的不谙理论,搞理论的缺乏思想,有思想的无学问,做学问的无文才,有文才的无干才;搞人文的不懂科技,反之亦然。我问:那您认为龚先生如何?听到这名字,长者眼睛一亮,用温软的口吻说:“这当然,没得说的!”他说,老龚的文章,几无硬伤,纵或微有暗伤,亦只是因了时代的局限。我发现,这位前辈并不是称以先生,而是直呼“老龚”,宛若谈及自家父兄一般。

前辈说:老龚很不容易,大手笔写小文章,小文章说大道理,深入而浅出之。外行可以看热闹,内行也能识门道。真正的好文章呵!

我问:那为什么不多向老先生约稿,多发些他的作品呢?

答曰:我们也是求之而不得啊。

龚先生的党史类文章,观点行文让众人折服,但退休后的他,却不大写那些正儿八经的专业著作,而是更多的写一些“业余”的文章。这些文章介乎通俗与高深之间,兼顾专家(內行)与大众(外行),或长或短,却一律辞采飞扬、思想丰盈。过来人都知道,此等文章读来过瘾,写来却最辛苦。先生之所以选择此道,为的是熔铸思想于学问,普及学术于社会,诚可谓苦心孤诣。好在先生毕竟是久经沙场的高手,写起千字文来,自然易如反掌,举重若轻。

然而,先生并不是那种坐而论道的书斋中人,而是一位行政干才。在位的几年间,他倾注了大量的心血,为推进中共党史的研究、宣传、教育和资料征集工作而三管齐下,着重抓了“本子”(《中国共产党历史》中卷稿的编写和上卷的修改)、“班子”(中共中央党史研究室领导班子的配备)和“房子”(图书资料和办公大楼的修建)三件大事。“三子登科”后,工作局面立等上了新台阶。但美中不足的是,先生一直倾力经营、寄望甚殷的《中国共产党历史》中卷,由于种种原因,迄难定稿,这成了先生晚年无法释怀的一个心结……

有界内前辈喟叹道:“都说长江后浪推前浪,一代要比一代强。我看不见得总是如此,至少,在党史界,像胡绳、龚育之先生这样的前辈就仍然值得我们学习,而且是一辈子学习!”

【“退”而不“休”,“清”而不“闲”】

在几十年的著述生涯中,先生为党的理论工作耗费了大量的精力和心血,唯在古稀之年退休后,才重获“自由身”。然而,即便是已退休,他也闲不住,“退”而不“休”,“清”而不“闲”。

先生决意放手大干,遂摒弃纷扰,谢绝应酬,潜心著述,作育新人,将毕生所学和心得回报社会。接连几年,他都沉潜于研究和写作,常常一写就是半天。这样的工作量,便是稍有年岁者也吃不消。这样一来,先生很快就明显苍老下来,不仅华发苍然,而且步态也开始颤巍巍。旁人不忍,劝道:“您老还是得多多保重身体啊!”先生笑道:“闲不下来,欲罢不能了!”有人建议先生找个助手,这样省事很多,先生说,不必,文章我喜欢自己写。其实,自己执笔可以自得其乐,固为原因之一;以先生的文章修养之高、要求之严,岂肯让人代笔?又有谁能够代笔?

先生不听劝,他接着写,却不知老之已至。最后,还是病倒了。当年的老部下来了医院,看着客人的随手礼物,先生幽默了一句:“你这不是‘贿赂我嘛!”来者也跟着笑道:“这话没错,您在位的时候我不‘贿赂您,您退下后我就该来了。”

晚年的龚先生,一直在“退守”,从中央党校退下来,从中央党史研究室退下来,从全国政协常委会退下来,最后,又从中共党史学会会长的职位上退下来。其实,所谓“退守”,退的是“职务”,守的是“学术”。先生总有退不去的地方,他尤其“退”不了的是自己的学者本色。在他保留的主要头衔中,就有中央党校教授和北大兼职教授,都是学术头衔。

先生“退”不去的,还有那母校情结。老清华是个文理并举、人才辈出的学术重镇,仅在抗战结束后的短短三五年内,就出了很多人才,如潘际銮、英若诚、中杰英、周光召、何祚庥、宗璞、陈乐民、张岂之、资中筠、文洁若、李学勤、倪维斗、林华宝、郭道晖、朱镕基……龚先生亦在此列(在他的化学系同班同学中,还有闻名遐迩的红墙“首席翻译”冀朝铸)——值得一提的是,龚先生的夫人孙小礼当时也在清华理学院就读。孙小礼教授的外祖父顾栋臣曾参与创办京师译学馆,并先后担任译学馆、京师大学堂教习;父亲孙百英是京师大学堂早期的高才生,日后在交通部任职;其姨夫则是后来成为一代学术巨擘的北大教授陈翰笙。孙小礼长期在北大任教,由理转文,与龚育之一样,成为文理兼通的大家。

先生念旧,虽然早已作别母校,但一直惦念于心,他尤其关切着清华文科的全面复兴,关心着通才教育的扎根发芽。大凡是与母校学子的交流,他都极其乐意参加。

去岁(指2006年——编者注)的一个秋日,我无意中听说了:龚先生要过来看看。其时,先生的公子早已从清华的领导岗位上调到外地,先生此行,纯粹是来探望大家,做一些交流。先生特地叮嘱:最好不要声张,就咱们几个人见见面就行了。

一个秋日的午后,我们几人在文北楼前静候那辆组织上给他配的“奥迪”专车,但这车始终没有出现,主干道上悄然驶来的,是一辆“现代”计程车。车安然停住,门开了。一位老者从车中慢慢地退着身子站出来,我们迎了上去。

谈话过程中,先生一直在用那湖南乡音娓娓道来。举止之间,让人绝难感觉到一位长期位高权重的人物应有的架子。

天色向晚,先生谢绝了众人的搀扶,自己拄着手杖,慢慢走着。金色的斜阳,浸润着先生整个身躯,拉长了这清华园中长长的背影。

业师不止一次地说过,在合适的时候,该去看看龚先生了。

我深以为然。怎奈我拙于社交,并没有真急着去登门拜谒。然而,终归是要好好看望先生的,这亦是我多年的夙愿。

业师与先生相熟有年,我作为一个党史的研究者,也理当争取机会向龚先

这样的学术前辈求教。可是,无奈先生素忙,业师亦忙,自己也往往不得闲。看望不成,关于先生的消息倒是时有耳闻。有一阵听说先生住院动脑部手术了,后又聽说先生恢复得很好。再后来,因为心脏病继发肺炎,先生又一次住院,让人不由得一阵揪心。过来人就安慰说:人到了一定年纪,住个院什么的是再正常不过的,龚先生不会有事的。

可不是么,依先生的身体、性格和修为,寿享期颐之年,甚或成为百年人瑞,都是不应有问题的。

直到有一天,我在讣告上看到那熟悉的名字,才知道:这机会是再不会有了。那个小小的愿望,也注定只能是永远的念想了。

2007年8月,于清华园

(作者系文史学者)