朱践耳:求索路上的“夸父”

栾复祥

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

这是《离骚》中,朱老十分推崇的两句,是他《第八交响曲》立意的来源,也是他音乐与革命生涯的写照。朱践耳大师此生从不曾放弃追寻音乐与革命理想,其意志力之强大,有如逐日的夸父。为此,他走过弯路,经历过漫长的低谷期,但也收获了前无古人的成就。如今,终路至桑榆。 2017年8月15日,“音乐夸父”朱践耳因病于沪去世,享年九十五岁。

“当时就感到头顶上,有九把达摩剑劈了下来!”

我第一次听到朱践耳的交响曲是在三年前,当时我正热衷于收集我国当代作品的录音。朱践耳《第一交响曲》中厚重的史话色彩和大量的十二音技法给我留下了深刻的印象。那时很难想象,是怎样的一位“青年”,才能够写出这样的“处女作”。后来一查,朱老创作这部交响曲时,已经是位花甲老人了。这一时期的朱践耳,刚刚结束自己人生最灰暗的二十年。老树开花,衰年变法,他以惊人的速度在十八年间完成了十一部现代交响曲的定稿,这可谓是他音乐人生的第二春。

相比于成果丰硕的第二春,朱老的第一春却“山桃晚开”。1922年,朱践耳出生于一个家道中落的民族资本家家庭,家里几代人攒起来都凑不够半抔音乐土壤。朱践耳对音乐的兴趣主要来自于自己的同学和朋友。所以,与我们熟悉的大多数音乐家不同,朱践耳早年的音乐学习如同卧冰求鲤,付出多,收获却少。二十世纪四十年代初,上海城沦陷为侵华日军控制下的孤岛,朱践耳也和这座不幸的城市一样,因肺病卧床两年。塞翁失马,焉知非福,在病痛缠身的两年里,朱老从租界中各国的广播里听到了大量的古典音乐作品,甚至包括较为现代的斯特拉文斯基的三部芭蕾组曲和肖斯塔科维奇的《第五交响曲》。外面世界中互相无法联络的老肖和斯氏,却以音乐的形式汇聚在朱践耳的病床前。而朱践耳,也如同果壳里的哈姆雷特,遍听大师们的巨作。也正是在这两年里,朱老为自己改名为“践耳”,以求能追寻聂耳未竟的事业,继承他的音乐理想。

1945年,朱践耳追随革命步伐,北上加入新四军,成为一名文艺兵。解放后,他又写了几年电影配乐,直到1955年,朱践耳拼力争取到国家保送名额,前往苏联的莫斯科国立音乐学院(现柴科夫斯基音乐学院,以下简称“柴院”)学习作曲,这才迎来自己作曲生涯的头一个春天。

“柴院”的学习让朱践耳见识大增,也弥补了他理论根基不足的缺陷。在莫斯科的这五年里,朱践耳第一次踏入了严肃音乐的圣殿,并接触到了一些较为现代的音乐作品。朱践耳写了不少艺术作品,起初以室内乐和钢琴作品为主,从第三年开始,他第一次开始创作管弦乐作品,其中就包括经久不衰的《节日序曲》和《英雄的诗篇》。

《英雄的诗篇》是朱践耳首部大型交响乐作品,其早期版本是为五首长征期间的毛泽东诗词而作的。写作时,正逢毛泽东诗词第一次出版,所以国内以“毛诗”“长征”为题创作的音乐作品不在少数。不过《英雄的诗篇》与很多有“投机”色彩的作品完全不同。首先,这部作品最大的特点,就是器乐与声乐并重,以实现用深刻的交响语言来创作合唱作品的构想。全曲采用了交响曲的常见曲式布局,首末乐章采用奏鸣曲式,中间三个乐章有谐谑曲,有慢乐章。这与国内已有的大型合唱作品不同,倒是和《大地之歌》等作品更加相似。另外,这部作品也不是对长征的“描写”,而是着眼于长征中体现的理想主义气质和革命热情。按照朱老自己的话来说,这部作品“是诗篇而不是画卷”,格局更高。

《英雄的诗篇》虽然是朱践耳的一部早期作品,但其中已经展现出未来“朱氏”交响曲创作中某些常见的写法。其一是“主导动机”的写法。《长征》的主部中,“红军不怕远征难”一句的唱腔经过变形后,被安排在全曲中出现,其大调原型直至末乐章才露出“庐山真面目”。这一写法是交响曲的常见写法,使五个乐章之间建立联系。在朱践耳后来的交响曲中,主导动机也经常出现,这一点在后面谈《第一交响曲》时再做详述。

其二则体现在朱践耳对民族音调的处理上,也可以說是朱践耳的“民族主义写法”。还以“红军不怕远征难”主题为例,其中藏了一个C宫五声音阶。类似的主题处理在整部作品中有很多。但需要指出的是,此时朱践耳的这一写法还未成熟,使用民族调式的方法还比较直白。对“民族面孔”的开发,在朱践耳后来的交响曲创作中达到了高超的水准。

《英雄的诗篇》是朱践耳在交响乐创作中的“第一枪”。和初入“柴院”时不同,这部作品的创作过程较为顺畅。其实,在创作《英雄的诗篇》之前,朱践耳曾经动笔写过一部交响诗《祖国颂》,这部作品遇到了空前的失败。实际上,《祖国颂》最初也是朝着交响曲的方向写的,但第一乐章尚未完成,朱老就从写作的艰涩上预感到了失败。果然,这部作品最终落入了欲速则不达的陷阱中,被朱老自己评价为“夹生饭”。事实上,朱老在初入“柴院”时就曾陷入困境,主要原因是朱老基础较差,非科班出身,所以一时让他写出符合学院派审美取向的作品必然是困难的。朱践耳经过分析后总结出两条原则:学用结合,技艺一体。前者是要求自己对所学习的内容进行消化,边学习边写作练习;后者则是基于自己“基础差但阅历广”的事实,要求自己把每部习作都当作艺术成品来严肃对待。endprint

从这两条原则来看,《祖国颂》的失败是可预见的。这部作品“假、大、空”,越写,乐思就越枯竭。它在技术性和思想性方面都有很高的难度,而相比之下,《英雄的诗篇》则根基于朱践耳头几年的军旅生活。两部作品一成一败,对朱践耳来说,都是莫斯科时期很好的收获。

《英雄的诗篇》仅完成三个乐章之后,便得到了朱践耳老师巴拉萨年的赏识,并被后者推荐至苏联电台。在全部完成后,苏联电台决定永久性收藏该作品。1962年,在“上海之春”音乐节上,上海交响乐团——朱践耳大师此生的“好友”——首演了该部作品,录音还远赴苏联并广播。巴拉萨年致朱践耳贺信,预言他会成为一名伟大的作曲家。可惜的是,在1962年之后,这部作品的演出竟中断二十余年,其中的原因在于当时“政治骑文化”的荒谬政策,这部杰出的作品被批“太洋”“缺乏群众化、民族化”“听不懂”……即便到了1977年“文革”结束以后,该作仍被文化局方面以相同的理由拒演……最为可惜的是,1964年,受制于国内错误的文艺舆论的死缠烂打,朱老的艺术观和政治观逐步被动摇,后来还一度完全调向。1964年,他不仅写了短文《一听就懂》,还将《英雄的诗篇》大幅删改,以求“一听就懂”。这些事收录于朱践耳自己的回忆录中,算是朱老为文艺界后人留下的警示。

1993年,朱践耳再修《英雄的诗篇》,总算是还其原貌,插入了新的第五乐章《娄山关》。该乐章以《忆秦娥·娄山关》为词,给全曲立添悲壮色彩。在《第一交响曲》的创作中,朱践耳引入了唯物辩证法中“异化”的概念,并用毛泽东的话解释道:“如果搞不好,马列主义的党就一定会变成修正主义的党,变成法西斯党。”《娄山关》,就是基于“文革”后的大反思而增设的,“而今迈步从头越”,有悲有悔,也有矢志不渝的决心,丰富了作品原本过于“理想”的情感。

1960年,从苏联回国之后,朱践耳陷入了近二十年的创作低谷。他先是险些被诬为“被美国间谍策反”,后来也未能如愿去上海交响乐团工作,而是被调去了上海歌舞剧院。对剧作了解甚少的朱践耳在剧院度过了十三年,其间建树无几,就连他此生创作的唯一一部舞剧——《南海长城》都未通过审查,无法上演。

“文革”十年,是朱踐耳此生最为落魄、最不堪回首的十年。1966年,朱践耳44岁。四十至五十岁,正是作曲家最为成熟、著作最丰的年纪,而受限于时局的朱践耳年至不惑,在交响曲的创作方面还是零。“文革”期间,朱践耳的艺术观依旧处于扭曲的状态。和被批斗的大多数人不同,朱践耳从来都是自己批自己。事实上,由于朱老待人真诚,又是参加过新四军的老革命,加上早年创作的大量感情真挚的革命歌曲和那首万人传唱的《唱支山歌给党听》等诸多原因,在“文革”期间,他并没有受到过分的虐待,甚至他那些从苏联带回来的乐谱都没上交,而被“特许”存在家里。那些嘴喊革命、肚子里却揣着封建的红小将,也没敢把造反的火烧到他的头上。

待到1976年“文革”结束,朱践耳才终于从浑浑噩噩的日子里解脱出来。不过,他并没有很快卸掉背了十几年的“包袱”。1976年,在“四人帮”被粉碎之后,朱践耳长达三十多年的交响曲理想渐渐复苏。同年,他决定以“四人帮”粉碎为题创作一部名为《难忘的1976》的交响曲作品——这“幼稚”的想法,和十六年前的《祖国颂》一样属空中楼阁。好在朱践耳并没有像十六年前一样急于动手,他意识到自己十几年没有写大型作品,既学的技术已然生涩,更何况过去这么多年,外面的世界早已是沧海桑田,大不同了。他每天都去上海音乐学院旁听课程,并深深感叹自己所学之知识在苏联时就已经落伍,到了今天更是锈蚀得拿不出手。技术层面之外,朱老又深感自己对“文革”的认识还很肤浅。1977年,在看到了一度被封禁的纪实电影《周总理追悼会》,读到了“四五运动”时期的天安门诗抄,后来又读到了张志新案详情之后,朱践耳,放下了欲动的笔。

“任何人,任何组织都不可能始终不犯错的。伟大并不表现在从来不犯错,而是犯了错就能改正。这好比一个驾驶员,总是在不断向左、向右调整方向盘之中前进的。”这句话是朱老在苏联时对一位丧失斗志的同学说的。这句朴实的劝告,用在他自己于七十年代的涅之上也很贴切。朱老本人在评价自己这十几年时,冷静地判决自己,“异化为极左思想的驯服工具”。

知耻近乎勇,朱践耳对自己的使命认识得很清楚。他不能因为过去的耻辱而停笔,陷入一种美其名曰为“赎罪”的沉沦中。1978年,从北京考察回到上海后,朱践耳便创作了自己第一部以“文革”为题材的作品:弦乐合奏《怀念》。作品首演于“上海之春”音乐节,不温不火。后来,他又根据张志新案写了交响幻想曲《纪念为真理献身的勇士》。这部创作于1980年的作品相比于《怀念》,在技法上有了进步。另外,“交响幻想曲”也是朱践耳对““语气化”音乐主题的首次实验。作品的引子开头部分是一个四音动机,它脱胎于京剧花脸的西皮叫板,模仿了汉语中“谁之罪?”的语调,并落在一个重降B为根音的大三和弦之上,以突显坚定的语气。这类写法在他的《第八交响曲》中达到巅峰,在该作品中,作曲家为自己设计了一个基于汉语音调的签名动机,并让它在作品中往复出现。

从“文革”结束到《第一交响曲》之间,朱老创作了五部试水性的管弦乐作品。到了1984年的《纳西一奇》,朱践耳基本恢复了元气。

——该是写交响曲的时候了。有了前面的铺垫,这部“文革”交响曲已然呼之欲出。但仍有个重要的问题亟待解决:以怎样的方式结尾?两次对话,对这一问题的解决起到了重要的影响。1977年,朱践耳在北京见到了李德伦,他与后者探讨自己交响曲的创作问题,李德伦一针见血地指出:endprint

目前来看,中国民主革命时期的反帝反封建任务,只完成了反帝这一件事,而反封建这条则丝毫未动……过去我们听不懂肖斯塔科维奇的《第十交响曲》,经过“文革”之后,一下子全理解了……

同样是在这次北京之旅中,朱践耳还听取了一位老工人的意见。起初,朱践耳想要为《第一交响曲》设置一个光明的末乐章,寓意“向四化进军”,而老工人则严肃地告诫他“斗争还会有的啊”,一句话医好了他的幼稚病。为此,朱践耳放弃了原有的末乐章构思,使用了一个“泪滴主题”作为开放式结局,以表达对“已有之事,后必再有”这一悲剧性怪圈的忧虑。

1985年,朱践耳终于开始了自己《第一交响曲》的创作。这部交响曲采取较为自由的方式,由四个乐章构成,速度和曲式也和传统交响曲相仿。四个乐章分别以“?”“?!”“……”和“!”为标题,这种纯情绪的标题,有些许影射“文字狱”的意思,同时也说明朱老此时已从标题音乐的禁锢中解放了出来。《第一交响曲》在曲式和节奏方面也有创新,比如第一乐章是一个非传统的奏鸣曲,只有引子、呈示部和展开部,缺少了再现部。而其主题的再现,则搬到了末乐章的尾声,以此来构造开放式的结局,并在四个乐章之间建立对答。节奏方面,这部作品是朱践耳“数控节奏”的再次实验。在第二乐章结尾的一段打击乐重奏中,朱践耳利用斐波那契数列,规划每样打击乐器的音数,为音乐提供动力。

《第一交响曲》树立了朱践耳交响曲的特质,它基本可以总结为三个方面:自由十二音序列、含蓄的民族特质和非典型的复风格。

先说说第一点,运用自由十二音序列创作主题。勋伯格的十二音体系大家是熟悉的,它强调十二个半音是平等的,作曲家在写完一个十二音序列之前,在非装饰音中不得出现重复的音,也不得出现协和的音程。整部作品要以该十二音序列为基础,通过它的逆行、倒影等变形进行创作。这个要求是很严格的,所以传统的十二音作品在创作时经常遇到困难,作品也都写不长,用它来写大规模的交响曲就更是天方夜谭。而自由十二音则要求较低,仅强调应尽量免除协和音程,并尽量减少重复音,它甚至允许作曲家不用尽十二个音,所以它在交响曲创作中应用较广,比如施尼特凯的《第八交响曲》就是使用自由十二音创作的。

在《第一交響曲》中,朱践耳设置了一个最基本的十二音序列,在此基础上又派生出了另外两个十二音序列。序列一和二构成了引子主题。在引子中,序列一构成的音列先以纯四度上行两次后,又在颤音的鼓噪下上行小二度,如同一句艰难的发问。休止之后,又以模进的形式重现一次。短短两句,就将音乐推入危若累卵的紧张气氛中。随后,定音鼓演奏序列一的逆行,音高快速下行,并紧接序列二——一段由三十二分音组成的回形乐句。这段激烈的回形乐句如同众人的躁动声,将发问粗鲁地打断。序列一是贯穿全曲的线索,其构成的“发问动机”在第二乐章伊始和第四乐章的大赋格中重现,它的逆行也作为“警钟”出现在第三乐章末尾。因此,“发问动机”可以说是朱践耳的“命运动机”,具有标志性。

其余的两个十二音序列,都是从序列一派生而来的。序列二继承了主题一的小二度,其余则用全音阶组织音高,这使得它带有模糊的调性感觉。这个序列最早出现于引子中;后来在第一和第四乐章的结尾由钢琴演奏,以“泪滴”动机的形式再次出现,创造了开放式的结尾;在谐谑曲中,它则化为西皮过门,以无穷动的形式出现于复调织体的远景中。

序列三是在前两个主题之上进化而来的,它是组织第一乐章主副部主题的主要材料,而主副部主题则体现了作曲家的哲学思考。朱践耳在这部作品中使用自由十二音,有两点考虑。

首先,“没有其他任何一种技术能这样确凿无疑地表明这种非人性的恐怖,以及人类面对这种恐怖的不可战胜的伟大”;其次,这种介于调性和非调性之间的技术为作曲家提供了一组对立面。前面提到过,朱践耳在创作这部作品时联想到了唯物辩证法中的“异化”概念,即对立面可以相互转化。革命的、进步的“党”在“文革”中异化为制造了红色恐怖的“党”,“文革”正是这一异化原理的切实例证。

主副部的主题正是音乐形式的“异化”概念。主部主题在十二音序列中插入了十九个重复的音,这使得这个十二音主题具有明显的调性倾向,听起来具有彷徨、忧虑的色彩。而将其中的重复音剔除并变形之后,便得到了副部主题——一个严格的十二音主题。这个主题音高张力很大,甚至包含纯十度这样夸张的音程,借此来制造歇斯底里的气氛。朱践耳利用这种方式,在主部主题和副部主题之间建立了联系,同时也制造了对立。随着音乐的进行,主副部主题之间的交替实则是对立面的转化,也就是一种音乐化的异化过程。

第二,含蓄的民族特质。在谈到《英雄的诗篇》之时,我们就已经对朱践耳作品中的民族面孔有所了解。但当时这类民族面孔还仅仅局限在五声音阶的使用中,比较直白。在后期的交响曲创作中,朱践耳的民族面孔表达得更为含蓄。受制于题材,《第一交响曲》尽量回避了具有典型民族特质的音乐元素,仅仅在第二乐章中引用了西皮过门作为远景。同样,第三类特质,非典型的复风格,在《第一交响曲》中也仅仅体现在末乐章大赋格后抒情的调性音乐段落中。为了更好地解释后两类特质,我们跳过十三年,从《第九交响曲》来理解。

朱老的《第九交响曲》是受北京人民广播电台的委约而创作的作品,一同收到委约的还有王西麟和叶小纲。虽然它的编号小于《第十交响曲“江雪”》,但是却晚于“江雪”写完,可以说是朱践耳最后一部交响曲。这部交响曲和《第一交响曲》有很多相仿的地方:两者都是史话题材的作品,也都属于朱践耳交响曲中较为“保守”的作品,使用的是传统的乐队编制,等等。所以,依我个人的拙见,这两部作品间有着些许继承的性质——不过朱老并不这么认为。endprint

《第九交响曲》由三个乐章构成。第一乐章挑战了传统曲式的限制,按朱老自己的说法,是“仿照文学界的‘意识流而写的”。第二乐章以大提琴独奏为主,具有沉思气质,曲式上采用了拱形结构。末乐章是全曲的核心部分,是一个不太典型的三部曲(这一点类似《第一交响曲》的末乐章),由大赋格、大提琴独奏段落和一首具有明显复风格特征的《摇篮曲》组成。

朱践耳为《第九交响曲》设置了三个形象化的音乐素材。第一个是“达摩克利斯(Damocles)之剑”。这是一个特色和弦。“达摩剑”和弦中包含减五度和小二度两个不协和音程,显得十分犀利。在这首以复调织体为主的交响曲中,“达摩剑”非常突兀,每次出现都会打断音乐原有的走向,所以该和弦象征着一种能够撼动历史的决定性力量,并贯穿在全部乐章之中。而在末乐章中,当大赋格第一次进入四部赋格的白热化阶段时,“达摩剑”迅速出击,用九下均匀而刺耳的重音迫使赋格重新冷却,十分震撼。

第二个形象是“历史老人”,由大提琴的独奏来呈现,同样在每个乐章中都可见。第三个形象则是号角,该形象只在第三乐章中出现。这是一个十二音序列构成的主题,演变自歌曲《团结就是力量》,这也是朱践耳“含蓄民族风格”的体现。观察这个主题,我们可以发现隐藏在十二音序列中的C宫五声音阶,再将主题中前三个音和最后两个音连接起来,又可以构成一个F宫五声音阶。这样的写法赋予了该主题很强烈的民族特点,同时又不显得过分直白,与自由十二音序列结合在一起,可以很好地融入现代交响曲中。同样的写法,在《第十交响曲“江雪”》中也有出现。

除了“民族风格”以外,《第九交响曲》末尾的《摇篮曲》还体现出朱践耳交响曲中非典型的复风格。这首《摇篮曲》是基于作曲家在1940年创作的同名作品之上进行改写的,歌词也由朱践耳创作,其中的一句“过了黑夜就天明”变化为“过了黑夜,迎来灿烂朝霞”,本来是表达孤岛时期民众对和平的向往的词,在这里则传达出了人们面对磨难所持的理想主义信念。这首《摇篮曲》同整部作品的其余段落完全不同,其声乐部分完全是调性音乐,但同时乐队的部分却以无调性的方式配合,这和施尼特凯的“复风格”概念是一致的。但另一方面,施尼特凯的复风格往往是通过音乐在进行过程中彼此转化来体现的,所以又加上“非典型”来将其区分。

这首复风格的《摇篮曲》分为引奏和两个童声合唱乐段,第二个乐段有前者的展开,颇有“小洞天”的感觉。引奏通过不稳定的、断续的演奏连接前后,制造空灵的色彩,随后童声合唱展开。在合唱的第一句中,出现了一个五度跳跃,并多落在跳跃后的高音上,这个跳跃的旋律一方面很有童趣,同时又是《梅花三弄》主题的变形。第一段童声合唱将乐曲带入空灵的境界中。根据朱老自己的解释,这一部分既可以视作“终极关怀”的象征,也可以视作人类未来将进入的光明时代。而后的第二部分则通过更富哲理的歌詞和器乐部分的不协和音,极其精炼地描绘出“乌云”“暴雨”等磨难性的意象,与《第一交响曲》末尾的主题,还有当年老工人的那句话相同,暗示斗争仍会继续。但或许是出于对新世纪的期盼吧,《第九交响曲》打破了朱践耳惯用的开放式结尾模式,用“过了黑夜,迎来灿烂朝霞”这样一句较为乐观的歌词,连同圆号吹奏出的“梅花三弄”五度音来作结尾。这在朱践耳十一部交响曲中,仅此一处。

1985年到2003年,短短十八年中,朱践耳以破天荒的创作速度和质量,写出了中国第一批现代交响曲。其中较早的四部,还是在一个搭建在家中卫生间里的小工作室内完成的!

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。

唯草木之零落兮,恐美人之迟暮。

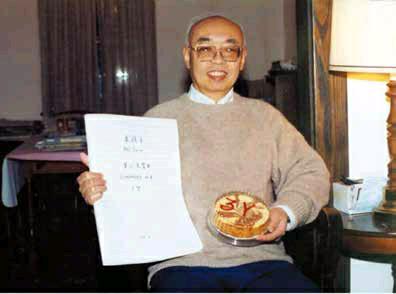

朱践耳衰年变法,面对的压力难以想象。“文革”结束那年,朱践耳已经是五十四岁的中年之末了。我们经常用“大器晚成”来形容布鲁克纳,我认为朱践耳也绝对配得上这个词。更加可贵的是,布鲁克纳的作品存在一定的同质化,有人甚至开玩笑说布鲁克纳是把一部交响曲写了九遍,但朱践耳却不同,他的十一部交响曲各具特色,其中不少作品的先锋程度之高,即便放眼国际,都再无他作。比如朱践耳创作了两部融合了采样音乐创作的交响曲《第六交响曲“3Y”》和《第十交响曲“江雪”》,前者以民间采风得来的录音为基础制作,后者则更具文人气质,录制了龚一的古琴演奏和尚长荣的吟诵作为素材。再比如《第八交响曲“求索”》,这部有些自传性质的作品从另一角度解释了“交响”的概念。作曲家仅用一把大提琴和十六件打击乐器,便写出了比肩交响曲的复杂结构。

朱践耳在音乐创作生涯中表现出的孜孜不倦的意志力和屡摧不垮的生命力,让我联想到了逐日的夸父。传说中夸父死后,身躯化作山脊,手杖化作桃林,世世代代造福后人。而今,“音乐界的夸父”也已登仙。他生前立嘱,将遗体捐献给医学研究,自己身后一切从简,不设灵堂,不开追悼会,只把音乐留人间,这种夸父精神令人折服。而我等平凡的音乐爱好者,在尽力为祖国当代音乐抱薪加柴之余,也愿朱践耳大师之精神千古!endprint