北福地遗址陶刻面具新识

□崔银芝

北福地遗址陶刻面具新识

□崔银芝

面具是人类的杰作,是造型艺术的一个特殊领域,是人们内心世界的一个象征,是一种源远流长的世界性文化现象。中国是世界上面具史最悠久,品类最丰富的国家之一,如北福地遗址发掘出土了大量完整的陶刻面具,可以推测史前人们精神世界的丰富内容,特别是北福地的精神体系在自身的发展过程中已经形成,并具有自身的特色。

一、北福地遗址与面具

北福地遗址位于河北省中西部的易县,经过两次发掘,第一次发掘在1985年,第二次发掘在2003—2005年。在2003年对北福地遗址进行了再次发掘后,出版了 《北福地——易水流域史前遗址》报告(下文简称《报告》)。此次发掘发现了大量完整的陶刻面具和其他遗物、遗迹,确定其属于北福地一期文化类型,并与太行山东麓南部地区的磁山文化存在着较大的差异。

面具作为在第二次发掘过程中出现率较高的遗物,引起了业内人士的关注。由于其部分形制大小如人面及其边缘有穿孔,故目前推测其带有原始宗教色彩。笔者也赞同上述观点,但是迄今为止似乎缺少细致深入的阐述。对于这些面具,笔者通过归类对其产生了新的认识,并对面具的内涵进行了推测。

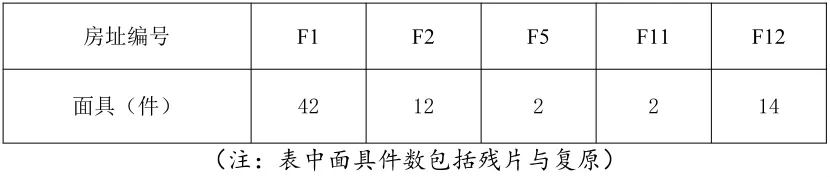

笔者所说的面具都属于北福地一期文化。北福地一期文化中发现的面具有145件[1]。现在,我们将有面具的房址及面具的数量统计出来。(表一)

在《报告》中,利用距地表深度等对房址进行分析,认为这是两组存在着时间差的房址,但是因为F9、F11存在叠压、打破关系且保存较差,故没有将其做具体区分。F11属于哪一期不确定,在这里涉及的问题可能就是F11中的面具问题。《报告》中尚未提及F9、F11所在的探方地层有倒装等特殊情况,即其为正常的地层堆积。正常情况下堆积时,后期的遗物是不会混入前期的文化层中的,而且二期中尚未见到面具,故笔者认为面具是一期的遗物,那么F11中的面具也应该是一期文化的。故笔者在后述文章中涉及的面具都为一期文化的面具。

同时,从共存的面具来看,在祭祀活动存在发展的这个过程中,这几个房址的使用时间大体上是平行的。这些房址可能承担着制造或存放面具的功能,或者在该遗址中面具是普遍存在的,相关活动需要大部分成员参与。无论如何,在这个时期内,面具为适应祭祀活动而存在,面具文化应相对较为发达。

表一 北福地一期文化中面具的房址及面具的数量统计表

二、面具的分类

在《报告》中,遗址中的面具使用的原料多为陶直腹盆残片,以腹部为主[2]。并且,很多作品的边沿有切割、修整痕迹[3],使其更加精致,这表明人们付出了很多心思在面具上,其形状可能是有一定意义的。面具用于当时的巫术活动中,其所代表的形象应该是当地群体思想的表达。笔者认为人们将面具修整为不同形状以突出其表达的内容,将面部的五官刻画为不同形状,以显示出不同的形态特征,都具有一定的意义。

孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正,则眸子瞭焉;胸中不正,则眸子眊焉。”[4]此语说明眼睛可以反映人们的心理、情绪变化,同时还能在一定程度上反映人们的性格特征。各个面具通过以眼睛为主的器官刻画来突出形象,同时辅以其他器官,用以表达其形态多样。面具眼睛形状的不同,可能就是反映了面具的角色类型。故笔者将眼睛作为主要分类标准。

通过梳理已发表的考古文章,笔者选取了《报告》中的30件面具图案(残缺过多未能判断或者资料中说明不详的未做统计,面具图案皆来自《北福地——易水流域史前遗址》),并根据面具的形态(以眼睛为主)将其分为四大组,具体情况如下:

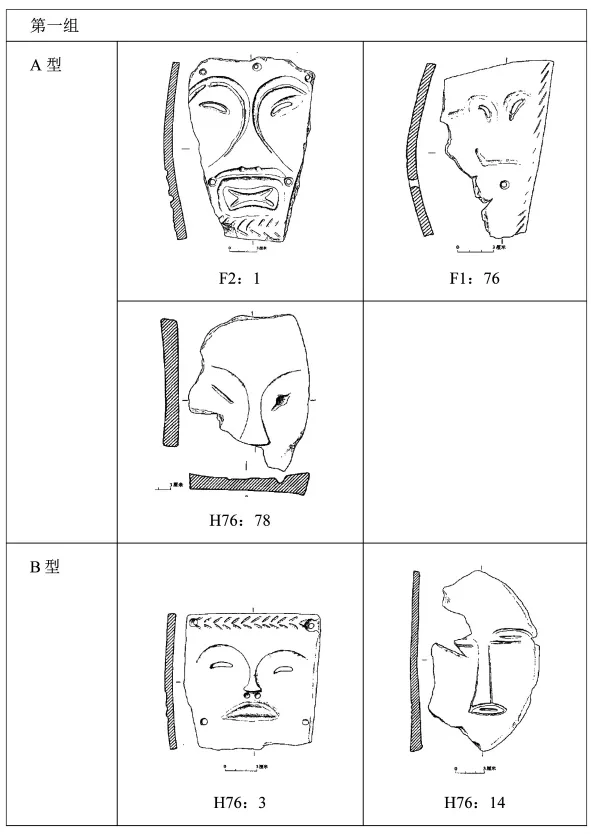

第一组

从面具的形态看,眼睛皆为细长型。此类面具在选取的30件面具中所占的数量不多,只有5件。而根据其眼睛的具体形态,可以将其分为A型、B型。(图一)

A 型 3 个 (F2:1、F1:76、H76:78)。 眼睛多是细长型,但是刻画的眼睛有一定的方向感,都呈现出一个上挑的走向,如F2:1,眼睛由眼角起呈现出一个由低到高的走向。这类眼睛使面具显得更加生动,但其表情相对严肃,嘴巴形状与眼睛形状相结合,勾勒出来一种愤怒感。F2:1、F1:76似乎皆如此,并不存在狰狞感或是沮丧感。H76:78则略有不同,其右边眼睛与我们所提出的细长型略有不同,可能是后期进行修整所致。但是考虑到其原型及左眼,我们仍将其暂归于A型,但单独点出。此面具给人以严肃、冰冷的感觉。

B 型 2 个(H76:3、H76:14)。 眼睛仍为细长型。但是眼睛的走向更倾向于接近平直的线型,即没有刻意地营造出多么生动的表情,整个面具给人一种压抑、沉闷之感,更多地表现出沉重和木讷,或者说是“面无表情”。

图一

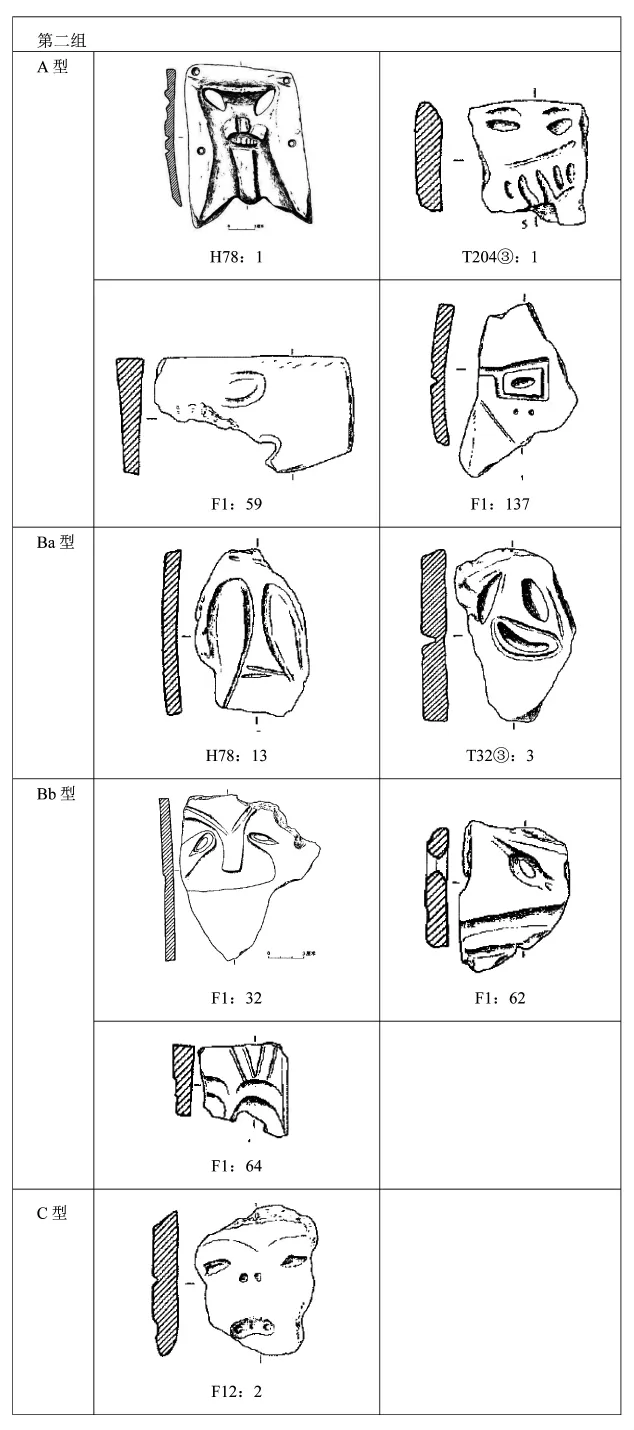

第二组

从面具的形态看,此组面具的眼睛皆为近似椭圆形,眼睛方向也因为所构造的性格不同而呈不同走向。此类面具在所选面具中共有10个,占据的比例相对较大。根据其眼睛形态,可以将其具体划分为A型、B型、C型,其中B型又分为Ba型和Bb型(图二)。

A 型 4 个 (H78:1、T204③:1、F1:59、F1:137)。眼睛为近似椭圆形,皆上挑。H78:1、T204③:1 等皆为此种形态。所举的两个面具保存较为完整。从中可以观察出面具形态显示出生动而不狰狞,略有机灵在内的喜感,夹杂着一种滑稽之感。

B 型 5 个 (H78:13、T32③:3、F1:32、F1:62、F1:64)。眼睛形状皆近似椭圆形,方向为向下趋势。但根据B型中的5个面具的眼睛形态,又将其分为Ba型和Bb型。

Ba型 2 个 (H78:13、T32③:3)。 眼睛形状近似椭圆形,方向也为下走趋势,但与Bb型的形状有差别,相比之下,幅度更大且夸张。该类面具着重突出眼睛的刻画,表情生动,表现出一种滑稽的形态。

Bb 型 3 个(F1:32、F1:62、F1:64)。眼睛形状近似椭圆形,方向皆为由中心向下走。其中 F1:32、F1:62 残破相对较少,能够从遗留下来的面具上观察到其眼睛的走向;F1:64则残缺较多,但是从其整体以及残留的眼睛分析,笔者认为其眼睛的走向应该与上述几个相同,在《报告》中,也被认为如此。虽Bb型眼睛的走向与Ba型相同,但表现出来的却并非滑稽感。F1:32表情含蓄,似一抹微笑包含于其中,带有深层次的含义;F1:62就其所保留的部分来看,更多的是一种悲伤在其中;F1:64则残缺过多,难以分析其内涵。

C型 1个(F12:2)。眼睛近似三角与椭圆的结合,较为平直。整体刻画与人面较为接近。表情相对严肃,但是整体构造上却又有进入迷幻状态的感觉,有一种迷离之感。

图二

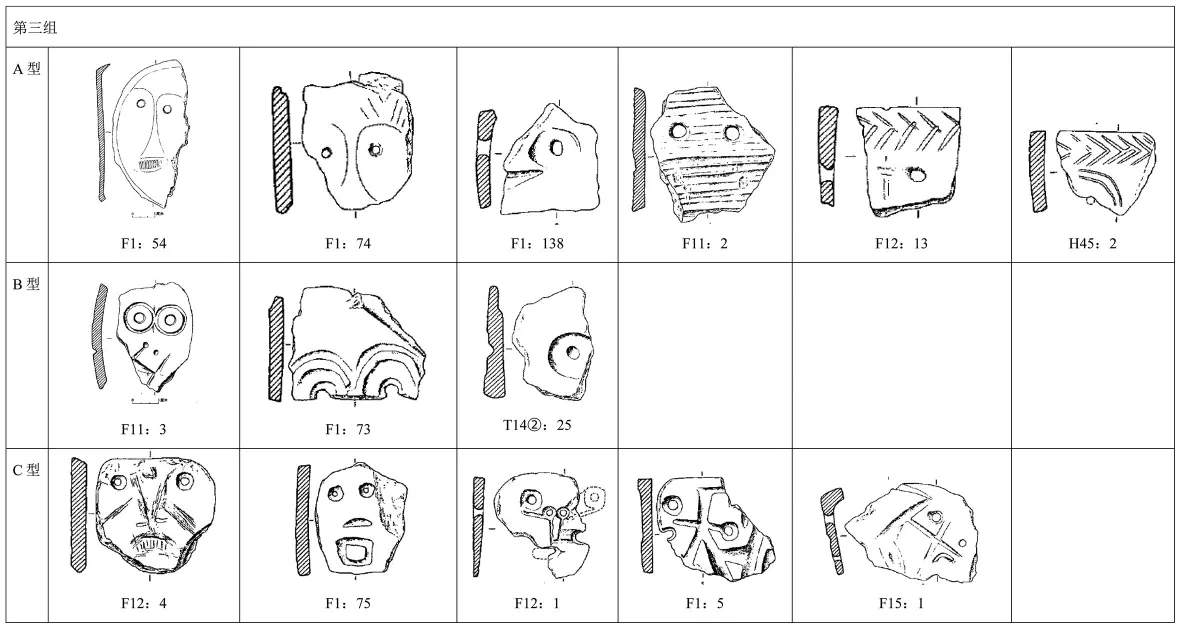

第三组

从面具的形态看,此组面具的眼睛皆为圆形。根据眼睛的刻画形式可以将其分为三类,分别为单圆眼、多圆眼与双圆眼。其中,T14②:25虽然是双圆眼,但是其整体形态与多圆眼更为接近,故笔者将其归入多圆眼类别中。根据该组面具的形态,笔者将其分为 A型、B型、C型(图三)。

图三

A 型 6 个(F1:54、F1:74、F1:138、F11:2、F12:13、H45:2)。眼睛形状基本为正圆形,且为单眼眶。由于大多数面具的残缺,我们可以从仅存的相对完整的 F1:54、F1:74、F11:2中看出,该类面具多显示出一种呆滞或者类似于惊讶的感觉,而F1:138则相对活泼。其中H45:2已残缺较多,《报告》中讲,H45:2的眼睛根据残留判断其形状为圆形,笔者也认为此是圆形。A型中存在着部分人面,而难以分辨原型,笔者推测可能为“物面”。

B 型 3 个 (F11:3、F1:73、T14②:25)。眼睛基本为正圆形。该类型的面具眼睛基本为大圆套小圆,大、小圆之间的距离较大。同时,大圆可能是两个或多个圆的连环套。F1:73眼睛下半部略微残破,但是根据其剩余部分还可推断出属于该类型。该类面具传递的是一种生动活泼感。根据相对完整的F11:3,推测其可能为某种动物形象,如猴之类。

C 型 5 个(F12:4、F1:75、F12:1、F1:5、F15:1)。眼睛基本为正圆形。该类型面具的眼睛多为双圆套,大圆套小圆,两圆之间的距离相对较小。根据保存完整的该类面具进行分析,该类面具大多表情较为呆板,但是似乎又隐匿着一种悲伤之情,无其他特别表情。笔者推测此类面具可能偏向于“物面”,难以寻找其原型。此类型代表为相对完整的 F12: 4、F1:75。

第四组

依据目前的发掘资料,第四组只归纳出1个,为 F12:7(图四)。眼睛呈菱形。该面具保存较为完整,此类目前只有1个。整体形态较为生动,五官刻画突出,口部张开,牙齿裸露,整体有狰狞之感。就其整体面貌推测其原型应为猪。

三、面具用途推测

在关于动物崇拜的过程中,模仿似乎是早期人类社会普遍的选择。在信仰婆罗门教的民族中,至今还能够找到以动物为化身或以兽形作为象征的神灵的例子,如印度人对牛的崇拜和把猴神加努曼作为化身的湿婆。与动物相关的各种物品也会被运用。例如,北美印第安人对魔法动物的崇拜,他们杀一个动物做标本,并将其皮完整地保存起来;日本北海道的土著阿依努人和北美印第安人都会保留熊的头部,并摆放起来以祈求保护;中国史前文化中存在一些对鹿、猪等的头骨的摆放情况。后来逐渐出现了形象的模仿,促进了面具的产生。

面具在早期的社会发展过程中起到了巨大的作用。特别体现在原始的巫术活动中,上述例子即可作为例证。即使到现在,面具也依然在节庆活动中有一席之地。正如文章开始部分所述,北福地遗址出现的大批的面具引起了很多人的猜测,发掘人员认为其是在巫术祭祀活动中使用,笔者也认同此观点。但大大小小的面具在祭祀过程中具体起什么作用,缺少相关分析。在此,笔者通过归类及相关材料的查看与分析,做出一些推测。

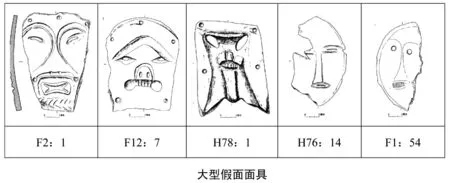

首先,笔者通过对完整的或接近完整的大小面具的分析,对其简单地做了归类,分为大、中、小型。大型面具高 18~21厘米,这类完整或接近完整的面具有5个;中型面具高10~15厘米,有4个;小型面具高约10厘米,10~11个。通过分析,笔者发现穿孔并非全部面具都有,即穿孔并非集中在同一大小型的面具中。但是,大、中、小型中都有带穿孔的面具存在 (小型面具中的眼睛可以看作是穿孔作用而存在)。

其次,在分析30个面具为四组的形态过程中,笔者发现各个类别的面具由于眼睛的不同,表现出不同的形态,而这些形态几乎表现了人类普遍存在的情感,足以表明面具制作中眼睛的突出作用。例如,第一组中皆有庄重感,第二组中大多有滑稽感,第三组中则是活泼欢快或是悲伤之感,第四组中则是狰狞之感。归纳起来,即愤怒、庄重、木讷、滑稽、欢快、悲伤等表情。这几乎涵盖了人们的所有情绪,可以构成一个相对完整的体系,或进行一场表达情感的与巫术相关的活动。

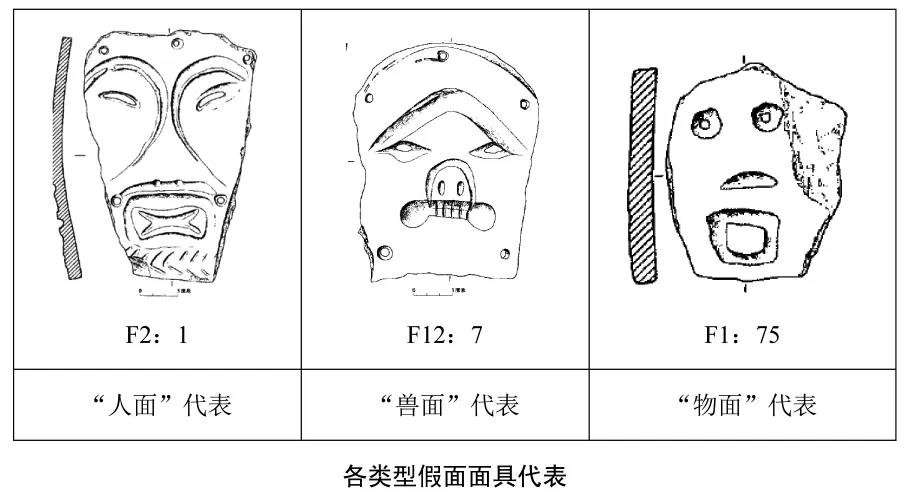

最后,笔者将面具分为三部分,即人面、兽面和物面(图五)。在《报告》中,提到将面具分为两部分,人面和兽面[5]。笔者同意人面、兽面,同时认为还存在物面。人面表情较为复杂,兽面大概有猪、猴、猫等,物面则既不是人也不是兽,却有类似眼鼻的东西的面具。在巫教的环境中似乎没有“无生命”的东西,故笔者将难以辨认原型特征的一部分面具归纳为物面。

综合上述分析,笔者对面具有以下几种推测:

第一种,面具全部在巫术活动中佩戴。根据大小不同、形状各异的面具,笔者推测该遗址可能有一个多神(物)崇拜的巫文化体系。不同的面具类型代表不同的意义、饰演不同的角色。根据面具的大小推测,佩戴者可能是不同年龄的人或不同的物,从而在体系中发挥各自的作用。在北福地遗址中,可能表现为“猪”“猫”等动物崇拜以及一些类人的“神”“物神”共存的崇拜。

图五 各类型假面面具代表

巫术活动中,每个部分都有其负责人员,可能是不同年龄段的人员。在当时北福地遗址的巫术活动中可能需要不同年龄的人群来佩戴面具,以此来装扮作用不同或者修为不同的神灵,掌管不同的事物,并且需要些许面具做万物的代表,如草、花等。又如在历史过程中所形成的 “道”“魔”等思想,代表正义的“道”,也有代表邪恶的“魔”,在各自的系统中,又分为多个不同的形象,也和人类相类似,年龄有大小之分,但是每一类代表的意义大致相同。再如我国古代道家文化中也存在着“仙童”“仙君”“玉皇大帝”等各个年龄段的、作用不同的神仙,甚至是草、木、土地等也被认为是通灵的,存在着对应的神仙,不同的角色掌管不同的事物。

一些民族学材料也可为我们提供一些参考,如傩戏分支昭通端公戏中的面具,大小如人面,且造型独特、夸张,有凶、善、丑、文、武等各种形态,该傩戏中则存在着一套完整的神祇。存在于中国北方地区的萨满教也是如此,有着一套神祇的崇拜。

据载,繁盛于公元前850—公元前200年的秘鲁中北部安第斯山巅的遗址查文德万塔尔似乎也有此现象。查文文化的艺术风格主要以动物为母题,在该遗址中,建筑遗址内的下沉露天广场中最重要的一条地下通道,通向一个狭窄的洞室,里面耸立着一块高4.5米被称为“巨像”的花岗岩石柱。该石柱上雕刻有一个带獠牙的人形动物,位于室内庙主轴并面向东方的中心位置,其规模和工艺都表明其是遗址祭拜的主神。同时,在该庙的内部和周围发现了约200个精美的石雕,图像主要是大鳄鱼、美洲豹、鹰和蛇[6]。同时,还存在着一个戴面具的萨满转变为一头美洲豹的石刻雕像。这可能构成了一个完整的主神崇拜系统。

结合查文文化分析北福地遗址,推测一,公元前5000年左右的北福地遗址中可能形成了以“猪”为主、“猫”等共存的崇拜信仰。推测二,大小不同的面具有不同的作用。大、中型面具用于佩戴,小型面具用于装饰。大、中型面具内部之间构成一个体系,用于巫术活动中的角色扮演;小型面具充当“法器”。

基于此,笔者推测该遗址曾存在相对成熟的祭祀活动。大型面具可能用于巫术活动中,而小型面具可能用于装饰(不仅装饰在人们的身上,在某些情况下可能装饰整个大空间,即活动场所)。大型面具大小如人面,推测其可能在祭祀活动中扮演不同的角色,如“猎人”“猪神”等角色。表明其可能存在一个类似于情景剧的祭祀活动(图六)。小型面具(部分“物面”)则在进行巫术活动的过程中佩戴,作为法器或者起到单纯的装饰作用,或者用于摆放;在进行活动的过程中,将小型面具赋予生命,将其摆放于活动场地内以增强“灵性”。中型面具在不同的情况下可能兼具大、小型面具的功能。

以捕鱼为主的原始民族有类似的情况,使用龟甲面具,用在以捕鱼成功为目的的舞蹈之中,这些面具呈现出鱼的形状。北美的曼丹人(印第安人的一支)在捕牛过程中也会使用面具,每个人头上戴着从野牛头上剥下来的带角的牛头皮或者戴着画成牛头的面具进行舞蹈活动,目的是使野牛出现。推测北福地遗址中,大、中型的面具可能也具有类似的作用。

在中国的西南或者青藏高原地区,自古至今仍然有傩戏和藏戏的存在,而这些活动基本上也都是以面具为重要道具,在祭祀仪式中佩戴面具以进行活动。在中国东北萨满教的祭祀活动中,参与者会穿戴小人偶或者手持各种神器,或将其摆放于场地,其活动至今仍然存在。故推测小型的面具可能是用来在仪式中佩戴使用,或者摆放等。推测三,小型面具在巫术活动中有多重性质,中、小型面具存在着以上两种情况,其作用也有可能是双重的。

笔者在前文中已将一部分无原型的小型面具归为“物面”,即其自身带有生命。这些“物面”既可用于多神的崇拜中,充当一种任意的崇拜,也可以用于巫术活动中作为法器或者装饰,即其自身带有神性。而类物的小型面具,则可能在推测一中作为多神的一种存在;在推测二中依旧作为法器或装饰,与“物面”无太大差别。当然,不同的推测中,小型面具的倾向性可能不一样,不敢冒昧说其一定是哪种作用,所以,也存在着小型面具做多种用途的可能,即两种猜测中的小型面具的作用有可能是互通的。

多数的面具存在着通性,但也由于各地各自的发展存在着差异。北福地的面具则有可能是“漫游工具”。张光直先生在论述中国古代社会的状况与伦弗鲁的最早文明社会的概念不符时,提到过中国古代社会是层级分明的,而有特权的人或动物要从一个层级中漫游到另一个(例如,天上、人间——译者注)[7],这种漫游是通过一些工具来进行的。笔者通过对前文的阅读认为,这些工具有可能就是一些在祭祀过程中所用之物。但是,在北福地遗址中,由于没有墓葬相关的资料,因而不能确定是否有巫觋之类的人物存在;由于面具是带有祭祀性质的物品,依然不能充分地说明是“漫游工具”的存在,所以,笔者在这里将不对此情况进行阐述。

图六 大型面具

张光直先生在《中国考古学论文集》中,阐述了彼得·佛斯特对“亚美巫教”[8]意识形态内容的总结,其中的一些内容为笔者的观点提供了一定程度上的支持。如下所述:

(1)“宇宙一般是分层或重叠的,各有神灵主管与超自然的居民。”[9]据此,笔者推测,北福地遗址可能有一个多神(物)崇拜的巫文化体系。不同的面具类型代表不同的意义、饰演不同的角色,从而在体系中发挥各自的作用,因此产生多神灵崇拜。

(2)“与人兽质量相等概念有密切关系的是人与动物转型的概念,即人与动物能化身为彼此的形式这种原始的能力。”[10]据此,笔者认为,若将北福地的面具功能看作是用于佩戴,这就解释了为什么需要面具这个辅助性的工具,祭祀中需要其他参与者穿戴或佩戴相关的动物皮、面具来象征动物对手的转化。

(3)“环境中的所有现象都由一种生命力或灵魂赋予生气,因此在巫师的宇宙里面没有我们所谓的‘无生物’。”[11]所以可能需要一些小的面具来代表一些形象做 “生物”。据此,笔者推测在北福地的巫教的环境中没有无生命的东西,因此将一部分无原型的小型面具归为“物面”,即其自身带有生命。这些“物面”既可用于多神的崇拜中,充当一种做任意的崇拜,也可以用于巫术活动中的法器或装饰,即其自身带有神性。

四、结语

中国《尚书·舜典》中,记载:“於!予击石拊石,百兽率舞”;《周礼·夏官·方相氏》中载“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。”可以得知,对动物崇拜以及戴面具的习俗,或是面具的使用,在中国远古时期就已存在,并得以流传于周代以后。

综上所述,笔者推测,北福地遗址的面具说明北福地遗址存在巫术活动,属于原始巫术活动的一种或者反映了该地区存在着多神系统的崇拜。但是同时,笔者推测,不管是多神还是角色扮演,用于巫术活动的面具所处的房址应该会较其他房址有特殊之处,但北福地遗址尚未经过大规模的发掘,目前所揭露的房址的聚落形态尚难以推测。

结合现有材料来看,北福地遗址没有墓葬被发掘,也没有较为突出的可以表现社会地位的房址,以及房址布局是否有规律也仍待确定,因此我们无法从这些方面阐述是否有祭司、巫觋之类的人物或体系存在。但是通过对北福地遗址中出土的大型面具的分析归纳,以及借鉴民族学、人类学的材料,我们推测北福地的精神体系在自身的发展过程中已经形成,并具有自身特色,其精神文化十分丰富。

[1][2][3][5]河北省文物研究所、段宏振主编:《北福地——易水流域史前遗址》,文物出版社,2007年。

[4]《孟子·离娄上》。

[6](英)科林·伦福儒、保罗·巴恩著:《考古学理论、方法与实践》(第六版),陈淳译,上海古籍出版社,2015年。

[7]张光直:《古代中国考古学》,生活·读书·新知三联书店,2013年。

[8][9][10][11]张光直:《中国考古学论文集》,生活·读书·新知三联书店,2013年。

(作者单位 首都师范大学历史学院)

[责任编辑 秦秀林]