从中亚“犬神”至中原“狻猊”

——古代天王造像之“兽首吞臂”溯源与东传演变考①

程雅娟(南京艺术学院 设计学博士后科研流动站,江苏 南京 210013)

从中亚“犬神”至中原“狻猊”

——古代天王造像之“兽首吞臂”溯源与东传演变考①

程雅娟(南京艺术学院 设计学博士后科研流动站,江苏 南京 210013)

唐宋时期“天王”“镇墓武士”造像中,手臂与肩部连接处常筒饰威慑恫吓的“兽首”,现代学者将其称为“兽首含臂”。“兽首吞臂”最初起源于粟特民族古老的“犬神”崇拜,并在北魏时期随着粟特商人带入中原,并影响了初唐时期以“毗沙门天王”为代表的天王造像装饰,还影响了唐宋镇墓武士造像装饰,其母题呈现多元化。而当时中原正处于唐文明最为鼎盛时期,强盛的唐文明对外域文明有着极强的文化改造力,唐代不仅吸收了中亚的“犬神吞臂”母题装饰,并且将其改造为中原天王造像的“狻猊吞臂”。这一母题演变还体现在了不断从唐文化中汲取文明的日本佛教造像演变中,其艺术特征或许受到日本本土神道信仰中的“龙蛇”信仰影响,增加了日本“龙”或“蛇”的艺术面貌特征。

天王;兽首吞臂;犬神;狻猊;龙

唐宋时期,“天王”“镇墓武士”造像中,手臂处常筒饰威慑恫吓的“兽首”,即手臂从兽口探出而显气势逼人,现代学者将其称为“兽首含臂”“兽首吞肩”或“兽首吞臂”。其实佛教天王刚传入中原时期并不见“兽首含臂”装饰,转变出现在初唐,初唐始“兽首含臂”大量出现在中原佛教天王造像中,其中以“毗沙门天王”造像最为典型。初唐以后“兽首吞臂”越加繁复,兽首多怒目圆瞪,有些头部戴冠,双角似龙,尖耳,鼻翼细长而卷曲呈漩涡状,与唐代时期其它兽首迥异。可见“兽首吞臂”并非随佛教传入中原的古印度造像装饰艺术,而是另有其他文明根源。

唐宋时期佛教天王造像中已普遍出现“兽首吞臂”装饰,其中圆目、鼻翼高卷神兽为何种动物?起源于何种文明?传入中原后经历了哪些演变?学界还未见系统论证与清晰推理。本文将在丝路文化东传的背景下对有关壁画与造像进行分析,试析“兽首吞臂”的产生与演化过程,与西域文明的关联,以及对日本佛教天王、武士造像产生的影响,以期使得这一重要命题得以清晰。

一、发源于中亚地区的“犬首吞臂”“象首吞胫”体系

1.起源于中亚文明中的犬神信仰与象神信仰

“兽首吞臂”的文明起源与西域琐罗亚斯德教(中国称为“祆教”)的“犬神”崇拜有关,自古西域地区盛行养犬,《新唐书•西域传》就曾记载:“波斯,居达遏水西,距京师万五千里而赢……多善犬、娄、大驴。”[1]据祆教经典《阿维斯陀》第一部分《维提吠达特》记载,犬“从午夜走动到凌晨,擒杀恶神创造的成百上千的恶生物”[2]可见,祆教中将犬视为弑杀恶灵的勇兽。祆教徒丧葬制度也与犬有关,据记载,中亚祆教徒死亡后,尸体大多经犬类撕噬后装入一种叫盛骨瓮的葬具进行埋葬,《通典》卷一九三引录公元7世纪韦节《西蕃记》关于康国的葬俗时说:“俗事天神,崇敬甚重。……国城外别有二百余户,专知丧事,别筑一院,其内养狗。每有人死,即往取尸;置此院内,令狗食之。肉尽收骸骨,埋殡无棺椁。”[3]Afrasiab壁画与片治肯特壁画中都绘制了中亚犬图像(图2、3),特别是距离片治肯特240公里HISORAK村庄遗址还出土过五世纪左右犬遗骨(图1)。从图像与遗骨来看:中亚犬体型纤长,头颅较尖,双眼也较细长,头长与颈长呈正比,尾似鼠尾状。

在祆教艺术中出现过大量犬神形像供教徒顶礼膜拜,根据图像资料可知:祆教“犬神”按照形态特征可分为普通犬神、带翼犬神和森穆夫或犬首鸟。如法国伯希和所获敦煌卷子P4518(24)的图像中(图4),一女手持蛇蝎,侧有一犬伸舌。另外一女神奉杯盘,盘中有犬,不少学者都认定其为达埃纳(Daean)女神,接引正信教徒进入天国的“良知”女神达埃纳,其图像特征应该是有犬跟随。俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏一柄“萨珊”银壶(图5),为6-7世纪萨珊产物,酒壶上描绘了6-7世纪的“森穆夫”,这令人惊奇的森穆夫—伊朗的狗头鸟神话,这个神的形象不仅绘制在银盘或者银壶之上,还绘制在注文、封印、织物上,还绘制在萨珊公主的头饰上。

图1 距离片治肯特240公里HISORAK遗址出土的犬遗骨

图2 Afrasiab 壁画中的犬图像

图3 片治肯特壁画中的犬

图4 法国伯希和所获敦煌卷子P4518(24),达埃纳(Daean)女神

图5 艾尔米塔什博物馆藏“萨珊”银壶(BC 6-7世纪)

图6 昆都士秘窖中的四德拉克马银币,喀布尔博物馆

图7 象首装饰凳腿,贝格拉姆城址,阿富汗大夏与贵霜时期,KABUL博物馆藏

“象”的崇拜在中亚遗存中出现,通常被认为与对古印度征战有关,西方学者大都认为:“大象头饰通常被认为是指对印度的征服”。来自昆都士的八枚古希腊银硬币(图6),其中一枚上雕刻德米特里厄斯一世的半身雕像(公元前200年-公元前182年)。国王身着大象头皮。银币背面则是赫拉克勒斯左手拿着棍棒和狮皮,用右手将花环戴在头上。这与古希腊神话中勇士赫拉克勒斯杀死狮子后将狮首制帽子戴于头上是相同意思。在贝格拉姆城址曾出土了一块象牙工艺残片(图7),贝格拉姆城址为阿富汗大夏与贵霜时期遗址。考古专家认为,该工艺残片很有可能为家具的一条腿,顶端为一只雕刻栩栩如生的象首,圆目,突出的额头,以及满是皱纹的皮肤,嘴张开吐出桌腿,露出弯曲有力的象牙,象鼻完全缠绕住桌腿。专家从其高度与直径推论其应为一张凳子的腿,下还应该套接了铁制桌腿,但是已经完全锈蚀了。无论是“犬神”还是“象神”,都是丝绸之路上中亚民族的古老信仰,这种宗教信仰被给予了“犬”和“象”两种动物形象神力,同时还反映到了中亚地区武士造像装饰系统中。

2.“犬神吞臂”与“象神吞胫”体系初现

(1)守护神装饰

在祆教“犬神”崇拜的宗教背景下,祆教神衹造像装饰中产生了大量以“犬神”为母题的“兽首含臂”,由于中亚在千年发展历史中不断经历战乱,早期的祆教神衹造像非常罕见,幸而居然在中原地区发现了最早的“犬神”母题的“兽首含臂”实例—北魏时期的龙门石窟宾阳中洞内壁的四臂护法神像,这是一尊被低估的造像,因为其雕刻于门道两侧并不易引人注意,其特殊的祆教神衹身份也符合了北魏时期大量粟特商人进入洛阳,并引入祆教的历史背景。本文将其与北周史君墓石椁门廊两侧的四臂守护神在法相、法具、塑像风格方面比对研究,发现两者有着惊人相似,基本可以断定两者为相同的祆教神祇,其主要职责为镇守墓门、寺门,以震慑闯入者,但前者早于后者百年。

图8 北魏龙门石窟140窟宾阳中洞洞口南壁下方四臂守护神浮雕

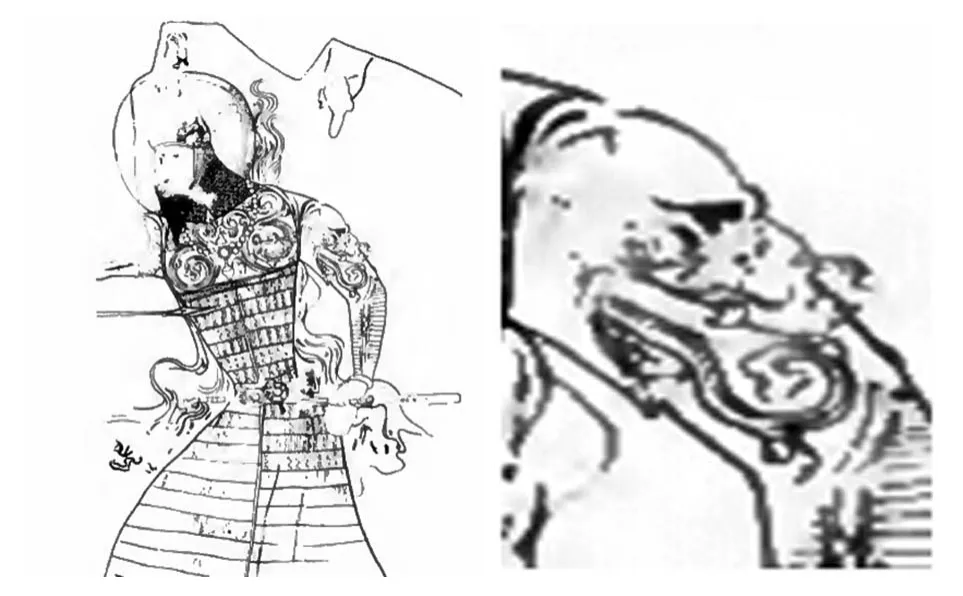

图9 北魏龙门石窟140窟宾阳中洞洞口南壁下方四臂守护神“犬神吞臂”

图10 北周史君墓石椁椁墙门两侧四臂守护神浮雕

图11 北周史君墓石椁椁墙门两侧四臂守护神浮雕

图12 天王,盛唐,莫高窟45窟,西矗内南侧

图13 安岳玄妙观第62、63龛武士像盛唐,盛唐

图14 玄妙观第12号四天尊龛左侧二护法神像,盛唐

图15 安岳玄妙观守护武士“兽首吞臂”细节图,盛唐

(2)武士装饰

北魏时期的龙门石窟宾阳中洞内壁与北周史君墓石椁门廊两侧的四臂守护神,为相同的祆教神祇,其四臂的“犬首”应为祆教艺术中的“犬神”形象。这种“犬首”作为服饰装饰在中原从未见过,为西域祆教神衹独有。另外的证据来源于在中亚的片治肯特遗址,在片治肯特的八世纪的veshparkar神身上(出土地点:片治肯特XXII:1)也出现了“犬首”母题的“兽首吞臂”装饰[4]。

图16 片治肯特壁画中的veshparkar神,出土地点:片治肯特XXII:1,8世纪出土

栗特对于外界文化具有较强的易感性,使得外来文化和社会图案得以在粟特文化中体现并保存,且总是会被重新释义。佛教传入粟特时带来了其信奉的印度神明,栗特人采纳五个神像:梵天、因陀罗、摩诃提婆(湿婆神)、那罗延天以及多闻天,并觉得前三位神明与其自身的中生有联系。片治肯特壁画中仿照三头湿婆神的形象塑造本土神明维施帕卡神,其中正面神首戴粟特民族传统的包头式高冠,冠上饰珠宝;左边为三只眼的女神头像,手持三叉戟,嘴似吐火,从造像与法器上判断应为湿婆之首;右侧为狰狞的恶魔首。维施帕卡神身着甲胄类服饰,在依壁画绘制线描稿中清楚可见肩部所戴犬首状“兽首含臂”,犬为粟特人图像中常见的犬种,此犬头颅细长,两耳较尖竖起,目圆,值得关注的是犬首上颚至鼻翼卷曲呈涡形,下颚部向下翻卷。这一特征与中原地区发现的粟特神祇如史君墓四臂守护神“兽首含臂”之犬首造型完全一致。

战斗与宴会场景是栗特史诗中重现最多的主题,片吉肯特壁画中绘制了不少构图中央密集排列、静待作战的战马对峙场面而扣人心弦的战争场景,同时也有描绘战士单打独斗场景。粟特壁画中描绘了一位身着重装而孤身奋战的战士(Panjikc-nt VI : 55),衣着装备以及个人特点的凸显塑造了英雄气概和对决节奏。战士头戴,身着盔甲,虽然存在漫漶,但战士手臂处的“犬首吞臂”装饰依旧清晰可见:尖耳,圆眼瞪目,鼻翼上卷,露出尖尖的犬齿,犬口中似吐出卷曲状藤蔓纹饰。

图17 Figure 45. 粟特壁画中描绘了一位身着重装而孤身奋战的战士,来自Panjikc-nt VI : 55,线稿来自Belcnitski,Marshak:《ArtsAsiatiqucs》,第XXIII章,1971年出版,图11

中亚粟特地区地处特殊的亚欧大陆交接处,地理位置的特殊性导致千余年来一直战争不断,期间民族、宗教不断更迭,战争的后果导致文物特别是壁画保存非常不好,因此保存下来的壁画与造像艺术大多并不完整,特别是3-5世纪壁画非常之少,使得“犬首吞臂”在在中亚出现的最早实证也缺乏,但幸而在片治肯特遗存壁画中找到了8世纪左右“犬首吞臂”的图像。而中亚粟特祆教地区“兽首吞臂”与传入中原之后的最大不同在于:中亚为“犬首吞臂”,且为曾中亚地区盛行的犬种头部,双耳尖且竖起,圆眼,上颚至鼻翼上卷曲,露出尖的犬齿。这种犬在距离片治肯特240公里HISORAK遗址出土的犬遗骨头部十分接近,与Afrasiab与片治肯特壁画中绘制的犬头部也十分相似。

图18 隋代安阳灵泉寺石窟大住圣窟二神王迦毗罗神王

(3)神王装饰

关于神王一词,最早出现在吴月支优婆塞支谦译《佛说长者音悦经》中:“是时四大天王、释梵天王、诸龙鬼王、阿须伦王、一切神王,各与眷属,侧塞虚空,看此长者,福德无量。”[5]神王造像则是从北魏晚期开始,在石窟中和单身佛造像台座上出现了成组的神王像。中原神王概念中涵盖了不少的包括道教在内的传统文化因素。针对中原神王形象的创造,学者金申在《关于神王的讨论》一文中总结:“神王是中国人依据佛经创造出来的一组形象,当时的人们继承了先秦汉魏以来庙堂、画像石、帛画上描绘的神怪图形,依据佛经并有意无意地采入了印度和键陀罗的某些神怪原型而形成了一套神王图样。”[6]本文认为,此结论大体准确,但从迦毗罗神王案例还可以加以补充和完善:印度和键陀罗艺术为代表佛教造像艺术传入中国之前,某些神怪原型吸纳并杂糅了中亚宗教艺术之后才传入中原,并影响和形成了中原神王图样。愿望的体现。将带有神话或宗教色彩的兽面或人面贴于盔甲之上,在残酷冷兵器战争中获得神助的方式早在古希腊时期就出现了,在那不勒斯国家考古博物馆珍藏一幅庞贝古城的“亚历山大”马赛克画,亚历山大铠甲胸口就绘了Gorgon头像作为护佑,可见古希腊在公元前已经开始使用兽面或神面装饰甲胄以期战争胜利。而中亚遗存中“象”图像通常被认为与“对印度的征服”有关,是一种“将猎物作为胜利品佩戴于身来鼓舞士气”的体现,这种习俗在希腊神話中已出现,赫拉克利斯在与狮子搏斗后剥下它的皮,披在自己的身上,将狮子头作为其头盔,既是炫耀也是对敌威慑,正是这种习惯逐渐使得象征对印度征服的“象神”在中亚盔甲装饰中出现。

图19 中亚民族头像

图20 象首吞胫

图21 犬首吞臂

隋代安阳灵泉寺石窟大住圣窟二神王,分别为迦毗罗神王、那罗延神王,其中迦毗罗神王体态壮硕,上身似为甲胄,下身围裳,刻画生动,迦毗罗神王头戴鸟冠,其手臂处饰“犬首含臂”以及膝部下方所饰“象首含腓”,与宾阳中洞门道两侧四臂守护神浮雕与北周史君墓石椁椁墙门两侧四臂守护神造型几乎相同。将三者身份比较,三者皆雕刻于门两侧作为守护神,可能是前者从西域传入后影响了中原守护神衹的造像装饰,“犬首含臂”逐渐成为门守护神祇的标准法相之一。值得一提的是迦毗罗神王肩臂部的“犬首吞臂”犬与中亚已有些变化,上颚至鼻翼部不再如中亚般翻起卷翘,而是颇为拙朴敦实,本文认为其是依据中原犬嘴部较短的特点而作。

“有力量的青年”论认为粉丝是文化产业中最积极的受众,他们无限的创造力甚至可以影响文化工业体制的变动、革新。

从中亚至中原,从守护神、武士至神王,盔甲上“犬神”或“象神”从其本源上来说都是战争中“庇护”

图22 山西佛光寺东大殿佛座壁画—毗沙门天王图

图23 观音曼陀罗图像须弥座下绘坐狮,中唐,榆25

图24 毗沙门天与乾闼婆(断片),8世纪唐时代

图25 群师图,中唐莫高窟231,东壁南侧

二、发展于中原地区的“狻猊吞臂”体系

1.“狻猊”信仰的起源

狻猊之称较早见于《穆天子传》:“名兽使足,走千里;狻猊、野马,走五百里。”[7]美国汉学家谢弗指出,狻猊一词源自印度,公元前传入中国。中国古代艺术中的动物形象可分为写实类以及不同类动物混合而成想象的动物。从图像上来看,以狻猊为原型而进一步夸张变形的瑞兽就有麒麟、天禄、辟邪、桃拔、符拔、扶拔等等。狻猊在印度佛教中还是护法神兽,如文殊菩萨摩诃萨座驾就是口首仙的青狮,地藏菩萨的坐骑是形似狮子的怪兽“谛听”,密教中孔雀明王的坐骑也是狻猊,无论狻猊还是以此为基础变化的神兽都是吉瑞祥兽。而“犬”在中原仅是作为家禽,地位并不高,千年来也未进入宗教崇拜体系中。因此中原天王造像在吸纳了“犬首吞臂”艺术形式之后,即摒弃了“犬”的母题,采纳了中原吉兽“狻猊”这一中原佛教的瑞兽母题,并逐渐成为中原天王造像的重要特征。

图26 伯孜克里克石窟第三十二窟主室北侧壁壁画

图27 石雕天王塑像,唐代,725年,石头雕刻。1983年陕西省西安市发掘,陕西文化与遗产保护中心

图28 毗沙门天,晚唐,莫高窟12窟,前室西壁北侧

图29 太元帅明王图,室町时代,16世纪,醍醐寺藏

2.“狻猊吞臂”的形态演变

中原天王所饰“狻猊吞臂”就有写实类与混合各种动物特征的神兽。源自中亚粟特祆教的“犬首吞臂”传入中原后,混合狻猊母题产生了两类不同类型的“兽首吞臂”。

第一类为“狻猊”形象完全替代了中亚传入的“犬首”,并逐渐成为中原天王造像为代表的“狻猊吞臂”。唐代时期狻猊造像首部圆浑,头部围绕鬃毛一圈,双耳短小,眉毛呈八字,双目圆瞪,嘴巴宽大较方,牙齿齐整。多作文殊所骑座骑,如中唐榆林窟25窟观音曼陀罗图像须弥座下所绘坐狮,造型与绘画表现手法基本相同(图23)。

“兽首吞臂”随佛教造像艺术传入中原之后,中原所奉吉兽“狻猊”替代了中亚传入的“犬首”,并逐渐成为中原天王造像为代表的“狻猊吞臂”。以毗沙门天王造像为例,毗沙门天王又名多闻天、普闻天,[8]其前身是印度神话中由邪魔转化为印度教及北方财宝守护神的古韦拉。传入佛教后成为了守护须弥山四方之北方的天王,毗沙门天王造像属于中国人调和不同宗教的造像,发展过程中逐渐容纳了中亚文化、印度文化、中原文化而逐渐形成。毗沙门信仰始于于阗,国内现存较早毗沙门天王造像见于西魏时期开凿的莫高窟285窟,该窟西壁正龛两侧各绘二天王,两天王头戴波斯式宝冠,身披金甲,下着战裙,肩披大巾,早期毗沙门天为西域民族服饰的写实造型,并无“兽首吞臂”。而变化发生在唐代以后,初唐山西五台山佛光寺东大殿明间佛座背面毗沙门天王壁画(图22),天王驾于两小鬼之上,显得孔武有力,身着明光甲胄,甲胄器宇轩昂,“兽首含臂”“兽面腰饰”兼备,其中“兽首吞臂”之兽首尖耳,圆目,浓眉,黑色鼻翼,方嘴龇牙,与中唐榆林窟25西壁门北的文殊变中文殊坐骑相比非常接近,连眉目、鼻翼的绘画技法都接近,应为文殊之坐骑狻猊。《行道天王图》中的毗沙门天王身着铠甲、腰间裹毛皮、手中持矛,跟随头戴狮子冠、手持獴和火焰宝珠的乾闼婆,立于天盖之下。通过相关的敦煌木版画,可以推测出它脚踏恶魔、左手擎象征毗沙门天王的宝塔,身旁有吉祥天、夜叉等相随。敦煌藏经洞流失海外的绘画珍品中有一幅《毗沙门天与乾闼婆》(断片),为8世纪唐代作品(图24),其中所描绘的毗沙门天肩臂部所戴“兽首”头部有双犄角,双目圆瞪,三角耳,阔嘴,露出齐整的牙齿,与中唐莫高窟231东壁南侧的《群师图》中所描绘的双犄角的狻猊无论五官、神态皆十分接近(图25)。伯孜克里克石窟第三十二窟主室北侧壁壁画,此窟北侧壁仅保存距地面一百六十厘米以下部分,画诸天王擒拿金翅鸟。画面的右端画一名天王及其侍从,其中天王着甲胄手臂处绘制的“狻猊吞臂”清晰可见,狻猊头部圆浑,双目圆瞪,鼻翼较宽,大嘴喷张作吞臂状,露出齐整的牙齿(图26)。

第二类为“犬首吞臂”与“狻猊吞臂”的混合造型。如果说佛光寺东大殿毗沙门天王壁画中狻猊吞臂为写实型动物,而更多的狻猊吞臂则为综合不同动物特征的混合兽首造型,如莫高窟12窟晚唐前室西壁北侧毗沙门天(图28),天王梳高髻,着铠甲,手臂处为清晰的“狻猊吞臂”:容纳了中亚“犬首吞臂”鼻翼上颚卷翘的特征以及狻猊的圆目、鬃毛等面部特征。1983年陕西省西安市发掘了一对石雕天王塑像(图27),两个天王像是四天王像的一部分。这对天王高度接近现实人像尺寸,他们呈对称状伫立,构图均衡,每尊雕像都遗失了一只手,另一只手叉于腰间。这两个天王着军戎服,下围有褶裥的裙子,双脚着靴。甲胄的装饰为典型唐代图案,袖口装饰兽首吞臂:兽首轮廓保持了中亚传入的犬种头部特征,特别是鼻翼部分夸张卷曲,但双眼结合了唐代狻猊的圆目,兽首土布装饰鬃毛一圈也似狻猊。

另外,“象首吞胫”的母题在16世纪流入日本的佛教造像与绘画中也能发现,醍醐寺藏室町时代(16世纪)太元帅明王图(图29),是以镇护国降服外敌为目的的“太元帅明王”本尊画像之一。据记载,平安初期,常晓以“太元帅法”及本尊画像自中国传入日本供奉于法琳寺中。本图为六面八臂极忿怒像。明王身现青色,戴宝冠,披璎珞,手持法器描金表现。其中腿部即装饰“象首”造型描绘写实:象耳似蒲扇,双目炯炯,象牙弯卷,甚至像目神韵皆入木三分。其与与宾阳中洞门道两侧四臂守护神浮雕、北周史君墓石椁椁墙门两侧四臂守护神造型中的“象牙吞胫”联系显而易见,应是对中亚传入守护神增强恫吓威慑力的腿部装饰的模仿与延续。

三、演变于唐代镇墓俑造像中的世俗化母题

图30 彩绘武服陶俑,中国国家博物馆藏,公元664年,陕西礼泉郑仁泰墓出土

图31 三彩釉陶天王俑(陕西历史博物馆藏,1959年陕西西安市西郊中堡村唐墓出土

唐代武士镇墓俑的产生,源于古人面对阴间世界鬼怪的恐惧,正如霍巍先生所言:“这一方面是害怕各种鬼魅恶邪作祟于死者或加害于死者的亲人;另一方面,也对死者的遗体和灵魂同样有着惧怕的心理,担心它们变成害人的鬼魂危及生人”[9]而墓葬俑虽然面向逝者,但营造者则是阳间的活人,因此墓葬俑艺术也可以说是“活人的艺术”。佛教中四天王通常被视为镇守天四个方向的重要守卫,加之形象威吓震慑,镇墓武士造型也自然受到以毗沙门天王造像为典型的镇守天山的守护神造像影响,并且由于不受到佛教教义思想约束,其装饰母题从牲畜、猛兽至鬼面,呈现更为广阔的想象力与创造力,以及多元化与世俗化的艺术风格。

陕西礼泉郑仁泰墓出土的彩绘武服陶俑,断代约公元664年,武士所着甲胄肩部装饰兽面吞臂为“豕首吞臂”(豕为古代对野猪的称呼)(图30),豕首刻画微妙,眼珠怒瞪,露出獠牙作嘶吼状。1959年,陕西西安市西郊中堡村唐墓出土的三彩釉陶天王俑(图31),其手臂处装饰“龙首吞臂”,在保留了原始犬首特征:如弯曲卷翘的上颚至鼻翼以及尖尖竖起的犬耳,但同时还融入了隋唐龙造型特征:强劲健壮的硕角,硕角之中还饰火焰龙珠,瞪目。1985年,西安市生态灞桥洪庆源出土的唐代三彩武士俑(图32),手臂处则装饰“蛇首吞臂”,蛇首刻画异常凶悍,瞪目,喷张大嘴露出牙齿,让人啧啧称奇。而洛阳博物馆藏的唐代彩绘武士俑(图33),手臂处则装饰“胡神面”,高鼻深目的面貌上又多了几分凶煞的神韵,不似普通胡人面,应为胡神面。

图32 三彩武士俑,唐代,1985年西安市生态灞桥洪庆源出土

图33 彩绘武士俑,唐洛阳博物馆藏

这些从豕首、龙首、神兽至神面的母题,包罗万象了唐代民间对于“神兽”的诸多联想,有些动物为真实动物的描绘,有些则是夹杂了多种兽类的特征而臆造的神兽。从毗沙门天王的“犬神吞臂”至地下墓葬系统,代表了中亚传入的宗教象征的“犬神吞臂”,其宗教教义已逐渐退化或淡出,而逐渐凸显出更为显著的装饰化与世俗化,成为民间丧葬中一种较为自由创作的震慑鬼魂的“神兽”装饰。

四、东渡至日本的演变

从唐初开始至宋,中原与日本岛之间的佛教文明交流从未停滞,中原地区天王武士造像从“犬首吞臂”至“狻猊吞臂”的演变,在一海之隔的日本岛的天王造像上得以完整保留。奈良至天平早期的日本佛教天王造像清晰保留了“犬首吞臂”,东大寺的戒坛院,二层宝塔中央东北、西南、东南、西北各安放一天王立像(图34-36)。四天王信仰是在佛教传入日本初期即一并传入的,四天王信仰的顶峰是在奈良时代,分别为多闻天、広目天、持国天与增长天,其造像范式化特征明显,除了持国天头戴兜鍪,其它皆梳高髻,身着明光甲,手臂部分为中亚“犬神吞臂”造型相同的臂饰,犬首较阔,两尖耳较小向后竖起,略贴犬首,双目细长凶煞,鼻翼上卷,口喷张露出锐牙。奈良时代奈良daianji寺收藏毗沙门天王(图37),其甲胄也装饰“犬首吞臂”,头部圆浑,双目细长,最部较尖,露出尖牙。奈良东大寺法华堂所存多闻天像(图38),为天平十四年所造,手臂处用写实手法入木三分地刻画了露出尖锐牙齿的“犬首”,双目细长且透露凶狠目光,颇为特别是其鼻刻绘的是人鼻翼而非犬,增添了类神面的宗教效果。总体说来日本奈良时期天王造像中实则延续并保留了中亚的“犬首吞臂”母题与艺术特征,其造型与北魏龙门石窟140窟宾阳中洞洞口南壁下方四臂守护神浮雕,以及北周史君墓石椁椁墙门两侧四臂守护神浮雕的“犬首吞臂”造型相比非常接近,可见发源自丝绸之路艺术发源的东传并未终结于长安,而是进一步东渡至日本,对日本佛教造像艺术产生较为深刻的影响。

图34 多闻天塑像,东大寺的戒坛院,奈良至天平时代,8世纪

图35 広目天塑像,东大寺的戒坛院,奈良至天平时代,8世纪

图36 東大寺的增长天像,奈良至天平时代,8世纪

图37 毗沙门天王,奈良时代(710-794)奈良daianji寺收藏

图38 多闻天像,奈良东大寺法华堂,天平十四年(七四二)

图39 日本京都东寺藏兜跋毗沙门天像,中国唐代时期制作

图40 毗沙门天三尊像,福井清云寺

图41 多闻天像,上堂,奈良法隆寺

继承的同时,日本天王造像的“犬首吞臂”还具备其独特性:犬耳较小到后期逐渐隐匿不见,头部越发圆浑,嘴部逐渐变尖,牙齿也呈尖状,其艺术特征或许受到日本本土神道信仰中的“龙蛇”信仰影响,弥生时代“龙”信仰已经从中国传到了日本,但此时期“龙”形象含混不清晰。而且自中国龙文化传入日本后,龙与日本传统的蛇信仰嫁接,龙与蛇的界限划分变得很模糊。进入平安时代后,随着《法华经》、密教等的渐渐传入,日本的龙开始带有明显的独特性。9世纪时,室生寺中出现了“龙穴”的记录,龙在日本开始衍生出了祈雨信仰。后来,日本各地的寺庙、神社都有了龙穴。到了中世纪,这些龙穴在地下连成一串,产生了龙或蛇龙来来往往的观念。这种龙与蛇相互混淆的形象极有可能也影响了日本天王造像中“犬首吞臂”,使得其“犬首”增加了日本“龙”或“蛇”的面貌特征。

唐代以来,日本赴唐代的大量遣唐使、学问僧将大量佛经、佛具、佛画带入日本,如日本京都东寺藏一座从中国唐代引入的兜跋毗沙门天像(图39),其手臂处为中国唐代典型的“狻猊吞臂”,与1983年陕西省西安市发掘的石雕天王塑像,以及莫高窟12窟前室西壁北侧的毗沙门天,无论造型还是细节都非常接近。正是在这种受到中原佛教造像艺术的影响,日本唐代之后的天王造像装饰中也出现了“狻猊吞臂”,如福井清云寺所藏毗沙门天三尊像为镰仓时代作品,其手臂处的“兽首吞臂”居然重叠了两张面,底为细目露尖牙的“犬首”,而上中间部分又叠塑了一个圆目、阔嘴的“狻猊”首,因此从侧面看具有两张嘴与双目。无独有偶,奈良法隆寺上堂所藏的“多闻天像”,手臂处“兽首吞臂”亦为双面,从侧面看为中亚传入的尖耳、卷鼻翼的犬首模样,而其上则叠加了阔嘴、圆目的狻猊面。这两个非常值得关注的案例,也侧面体现了唐代时期“狻猊吞臂”取代“犬首吞臂”的过渡阶段,以及对日本佛教造像“兽首吞臂”母题的影响。

五、小结

图42 “日光山轮王寺”所藏“太平乐”服饰之一﨟“肩喰”

图43 “日光山轮王寺”所藏“太平乐”服饰之二﨟“肩喰”

图44 “日光山轮王寺”所藏“太平乐”服饰之三﨟“肩喰”

图45 “日光山轮王寺”所藏“太平乐”服饰之四﨟“肩喰”

一般认为印度佛教传入中国的路线分为西域和南方海路的两条传入路线。西域一线所经正是古丝绸之路的路线。这条路线传入的佛教艺术形式,虽发源于古印度,但在传播过程中融入了多种中亚民族艺术与宗教文明形式,且已于发源地印度之间艺术形式形成了差异,而“兽首吞臂”即属于这类混合佛教艺术与中亚祆教艺术之典型案例。“兽首吞臂”最初起源于粟特民族古老的“犬神”与“象神”崇拜,中亚地区将带有神话色彩的“犬神”以及象征对印度征服的“象神”贴于盔甲之上,在炫耀战功同时也求获得神助。“犬神”与“象神”在北魏时期随着粟特商人带入中原,并影响了初唐时期以“毗沙门天王”为代表的天王造像装饰。而当时中原正处于唐文明最为鼎盛时期,强盛的唐文明对外域文明有着极强的文化改造力,唐代不仅吸收了中亚的“犬神吞臂”母题装饰,并且将中原“狻猊”母题完全取而代之。这一母题演变还体现在了不断从唐文化中汲取文明的日本佛教造像演变中。同时,中原佛教天王造像艺术之“兽首吞臂”的母题演变,还影响了唐宋镇墓武士造像装饰,母题呈现多元化与生活化趋势。

“兽首吞臂”并不仅是普通的兽首装饰,所蕴藏的是从粟特祆教、中原佛教、日本佛教等丝路上各民族的宗教信仰,从功能上甚至是一种小型的祭坛或祭具。这里要提出的另一证据为日本“日光山轮王寺”所藏“太平乐”服饰,为江户前期的舞乐装束。其甲胄手臂处赫然保存了官阶分明的“兽首吞臂”,即“肩喰”。一“﨟”与二“﨟”皆为典型中亚犬首造型:细目,卷曲的鼻翼、尖锐的犬齿,都与中亚壁画中武士手臂“犬首吞臂”非常相似(图42、43)。而三、四“﨟”则为中原狻猊造型,圆目、阔鼻、方齿齐整(图44、45)。日本“左方”乐服饰几乎完整保存了唐代传入的诸多特征,或许在唐代时期天王或武士所戴“兽首吞臂”母题设置也有考虑到武士级别或官衔高低之分,此问题还需要更多史料进行佐证,值得更深入探究。

[1]新唐书.列传:第一百四十六下[M].

[2]J Darmesteter&L.H.Mills,“The ZendAvesta”,Sacred Books of The East,Part I,India,1988,P152。

[3]滕磊.中国祆教艺术中的犬神形象[J].故宫博物院院刊,2007,(1):97.

[4]Guitty Azarpay(Author).Sogdian Painting[M].Publisher:Univ of California Pr October 1981:51.

[5]吴月支优婆塞支谦,译.佛说长者音悦经[G]//大藏经:1.

[6]金申.关于神王的讨论[J].敦煌学辑刊.1995,(1):57.

[7][战国]郭璞.穆天子传:卷一:9.

[8]张永安.敦煌毗沙门天王图像及其信仰概述[J].兰州大学学报(社会科学版),2007,(6):583.

[9]霍巍.大礼安魂—中国古代墓葬制度[M].成都:四川教育出版社,1998:78.

(责任编辑:梁 田)

J309

A

1008-9675(2017)05-0006-09

2017-06-20

程雅娟(1981-),女,湖南株洲人,南京艺术学院博士后科研流动站在站博士后,南京艺术学院研究所副教授,研究方向:丝绸之路艺术入日史研究。

①国家社科基金艺术学一般项目《隋唐丝绸之路艺术东渡入日史探论》(15BG090);2015江苏省哲学社会科学基金青年项目(15YSC014);2015“江苏省博士后科研资助项目”(1501054A);江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师(苏教师﹝2016﹞15号文);第59批次中国博士后科学基金面上资助二等资助。