教师应对幼儿告状行为的策略研究

王晨 李旭杰 郭炀炀 王聪 张聪

摘要:幼儿告状行为是幼儿园中发生的一种典型的行为,解决好幼儿的“状子”,不仅有利于培养幼儿独立解决问题的能力,而且有利于幼儿形成良好的社会关系。本研究选取了某两所幼儿园的三个年龄组,一共有82位幼儿和9名教师,共记录告状行为180件。在研究中,运用了观察记录法和访谈法。得出要不断提升教师关于幼儿社会性方面的专业知识。要有积极的心态应对幼儿告状及要灵活巧妙地运用各种策略应对幼儿在活动中的告状问题的结论,

关键词:幼儿 告状行为 策略

中图分类号:G612 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2016)21-0172-03

幼儿告状行为在幼儿园是一种常见的现象。幼儿告状行为是指幼儿在他们自己认为受到同伴的侵犯或者发现同伴的某种行为与幼儿园的集体规则、教师的某项要求不相符,向教师发起的一种互动行为,他们的突出目的是要借助教师权威力量的影响,约束、改变、阻止同伴的行为。幼儿向教师告状,是希望能借助教师的力量解决纠纷,这时如果教师处理不当则会影响幼儿心理健康和社会性的发展。近年来对于幼儿告状行为,许多研究者都进行了深入的研究,就教师处理方式方面来说,总体来说有以下两个方面:一是从幼儿的日常生活出发。在日常活动中抓住教育的契机,发生告状行为就及时进行解决。从而减少幼儿的告状行为:二是依据幼儿告状动机出发。将幼儿告状依据动机的不同分为:求助型、求赏型、求罚型、陈述型和表现型五种。针对不同的告状类型给教师提出不同的解决策略。从上述研究来看,教师的处理方式研究已经比较全面,和幼儿的身心联系都十分密切。但是教师对于幼儿心理方面知识的了解程度。教师应有怎样的心态及如何解决教学活动中突发的告状行为尚缺乏研究。因此,本文将从以上角度来进行相关的策略提出。

一、研究对象和方法

(一)研究对象

本研究在山西省某两所幼儿园内进行,两所幼儿园均为民办幼儿园。研究者在这两所幼儿园中分别选取了大班、中班、小班各1个年龄班,共有82位幼儿及9位带班老师。

(二)研究方法

1.观察法

本研究采用事件取样观察法。观察时间为周一到周五早八点入园到下午六半离园,为期两周。研究者对幼儿一日生活进行观察,幼儿的告状行为及产生情境、教师的处理方式及次数进行记录。旨在了解幼儿教师应对幼儿告状行为的处理方式。

2.访谈法

本研究采用的访谈方式为个别访谈法,对9位幼儿教师进行访谈。本次访谈设有访谈提纲,访谈内容主要为了解教师的基本情况及教师如何应对幼儿的不同种类的告状行为。

二、结果与分析

根据已有研究和参考相关文献。我们编制了“观察记录表”和“访谈提纲”,得到了如下数据,并根据得到的数据进行以下分析。

(一)带班幼儿教师及幼儿的基本状况

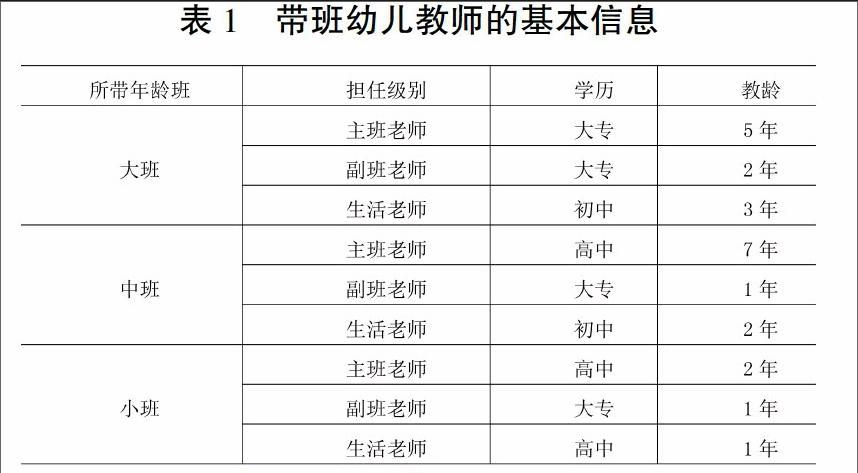

由表1可得带班教师的基本信息。通过上表,发现幼儿教师的学历大多较低,教师的专业性知识非常欠缺,会影响她们处理幼儿告状行为的方式。

(二)幼儿告状的频数及分析

1.不同年龄班告状情况分析

通过查阅大量相关文献资料,最终采用刘晶波、郭云等学者对幼儿告状行为的分類方式。将告状行为分为五种类型:求助型、求罚型、求赏型、陈述型和试探型。通过观察记录,将幼儿不同类型告状行为进行如下表(表2)统计。

由表2可以看出:在小班内,求助型告状行为最多,求罚型和求赏型其次。这说明,小班幼儿刚刚开始在集体生活内与他人交往,不善于根据具体的情景运用恰当的词、句与他人沟通或解决矛盾,只好求助于教师。在中班,五种告状类型均较多。每个类型的告状频数在15件左右。且中班幼儿的告状总频次大于小班幼儿。这说明,中班幼儿的是非观念随着年龄的增长而增强。但在对同伴交往的冲突的解决能力和水平上仍需要老师的帮助。所以中班幼儿的告状总频数较小班而言有一定程度的增加。在大班,总体来看,幼儿的告状行为明显增多,只有求助型告状行为少于中班,发生12件。这说明,大班幼儿在教师的长时间的引导和帮助下,已经具备一定的独立解决问题的能力,所以寻求老师帮助为主的告状不断减少。但是随着大班幼儿的道德感的发展与复杂化。他们对行为的对与错有了较为稳定的认识,所以其余的告状类型的频数均大于中班与小班。

2.一日活动中幼儿告状情况分析

从上表3可以看出:在一日生活活动中,游戏活动的告状总频数最多,共88件;教学活动中告状总频数其次,共54件;生活活动的告状总频数最少,共38件。这就意味着。在游戏活动中。随着幼儿活动的自由性和自主性程度的增强。且活动范围增大。幼儿之间的冲突和矛盾也越容易发生,导致在游戏活动中幼儿的告状频数最多。在教学活动中,为了使幼儿掌握一定的知识经验,教师会采用讨论交流等活动组织方法。幼儿与幼儿之间的沟通和讨论仍在进行。且如果幼儿的注意力没有完全集中在教学活动中,也易产生告状行为。但在教学活动和生活活动中,幼儿的活动范围得到了一定程度的限制。相比较游戏活动的告状频数较少。

(三)教师应对幼儿告状的方式

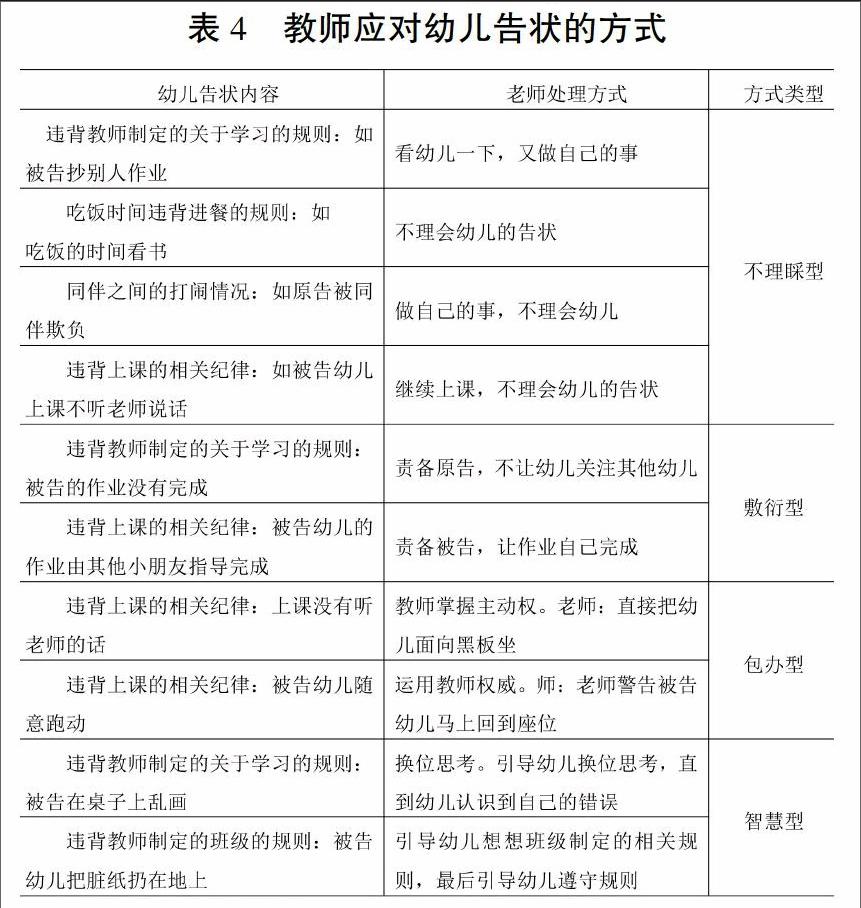

按照已有研究学者的分类情况将教师的处理方式分为以下几类,研究者对幼儿告状的内容进行记录。(见表4)

1.教师应对幼儿告状的处理方式情况分析

通过观察法和访谈法得出,在实际状况下教师采用的处理方式多为不理睬型和包办型,智慧型较少。第一,在观察中,发现幼儿多为习惯性告状。这种告状并不是发生严重受到同伴的侵犯或者违反规则等行为,而是幼儿的无意表达,此时教师则以不理睬型处理方式应对幼儿告状。第二,在对教师的访谈中了解到,幼儿教师的工作具有艰巨性与细致性,教师会产生工作压力,职业倦怠明显。教师多以消极的态度(不理睬型、敷衍型)对待幼儿告状。第三,幼儿多在游戏和集体教学活动中告状。教师为了保证集体教学进度,想尽快处理幼儿告状,则采用包办型处理幼儿告状。第四,记录整理幼儿教师的学历和教龄后,研究者发现智慧型处理方式多为学历较高、教龄较长的教师所运用。endprint

2.幼儿对教师处理方式反应情况分析

通过观察中所得,当教师运用不理睬和敷衍的处理方式时,原告和被告幼儿的一种反应为沉默。体现了教师“漠然处之”的态度并没有让原告幼儿获得自己维护集体规则等积极情绪体验,也没有使被告意识到自身行为的不当。这就说明教师运用不理睬型和敷衍型处理方式并没有合理解决幼儿的告状问题。当教师运用包办型处理方式时,原、被告幼儿会将注意转移到集体教学活动或游戏中。这表明包办型处理方式雖然会使集体教学或游戏活动继续。但幼儿的告状并没有得到合理分析与解决。当教师运用智慧型处理方式时。原告幼儿会因为自己维护集体秩序或帮助他人而获得老师的鼓励与支持,被告幼儿也会自觉改正不当行为。这说明智慧型处理方式巧妙地处理了幼儿间的矛盾且维护了班级的秩序。

三、策略

根据以上对幼儿告状和教师处理方式的分析,为帮助幼儿教师可以合理应对幼儿告状行为。本研究为幼儿教师提出以下策略:

(一)教师应丰富关于幼儿社会性发展的专业知识

在本研究中。多数幼儿教师学历较低。专业化程度不够。面对大量的幼儿告状行为时,会因为产生职业倦怠或不了解引发幼儿告状行为的心理因素。常常会缺乏耐心和方法,对幼儿告状表示厌烦,甚至在处理时会用教师权威——禁止幼儿告状的方式而告终。这种解决方式不仅不利于幼儿语言能力的发展,也不利于幼儿社会性的发展,阻碍幼儿身心全面发展。所以,教师应不断提升和丰富自身专业知识,尤其是对于幼儿心理发展阶段的学习,并将知识运用到实际的幼儿园教学中,提升幼儿社会交往技能等方面的能力。

(二)教师应用积极的心态来应对幼儿的告状

在访谈中许多教师在谈到“是否会厌烦幼儿告状”时,大部分教师的回答是“不会”,也有少部分教师回答“会的”。因为每天幼儿的告状大概都有20件左右。但是教师仍应该采用积极的态度来应对幼儿的告状行为。因为不论是哪一种告状行为都是幼儿认知状况、活动情况的动态表现。处理幼儿告状行为是幼儿和教师的一种特殊的互动行为,教师不好的态度也许会减少幼儿的热情,这实际上不利于幼儿今后的发展。教师应该借助幼儿告状这个特殊的机会引导锻炼幼儿独立解决问题的能力。

(三)教师应学会灵活、巧妙地处理教学活动中的及时告状

接受访谈的有些教师表示,幼儿的告状行为会影响到自己的教学活动和效果,此时为了保证集体教学活动的正常进行,需要教师需要掌握灵活、巧妙的应对策略。教师首先要做到保证集体教学活动的趣味性。保证幼儿的注意力集中在教师组织的活动中。如果发生幼儿告状问题,教师可以视情节的严重性进行处理。处理时要结合自己的教学内容和幼儿的个性特点进行,不能一味敷衍幼儿不处理。

责任编辑:杨国栋endprint