自贸区建设对中国国际贸易的影响分析

李浩丹 陈永燊

摘要:在经济全球化的背景下,我国处于一个封闭的外贸包围圈中,自贸区成为我国经济合作的新型重要手段,在国际贸易中发挥着重要的作用。本文以上海自贸区为例,通过分析中国国际贸易现状及其建立背景,得出上海自贸区的建设对促进我国经济发展以及深化改革的有利影响。

关键词:自贸区 国际贸易 上海自贸区 影响

中图分类号:F752.8 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2016)21-0080-02

改革开放以来,我国对外贸易快速发展,特别是加入WTO使得我国对外贸易有了质的飞跃,国内许多学者对国际贸易的政策、发展前景以及自贸区的概念、功能、机遇挑战等进行了理论和实证分析。本文试图通过一个较为系统的视角,从我国国际贸易现状人手,以上海自贸区为重点,分析自贸区建设对中国国际贸易的影响。

一、中国国际贸易现状

(一)中国国际贸易总体概况

21世纪以来我国国际贸易总量不断增加,作为WTO成员国,通过优惠政策带来贸易成本下降使得贸易额增势明显。2008年全球金融危机导致进出口增长速度明显降低,但中国很快摆脱影响,到2009年下半年贸易额恢复正增长。2010年进出口增长率迅速反弹,但紧接着连续两年大幅下跌,随后缓慢增长。据商务部消息,2015年我国的货物贸易进出口额为3.95万亿美元。居于世界第一位,且自2013年以来连续三年保持这一位置。在全球贸易持续低迷的背景下,我国的外贸进出口仍显著好于世界其他主要经济体。但对比金融危机爆发前可以发现,我国国际贸易呈现慢速平稳增长态势。可见我国国际贸易亟待扩大开放。进行结构调整及转型。

(二)中国国际贸易商品结构

1.出口商品结构

2000年以来中国工业制成品出口占比保持在90%以上,初级产品出口占比保持在10%左右,二者两极分化明显,我国出口商品结构明显侧重于工业制成品,且大多是技术含量较低的低附加值的来料加工制品。这反映了我国缺乏先进技术以及高素质劳动力的现实。中国工业制成品出口中。机械及运输设备出口额占比由2000年的33%增至2014年的46%,上升趋势明显。机械及运输设备属于资本密集型产业,技术含量高、附加值高,出口该类产品能够带动技术升级和创新,优化商品结构。杂项制品出口额占比由2000年的35%下降至2014年的27%,杂项制品其本质属于劳动密集型产品,由于中国拥有丰富且廉价的劳动力,因此带来较大的比较优势,杂项制品的出口也拉动了出口贸易的发展。

综上,目前中国出口商品结构中。机械及运输设备居第一,其次是杂项制成品,其中机械及运输设备占比增长明显。这表明中国的出口由以资源、劳动密集型产品为主转向了以资本、技术密集型产品为主,出口商品结构在不断优化。

2.进口商品结构

中国统计年鉴数据显示。2000年到2014年我国的进出口总额翻了近12倍,其中进口额翻了8倍。然而进口中的初级产品和工业制成品占比并没有发生实质性的变化。初级产品进口额占比由2000年的21%增至2014年的33%。工业制成品进口额占比由2000年的79%降为2014年的67%。这主要是因为中国作为发展中经济体,与发达经济体相比劳动力素质不高。经验技术缺乏。只能出口初级产品和劳动密集型的工业制成品。以进口高技术含量的工业制成品。随着生产发展,劳动生产率的提高,中国进口的初级产品比重上升,工业制成品比重下降,但仍以进口高技术、高附加值的工业制成品为主。中国初级产品进口中,非食用原料进口与矿物燃料、润滑油及有关原料进口占据主要份额,其中非食用原料进口变动幅度较小,近年来保持在15%上下。矿物燃料、润滑油及有关原料进口呈上升趋势,从2000年的9%增长至2014年的16%。中国的工业制成品进口中。机械及运输设备进口占比比重较大。占据了工业制成品的1/3以上。化学品及有关产品进口占比变动幅度较小,保持在10%左右。轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其制品进口占比小幅缓慢下降。由2000年的19%降至2014年的9%。杂项制品进口占比总体变化幅度不大,保持在8%左右。

綜上,随着中国国际贸易的发展,出口加工生产对矿物燃料的需求不断增多,初级产品进口从初期的进口食物较多,转变为后期更多进口矿物燃料等。中国工业制成品进口以资本、技术密集为特点的机械及运输设备进口为主。

二、上海自贸区的建设对我国国际贸易的影响

(一)上海自贸区建设的背景

上海自贸区的设立是为了打破美国主导下的全球贸易、投资规则的需要。美国宣布重返亚太以来,通过多项协议,企图建立以美国为主导的国际贸易秩序,并将中国排除在外。可以预见,中国不加入其中,就会被边缘化,加入则处处掣肘。上海自贸区的建立无疑将使中国走出被“孤立”的局面,使中国在参与全球新一轮贸易规则制定中获取更多主动权;上海自贸区的设立也是中国深化改革、经济结构转型的需要。近年国际需求疲软,劳动力成本提高,2010年以来,中国进出口总额连续两年大幅下跌。外贸出口增速放缓,国内部分产能过剩,亟待通过自贸区建设扩大开放,带动经济结构调整与转型;上海自贸区的设立还是上海成为亚洲经济中心的必然选择。优越的地理位置和改革开放的优惠政策。使上海成为我国最大的经济中心和全球最大的贸易港口之一。相比其他地区,中国首个自由贸易实验区落户上海是必然也是唯一选择。

(二)上海自贸区建设对中国国际贸易的影响

1.以点带面。扩大国际贸易规模

根据上海统计年鉴数据。2014年自贸区进出口总额达到1241亿美元,同比增长9%,其中进口额为909亿美元,同比增长8%,出口额达331亿美元,同比增长12%。可见,自贸区建设将以点带面,扩大我国国际贸易规模。在此基础上建立各类大宗商品交易市场。打造上海成为国际金融中心和国际贸易中心,对于中国资本国际化。争取全球资源配置与大宗商品定价的话语权起着重要的作用。

2.提高贸易质量,转变贸易发展方式

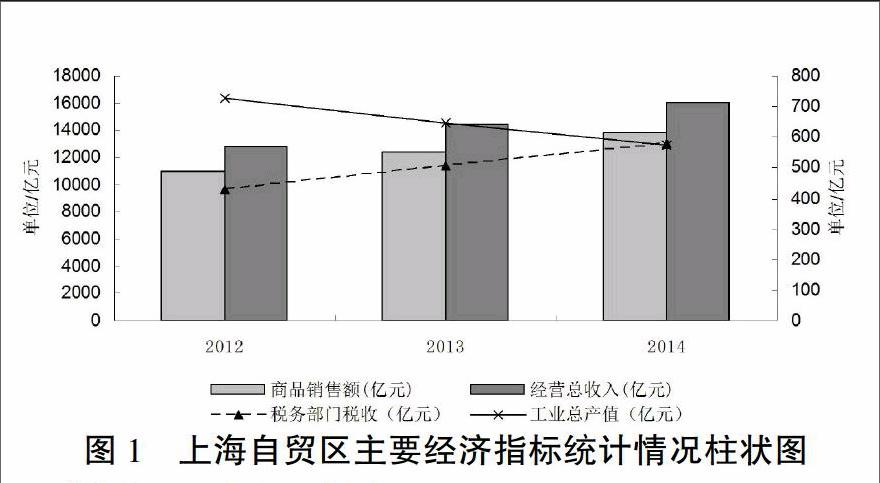

根据上海市2015年统计年鉴。在上海自由贸易试验区范围内,2014年經营总收入同比增长11.6%,商品销售额同比增长12%,税务部门税收同比增长13.4%。需要注意的是。以上几项指标的增长是在工业总产值比上年降低的情况下完成的,说明自贸区的经济结构在发生变化。第二产业增速放缓,第三产业尤其是服务业领域投资增长迅速。这是全球贸易发展新形势的内在要求。也是我国贸易结构升级的体现。上海自贸区的建设对于推进我国贸易发展方式转变。提升我国在全球贸易价值链中的地位的作用不言而喻。

3.加强国际贸易合作,促进贸易转型升级

2013年上海自贸区成立以来,自贸区外商直接投资合同项目总体呈现出增长的趋势,从外商直接投资实际到位金额来看,2012年第一季度,上海自贸区外商直接投资到位金额为33.26亿美元。2016第一季度上海自贸区外商直接投资到位金额增长为40亿美元。最新数据显示,2016年第三季度这一金额达到51.81亿美元。外商直接自贸区投资,不仅扩大了我国国际贸易的领域。更带来了先进的技术和人才,加强了我国国际贸易的合作与人才交流,提高了我国国际贸易质量。

4.优化中国在亚太地区的贸易环境

通过在上海自贸区小范围的试点,带动贸易、金融改革及政府管理等一系列的创新与政策变革,建立和完善与国际投资和贸易规则体系相适应的行政管理体系,不断积累经验,使中国在参与全球新一轮贸易规则的制定中掌握主动权。

三、结论

在经济全球化的大背景下,上海自由贸易区的建立及发展对我国国际贸易有着深远的影响。它直接促进了我国国际贸易规模的扩大,有利于我国国际贸易的结构调整和贸易方式的转变,构建国际竞争新优势。外商对上海自由贸易区的投资,扩大了我国国际贸易的开发领域,加强了国际贸易的合作与人才交流,提高了我国国际贸易质量。上海自贸区的建立打破了美国对我国贸易的包围圈,开创了我国国际贸易的新局面,同时也为稳定我国国际贸易环境奠定了基础。同时,自贸区建设是一把双刃剑,上海成立自由贸易区的时间只有三年。因其不成熟而存在了许多问题,如监管模式滞后和管理协调能力下降等,这些问题不仅是自贸区的桎梏,也间接影响了国际贸易的发展。因而,我们在着眼于经济贸易发展的同时,也要关注自贸区内部升级,完善和加强金融等产业的监管模式,给负面清单“减负”,形成一套适合本区发展的自贸区体系,从而推动国际贸易的升级,促进经济深化改革。

责任编辑:杨国栋