辽朝“里”“村”问题再探讨

——以石刻文字为中心

张国庆

(辽宁大学历史学院,辽宁沈阳110136)

辽朝“里”“村”问题再探讨

——以石刻文字为中心

张国庆

(辽宁大学历史学院,辽宁沈阳110136)

辽朝制度承唐仿宋,也包括乡下基层组织“村”“里”的设置。辽朝“村”“里”设置状况在《辽史》等文献中鲜见,多见诸辽代石刻文字。石刻文字资料显示,辽朝京城近郊与偏远州县“里”“村”设置杂乱无序,并无规律可循。辽朝的“村”除了作为乡下基层组织之一种,有不少同于“庄”“寨”,具有自然聚落之性质。辽朝“村”“里”地名类型多种多样,一些名称还沿用到了近代乃至当下。

辽朝基层组织;“里”“村”;自然聚落;石刻文字

辽朝诸制,既有草创自立者,也有承仿于唐宋者。其承仿者中即有州县乡下地方基层组织“里”与“村”的置设,尤其是在汉人比较集中的、靠近中原的长城以南燕云地区,“里”与“村”的设置更为普遍。所谓基层组织,应有两层含义:一是行使基层行政职能的组织单位(设职役者),二是单纯的民居聚落地缘单位(不设职役者)。关于辽朝的“里”与“村”,笔者曾在拙文《辽代社会基层聚落组织及其功能考探——辽代乡村社会史研究之一》〔1〕中有所论及。后来,王欣欣博士发表《辽朝燕云地区的乡村组织及其性质探析》〔2〕,对拙文的一些观点提出质疑。辽朝地方基层组织“里”“村”于《辽史》等传世文献中鲜见记载。缘此,笔者钩沉、整理出土辽代石刻文字资料,拟对质疑及其与辽朝“里”“村”相关的一些问题再作探讨,不当之处,有望方家不吝赐教。

一、石刻文字所见“里”与“村”

历史文献记载,唐朝乡下基层行政组织“里”和“村”的设置比较规范,尽管前后期有些变化〔3〕。《旧唐书》卷43《职官二》所记“百户为里,五里为乡,两京及州县之郭内,分为坊,郊外为村。里及坊、村皆有正,以司督察。四家为邻,五邻为保。保有长,以相禁约”,等等,应是唐前期的状况。钩沉出土石刻文字资料,辽朝五京各州县,特别是长城以南的燕云地区,“里”和“村”的设置也比较普遍,石刻文字中多见其名称。但遗憾的是,辽朝的“里”和“村”是如何设置的,石刻文字并没有记载。

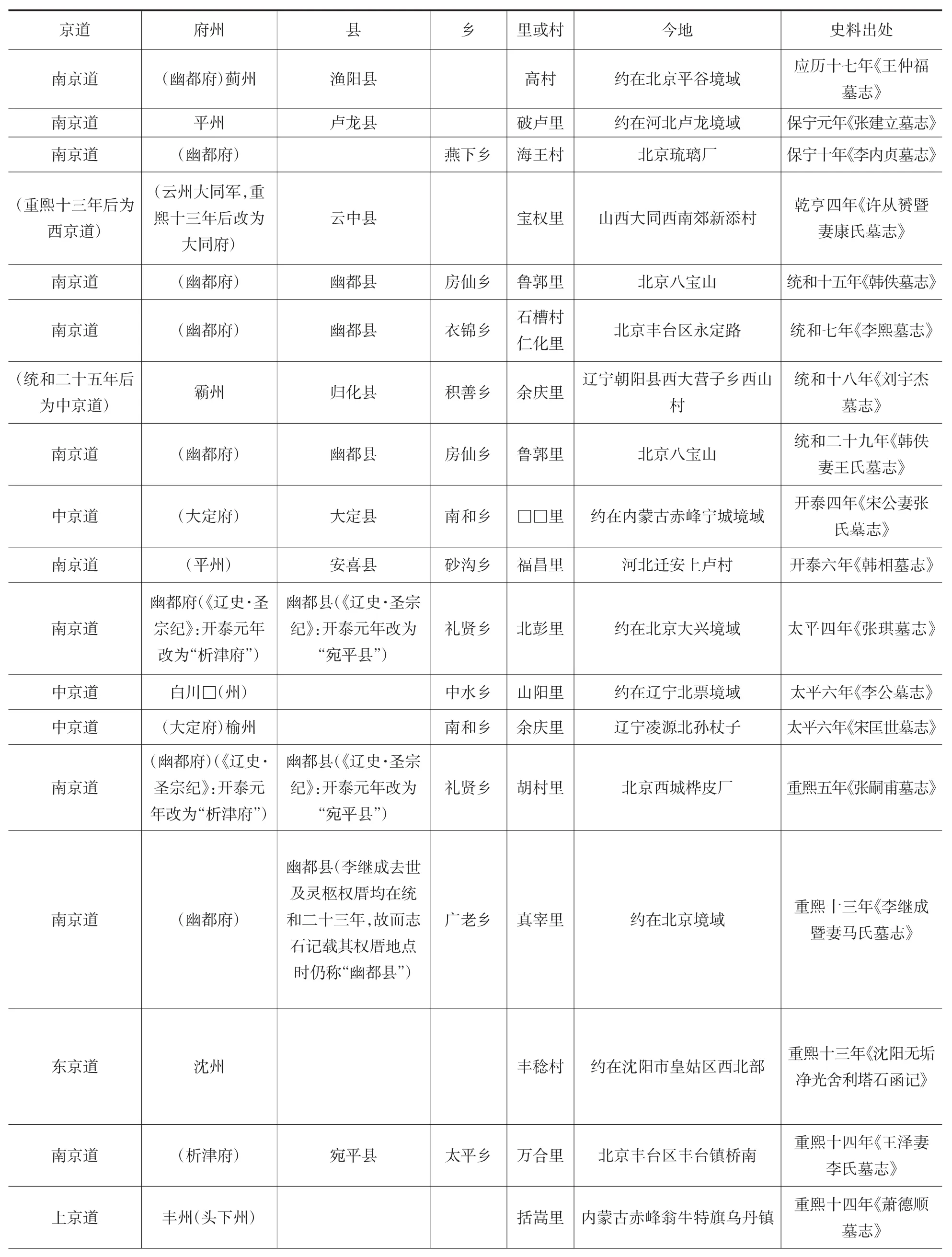

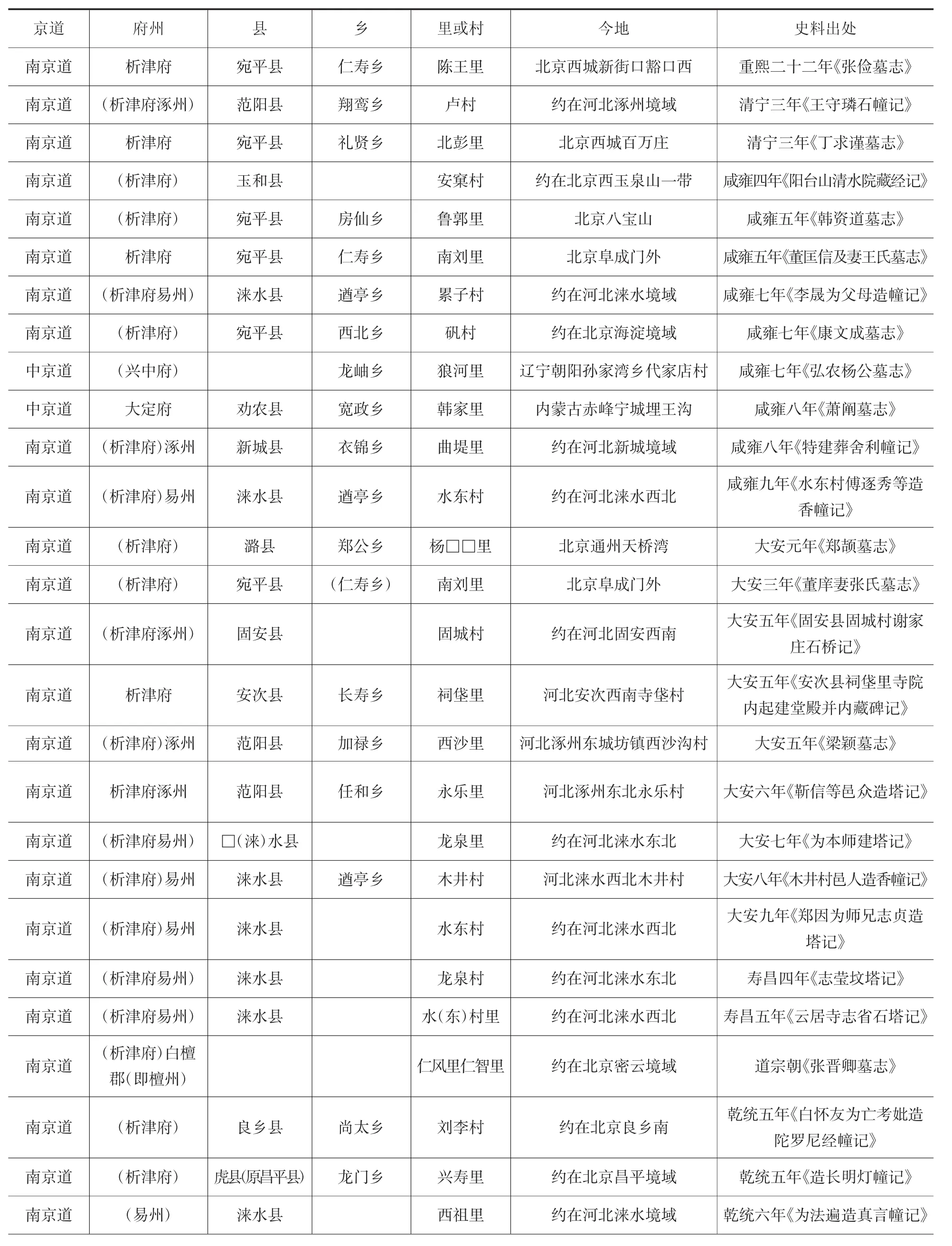

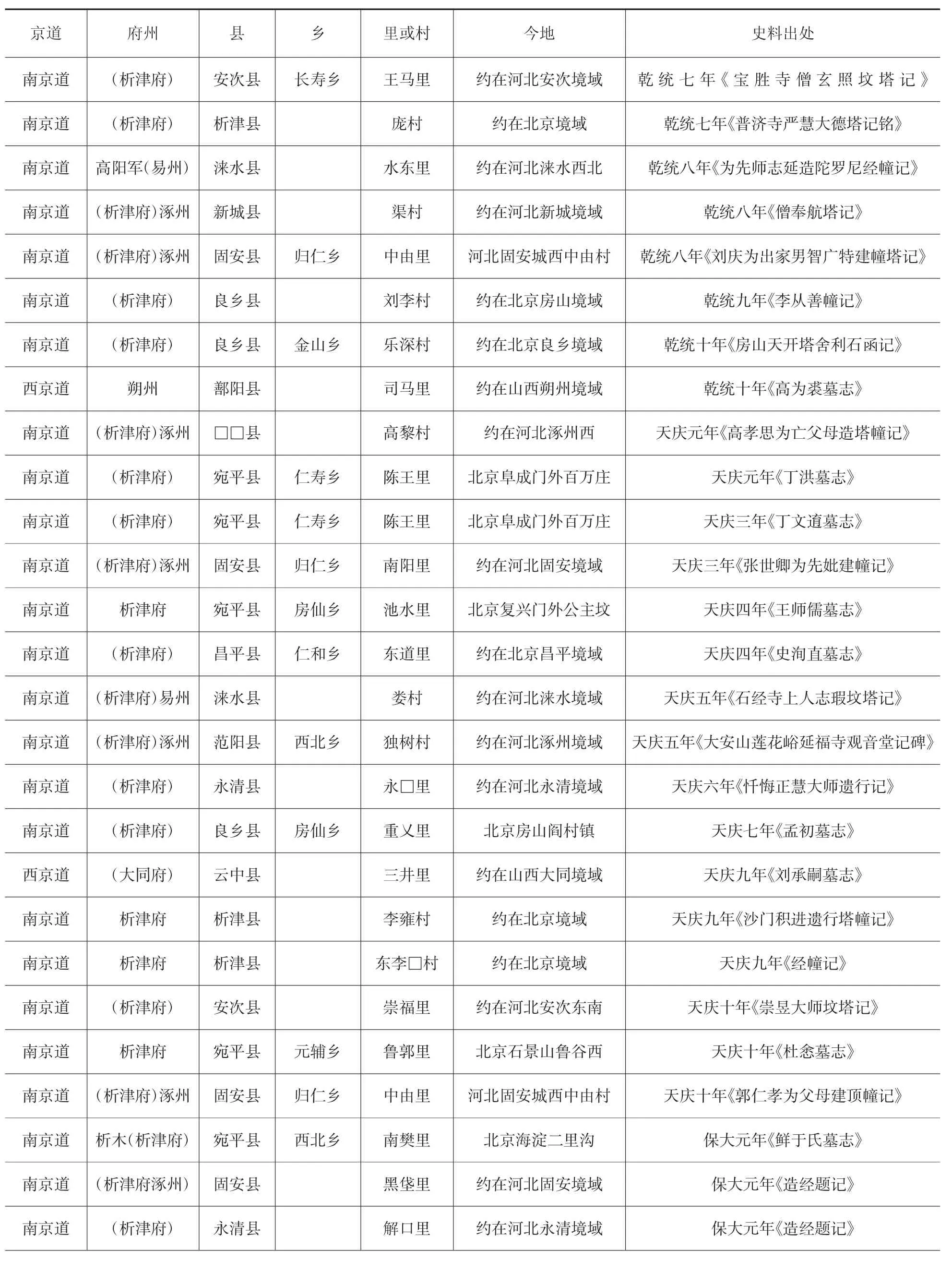

石刻文字中的辽朝“里”与“村”,详见下表:

石刻文字中的辽朝“里”与“村”①

续表1

续表2

续表3

续表4

辽代石刻文字所见辽朝“里”“村”名称较为丰富,尤其是南京道所在的燕云地区,可补《辽史》等传世文献漏载之缺。除上表所列者外,石刻文字中还有一些仅见“里”“村”前缀名称,未标是“里”还是“村”者。如,天祚帝天庆四年(1114)的《沙门积祥等为先师造经幢记》中即见:“师讳清睿,世为永清县宣礼乡王惠人,俗姓贾氏。”〔4〕“王惠”应为宣礼乡下“里”或“村”之名,但不详是“里”名还是“村”名。类似的例子还有,天庆六年(1116)的《王孝言为亡父母建塔记》:“大辽燕京涿州范阳县西北乡南郑人也,王孝言奉为亡过父母特建尊胜陀罗尼塔一座。”〔5〕“南郑”应为西北乡下“里”或“村”之名,但亦不详到底是“里”名还是“村”名,等等。

二、“里”“村”行政组织设置的无序性

笔者十几年前曾经撰文指出,“辽代燕云地区州县下乡里组织在地域分布上,呈现出京(辽南京)郊近畿之地设置规范齐整,而在远离京城的其他州县则比较随意、欠规整的特色。”〔6〕依据是这一地区出土的辽代石刻文字显示,京城近郊出现的“乡→里”结构较为常见,而在远离京城的州县下则相对较少。笔者在文中重点论述的是辽代基层的“乡→里”行政组织结构,而“村”作为与“里”同级的基层行政组织,当时并没有讨论,只是将其作为与“庄”“寨”等同的自然聚落组织有所提及。本文拟将辽朝的“村”亦作为乡下与“里”同级的基层行政组织一起研讨,那么,呈现在我们面前的情景则是:五京近畿乃至偏远州县“乡→里”结构与“乡→村”结构同时存在,两种行政组织的设置杂乱无章。具言之,京城近畿,既有“乡→里”结构存在,也有“乡→村”结构出现;偏远州县,既有“乡→村”结构出现,也有“乡→里”结构存在。只不过是京城近畿“乡→里”结构相对多些,“乡→村”结构相对少些;而在远离京城的州县,“乡→里”结构与“乡→村”结构等量并存,相差无几。这就是说,作为辽朝乡下基层行政组织的“里”与“村”,无论是京城近畿,还是偏远州县,均有设置,基本上呈现的是一种“无序性”。换言之,二者不是于某处的“有”或“无”,而仅仅是“多”与“少”的关系。

王欣欣博士曾以辽南京地区为例,撰文认为,“近畿多为里,村位于远郊地带”。并援引几条石刻资料,概括出“村”“里”排列方式的两条规律:一是“记载墓主人的葬地时,通常是乡里的形式”;二是“表述生活之地时,通常用乡村的形式”〔7〕。笔者以为,王欣欣博士所论并不准确,原因是有些石刻资料可能没有检索。比如说“近畿多为里,村位于远郊地带”。通览笔者上表所列内容,便会发现:京城近畿“里”多,但也存在不少“村”;偏远州县,“里”与“村”的数量则相差无几。再如说“记载墓主人的葬地时,通常是乡里的形式”;“表述生活之地时,通常用乡村的形式”。其实,辽代石刻文字中,“记载墓主人的葬地时”,还真有不少是“乡→村”表述形式。如应历十七年(967)的《王仲福墓志》即记载墓主王仲福去世权厝三十三年后,“迁祔于蓟州北渔阳县界高村管”〔8〕。保宁十年(978)的《李内贞墓志》记载墓主李内贞“葬于京东燕下乡海王村”〔9〕。清宁三年(1057)的《王守璘石幢记》记载王守璘死后,“与先夫人李氏合葬于范阳县翔鸾乡卢村之西北原”〔10〕。咸雍七年(1071)的《康文成墓志》记载,康文成死后火化,“迁神柩来于先祖坟茔,至燕京宛平县矾村名西北乡”〔11〕。乾统五年(1105)的《白怀友为亡考造陀罗尼经幢记》记载,白怀友母亲孟氏死后,“葬于良乡县尚太乡刘李村东原先茔之庚位”〔12〕,等等。

同样,辽代石刻文字中,“表述生活之地时”,也绝不乏“乡→里”形式之表述。如保宁元年(969)的《张建立墓志》即记载墓主张建立为“平州卢龙县破卢里人也”〔13〕。咸雍八年(1072)的《特建舍利幢记》记载,“故我涿州新城县衣锦乡曲堤里邑众中书省大程官刘公讳清”〔14〕。大安五年(1089)的《安次县祠垡里寺院内起建堂殿并内藏碑记》记载,“刘惟极、宋守行、刘惟升、李知新等,户贯燕京析津府安次县长寿乡西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔15〕。大安六年(1090)的《靳信等邑众造塔记》记载,“燕京析津府涿州范阳县任和乡永乐里螺钹邑众”〔16〕。乾统五年(1105)的《造长明灯幢记》记载,“大辽国幽燕之北,虎县之东,龙门乡兴寿里邑众杨守金等”〔17〕。乾统七年(1107)的《宝胜寺僧玄照坟塔记》记载,“师讳玄照,本长寿乡王马里人也,俗姓出陇西李氏”〔18〕。乾统八年(1108)的《刘庆为出家男智广特建幢塔记》记载,“大辽国燕京涿州固安县归仁乡中由里刘庆出家男智广造身塔记”〔19〕。天庆三年(1113)的《张世卿为先妣建幢记》记载,“大辽国燕京涿州固安县归仁乡南阳里张世卿,奉为先妣特建佛顶尊胜陀罗尼幢”〔20〕,等等。

由上援引石刻文字可知,辽朝政府在什么地方、于什么状况下设“里”,在什么地方、于什么情形中设“村”,并非具缘由、有规律可循,似乎是处于一种“无序”之状态,至少是在目前现有石刻文字记载的情形下。换言之,辽人死后入葬之坟茔所在地有的称“里”,有的则称“村”;而其生前籍贯或出生地有的称“里”,有的则称“村”。

三、“村”的另一面:自然聚落性质之呈现

“村”作为辽朝州县乡下最基层的、与“里”同级并存的行政组织是毫无疑问的,然而,在很多时候,“村”依然与“庄”“寨”等一样具有乡村自然聚组织之性质。笔者在《辽代社会基层聚落组织及其功能考探》一文中曾提到,“辽朝长城以南的燕云地区州县以下的基层分乡、里两级。其中,乡由若干个里组成,是县之下的一级政府机构。里则属于最基层的居民组织。而含于乡里之中者,则是一个个大小不等的自然村落,有的称村,也有的称庄、寨、社,等等。相当于汉代的聚,是构成乡里组织的基础”。笔者此文中提到的“村”,即指不属于基层行政组织的自然聚落组织,面积大小不一,人口或多或少。如果我们将“村”仅仅视为与“里”同级的乡下基层行政组织的话,那么,辽代石刻文中出现的某些“村”“里”名称,就难以释通其意了。

比如,重熙五年(1036)的《张嗣甫墓志》即载,兴宗朝重臣张俭之子张嗣甫夭折,“以重熙五年九月二十八日葬于燕京幽都县礼贤乡胡村里”〔21〕。如果我们不把“胡村”认定为自然聚落,就无法解释“胡村里”这一行政组织名称。因而,唯一的正确理解就是:作为当地的乡下基层行政组织“里”,设在了自然聚落“胡村”中,故称“胡村里”。其实,作为自然聚落的“胡村”早在唐代即已存在。据《唐故大理评事檀州司马赠□□□莱阳郑公夫人扶风郡太君马氏墓志铭》记载:“乾宁元年四月二十八日附葬于幽都县胡村之原”。此即表明,先有唐朝幽都县自然聚落“胡村”,后有辽朝幽都县基层行政组织“胡村里”。又如,统和七年(989)的《李熙墓志》记载:李熙死后,“葬于幽都县衣锦乡石槽村仁化里”〔22〕。这也说明李熙之墓是位于石槽村的仁化里。换言之,该地基层行政组织“仁化里”是设在了自然聚落“石槽村”中。该石刻与“胡村里”表述形式不同的原因,应该是自然聚落“石槽村”为居民户数众多的大村落,于村中所设者或许不止“仁化里”一个行政组织。再如,大安七年(1091)的《为本师建塔记》:“本师和尚,俗姓成,讳□□法然□□□水县龙泉里人也。”〔23〕“□水县”即涞水县。而寿昌四年(1098)的《志莹坟塔记》在记载志莹的籍贯时却称其为“涞水县龙泉村人也”〔24〕。“龙泉里”又称“龙泉村”,亦表明作为基层行政组织的“里”是设在了自然聚落“村”中,或称“龙泉里”(基层行政组织),或称“龙泉村”(自然聚落组织)。类似的例证还有不少。比如“水东村”与“水东里”“水东村里”的关系。咸雍九年(1073)的《水东村傅逐秀等造香幢记》见载“燕京易州涞水县遒亭乡水东村邑众傅逐秀等”〔25〕。大安九年(1093)的《郑因为师兄志贞造塔记》见载“我升天师兄讳志贞,……易州涞水水东里人”〔26〕。寿昌五年(1099)的《云居寺志省石塔记》见载“我先师和尚志省,户贯涞水县水□村里”〔27〕。向南先生认为“水□”“疑是水东”。笔者以为,第一条石刻资料中的“水东村”不是基层行政组织名称,而是自然聚落名称;第二条石刻资料中的“水东里”是基层行政组织“水东村里”的略称,正如刻石者将“涞水县”简称“涞水”一样。这就是说,当地的基层行政组织“里”设在了自然聚落“水东村”,故而其全称为“水东村里”,而有时又简称“水东里”。

王欣欣博士提出笔者在《辽代社会基层聚落组织及其功能考探——辽代乡村社会史研究之一》一文中援引大安五年(1089)《固安县固城村谢家庄石桥记》石刻文字想说明“固城村即为里之所在,是以村代里,村里合一;谢家庄则是固城村(里)所辖的一个自然聚落”是错误的。王博士对上引拙文文字“分号”前一句的指正是对的。“固城村”应是遒亭乡下的一个与“里”性质相同的基层行政组织,并非“里”之所在,也不是“村里合一”。而上引拙文文字“分号”后一句并没有错,应是王博士对石刻文字理解有误。王博士在《辽朝燕云地区的乡村组织及其性质探析》一文中说:“细究该石刻资料中的记载,‘固安坤隅一舍内有谢家庄’,即固安县的西南角有一村落名曰谢家庄,其中,‘舍’释义为居住之地,即引申为居民居住组织,当是对固城村的简称,而谢家庄则是谢姓族人持有的田庄”。王博士将石刻文中的“舍”字理解为“居住之地”,进而指其为“固城村的简称”,应该是不对的。笔者以为,该石刻文中的“舍”,似指古时的长度单位,即“一舍”为三十里(古里)。正确的解释应是:在固安县城西南约“一舍”里距的地方有一自然聚落,名为“谢家庄”。其实,该石刻之原件也恰好位于今河北省固安县城西南约20里的塔上村,与石刻文字所言方位里距大致吻合(古里与今里有差别)。该石刻将“谢家庄”列在“固城村”之后,“谢家庄”应该是当地基层行政组织“固城村”所辖自然聚落之一。

辽朝的“村”既有基层行政组织功能,又有自然聚落组织性质,应该是对唐、宋“村”制的某种承仿与变革。唐初承前朝制度,“村”仅仅为聚落区,是由不同数量的同姓或异姓宗族组成,“里”才是按户数划分的行政区,所谓一村设数“里”,或一里含数“村”是也。到了太宗贞观十五年(641)之后,废除“乡长”与“乡佐”,设“里正”掌管一乡事务,设“村正”掌管一村事务,由此,“村”才正式纳入唐朝国家的行政组织体系〔28〕。到了北宋,熙宁改制之前为“乡村体系”,即“乡里合一”,“村”是乡下最基本的地域单位和行政编制单位。而熙宁之后则实行乡村“都保”之制,“里”与“村”已是殊名同类,都成了“乡”下的自然聚落名号〔29〕。缘此,承唐仿宋的辽朝之“村”则两种功能兼备,显得有些杂乱无序。进而究之,除了可能存在的对唐宋制度的“承仿”不到位外,记载乡村状况的辽朝文献史料奇缺,应是今人对其难以窥清原貌的主要原因。

四、“村”“里”地名之类型及其沿革

辽朝的“村”“里”地名是由“村”或“里”加名词前缀而组成。比如,“木井村”是由“村”与名词前缀“木井”组成,“永乐里”是由“里”与名词前缀“永乐”组织。梳理辽代石刻文字资料发现,构成辽朝“村”“里”地名的名词前缀可谓五花八门,丰富多彩,如果划分其类型,大致有以下几种:

其一,嘉美类“村”“里”地名。崇尚仁德,追求善美,是辽人乃至辽之前朝人为“村”“里”命名的准则之一。因而,见诸辽代石刻文字的此类地名比较常见。如“勋贤里”“余庆里”“福昌里”“万合里”“永乐里”“兴寿里”“崇福里”“仁风里”“仁智里”“仁化里”“丰稔村”,等等。

其二,景物类“村”“里”地名。辽朝“村”“里”地名中有许多是以当地特有的自然景物譬如“山”“河”“水井”“树木”等做前缀的。比如“瓦井村”“砂混里”“龙泉里”“曲堤里”“木井村”“池水里”“三井里”“十渡村”“狼河里”“独树村”,等等。

其三,姓氏类“村”“里”地名。以居民姓氏为“村”“里”命名也是辽朝“村”“里”地名的一大特色,此“姓氏”应该是最先定居此地的村民之姓氏。比如“鲁郭里”“胡村里”“陈王里”“卢村”“刘李村”“王马里”“庞村”“司马里”“李雍村”“耿村”“韩村”“高村”“韩家里”,等等。

其四,方位类“村”“里”地名。辽朝的“村”“里”地名中有用方位名称为前缀者,也很有特色。比如“山阳里”“北彭里”“水东村里”“西祖里”“南阳里”“东道里”“南樊里”“北徐里”“西沙里”,等等。

以上所列四类辽朝“村”“里”地名,有些是形成于辽代,另一些应该是沿承于前朝①比如重熙五年(1036)《张嗣甫墓志》所见燕京幽都县礼贤乡“胡村里”,应该源自唐代幽州幽都县的“胡村”。《唐故大理评事檀州司马赠□□□莱阳郑公夫人扶风郡太君马氏墓志铭》即见:“乾宁元年四月二十八日附葬于幽都县胡村之原”。“乾宁”是唐昭宗年号,乾宁元年为公元894年。见诸唐代石刻的幽州村落,如潞县的“庞村”、良乡县的“北郑村”“独树村”以及昌平县的“兴寿里”等,在辽代石刻记载燕京近畿的村、里名称中亦见之。。在历史发展和时代变迁过程中,随着大自然的沧海桑田之演化,有些“村”“里”组织或聚落可能出现迁移或消亡,若此,附着其上的地名符号也会发生改变或消失。但仍有相当一部分被保留下来,并传承沿革至近代乃至今天。

如,清宁三年(1057)的《王守璘石幢记》记载其葬地在“范阳县翔鸾乡卢村之西北原”〔30〕。此“卢村”即传承至现代。据民国《涿县志》记载,该县“有北卢村,南卢村,在城东北二十七里”。或许因村庄人口户数的增加,该村已经析分为北、南两村。咸雍七年(1071)的《李晟为父母造幢记》记载李晟为“涞水县遒亭乡累子村”人〔31〕。辽代的“累子村”亦传承至近代。据清光绪《涞水县志》记载:“乡社(城)西曰遒亭。村庄,西路有东累子,西累子。”可见,不仅“累子村”传承至近代,并一分为二,“遒亭乡”也一同被传承下来。咸雍八年(1072)的《特建葬舍利幢记》记载建幢邑人刘公为“涿州新城县衣锦乡曲堤里”人〔32〕。辽代的“衣锦乡”传承至现代已改称为“衣锦村”,“曲堤里”变成了“曲堤村”。据民国《新城县志》记载:“曲堤村,北距城二十八里。衣锦村,北距城十二里。”咸雍九年(1073)的《水东村傅逐秀等造香幢记》记载建幢邑人傅逐秀为“燕京易州涞水县遒亭乡水东村”人〔33〕。另据大安九年(1093)的《郑因为师兄志贞造塔记》及寿昌五年(1099)的《云居寺志省石塔记》记载,“水东村”又称“水东里”“水东村里”。辽代“水东村”亦传承至近代。据清光绪《涞水县志》记载:“村庄,北路有水东村”。“水东在县城西北”。大安五年(1089)的《安次县祠垡里寺院内起建堂殿并内藏碑》记载,建造佛教堂殿的邑众刘惟极等“户贯燕京析津府安次县长寿乡西南隅一小墅也,名曰祠垡里”〔34〕。辽代的地名“祠垡”传承至现代变成了“寺垡”。据民国《安次县志》记载:“寺垡,在旧州镇西南,距城五十里”。大安六年(1090)的《靳信等邑众造塔记》记载,建塔的螺钹邑众来自于“燕京析津府涿州范阳县仁和乡永乐里”〔35〕。辽代的“永乐里”传承至现代变成了“永乐村”。据民国《涿县志》记载:“永乐村,东北距城十里”。大安七年(1091)的《为本师建塔记》记载,“本师和尚,俗姓成,……□水县龙泉里人也”〔36〕。辽代的地名“龙泉”也传承到了近代。据清光绪《涞水县志》记载:“龙泉社,在城北三十里”;“村庄,北路有东龙泉、西龙泉。”可见,传承下来的“龙泉”也变成了东、西两村。大安八年(1092)的《木井村邑人造香幢记》记载,造香幢的邑众来自“燕京易州涞水县遒亭乡木井村”〔37〕。辽代的“木井”地名也传承到了近代。据清光绪《涞水县志》记载:“乡社,城西曰遒亭。木井社在城西北二十六里”①以上参见向南《辽代石刻文编》第 281、348、351、364、455、419、427、432、447页“注”。。等等。类似的辽代“村”“里”地名传承至近现代的例子在石刻文字中还有很多,不赘举。总之,无论作为辽朝乡下基层行政组织的“村”“里”,还是作为自然聚落组织的“村”,附着其上的“名称”是没有本质差别的,都是一种地名符号。

结束全文,笔者以为,钩沉有限的石刻文字资料,探讨辽朝“村”“里”诸问题,对深入辽朝乡村社会史及地域文化研究〔38〕,将有所裨益。

〔1〕〔6〕张国庆.辽代社会基层聚落组织及其功能考探——辽代乡村社会史研究之一〔J〕.中国史研究,2002(2):77-88.

〔2〕〔7〕王欣欣.辽朝燕云地区的乡村组织及其性质探析〔J〕.黑龙江民族丛刊,2013(3):75-79.

〔3〕张国刚.唐代乡村基层组织及其演变〔J〕.北京大学学报(哲学社会科学版),2009(5):112-126.

〔4〕〔5〕〔9〕〔10〕〔12〕〔13〕〔14〕〔15〕〔16〕〔17〕〔18〕〔19〕〔20〕〔21〕〔23〕〔24〕〔25〕〔26〕〔27〕〔30〕〔31〕〔32〕〔33〕〔34〕〔35〕〔36〕〔37〕向南.辽代石刻文编〔M〕.石家庄:河北教育出版社,1995.643、660、54、280、550、42、350、418、427、553、561、596、642、202、432、485、364、455、491、280、347、350、364、418、427、432、446.

〔8〕〔11〕向南,张国庆,李宇峰,辑注.辽代石刻文续编〔M〕.沈阳:辽宁人民出版社,2010.8、138.

〔22〕孙勐,等.北京出土辽代李熙墓志考释〔J〕.北方文物,2016(1):84-90.

〔28〕谷更有.唐代的村与村正〔J〕.中国社会历史评论,2005(2):109-118.

〔29〕马新.试论宋代的乡村建制〔J〕.文史哲,2012(5):108-121.

〔38〕张国庆.辽金元时期沈阳地域文化特征刍论〔J〕.辽宁大学学报(哲学社会科学版),2013(2):38-43.

Abstracts:The systems of Liao dynasty followed those in Tang and Song dynasties,including the primary-level organizations of cun and li.The establishment of cun and li was rarely found in such documents as The History of Liao Dynasty,but rather in the stone inscriptions of the period.These stone inscriptions show that the establishment of cun and li was in disorder in the capital suburb and remote prefectures and counties.As a primary organization like Zhuang and zhai,cun of Liao dynasty is a natural settlement.There are various types of cun and li in Liao dynasty,some of which are still in use in modern and contemporary periods.

Key Words:primary-level organizations of Liao dynasty;cun and li;natural settlements;stone inscriptions

【责任编辑 孙 琰】

A Further Discussion on the Issue of Li and Cun in Liao Dynasty:A Case of Stone Inscription

ZHANG Guoqing

(School of History,Liaoning University,Shenyang 110136,China)

K246.1

A

1002-3291(2017)05-0158-09

2017-01-16

张国庆,男,辽宁北票人,辽宁大学历史学院教授。研究方向:辽史及古代东北史。

国家社会科学基金一般项目“辽代石刻所见辽朝史事研究”(13BZS031)阶段性成果。