三元复合驱油体系静态吸附规律研究

张雷,吴文祥

三元复合驱油体系静态吸附规律研究

张雷,吴文祥

(东北石油大学,黑龙江大庆163318)

为了三元复合驱油体系静态吸附规律研究,通过物理模拟实验,分别使用单一组分的聚合物和单一组分的碱,碱和聚合物、表活剂和聚合物二元复合体系以及三元复合体系进行对比实验。研究结果表明:随着聚合物相对分子质量增大,其吸附能力增强,对表活剂的吸附影响也随之加大,表面活性剂的吸附量呈现先迅速增加,达到峰值后缓慢下降并趋于稳定的规律。碱和聚合物二元复合体系主要表现为聚合物的吸附和与大量碱发生水解反应。而在三元复合体系中,表活剂对聚合物的吸附量影响较小,聚合物与大量碱发生水解作用仍然起主导作用。

三元复合体系;聚合物;碱;表面活性剂;静态吸附

随着三元复合体系在大庆油田进行了广泛应用,三元复合驱技术也已经非常的成熟。大量学者对表面活性剂驱,聚合物驱,以及无碱二元复合驱进行了大量实验,发现各个驱油技术的特性,继而提出了三元复合体系,充分运用碱、表面活性剂、聚合物特性,发挥它们之间协同作用,从而提高采收率[1-3]。因为三元复合体系中各组分间的相互作用较为复杂,为了得到各组分在油砂中吸附情况,所以本文对聚合物、碱、表面活性剂两两复配以及三者复配进行静态吸附实验,测得实验数据并且绘制吸附等温线,浅析吸附规律。

1 实验条件

1.1 实验材料

(1)聚合物:相对分子质量分别为 900×104、 1 400×104、2 500×104;

(2)表面活性剂:两性离子表面活性剂;

(3)碱:氢氧化钠;

(4)油砂:人工岩心研碎待用,粒径尺寸 80 目~100 目;

(5)实验用水:油田模拟地层水,矿化度3700 mg/L。

1.2 实验步骤

首先配置实验所需的目的溶液,并记录其初始浓度1。按照比例将油砂与目的溶液混合、振荡、静置。然后将实验溶液进行离心,静止后取上层清夜并测定,记录其浓度为,更换目的溶液并重复上述步骤,通过下列公式可得目的溶液在油砂上的吸附量。

式中:1—目的溶液初始浓度;

—目的溶液平衡浓度;

—目的溶液体积,mL;

—油砂质量,g;

2 实验结果分析

2.1 聚合物对表面活性剂的静态吸附影响

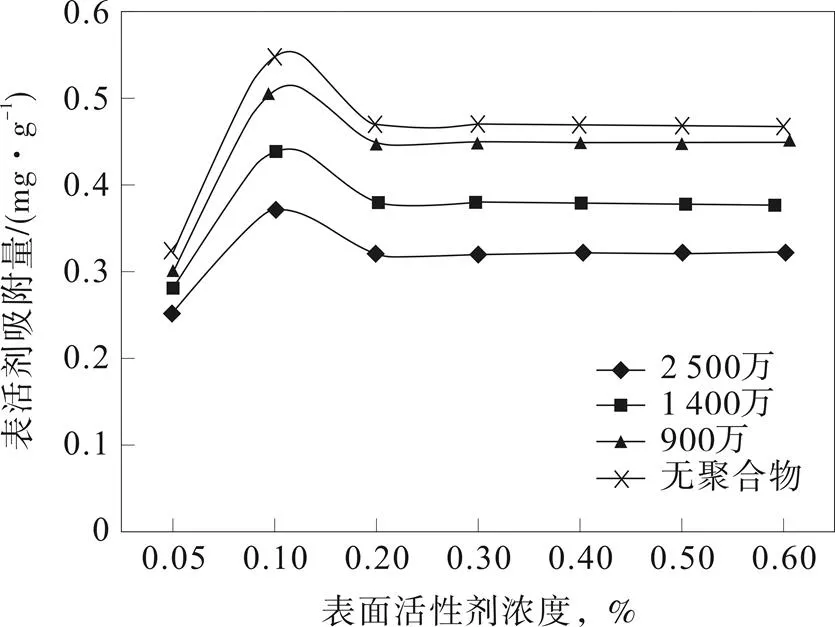

为了研究聚合物对表面活性剂的静态吸附影响,实验选取聚合物相对分子质量900×104、1 400×104、2 500×104,聚合物浓度为1 000 mg/L,通过改变表面活性剂的浓度,得到表活剂的平衡吸附量,并绘制成等温吸附曲线图1。

图1 聚合物对表活剂静态吸附等温曲线

由图1可知,表活剂浓度小于0.10%时,随着表活剂浓度的增加,表活剂的吸附量也随之增加,而当表活剂浓度大于0.10%时,随着表活剂浓度的增加,表活剂的吸附量趋于稳定。

实验结果表明:当表活剂处于低浓度时,表活剂多以单个分子吸附在油砂上,而随着表活剂的浓度不断增加,在浓度0.10%时吸附量达到峰值。随之出现小幅下滑,主要因为随着浓度的增加,表活剂分子之间存在竞争关系,表活剂分子吸附能力强抢占了原有分子的吸附位,同时分子之间存在斥力,使得一部分表活剂从油砂上脱落[4,5]。油砂中的吸附位处于最大值后,表活剂的吸附量也趋于稳定。表活剂中添加聚合物,部分聚合物抢占了油砂中部分的吸附位置,使得表活剂的吸附量减少。并且随着聚合物相对分子质量的增加,与油砂的吸附能力越强,所以呈现出2 500×104的聚合物对应的表活剂吸附量最小。

2.2 表面活性剂对碱的静态吸附影响

本文研究表面活性剂对碱的静态吸附影响,通过氢氧化钠溶液中是否添加表活剂进行对比实验,选用表活剂的浓度为0.50%。随着氢氧化钠质量分数的增加,测得氢氧化钠吸附量并绘制等温吸附曲线图2。

由图2可知,单一成分氢氧化钠呈现出吸附量急剧增加,但随着氢氧化钠质量分数约为0.80%时,其吸附量趋于稳定。当氢氧化钠溶液中添加表活剂后,氢氧化钠吸附量明显少于单一组分,并且呈现出先急剧增加,后趋于稳定。

图2 表面活性剂对碱的静态吸附等温曲线

实验结果表明:当无表活剂的氢氧化钠溶液中,随着其质量分数不断增加,大量的氢氧化钠占据了吸附位,所以出现其吸附量急剧增加;由于吸附能力限制,氢氧化钠吸附量增加缓慢,并慢慢的趋向饱和。当氢氧化钠溶液中添加表活剂,表活剂与碱存在相互竞争,部分表活剂抢占了吸附位,所以使得氢氧化钠吸附量减少,但随着其质量分数增加,氢氧化钠分子吸附能力增强,抢占更多的吸附位,吸附量也明显增加[6]。

2.3 碱对聚合物的静态吸附影响

为了研究碱对聚合物的静态吸附影响,实验选取聚合物相对分子质量为1 400×104,选用氢氧化钠质量分数0.50%,分别对聚合物中是否添加碱进行对比实验,通过改变聚合物浓度,测得聚合物的吸附量并绘制等温吸附曲线图3。

图3 表面活性剂对碱的静态吸附等温曲线

由图3知,单一聚合物吸附等温曲线呈线性增加,到达某一数值后曲线变平缓,添加碱的聚合物溶液吸附等温曲线则呈现出线性增加。

实验结果表明:当单一的聚合物溶液,聚合物质量浓度处于较低时,聚合物分子以单个分子吸附在油砂上,由于分子间作用力,在油砂表面形成一层薄膜[7]。随着聚合物质量浓度的增加,更多的聚合物分子抢占吸附位,呈线性增加;当聚合物浓度达到一定值,溶液中聚合物分子密度增加,由于分子间作用力,部分聚合物分子吸附在一起,此时聚合物分子在油砂表面形成多层吸附,且聚合物在油砂表面吸附趋于饱和状态,呈现出吸附量稳定或者缓慢增加。当聚合物溶液中添加碱,吸附等温曲线则呈现出线性增加,其主要原因是聚合物不仅仅与油砂产生吸附作用,而且碱和聚合物发生水解反应,水解作用起主导作用[8,9]。

2.4 三元复合体系的静态吸附影响

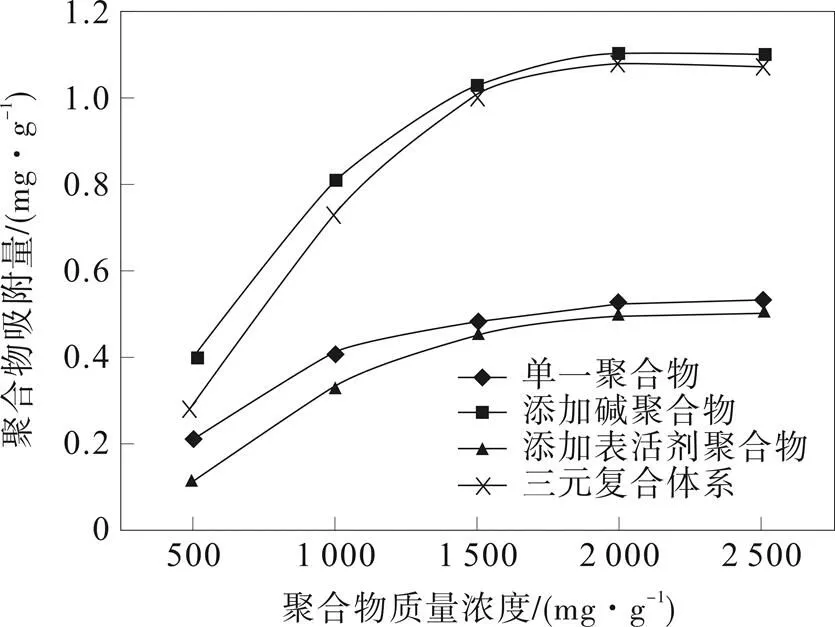

为了研究三元复合体系的静态吸附规律,实验选取实验选用聚合物相对分子质量为1 400×104,氢氧化钠质量分数0.50%,表活剂的浓度为0.50%。分为进行单一组分聚合物、添加碱和添加表活剂二元复合体系以及三元复合体系的实验,测得数据并绘制吸附等温曲线图4。

图4 三元复合体系的静态吸附曲线

实验结果表明:聚合物溶液中是否添加表活剂,对聚合物吸附的影响比较小,并且随着聚合物的浓度不断增加,表活剂的影响也随之降低。在聚合物溶液中加入碱与三元复合体系进行对比,发现表活剂对聚合物的吸附量同样较小,聚合物的消耗主要是因为聚合物的吸附,还有和与碱发生的水解反应[10-12]。

3 结论

(1)表面活性剂的吸附量呈现先迅速增加,达到峰值后缓慢下降并趋于稳定的规律,随着聚合物的相对分子质量增大,对表活剂的吸附影响也随之加大。

(2)碱单一组分和碱溶液中添加表活剂的二元复合体系,碱的吸附量呈线性增加,并且随着碱浓度的不断增加,表活剂对其影响也较小,碱起主导作用。

(3)在聚合物溶液中添加碱后,呈现出聚合物的大量消耗,主要体现在碱与聚合物发生水解反应。

(4)在三元复合体系中,表活剂的吸附能力弱,碱和聚合物站主导地位,这样有效的降低表活剂的损耗,加大了三元复合体系的驱油效率。

[1] 杨菲,郭拥军,张新民,等. 聚驱后缔合聚合物三元复合驱提高采收率技术[J]. 石油学报,2014,(5):908- 913.

[2] 程杰成,吴军政,胡俊卿. 三元复合驱提高原油采收率关键理论 与技术[J]. 石油学报,2014,(2):310- 318.

[3] 胡博仲.聚合物驱采油工程[M].北京:石油工业出版社,1997.

[4] 刘莉平,杨建军.聚/表二元复合驱油体系性能研究[J]. 断块油气田,2004,11(4):44-45.

[5] 牟伯中,罗平亚.聚合物在固/液界面的吸附形态及形态参数的实验侧定方法[J]. 油田化学,1999,16(1):91-97.

[6] 张丽波,蔡红岩,王强,等. 三元复合驱体系各组分静态吸附规律[J]. 油气地质与采收率,2014(2):32- 34+50+113.

[7]刘歆,周凤军,张迎春.正交设计在聚合物/表面活性剂复合驱参数设计中的应用[J]. 复杂油气藏,2012,5(1):83-865.

[8]张栋,吴文祥. 二元复合驱油体系静态吸附规律研究[J]. 当代化工,2015(09).

[9]Wang X M, Qi G D, Xu J, et al. NMR-Spectroscopic Evidence of Intermediate-Dependent Pathways for Acetic Acid Formation fromMethane and Carbon Monoxide over a ZnZSM-5 Zeolite Catalyst[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51: 3850-3853.

[10]李道山,侯吉瑞,徐瑞娟. 三元复合驱油液各组分在大庆油砂上的吸附研究[J]. 油田化学,2001(4):358- 361+382.

[11]吴文祥,董雯婷,吴鹏. 二元复合体系组分对乳状液类型及稳定性影响[J]. 当代化工, 2015(12).

[12]吴文祥,张洪亮,胡靖邦,高树堂,李华斌. 碱-表面活性剂-聚合物三元复合体系流变性研究[J]. 大庆石油学院学报, 1994(04).

Study on the Static Adsorption Law of ASP Flooding System

,

(Northeast Petroleum University, Heilongjiang Daqing 163318, China)

In order to research the static adsorption law of ASP flooding system, by using physical simulation experiments,theflooding systems with single polymer, single alkali, the binary compound system of alkali and polymer or surfactant and polymer as well as the ASP system were compared. The results showed that, with the increase of the polymer molecular mass, its adsorption ability enhanced, the adsorption impact to surfactants also increased; the adsorption quantity of surfactants rapidly increased at the beginning, after the peak value, the adsorption quantity declined gradually and then tended to be stable. Alkali and polymer binary compound system mainly showed polymer adsorption and the hydrolysis reaction between polymer and a large amount of alkali. While, in the ASP system, the impact of surfactant on polymer adsorption quantity was small, the hydrolysis reaction between polymer and a large amount of alkali still played a key role.

ASP (alkali-surfactant-polymer) system; Polymer; Alkali; Surfactant; Static adsorption

TE 357

A

1671-0460(2017)06-1089-03

2017-03-10

张雷(1991-),男,黑龙江省牡丹江市人,研究生在读,研究方向:提高采收率原理与技术。E-mail:727998159@qq.com。