江苏镇江丁家村遗址炭化植物遗存的初步分析

吴文婉 司红伟 王书敏 李永军

(1.南京博物院 江苏南京 210016;2.镇江博物馆 江苏镇江 212002;3.无锡市文化遗产保护和考古研究所 江苏无锡 214161)

江苏镇江丁家村遗址炭化植物遗存的初步分析

吴文婉1司红伟2王书敏2李永军3

(1.南京博物院 江苏南京 210016;2.镇江博物馆 江苏镇江 212002;3.无锡市文化遗产保护和考古研究所 江苏无锡 214161)

炭化植物遗存的分析结果显示,丁家村聚落的生计以农业生产为主,采集野生植物资源作为补充。农作物包括粟、黍、稻、小麦和大豆,属于典型的稻旱混作模式。水稻是丁家村所在宁镇地区的传统农作物,粟、黍和小麦属于外来旱地作物,它们的出现可能是宁镇地区与中原、海岱地区之间文化交流互动的结果,其中粟、黍比小麦传入更早。此次宁镇地区湖熟文化遗址的炭化植物遗存分析为首次报道,其结果为研究湖熟文化生业经济提供了材料和线索。

丁家村遗址 湖熟文化 稻旱混作

一、引言

宁镇地区以宁镇山脉和秦淮河流域为中心,因其独特的地理位置和环境,在史前便是一个相对独立的文化区域,先后经历了丁沙地遗存、北阴阳营文化、薛城文化类型。相当于中原的二里头文化时期,宁镇地区孕育了点将台文化,并在此基础上,形成了一支独具特色的商周土著文化——湖熟文化[1]。相较于同时期周边地区的考古学研究,目前对湖熟文化的相关探讨多关注于考古学文化面貌上[2],对当时的古环境也有所涉及[3],但因缺乏相关材料,对湖熟文化聚落的生业模式则甚少有直接探讨,仅有依据出土器物所作的分析[4]。对此,丁家村湖熟文化遗址的考古发掘为我们提供了一个契机。

丁家村遗址位于江苏省镇江市润州区韦岗镇红旗村(图一),因312国道镇江段建设需要,2013年由镇江博物馆调查发现并于2014年对其进行抢救性发掘。遗址为一马鞍形土台,总面积约29000平方米,考古发掘集中于遗址的北部。发现了灰坑、灰沟、墓葬、房址、灶等遗迹以及陶、瓷、石器等各类遗物。从揭露的文化遗存面貌来看,丁家村遗址北部遗存属于典型的湖熟文化遗存[5]。发掘过程中采集了土样进行植物考古分析,本文将报告这批样本的鉴定和分析结果。丁家村遗址炭化植物遗存分析是宁镇地区湖熟文化植物考古工作的初步尝试,将为湖熟文化生业经济的探讨提供重要的信息。

图一//丁家村遗址位置示意图

二、材料与方法

本次分析的样本有两个来源:一是2014年发掘期间,发掘者从遗址北部G2第2层[6]拣选出的炭化植物遗存;二是野外发掘结束后,笔者清理发掘区北部TN06W03西壁G2剖面、TN06W04西壁G2剖面、F12和H3剖面并采13份、81升土样,于2016年9月在发掘队驻地对这批土样进行浮选。具体方法是采用小水桶法将事先阴干的土样浸泡于水中,待炭化物上浮后用孔径为80目的筛子收集,反复轻搅土样至无炭化物浮出后将桶内土样倾倒于两层分样筛(孔径分别为20目和60目)上进行二次筛洗,并收集分样筛上遗存。

浮选获得的炭化植物遗存中大小超4毫米的炭屑将送交相关专家进行进一步种属鉴定,炭化种子和果实主要依据实验室收集积累的古代标本、现代标本及相关图谱[7]进行鉴定。

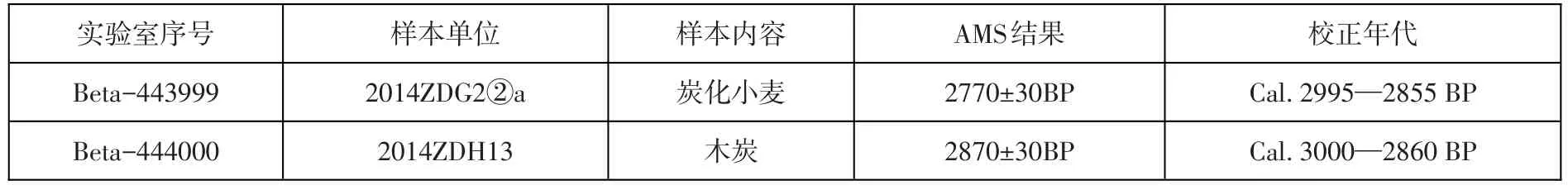

表一//丁家村遗址炭化植物遗存测年结果

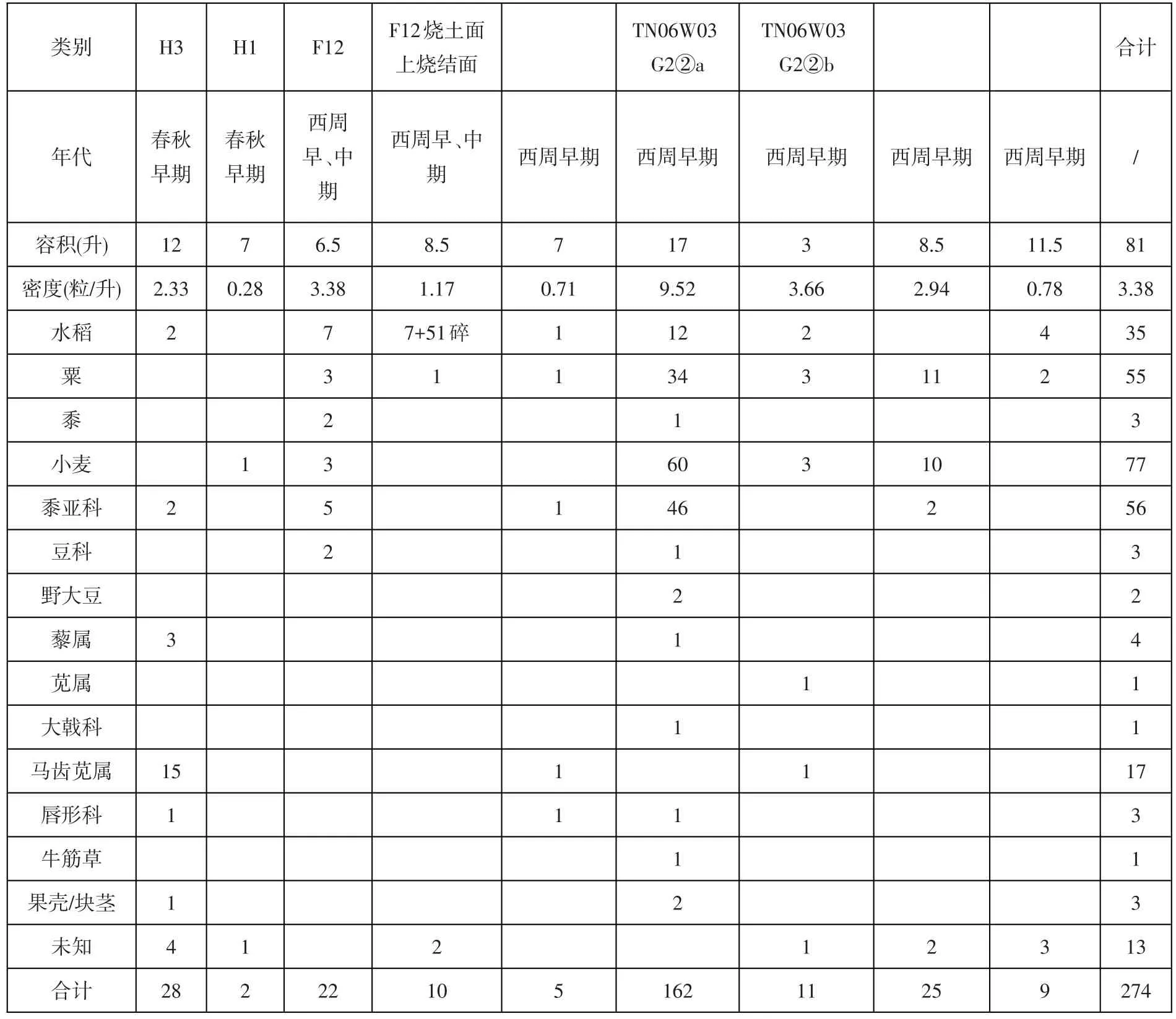

表二//丁家村遗址2016年浮选所获植物遗存登记表

根据出土遗物判断,本次采样的单位在相对年代上自西周早期延续至春秋早期。同时,我们选送了2份样本至美国Beta实验室进行AMS测年。

三、结果

(一)测年结果

测年样本来自G2②a层和H13,根据出土遗物判断,二者均属于西周早期。测年结果见表一,与考古遗物研究结果一致。

(二)炭化种子果实

丁家村遗址出土的大多数种子果实保留有可鉴定的特征部位,部分破损严重、不具备鉴定条件的碎块归为不可鉴定类,合计12粒/块,不计入统计之列。

13份剖面样品共计鉴定出274粒炭化植物种子,包括水稻、粟、黍、小麦等农作物以及黍亚科、豆科、藜属、苋属等非农作物(表二)。2014年由发掘者从G2②黑土堆积拣选获得的炭化植物遗存比较丰富,包括稻米439、稻秕子51、稻碎块66、粟91、黍50、小麦3546、小麦秕子74、大豆58、黍亚科4、豆科2、大戟科1、葡萄属12、蛇葡萄属2、苍耳1、梅核(碎)5、壳斗科(栎果)5、紫杉(?)1、木防己属1、未知3,共计4346粒/块。

表三//丁家村遗址炭化植物遗存统计表

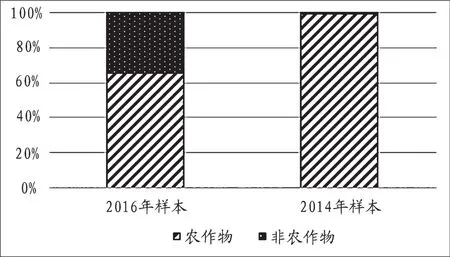

图二//农作物与非农作物百分比示意图

两类样本中可鉴定的植物遗存共计22个科/属/种。由于2014年样本缺少数量和容积等信息,故仅进行数量百分比统计(表三)。需要说明的是,水稻和小麦均发现了成熟饱满的颖果、未成熟的秕子以及碎块,统计以前两者为准,碎块不计入总数。

两类样本均以农作物遗存居多,除极少量未知种属遗存外,2016年浮选样本中农作物遗存占62.05%,非农作物遗存占33.21%;2014年拣选样本中农作物遗存占99.15%,非农作物遗存占0.78%(图二)。

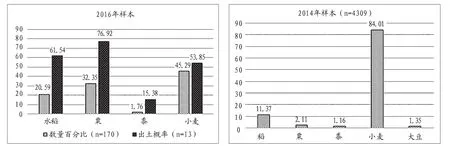

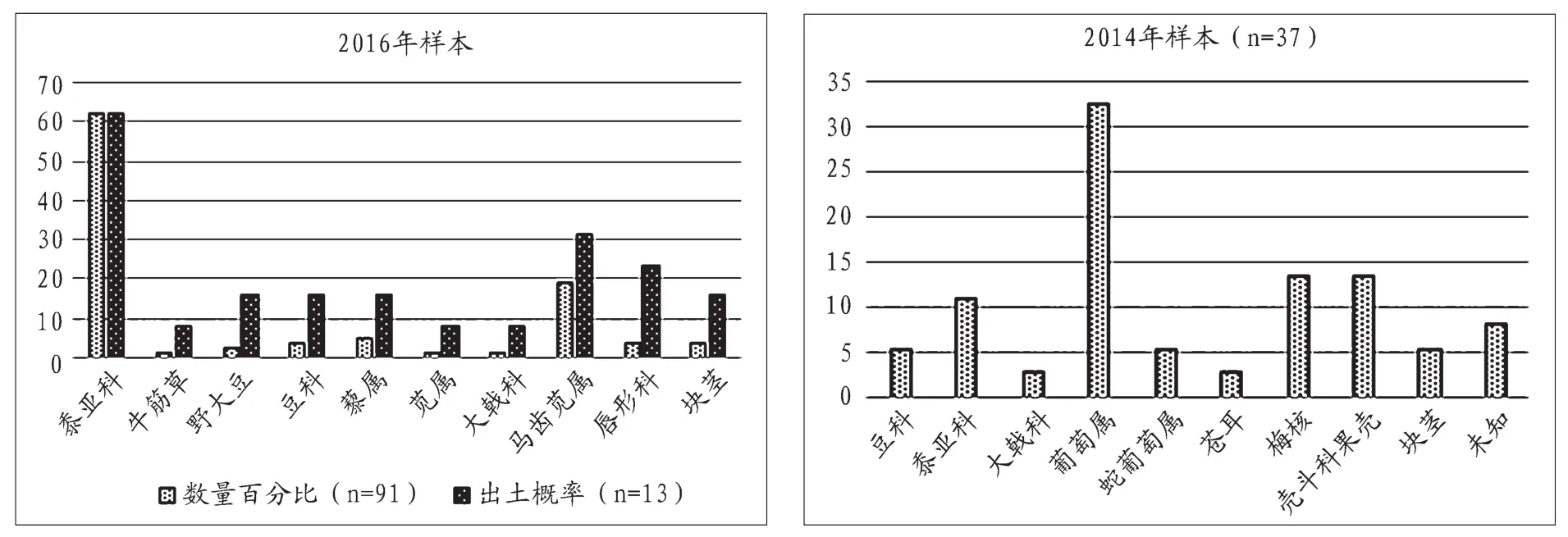

1.农作物遗存

农作物遗存包括水稻、粟、黍、小麦和大豆,其中大豆均出自2014年拣选样本。2016年浮选的农作物中,以粟的出土概率最高,其次为水稻、小麦和黍,数量百分比则以小麦最多,其次为粟和水稻,黍所占比重极低(图三︰左)。2014年样本为人工拣选所得,获得的炭化遗存以大籽粒种子居多,小麦的数量百分比达到84.01%,水稻为11.37%,粟、黍和大豆都非常低(图三︰右)。

图三//农作物遗存百分比与出土概率示意图(%)

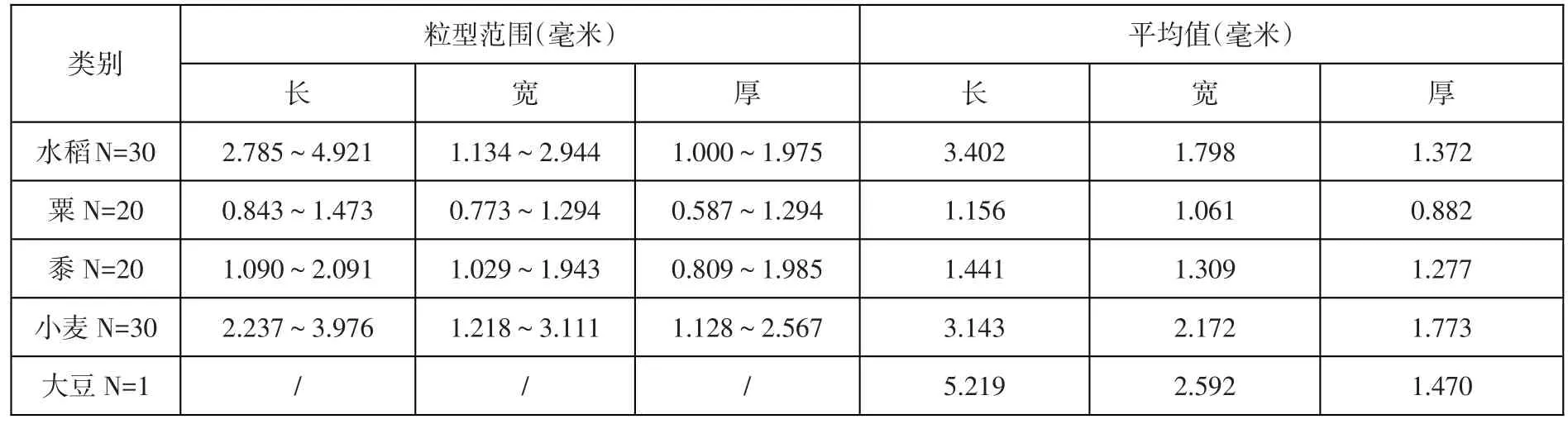

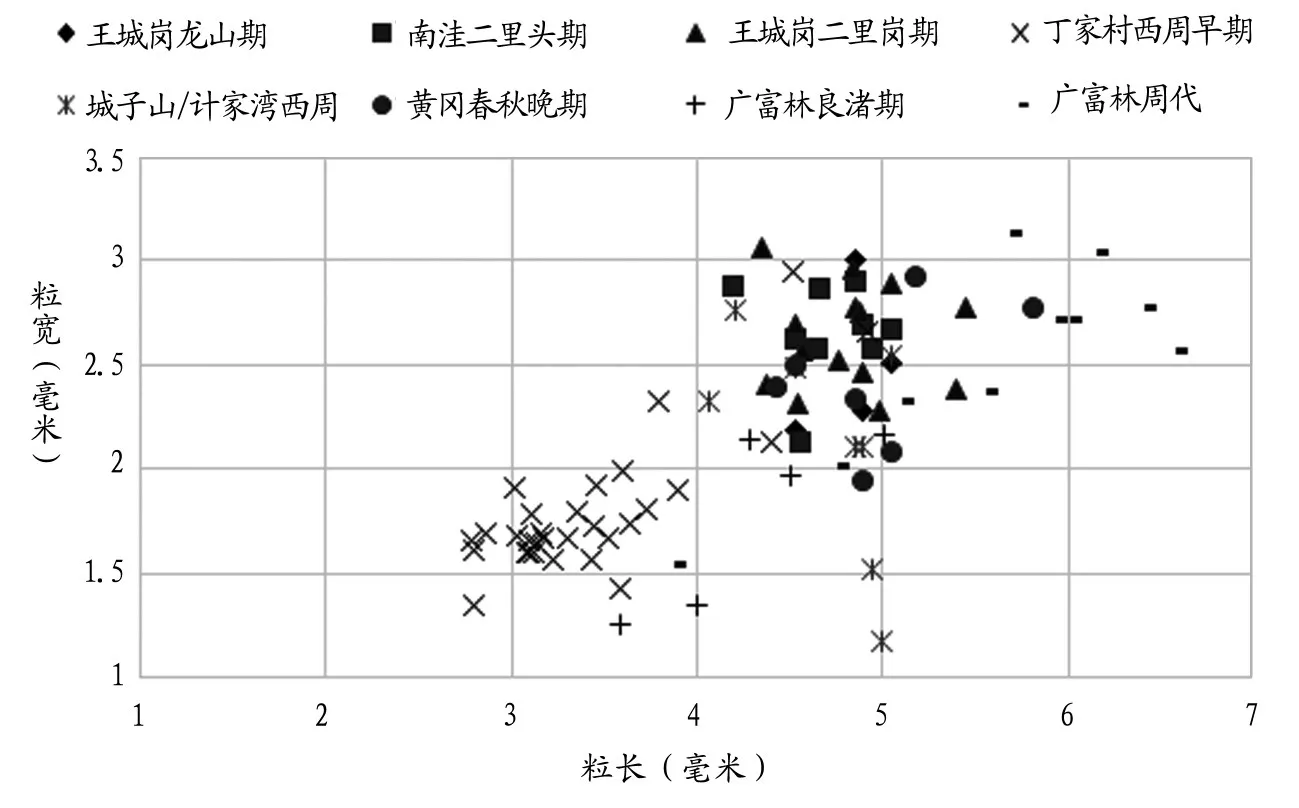

稻(Oryza sativaL.) 两类样本均发现了水稻,包括炭化稻米、秕子和稻米碎块,极少数残留颖壳和护颖。水稻的出土概率在所有植物遗存中仅次于粟。从数量百分比来看,水稻在两批样品所有种子果实中的百分比十分接近(表三)。就农作物而言,水稻在2014年和2016年样本中分别占农作物总数的11.37%和20.59%。完整的炭化稻米上沟槽清晰可见,胚区在顶端一侧略内凹(图四︰1)。随机测量30粒炭化稻,籽粒长、宽、厚均值分别为3.402、1.798和1.372毫米(表四),平均长宽比为1.910左右。现代籼稻的长宽比值一般在2.3以上,粳稻的比值在1.6~2.3之间[8],丁家村遗址稻米的长宽比均值落在粳稻范围内。统计显示,长江中游和黄河中游地区的水稻粒型自龙山文化晚期开始已经较趋于稳定,而丁家村的炭化稻米在粒型上明显小于商周时期的同类遗存,与长江下游地区广富林遗址良渚时期稻米的大小更接近[9](图五)。

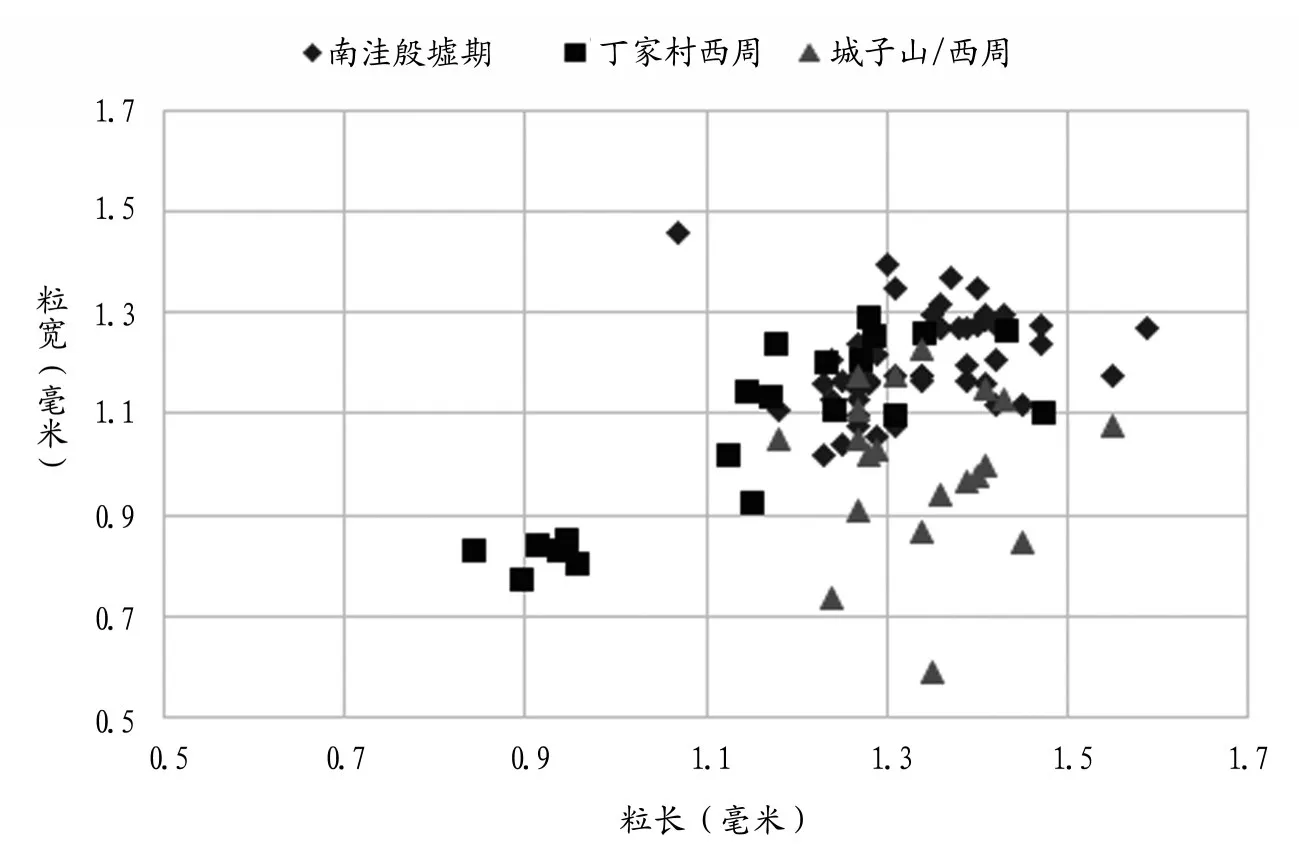

粟(Setaria italicaBeauv.) 2016年浮选样本发现55粒粟,出土概率是所有植物遗存中最高的,达76.92%,在所有植物遗存和农作物遗存中分别占20.07%和32.35%。绝大多数炭化小米籽粒饱满,胚区爆裂成U形(图四︰2)。随机测量完整粟粒20粒,均长1.156、均宽1.061、均厚0.882毫米(表四)。除个别非成熟的不饱满籽粒外(图六),丁家村遗址西周时期的粟与南洼遗址殷墟时期的同类遗存更接近,而湖北城子山遗址的粟在粒型上显得更多样化,这可能与该遗址出土粟的成熟程度有关。这在一定程度上也反映了丁家村遗址出土的粟生长程度较一致,抑或大多是经过一定加工拣选所得的较成熟饱满籽粒。

图四//部分炭化植物遗存

黍(Panicum miliaceumL.) 浮选样本中仅发现3粒炭化黍,拣选样本中共计获得50粒。不论是浮选样本还是拣选样本,黍所占的数量百分比都仅1%稍多,出土概率也是农作物遗存中最低的。炭化黍粒近圆形,长大于宽,胚区占粒长的1/2以下,因炭化爆裂呈V状。随机测量20粒炭化黍,平均长1.441、宽1.309、厚1.277毫米。

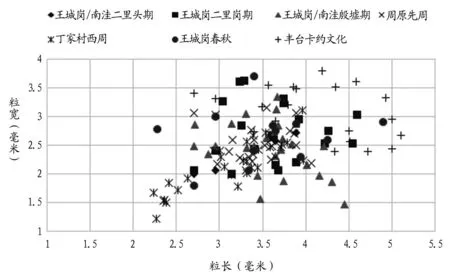

小麦(Triticum aestivumL.) 共发现3623粒成熟小麦和74粒秕子(图四︰3、4)。浮选样本中小麦的出土概率为53.85%,在所有种子果实和农作物中分别占28.10%和45.29%。在拣选样本中,小麦占所有种子果实和农作物的百分比分别是83.29%和84.01%。成熟小麦的长、宽、厚均值分别为3.143、2.172和1.773毫米(表四),秕子的均值分别为2.508、1.423和1.075毫米。对部分先秦时期小麦遗存数据综合分析,我们发现小麦粒型有一定的区域差异。东部地区(包括中原地区和长江下游的丁家村遗址)的小麦遗存,粒长的变幅稍大于粒宽的变幅,而西部(如丰台遗址)的小麦明显较东部地区的小麦粒型大。而从总体上看,丁家村遗址出土的小麦粒型在进行对比的遗址中是最小的(表五;图七)。小麦粒型的区域差异可能与品种、驯化程度、水热条件、耕种技术等有一定关系,具体情况有待更多的研究来证实。

大豆[Glycine max(L.)mer.] 本次在拣选样本中发现了58粒炭化大豆遗存,基本上都爆裂严重,呈现蜂窝状的组织结构,也多具有豆类遗存“油亮”的视觉效果。对其中仅有的一粒保存状态较好、保留有种脐的大豆进行测量,长5.219、宽2.592、厚1.470毫米。与王城岗[11]、大辛庄[12]和南洼[13]遗址出土的商代大豆遗存相比,丁家村的大豆在粒长上与王城岗遗址的大豆较为接近,但粒宽和粒厚都比上述几处遗址的略小。而与目前所见周代的大豆遗存[14]相比,丁家村的大豆粒型也基本小于已知的周代大豆遗存尺寸。

表四//炭化农作物种子尺寸

图五//部分遗址出土先秦时期炭化稻米粒型分布图[10]

图六//部分遗址出土先秦时期炭化粟粒型分布图

2.非农作物遗存

非农作物遗存包括禾本科、豆科等(图八)。以禾本科最多,其中黍亚科(Panicoideae)(图四︰7)种子在筛洗样本中占20.44%,出土概率达61.54%。保存较完好的黍亚科种子中可以鉴定到属、种的有马唐属和狗尾草(图四︰8)等。马唐和狗尾草都是考古遗址中最典型的农田杂草,在两类样本中均有发现。禾本科䅟属的牛筋草[Eleusine indica(L.)Gaertn.]一般被视为农田杂草,同时也可作为草食动物的饲草,本次仅发现1粒。

除了大豆,豆科(Faba⁃ceae)遗存中能确定到种的有野大豆(G.soja Sieb.et Zucc.),仅在筛选样本中发现2粒(图四︰5),测量其中完整的1粒显示长3.151、宽1.996、厚1.718毫米。另有3粒豆科种子因种脐等部位保存不佳未能鉴定到种。豆科是对人类生活影响最重要的两个大科之一,是人类食品中很多蛋白质、油脂、淀粉等营养成分和蔬菜的重要来源[15]。我国先民对豆科、尤其是其中的大豆属植物的利用至少可以追溯至距今8000年左右[16]。

藜属(Chenopodiumsp.)、苋属(Amaranthussp.)、马齿苋属(PortulacaL.)、苍耳(Xanthium si⁃biricumPatrin ex Widder)、大戟科(Euphorbiace⁃ae)、唇形科(Labiatae)等在个别样本中都有发现,其中马齿苋属种子(图四︰6)的出土概率和数量百分比相较其他更突出,在所有植物遗存中分别为30.77%和6.20%,在非农作物中数量百分比上升至18.68%。藜属(图四︰9)和苋属分别发现4粒和1粒。藜属植物在以往研究中多被视为杂草类遗存,但实际上这类植物的很多部位都可被利用,如其嫩叶可被食用,植株也可作为动物饲料。苋属的部分种同样具有经济价值,也可作为野菜或家畜饲料。苍耳属菊科,是常见的田间杂草,其总苞具有钩状硬刺,容易贴附于人体或家畜身上。本次在拣选样本中发现的是苍耳的一半种仁,不见其硬质总苞外壳,除可能是偶然进入遗址的杂草外,也可能被去除硬壳另作他用。大戟科和唇形科种子数量极少,唇形科在出土概率上次于黍亚科和马齿苋属。

表五//部分先秦时期遗址出土的炭化小麦平均长宽值

图七//部分遗址先秦时期小麦粒型分布图

除上述外,本次还发现数种可食的果类遗存,包括葡萄科的葡萄属(VitisL.sp.)、蛇葡萄属(Ampelopsis Michaux),蔷薇科的梅(Ar⁃meniaca mumeSieb.),壳斗科的栎果以及少量无法确定种属的块茎和果壳残块。葡萄属、蛇葡萄属和梅都有鲜美多汁的果肉可供食用。栎果则为坚果类,在史前南北方考古遗址中为常见的被人类利用的植物资源[17]。

本次拣选样本中还见有防己科的木防己属[CocculusDC.(nom.conserv.)]、疑似红豆杉科紫杉(Taxus cuspidata)的种子。二者多为乔木,从现代植物学角度来看为不可食类型,它们可能来自聚落周边植被并被先民偶然带入遗址。

3.其他植物遗存

其他植物遗存为少量暂未能鉴定出种属的未知遗存,共计16粒。

四、分析与讨论

(一)采样和提取方法对于植物考古的意义

图八//非农作物遗存百分比与出土概率示意图

在植物考古研究中,不同的采样和提取方法会造成结果的偏差,这在本次两类样本的分析结果中得到一定反映。2014年样本为发掘者随机从G2中肉眼所见“黑土堆积”采集,采用了人工拣选的提取方法。2016年样本为针对性采样和剖面采样相结合,采用了小水桶浮选法提取遗存。在获得的植物遗存中,拣选发现的植物遗存种类(16个科/属/种)较浮选(14个科/属/种)的多。但拣选所得的植物遗存个体均较大,肉眼更容易发现,浮选发现的植物遗存除籽粒较大的几类农作物种子外,还发现了更多细小的、肉眼不容易发现并拣取的非农作物遗存。从具体植物来看,粟、黍一类小籽粒遗存理论上更容易在手工拣选过程中被遗漏。本次拣选发现的粟占该来源植物遗存的2.09%,与浮选所得差距较大,这很可能与炭化粟粒个体较小、手工拣选所造成的误差有关。但同时拣选所得的黍又明显比浮选所得的多,这除了因为成熟黍籽粒的个体较大较容易在筛洗中保留在操作者使用的孔径1毫米分样筛上外,应与采样位置有重要关系。

尽管样本总量有限,两种采样和提取方法也存在不同的偏差,但也相互弥补了一定的不足,本次获得的植物遗存在一定程度上颇具代表性。本次工作很好地反映了采样背景对获得植物遗存数量和种类的影响,也再次提醒我们在今后的工作中,依据研究目的制定科学的、可行的采样方案并严格施行是开展植物考古研究的基础。

(二)植物利用与聚落生业方式

植物遗存组合显示丁家村先民对植物资源的利用至少包括了生产和采集两种方式。

从两类样本的量化比较来看(图二),农作物在拣选样本中的表现更突出,数量百分比高达99.15%,远超非农作物遗存,这可能与手工拣选更容易遗漏细小杂草种子相关。但在浮选样本中,农作物的比例也高达62.05%。非农作物中黍亚科、牛筋草、马齿苋属等都是常见的田间农田杂草,特别是黍亚科中的狗尾草、马唐属都伴生在粟、黍农田。这种植物遗存组合以及辅证的杂草种子遗存都明确反映了农业生产在丁家村聚落生计结构中的重要性。丁家村遗址所在的台形土包相较四周海拔差约2~3米左右,周围地形相对平坦,其向北即有河流自西向东而过,先民可以利用土台及周边的小片地块进行农业生产,以此满足聚落日常的食物所需。

在非农作物遗存中,藜属、葡萄属、蛇葡萄属、梅、栎果和块茎等都是可食的野生植物资源,是先民植物性食物的组成部分。有许多种藜属植物其嫩叶部位都可以食用,研究表明人类对藜属植物的利用由来已久,在一定程度上也被进行栽培和驯化[18]。葡萄属、蛇葡萄属所在的葡萄科以及梅所在的蔷薇科一直都是人类开发摘食的果类资源。葡萄属可以直接食用,野葡萄还可以用来酿酒,这在贾湖[19]和两城镇[20]遗址中均有实证。尽管本次只在拣选样本中发现极少量葡萄种子,但葡萄的消费方式不同于其他谷物,其在野外被食用完直接丢弃的可能性很大,因此葡萄在丁家村先民食谱中的消费比例可能更高。栎果在南北方史前遗址中十分常见,在田螺山遗址中还发现了满坑储存的同类遗存[21]。上述浆果、核果、坚果类植物的果期从夏季延续至秋季,给先民提供了美味的食物,是饮食中糖分、水分、淀粉的重要补充。同时,从发现的野生植物来看,虽然大多为草本植物,但也不乏大戟科、藜科等具有灌木、半灌木和稀乔木的种类。遗址周边还围绕着海拔不高的几座小山包,这些山林中的其他植物资源都可以作为先民采集食物补充供给的对象。

(三)农作物结构及相关问题

丁家村遗址的农作物遗存包括了水稻、黍、粟、小麦和大豆,呈现一种五谷齐全的结构。从已有的植物考古资料来看,五谷皆备的农作物结构始于龙山时代,至先秦时期已经成为多个聚落较稳定的农业生产内容,如河南登封王城岗[22]和郑州东赵遗址[23],山东济南大辛庄[24]、即墨北阡[25]和高青陈庄遗址[26]等。其他如陕西周原遗址[27]、山东济南唐冶遗址[28]等尽管不见水稻,但也都发现了粟、黍、小麦和大豆。上述发现基本集中在我国北方。丁家村的浮选结果证明了这种多种农作物并存的种植制度也存在于在南方地区。这种耕种制度一方面保证了农业生产总量,一方面也有效地降低粮食种植的风险,是农业发展水平的重要标志之一[29]。

五种农作物在丁家村聚落农业生产体系中的地位存在差异。从出土概率来看,以粟最高(76.92%),其次分别为水稻(61.54%)、小麦(53.85%)和黍(15.38%),大豆仅在拣选样本中发现,无法计算其出土概率。就数量百分比而言,以小麦的表现最突出,占比达到45.29%,其次为粟(32.35%)、水稻(20.59%)、黍(1.76%)和大豆(1.35%)。单纯从这两组数据来看,水稻不论是在出土概率、还是在数量百分比上都不具备优势,相反旱地作物粟和小麦在农作物组合中占据了十分重要的位置,表现了一种以旱作为主、稻作为辅的生产结构。但如果从谷物籽粒的大小来分析,情况则未必完全如此。粟、黍属于小籽粒谷物,水稻则属于大粒型,二者的千粒重相差甚远。在人类选择食物果腹时,大籽粒谷物理当成为优势对象;同时,在食物加工的过程中,大籽粒谷物被丢弃的可能性更小,丢失后被捡拾的可能性更大,因此遗落在遗址中并最终被我们发现、获取的可能性就更小。考虑到丁家村遗址位于传统的稻作农业区内,笔者倾向认为水稻应该还是这一聚落最主要的农作物之一。期待后续的植硅体分析提供更多的线索和证据。

粟、黍是典型的北方旱作农业代表,来自上山[30]和城头山遗址[31]的证据表明粟类作物的南传在距今6500—6000年已经发生。长江流域,特别是在长江中游混作区,粟(黍)和水稻在农业体系中很可能是同等重要的[32],系统的植物考古研究表明江汉地区东部自新石器时代晚期至西周时期,农业生产从典型的稻作农业生产转变为普遍对粟进行利用或栽培[33]。向东的淮河流域在新石器时代晚期也可能存在一个稻粟混作区[34]。最新研究更表明,淮河上、中游地区在史前时期存在一个稻旱混作模式,其中上游地区最早可能于裴李岗文化晚期已经形成,中游地区至迟到新石器时代晚期也是这种模式[35]。长江下游地区在史前时期则几乎以水稻为唯一的农作物[36]。进入历史时期,上海广富林遗址发现了属于周代的少量粟[37]。本次丁家村遗址发现了粟和黍两种旱地作物,尤其是粟在出土概率和百分比上都具有明显的优势,这表明在西周早期,丁家村先民已经种植北方的农作物。粟、黍作为文化传播的一个方面,在环境条件允许的情况下被小规模种植也是可能的。而从目前的考古材料来看,以丁家村为代表的宁镇地区接纳粟、黍的时间应该更早。

小麦是本次工作最重要的收获之一。在丁家村遗址的拣选样本中共计发现了3546粒成熟小麦和74粒未发育完全的秕子,占拣选所得植物遗存总数的83.29%;在筛洗样本中,小麦也是农作物遗存中数量最多的,在所有植物遗存和农作物中占比分别达到28.10%和45.29%。量化分析显示,小麦是丁家村聚落农业生产中最重要的内容之一,其地位甚至可能超越了水稻。我们对来自丁家村遗址G2②a层的炭化小麦的测年结果显示其年代为2770±30BP,校正年代为距今2995—2855年,相当于西周早中期。

以往学界对小麦在中国境内的推广多认为发生在西汉中期以后[38],其作为粮食作物的重要地位至少在汉代才得到确立[39]。但近年来植物考古研究显示,小麦在龙山时代自西亚传入中国后迅速发展,在多个遗址中都有发现[40],至迟在距今4000年以前小麦已经广泛分布在我国北方及西南地区,“南稻北麦”生产格局的转变也在距今4000年前后就开始了[41]。小麦的种植在夏商时期已经出现了强化,在以中原为核心的北方地区已经普遍存在,尤其是早商时期政治扩张的需求推动了小麦在商王朝统治的王畿范围之内形成局部的种植规模扩大[42]。到春秋战国时期,中国北方地区已经广泛种植小麦[43]。而在南方地区,目前所见先秦时期的证据来自成都平原[44]和云南海门口遗址[45],东南地区更多的是秦汉以后的考古发现。丁家村遗址西周时期炭化小麦的发现为该地区先秦时期农业研究新增了重要的材料。

早期的植物遗存发现显示宁镇地区自史前以来都属于稻作农业区,如北阴阳营[46]、高淳薛城[47]、牛头山[48]等遗址都发现了稻属植硅体。点将台—湖熟文化时期是本地区早期农业的兴盛阶段,根据生产工具的演变可称之为犁耕农业[49]。而本次发现的粟、黍与小麦同属于旱地作物,这些非原生农作物的来源可能来自中原地区的文化传播影响。新石器时代中期,粟(黍)农业伴随着文化交流和人群迁徙已经进入长江中下游地区,宁镇地区很可能也不例外。而在新石器时代末期,宁镇地区深受中原、海岱地区商文化的影响,除在器物、墓葬习俗等方面的表现外[50],也从本次植物遗存分析中粟、黍、麦等旱地作的突出表现可得到一定反映。丁家村先民在传统的稻作农耕基础上,也应种植和消费了其他旱地作物,并且粟、黍传入本地区的时间应比小麦更早。但由于本次分析的样本数量较少,依据本次结果所进行的分析是十分初步的,粟、黍和麦一类旱地作物与水稻之间孰重孰轻的关系、以及丁家村聚落农业生产的真实格局还有赖于以后更多材料和分析来剖析。

五、结语

本次对丁家村遗址开展的分析是宁镇地区湖熟文化遗址植物考古研究的工作尝试,为湖熟文化生业经济研究提供了材料和线索。通过对丁家村遗址两种来源样本出土植物遗存的鉴定、统计和初步分析,结果显示丁家村遗址的农作物遗存明显占据优势,聚落的生计以农业生产为主,采集野生植物资源为补充。农作物的种类包含了粟、黍、稻、小麦和大豆,属于稻旱混作的模式。水稻是丁家村所在宁镇地区的传统农业生产对象,粟、黍和小麦属于外来旱地作物,它们的出现可能是宁镇地区与中原、海岱地区之间文化交流互动的结果,其中粟、黍比小麦的传入更早。囿于分析的样本数量太少,暂无法单纯依据本次所得的数据和统计结果对旱地作物的具体来源、聚落农业生产的真实格局做进一步分析。我们期待未来更多遗址的工作来帮助厘清上述问题。

[1]邹厚本主编:《江苏考古五十年》,南京出版社2000年,第52—86、149—158页。

[2]张敏:《试论点将台文化》,《东南文化》1989年第3期;肖梦龙:《江淮地区与江南古文化的交融》,《南方文物》1996年第2期。

[3]萧家仪、徐时强、肖霞云:《南京郭家山遗址植硅体分析与湖熟文化环境背景》,《古生物学报》2011年第50卷第2期。

[4]沈志忠、陈越:《宁镇地区早期农业发展研究》,《中国农史》2013年第6期。

[5]镇江博物馆、复旦大学文史研究院:《江苏镇江丁家村遗址发掘简报》,《东南文化》2017年第1期。

[6]据发掘者介绍,在发掘现场筛洗的土样来自G2内的“黑土层”,由于筛洗工作进行较早,并未细分不同的黑土层。因此将此来源的样本笼统地均归入G2②。

[7]刘长江、靳桂云、孔昭宸:《植物考古:种子和果实研究》,科学出版社2008年;郭琼霞:《杂草种子鉴定图鉴》,中国农业出版社1998年;关广清、张玉茹、孙国友等:《杂草种子图鉴》,科学出版社2000年。

[8]游修龄:《从河姆渡遗址出土稻谷试论我国栽培稻的起源、分化与传播》,《作物学报》1979年第5卷第3期。

[9][37]陈航:《上海广富林遗址出土植物遗存研究》,中国社会科学院研究生院2014年硕士学位论文。

[10]文中统计数据来源:王城岗遗址见《河南登封王城岗遗址浮选结果及分析》,赵志军著《植物考古学:理论、方法和实践》,科学出版社2010年;南洼遗址见郑州大学历史文化遗产保护研究院编著《登封南洼:2004—2006年田野考古报告》,科学出版社2015年;城子山、计家湾和黄岗遗址见唐丽雅:《江汉地区新石器时代晚期至青铜时代农业生产动态的植物考古学观察》,中国社会科学院研究生院2014年博士学位论文;广富林遗址见陈航:《上海广富林遗址出土植物遗存研究》,中国社会科学院研究生院2014年硕士学位论文。

[11]赵志军、方燕明:《登封王城岗遗址浮选结果及分析》,《华夏考古》2007年第2期;赵志军:《河南登封王城岗遗址浮选结果及分析》,载于赵志军《植物考古学:理论、方法和实践》,科学出版社2010年。

[12]陈雪香、方辉:《从济南大辛庄遗址浮选结果看商代农业经济》,山东大学东方考古研究中心编《东方考古》(第4集),科学出版社2008年;陈雪香:《海岱地区新石器时代晚期至青铜时代农业稳定性考察》,山东大学2007年博士学位论文。

[13]吴文婉、张继华、靳桂云:《河南登封南洼遗址二里头到汉代聚落农业的植物考古证据》,《中原文物》2014年第1期。

[14][16]吴文婉、靳桂云、王海玉等:《古代中国大豆属(Gly⁃cine)植物的利用与驯化》,《农业考古》2013年第6期。

[15]刘长江、靳桂云、孔昭宸:《植物考古:种子和果实研究》,科学出版社2008年。

[17]秦岭、傅稻镰:《河姆渡遗址的生计模式——兼谈稻作农业研究中的若干问题》,山东大学东方考古研究中心编《东方考古》(第3集),科学出版社2006年;Tao Dawei et al.,Starch grain analysis for groundstone tools from Neolithic Baiyinchanghan site:implications for their function in Northeast China,Journal of Archaeologi⁃cal Science,2011(38).

[18]a.Karl-Ernst Behre.Collected seeds and fruits from herbs as prehistoric food,Vegetation History and Ar⁃chaeobotany,2008,17(1).b.Zhao Zhijun.New Archaeobotanic Data for the Study of the Origins of Agriculture in China,Current Anthropolo⁃gy,2011,52(S4).

[19]Patrick E.McGovern et al.,Fermented beverages of preand proto-historic China.PNAS,2004,101(51).

[20]Patrick E.McGovern et al.,Chemical identification and cultural implications of a mixed fermented beverage from late prehistoric China.Asian Perspectives,2005,44(2).

[21]北京大学中国考古学研究中心、浙江省文物考古研究所编:《田螺山遗址自然遗存综合研究》,文物出版社2011年。

[22]北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所:《登封王城岗考古发现与研究(2002—2005)》,大象出版社2007年。

[23]杨玉璋、袁增箭、张家强等:《郑州东赵遗址炭化植物遗存分析记录的夏商时期农业特征及其发展过程》,《人类学学报》2017年第36卷第2期。

[24]陈雪香:《海岱地区新石器时代晚期至青铜时代农业稳定性考察——植物考古学个案分析》,山东大学2007年博士学位论文。

[25]赵敏:《山东省即墨北阡遗址炭化植物遗存研究》,山东大学2009年硕士学位论文。

[26]靳桂云、王传明、郑同修等:《山东高青陈庄遗址炭化种子果实研究》,《南方文物》2012年第1期。

[27]周原考古队:《周原遗址(王家嘴地点)尝试性浮选的结果及初步分析》,《文物》2004年第10期。

[28]赵敏、陈雪香、高继习等:《山东省济南市唐冶遗址浮选结果分析》,《南方文物》2008年第2期。

[29]北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所:《登封王城岗考古发现与研究(2002-2005)》,大象出版社2007年。

[30]赵志军、蒋乐平:《浙江浦江上山遗址浮选出土植物遗存分析》,《南方文物》2016年第3期。

[31]Hiroo Nasu et al.,The occurrence and identification ofSetaria italica(L.)P.Beauv.(foxtail millet)grains from the Chengtoushan site(ca.5800 cal B.P.)in central Chi⁃na,with reference to the domestication centre in Asia.Veget Hist Archaeobot,2007(16):481-494.

[32]吴传仁、刘辉、赵志军:《从孝感叶家庙遗址浮选结果谈江汉平原史前农业》,《南方文物》2010年第4期。

[33]唐丽雅:《江汉地区新石器时代晚期至青铜时代农业生产动态的植物考古学观察》,中国社会科学院研究生院2014年博士学位论文。

[34]王星光、徐栩:《新石器时代粟稻混作区初探》,《中国农史》2003年第3期。

[35]杨玉璋、程志杰、李为亚等:《淮河上、中游地区史前稻—旱混作农业模式的形成、发展与区域差异》,《中国科学:地球科学》2016年第8期。

[36]秦岭:《中国农业起源的植物考古研究与展望》,《考古学研究(九)》,科学出版社2012年,第260-315页。

[38]卫斯:《我国汉代大面积种植小麦的历史考证》,《中国农史》1988年第4期;惠富平:《汉代麦作推广因素探讨——以东海郡和关中地区为例》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2001年第4期;彭卫:《关于小麦在汉代推广的再探讨》,《中国经济史研究》2010年第4期。

[39]Nicole Boivin,Dorian Q Fuller,Alison Crowther.Old World globalization and the Columbian exchange:com⁃parison and contrast.World Archaeology,2012,44(3).

[40]如青海互助丰台遗址、陕西扶风周原遗址王家嘴地点、河南洛阳皂角树遗址和登封王城岗遗址等。

[41]赵志军:《中华文明形成时期的农业经济发展特点》,《国家博物馆馆刊》2011年第1期;Zhao Zhijun.East⁃ward spread of wheat into China-New data and new is⁃sues.Chinese Archaeology,2009(9).

[42]陈雪香:《中国青铜时代小麦种植规模的考古学观察》,《中国农史》2016年第3期。

[43]赵志军:《小麦传入中国的研究——植物考古资料》,《南方文物》2015年第3期。

[44]石涛:《成都平原先秦时期植物遗存研究》,北京大学2012年硕士学位论文;姜铭:《成都平原先秦时期农业的植物考古学观察》,四川大学2015年硕士学位论文。

[45]薛佚宁:《云南剑川海门口遗址植物遗存初步研究》,北京大学2010年硕士学位论文。

[46]〔日〕宇田津彻郎、邹厚本、〔日〕藤原宏志等:《江苏省新石器时代遗址出土陶器的植物蛋白石分析》,《农业考古》1999年第1期。

[47]王才林、周裕兴、王志高等:《江苏高淳县蓰薛城遗址的植物蛋白石分析》,《农业考古》2002年第3期。

[48]刘林敬、萧家仪、华国荣等:《南京牛头岗遗址植硅体分析及环境考古意义》,《古生物学报》2009年第48卷第1期。

[49]陈越:《宁镇地区早期农业发展研究(距今7000—2500年)》,南京农业大学2013年硕士学位论文。

[50]邹厚本主编:《江苏考古五十年》,南京出版社2000年。

Abstract:Analysis of the carbonized plants remains collected from Dingjiacun site shows that this set⁃tlement adopted agriculture as their main subsistence strategy with wild food gathering as a supplement.The crops that grown in the area included millet,broomcorn millet,rice,wheat,and soybeans,representing a combined wet-dry farming mode.Rice had been a traditional food of Ningzhen area where Dingjiacun is lo⁃cated.Millet,broomcorn millet,and wheat were introduced from other regions,a likely result of the commu⁃nication and exchanges of Ningzhen area with the central plain and Haidai area;Millet and broomcorn millet arrived earlier than rice.This paper is the first publication on the study of the carbonized plant remains of Hushu Culture in Ningzhen area.It provides materials and clues for the study of the subsistence strategy of Hushu Culture.

Key words:Dingjiacun site;Hushu Culture;wet-dry farming

(责任编辑:张平凤;校对:黄 苑)

Preliminary Analysis of the Carbonized Plant Remains from the Dingjiacun Site in Zhenjiang,Jiangsu Province

WU Wen-wan1SI Hong-wei2WANG Shu-min2LI Yong-jun3

(1.Nanjing Museum,Nanjing,Jiangsu,210016;2.Zhenjiang Museum,Zhenjiang,Jiangsu,212002;3.Wuxi Research Institute of Cultural Heritage Preservation and Archaeology,Wuxi,Jiangsu,214161)

K871.3

A

2017-02-20

吴文婉(1987—),女,南京博物院考古研究所馆员,主要研究方向:史前考古和植物考古。司红伟(1981—),女,镇江博物馆副研究馆员,主要研究方向:区域考古。王书敏(1965—),男,镇江博物馆研究馆员,主要研究方向:区域考古、新石器时代考古。李永军(1978—),男,无锡市文化遗产保护和考古研究所副研究馆员,主要研究方向:长江下游新石器、商周古代文化。

本文得到国家社科基金重大项目“史前时期中西文化交流”(批准号:12&2D151)和山东大学考古学与历史学学科高峰建设计划——“海岱地区龙山时代生业经济研究”共同资助。