海岱地区史前稻遗存研究

靳桂云 郭荣臻 魏 娜

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

海岱地区史前稻遗存研究

靳桂云 郭荣臻 魏 娜

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

考古发现的海岱地区史前稻遗存数量,从后李文化时期到龙山文化时期呈增多趋势,空间分布范围也逐步扩大,岳石文化时期稻遗存数量减少。后李文化时期尚处于低水平食物生产阶段,稻在人类生活中重要性较低;北辛—大汶口文化早中期,农业成为生业经济的主导,稻栽培成为稳定的农业发展模式;龙山时代农业进入强化生产阶段,稻作农业达到海岱地区历史上的顶峰;岳石文化时期,稻作农业萎缩,旱作农业进一步强化。

海岱地区 史前 稻遗存 农业

一、研究背景

海岱地区是中华早期文明的重要发祥地之一[1],在龙山时代[2]达到了全盛时期,范围包括山东全境、辽东半岛、渤海西岸、豫东、苏皖北部等地[3]。该地区现今大部分属暖温带季风气候,南部为亚热带气候[4]。在全新世大暖期,位于东部季风区的该地降水量比现在高[5],地形呈中间高、周围低的特点,这种准平原地貌特征使得第四纪时期地貌演化主要发生在河流谷地及其周围。济南月庄遗址的古地面现今已经成为高出河床5~10米的稳定阶地,即是全新世地貌演化的直接证据[6]。

海岱地区稻遗存主要发现于新石器时代中期的后李文化至青铜时代早期的岳石文化遗址中。学界过去认为,后李文化的年代距今约10000—7200年,北辛文化距今约7300—6300年,大汶口文化距今约6300—4600年[7]。近年来,济南月庄和西河遗址炭化种子测年结果皆为距今8000年左右[8]。山东临沂东盘遗址北辛文化早期遗迹所出炭化植物种子测年为距今6000年左右;青岛北阡遗址[9]北辛文化晚期至大汶口文化早期遗迹所出炭化种子测年为距今5800—5400年[10]。如此,则距今6000—5400年这个时间段就相当于北辛—大汶口文化早期。距今5000—4000年的龙山时代,海岱地区聚落数量猛增,文化发展迅速,不断向外扩张,社会复杂化程度进一步加深,诸文明要素渐次形成[11],逐步确立了稻、粟、黍、豆、麦混作农业在生业经济中的绝对主导地位[12]。而岳石文化时期,海岱地区史前文化的辉煌期已经结束[13],遗址数量骤减、制陶等手工业技术水平严重下降、稻作在农业经济中的地位明显降低[14]。为了叙述方便,笔者将研究所依据的植物考古资料分为后李文化、北辛—大汶口文化早中期、龙山时代(大汶口文化晚期—龙山文化)、岳石文化四个时期。

农业是海岱地区史前文明发展的重要基础[15],有研究表明,西亚、印度河流域、古埃及早期文明的起源和发展皆是在农业的基础上逐步实现的[16]。农业为社会分工、手工业专业化、大型工程建筑等提供基础,进而促进社会复杂化[17]。多年来,学界对海岱地区史前稻作农业的专题研究已经取得了一些成果,涉及其产生、发展、扩散等相关问题[18]。随着植物考古工作的新进展与田野考古新发现的增多,对海岱地区史前稻遗存的综合研究尤显必要。本文拟通过分析史前植物尤其是稻遗存,并结合动物考古、同位素古人食谱证据,阐述海岱地区史前生业从低水平食物生产到强化型农业形成的过程。在这个过程中,稻的利用和栽培长期扮演着重要角色,龙山时代的稻粟混作农业在一定程度上成就了海岱地区的龙山文明,岳石文化时期稻作农业明显萎缩,形成典型的旱作农业体系。

二、稻遗存的考古发现

海岱地区史前时期的稻遗存主要包括炭化稻(稻米或稻谷)、陶器或红烧土中的稻壳印痕、稻植硅体(稻壳突起型、稻叶哑铃型和扇型)。在有植物考古数据的91处史前遗址中,有26处遗址在发掘过程中系统采集植物考古样品并进行了科学分析,这些遗址的样品数量都超过5个[19]。除此之外,文中所依据的植物考古材料还包括未经系统植物考古研究的遗址。这些遗址中的植物考古材料,多数属于偶然发现,如江苏连云港二涧村的红烧土中的稻壳印痕[20];也有一些系植物考古调查项目所得,如山东莒县、胶州、茌平,辽东半岛等地一些遗址的结果。尽管后者也是有目的的植物考古工作所得,可以确定样品的来源,具有相当的可信度,但毕竟不是系统发掘所得,无从获悉采样位置在聚落中的空间特点,更不知道样品所在遗迹的性质,而且在调查中单个遗址的采样数量通常少于5个。有鉴于此,笔者在统计稻遗存出土遗址数量时虽将非系统性工作考虑在内,但在分析具体遗址植物遗存比例时,仅采用系统工作所得的数据。需要指出的是,近年山东省文物考古研究所在钻探调查过程中所采集的菏泽梁堌堆等7处遗址的9份植硅体样品[21],由于时代信息不甚明确,这里亦不做具体分析。不过,有学者在该地区一些遗址的植物考古调查中发现了炭化稻遗存[22]。

(一)出土稻遗存遗址

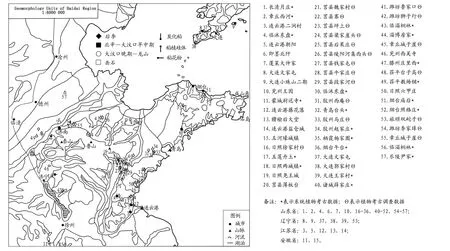

植物考古工作表明,海岱地区史前稻遗存见于后李文化至岳石文化的诸遗址中。其中,后李文化时期出土稻遗存的遗址数量最少,北辛—大汶口文化早中期出土稻遗存遗址数量有所增加,空间分布范围也呈扩大趋势(图一),龙山时代出土稻遗存的遗址数量显著高于前一时期,但岳石文化时期出土稻遗存的遗址数量有一定程度的下降。

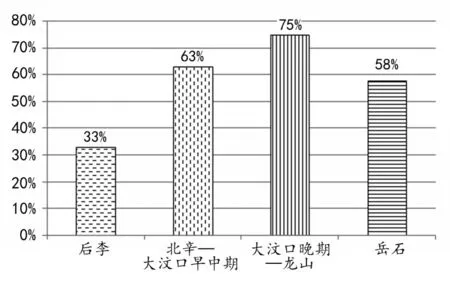

就目前的发现而言,海岱地区史前稻遗存的遗址数量,呈现由少到多再减少的历时性趋势(图二)。如果不考虑不同时期持续时间长短不同等因素[23],可以看到龙山文化时期出土稻遗存的遗址数量最多。不同时期出土稻遗存遗址数量与有植物考古数据遗址数量之间的比值、不同时期考古遗址数量的变化趋势也显示了相似的结果(图三、图四)。已发现的遗址数量、已开展植物考古研究的遗址数量、出土稻遗存的遗址数量等三个变量存在很强的相关性,这可能意味着,目前笔者所掌握的稻遗存遗址数量基本反映了当时水稻被利用的实际情况。

不同时期稻遗存的出土情况显示,后李文化时期、龙山时代可能有更多的遗址中存在稻遗存,目前的数据可能受到开展工作有限等客观因素的影响。而北辛—大汶口文化早中期、岳石文化时期稻遗存的重要性可能较龙山时代低。

后李文化时期,出土稻遗存的遗址占该时期有植物考古数据遗址数量的1/3。出土稻遗存的2处遗址都开展了系统的植物考古研究,而未出土稻遗存的遗址皆未开展系统植物考古研究。如果在未出土稻遗存的遗址开展系统的植物考古工作,不排除发现稻遗存的可能性。但考虑到月庄、西河遗址稻遗存普遍性很低的事实,即使该时期其他遗址存在稻遗存,其普遍性可能也不高。当然,这个假设有待更多证据来验证。不过,后李文化时期尚处于低水平食物生产阶段[26],稻资源的利用具有一定的偶然性,稻遗存对该时期生计方式的意义,或许不能与龙山时代等遗址相提并论。

北辛—大汶口文化早中期,出土稻遗存的遗址占该时期有植物考古数据遗址数量的62%以上。但出土8个稻遗存的遗址中只有东盘和北阡2处经过系统植物考古研究,其他遗址出土的稻壳印痕或稻的植硅体多是个例,代表性较低;而稻的花粉则是说服力最弱的证据,截至目前学界还没有公开发表的可用来鉴定稻花粉的标准。就此层面而言,这个时期出土稻遗存遗址的数量可能不会太多。不过,对东盘和北阡2处遗址出土稻遗存情况的分析表明,稻资源利用在这个时期可能已经较为普遍。东盘遗址出土了2粒炭化稻米,81%的文化层样品中发现稻的植硅体,包括稻叶扇型哑铃型和稻壳植硅体;而北阡遗址不仅出土了炭化稻米,还在出土炭化稻米的单位中发现了丰富的稻叶、稻壳植硅体,并在陶片中发现了稻壳印痕[27]。北阡遗址稻壳印痕的发现,不仅表明居民对稻资源利用方式的多样性和稻资源在居民生活中的普遍性,而且从侧面表明同一时期二涧村等遗址出土稻壳印痕是可靠的。

图一//海岱地区出土稻遗存遗址分布示意图

图二//海岱地区不同时期出土稻遗存遗址数量

龙山时代稻遗存情况主要表现在以下几个方面:(1)出土稻遗存的遗址占该时期有植物考古数据遗址数量的77.3%,明显高于北辛—大汶口文化早中期和此后的岳石文化时期;(2)开展系统植物考古研究的遗址数量是全部有植物考古数据遗址数量的24.5%,高于北辛—大汶口文化早中期;(3)凡是开展系统植物考古研究的遗址全部出土稻遗存;(4)在开展植物考古调查的遗址中全部出土稻遗存(炭化稻或稻的植硅体),东南沿海的一些遗址出土丰富的稻植硅体且仅仅出土稻植硅体;(5)有水田遗迹;(6)辽东半岛的王家村等遗址,也同时出土炭化稻、稻的植硅体等遗存[28];(7)稻遗存的数量和普遍性,从东南沿海向西北内陆递减。赵家庄和教场铺等遗址的系统植物考古证据[29],莒县、胶州和茌平的调查材料[30]都显示了这个明显的趋势:莒县和胶州调查的15处遗址中采集了25个土样,其中23个样品中提取到植硅体,在19个出土农作物植硅体的样品中有18个样品中只出稻的植硅体,占出土农作物植硅体样品的94%,占全部植硅体样品的85%。而茌平调查采集10个样品中,全部浮选到炭化植物遗存,但农作物只有粟、黍和小麦,并未发现稻遗存;6个提取到植硅体的土样中,教场铺、台子高2处遗址发现稻的植硅体。

图三//海岱地区不同时期出土稻遗存遗址与有植物考古数据遗址数量比[24]

图四//《中国文物地图集》中海岱地区不同时期遗址数量[25]

根据考古遗址中稻遗存区域差异,笔者推测,五莲董家营等东部地区的遗址存在发现稻遗存的可能性。目前董家营尚未发现稻遗存[31],可能与该遗址的植物考古工作缺乏系统性有关(仅采集1个土样进行了植硅体分析)。而茌平调查的结果可能比较客观地反映了实际情况,即海岱地区西北内陆区遗址中出土稻遗存遗址的数量和单个遗址中出土的稻遗存的数量都少于东部沿海区。经过系统植物考古研究的教场铺遗址和两城镇遗址,农作物组合最显著的特点之一就是后者稻遗存多于前者[32]。位于中部的、经过系统植物考古研究的遗址如庄里西和桐林、房家等遗址,稻遗存的数量明显居于中间位置,而胶东半岛和辽东半岛稻遗存的数量和普遍性接近鲁西北的教场铺遗址[33]。

岳石文化时期,12处有植物考古数据的遗址中,8处发现了稻遗存;6处有系统的植物考古数据的遗址中,2处未见稻遗存。显然,与龙山时代相比,岳石文化时期出土稻遗存的遗址数量明显下降。

(二)遗址中稻遗存分析

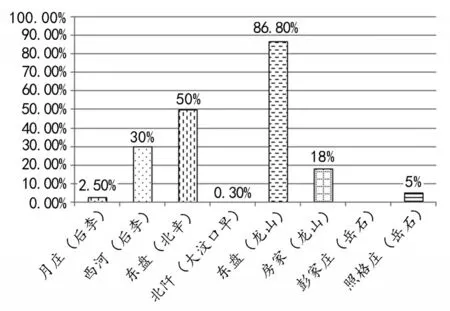

图五//炭化稻占农作物的数量百分比

稻遗存在史前遗址中的普遍性不仅表现为发现稻遗存的遗址数量,更表现在每处遗址中稻遗存的出土概率。为了更清晰地审识海岱地区史前稻遗存的百分比和普遍性,笔者从每个时期选择2处遗址进行对比分析(图五、图六)。考虑到龙山—岳石时期东西部区域差异可能造成的偏差,我们尽量选取靠近中部地带的遗址。

后李文化时期,月庄、西河2处遗址的炭化稻和稻植硅体的普遍性都很低,说明稻虽可能是重要的食物资源,但并未被普遍利用。北辛文化时期东盘遗址出土的炭化农作物仅4粒,其中稻2粒、粟和黍各1粒;但文化层中普遍存在稻植硅体,16个植硅体样品中有13个都出土了稻壳、稻叶植硅体,占样品总量的81%。大汶口文化早期的北阡遗址仅出土炭化稻2粒,在农作物组合中占的比例非常小,而且集中出土于一处遗迹;但稻植硅体的普遍性远高于炭化稻,11个样品中有5个出土了稻植硅体,占样品总量的45%,其中稻叶扇型植硅体比较多,而且陶片中发现有稻壳印痕。东盘遗址稻植硅体的普遍性很高,北阡遗址中稻资源利用方式增加,稻植硅体的普遍性明显高于后李文化时期,即使北辛文化和大汶口文化早期炭化稻在农作物中占的比例并未明显高于后李文化时期,但稻在人类生活中的重要性则可能强一些。由东盘、北阡遗址植物考古工作可知,距今6000—5000年,即北辛文化—大汶口文化早中期,稻遗存在考古遗址中分布比较普遍,与稻遗存共出的粟和黍表明农业生产已经成为聚落重要的生计方式;此外,从空间上看,出土稻遗存遗址已经从山东半岛扩大到辽东半岛(图一)。上述证据表明,在距今6000年前后,海岱地区稻粟混作农业格局已经大致形成。

图六//炭化稻在各遗址中普遍性[34]

龙山时代和岳石文化时期,不少遗址都出土了较多的炭化稻遗存,其代表性明显高于此前的两个时期。有基于此,稻在居民生活中的重要性,从后李文化—北辛文化—大汶口文化早中期—龙山时代,是逐渐提高的,但岳石文化时期则明显下降。

三、史前生业与稻资源利用

遗址中出土的稻遗存是人类食物资源,如果将这些稻遗存放到生业经济背景下来考察,可能有助于我们更清晰地认知稻资源以及稻作农业在海岱地区史前人类生活中的地位。结合植物考古、动物考古、人骨同位素食谱及聚落、石器等考古材料分析,笔者认为海岱地区史前生业经济经历了低水平食物生产(后李文化时期)、农业确立(北辛—大汶口文化早中期)、强化型农业形成(龙山时代)和旱作农业体系确立(岳石文化)四个阶段。

(一)低水平食物生产与稻资源利用(距今8000年)

已有研究表明,后李文化居民是一个正在从觅食经济向生产经济转变的人群[35],其生业经济具有显著的低水平食物生产特点[36]。首先,狩猎、采集和捕捞获得的各类野生哺乳动物、禽类、尤其淡水动物是他们肉食的主要资源,而且肉食资源在居民的整个食物结构中占比较大[37]。大致同时期的河南贾湖遗址人骨同位素分析也得到相似的结果[38],居民以狩猎和采集为主要谋生手段,但晚期稻作农业和家畜饲养的地位逐渐上升。其次,栽培植物稻、粟、黍和饲养的动物猪(动物考古分析显示猪的骨骼具有从野生向驯化过渡的特点[39])等的遗骸,与大致同时期的内蒙古兴隆沟遗址炭化谷物相似[40],集中出土于少数灰坑中。这些动、植物能够提供比较稳定的食物资源,在居民生活中可能占有重要地位。在食物资源并不丰富的情况下,控制了生物就是控制了人类生存和发展的希望。

“低水平食物生产”不仅是后李文化的生业经济特点,也是整个裴李岗时代人类的生业经济模式。已经开展了系统动植物考古和古人食谱研究的兴隆沟、贾湖[41]、湖南八十垱和浙江跨湖桥[42]乃至时代稍晚的浙江田螺山[43]等聚落都具有类似的生业经济特点,唯不同区域、时代有各自特点。据研究,西亚地区在农业确立其主要经济地位之前,也经历了漫长的低水平食物生产阶段[44]。

低水平食物生产阶段,食物生产在生计中虽占有重要地位,但份额相对较小。在后李文化聚落中,稻和粟、黍等谷物既可能是当地栽培的,也可能是外地交换或馈赠的结果。西河遗址与稻共出的莎草科植物表明,遗址周围的水文条件能够满足稻类植物的生长需求。对月庄遗址文化层的地质考古研究揭示了文化层所在部位地貌不稳定,经常有洪水发生[45]。对该地区全新世古气候模拟也显示,在距今8000年前后的温度能够满足稻的生长需求[46]。从文化上看,后李文化居民与淮河流域同时期人群属于一个联系密切的社会网络,有学者认为西河和月庄遗址的稻是从贾湖一期文化中传播来的驯化稻[47],而后李文化的陶器与出土了距今8500—8000年的炭化稻和丰富稻植硅体[48]的顺山集文化陶器很接近,这或可表明,后李文化稻资源的利用与淮河流域居民有一定关联。

(二)农业确立与水稻栽培(距今6000—5000年)

东盘和北阡遗址植物考古、动物考古、聚落考古的综合研究表明,距今6000—5000年是海岱地区史前农业逐步确立时期,稻和粟、黍遗存以及猪骨遗骸应是聚落农业的表现。根据东盘、北阡遗址的动、植物考古材料,我们可以在一定程度上理解北辛—大汶口文化早中期的生业经济。

这个时期的食物生产包括栽培稻、黍、粟以及养猪等。虽然东盘遗址浮选到的炭化谷物有限(稻2、粟1、黍1粒),但在文化层中有比较多的稻植硅体,而且有来自稻叶的扇型植硅体;北阡遗址出土了丰富的炭化谷物,其中黍的数量多、普遍性高,粟的数量和普遍性在农作物中皆位居第二,炭化稻仅有2粒,但出土炭化稻的灰坑中有丰富的来自稻叶和稻壳的植硅体,红烧土中还见有稻壳印痕。这些植物考古证据表明,东盘和北阡聚落的植物栽培较后李文化时期有了明显进步,稻可能是在当地种植的。北阡遗址出土的家猪骨骼表明家畜饲养的发展[49]。

尽管北辛文化—大汶口文化早期的植物栽培和动物驯养已较后李文化时期有长足发展,食物生产在聚落生计中占的比例不断增大,但渔猎和采集活动仍然在生计中占比较大的比重[50],这种情况在沿海贝丘遗址尤其明显。北阡聚落与农作物共出的野生植物数量较多,动物考古[51]和人骨同位素分析[52]也显示,海洋食物资源在居民的食物结构中占比较大的比重。

目前大汶口文化中期遗址开展的植物考古工作尚少,但考古学研究显示,此时社会经济迅速发展,在农业发展的基础上,家畜饲养业和手工业规模扩大[53]。结合相关发现,笔者推测大汶口文化中期农业已经成为海岱地区史前人类的最重要的生计方式,并为大汶口文化晚期和龙山文化时期强化型农业的发展奠定了基础。

伴随着北辛文化—大汶口文化早中期农业的逐步确立,稻的栽培在农业中的地位稳步发展,除了海岱地区自然环境外,海岱地区与淮河流域居民之间的文化交流也是重要的因素。首先,北辛—大汶口文化早中期,海岱地区尤其泰山以南地区,气候温暖湿润[54],兖州王因、西桑园和汶上东贾柏遗址出土了大量的被火烧过的鳄鱼骨骼[55],可能表明捕获鳄鱼是居民渔猎活动的组成部分。考古学研究表明,北辛文化可能与双墩文化的北上有关[56],而大汶口文化则受到龙虬庄文化的强烈影响[57]。

(三)强化型农业与稻作农业发展的顶峰(距今5000—4000年)

植物考古、动物考古和聚落考古等证据显示,龙山时代海岱地区多数区域已经发展了强化型农业,而且史前稻作农业也在此时达到了顶峰[58]。主要表现在如下几个方面:

第一,多种农作物并存,稻在农作物中的比重由东南沿海向西北内陆递减。现有资料显示,凡是经过系统植物考古研究的遗址,多数发现有稻、粟、黍、小麦、大豆五种农作物,多种农作物并存的农业结构在龙山时代的海岱地区已经形成[59]。龙山时代遗址出土稻遗存数量和普遍性都显著高于北辛—大汶口文化早中期。稻遗存的形式包括炭化稻米(或稻谷)、稻壳/稻叶的植硅体、红烧土/陶片中的稻壳印痕等。

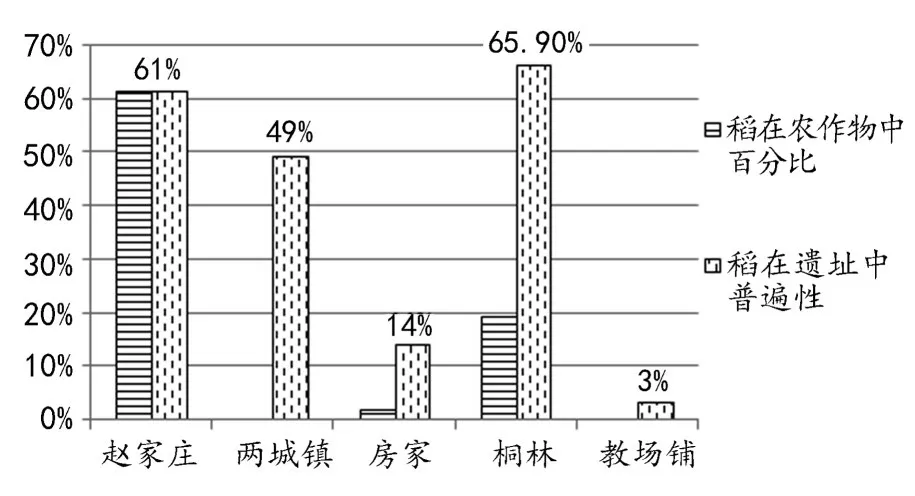

图七//龙山文化遗址稻的数量百分比与普遍性对比示意图[62]

遗址中稻遗存的数量和普遍性从东南沿海向西北内陆递减的态势,在既往的两城镇与教场铺的对比研究中已经显现[60]。在此基础上,笔者选取了赵家庄、两城镇、房家、桐林和教场铺5处遗址进行稻的数量百分比和出土普遍性对比(图七)。赵家庄和两城镇稻遗存的数量百分比、出土普遍性都远高于教场铺,而地理位置居中的房家和桐林在稻遗存的数量百分比和出土普遍性上也居中[61]。同处鲁中地区的桐林和房家遗址,稻的普遍性差异较大。一方面,桐林遗址作为核心聚落,可能更容易获得周围中小聚落的稻米供应;另一方面,桐林遗址可能存在适宜稻作的条件,致使稻产量更高;此外,房家遗址样品数量较少也是应该考虑的因素,这一问题有待更多的证据来解答。

第二,水田灌溉系统建立。水田灌溉系统的出现是稻作技术进步的表现[63]。尽管胶州赵家庄[64]和青岛台头遗址[65]发现的水田遗迹保存状况不理想,但灌溉沟渠、丰富的稻叶扇型植硅体证实了龙山时代水田系统的存在。而农业生产中的其他人工管理行为如除草、施肥等情况目前还不明晰,不过遗址中出土为数不少的石铲等工具,或许与人类除草行为存在关联。

第三,农产品有一定的剩余。粮食的盈余为更多的人从事如陶器制作等非农业生产活动提供了基础,同时也可能刺激人们对粮食的消费,比如酿酒等。学界对龙山时代手工业尤其是陶器的研究显示,当时陶器制作已经达到了很高的专业化水平[66],西朱封等墓葬中出土的玉器等也反映了玉器生产专业化的高度发展[67]。两城镇遗址发酵饮料的普遍存在,可能反映了粮食消费方式的多样化,稻米、大麦、野生的葡萄和山楂等都有可能被用来酿制饮料[68]。

海岱地区龙山时代农业产量的提高与稻作农业的高度发展有密切关系,尤其是东南沿海地区稻作可能是农业生产中非常重要的组成部分。在赵家庄等遗址中,稻米的数量和出土普遍性明显高于粟和黍,更高于小麦、大麦、大豆。进一步考虑稻米这种大粒作物与粟和黍等小粒作物的千粒重和千粒体积[69],可更清晰地审识稻作农业在粮食生产中的重要性。这个时期,稻作农业的发展,或许仍与淮夷文化的稳定发展有关[70]。大汶口文化和龙山文化时期海岱人群与江淮人群存在着文化上的密切联系[71]。此外,中全新世的冷干气候事件导致可耕地面积的扩大可能也是推动稻作农业发展的重要因素[72]。

(四)旱作农业强化与稻作农业萎缩(距今4000—3600年)

虽然考古学界对于龙山文化与岳石文化之间是否线性发展尚存歧见[73],但古代生业经济尤其是植物考古证据清晰地表明,与龙山时代相比,岳石文化时期不仅出土稻遗存的遗址数量相对减少,更为重要的是稻遗存在遗址中的数量和普遍性都远低龙山时代。与旱作农业逐渐强化态势相较,该时期稻作农业明显萎缩。

目前学界对于岳石文化农业的整体发展水平还缺乏系统深入的研究,但农作物结构上的变化却是显而易见的。在农作物组合中,稻的比重下降,粟和黍成为多数聚落的主要农作物,小麦和大麦在不同区域遗址中继续普遍存在,并在一些遗址中呈现了数量上的增加趋势。

目前已进行过植物考古研究的12处岳石文化遗址中,出土稻遗存者占2/3,比例低于龙山时代。当然,这与采样的偏差可能有一定关联,如未见稻遗存的马安、彭家庄遗址仅进行了植物大遗存分析[74],若能对这些遗址同时开展植硅体分析,或许存在发现稻遗存的可能性。庙后遗址的植物考古结果就显示了系统植物考古工作的必要性。该遗址浮选到炭化粟66粒、黍9粒,没有发现炭化稻遗存,但在43个植硅体土样中有6个发现了稻植硅体,其中不乏来自稻叶的植硅体,这说明稻作农业可能仍然是当地岳石文化农业经济的一部分[75]。辽东半岛3处遗址的植物考古资料都系调查采样所获[76],由于采样数量少,而且采样位置仅局限于能够找到的剖面,此类样品的代表性与发掘过程中的系统采样相较明显偏低。

分析8处出土稻遗存遗址的植物考古材料,不难发现:在每处遗址中稻遗存数量和出土普遍性都远低于龙山时代。桐林遗址系统的植物考古研究清晰地揭示了龙山文化和岳石文化时期炭化植物遗存组合的变化以及稻作农业从龙山时代的繁荣到岳石文化时期的萎缩情况[77]。尹家遗址中稻遗存的数量和普遍性也明显低于龙山文化时期的桐林等遗址[78],采自10个灰坑的19份土样共计出土粟101粒,占农作物63.8%,出土概率达68.5%;黍40粒,占农作物的25.3%,出土概率为47.4%;稻10粒,仅占农作物的6.3%,出土概率也不过31.6%而已。

综合来看,岳石文化遗址中,粟的数量和普遍性都远高于其他农作物,黍次之,水稻则远低于粟和黍。此外,该时期还存在小麦、大麦和大豆等作物[79]。关于岳石文化时期稻作农业萎缩的原因,学界有一些尝试性研究,多数学者倾向于自然环境的影响[80],古气候研究揭示该时期气候存在明显的变干趋势[81]。但深入的研究还有待开展,就整个海岱地区而言,不同的气候和地貌条件对农业尤其是农作物组合的影响存在着空间和时间差异。在探讨海岱地区史前稻作农业发展、变化时,除自然环境外,文化因素也是需要予以考虑的。

胶东半岛的植物考古数据也清晰地反映了岳石文化时期稻作农业的萎缩趋势。以稻遗存在农作物中占百分比为例,午台遗址为0.92%,照格庄遗址为0.04%。事实上,午台遗址稻遗存的出土普遍性明显低于照格庄遗址,而百分比却略高于后者,这显然与午台遗址出土非农作物遗存数量巨大有关,午台遗址农作物遗存仅占所有种子的17.7%,而照格庄遗址农作物遗存则占所有种子的51.4%(表一)。

四、结束语

综上所述,在海岱地区史前时代的生业经济中,稻的地位逐渐加强,到岳石文化时期又明显下降,这个过程伴随着区域内部史前农业的确立和繁荣发展。后李文化时期,在低水平食物生产的生业模式下,先民开始了稻资源利用;北辛—大汶口早中期海岱地区史前农业逐步确立其在生业经济中的主导地位,水稻栽培的规模和空间范围也逐渐扩大;大汶口文化晚期到龙山文化时期,随着强化型农业的确立,稻作农业发展达到了史前时代的高峰,甚至是该地区古代历史上的高峰;自从岳石文化稻作农业明显萎缩之后,该地区就成为中国北方旱作农业体系的一部分[83]。龙山时代强化型农业和稻作农业的高峰,当是海岱地区龙山文明的重要物质基础[84]。关于这个问题,笔者将另文讨论。

纵观整个史前时代,尤其是后李—北辛—大汶口文化时期,海岱地区稻资源利用可能主要是江淮地区史前人群影响的结果。尽管古气候模拟显示距今8000年前后海岱地区的气候能够满足稻的生长,但在后李—北辛—大汶口文化早中期阶段,文化面貌都显示出受江淮地区尤其是淮河流域文化影响的特点,学者们从物质和精神文化的角度,或认为海岱地区的空间范围已扩展到苏北、皖北和豫东地区[85],或提出“淮系文化”的概念,论及以泰沂山系为核心的海岱地区与淮河流域的苏北、皖北和豫东地区文化上的联系[86]。即使是稻粟混作农业发展到高峰的龙山时代,海岱地区稻作的发展也可能与良渚文化的影响有关。栾丰实先生研究表明,大汶口文化晚期和龙山文化在发展过程中明显受到了良渚文化的影响[87]。学术界向来关注稻作农业在海岱地区内部的传播过程[88],随着人群的扩散,龙山时代稻作农业由区域南部向北部、胶东半岛乃至辽东半岛的传播路线更加清晰。

表一//午台[82]与照格庄遗址炭化农作物遗存对比

海岱地区稻作农业是在外来文化影响下发生并发展起来的,当我们把视野进一步扩展到整个东北亚地区,又可清晰地认知海岱地区作为东北亚稻作农业传播桥头堡的重要作用。稻作农业从山东地区尤其是胶东半岛出发,经辽东半岛这条必经之路传播到朝鲜半岛,然后到达北九州,进而成就了日本列岛的弥生文化[89]。

通过研究,笔者也发现,要深入理解海岱地区史前稻遗存及稻作农业对于社会与文化发展的意义,还需要做更多的工作。

首先,对现有数据进行系统化分析。如植物遗存的多元统计分析和数据库建设等。

其次,对已经初步分析的植物考古资料进行更深入的科学研究。如寻找炭化物中的稻小穗轴,对不同时期稻米进行测量,对稻叶扇型植硅体进行系统测量,分析杂草生态学特点等。上述工作将深化学界对稻的栽培与稻作农业发展过程的认识。

再次,开展更多的田野考古调查发掘和采样分析工作。现有的植物考古数据存在明显的时空不平衡:从时代上讲,后李文化和大汶口文化中期数据偏少,尤其是大汶口文化中期,目前还没有遗址开展过系统的植物考古研究;从空间上看,鲁西南地区的植物考古工作偏少。这种时空不平衡的局限性致使我们难以对海岱地区不同文化小区、不同时段的稻作农业有更加全面的认识。在接下来的考古调查、发掘工作中,如果能够对更多的史前遗址尤其是后李文化到大汶口文化时期的遗址开展系统的植物考古工作,将有利于对此问题的深入研究。

海岱地区系统的植物考古研究已经走过了近二十年的历程,从单一时期的单个遗址到不同时代的多处遗址,从植物大遗存到微体遗存,在材料积累的过程中我们对史前稻遗存的认知也逐渐深化。随着考古工作的不断开展,海岱地区稻作农业面貌将更加清晰。

[1]高广仁、邵望平:《中华文明发祥地之一——海岱历史文化区》,《史前研究》1984年第1期。

[2]这是传统上对龙山文化年代的认识。根据最新的测年结果,中原、海岱地区龙山时代考古学文化结束的年代大约在距今3800年左右结束,但这个观点还有待更多的测年数据来证实(与栾丰实教授私人交流)。关于龙山时代,参见严文明:《龙山时代考古新发现的思考》,张学海主编《纪念城子崖遗址发掘60周年国际学术讨论会文集》,齐鲁书社1993年,第39—45页。

[3]a.栾丰实:《东夷考古》,山东大学出版社1996年,第9页;b.栾丰实:《青堌堆龙山文化遗存之分析》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第316页。

[4]施雅风等:《中国全新世大暖期气候与环境的基本特征》,施雅风主编《中国全新世大暖期气候与环境》,海洋出版社1992年,第1—18页。

[5]郭正堂等:《过去2万年以来气候变化的影响与人类适应》,《中国科学院院刊》2016年第31卷第1期。

[6][45]Zhuang Yijie et al.,River floodplain aggradation his⁃tory and cultural activities:Geoarchaeological investiga⁃tion at the Yuezhuang site,Lower Yellow River,China.Quaternary International,2013,315:101-115.

[7]Luan Fenshi,Mayke Wagner.The chronology and basic de⁃velopmental sequence of archaeological cultures in the Haidai Region.In:MaykeWagner,Luan Fenshi&Pavel Tarasov.,Chinese Archaeology and PalaeoenvironmentI,Verlag Philipp von Zabern Mainz,2009:1-16.

[8]a.〔加拿大〕Gary Crawford等:《山东济南长清月庄遗址植物遗存的初步分析》,《江汉考古》2013年第2期;b.Jin Guiyun et al.,8000-year old rice remains from the north edge of the Shandong Highlands,East China.Jour⁃nal of Archaeological Science,2014,51:34-42.

[9]山东大学历史文化学院考古学系、青岛市文物保护研究所、即墨市博物馆:《山东即墨市北阡遗址2007年发掘简报》,《考古》2011年第11期。

[10][27]Jin Guiyun et al.,Records of middle and late Neo⁃lithic agriculture from Southern Shandong Province,East China.The Holocene,2016,26(10):1-11.

[11]栾丰实:《日照地区大汶口、龙山文化聚落形态之研究》,张忠培、许倬云主编《中国考古学跨世纪的回顾与前瞻》(1999年西陵国际学术研讨会文集),科学出版社2000年,第302—312页。

[12]靳桂云:《龙山文化居民食物结构研究》,《文史哲》2013年第2期。

[13]a.靳松安、赵新平:《试论山东龙山文化的历史地位及其衰落的原因》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)1994年第4期;b.王富强:《关于岳石文化陶器“骤变”原因的探讨》,《华夏考古》2001年第1期。

[14][79]陈雪香:《岳石文化农业初探》,《东方考古》(第9集),科学出版社2013年,第595—608页。

[15]Chang Kwang—Chih.The archaeology of ancient China(4th edition).Yale University Press:New Haven and London,1986:234-251.

[16]Bruce G.Trigger.Understanding early civilizations.Cam⁃bridge University Press,2003:279-314.

[17]〔英〕科林·伦福儒、保罗·巴恩著,陈淳译:《考古学:理论方法与实践》,上海古籍出版社2015年,第189—192页。

[18]a.靳桂云:《海岱地区史前时期稻作农业初步研究》,《农业考古》2001年第3期;b.栾丰实:《海岱地区史前时期稻作农业的产生、发展和扩散》,《文史哲》2005年第6期;c.靳桂云、栾丰实:《海岱地区龙山时代稻作农业研究的进展与问题》,《农业考古》2006年第1期;d.靳桂云:《山东新石器时代稻遗存考古的新成果》,《东方考古》(第5集),科学出版社2008年,第226—243页。

[19]考虑到植物考古数据的代表性,每个遗址植物考古样品的数量应该与遗址的规模(尤其是生活类遗存)呈正相关;在此基础上,针对某个具体遗址,只有植物考古样品数量达到一个合适的量,才能代表该遗址植物遗存组合的实际情况。逻辑上来讲,我们有可能获得多数考古遗址的规模,但事实上目前我们所获得的多数遗址规模的数据并不可靠,这一方面是因为我们无法通过调查或勘探获得遗址规模的准确数据,而所有遗址几乎都难以进行全面发掘;另一方面,即使我们假设调查或勘探的数据可靠,对于那些不同时期遗存叠压的遗址,我们也很难分别获得不同时期聚落的规模。如果无法获得遗址规模的准确信息,那就同样无法或者很难确定多少样品能够满足某个具体遗址可靠性的要求。考虑到上述情况,再结合目前海岱地区史前遗址植物考古数据的具体情况,我们将超过5个植物考古样品(或者是植物大遗存或者是植物微体遗存)的遗址视为有效数据来源遗址。

[20]李洪甫:《连云港地区农业考古概述》,《农业考古》1985年第2期。

[21]这些样品中发现有粟植硅体,但均不见稻植硅体。参见靳桂云:《山东先秦考古遗址植硅体分析与研究(1997-2003)》,栾丰实、〔日〕宫本一夫主编《海岱地区早期农业与人类学研究》,科学出版社2008年,第20—40页。

[22]与陈雪香副教授私人交流。

[23]事实上,在对海岱地区史前农业的研究中,十分有必要考虑不同文化的持续时间,但由于目前考古发现和测年数据的不平衡,暂且如此,期待未来更多的考古发现和资料积累。

[24]图二、图三相关遗址参见图一。

[25]国家文物局主编:《中国文物地图集·山东分册》(上),中国地图出版社2007年,第89—95页。

[26][35]靳桂云:《后李文化生业经济初步研究》,《东方考古》(第9集),科学出版社2012年,第579—594页。

[28]a.靳桂云等:《辽东半岛南部农业考古调查报告——植硅体证据》,《东方考古》(第6集),科学出版社2009年,第306—316页;b.马永超等:《大连王家村遗址炭化植物遗存研究》,《北方文物》2015年第2期。

[29]a.靳桂云等:《山东胶州赵家庄遗址龙山文化炭化植物遗存研究》,中国社会科学院考古研究所科技考古中心编《科技考古》(第三辑),科学出版社2011年,第36—53页;b.赵志军:《两城镇与教场铺龙山时代农业生产特点的对比分析》,《东方考古》(第1集),科学出版社2004年,第211—215页。

[30]a.靳桂云等:《山东莒县、胶州植物考古调查》,《东方考古》(第6集),科学出版社2009年,第343—349页;b.靳桂云等:《山东茌平龙山文化遗址植物考古调查》,《东方考古》(第6集),科学出版社2009年,第317—320页。

[31]靳桂云:《山东先秦考古遗址植硅体分析与研究(1997-2003)》,栾丰实、〔日〕宫本一夫主编《海岱地区早期农业与人类学研究》,科学出版社2008年,第20—40页。

[32][60]同[29]b。

[33][72]靳桂云、王传明:《海岱地区3000BC~1500BC农业与环境研究——来自考古遗址的植硅体证据》,《东方考古》(第7集),科学出版社2010年,第322—332页。

[34]图五、图六数据参见:a.同[8]a;b.吴文婉等:《章丘西河遗址(2008)植物遗存分析》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年,第373—390页;c.王海玉等:《山东省临沭县东盘遗址2009年炭化植物遗存分析》,《东方考古》(第8集),科学出版社2012年,第357—372页;d.靳桂云等:《山东即墨北阡遗址(2007)炭化种子果实遗存研究》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年,第239—254页;e.王海玉、靳桂云:《山东即墨北阡遗址(2009)炭化种子果实遗存研究》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年,第255—279页;f.靳桂云等:《淄博市房家龙山文化遗址植物考古报告》,山东省文物考古研究所编《海岱考古》(第四辑),科学出版社2011年,第67—72页;g.吴文婉等:《济南彭家庄遗址浮选结果初步分析》,《东方考古》(第7集),科学出版社2010年,第359—369页;h.靳桂云等:《山东烟台照格庄岳石文化遗址炭化植物遗存研究》,《东方考古》(第6集),科学出版社2009年,第331—343页。

[36]Bruce D.Smith.Low level food production.Journal of Ar⁃chaeological Research,2001,9(1):1-43.

[37]Hu Yaowu et al.,Stable isotope analysis of humans from Xiaojingshan site:implications for understanding the ori⁃gin of millet agriculture in China.Journal of Archaeologi⁃cal Science,2008,35(11):2960-2965.

[38]胡耀武、〔美〕Stanley H.Ambrose、王昌燧:《贾湖遗址人骨的稳定同位素分析》,《中国科学D辑:地球科学》2007年第37卷第1期。

[39]宋艳波:《济南地区后李文化时期动物遗存综合分析》,《华夏考古》2016年第3期。

[40][41]Zhao Zhijun.New archaeobotanic data for the study of the origins of agriculture in China.Current Anthropolo⁃gy,2011,52(4):S295-S306.

[42][43]Dorian Q.Fuller et al.,Presumed domestication?Ev⁃idence for wild rice cultivation and domestication in the fifth millennium BC of the Lower Yangtze region.Antiqui⁃ty,2007,81:316-331.

[44]Ofer Bar-Yosef,Climatic fluctuations and early farming in West and East Asia.Current Anthropology,2011,52(S4):S175-S193.

[46]Jade d’Alpoim Guedes et al.,The impact of climate on the spread of rice to North-eastern China:A new look at the data from Shandong Province.PLOS ONE|2015,DOI:10.1371/journal.pone.0130430 June 30.

[47]张弛:《论贾湖一期文化遗存》,《文物》2011年第3期。

[48]罗武宏:《淮河流域稻作农业起源的植硅体新证》,中国科学技术大学博士学位论文,2014年,第47—57页。

[49][51]a.宋艳波、饶小艳:《北阡遗址鱼骨研究》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年,第180—188页;b.宋艳波、饶小艳:《北阡遗址出土动物遗存研究》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年,第189—193页。

[50][53]栾丰实:《大汶口文化发现与研究》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第54—68页。

[52]Wang Fen et al.,Reconstructing the food structure of an⁃cient coastal inhabitants from Beiqian village:Stable iso⁃topic analysis of fossil human bone.Chinese Science Bu⁃lletin,2012,57(17):2148-2154.

[54]靳桂云、王传明:《海岱地区新石器时代气候与环境》,《古地理学报》2010年第12卷第3期。

[55]a.中国社会科学院考古研究所编著:《山东王因——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2000年,第68—69、421—422、424—441页;b.高广仁、胡秉华:《山东新石器时代环境考古信息及其与文化的关系》,《中原文物》2000年第2期;c.中国社会科学院考古研究所山东工作队:《山东汶上县东贾柏村新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1993年第6期。

[56]张居中等:《淮河中游地区稻作农业考古调查报告》,《农业考古》2004年第3期。

[57]龙虬庄遗址考古队编著:《龙虬庄——江淮东部新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1999年,第440、523—529页。

[58]靳桂云等:《山东半岛早期农业研究新进展》,中国考古学会编《中国考古学会第十二次年会论文集》,文物出版社2010年,第228—236页。

[59]马永超、靳桂云:《海岱龙山文化农作物类型及区域特点分析》,待刊。

[61]这里需要说明的是,两城镇所采的数据系2001年浮选所得(1999-2000年发掘浮选时稻遗存出土的普遍性为15.5%,2001年发掘浮选时这一数据达49%,我们的统计暂从后者,一方面,后者与教场铺遗址数据同出一文,具有较强的可比性;另方面,前者共计样品265份,发现植物种子的有122份,出土水稻的有39份,若以122作为统计基数,则稻的普遍性达31.97%;此外,不同的发掘区和采样单位对浮选结果也会有一定的影响。两批数据来源分别参见:〔加拿大〕加里·克劳福德等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化植物遗存的初步分析》,《考古》2004年第9期;赵志军:《两城镇与教场铺龙山时代农业生产特点的对比分析》),教场铺的植物考古数据并未全面发表,在这2个遗址中,稻在所有农作物中百分比不明,稻的出土普遍性是相对于所有样品而言;而其他遗址的普遍性均为出土稻遗存的遗迹数量与出土农作物遗迹数量的比值。

[62]数据参见:a.同[29]a;b.同[29]b;c.同[34]f;d.宋吉香:《山东桐林遗址出土植物遗存分析》,中国社会科学院研究生院硕士学位论文,2007年。

[63]Dorian Q.Fuller and Qin Ling,Water management and la⁃bour in the origins and dispersal of Asian rice.World Ar⁃chaeology,2009,41(1):88-111.

[64]Jin Guiyun et al.,Neolithic rice paddy from the Zhaojia⁃zhuang site,Shandong,China.Chinese Science Bulletin2007,52(24):3376-3384.

[65]郑晓蕖:《胶东地区史前水田研究》,山东大学历史文化学院硕士学位论文,2014年,第33—36页。

[66]高明奎:《桐林遗址龙山文化制陶业及相关问题研究》,北京大学考古文博学院硕士学位论文,2008年。

[67]梁中合:《山东临朐西朱封龙山文化玉器的发现与研究》,杜金鹏主编《临朐西朱封龙山文化玉器研究》,中国社会科学出版社2015年,第1—25页。

[68]〔美〕麦戈文等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化酒遗存的化学分析——兼谈酒在史前时期的文化意义》,《考古》2005年第3期。

[69]同[18]d。

[70][86]邵望平:《试论淮系史前文化及裴李岗文化的主源性》,《邵望平史学、考古学文选》,山东大学出版社2013年,第203—234页。

[71][87]栾丰实:《大汶口文化与崧泽、良渚文化的关系》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第134—155页。

[73]有学者认为,龙山文化衰落后崛起的岳石文化可能受到外来人群的强烈影响(a.张国硕:《岳石文化来源初探》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版)1989年第1期;b.方辉、崔大勇:《浅谈岳石文化的来源及族属问题》,中国考古学会编《中国考古学会第九次年会论文集》,文物出版社1997年,第93—107页);另有学者认为,海岱地区史前文化的衰落是从龙山文化晚期开始的,无论从制陶技术还是聚落形态等方面,岳石文化都是龙山文化晚期的继续,没有强烈的变迁(a.栾丰实:《论岳石文化的来源》,张学海主编《纪念城子崖遗址发掘60周年国际学术讨论会文集》,齐鲁书社1993年,第266—282页;b.张学海:《龙山文化》,文物出版社2006年,第119页)。尽管龙山文化晚期已经开始衰落,但现有材料显示,岳石文化的聚落形态尤其是墓葬和陶器面貌,与龙山文化相较确实呈现出强烈的变异,即使是与龙山文化晚期,也有显著的不同。

[74]a.陈雪香、郭俊峰:《山东章丘马安遗址2008年浮选植物遗存分析》,《东方考古》(第5集),科学出版社2008年,第368—371页;b.吴文婉、郝导华、靳桂云:《济南彭家庄遗址浮选结果初步分析》,《东方考古》(第7集),科学出版社2010年,第359—369页。

[75]靳桂云等:《山东烟台庙后遗址植物考古研究》,《东方考古》(第6集),科学出版社2009年,第321—330页。

[76]同[28]a。

[77]同[62]d,第33页。

[78]郑晓蕖等:《山东乐陵尹家岳石文化遗址植物考古报告》,山东省文物考古研究所编《海岱考古》(第六辑),科学出版社2013年,第139—150页。

[80]a.同[13]b;b.方辉:《岳石文化衰落原因蠡测》,《文史哲》2003年第3期;c.王巍:《公元前2000年前后我国大范围文化变化原因探讨》,《考古》2004年第1期;d.高江涛、庞小霞:《岳石文化时期海岱文化区人文地理格局演变探析》,《考古》2009年第11期;e.史本恒:《胶东半岛聚落选址与农业发展的关系——一个土壤学的视角》,《农业考古》2011年第1期。

[81]Chen Wei,Wang Weiming.Middle-late Holocene vege⁃tation history and environment changes revealed by pol⁃len analysis of a core at Qingdao of Shandong Province,East China.Quaternary International,2012,254:68-72.

[82]吴文婉等:《山东午台龙山文化遗址炭化植物遗存的初步分析》,待刊。

[83]韩茂莉:《中国农业历史地理》,北京大学出版社2012年,第52页。

[84]同[18]c。

[85]栾丰实:《海岱龙山文化的发现和研究》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第219、220页。

[88]同[18]b。

[89]〔日〕宫本一夫:《东北亚地区农耕的形成后与扩散》,《东方考古》(第1集),科学出版社2004年,第189—197页。

Abstract:The archaeological discoveries of pre-historical rice remains presents an increase in number and an expansion in distribution from Houli Culture to Longshan Culture.The number of rice remains de⁃creased when it comes to Yueshi Culture.The Houli Culture was still at a lower stage of food production when rice played a minor role in people’s livelihood.In Beixin Culture and early and middle Dawenkou Cul⁃ture,agriculture became the dominant of subsistence strategy with rice farming being a solid mean of agricul⁃tural development.The Longshan Culture witnessed the intensive development of agriculture with rice far⁃ming reaching its peak in Haidai area.When it came to the Yueshi Culture,however,rice farming declined while dry farming was further advanced.

Key words:Haidai area;pre-historical;rice remains;agriculture

(责任编辑:黄 苑;校对:朱国平)

Pre-historical Rice Remains in Haidai Area

JIN Gui-yun GUO Rong-zhen WEI Na

(School of History and Culture,Shandong University,Jinan,Shandong,250100)

K871.13

A

2017-04-05

靳桂云(1964—),女,山东大学历史文化学院、文化遗产研究院教授、博士生导师,主要研究方向:新石器时代考古、环境考古、生业考古。郭荣臻(1988—),男,山东大学历史文化学院博士研究生,主要研究方向:环境与生业考古。魏 娜(1992—),女,山东大学历史文化学院硕士研究生,主要研究方向:环境与生业考古。

本研究得到国家社科基金重点项目“环境考古与古代人地关系研究——以海岱地区先秦时期环境考古研究为例”(项目编号:11AZD116)和山东大学“考古与历史学学科高峰建设计划重点项目——海岱地区龙山时代生业经济研究”共同资助。