河北省于家石头村空间组构分析

兰传耀, 刘歆一

(北京建筑大学,北京 100044)

河北省于家石头村空间组构分析

兰传耀, 刘歆一

(北京建筑大学,北京 100044)

空间句法理论认为物质空间不单是人类活动的背景,其更是通过自身“组构”①组构指一组相互关系,其中的任何单个关系都与其他的关系相关联——Bill Hillier《空间是机器》。对人的行为活动产生影响。由于传统村落的内向性强,组构关系在空间发展过程中保留更为完整。于家石头村由于内部人口的增长和外部人流的增加,村落发展中植入了现代经济发展要素,导致承载着传统的空间组构关系正在慢慢丢失。文章通过运用句法理论分析于家村空间组构关系,总结当前物质空间发展与传统空间脉络之间的矛盾,旨在为于家村的更新改造提供参考。

于家村;空间句法;组构;整合度

Abstract:According to the theory of Space Syntax, material space not only is the background of human activities, but also has a unique impact on human behavior through its spatial"configuration". Due to the traditional settlement that have strong introversion, "configuration" is preserved more completely in the process of space development. With the growth of the population and the increaseof people's flow, Yujia stone villageimplanted modern economic elements for the development, which has led to the change of the traditional spatial "configuration" . Therefore,this paper analyzes the contradiction between the present space formulation and the configuration in traditional space in Yujiavillage by using syntax theory, so that we can get some experiences for the renovationin the future.

Key words:Yujia village; space syntax; configuration; integration

“自下而上”自然演进的传统村落由于受快速城市化的影响,已不再是单纯的聚居地,其生产生活方式、空间形态、心理意识等诸多方面均在发生改变,且外化于其物质空间变化之中。许多保护及发展规划并不如预期一般,能够成功引导传统村落的合理发展,村落中保护与开发的矛盾日益凸显。

空间句法是以研究空间组织与人之间相互关系的理论和方法,广泛应用于研究建筑和城市中空间本质和功能之间的关系。句法理论已经诞生多年并趋于完善,国内将空间句法理论运用到传统聚落空间分析的研究逐年增多(张舒菡,2015;韩雪,2015;姜乃琛,2014;宋爽,2014;王鑫,2014;陈轶波,2013等),但研究对象多集中于空间变化不大的传统村落,缺少结合当前城市化发展背景下的相关分析。

1 于家村简介

1.1 历史沿革

于家石头村是河北省唯一的古村落省级文物保护单位,为明代于谦的后裔避难迁居而建,自于有道起繁衍至今已有24代,目前于家村共计1 600余人,村中95%以上为于姓,是典型的以血缘关系聚集而成的村落,村落在崇山峻岭环抱之中而慢慢内向演绎,使于家村的基本空间结构和生活方式都是一脉相承的。因血缘关系而形成的传统村落其空间结构具有一般规律:村落空间往往围绕祖先祠堂依据辈分关系、亲疏关系、等级关系等向外扩展建设[1]。村落营建以祠堂为空间结构的发生点,并沿以街巷空间为轴在特定的自然地理环境向外生长,形成其村落的空间组构关系,并潜移默化地影响整个村落的空间发展。

1.2 村落建设

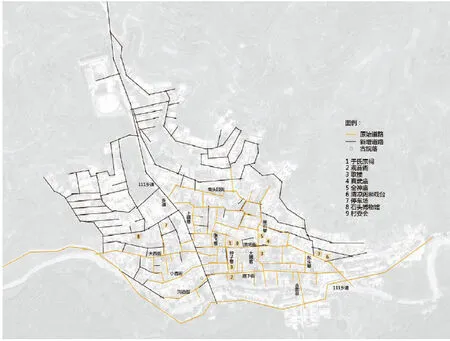

村庄选址于南向的阳坡之上,南边为东西向的山谷冲沟,整个于家村呈东西向沿等高线展开、南低北高沿山势向上逐渐攀升的聚落态势,村庄周边有层叠的耕作梯田环绕。村落的中央是于氏宗祠,最大的庙宇观音阁位于宗祠以南,村中标志性建筑清凉阁位于村东侧入口。于家村内街巷纵横,院落、街道的建置均统一规范,东西为街、南北为巷、不通为胡同,有“六街七巷十八胡同”之称(图1),总长3 700多米。村中东西向街道构成村落的骨架结构,通过小巷和胡同对应山地的起伏变化形成独特的街巷网络。整个村庄的街巷结构以村口的清凉阁为标志,向西在上、中、下3个山体高度层上展开主街,主街宽度从1.5~3 m不等,主街两侧界面有两层的建筑、单层的建筑、院墙或山体,街巷通过合理的高宽比控制塑造出舒适的步行空间体系(图2)。街巷地坪均为青石板铺砌,高低起伏、形态曲折变化丰富,串联起多个水井空间,并以坡道、台阶等衔接石头院落民居。

图1 石头村村庄结构示意图

村庄街巷空间东向贯通清凉阁与寨门,并沿主要街巷串联起各种精神生活和日常生活建筑,有真武庙、观音阁、全神庙和戏台等公共建筑,同时在其前部留出人们聚集的场地,形成村中重要的节点空间(图3)。场地之上往往设置有石质的装置,并在地面的石板铺砌方式上有所区别于街巷,也标志出公共交往空间的属性。

图2 石头村街道

图3 石头村公共建筑全神庙

2 于家村句法分析

2.1 分析方法简介

句法理论通过大量实践观察总结出街道组构关系对人的社会活动的引导规律,不同街道所形成的句法分析基本单元——轴线由于其所处整体中的地位不同,则其对人行为的影响存在差异。轴线图是将街道网络表达为一组数目最少、长度最长的直线网络,但轴线并非街道本身,而是空间中的一个视线单元。不同轴线上物质空间所对应的社会功能也存在差别,比如公共空间会尽量靠近人流大的轴线,居住空间则尽量避免过多人流干扰[2]。整合度表示某一轴线相较于系统中所有其他轴线联系的紧密程度,体现轴线在整体中的可达性和渗透性。在空间中整合度越高之处,其社会经济功能就越高,从而形成一定区域的社会活动中心。本文通过对于家村进行轴线分析,分别从全局(R=n)和局部(R=3)两个层次得出于家村整合度分布情况,从不同层次的整合度值差异上,探索其外化于物质空间中的内在变化规律。

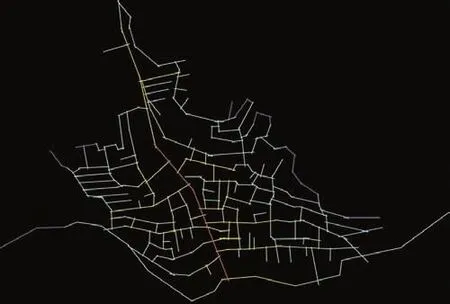

2.2 传统结构句法分析

在传统村落当中精神文化与物质空间存在紧密对应关系,精神性空间作为全体住民表达集体意识和精神诉求的场所,一般处于村落结构中的关键位置,即全局(R=n)整合度最高的区域,较高的可达性可以使空间更好地为整个村落利用。再者,传统村落中交通方式以步行为主,村落空间大小和规模的营造,也以人步行的合适程度作为建设依据,而人步行的合适距离往往是有限的,所以与人生活密切的相关的功能,例如戏台、歌楼、餐饮等场所则多处在局部(R=3)整合度较高的区域,因为其可以更加方便周围居民使用。句法理论认为,在短距离出行过程中,影响人出行范围的主要因素是空间的拓扑距离深度即空间的转折程度,米制距离在此过程中对人出行的阻尼作用很小,拓扑距离越深的空间可达性越差,因此越会增加人的不安全感,所以,一般以3个拓扑距离深度来研究局部空间的整合度[3]。

从整个于家村(R=n)来看,村落整合度最高集中在官坊街和种子巷附近,而于氏祠堂恰好位于街巷交汇处,种子巷的最北段(图4:颜色越暖整合度越高,红色为最高,蓝色最低,以下类推)。对于具有极强血缘关系的于家村,宗祠的公共属性最强,故位于整个聚落可达性最高的区域,并成为整个聚落发展的核心要素。相当一段时期内,于家村在空间上的拓展皆围绕于氏宗祠展开,并结合自然环境形成其颇具特色的传统空间格局。再者,目前村委会选址于祠堂附近,也反映出村民的空间心理特征。

图4 全局整合度分析R=n

从局部(R=3)来看,大西街和底下街成为东西部分各自整合度最高之处(图5)。这表明在局部范围之内,此两街更易汇聚人流,故容易形成小规模的商业活动,形成局部的核心空间。同时由于传统前商后居的商业模式,街道两侧也更易形成大户,从当前院落分布看,底下街两侧确有较别街更多大院。笔者认为,从空间上看两街古时可能承担更多聚落对外联系的作用,因此在局部范围内空间不同程度上也是围绕两街展开。

图5 局部整合度分析R=3

2.3 当前村落结构句法分析

随着城市化进程加快,传统村落的发展面临重重压力,村落传统发展脉络正逐步变化。一方面,从发展角度看,传统村落有时必须打开通往外界的通道并完善内部路网,而现代路网追求效率和经济的目标往往与村落空间顺应自然、塑造精神的传统有所矛盾;另一方面,住民各自出于居住条件改善的目的以及发展观念的转变,在缺乏科学规划的背景下,村落发展并未遵循传统村落空间发展脉络,从而导致蕴含着传统建造哲学和富有传统文化的街巷格局慢慢丢失。

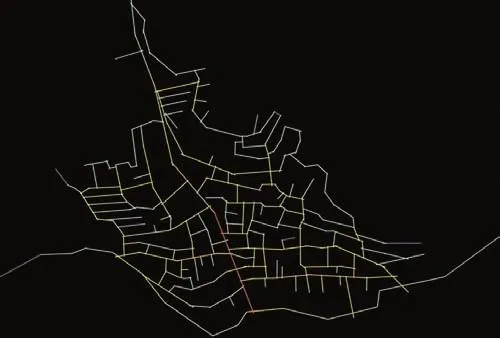

于家村中111乡道贯穿村落南北,对村落空间格局影响极大。从整体空间上看,空间整合度最高区域从原来的底下街和种子巷转移到此乡道(图6),村北新增空间均围绕乡道展开,传统的以六街七巷为村落骨架的村落结构,逐步演变成当前以乡道为核心的新型村落结构。同时,村落空间结构的改变必然伴随着依附于空间上的功能的重新调整,居民外迁和农业活动的减少,村中“六街七巷”的生活性功能正逐步下降,街巷空间中住民驻足而谈的场景越来越少,原有的戏台、祠堂和寺庙等公共空间功能也逐渐减弱。

从局部空间来看,大西街和底下街的局部整合度较之以往明显下降,乡道无论从整体还是局部都成为村落新的整合度核心(图7),越来越多局部核心可承担的功能职责迁移到新的整合度核心——乡道上来,造成聚落内部功能的衰退。

图6 全局整合度分析R=n

图7 局部整合度分析R=3

2.4 问题分析

从句法分析和实际村落建设比较来看,作为于家村重要旅游资源的古村风貌并没有得到很好的保护,尤其是村落空间组构关系衰退较明显。尽管村政府意识到了保护老村街巷格局的重要性,但仅是在村外不远处另辟新地建房,未抓住村落空间拓展根本脉络[4]。同时,由于新旧之间既无隔离亦无过渡,随着内部人口增加和村庄持续扩展,新村与旧村在空间上又重新粘连在一起,传统村落的空间发展脉络无法得到延续,反而被彻底切断。另外,新路建设也是导致传统村落结构破坏的重要因素,于家村中南北乡道穿村而建,村落空间脉络被阻隔打断,因血缘关系而形成的具有极强内聚性的空间格局遭到破坏。同时,现代商业经济所带来的道路功能的转变,又激起对传统空间的改造,传统村落结构风貌进一步丢失。

3 规划建议及总结

对于于家村而言,深厚的血缘关系以及依山傍水的自然条件是村庄建设的两条重要脉络。从传统村落保护角度看,新村建设亦须遵循传统建造脉络,强调物质空间与精神文明的紧密结合,才能在空间上增强村落住民的凝聚力,保证旧村的活力。从旅游发展角度,村落发展过程中博物馆、文化馆或展馆等人流汇集作用较强的公共建筑,宜选址在对传统村落结构全局整合度影响最小的位置,但也要兼具有较高的可达性,乡道规划可选择对整合度影响最低的村庄外围而建,并连接村落的主要街道大西街和底下街,在保证对外联系便捷性的同时,尽量减少对村落内部空间格局的影响。

目前,于家石头村的发展面临快速城市化的巨大冲击,内部建设脉络的丢失和外部要素的植入,对于家村结构风貌带来了巨大的改变。一方面,生活方式和精神诉求的改变,使于家村失去了原本以祠堂为中心并延续六街七巷传统格局的建造传统,进而导致蕴含在物质空间中的建造底蕴正在消失,并持续反作用于物质空间;另一方面,现代经济要素植入传统空间之中,造成于家石头村中对应于传统经济生活模式的内部空间结构的衰退,石头村中心由原来的精神文化中心祠堂转移到经济发展中心乡道上来,传统文化与现代经济的矛盾亟待协调。

[1]范霄鹏,杜晓秋.传统聚落中的社会结构与空间结构[J].中国名城,2012(3):63-66.

[2]王静文,毛其智,杨东峰.句法视域中的传统聚落空间形态研究[J].华中建筑,2008(6):141-143,174.

[3]希利尔.空间是机器[M].杨滔,译.北京:中国建筑工业出版社,2008.84-108.

[4]刘华领,莫鑫,杨辉.古村落的保护与开发策略研究:以河北省井陉县于家村为例[J].规划师,2004,12:80-83.

The Space Syntax Analysis on the Yujia Stone Village in Hebei Province

LAN Chuanyao, LIU Xinyi

(Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China)

G122

A

兰传耀(1993-),男,硕士,主要研究方向为城乡规划。E- mail:1064040379@qq.com.