最简方案框架下“得”字句的生成与推导

海南大学 欧茹萍 陈鸣芬 潘俊峰

最简方案框架下“得”字句的生成与推导

海南大学 欧茹萍 陈鸣芬 潘俊峰

现代汉语“得”字句是语言研究中的一个热门课题,但以往对“得”字句的分析仍存在诸多的分歧。基于前人的研究基础,本文在生成语法最简方案框架下对“得”字句的生成进行了探讨,认为尽管“得”字句在句型结构上丰富多样、语义复杂,但“得”字句的基础生成是相同的;在“得”字句复杂句式“NP1+V得+NP2+VP”中,“V得”后面的“NP2+VP”在句法上构成一个独立的成分,属主谓小句,“V得”后的NP2是该小句的主语,Chomsky(2008)的语段理论及其相关假设为这一观点提供了理论依据及句法检测。

生成语法;标句词;轻动词;语段

1. 引言

现代汉语“得”字句是语言研究中的一个热点,主要原因在于“得”字句在句型结构上的多样性和语义上的复杂性。在传统汉语语法中,“得”字句在句法结构层面上的研究可以说已经基本达到了描写的充分性(详见李临定 1963; 吕叔湘 1980 对“得”字句的描述);而在生成语言学领域,“得”字句的研究主要是以解释性为目标,对“得”字句的生成进行推导并解释句子的产生机制及其演化过程。

根据现有的文献,汉语“得”字句大致可以分为三类:描述性的“得”字句、结果性的“得”字句和可能性的“得”字句。以下例(1)—(3)分别为“得”字句的三种类型:

(1) 我跑得很快。

(2) 我跑得很累。

(3) 我做得好这项工作。

在生成语法中,对于以上三种结构,人们探讨的焦点主要集中在两个方面:第一,汉语轻声的“得”属于哪类句法范畴?在以上三种结构中,“得”的句法范畴是否一致?第二,现代汉语中的“得”字句是如何生成的?

生成语法的句法理论自20世纪90年代以来有了重大革新,其中最重要的是乔姆斯基提出的最简方案(Chomsky 1993, 1995)。近几年来随着生成语法的迅速发展,最简方案(Chomsky 2007, 2008)中的很多句法理论和假设都有了很大的更新。本文拟在生成语法最简方案的框架下,基于前人的研究基础,对现代汉语“得”字句的句法生成进行探讨,并对以上两个问题给出尝试性的分析和解释。

2. “得”字句生成语法研究现状评介

“得”的句法范畴在汉语中一直是个颇具有争议性的问题。传统汉语语法对“得”的分析陈述不一,“得”曾被当作特殊介词、动词后缀、结构助词。在生成语法领域, 自Huang(1982)对汉语生成语法做了开拓性研究以来,汉语中的“得”先后被分析为标句词(complimentizer)、轻动词(light verb)等。下面我们就生成语法领域“得”字句研究中的几种代表性观点进行述评,并在此基础上探讨汉语“得”字句的句法生成与推导。

2.1 Huang (1982)的分析

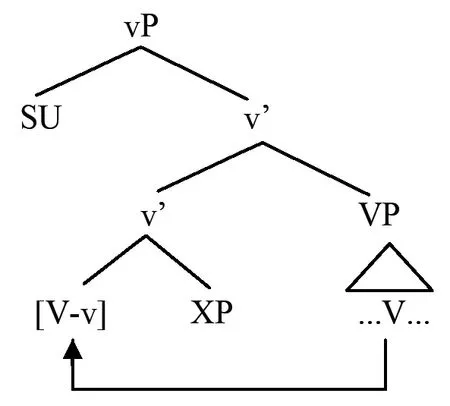

“得”作为标句词这一观点,最早是由Hashimoto提出。Hashimoto(1971)指出词素“得”源于方向性动词或介词“到”(到达),作为标句词引导表示程度或结果性的状语。Huang (1982, 1988)同意Hashimoto的提法,并结合Larson(1988)提出的VP Shells理论对“得”字句中的动词复制现象进行了初步的解析,如下图所示:

在(4)中,“得”字被分析为标句词,引导一个表示结果的从句“很累”,然后与动词“骑”构成谓词的其中一个VP投射,而动词的复制(即“骑马”)被解释为谓词的另一VP投射*Larson(1988)提出的VP Shells理论中的其中一个核心假设为:谓词的句法结构中可以有两个或两个以上的VP投射。。何元建(1995),杨寿勋(1998)等对“得”作为标句词这一观点提出质疑,杨寿勋(1998)指出“得”字的基本语法特点是在句法上“得”与其所黏附的中心语呈并列式合成关系,如(5)所示:

(5) a. 我跑得很快。

b.* 我跑步得很快。

c. 我跑步跑得很快。

忽视“得”字句的这一基本语法特点,把“得”作为标句词,错误地预言了“得”不是附在动词性成分后的后缀,何元建(1995)的删略对比为这一观点提供了佐证。

(6) 我说得[张三不好意思],说得[李四有点难堪]。

(7) *我说得[张三不好意思],0得[李四有点难堪]。

(8) *我说得[张三不好意思],00[李四有点难堪]。

2.2 杨寿勋(1998)的分析

杨寿勋(1998)在生成语法的最简程序框架下对“得”字句进行研究。在总结前人研究的基础上,杨寿勋指出汉语中轻声的“得”源于单音节动词“得”(取得,获得),其所在的“得”字句中,“得”字本身“取得,获得”的意思已经失去,但仍然保留了动词“得”的一些语义特征,即动词“得”的及物性和完成的意义,因而轻声“得”像动词“得”一样能带自己的补语。杨寿勋(1998)提出应把“得”看作句子结构中的一个独立成分,建议把“得”视为轻动词(light verb)的中心语。杨寿勋这一提议为不少学者接受,在后来的研究中,不少学者(如Lin 2001; 熊仲儒 2002等)都倾向于把汉语轻声的“得”分析为轻动词。

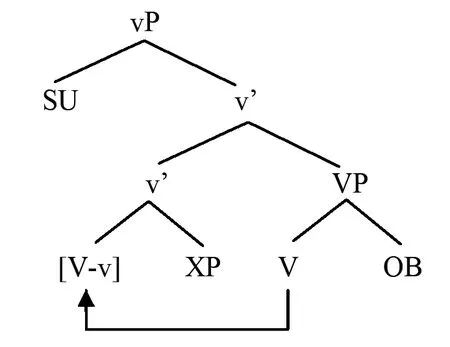

在“得”字句的生成推导上,杨寿勋不区分描述性的“得”字句和结果性的“得”字句,统称它们为“得”字句,认为“得”在这两种句式中的性质是一样的,即都是轻动词的中心语。根据Chomsky(1993,1995)的最简程序框架,杨寿勋提出“得”字句的生成与推导如下:

(杨寿勋 1998: 62)

(9)和(10)分别是不及物动词的“得”字句和及物动词的“得”字句,“得”字句中形态上的要求使VP的中心语必须移到轻动词v上,以满足v的强特征核查,根据复制理论,移动后留下的语迹是V的复制品,在演算系统向语音界面和逻辑界面拼读时给予删除。但问题在于根据(10)生成的句子在汉语中是不能被接受的,如(11)所示:

(11) * 他骑得很累马。

从句法上看,根据(10)生成的句子在汉语中之所以不能被接受,是因为(10)中的XP阻断了对OB格特征的核查。杨寿勋(1998)也注意到了(10)中宾语名词的位置有误,并提出了避免这种错误出现的几种选择。一种是抑制动词宾语的出现,或者把动词当作不及物动词,让宾语从上下文推导出来,如(12),根据不同的上下文,可以有不同的理解:

(12) 他骑得很累。

a. 他骑马骑得很累。

b. 他骑自行车骑得很累。

c. 他骑大象骑得很累。

第二种办法是动词复制,如(12a)—(12c)所示,宾语名词与动词结合,作为话题直接嫁接到v’上。但是这两种方法(特别是第一种)的语用因素居多,而且抑制动词宾语的出现或者把动词当作不及物动词这一做法解释不了以下语言现象:

(13) a. 我吃得完这碗饭。

b. 我做得好这项工作。

c. 我看得清楚这些字。

(13)中的句子是表示可能性的“得”字句,与(11)在结构上完全相同,但它们却是汉语中完全合法的句子。

2.3 陈虎(2001)的分析

与杨寿勋(1998)的分析相同,陈虎(2001)对“得”字句的生成推导也是置于生成语法的最简方案框架之下,所不同的是,陈虎所指的“得”字句除了描述性的“得”字句和结果性的“得”字句外,还包括可能性的“得”字句,并提出“得”在不同的句式中的性质是不一样的,应给予不同的处理。

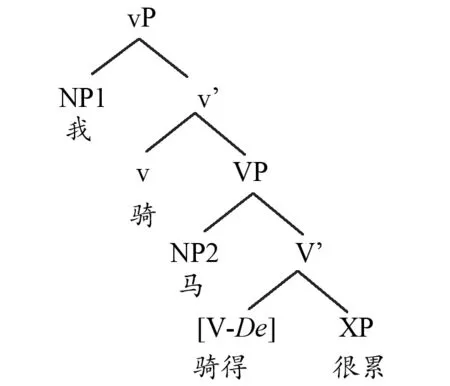

在表示结果性的句式中,“得”兼有结构助词和表示完成意义的动态助词两种性质,“得”字句的生成为(14):

(陈虎 2001: 59)

陈虎(2001)指出,在(14)中“得”作为动词的体态成分必须与动词一起移位,以满足v的强特征核查,或者从词库中再选出一个动词并将其嫁接到v上,于是就产生了(15),即动词的复制结构。

对于描述性的“得”字句,陈虎(2001)提出描述句中“得”是一个比较纯粹的结构助词,描述性“得”字句和结果性“得”字句的根本区别在于描述句带宾语时不能有V+De+N+C的结构,试比较:

(16) 我骑得很快。

(17) *我骑得马很快。

(18) 我骑得马很累。

在表示可能的句式中,陈虎(2001)把“得”处理为一个兼有情态动词性质的结构助词,“得”字句的生成结构为(19):

(陈虎 2001: 59)

在(19)中,因为补语XP与V-De的关系密切,强制性地重新分析为V°。

本文认为,陈虎(2001)对“得”字句的生成推导存在以下几点不足:第一,在表示结果性的“得”字句中,陈虎认为“得”是属于动词的体态成分。我们都知道,汉语中表示体态标记的有三个,即“了、着、过”,陈虎的这一提议仍有待进一步商榷。第二,在描述性的“得”字句中,陈虎提出描述性“得”字句和结果性“得”字句的根本区别在于描述句带宾语时不能有V+De+N+C的结构。本文认为这种区别是对语料的错误解释,(17)不能被汉语所接受,更多是出于语义的原因,因为在(17) 中,补语C的语义指向不是NP2,而是V。因此,抛开这一区别,描述性“得”字句和结果性“得”字句的生成有可能是一样的。第三,关于可能性的“得”字句,陈虎提出补语XP与V-De的关系密切,强制性地重新分析为V°,这样一来就出现以下问题:为了满足v的强特征核查,整个V’就得往v上移,这样就同时违反了Chomsky(1995)提出的语链一致条件(Chain Uniformity Condition)和Radford(2009)提出的吸引最小投射条件(Attract Smallest Condition)。

此外,杨寿勋(1998)和陈虎(2001)的分析大部分只涉及到“得”字句的简单句式,对于“得”字句复杂句式提及甚少。由上可见,“得”字句虽是语言研究中的一个老课题,但以往的分析中仍存在诸多的分歧和不足。

3. “得”字句的句法生成与推导

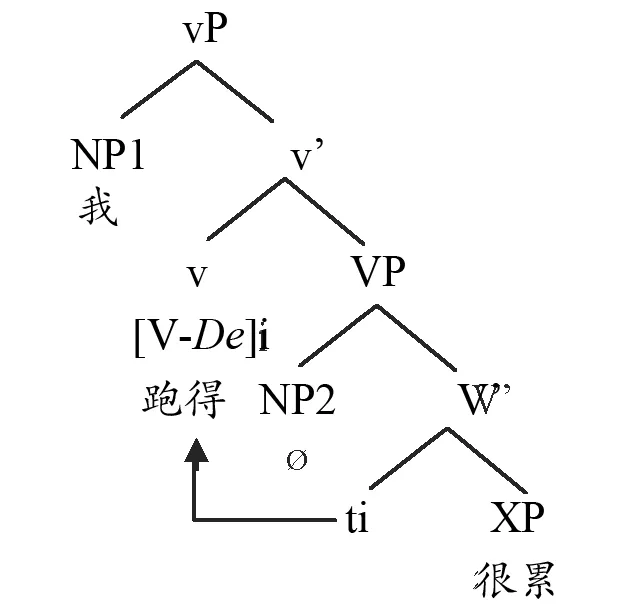

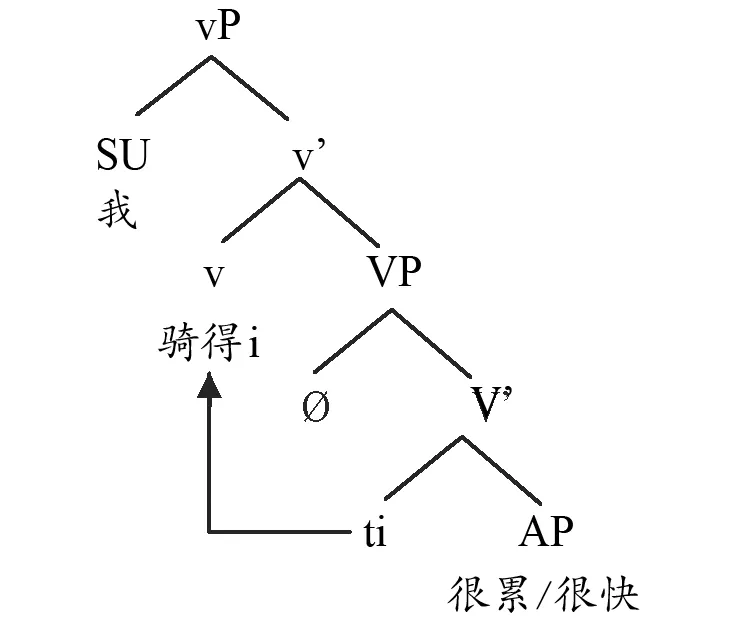

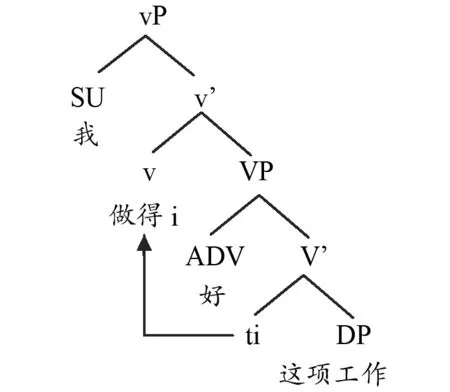

我们把“得”字句分为简单句式和复杂句式两部分分别进行推导。首先,我们承认汉语中轻声的“得”属轻动词这一观点的合理性,认为“得”字的句法范畴在“得”字句的三种结构中是一致的。根据Chomsky(1995)所提出的轻动词理论框架,假设“得”字句的简单句式基础生成结构为(20):

其中XP可以是AP或NP,[Spec, VP]的位置可以为空也可以为ADV,在描述性和结果性的“得”字句中,XP的位置为AP,[Spec, VP]的位置为空,在可能性的“得”字句中,XP的位置为NP,[Spec, VP]的位置为ADV,为了满足v的强特征核查,VP的中心语必须移动到轻动词v上,应用于具体的例句中就产生了(21)和(22),(21)是表示描述性和结果性的“得”字句,(22)是可能性“得”字句的生成。

值得一提的是,在(22)中因为[Spec, VP]的位置为ADV,这样一来避免了杨寿勋(1998)分析中的阻断效应,同时(22)中也未出现陈虎(2001)分析中违反的语链一致条件和吸引最小投射条件的现象。

接下来我们看看“得”字句复杂句式(即NP1+V得+NP2+VP)的生成结构。NP1+V得+NP2+VP是汉语中较为常见的一种句式,传统汉语语法领域对这一结构的争议颇多,其中的一个争议焦点是“V得”后的名词成分是“V得”的宾语还是“V得”后面整个述补结构的主语。这一问题的回答对“得”字句复杂句式的生成与推导甚为关键,它决定了“V得”后面是一个CP还是一个VP。试比较下面的句子:

(23) 他逼得我走投无路。

(24) 他害得我考试没过。

(25) 她哭得眼睛都肿了。

(26) 他讲得口水都干了。

仔细观察上面的例子我们不难发现,“得”后的名词与谓语之间的关系并非完全相同。在(23)、(24)中,“得”后的名词可以直接成为“得”前动词的论元,而在(25)、(26)中,“得”后名词不可以直接成为“得”前谓词的宾语,我们不可以说“她哭眼睛”“他讲口水”。在传统汉语语法中,一些学者认为在(23)、(24)中“得”后的名词是宾语,而(25)、(26)这类句子中“得”后的“名+动”是主谓小句做补语,理由是:“我”是“逼”的论元,“眼睛”不是“哭”的论元。

在生成语法领域,Huangetal.(2009)认为“V得”后的名词成分是“V得”的宾语,他们观察到汉语中的感叹词“呀”可以出现在动词和它的从句宾语之间,但不能出现在动词和它的名词宾语之间。如:

(27) 他告诉朋友呀,去投奔亲戚。

(28) *他告诉呀,朋友去投奔亲戚。

(29) 他说呀,朋友去投奔亲戚。

在Huangetal.(2009)看来,(28)不合法是因为“呀”出现在动词“告诉”和它的名词宾语“朋友”之间,这种检测也用于“得”字句中:

(30) 他气得我呀,不想写信。

(31) *他气得呀,我不想写信。

Huangetal.(2009)指出,(31)虽属合法,但语用上解释奇怪。本文认为,用感叹词“呀”在句子中的位置作为依据用于支撑“V得”后的名词成分是“V得”宾语这一观点甚为不妥。原因之一在于,汉语中感叹词“呀”作为语音上的停顿,在句子中的位置非常灵活,如(32)—(37)在汉语中都属完全合法的句子:

(32) 他呀,逼得我走投无路。

(33) 他逼得呀,我走投无路。

(34) 他逼得我呀,走投无路。

(35) 他呀,讲得口水都干了。

(36) 他讲得呀,口水都干了。

(37) 他讲得口水呀,都干了。

其次,从语义上看,在NP1+V得+NP2+VP这一结构中,VP在语义上只能用于修饰NP2,试比较以下例句:

(38) 他骑得很累。

(39) 他骑得马很累。

(40) 他逼得我走投无路。

(41) 他讲得口水都干了。

(38)是“得”字句的简单句式,(39)—(41)都是NP1+V得+NP2+VP结构,在(38)中,补语“很累”语义上指主语“他”,而(39)—(41)的补语在语义上都只能用于修饰NP2,而不能指NP1。因此本文认为,“V得”后面的NP+VP在句法上构成一个独立的成分,属主谓小句,“V得”后的名词是该小句的主语。在“得”字句复杂句式的生成上,“V得”后面所接的应该是一个CP,如(42)所示:

(42)

4. 语段与“得”字句的生成与推导

最简方案自提出以来不断得到发展和充实。语段(phase) 是在最简方案(Chomsky 2001, 2008)发展过程中提出来的新概念, 它与人们对于语言机能(faculty of language)认识的不断深化和生成语法理论的发展有密切关系(何晓炜 2007)。Chomsky(2000, 2001)指出语言机能一次只能加工和储存有限的句子结构,而句子结构是建立在语段的基础上,句法的推导以语段为单位循序进行,为了减轻运算负担,语段应该尽可能地小。在最简方案框架内, 通常小句的基本结构是由[CP TP vP VP] 构成,其中CP和vP属于语段,原因在于语段的本质是命题(Chomsky 2000),CP代表一个完整的句子,vP代表一个完整的题元/论元结构(包括域外论元)。Chomsky(2001, 2008)进而提出,一旦语段形成,语段中心语的补语(即CP中的TP,vP中的VP)就会被转交到语音部分和语义部分,被转交的成分不能再参与下一个语段的句法操作,这就形成了语段不可穿透性条件(Phase Impenetrability Condition)。语段及其相关假设的提出为汉语“得”字句的生成提供了理论依据,先看看下面的例子:

(43) 这药苦得张三喝不下。

语言直觉告诉我们,(43)中主句的主语“这药”是小句“张三喝不下”的逻辑宾语,(43)中的小句可还原为:

(44) 张三喝不下这药。

此外,处于宾语位置的名词短语“这药”可以话题化:

(45) 这药张三喝不下。

那么,在不违反领属条件(Subjacency Condition)的情况下,名词短语“这药”是如何从小句中谓词的宾语移至句首主语的位置上呢?我们先看看(44)中的小句是如何生成的。

在(46)中,名词短语“这药”源于小句的宾语位置,根据动词短语内的主语假说,主语“张三”源于[Spec, VP]的位置,T上的EPP特征和吸引最近条件(Attract Closest Condition)使得小句主语“张三”移至[Spec, TP]的位置上。假设“V得”后面是一个CP,根据CP分裂假说,CP中有一个[top],小句的宾语“这药”可以移至[Spec, CP]上,于是就产生了(45)。Chomsky(2001, 2008)提出一旦语段形成,语段中心语的补语(即CP中的TP,vP中的VP)就会被转交到语音部分和语义部分,(46)是一个CP,属于语段,其中的TP作为语段中心语的补语被转交到语音和语义部分,而名词短语“这药”处于[Spec, CP]的位置,不能被转移到语音和语义界面,因而对下一个语段的句法操作仍处于活跃状态,为满足主句中T上EPP特征的核查,名词短语“这药”最终移至主句的主语位置。如果“V得”后面是一个VP,那么处于宾语位置的名词短语“这药”将无法移至主句的主语位置。

从上面的分析可以看到,语段及其相关假设的提出不仅为汉语“得”字句的生成推导提供了理论依据,还使“得”字句中的一些语言现象得到更为合理的分析和解释。

5. 结语

本文在生成语法的最简方案框架下,首先对以往“得”字句研究中几种代表性的观点进行了述评;在此基础上,本文把“得”字句分为简单句式和复杂句式两部分进行分析推导,通过分析指出,尽管“得”字句在句型结构上丰富多样,语义复杂,但“得”字句的基础生成是一样的,为“得”字句的生成提供了一个较为统一的解释。此外,从以上分析,我们也可以看出,随着生成语言理论的不断更新和充实,许多语言问题将在新的理论框架之下得到更好的解决。

Chomsky, N. 1993. A minimalist program for linguistic theory [C] // K. L. Hale & S. J. Keyser (eds.).TheViewfromBuilding20:EssaysinLinguisticsinHonorofSylvainBromberger. Cambridge: MIT Press. 1-52.

Chomsky, N. 1995.TheMinimalistProgram[M]. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, N. 2000. Minimalist inquiries: The framework [C] // R. Martin,etal. (eds.).StepbyStep:EssaysonMinimalisminHonorofHowardLasnik. Cambridge: MIT Press. 89-155.

Chomsky, N. 2001. Derivation by phase [C] // M. Kenstowicz (ed.).KenHale:ALifeinLanguage. Cambridge: MIT Press. 1-52.

Chomsky, N. 2007. Approaching UG from below [C] // S. Uli & H. M. Gaertner (eds.).Interfaces+Recursion=Language. New York: Mouton de Gruyter. 1-29.

Chomsky, N. 2008. On phases [C] // R. Freidin,etal. (eds.).FoundationalIssuesinLinguisticTheory:EssaysinHonorofJeanRogerVergnaud. Cambridge: MIT Press. 133-166.

Hashimoto, A. 1971.MandarinSyntacticStructures[M]. Unicorn (Chi-Lin). Princeton: Princeton University Press.

Huang, C. T. J. 1982.LogicalRelationsinChineseandtheTheoryofGrammar[D]. Doctoral Dissertation. MIT.

Huang, C. T. J. 1988. Wo pao de kuai and Chinese phrase structure [J].Language64 (2): 274-311.

Huang, C. T. J.,etal. 2009.TheSyntaxofChinese [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Larson, R. 1988. On double object constructions [J].LinguisticInquiry(19): 335-391.

Lin, T. H. 2001.LightVerbSyntaxandtheTheoryofPhraseStructure[D]. Doctoral Dissertation. University of California, Irvine.

Radford, A. 2009.AnalyzingEnglishSentences:AMinimalistApproach[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

陈 虎. 2001. 汉语“得”字补语结构新探 [J]. 解放军外国语学院学报 (2): 56-60.

何晓炜. 2007. 语段及语段的句法推导——Chomsky 近期思想述解 [J]. 外语教学与研究 (5): 345-351.

何元建. 1995. X标杆理论与汉语短语结构 [J]. 国外语言学 (2): 36-44.

李临定. 1963. 带“得”字的补语句 [J]. 中国语文 (5): 396-410.

吕叔湘. 1980. 现代汉语八百词 [M]. 北京: 商务印书馆.

熊仲儒. 2002. 自然语言的词序 [J]. 现代外语 (4): 372-386.

杨寿勋. 1998. “得”的生成语法研究 [J]. 现代外语 (1): 51-73.

(责任编辑 李淑静)

海南省中西部高校提升综合实力工作资金项目(01J1N5004);海南省哲学社会科学规划课题“海口地区特殊型语言障碍儿童的筛查及动词论元结构习得研究”(HNSK(ZC)15-32)。

H043

A

2095-5723(2017)03-0027-07

2017-02-28

通讯地址: 570228 海南省海口市 海南大学外国语学院