朝鲜总督府观测所的古代测候研究探赜

杨 凯

(南京信息工程大学科学技术史研究院,南京 210044)

朝鲜总督府观测所的古代测候研究探赜

杨 凯

(南京信息工程大学科学技术史研究院,南京 210044)

在考察朝鲜总督府观测所的建立、发展及其主要工作的基础上,通过对该所主要创始人和田雄治以及《朝鲜古代观测记录调查报告》的另一位作者关口鲤吉的生平及其研究成果进行整理,探讨了《朝鲜古代观测记录调查报告》的主要内容及其中三个重要研究方向的得失优劣。和田雄治与关口鲤吉分别在气象和天文领域,利用李氏朝鲜的古代记录研究了半岛气候变化和彗星运动规律。和田还编绘、分析了汉城140年间雨量和雨日变化图表,并通过对测雨器的实物研究解决了《风云记》等在数据来源可靠性方面的问题。关口力图复制和田的研究范式,利用朝鲜的“星变测候单子”验证近代彗星研究。由于这些记录以及气象和天文各自领域的一些特点,限制了二人研究方法的普适性。同时,关口的研究不及和田的可靠、深入。和田雄治与关口鲤吉之后,科技史研究在总督府观测所停滞不前。

朝鲜总督府观测所 《朝鲜古代观测记录调查报告》 和田雄治

朝鲜半岛是日本殖民经营最久的地区之一,日本先后设置朝鲜统监府(1905~1910)和朝鲜总督府(1910~1945)对半岛加以统治*关于日本对朝鲜半岛的殖民统治,国内已有相当数量研究。研究现状,可参见以下综述:宋成有《中国的韩国史研究综述》,《韩国学丛书》,第9辑,中山大学出版社,2002年,309~320页;权赫秀《最近三十年国内学界有关朝鲜半岛近现代史研究综述》,《朝鲜·韩国历史研究》,2009年,第10期,185~205页。。在此期间,一批日本气象学者和工作人员抵达半岛各地,展开了大规模并且长期的气象观测和有关研究工作。这些气象学者中又以和田雄治(1859~1918)为代表,不仅从事本专业内的气象观测,对朝鲜半岛原有的古代观象工作也给予关注并进行了整理和发掘。和田主要发现了以下半岛古代科技成就:天文学方面,考察了半岛现存最早的疑似观星台(庆州瞻星台)遗址,并认为该观星台的复合功能设计相较于同时代(公元7世纪)的中国天文台之设计,具有超前性。气象学方面,对半岛学者首创的测雨器和雨量计录进行了研究,并整理了百余年间半岛降雨量记录以求发现半岛气候变化之规律。上述研究成果,主要集中在《朝鲜古代观测记录调查报告》一书中。

此前已经有半岛和日本科学史学者研究了该报告中所提及的有关朝鲜王朝时代之科技成果*该报告中涉及的天文观测仪器和有关学说曾引起中日韩三国多位学者展开并参与讨论,如千宽宇、薮内清、全相运、石云里、陈辉等。,中国学者对此亦有涉足*可参见石云里《古代中国天文学在朝鲜半岛的流传和影响》(《大自然探索》,1997年第2期,119~124页)、《中朝两国历史上的天文学交往(一)》(《安徽师范大学学报(自然科学版)》,2014年第1期,6~15页)、《中朝两国历史上的天文学交往(二)》(《安徽师范大学学报(自然科学版)》,2014年第2期,108~113页)。。关于殖民背景下的科学技术对被殖民地区的影响以及传播,中外学者从学理角度也多有分析*例如国内有梁波的《技术与帝国主义研究:日本在中国的殖民科研机构》和韩健平的《日伪时期的殖民地科研机构:历史与文献》从科技史角度对日本在华殖民科研机构进行了深入探讨。。笔者试就朝鲜总督府观测所及其古代测候研究为切入点,考察这一日本殖民科研机构的主要科技史研究工作及其局限性。

1 朝鲜总督府观测所与和田雄治的主要工作

1.1 朝鲜总督府观测所

日本很早就试图在朝鲜展开近代化的测量工作,而日本的该项工作之开展实际就是半岛近代测量事业的开端。成规模的近代测量,最早可以追溯至日本强迫朝鲜签订《江华条约》后拥有的半岛海岸测绘权。该条约的第七款规定:

朝鲜国沿海岛屿岩礁,从前未经审检,极为危险。准听日本国航海者随时测量海岸,审其位置深浅,编制图志,俾两国船客以得避危就安。[1]

日本驻朝鲜观测机构所从事的各种观象和测量工作,不论从长远的殖民侵略之意图,还是从正常商贸的需求来看,在当时皆尤为关键,因此,得到日本当局并军方的高度重视,各方为加强测候工作而多次进行了跨部门协调合作:

由于天象观测分属内务、海军、文部三省,气象观测分属内务、海军两省,导致设施重叠、经费浪费、效率低下。有鉴于此,明治二十一年(1888)五月十日,三省大臣联署内阁议案:将天象观测与气象观测分别移交文部省与内务省下辖,实施统一领导。[2]

而日本19世纪80年代在半岛的气象观测,由于事关主权纠纷以及日本人在朝尚未取得足够的自由行动权限,因此不得不采取交付临时委托机构中的其他工作人员进行兼职观测的做法。当时设置的临时气象观测点,如表1。

表1 日本早期在朝鲜半岛设置的临时气象观测点[3]

以上观测点的后勤保障和固定地点一段时间内一度无法得到有效保障,除了本土的内阁地理局(中央气象台前身)之外,军方出于自身利益考虑也往往会提供帮助,例如日军曾经专门将日军医院开辟为临时观测点并指派军医和护士担当兼职观测员。有鉴于俄国在朝长期的气象观测优势,也为了服务于即将爆发的日俄战争,日本中央气象台于1904年在朝鲜正式设置建制化的“临时观测所”。根据该年第六十号敕令:分别在釜山、元山、木浦、仁川、龙岩浦设置临时观测站。[4]随着木浦和龙岩浦也被确定建立观测站,日本实现了在半岛主要海港的测候全覆盖。

日俄战争结束后,日本取得在朝绝对优势,于当年3月将临时观测所改为统监府下辖的统监府观测所。与此同时,日本接手了俄国原本设置在汉城的气象观测工作,并将本国早先建设的一批沿海港口观测站扩展至内地的平壤地区,意欲进一步建立起全半岛规模的气象观测网络。统监府时代的观测所采取“一个机构、两块牌子”的办法,同时以大韩帝国政府机构的名义(称“农商工部观测所”)展开活动。直至日本完全吞并朝鲜半岛,朝鲜总督府建立,于是该机构转入总督府属下,正式称“朝鲜总督府观测所”。

该观测所同时受总督府和中央气象台的双重领导,于仁川设总督府观测所并同时在汉城、元山、大邱、木浦、釜山、江陵、平壤、龙岩浦和城津设“测候所”。之后,会根据实际需要,在其他地区另行添置“测候所”。根据日本当局和总督府的法令,观测所主要从事业务工作见表2。

表2 朝鲜总督府观测所的主要观测工作[5]

草创期,其观测成果主要以两种形式发布,一种是公开发行的出版物,另一种是以电报为形式的简讯报告。公开发行的出版物主要分为两种,一种是科研用出版物,称“朝鲜总督府观测所气象报告”,依照年度,可分为:《朝鲜总督府观测所年报》、《朝鲜总督府观测所气象五年报》、《朝鲜气象三十年报》等。以上3种报告的主要内容见表3。

表3 朝鲜总督府观测所气象报告简介

续表3

1) 本表格系综合《朝鲜总督府观测所年报》、《朝鲜总督府观测所气象五年报》、《朝鲜气象三十年报》等主要内容制成。

另一种公开出版物属于为公众日常所使用,称“日用便览”。该书内容不限于天气,据其前言自叙:

本便览不仅收录为本所日常工作所必须之气象地理之外,有关内容亦期待可以供一般公众所使用。[6]

该出版物分为4个部分:历日部、气象部、地理部和杂部。其中的历日部包括:日次、七值、干支、太阳出入南中时刻、太阴盈虚南中时刻、二十四节气日时、朔弦望日时、日出入时刻、日食、杂节、各国时差、潮汐时刻表等;气象部由16个表格组成,包括:平均气压、平均气温、平均最高气温、平均最低气温、平均风速、平均湿度、雨雪量、蒸发量等常见数据表。地理部与杂部是其中较有特色的部分。地理部不仅包括朝鲜半岛经纬度这样的自然地理知识,还有大量人文地理内容,例如行政区划、邮政局,甚至有铁路里程和海岸线港口设施等。杂部除各国度量衡表格外,也有部分普及气象学常识的内容。

以下就此分别作一介绍(表4~表6)*以下历日部、气象部表格举例,选自明治年代出版的《日用便览》。。

表4 历日部·天文图表举例

表4的计算方法如下:表中的时刻为朝鲜地方标准时(东经127°30′),观测地点为仁川,出入时刻根据日面最上点越过当地地平面、日月的南中时刻以日(月)中心过当地子午线为界,数据精确至“分”。

表5 历日部·历史年表举例

该历史年代对照表(表5),以朝鲜半岛的“三国时代”为横向对比轴,起始于传说中的新罗第一代王朴赫居世、高句丽东明王、百济夫余温祚王等三位君主,材料来自于《三国史记》与《三国遗事》;日本的崇神、垂仁诸天皇则取自《古事记》和《日本书纪》。因此,前半部分中涉及日本和朝鲜半岛的内容都不甚可靠。

表6 气象部·表格举例

气象部中有关朝鲜半岛的气象数据,来自总督府观测所自有的实地观测,其余部分来自日本中央气象台所提供的资料。

另外,朝鲜总督府观测所还会不定期刊发研究论文集,主要收录本所工程师的研究成果。例如,该所于1912年先后出版了《朝鲜总督府观测所学术报文》两卷,其中除了和田雄治的古代观象研究之外,还有本所所史(六笠弘躬)、气候比较(平田德太郎)、半岛气候分析等内容。

20世纪30年代以后,伴随气象观测和预报技术的发展,总督府观测所的出版物进一步多样化,包括:《气象日报》、《天气图》、《暴雨警报》、《气象旬报》、《气象月报》、《上层气流观测》、《观测所年报》、《观测所五年报》、《日用便览》、《朝鲜民历》,共计10种。

1.2 和田雄治*关于和田雄治生平,主要参考《外国科技人物词典·天文学、地理学卷》(大连外国语学院编,江西科学技术出版社,1990年,第261页)的“和田雄治”条目与《海洋百科辞典》(和达清夫主编,于夫、吕彩霞主译,海洋出版社,2001年,第237页)的“和田雄治”条目,以及和田雄治本人著作中之个人简介等综合编纂而成。

和田雄治,1859年9月29日生于福岛县。1879年毕业于东京大学理学部。在东大理学部学习期间,和田专修法语方向的理论物理学专业,预备赴法留学。

在天气预报方面,法国曾经一度处于领先地位。由于战争的需要,必须对未来几天的天气进行预估。在法国,首先由天文台台长勒威耶(Urbain Le Verrier,1811~1877)建立全国观测网,并于1856年成立了天气预报体系。和田受命赴法,学习了法国的风暴灾害天气研究技术,并力图将天气预报体系复制到本国。

日本本土的气象观测最早起源于1872年由工部省测量司在北海道函馆设置的“气候测量所”,后该业务转入内务省,归地理局测量课掌管。1875年,也就是和田毕业前四年,内务省在东京建立了第一个全国性气象台“东京气象台”。和田毕业后旋即进入内务省测量课,专门担负气象观测工作。期间,和田曾再度赴法国深造,专门学习当时欧洲先进的气象预报技术。

日本于1879年计划开展大规模的全国测量,各地建立气象观测机构一事也被提上日程。和田在这一过程中发挥了很大作用,不仅本人积极投身于建立机构和进行观测,更是对一些重要的观测点专门进行了帮助和指导,努力协助观测员在环境极端恶劣的地点坚持下去。例如,和田为了实现富士山顶建设常态化有人值守的观测站,不仅多次营救遇险的观测员夫妇,并且为观测员夫妇切实解决了值守过程中遇到的各种困难。和田对富士山气象观测的贡献,经过媒体和文学家的传播,成为中日两国熟知的佳话。*新田次郎以富士山气象观测为题材撰写了小说《富士山顶雪莲花》,和田雄治是其中的重要角色。该小说于1983年由江苏人民出版社翻译出版,其中有关段落也被编入日语教科书。

1887年,日本在东京气象台的基础上成立了中央气象台,和田转入中央气象台并升任工程师。在全国观测网基本建成以后,和田及其同事初步建立起本国的气象预报体系。同时,和田继续进行灾害性天气预报研究,主攻方向是暴风(台风)预警和移动轨迹预判,还专门为普通大众于1901年出版了一个普及性小册子《暴风略说》,宣传灾害成因和防范方法。

1893年,和田出任农商省水产调查所调查委员,期间开始提倡以投放漂流瓶的办法调查日本近海洋流状况。和田先后于19世纪90年代使用该方法对日本本土附近的千岛寒流和日本暖流进行了调查。1904年,日俄战争期间,和田奉命前往朝鲜半岛,受农商省委托对朝鲜半岛西岸仁川及东北岸图们江之间(特别是釜山至清津段)的洋流情况进行了调查。1913年,又主持进行了一次更大规模的漂流瓶洋流调查。在其死后四年,和田主持的该次洋流调查报告以《日本环海海流调查业绩》为名正式出版。

和田不仅是日本天气预报、灾害天气研究和洋流调查的先驱,也是朝鲜总督府观测所的实际缔造者。如前所述,日本当局出于对俄作战之需要,紧急调派中央气象台以和田雄治为首的一批观测骨干赴朝为战争提供气象保障服务。日本取胜后,和田奉命留在朝鲜半岛主持营建半岛气象观测体系。

总督府观测所成立后,和田一直担任所长。在这一时期,除了日常工作以外还对李氏朝鲜收藏在宫廷中的观象仪器进行了研究,并先后发表了一系列论文:《世宗英祖两朝测雨器》、《庆州瞻星台》、《漏刻》、《朝鲜地震考》等。和田还将朝鲜王朝15世纪以来长期的雨量记录进行了整理并翻译成法文于1911年发表。次年,该文又被翻译成英文,引起欧美学界广泛关注。凭借该文在气象研究方面的特殊价值,和田本人也获得了极大声誉。

1915年,和田卸任所长一职回国,三年后辞世。和田不仅在学术领域作出了贡献,同时他也是东京理科大学的创始人之一,在气象教育和普及宣传方面也多有建树。

2 《朝鲜古代观测记录调查报告》的主要内容

《朝鲜古代观测记录调查报告》是由总督府观测所于1917年7月出版的论文集。据和田的继任者平田德太郎在绪言中所述:

古来政治变革之际,不少珍贵古物往往会散佚,后人因此无法追念先人的功业并使之遭到埋没的事例并不罕见。日俄战争后,日韩合并亦同此例。(中略)朝鲜古代之观测记录及仪器所幸在本所时任所长和田雄治远见卓识之下得以保全,避免了流散。而调查所得到的结果,尤其为学界难得的宝贵成绩,此不仅是气象学以及气象学史上之重大贡献,也为朝鲜文化添上了浓墨重彩的一笔。[7]

和田在战乱期间保护了原本存放在朝鲜官署和王宫中的记录和仪器,并展开了调研,成果发表在了观测所刊发的“学术报文”和“日用便览”两种出版物中。这其中,在和田任职期间发表的有6篇,另外有《古代观测调查补遗》、《最近一百四十年间京城雨量》和《朝鲜的霾》3篇成稿于其退休之后,以上9篇被一并收入该书中。此外,除了和田的论文,该报告还收录了观测所中另一位天文学家关口鲤吉的3篇论文。

关口鲤吉(1886~1951)是活跃于20世纪初的日本天文学者*主要参考《新世纪日汉双解大辞典》(松村明、佐和隆光、养老孟司等著,外语教学与研究出版社,2009 年,第1422页)的“关口鲤吉”条目。,1910年毕业后进入朝鲜总督府观测所负责天文观测工作。回国后在各气象台任职,并担任中央气象台台长。1936年回到东京大学任教并担任东京天文台台长,日本战败后卸任。其以太阳活动研究见长,国内曾经翻译过其著作《太阳研究之新纪元》*系指由王云五主编的万有文库中之《太阳研究之新纪元》一书,1936年9月由商务印书馆出版。。关口在总督府观测所任职期间,发现了朝鲜的天象记录实物,于是先后撰写了《星变测候单子》、《朝鲜古记录中的彗星》和《朝鲜古记录中的流星群》等论文。

以下就两人的研究分别进行讨论。

2.1 和田雄治的朝鲜古代雨量观测和仪器研究

和田鉴定该仪器年代的主要证据如下:首先是该3件仪器的形制符合世宗朝制式;其次是其友人朴重阳的赠品上有“乾隆庚寅五月造”字样,合英祖四十六年(1770)的记载。由于该仪器上所铸乾隆年号,引发了部分学者对该测雨器发明权的争议*竺可桢在《朝鲜古代之测雨器》(《竺可桢全集》,第1卷,上海科学教育出版社,2004年) 一文中认为该测雨器可能是由中国传入,王鹏飞在《“朝鲜测雨器传自中国”辨》(《中国科技史杂志》,1984年第3期)一文中进行了反驳。。实际该争议产生之原因,主要还是未能实地考察,亦或没有参阅和田的报告全文。据和田考证,保存于奎章阁前庭中的大理石制测雨器撰有《测雨器铭》,现转录如下:

测雨之有器,实于世宗二十四年范铜为之,高一尺五寸、圆径七寸,置书云观及诸道郡县,每雨尺其深以闻。先大王四十六年,得其旧制,铸置昌德庆熙二宫及八道两都,其为器虽小,两圣朝忧勤水旱之政在焉(后略)。

通过该石制测雨器,可以确认:奎章阁前庭中的大理石测雨器为制造于正宗六年(1782)的礼器,距离英祖朝不过十多年。尽管该石制测雨器并非实用仪器,而属于陈放在奎章阁的仪轨用品,但其形制与记载基本一致,且上书铭文的真实性也很高。因此,结合该铭文,可以确定这种测雨器是朝鲜王朝时代的自主发明,而并非由中国传入。和田在此文中的考证已经详细证明了这一点。

和田1915年卸任所长后,继续对朝鲜史料进行梳理,并将朝鲜古代雨量观测史整理如下:(1)朝鲜的雨量观测始于世宗,起初是服务于稻米种植需要,并不存在长期的科学观测。当时的观测者们发现,由于雨水渗透土地深浅的影响因素很多,导致精确观测不能进行,因此在世宗二十四年(1442)铸造了铜质测雨器。但这一观测工作因战乱而中断,有关世宗朝的观测史缺乏更多资料,因此难以获知更多信息。(2)宣祖和英祖恢复了世宗朝的工作,并且使得观测的规模更大并成体系运作。英祖以后,观雨成为观象台的定制,并作为观象台的专门报告之一,必须逐级上报。在书云观的规定中,雨量和其他气象观测同被列入乙类报告内容,属于“一般报告”范畴。至此,有数据的气象观测成为李氏朝鲜的国家行为并一直延续至王朝灭亡。

有鉴于朝鲜拥有长期的雨量观测记录,和田利用《风云记》、《天变抄出誊录》、《承政院日记》和《日省录》4种朝鲜王朝的官方原始档案*《风云记》是当值的观测原件,《天变抄出誊录》是观象半年报,《承政院日记》是记录王室与大臣的有关报告,《日省录》是内阁日记。,并辅以其他史料,以图表形式详细分析了汉城140年间雨量和雨日的变化。和田的朝鲜古代雨量观测和仪器研究具有如下优点:(1)数据具有相当高的可信度。一直以来,长时间大跨度的气候变化研究长期囿于数据的不可靠和精度不足。和田首先通过考察朝鲜古代雨量观测仪器,发现朝鲜的雨量观测已经能够排除部分误差并提高精度。来自中国的官方观测传统又保证了该项观测的长期性和权威性,和田以此解决了《风云记》在数据来源上的可靠性问题。(2)实物的发现,对于古今数据间误差之产生和其他问题的讨论,具有了一个比较直观的探讨基础。和田在讨论雨日时,就比较了3种观测仪器对测量降水量极小的状况下,如何判断当日是否降雨以及朝鲜古代观测是否会有较多遗漏等问题。

2.2 关口鲤吉的朝鲜古代星变观测和记录研究

东亚的古代星变观测,起源于中国。中国古代天文学尤其关注异常天象,在马王堆汉墓就发现了有关于彗星的详尽绘图和解说,其中关于彗星的性质、形态、运动等见解达到了很高的水平。[8]关口鲤吉发现的“星变测候单子”,在中国也早已存在。朝鲜王朝承明制,至清代又进一步完善了这一制度。明清之际,中国司天机构拥有完备的星象异常记录规制以及详细的观象候簿资料。近年来,清代的气象观测记录也得到了整理和发掘。[9]关口的发现表明了朝鲜继承中国的彗星观测传统之后的发展与创新。

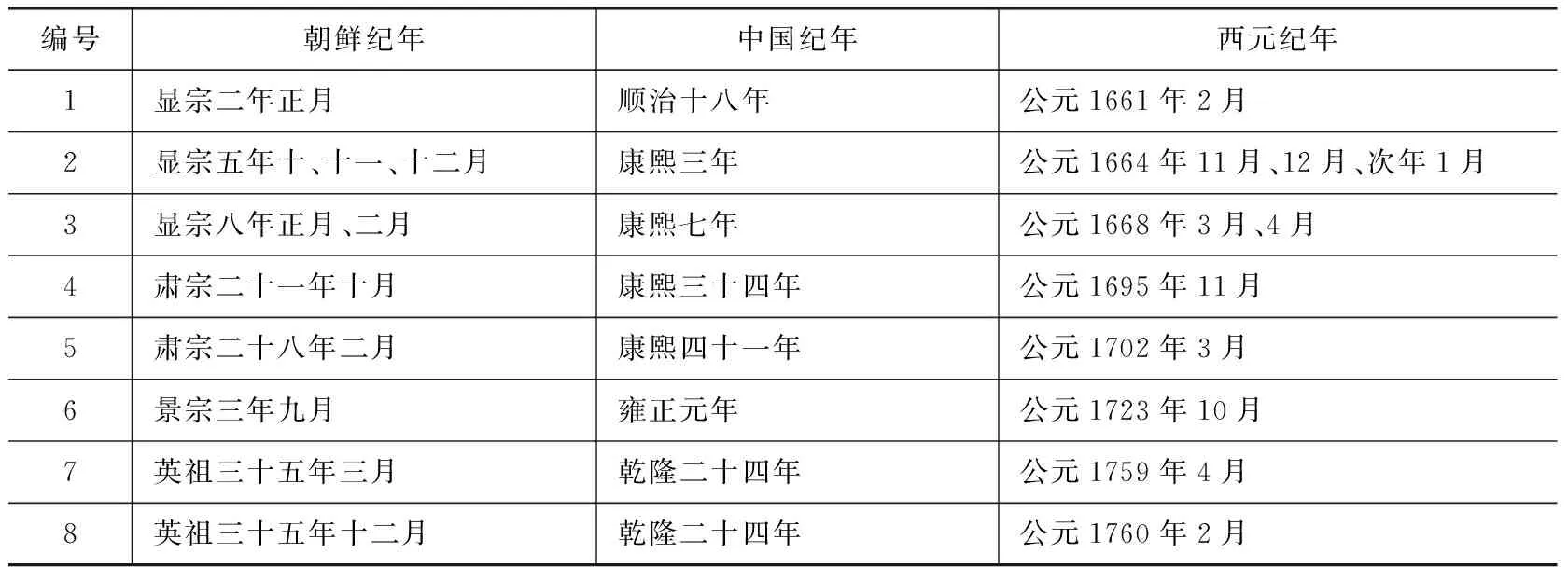

关口共计发现完整的“星变测候单子”8册,如表7所示。

他神情非常尴尬的站在那儿,想要对她解释什么,却被她用手势打住了。她说,得!你不用解释,我没白叫你大狼。然后,她没去她与他的卧室,走进另一个房间把门反锁上了。

表7 关口鲤吉发现的“星变测候单子”记录时间表([7],174页)

从关口的研究来看,该组观测记录有两个特点。首先是对彗星之记录极为详细,不仅用图标注形状与位置,还精确标出了去极度与入宿度数值,对彗星的彗尾、轨迹、亮度等现代天文学者所关注的信息亦有一定数量的记载。其次是可以作为验算部分彗星精确回归时间的资料,并可与西方同时代学者的观测进行比较。沿着这一思路,关口试图使用朝鲜的其他史料中之星变记录,扩展自己的研究。

但笔者认为,关口随后研究的价值有限。原因就在于其所用史料以及研究方法,二者均存在问题,直接导致了其结论的可信度不高。以《朝鲜古记录中的流星群》一文为例(表8)。

表8 关口鲤吉的《朝鲜古记录中的流星群》中部分流星雨认证表([7],195页)

古代流星雨的记载一般有三种:(1)要求记载中之流星有准确的运动方向并且有至少两个明确的出没点,藉此可以求出该流星雨的准确辐射点。不过此类记载十分罕有。(2)记载中有明确的出没点或运动方向又或有详细日期,据此可以推测该流星雨的归属。一般的记载多属于此类。(3)只出现日期或只有简单描述。第一种情况所得结果最为精确可信,第二种情况次之,而第三种情况已经很不可靠。

参照表8中关口所列出的3个记录,只有第三个记录符合第二种情况。并且,关口的推测过程也存在两个问题:(1)由于其所使用的记载没有准确日期,而仅有一个粗略的时间段,因此,关口只能使用当时已知的流星雨盛见周期,以拼凑的方式来推算公元647年可能出现的流星雨。据此猜测公元647年的记载,可能为狮子座流星雨。(2)流星雨的可目视条件较为严苛。首先要求最好是夜间,其次要求地球迎着辐射点,最后要求辐射点相对于观测点在地平线之上。而同时代靠近半岛的中国可视地区均未有该次流星雨记载[10]。因此,该次流星雨记载很有可能为伪造。需要指出的是:朝鲜半岛现有“三国史”史料均有伪造嫌疑。因此关口以该类史料来考察朝鲜古代的彗星观测,从基础上来看也是不牢固的。

总之,关口试图复制和田的研究范式,利用朝鲜史料验证近代的彗星研究。但天文观测相比雨量观测,要求更高,判据的使用限制也更多。因此,关口的做法并不可行。当然,其所发现的“星变测候单子”之真实性亦不容置疑,该实物对于李氏朝鲜时代天文机构等研究来说自有其价值。

2.3 和田雄治的朝鲜古代“霾”研究

关于东亚的“霾”之成因,19世纪末20世纪初的日本学界持两种观点:(1)南方火山爆发后产生之尘埃下降的产物;(2)中国黄河以南本土黄沙被强西风吹起,又转递入东北方域,最后下降形成。当时区别上述两种“霾”之成因的主要判据,就是对所收集“霾”中的沙尘进行成分分析:如果是火山灰则归于第一种,倘若是黄土则归于第二种。

对于上述两种“霾”,和田等人认为日本本土常见的“霾”之成因主要是前者,后者较为罕见;冈田武松*冈田武松(1874~1956),日本近代气象事业创始人之一,曾任中央气象台长。等人则以Arthur William Clayden的CloudStudies(1905)之结论为依据,倾向于后者对台岛、琉球等地的影响更为明显。[11]

和田对日本、中国和朝鲜三国史料中的“霾”进行了一一辨析:

(1)日本本土的“霾”,成因较多。一部分应当是火山爆发产物,证据主要在于此类记载中多伴随出现“地动”的说法,例如:

庆长元年,京畿大风霾,地大震。伏见城坏,压死数百人。[12]

而“黄雨”和“日赤”等“霾”的记载,则可以认为是受了来自大陆的黄沙之影响。

(2)中国大陆的“霾”之成因则比较单纯,例如:

雨毛雨土,史不绝书,而元至元二十四年,雨土至七昼夜,深七八尺,牛畜尽没死,则亦亘古未有之变也。[13]

由此类史料,和田判定中国自古多风尘类“霾”,与日本及其周边因多火山活动而生成的“霾”并不相同。

和田主要使用了《三国史记》、《文献备考》、《高丽史》、《李朝实录》、《天变抄出录》5种史料,对朝鲜半岛的“霾”做了分析:(1)朝鲜半岛的地理位置,使得对前述两种“霾”的区分变得难以实施,因此和田转而试图统计朝鲜发生“霾”的规律性。(2)上述5种史料,《三国史记》暂且不论,后4种均存在记载不清晰的问题,很难区分“霾”或“雾”亦或其他天气现象,因此这一统计的可信度不高。但和田所关注的“降沙”(沙尘)这一天气现象,由于可辨别性显著,因此较易梳理获得,其规律见表9。

表9 和田雄治的朝鲜古代“降沙”统计表([7],114页)

以上对和田雄治与关口鲤吉的研究进行了探讨,二人之研究具有如下共有特色:二人研究之缘起,皆肇始于对朝鲜古代观测仪器或实物记录的发现和整理。可以推测:关口的研究很有可能来自于和田的启发。和田能够利用一定数量、大跨度、成体系的古代观测数据进行半岛气候变化研究,受惠于较为精确的测雨器之发明和朝鲜官方的测雨传统。但二人都不可避免地面临以下问题:数据可靠性遭受质疑。其中,关口的研究在这一问题上更为严重。

3 殖民背景下科技史研究者及其研究的其他讨论

3.1 殖民背景下科技史研究的局限

朝鲜总督府观测所的殖民科研机构性质十分明显,主要表现在如下方面:

(1)总督府观测所有专门对朝鲜半岛提供特殊授时服务的义务。日本兼并朝鲜后,对朝鲜的地方时间(朝鲜半岛所在地为东八区)进行了更改,强制当地使用东京所在东九区的标准时间。因此,总督府观测所一开始就具有提供“统治象征性”的特殊作用。(2)当地气象预报和海上风浪预报具有军事用途。总督府观测所尽管雇佣了半岛当地人作为雇员或工程师,但其中的重要岗位如所长和总工程师等要职均一直由日本人占据。(3)出身于该观测所的研究人员,有不少都走上了为日本当局殖民侵略服务的道路。首任所长和田雄治就一直与军方关系密切,而研究人员中又尤以关口鲤吉为甚。关口在筹建日占区气象观测机构问题上出力甚多。例如伪满洲国建立后,关口就协同藤原咲平*藤原咲平(1884~1950),以“天气博士”为人所熟知的日本气象学家,曾参与研制气球炸弹攻击美国本土。致力于伪满的观象台建设[14],任职文部省后,积极劝诱日本海外留学生回国参加侵华战争[15]。

和田雄治长期致力于对朝鲜古代观测仪器的收集和研究,在其努力下,上述仪器和遗址曾长期得到较好保护。据1938年赴朝考察的薮内清*薮内清(1906~2000),日本的中国科学技术史学家,学士院会员,东亚唯一一位萨顿奖章得主。所述:

三月二十四日(木),早上七点半到达京城。访问了博物馆(笔者注:系指朝鲜总督府博物馆)并会晤了有光君。参观了展览的考古发掘以及罕见的天文图。(中略)明政殿内石刻洪武二十八年的天文图两幅并日晷两座。东广场是漏刻和雨量计。朝鲜的雨量观测历史悠久。(中略)三月二十六日(土),早上八点半到达庆州。(中略)有名的瞻星台就在故新罗王城月城东北部不远的地方。很奇怪的形状,似乎不符合观星台的性质,因此也有说法是烽火台。[16]

总之,和田与关口的研究本意是充满功利性与政治性的。当然,其成果在日本投降后还是产生了如下一些积极的后续影响:(1)在事实上提高了朝鲜半岛古代科技在整个东亚科技史格局中的地位。特别是在气象观测方面,朝鲜被确信早于中国独立发明了雨量计。这有助于改变“东亚科技史就是中国科技史”的刻板印象,有利于促进后世学者进一步关注朝鲜和日本两国在古代科技上的某些独立创新。(2)由于朝鲜的彗星观测记录之发掘,学界对于如何善加利用中朝两国天象记录一事产生了更为浓厚的兴趣。

朝鲜的这些领先西方的古代科技成就之发掘,尽管有利于批驳日本部分学者对朝鲜半岛文明的轻蔑态度,但也带来了一些意外的后果。例如,和田考察庆州瞻星台时,实际并未发现有力证据可以证明这一建筑为天文观测设施。[17]而该建筑的形制与中国同时代的古天文台大相径庭,因此和田的结论有根据《三国史记》的说法而先入为主的嫌疑。此后,关于该建筑之使用性质的讨论被较多牵扯于朝鲜半岛的民族主义情绪中,这也应该是和田所始料未及的。

3.2 气象学视野下的东北亚三国科技传播

中日朝三国之间最早见于史载的测候及其技术交流,约为公元6世纪中叶通过半岛南部的百济向日本输入中国的历法、天文观测仪器以及天文机构建制。[18]而关于朝鲜半岛上诸国在其间所扮演的角色以及对中国测候及其技术的学习,和田雄治之前的研究者尚少有着墨。

和田雄治在《朝鲜测候史略》中,提出了以下见解:(1)借助“百济向日本传播天文学及观测技术”的记载,可以推断早在“三国时代”之前,朝鲜的测候技术就已经比较成熟。在善德王时代(632~647),可能已经开始尝试结合对中国传来天文学之理解来进行创新。假设庆州瞻星台遗址确为善德时代所建造,该建筑以“下圆上方、中空,人由中间上下以观天象”的特殊形制,试图创制具有本国特色的天文观测台。因此,朝鲜半岛最迟到公元6世纪前后就已经成为三国测候技术传播的枢纽和副中心。(2)李氏朝鲜建立(1392)之后,中朝之间又一次科技交流高潮来临。特别是世宗时期不仅引入了明朝一批重要的科技书籍,并且在仿制中国测候仪器之外另辟蹊径,率先发明了原始雨量计。和田较早意识到,这表明朝鲜此时已经逐渐摆脱中国测候技术的模仿者或传播中介的角色。([7],166~172页)

此外,和田的上述研究,集中于破解以下两个问题:首先是朝鲜半岛测候技术史的分期问题。目前来看,半岛最早的测候技术可能是在春秋战国时代由中国传入朝鲜的[19]。而有学者也进一步提出:王氏高丽时期,朝鲜学者已经有能力借助仿自中国的观测仪器进行独立的研究,其成果集中在对《授时历》的解说。[20]因此,和田的简单两分法观点应当加以补充。其次是东亚三国测候技术的传播问题。和田的研究,表明其已经意识到,三国之间在该类技术的传播问题上长期处于较为复杂的状态。由于半岛和日本与中国的政治关系不同,导致了技术传播途径不同,中国提供给两国的技术在数量和质量上也并不相同。朝鲜在汉代曾经内附并长期作为属国,而日本则一直在以中国为核心的东亚政治秩序之外徘徊。因此,仅比较朝鲜和日本的测候机构,就可以发现朝鲜更为接近中国建制而日本则更早具有了本国特色。另一方面,同样是朝鲜独立发明的测雨技术,但也并未有回流入中国的迹象。由此可见,在东亚,该传播途径受政治影响,并且存在一种单向流动性现象。

总体上看,和田雄治在当时的历史条件下所进行的上述科技史研究,具有开创性。在退休之后,他又进行了回顾和修正。和田对朝鲜测候史的整理,立足于一个较为宽广的科技史视野,率先对以中国为中心的东方传统科学的传播及其在异域的生存变化情况做了较为深入的思考。

4 结 语

以上对朝鲜总督府观测所及其古代观测研究进行了梳理和分析,得出如下结论:(1)朝鲜总督府观测所虽然作为殖民科研机构,但为半岛引入了近代测量方法和新科学观。在以和田雄治为代表的日本气象学家手中,朝鲜古代观象记录呈现出新的面貌并被发掘出更多的学术价值。(2)和田雄治与关口鲤吉分别在气象和天文领域,试图利用古代记录研究气候变化和彗星运动规律。由于这些记录以及气象和天文各自领域的一些特点,限制了这一研究方法的普适性。因此,关口的研究不及和田的可靠、深入。另外需要注意的是,部分后世学者混淆了二人的工作,错误地将关口的研究一并归入和田名下。(3)和田雄治与关口鲤吉之后,该学术传统在总督府观测所日渐凋零。一方面,和田等人的研究范式有诸多限制条件,因此可遇不可求;另一方面,随着战争的日益临近,关口等人陆续回国,更多地去为当局服务。而总督府观测所的浓厚学术氛围与创业热情也日渐散去,这一科学史研究终于中断。

致谢感谢审稿人提出的宝贵意见。也感谢李晓岑教授、萨日娜副教授、刘培峰博士提供的帮助和指导。

1 内閣官報局. 法令全書(明治9年)[M]. 東京: 内閣官報局, 1876. 33.

2 海軍大臣官房. 海軍制度沿革[M]. 卷15. 東京: 海軍大臣官房, 1942. 408.

3 中央気象台. 中央気象台一覧(昭和7年)[M]. 東京: 中央気象台, 1932. 159.

4 臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置ク(明治37年敕令第60号)[R]. 国立公文書館.

5 気象台官制ヲ定ム(大正9年敕令第294号)[R]. 国立公文書館.

6 朝鮮総督府観測所. 日用便覽(明治44年)[M]. 東京: 東京国文社, 1910. 1.

7 朝鮮総督府観測所. 朝鮮古代観測記録調査報告[M]. 漢城: 日韓印刷株式會社, 1917. 1.

8 席泽宗. 马王堆汉墓帛书中的彗星图[J]. 文物, 1978,(2): 6~9.

9 储文娟, 吕凌峰. 清代钦天监初雷观测记录档案[J]. 历史档案, 2015,(1): 4~24.

10 庄天山. 中国古代流星雨记录[J]. 天文学报, 1966,(1): 37~58.

11 岡田武松. 明治四十一年三月十日基隆の霾に就き[J]. 地質學雜誌, 1908,(15): 250~252.

12 頼山陽. 訓蒙日本外史(第4编·第25卷)德川氏前記·豐臣氏(四)[M]. 東京: 大川屋書店, 1912. 6.

13 谢肇淛. 五杂俎(上)[M]. 北京: 中华书局, 1959. 11.

14 丹东市政协文史委员会. 鸭绿江流域历史资料汇编(上)[M]. 丹东: 丹东市政协文史委员会, 2000. 80.

15 徐志民. 战时日本对华奴化教育决策研究[C]//臧运祜. 日本侵华与中国抗战有关史料及其研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. 386.

16 藪內清. 遊支日記[J]. 東方學報, 1939,(12): 346~358.

17 和田雄治. 慶州瞻星臺[C] //朝鮮総督府観測所. 朝鮮總督府觀測所學術報文. 第1卷. 仁川: 朝鮮總督府觀測所, 1913. 312~318.

18 姚传森. 中国古代历法、天文仪器、天文机构对日本的影响[J]. 中国科技史料, 1998,(2): 3~9.

19 金虎俊. 历史上的中国天算在朝鲜半岛的传播[J]. 中国科技史料, 1995,(4): 3~7.

20 石云里. 中朝两国历史上的天文学交往(一)[J]. 安徽师范大学学报, 2014,(1) : 6~15.

ABSTRACTThis paper studies the establishment, development and main meteorological work of the Office of the Governor-General of Korea. Based on research on the founder, Wada Yuji, and his co-author, Sekiguchi Koiyoshi, of theirReportonanInvestigationofKorea’sAncientObservationRecords, this article discusses the advantages and disadvantages of the three main research directions of theReport. Wata Yuji and Sekiguchi Koiyoshi conducted research into meteorology, astronomy and climatic changes of the Korean peninsula by using the historical records of the Choson Dynasty. Wada Yuji compiled and analyzed the rainfall in Seoul from the previous 140 years, and solved the data reliability problem of theWeatherRecordsbased on the observation of rain gauges. Sekiguchi tried to replicate the research paradigm of Wada, in order to verify comet sightings from theAstronomicalRecords. However, the nature of these traditional records prevented their research methods from becoming more generally applicable. Meanwhile, Sekiguchi’s study was not as reliable and thorough as that of Wada’s. Research into science and technology history at the Office made no further progress after them.

KeywordsMeteorological Observatory of the Office of the Governor-General of Korea,ReportonanInvestigationofKorea’sAncientObservationRecords, Wada Yuji

AStudyonMeteorologicalResearchbytheOfficeoftheGovernor-GeneralofKorea

YANG Kai

(InstituteofHistoryofScienceandTechnology,NanjingUniversityofInformationScienceandTechnology,Nanjing210044,China)

N091∶P1- 091

A

1000- 0224(2017)03- 0411- 15

2016- 01- 26;

2016- 12- 21

杨凯,1985年生,浙江湖州人,讲师,研究方向为中日科技交流史。

上海交通大学文理交叉重点项目:中日历史上的测量术比较研究(批准号:15JCM01)