从视觉文化角度探讨永乐宫

□肖晓

从视觉文化角度探讨永乐宫

□肖晓

从前人的研究成果来看,研究者大多着重于永乐宫内部的壁画内容的识读、图像系统和斋醮科仪系统的研究。但永乐宫作为一个建筑群,前人的成果无法解释其意义。从视觉文化的角度,通过对永乐宫场所精神的解读、道教史学与永乐宫叙事体系的对比,认为道教史书的书写范式及史学观对永乐宫的叙事模式产生了重大的影响。

永乐宫 文本 道教史观

永乐宫,原称十方大纯阳万寿宫或纯阳万寿宫,其原址是在山西晋南地区永济县(元代为河中府河东县)永乐镇,所以被简称为永乐宫。它是宋德方首倡、全真派重建于1240年到1368年之间的一座道宫[1]。宫观的建造和修复在元代是极为兴盛的,仅就全真派宋德方门下的宫观庵总数就可能达到五百多个[2],更遑论南方地区和其他教派建造和修复的宫观了。永乐宫之所以占有重要地位,一是永乐宫被认为是纪念全真派祖师吕洞宾的祖宫,二是其完整地保留了元代全真教派的信仰体系和图像。本文试图深入探讨道教宫观行为在永乐宫的表现形式,并试图将道教宫观和与之相关的人群——宫观、观看者、建造者三者之间复杂纷乱的关系联系起来,构建起新的阐释结构,从而为我们研究道教美术提供一个新的视角。

一、道教场所及精神

从道教场所历史变化来看,场所的内涵在逐渐扩大。最早期的造像碑大多竖立在路边或寺庙门口,这一类型充其量只能算是一种纪念物。但从《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》一书中我们可以看到,道教早期已经对道教场所建造的原则和意义有了文本性的要求。如书中所言:“凡法堂,说法教化之所,宜在天尊殿后安置,务在容众多为美,或于他处建立,皆任其所宜也。科曰:凡说法院,皆在天尊左右,则宽广造,令容纳听众,得多为上,其中屋宇,皆依时取便[3]。”通过以上所引文献可以看出,早期道教场所的意义是单一的,仅就为了建立起道教徒和神圣空间的交流。

至唐宋时期,石窟和宫观的兴起,道教场所的功能和意义逐渐从单一走向多样化。从石窟来讲,一方面它象征和体现了道教洞天福地的思想,有时石窟会作为道士的修炼和生活的场所;另一方面石窟仍作为道教徒供奉道教神仙的主要场所。现存的唐宋时期镌刻的大足石窟就可以充分体现了上面所说。随着宋代碑学的兴起,人们对于碑刻寻访和收藏的不断追求,使得喜好碑刻者常赴石窟处拓碑,这一行为也扩大了道教场所的意义。首先,它使得石窟中镌刻的文字在某些时候已经脱离于石窟本身,而走向另外一个领域。拓字者不会关注石窟内所反映的宗教信仰,石刻文字的表现形式在这里得到了最大化的体现。其次,因石窟的建造和形成规模并非一日之功,有很多是在很长的时间内持续建造而成的一种石窟群。当后世人在前代人的基础上在扩充时,其有可能把原有的石窟当作一种古文化遗物的场所来看,许多文人士大夫会不由自主的产生一种“怀古”的情怀。从石窟方面来讲,场所的精神主要有两种表现形式:一种是道士对道教场所中崇奉的道教主神及其道教的信仰文化有感而发,继而留下自己的诗作或碑文。另一种是社会上的精英知识分子在看到道教场所而引发的诗情和文思。这可能与道教本身有关,道教碑文只是对于今时与往昔之间激烈迸发出的强烈情感的体现。

而永乐宫作为道教场所的代表,其本身也经过了从祠—观—宫的变革过程。有文献资料显示,唐代时期在永乐地区吕洞宾居所之处就建有吕洞宾的祠堂。直至金代改为道观,元代时再经由全真派高层的努力而改宫为观[4]。从永乐宫已有的碑文及其空间布局等方面来看,永乐宫作为场所表现在以下几个方面:1.作为吕洞宾的祭所,永乐宫也被称为全真派的祖庭之所在。如从《解梁紫微观记》有云:“建观有三,真仙出世处为自然缘,如楼观太平宫是也;国家崇建为遇时缘,如天庆观、神霄宫是也;道者勤诚感众为功行缘则此观是也[5]。”此三缘论之宫观建造,则永乐宫自然属于自然缘之建造;2.作为全真派高道的墓葬地。从永乐宫的平面图来看,在其西北角有专门的宋德方和潘德冲的墓地,更建有与之相匹配的祠堂。然而似乎并非所有的全真派高道都有机会葬于永乐宫建筑群的范围之内,这似乎是与永乐宫是在二人的号召和监督之下完成的有关。有文献说道教宫观有“宫仙蜕园”[6]之处,但是否所有道士在死后皆能进入“宫仙蜕园”还需再研究;3.永乐宫作为全真派供奉祖师及其谱系仪式的场所,这是受到道教宗教属性的影响而至,也是全真派自我特性的体现。从永乐宫建筑群的整体布局可以看出,从无极门开始,之后是三清殿、纯阳宫、重阳宫,在整个永乐宫的最北边还有宋天师祠堂和潘德冲祠堂。简而言之,永乐宫从无极门开始,愈往里供奉的对象年代愈近,与全真派关系愈近,也反映了全真派信仰的神仙谱系。这证明了全真派在进行壁画设计时,其思想是试图对原有的道教仪式进行继承,再通过自我改造,加入全真派自身的特色而成,最终还是为了反映全真派本身的供奉体系和神仙信仰谱系。

道教历史发展中场所功能的变迁和演变,说明场所并非一个固定的状态,会根据时代或环境的变迁而改变,有的时候甚至非常剧烈,但这并不意味着没有永恒稳定的东西[7]。而这一“永恒稳定的东西”即场所精神。我们认为道教场所中有三种场所精神能够让我们更能了解道教场所和人的关系。第一种是“接受性”。宗教场所的接受性,表示其艺术和文本所表达的观念和模式能够得到认同。我们将宗教场所的接受性建立于与场所有关的一切文本之上,这能清晰地理解宗教场所与人两者关系。一个道教场所常被认为是道教神仙道供奉之地,而其最为基础的问题即是如何解决使道教徒信仰和接受道教的教理、教义。但有的时候民众所接受的信息有可能并非是宗教场所想要表达的,也可能是相反的。第二种是“纪念性”。道教徒在场所中重要的作用是参与到场所的说明中,其将自己的记忆投射于场所当中,使得场所瞬间具有纪念性。永乐宫通过神仙信仰的叙述表现,对神仙形象的再现,并通过这些图像,表达出独属于全真教的特色,以求在一定程度上记载全真教的历史,并对道教的神仙信仰和文化表达一种敬仰之情以及进行历史性的反思,以达到其追求全真派祖师及其教理、教义永恒化的目的。这就是永乐宫作为纪念性空间的主题表达方式及其意义之所在。第三种是“公共性”。公共场所的开放性,使得民众可以积极地参与到公共领域的建设过程当中,而宗教场所的建造和修复过程中,由国家、道士、精英阶层所写的碑文也构成了公共领域的符号资本。道教宫观的公共性是指宫观行为所传播的内容应关注公众普遍关系的焦点问题,在这里反映的是公众的信仰问题,为宫观与公众的交流提供一个基点。道教宫观如同一个建造者精心编织的网络,这层网络联结了公众与宗教、公众与艺术、公众与公众,而位于中心点的则是具有公共性的道教宫观,其他一切都在这一中心点上发生关系。

二、观看与误解

从现有的文献资料中我们已无法准确的还原当时的观看活动。已有的永乐宫碑文资料内容甚少涉及到宗教的日常生活和事件以及信众进入宫观后的系列行为和感受。但对于全真道士在宫观中的观看活动时,想要达到的效果却有记载:“益常人之情,见其严饰乎外者而严敬之心油然而而生乎内。天上达之士以清净无事绝虑修身者,固不在是。其于弘教度人,此象设崇构之像,亦不可偏废,教之所以崇,道之所以尊也[8]。”道士在建观之时,要使信众看到殿内的装饰和布置,从而有产生一种对道教的崇敬之心,继而达到弘教度人的目的。又有《真常宫记》中所云:“夫道有本来,犹泉有源委,而世逐速背绝,日趋浮伪,非堂广宇,不能起其肃,非大像睟容,不能起其教,故神圣密化,因其肃敏,返其良心,俾人舍妄入真,以造乎至善之地,兹像教兴行而宫观有尚也。”[9]以上所引资料皆说明元代全真派道士之所以立观造像的目的,这些也是他们想要通过自己的努力,使得全真派信徒进入宫观之地观看宫观和造像时能产生一种神圣肃敏之情。

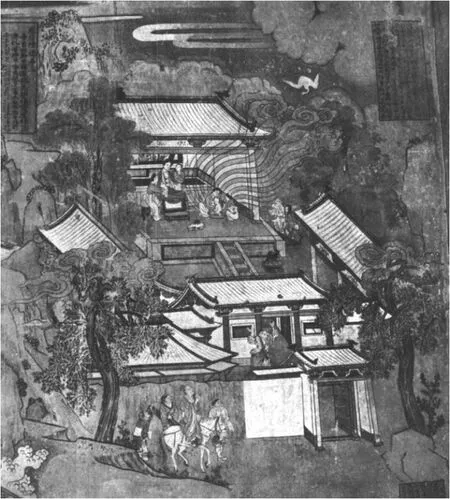

纯阳殿东壁壁画细部

这也说明了当道教信众进入宫观场所时,道士所期望他们的视觉体验是一种神圣空间,要对宗教产生崇敬之情,并与观看对象一起形成一种良性的视觉映射反应。永乐宫纯阳殿、重阳殿四周的壁画都是借此而使道教徒了解他们所供奉神仙的内容,其壁画内容中一再提及全真派祖师的法术和度人的能力,便是增加其神秘性。王资善的《重阳真人悯化图序》一文中记录了他观看《悯化图》之后的视觉经验,其言:“……道不可见,亦无不见,果且有迹与图乎哉,果且无迹与图乎哉?虽然,易象何为而作,忘筌忘蹄,必有得是图之外云。”[10]王资善所言道是不可见的,然而之所以制作神仙的图像,则是因为我们要看到图像之外所说的,这就是神仙图像不得不作的道理。反而论之,则是观看者在观看神仙图像时不应该仅仅是对图像的观看,还需对图像之外的内容作出阐释。

然而,所有的观看者是否真的会跟随道士在建造宫观时所隐藏的一切意图而观看呢?众所周知,观看者的观看经验是受到其自身的观看者的身份、等级所影响的。通常而言,精英阶层的文人士大夫、士绅等对永乐宫这一圣地的名声做出了重要的贡献。现今留下的与永乐宫相关的诗文、碑文资料中,绝大部分是他们留下的,而平民阶层因为文化程度的问题,即使需要立碑也是找一些文人来代写。观看者身份的复杂性致使观看活动会有不同的效果,其中涉及到观看经验、观看对象的“物性”、符号体系等复杂的关系。任何的观看活动虽然在同等的物理环境下进行,但是观看活动从一开始就打上了不同阶层、等级的印迹。

正因如此,碑文和诗歌对于观看者个人的私密观看经验进行了约束。碑文、诗歌中充斥着对宫观历史的追寻、宫观所在地风景秀丽的感叹、今人建造宫观的诸多不易、宫观供奉对象的敬奉之情等,而作者在宫观中所见所感等问题却无记录。这可能是一种碑文模式,或许是与中国古代文人作诗写文需要言志有关,也与我国古代文人内在的文化精神影响了其观看事物的方式,进而影响了他们的书写和语言方式。在这一身份立场上,传达者和接受者之间未能得到较好的调和,因此,观看的异化由此产生。

从另一重要的观看者群体——信众而言,全真派道士通过有影响力和说教性的文本试图让信众接受其所传播的语言。有学者将这一行为称之为“文化权力”这种具有强烈霸权主义的传播体系,有可能引起接受者的误解,当然,这并非否认这种“文化权力”传输的有效性,它确实使得全真派信众对其有所认知,只是在复杂的传播过程中,因观看、理解等因素的影响,致使全真派信众对正统的观点——也就是全真派建造宫观所要传达的观点——进行了误读,这或许也是我国古代俗文化产生和不断变更的内在动力。

一个证据是纯阳宫壁画上对吕洞宾形象的改造。纯阳宫壁画是参照苗善时所写的《妙通纪》一书改造而成。为了满足全真派的祖师体系,纯阳宫壁画中将吕洞宾描绘成一位与精英阶层相对应的精英分子——一位饱读诗书、有着强大法力,并用他的法力和神通救济和度化世人的道教仙人的形象。然而在这一时期和之后的很长一段时间内,包括元杂剧、小说中间,则将吕洞宾描绘成一位与正统形象极为迥异的形象——诙谐、爱开玩笑的神仙。这一广泛流传于民间故事之中的吕洞宾形象对于信众在宫观中观看纯阳宫壁画时有着巨大的影响。观看还必须能够识别出这类壁画的主题,并将其内容和他们以前读过、听过或者从舞台上看到过的故事联系起来[11]。当信众站立于纯阳宫内观看壁画时,虽然在墙壁上都有着明确的榜题信息,但对于普通文化程度不高的普通信众而言,他们在生活中所看到的的、听到的关于吕洞宾的故事将会为其理解壁画的内容提供新的解释注脚,而其所看到的吕洞宾形象将是一个虚拟形象,是观看者与被观看对象共同作用的结果。

纯阳殿东壁壁画细部之九-再度郭仙

宫观建立的目标是为了联通虚幻世界与真实空间在观看活动中的存在性。然而它更多的像是一个镜像:将虚幻世界在真实空间中呈现出来,但映射在观看者头脑中的则是另外一个虚幻世界。永乐宫实是包含了建造者诸多的隐喻,它所想要面对的是普通的观看者。并在大量的对于全真派的叙述当中,将普通的观看者视为毫不知情的“陌生人”,在此基础上进行相关的信息、符号传播,而观看者则希冀通过自己所看到的对宫观进行释读。宫观希望竖立其自己正统的一面,消解历史的影响,并将其表现为可感的物质形态作自己最大的努力。这种努力尤其积极的一面,大量的全真派宫观建立起来,并在几十年间使得全真派成为元代最有影响力且被视为正统的道教宗派。如果消解观看者的地位、身份等因素,简而言之,永乐宫的观看者其实代表的是“眼睛”,它游历于虚幻和真实之间,使得宫观的叙事模式得以正常进行,同时也让显现和释读成为一种可能性,也使得永乐宫之所以成为永乐宫的存在性而成立。观看活动的动态表现、复杂性以及宫观这一物质形态显现的不稳定性使得观看者和宫观想要表达的意图二者中间出现了异变。

三、永乐宫与道教历史观

在道教典籍的分类方法中有三洞四辅十二部之说,其中十二部中有一名为“记传”部,大多是记载了神仙传纪、碑铭、道观等志书。其中的仙传类又可细分为专传、总传、类传。这一类的道教史籍的出现大多是为了宣扬道教、确定道教之正宗地位且证实神仙真实存在之目的而写成的。

在魏晋南北朝时期道教仙传的几种范式就已经被初步确定。第一种范式是《列仙传》。《列仙传》一书以人物传记为主,全书内容仿照《列女传》而制,记录了上古三代秦汉时期的神仙之事,这一类作品在道教典籍中颇为常见。与之类似的还有《神仙传》、《洞仙传》、《续仙传》、《三洞群仙传》、《墉城集仙录》、《搜神记》等。第二种范式是陶弘景的《真灵位业图》。该书是道教史上最在为神仙确定品级的典籍。内容主要按神仙等级高低纵横排列,分为上下七层,每层设有一主神,位居中位,左右各配若干位。《真灵位业图》为道教确定了有着清晰统属关系的神仙谱系,而后《道门科范大全集》和《列宿万灵朝真图》二书都是在陶弘景《真灵位业图》的基础上进行的。

第三种范式是关于某位神仙的专传。这种范式可以从老子的神化史中可以看出。早期关于老子的专传有很多,主要是:《老子变化经》、《太上老君开天经》、《老子变化无极经》、《老子西升经》、《老子圣母碑》、《老子铭》等碑文典籍,其中有大一部分是关于老子的传纪。南宋谢守灏编的《混元圣记》和宋元道士编的《太上老君八十一化图》集成其说。老子专传的编写目的主要在于提高老子在道教历史中的地位及促使老子由人向神的转变。

以上所述的道教仙传的三种范式都在道教史籍的书写过程中产生了重要的影响。大概至南宋元时,关于仙传的写作蔚然成风,且多是集大成之作。这些道教仙传史籍记载了从上古时期至仙传作者年代的神仙或高道的传纪,传纪形式颇似纪传体通史的写作方法,而其中的内容如大多数作者所言是参考了大量的资料,考证详细,是可信的历史。撰写这些传纪的目的有三:首先是道士出于强烈的道教史学责任感。如赵道一在编撰《历世真仙体道通鉴》时说:“常观儒家有《资治通鉴》,释门有《释氏通鉴》,惟吾道教斯文独阙……间因录集古今得道仙真事迹,究其践履,观其是非,论之以大道而开化后人,进之以忠言而皈依太上,务遵至理,不诧虚文。”[12]其次,宣扬并确定道教的正统地位。道教典籍本身就是为了宣传道教的教理、教义,使得更多的人了解道教的工具。长久以来,道教通过典籍中的微言大义,使得信众相信道教在中国较之佛教占有更为正统的地位。在某些特殊的时期,因与佛教论辩的需要,道教也制作了一大批用以说明道教地位在佛教之上、老子是释迦牟尼之师的史书。其中尤以制作老子的传记为代表。最后,证实神仙之事实且有一个清晰的传承脉络。这一目的可在以人物传纪为主的仙传类型中得到体现。

再回到永乐宫,我们发现道教史书的书写范式及史学观对永乐宫的叙事模式产生了重大的影响。对于仙传作者和永乐宫的建造者来说,神仙是他们叙事的中心和出发点。仙传的叙事结构也为永乐宫提供了基本的叙事框架。首先,永乐宫的整体建筑的空间布局——从三清殿、纯阳宫、重阳宫、丘祖殿——它用从古及今、从高到低的神仙体系来说明全真派的历史。其次,三清殿墙壁上的壁画描绘的是道教神仙的总传。再次,纯阳宫和重阳宫墙壁的壁画则描绘的是吕洞宾和王重阳的专传。又有研究证明纯阳宫墙上的壁画是根据元代苗善时所写的《妙通纪》而成,这说明了永乐宫图像直接来源于当时已有的相关仙传;最后,永乐宫的总体设计是以多种仙传的叙述方式融合而成。其中既有总传又有专传,这是与仙传史籍中较为不同之处。相较于文字类的仙传史籍,永乐宫的建造者在传达同样的信息和目的时则显得要困难得多。永乐宫的空间布局和内部的空间都对建造者提出了在有限的空间里经济有效地表现他的观念[13]。因此,在主要宫殿的供奉神仙的问题上,全真派道士选择了具有较强代表性的全真派祖师。基于永乐宫和道教仙传的类比,我们可以发现永乐宫的建造者是以一种史学的观点,出于要将全真派树立为道教之正统,并对道教祖师不断深化的目的而建造永乐宫的。在元代道士的眼中,对于全真派历史的构建要高于一切。

道教历史的传播经历了从对文本的依赖到文本和宫观行为的双重依赖,至元明时期,道教开始依靠宫观的隐喻来推动关于其自身教派的正统性和祖师信仰的发展。在全国范围内加强祖师形象的创制以及各级宫观对本地传承谱系的热衷,进一步地反映了祖师信仰在道教历史上的特殊作用。全真派自觉地认为其拥有强烈的责任感和使命感:他们将自己对道教历史的理解并置于宫观之中,并通过宫观的形式对此进行诠释。永乐宫并非孤例,从元代山西其他道教宫观的设计,甚至是明代武当山宫观建筑群都是永乐宫行为的延续。

全真派对自身系谱建立的意义在于给后代子孙确立自己的历史自豪和民族认同。但是,这种系谱更接近传统历史想象的道统,重心在于追认过去的历史,确立当下的合法性,而不太考虑尽可能地恢复哲学或思想的历史,或者说,它在很大程度上,它以道统或者系谱代替了历史。

[1]景安宁《道教全真派宫观、造像与祖师》,中华书局,2012年,第386页。

[2]同 [1],第 124 页。

[3]《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》,《中华道藏·第四十二册》,华夏出版社,2004年,第8页。

[4]康豹《多面相的神仙:永乐宫的吕洞宾信仰》,齐鲁书社,2010年,第43页。

[5]王宗昱《金元全真道石刻新编》,北京大学出版社,2005年,第 201~203页。

[6]《道教金石略》中有言:“复来祖庭,赴罗天醮,事竟即闲居雪堂,日与洞真、白云、无欲三宗师,暨诸耆年宿德,谈经论道,教养为心。丁未(1247)冬十月十有一日,沐浴更衣,示微疾而逝,春秋六十有五。越七日,葬于宫仙蜕园。戊申(1248)冬,门弟子杨太初奉堂下命,迁仙柩于永乐。”

[7][挪威]诺伯舒兹《场所精神:迈向建筑现象学》,华中科技大学出版社,2010年,第18页。

[8]李道谦《终南山祖庭仙真内传卷下》,《中华道藏·第四十七册》,华夏出版社,2004年,第100页。

[9]陈垣《道家金石略》,文物出版社,1988年,第735页。

[10]同 [9],第 717 页。

[11]同 [4],第 84 页。

[12]赵道一《历代真仙体道通鉴》,《中华道藏第27册》,中华书局,2002年,第220页。

[13]巫鸿《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,生活·读书·新知三联书店,2006年,第173页。

(作者工作单位:湖南工业大学城市与环境学院)