近代日本地方自治视角下的共同体与共同体论

郭 冬 梅

(东北师范大学 日本研究所,吉林 长春 130024)

近代日本地方自治视角下的共同体与共同体论

郭 冬 梅

(东北师范大学 日本研究所,吉林 长春 130024)

近代以来的日本,当“共同体”一词越来越广泛地被应用时,作为对其进行理解的出发基点,当和地方自治领域的村落共同体有着密不可分的关系。因为幕末具有封建性质的共同体或曰村落共同体,不仅没有随着近代化的步伐而消失,反而对近代民众生活产生重要影响,乃至对近代日本历史的发展都起到了独特的作用。并以此为客观载体,形成了战前及战后初期形形色色的共同体的相关理论及其批判。因此,从地方自治的视角来理清近代日本的共同体与共同体论,是我们深入理解日本一切冠以“共同体”之名的概念的基本前提。

近代日本;共同体;自然村与行政村;法西斯主义;近代主义

德语Gemeinschaft 和英语Community在日语中被翻译为“共同体”,是近代以来直至今日日本所广泛接受和使用的词汇。日本对于“共同体”理解的出发基点,当和地方自治领域的村落共同体有着密不可分的关系。在幕末具有封建性质的共同体或曰村落共同体,不仅没有随着近代化的步伐而消失,反而与近代日本民众的生活息息相关,而且对近代日本历史的发展也起到独特的作用。因此,共同体成为在近代日本民众生活乃至政治思想领域都无法绕开的话题,更和日本的天皇制和法西斯主义都有着某种的关联。以此为客观载体,形成了战前及战后初期形形色色的共同体的相关理论及其批判。其中以战后初期日本思想家丸山真男在《日本的思想》中对共同体的剖析最具代表性:

“依据这种同族(当然包含拟制)的纽带和共同祭祀,以及‘邻保互助的旧习’而成立的部落共同体,在其内部不允许个人的析离,并作为情绪上直接的结合形态来避免明确的决断主体以及露骨的利害冲突这一点上,还有作为‘固有信仰’的传统发源地这一点上,在权力(特别是通过入会及水利规划所表现出来)与恩情(头目与下属的关系)的非自觉地统一这一点上,可以说是传统人际关系的‘模范’,并成了国体的最末端‘细胞’。……因此,尽一切办法遏制伴随近代化而发生分裂、对立等政治状况的要素,防止其向顶端的‘国体’和底层的‘春风和气养子育孙之地’(山县的话)的‘自治体’内部渗透,这是从明治到昭和期间令统治阶层一直煞费苦心的事。”[1]47

那么,近代日本的共同体究竟为什么会存续?它又是怎样和天皇制国家的统治理念联系起来?又怎样和战时的法西斯主义产生了关联?从地方自治的视角来考察与理清这一问题,不仅是我们理解日本共同体的基本方法,更是我们深入理解日本一切冠以“共同体”之名的概念的基本前提。

一、近代日本共同体的存续:地方自治中自然村与行政村的二重性

学者们关于共同体的含义虽有多种的解释,但在近代以来的日本,大体是“意味着在前近代的生产力水平,特别是农耕技术的规制下,作为经济活动场所的家和家不得不紧密联系在一起的共同关系、生产组织。”[2]10也即,如果从现代化的视角来看,共同体是前近代的产物,是在近代的个人主义产生以前因生产力的低下而结合起来的封建的村落团结体。因为战前日本农业发展的落后,这个村落团结体在近代还一定程度地保留下来。

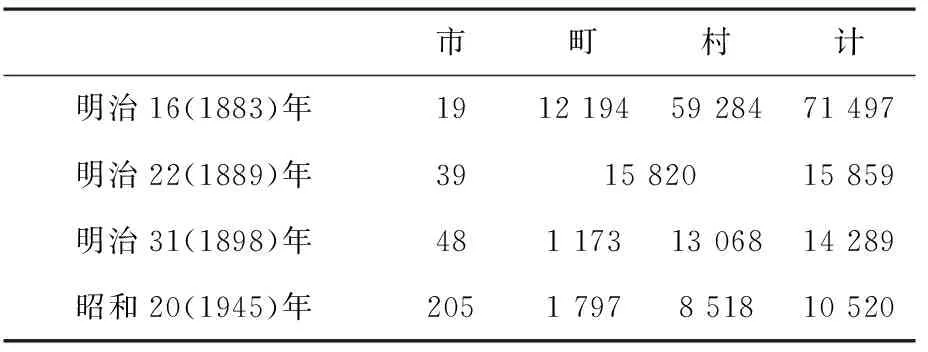

1888年,日本正式出台了近代地方自治的法律《市制町村制》。为了实行这一制度,1889年明治政府首先进行了大规模的町村合并,将虽在大区小区制下一度否认,但实行三新法后又重新承认的旧幕以来的村落进行大规模的合并,新设置行政町村,作为町村自治的基本单位。合并使近代日本的町村数量急剧减少,加上市制町村制实行后也不断地进行町村合并,到日本战败前,町村数量不断发生变化。表1是战前日本市町村数量变化的具体数字:

表1 近代日本市町村数的变化

资料来源:宮本憲一著:『地方自治の歴史と展望』,自治体研究社1986年,73頁。

从上表我们可以看到,在1883年,日本共有町村71 478个。而到1889年,即实行町村合并后,町村的数目减少为15 820个,在数目上约减少了5万多个。合并后形成的新町村被称为行政村,旧的町村,即幕末以来的村落共同体则被称为“部落”或者“大字”,学者也多将其称为自然村。合并在很多地方遭到了极大的抵抗,导致明治政府原计划的连町村财产都进行合并的想法没有实现,村落中原有的共同林野等大多原封不动地保留下来。因此,合并后的自然村虽然失去了法律的地位,但还是一定程度上相对于行政町村保持着独立。

日俄战争后,为了加强在新形势下的国民统合,明治政府实行了地方改良运动。政府为了强化行政町村的自治,强制实行了部落有林野的行政村统一,终于完成了市制町村制实行初期没有实现的财产合并。与此同时还强行进行了一行政村一神社的神社合祀,破坏了原有的以部落为中心的氏神信仰。这些举措在削弱了自然村即部落的同时,强化了以行政村为中心的自治。但尽管失去了共同财产和法律地位,具有长久以来共同生活传统的自然村或部落,依然在民众的生活中占有极为重要的地位。此后即便在资本主义经济飞速发展的大正民主时期,有人指出,“虽然在行政法上最小的单位是町村,但是在农村社会生活的单位仍是古来的村落,即今天的部落。”[3]112由此主张将部落重新法制化。其代表人物就是当时的内务官僚安井英二。

这种主张随着1929年世界经济大危机打击下日本向战时法西斯体制的转化而开始一步步实现。在1932年开始实行的农山渔村经济更生运动中就开始利用部落作为“町村的行政辅助组织”[4]512。在1935年开展的选举肃正运动中,明确了町内会和部落会作为市町村行政的基础[4]533。而后到1940年发布《部落会町内会等整备要领》,终于通过内务大臣令的形式对部落会町内会给予重新的承认。到1943年的町村制改革中,正式对部落进行了法律上的承认,传统的自然村作为行政町村的下级补助组织,重新得到了利用。由此可见,自然村和行政村的二重性贯穿了近代日本町村自治实行的始终,可谓是近代日本町村自治的重要特征之一。

从现代化的理论说来,共同体具有前近代性、封建性,共同体没有彻底解体,近代的个人主义就无法确立。明治维新后近代资本主义的发展尽管迅速,但是广大的农村仍然是半封建的寄生地主制,农业经济发展落后,因此村落共同体一定程度上保留下来。封建的村落共同体始终没有随着近代化而解体,形成具有近代意义的市民社会。辻清明指出:“旧幕府时代的町村的封建闭塞性并没有基于市民社会原理的政治统一而升华到近代的自治性,而是原封不动地被明治时代所继承。”[5]129因此,共同体的始终存在实际上是近代日本资本主义发展的落后性的重要表现之一。

也正因如此,行政村与自然村的二重性问题成为研究近代日本地方自治的重要视角。长期以来,学者多把二者对立起来,认为自然村单纯是“人们生活和生产的单位”,而行政村“只不过是实行政府事务的机关”[6]19。与此同时,自然村与行政村的二重存在不仅构成了近代日本地方自治的特色,也为近代种种的共同体相关理论的形成提供了客观载体。

二、天皇制国家与基层共同体:地方自治实施中村落共同体的辅助作用

近代日本的共同体在政治上的独特功用,是作为天皇制国家的基层细胞。在地方自治的实行过程中,政府认识到仅仅通过西方近代法制的实行并不能够促进自治的发展,无法实现天皇制国家的政治统合。因此在整个近代日本的发展过程中,虽然以行政町村为主体的自治是主要的,但它不时要依靠自然村或者部落的存在与理念去补充这种自治,利用基层的共同体支撑天皇制国家的统治。这在近代日本主要表现在以下几个时期的运动中。

第一个是日俄战后的地方改良运动。前已述及,地方改良运动中实行的部落有林野合并和神社合祀强化了行政村的统一。但政府在加强行政村的统一的同时,也发现仅仅依靠行政村的自治,是不足以实现国民在新的历史背景下的统合的,而应该对传统的村落共同体进行再利用。因此明治政府开始强调传统的村落共同体的价值,重视它的“邻保互助”等美德。1908年明治政府发布的《戊申诏书》,要求国民“唯信唯义,醇厚成俗,去华就实”,养成共同体的淳风美俗“协和一致”的精神。在具体的运动中,政府所宣扬和表彰的模范村,就是自然村,并对村落共同体的各种团体进行复活和改造,如青年会、在乡军人会、妇女会等。这被石田雄等人视为是“共同体秩序的强化确认”[7]125。但宫地正人认为,这是在日本向帝国主义转化的新背景下,政府“一方面把和国家利益对立的共同体进行否认、排除,另一方面又要求它作为支撑国家发展的基础推进国民统合”,反映了政府要把町村转化“为了国家的共同体的意图”[8]73。

第二个是大正民主时期的民力涵养运动。地方改良运动实行后,“邻保互助”的精神得到更多的利用。山中永之佑认为,“以自治振兴策为媒介,把官僚支配和共同体支配融合起来在町村固定下来是从大正到昭和初期。”[9]82第一次世界大战后,由于工人运动和佃农争议的激化,天皇制国家的统治体制再度出现动摇。因此,1919年,内务大臣向地方长官发出训令,提出“发扬国体的精华,养成健全的国家观念”,“陶冶自治的观念,涵养公共心,旺盛牺牲的精神”、“振兴勤俭力行的美风,增值生产资金,以期生活的安定”等五大要纲,在全国发起了民力涵养运动。“这一运动和地方改良运动同样,一边向市町村民鼓吹共同体的亲睦协和和勤劳精神,一边培养居民自发的对行政服从、协助的精神。”[4]320在具体实行中,也是重新利用了家长会、教育会、农会、在乡军人会、青年团、妇人会等团体,各个地方重新设立了会的章程等等。大正时期,日本在地方自治领域进行了一系列的民主化改革,但地方自治虽然“在制度上发生了变化,但在制度的运用上却没有发生变化”,即“尽管制度上已经民主化,但在运用上利用共同体的秩序展开自治振兴策,使官僚的支配彻底化是政府一贯的姿态。”[9]81

第三个是1929年世界经济危机爆发后,特别是法西斯战争时期政府实行的各项运动。通过这些运动对部落的功能再次加以重视,并最终对部落给予法律上的承认,使法西斯体制在日本延伸到社会的最基层。在1932年的农山渔村经济更生运动中,“部落作为实践组织而被加以利用”。而后在1935年的选举肃正运动中,部落再次作为其实行组织,“强化了部落和町村的联系”[10]1。此后把部落作为町村事实上的下级组织,使之积极地担当各种行政活动的动向一直存在。到1940年发布《部落会町内会等整备要领》,终于通过内务大臣令的形式对部落会町内会给予重新的承认。而1943年町村制改革则使部落重新获得法律上的地位。山中永之佑指出:“部落,本来作为生活共同体的基础单位,是团结性极强的团体,把它作为国民统合的基础单位利用,是法西斯国家采取的政策。日本的法西斯对部落进行重组的强化,把它作为行政末端组织,彻底地利用,作为国民运动的组织。”[4]586

综上所述,在近代日本地方自治的发展过程中,政府一定程度上利用了共同体,以从基层支撑天皇制国家。山田公平则指出,“在日本官治的、部落共同体的、一村一家的自治得以形成,由自然村的补充的联系和一家一村的团结确立了行政市町村,在地方自治上构筑了天皇制国家的统一体制,开展了帝国主义。”[11]也即是说,近代日本正是由于村落共同体的补充而形成了行政市町村的自治,从基层支撑了近代天皇制国家的统一。

三、近代日本共同体自治论的实像与虚像

在近代日本地方自治的发展过程中,不仅是政府层面利用了共同体作为天皇制国家的统治基础,而且官僚、民间农本主义者乃至法西斯主义者,也一度提出了重视共同体的自治理论。他们的理论中既有共同体的实像也有共同体的虚像。以下选取其代表人物论述之。

(一)井上毅的共同体自治论

近代日本最早主张共同体自治的人可以说是井上毅。在明治初期,井上毅对村落共同体的重视超过了当时所有的官僚。早在大区小区制时期,井上毅就认为否认了传统的共同体而人为地划定大区小区是不合适的。他说:“凡成国之本,自村邑始,故治道之本,亦起于村邑。”[12]14认为大区小区制“方法属于人为者多,不如旧的郡村自然。”[12]99而且大区小区制下的户长“俨然临于村民之上,视村民为顽然无知,一意奉行政府之风旨,汲汲布达政府之号令,不问村民之怨苦。”他认为町村不应该实行这样的制度,因为町村和府县不同,是在国家具有“固有权利”的团体,所以其首长应该“作为一村的总代,主持一村的权利”。这里所谓的“固有权利”,实际上包含着一定的自治团体的意味,而其首长作为“一村的总代”,也是对明治政府规定户长作为官吏身份的反对。正是由于对大区小区制的反对,因此1878年发布的三新法,井上毅实际上起到了重要的参划作用。或者这种改革本身就反映了井上的主张[13]7。新发布的三新法废除了大区小区,恢复了传统的町村,实际上是井上毅“尊重旧惯”主张的实现。他的这种对“旧惯”尊重的思想也表现在对待町村会上。对于1880年发布的正式设立町村会的法令,井上毅反对给町村会过多的权限,主张“町村会议开设的地方尽可能简约其规则,使其类似一种乡约,或如从前惯习之寄合类,应进行适宜之斟酌。”[12]165由此可见,他所希望的町村会具有旧幕时代村落集会的性质,而绝非现代意义的议会。1884年,内务卿山县有朋再次对地方制度进行了改革,重新实行户长官选制和对町村进行联合。对此,井上毅明确加以反对。他先后三次给山县有朋写信,表达了反对改革的主张。1886年他提出的“地方政治改良意见案”,明确批判改革不重视传统,给町村自治的团结带来损害,主张应该恢复旧幕时代的村落共同体的自治。他说,

“十七年五月修正以来,各地方大概以五村、七村乃至十余村联合,设置一户长以便行政。而各村有置一总代或村用挂者,亦有不置者。总代村用挂到户长役所出勤,做户长之帮手,此为现今户长配置之村制。实行此制以来,行政上明显便捷,户长官选,增加户长的薪金后,户长得其人,而且户长事务大加整顿,此为不可怀疑之成绩。但与其行政便捷增加同一比例,各村自治精神亦衰弱下去。一村之团结原来有自治精神,而自治之一体自有其首领为代表,此乃自然之习惯。但维新以来,屡屡以政府命令变更一村首领之性质,或废止之,实为历史上一奇谈。现今户长具有联合数村之行政官吏性质,户长役所为一小郡役所之模样,户长已非一村团结首领性质,而村总代村用挂又非政事上理事者,不得公然执行一村自治事务,反而时时出入户长役所,只不过为户长之帮手。每村开村会,根据现行之制度,由户长提出议案,任其议长,对于联合事务,户长无暇熟悉各村内部的实情,户长不能自己制定议案,将其交给总代用挂,而以户长之名提出。此乃今日之一村团结缺乏应代表其团结之首领,而无首领之团结无疑会衰弱其团结精神。”[12]480-481

上述的这段话最能代表井上毅的村落共同体的自治观。也正因如此,在地方自治法律的制定过程中,对于莫塞主张的实行町村合并,井上毅坚决表示反对。但是为了解决一些町村过于弱小的问题,他提出了这样一个设想:即保留现在的户长役所,专负责行政之事,同时恢复旧有的町村作为自治团体。在山县决定进行町村合并后,他坚决表示反对,称“今全国之町村十之八九一时被强制合并,则其骚动混杂实在想象之外,不可料想将有何等之反对结果。”而且他强调“纯然之自治可在町村施行,可在郡市施行,但绝不应在府县施行。”[14]28他主张在町村(后来也包括郡)一级实行地方自治,而这个町村就是旧幕时代有着很强自治传统的自然村,不是进行町村合并后的行政村;而对于府县的地方自治,他是持反对意见的。他极力主张维持和恢复幕末以来的村落共同体,保护共同体的自治传统。因此,从强调传统的角度一直主张村落共同体的自治的,井上毅可以说近代以后的第一人。

(二)山崎延吉的共同体自治论

如果说井上毅所重视的共同体还是共同体的实在的话,到日俄战争后,共同体开始抽象为精神层面的“邻保互助”传统。以行政村的自治为中心,以共同体的精神为辅助的共同体自治论开始萌芽了。前面所说的《戊申诏书》的发布就反映了这一点。而这一时期提倡这种主张,并成为地方改良运动精神支撑的代表人物是山崎延吉。

山崎延吉在他的代表作《农村自治的研究》中,从反资本主义、反城市的视角出发,极力鼓吹“农村自治”。山崎认为日本的自治古来即存在,特别是历史上的五人组制度,具有“邻保团结”、“共济扶助”的特点。不过山崎还是站在发展的视角上,指出以往的所谓自治都是“服从的自治,官衙的自治”[15]73。随着历史向前发展,日本仿照西方国家实行了町村自治。山崎承认这种町村自治具有相当的进步性,因此“今日町村虽然疲敝,农村走向衰颓,但此非制度之罪,实是从事此制度之人的不勤勉所致。即非法之不备,乃不得行法之人之罪。”[15]78他主张“自治的三个基石”分别是“奉公的精神”、“协同的精神”和“自助的精神”[15]82。认为妨碍农村自治进步发达的两大潮流是:“其一是受命的习惯,不辨自治的圣旨,万事靠命令和补助来行动;其二是反抗的习性,误解自由自治的意义,认为任何事都我行我素。”[15]83山崎认为明治维新的变化只不过是外在的变化,对于权利的顺从性却仍然继承下来,虽然法律上的自由实现了,但强化了多年来的屈服与积年怨恨的反抗性。“这种顺从性和反抗性表现在不同的场合。在公的领域(国家等)是顺从,在私的领域是反抗。为了改善这种情况发展农村自治,在理论上必然要求在公的领域对国家权利的自立性;在私的领域追求反个人主义的共同性。”[16]205

在具体的农村自治理论中,山崎多次强调重视“和衷协同”、“邻保互助”的美德。如他在“农村自治的机关”中,指出有“町村自治机关”(村长和村会)和“自治补助机关”(教育机关和宗教机关)。町村长具有极为重要的作用,是“无官的总理大臣”[15]148,但农村自治的本质在于“自治补助机关”。“前者是根据法律行事,根据命令做事,以决议处理事情,但是村民的和衷协同、邻保相助的美风,或者自治自营、团结和乐则不能以法律和命令强制,已决议也未必可行,因此必须期待后者的活动。”[15]139他把一村比喻为一个家庭,认为村长就是“掌管家政的丈夫”,而校长就如同“担任育儿责任的内助妇”,“开拓人的信仰的和尚就如同亲家”。也即“农村为公家庭,村长和校长称公夫妇,和尚和有德的有志为公亲家。农村的自治在此公夫妇的协同一致、公亲家的慈爱中产生,即所谓公家庭的团结和睦。”因此,“只要自治机关和补助机关联合,就很容易达成自治的发达。”[15]167

在“农村自治的手段”中,山崎主张的手段是“町村是的确立”、“组合的设立”、“报德结社”、“农会的活用”等。山崎所谓的“组合”包括“五人组”和各种“讲”等传统的组织,他指出“这些都是为了达成共同的目的而协同的个人的团体,因此,对促进町村这个共同团体进步发达的自治具有极大的关系。”[15]189关于报德社,他认为实际上和产业组合“其主义目的是同一的,只不过是方法不同而已”,也即是日本“固有的产业组合”[15]200。对于地主和佃农的理想关系,他认为应该是“地主有父亲的慈悲,佃农有孩子的顺从,只有这样,农地才会很好地被利用,才能长出优良的作物,实现愉快的生活。”[15]267但与此同时,山崎对寄生地主也进行了严厉的批判,主张地主应该进行农事改良。但是山崎的批判是从道德的角度来认识的。他认为地主和佃农争议产生的原因是“地主的利己心及道德的堕落”,改变这种情况用的是“温情”,主张地主和佃农的协同一致。

总之,在山崎延吉的农村自治论中,尽管他论述的是行政村的自治,但是在精神上他反对个人主义,鼓吹日本传统的村落共同体的美德,这从书中充斥着“养成协同一致的风气”、“培育邻保相助的习惯”等语句可以看出来。山崎强调传统主义,在他的眼中,日本传统的五人组制度是最好的自治传统;重视中间机关的作用,认为日本传统的“讲”等中间组织,是连接国家与社会的重要桥梁;主张应该继承二宫尊德的报德思想,特别强调日本的家族主义和村落共同体的“邻保共助”美德。他是用传统的村落共同体的“协同一致”作为对抗政党斗争与町村的阶级斗争激化的武器。因此,山崎延吉的主张,就是共同体自治主义[17]37-43。但是他所谓的共同体,已经和井上毅的不同,开始从一个实在抽象化为具有“协同一致”精神的虚像。

(三)橘孝三郎的协同主义自治论

在近代日本转向法西斯主义的昭和时期,各种法西斯思想泛滥。共同体意识也加入到这一潮流中来,将共同体融合到法西斯思想中的代表之一是橘孝三郎的协同主义自治论。

橘孝三郎在他的《日本爱国革新本义》中提出了这一观点。在书中,橘孝主张,在第一次世界大战后,“西洋唯物文明已经没落”的当下,“我们经济欲望的充足必须放在生产、分配及一切以共存共荣为重点的协同主义之上。”[18]2由此他批判了马克思主义。对于马克思主义,他赞同“马克思主义对大众贫困化的原因从社会组织的内部来探求”,但是反对“马克思把社会组织成立的根本条件放在经济关系上,特别是生产方法的变革及生产关系、社会变革和进步上,从而大众的贫困化完全是基于生产方法的进步和生产关系的变革。”[18]22他认为,面对日本大众的贫困,解救它的只能是“西洋资本主义的超克和日本爱国同胞主义。”[18]66由此他提出的“新日本建设大纲”是对“政治、经济、共济、教育、国防”五个方面进行大的改革。具体是:在政治上,“自上而下对重压在国民头上的政治支配进行清扫,代之以国民的协同自治。必须使国民协同自治,不允许国家和个人之间是支配和被支配的关系。”“这种协同体就是原始农村共同体的延长”,而且必须是“根据爱国同胞主义的王道的国民协同自治组织的政治组织。”[18]90“这种协同体组织必须以地方协同体的共同自治体为基础进行根本的改造。”[18]92在经济上,是计划的、组织的经济的实行。对于共济,他称“在国民的共同体社会,在共荣的福利生活中最先应该是共济组织。”[18]99在教育上,应该“涵养爱国同胞主义精神”、“变成自治共同”、“必须是相互信赖建设新日本的同时获得能够共同自治的素质,使之发现人生真正价值的教育。”而且他强调,“对于西洋思想来说,东洋思想实是优秀的。”[18]100关于国防,因为“日本军队壮丁七成以上是农村子弟”,所以“强兵之实常受农村所左右。”[18]102在橘孝三郎的改革观中,他强调的是协同的自治,把它看作是对抗马克思主义、拯救日本贫困的良药,因此他的自治论,可以说是协同主义自治论。

四、战后日本的共同体批判与共同体回归论

正是由于共同体在战前日本历史上的独特地位和政治功用,在战后初期,以丸山真男为代表的近代主义者对共同体进行了激烈的批判。特别是在滕尼斯的《共同体与社会》及马克思的《资本制生产前的诸形态》等著作的影响下,学者们深刻地剖析战前日本的共同体所具有的与近代的“市民社会”相对立的前近代性、封建遗制性。如山中永之佑称,“所谓的村落共同体,是以村民的连带感情为横线,以有力者的权威和温情为纵线,极力回避决断主体的明确化和利害的明确对立的集团主义、情绪的世界。”因此“无论在制度方面怎样民主化,只要不改变村政治和行政的方式,即不寻求以个体的确立为前提的连带即市民社会的成熟,实现真正的地方自治就是困难的”[9]83。丸山真男则重视村落共同体与法西斯主义的关系,他指出,底层的共同体秩序是近代日本的一大特色,与法西斯主义有着重要的关联。本文开头所引用的他在《日本的思想》中那段有名的论述成为对战前的村落共同体进行批判的代表观点。而石田雄在谈到近代日本地方自治的本质时也认为,“自治体的共同体秩序和顶部的天皇的存在共同构成日本型‘合意的支配’的基底,同时形成了官僚支配的末端,承担着保证政治构造上部官僚制和政党在体制内的特殊的亲近性。”[7]103

然而,1960年代以后,随着日本经济的高速发展和战后日本政治民主化的实现,近代以来和民众生活息息相关的共同体也开始走向解体,形成了真正的现代市民社会。曾经轰轰烈烈的共同体论和共同体批判此后也日渐式微。然而由于历史的真实存在,因此学者,特别是近代地方自治领域的研究者并没有彻底忘记共同体,而是在新的历史背景下对曾经的共同体理论进行反省。如在1980年代,大石嘉一郎、山田公平、山中永之佑等人对共同体提出了不同的认识。大石认为,不能把近代的村落共同体认识固定化,应该发现近代村落共同体变化的侧面,村落共同体自身的公共性等问题。而且,从总体上看,“在近代日本的村落,商品经济开始向内部浸透,土地的总有关系崩溃,宅地、耕地甚至连共同地(入会地)都被私有化,‘邻保共助的旧惯’也消失了,部落的情绪的结合崩溃,阶级对立明显化,进而部落的机能也渐渐地‘行政村化’,并不断加强。”[19]13山田公平认为有必要“从和都市团体(指行政市町村——笔者注)原理的关联来重新认识”村落共同体,关注“地域的公共关系的发达”[20]53。山中永之佑也对行政村和自然村二重性的通说开始表示出怀疑,主张用新的认识去看待地方自治问题[4]2。

不仅是在地方自治研究领域对共同体的研究出现了转变,而且在社会思想方面还出现了对完全的个人主义表示忧虑,要求回归共同体的呼声。特别是2009年民主党上台后,提出了“新公共”的口号,使人们开始重新审视已经解体的共同体。如内山节认为,“日本的历史就是民众自律形成的世界(共同体)和以中央集权为指向的国家相克的历史”。明治以后,具有传统性质的共同体和“作为近代国家细胞的共同体重合”,产生了具有“双重机能的共同体。”他认为共同体并没有随着现代化的发展而消失,而是变形为“家族”、“地域”、“公司”和“国家”等新的“共同体”形式。田中重好也认为所谓的“村落共同体的解体”或者“共同体的衰退”应该是“共同性的扩散、多样化、重层化”[21]。在对共同体进行重新审视的过程中,他们力图探寻在新的历史条件下重新构筑人与人之间联系的新型共同体。

五、结 语

总之,战前及战后初期,日本的共同体相关理论及批判曾经盛极一时。之所以如此,是因为日本和欧洲一样都具有“共同体的历史”[22]157,具有共同体的实在。对近代日本民众生活乃至政治思想都产生了重要影响的日本这一独特的共同体,尽管已经随着现代社会的发展而消失,但我们还是会时刻发现它的踪迹。今天,当我们在日本的社区生活时会发现,共同体的传统并没有彻底消失,而是作为一种影响深远的文化传统,仍在深深地影响着日本人的生活。即,当封建的传统的共同体解体,现代的市民社会形成后,今天的共同体已经摒弃了原有的封建的成分,作为一种文化的传统保存下来,成为日本人生活中的重要内容之一。因此,尽管共同体的研究已经日渐式微,但是作为日本社会历史的独具特色的产物,在不断出现的共同体的构建与回归的呼声中,重新梳理这一问题,不仅是我们理解一切冠以“共同体”之语的基础,也具有一定的现实意义。

[1] 丸山真男.日本的思想[M].区建英,刘岳兵,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[2] 岩本由輝,国方敬司編.家と共同体[M].東京:法政大学出版局,1997.

[3] 安井英二.地方自治の研究[M].東京:良書普及会,1931.

[4] 山中永之佑.日本近代地方自治制と国家[M].東京:弘文堂,平成11.

[5] [日]辻清明.日本官僚制研究(新版)[M].王仲涛,译,北京:商务印书馆,2008.

[6] 松沢祐作.町村合併から生まれた日本近代[M].東京:講談社,2013.

[7] 石田雄.近代日本政治構造の研究[M].東京:未来社,1985.

[8] 宮地正人.日露戦後政治史の研究[M].東京:東京大学出版会,2009.

[9] 山中永之佑.日本近代法論[M].東京:法律文化社,1994.

[10] 自治大学校研究部監修.地方自治研究資料センターー編.戦後自治史第一巻[M].東京:文生書院,1977.

[11] 山田公平.近代日本の国民国家と地方自治[M].名古屋:名古屋大学出版会,1990.

[12] 井上毅伝記編纂委員会編.井上毅伝史料篇第一[M].東京:国学院大学,1966.

[13] 阪井雄吉.明治地方制度とフランス——井上毅の立法意見を手がかりとして——[M]//日本政治学会編.近代日本政治における中央と地方.東京:岩波書店,1985.

[14] 井上毅伝記編纂委員会編.井上毅伝史料篇第二[M].東京:国学院大学図書館,1966.

[15] 山崎延吉.農村自治の研究[M].東京:永東書店,1908.

[16] 武田共治.日本農本主義の構造[M].東京:創風社,1999.

[17] 郭冬梅.试论山崎延吉的农村自治论[J].东北亚研究,2014(3).

[18] 橘孝三郎.日本愛国革新本義[M].東京:建設社,昭和7.

[19] 大石嘉一郎.近代日本地方自治の歩み[M].東京:大月書店,2007.

[20] 山田公平.明治地方自治の国際的性格——比較史的観点から——[M]//日本地方自治学会編.日本地方自治回顧と展望.東京:敬文堂,1989.

[21] 山内達也.現代社会におけるコミュニティの意義と地域性——つながりの再設計[J].地域文化政策研究,第6号,2011.

[22] 祁建民.“共同体”与“散沙”:中国国家与社会关系研究述论[M]//中国社会科学研究会编.中国与日本的他者认识——中日学者的共同探讨.北京:社会科学出版社,2004.

[责任编辑:赵红]

CommunityandCommunityTheoryUnderthePerspectiveofModernJapaneseLocalAutonomy

GUO Dong-mei

(Institute of Japanese Studies,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

In modern times when the word “community” was more and more widely used,as the starting point of its understanding,it should be closely linked to the village community in the field of local autonomy. This is due to the fact that the communities or so-called village communities with feudal nature at the end of shogunate not only did not disappear with the pace of modernization,but also played an important role in people’s life and even made a unique influence on the development of modern Japanese history. Based on this,it further formed various theories and criticism about community before and shortly after the Second World War. Therefore,sorting Japanese community and community theory from the perspective of local autonomy is the prerequisite of deeply understanding concepts related to community.

Modern Japan;Community;Natural Villages and Administrative Villages;Fascism;Modernism

10.16164/j.cnki.22-1062/c.2017.05.016

2017-05-23

国家社会科学基金一般项目(11BSS007);国家社会科学基金一般项目(15BSS011)。

郭冬梅(1971-),女,吉林蛟河人,东北师范大学日本研究所副教授,历史学博士。

K313.4

A

1001-6201(2017)05-0103-07