论民间音乐田野调查的两个难题*

孔庆夫

论民间音乐田野调查的两个难题*

孔庆夫

田野调查是记录、研究、保护和传承民间音乐的重要一环,但在实际操作中常常会遇到两个难题:一是音准难题,即民间音乐的音准具有游移性,无法用固定律的音准概念来转化,造成了“失准”问题;二是记谱难题,即民间音乐具有写意性,难以完全用写实性的记谱方式来准确记录,造成了“失谱”问题。“失准”和“失谱”的状态不利于民间音乐的本真性、完整性和可解读性的保护和传承,这两个问题需要被关注,并亟待解决。

民间音乐 田野调查 非物质文化遗产 音准 记谱

西学东渐以来,西方音乐理论迅速占据了中国音乐教育的制高点,逐渐成为了研究中国传统音乐(民间音乐)的理论基础,进而被认为是“放之四海而皆准的、能够概括全人类各种音乐文化的理论”*杜亚雄:《中国乐理的一些基本概念》,《黄钟》(武汉音乐学院学报)1997年第3期。。面对这种状况,九十余年前,音乐学家王光祈在其《东西乐制之研究·自序》中说“盖中华民族者,系以音乐立国之民族也……数千年来,学者辈出,讲求乐理,不遗余力。故今日中国虽万事落他人后,而乐理一项犹可列诸世界作者之林,而无愧色。只惜现代中国之人,事事反常。将祖宗遗业认为一钱不值,偶有习者,群起笑之。呜呼!”*王光祈:《东西乐制之研究》,上海:中华书局1926年版,第5-6页。。九十余年来,西方音乐理论在我国日益成熟并发展壮大,反之中国传统音乐理论却日渐式微,“直到今天我们还没有编出一本像样的中国乐理可供学习之用,在全国的几十所音乐院校中,尚无一所开设这门课程”*杜亚雄:《中国乐理的一些基本概念》。。我们肯定西方音乐理论在中国传统音乐(民间音乐)的研究、保护和发展中的积极贡献,但同时也要正视其带来的“由表及里,由形到质的误读和误用”*萧梅:《中国传统音乐“乐语”系统研究》,《中国音乐》2016年第3期。。其中最为突出的,即音乐本体的“失准”和“失谱”问题。

一、“失准”:固定三律与游移音的碰撞

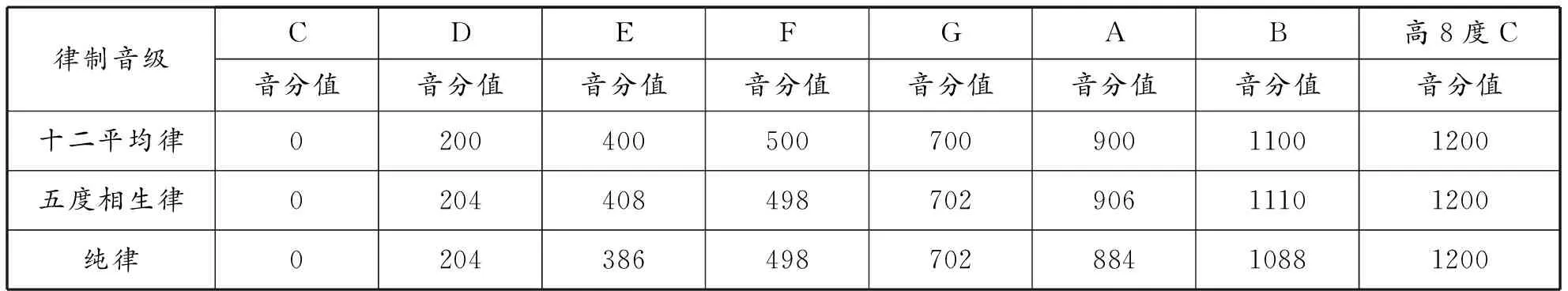

固定三律,即:十二平均律、五度相生律和纯律,在理论上该三律中的每一个音都有固定的音分值。十二平均律是“将纯八度分为频率比值均等的十二个半音的音律”*童忠良:《中国艺术教育大系音乐卷》,上海:上海音乐学院出版社2011年版,第178页。,即各音的音分值以C音为0音分,每高半音增加100音分,全部为固定整数,直到高八度的C音为1200音分。五度相生律是根据泛音列中的第二分音与第三分音的纯五度关系,即“由某一音开始向上推一纯五度,产生次一律,再由次一律向上推一纯五度,产生再次一律,如此继续相生所定出的音律”*张志庄:《朱载堉密率方法数据探微》,北京:中国戏剧出版社2010年版,第25页。。泛音列中的纯五度是音在振动发响时自然形成的纯五度,经过测音其固定音分值为702,而十二平均律由于是等律比值,其纯五度的音分值为700。因此,五度相生律每相生一次要比十二平均律高出2个音分值, 在相生十二次以后,就比十二平均律的音分高出了24个音分值。纯律是“于五度相生律的纯五度之外,加入大三度(第四分音与第五分音间)作为生律的基础”*天津音乐学院等编:《缪天瑞音乐文存》,北京:人民音乐出版社,第285页。产生出各音的律制。

固定三律音分值比较表:

当下绝大多数音乐研究者接受的是十二平均律理论的教育。其音准概念和对音准的理解,是从固定音高a1=440Hz开始的,其节奏的概念也同样是从具有固定强弱规律的4拍子或8拍子节奏类型开始的。因此,就形成了固定的“标准性”评判体系,即:音是准的、节奏是准的或音是不准的、节奏是不准的。而这个“准”或“不准”所依据的标准就是a1=440Hz的十二平均律理论。十二平均律作为世界通用律制,不仅在实际运用中被广泛推广,而且已经同化或虹吸了我国民间音乐的唱奏和传统乐器制作的律制向其靠拢。五度相生律和纯律在实际运用中远不如十二平均律广泛,其更多的只是作为一种理论参照或另一音律范式的选项。

从民间音乐的田野调查来看,以十二平均律为代表的固定三律音分值法则在实际田野调查中并不完全适用。民间音乐大多是由没有受过专业音乐训练、没有固定律制概念、没有固定节奏概念、更不懂标准记谱法的民间艺人们所即兴创作,并通过“口头传统和口头表述”方式进行传承的音乐。即兴性是民间音乐的最大特点,但即兴性同时也带来了与固定三律音分值法则相异的,非标准性和非规范性的“失准”音——游移音,即“在中国音乐体系中有意识地、广泛采用的‘没有拴住的音’”*杜亚雄:《中国乐理的一些基本概念》。。虽然律制在理论上存在明确的固定音高,但民间乐人在实际的唱奏中,却并不能做到某一律制中的理论音高,而更多是以游移性的音准存在,“有时竟游离于几种律制之间,形成‘三不像’的状态”*缪天瑞:《律学》(第三次修订版),北京:人民音乐出版社1996年版,第274页。。如赵宴会对徐州鼓吹乐*唢呐艺术:第三批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(2011),类别:传统音乐;序号68,编号Ⅱ-37。的三位唢呐艺人吹奏的音进行音高测量显示“在周德华、乔增爱、吴开云三位唢呐艺人实际吹奏的音列中,其相邻两个音的音程值有的大到277音分,有的小到53音分,并含131、159、160、162、166、175等音程值,出现近似四分之一音、四分之三音、四分之五音现象。显示的音列(无论从那一个音开始的音列)与音程关系,很难置于目前已知的常用音阶与律制中”*赵宴会:《从“模糊律制”到“近十二平均律”——20世纪苏北民间唢呐的“实践律制”变迁》,《中国音乐学》2015年第1期。再如李纬霖在对傣族赞哈调(西双版纳傣族民间说唱音乐)音阶进行测音后也发现,相对于十二平均律标准,“在任何一首赞哈调中,并不仅仅是某几个音程有‘中立音’性质,而是几乎所有音程的音分值都突破了一般受西方现代音乐教育者耳朵能听辨的音分差别,存在偏高或偏低的、音高‘不准’的现象”*李纬霖:《论赞哈调不平均律音阶及其与傣仂语声调的关系》,《中央音乐学院学报》2014年第4期。。而本文作者在前期对于新化山歌*新化山歌:第二批国家级非物质文化遗产名录(2008年),类别:传统音乐;序号594,编号Ⅱ-95。和梅山傩戏*梅山傩戏:第三批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(2011年),类别:传统戏剧; 序号233,编号IV-89。进行田野调查时,也发现山歌艺人的唱奏和傩戏祭祀过程中师公、拉弦手、吹鼓手等傩戏艺人的唱奏,如果参照上述固定三律的音分值法则,其都是“失准”的。而且并不是某一个音的“失准”,是所有的音都处于“失准”的游移状态。虽然可以用音准靠近原则,将这些“失准”的音强行记录到以固定三律(尤其是十二平均律)为标准的“准”的音名上面去。但当我们在演唱或演奏这些音的时候,会发现这些音与民间艺人们所演唱或演奏的音并不一致,或者说完全不一致。那么,到底是我们记录的这个音是“准”的,民间艺人实际演唱的是“失准”的?还是民间艺人实际演唱的本来是“准”的,而是我们以固定律音高思维,反而把它记的“失准”了呢?到底谁是“准”的呢?

另一方面,我们在整理田野调查录音时发现,某些游移音的“失准”状态并不是无序的“失准”,而是有相对可重复性的“失准”,且在每一次重复“失准”时,在音分值上都极其接近。由此是否可以推断,对于特定音乐类非物质文化遗产保护对象的音乐本体而言,其演唱者和演奏者可能有他们自己专属的音准概念,只是这些音准概念还没有形成音律体系;亦或者其实他们已经形成了自己的音律体系,只是还没有被学术化呢?

从我国已经公布的四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和扩展性名录来看,民间音乐(传统音乐)类非物质文化遗产项目共有222项入选*在第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录中(2006)“民间音乐”为单独一类。从第二批国家级非物质文化遗产名录开始,“民间音乐”类的类名被改为“传统音乐”,虽然在名称上有所改变,但在实际入选的音乐类型上,仍是以“民间音乐”为主。,占名录总数1836项的12%。而对于这222项特定音乐对象而言,每一个对象本身都具有不可替代的独特性。从抢救与保护非物质文化遗产所需要遵守的四条基本原则*抢救与保护非物质文化遗产的四条基本原则为:本真性、整体性、可解读性和可持续性。详见《非物质文化遗产概论》,王文章著,北京:文化艺术出版社2006年版,第322-337页。来看,其首要原则就是要保护“本真性”,即“要保护原生的、本来的、真实的历史原物,保护它所遗存的全部历史文化信息”*王文章:《非物质文化遗产概论》,北京:文化艺术出版社2006年版,第323页。。那么,民间音乐在音准上所体现出来的具有游移性的“失准”音,是否属于需要被记录的“遗存的全部历史文化信息”的一部分?而如果我们依照固定三律的音分值标准来评判,势必会误读民间音乐游移性“失准”音的“非标准性”个性。如此做法不仅严重的抹杀了民间音乐已延续数千年的音准特征,更与抢救与保护非物质文化遗产的基本原则和初衷背道而驰。

二、“失谱”:框架写意与格式写实的两难选择

乐谱是用来记录音乐,使之能够广泛传播的符号。但谱怎么“记”与怎么“识”,在中西两种音乐体系下,存在天壤之别。中国传统记谱法主张“写意”。认为“谱”只是一个“框架”,反对谱面的繁琐和庞杂,讲究“乐行而论清”,讲究“死曲活唱、死谱活奏、定谱不定音、定板不定腔”等*杜亚雄:《中西乐理的比较研究》,《中国音乐》1995年第3期。。而西方记谱法恰恰与之相反,讲究“写实”。先按照某种规则、参数和概念设定一个标准的“格式”,再将音乐活动中的每一个细节都尽可能变成能够被“格式化”所吸纳的信号,以形成乐谱。并在实际唱奏中严格按照格式化的乐谱所记,做到“音声合而为一、音高皆有定数、拍而皆有定值”*藏艺兵:《记谱法的变更对中国音乐传承传播的影响》,《中国音乐》2000年第3期。且不能改变一字一音。“框架写意”与“格式写实”这两种完全不同的音乐逻辑起点,造成了接受西方音乐理论教育的研究者,在进行民间音乐田野调查时的两难选择:到底是该“框架写意”记谱?还是应该“格式写实”记谱?

“框架写意”记谱一般只把乐曲曲调和节奏的基本框架记录下来,唱奏者根据基本框架来进行即兴的加花、变奏或变腔等,具有较大的灵活性和再创作空间。但这种记谱方式留下的乐谱由于信息量过少,容易让初学者琢磨不定、难以理解且不好入手,如果没有师傅长时间口传心授的教授,很难准确掌握该音乐对象特有的唱奏风格、特点或技法等核心要素。另一方面,由于“框架写意”记谱无法保证音乐信息的完整性,没有留下更多详细的谱面信息,容易造成“人去曲终”的状况,不利于民间音乐的抢救、记录、传播和传承。虽然用“格式写实”的音乐语汇去描写、记录、传播和传承活态性、即兴性存在的民间音乐并不十分科学,且有将活态性民间音乐对象“削足适履”般硬塞到“格式化”西方音乐理论标准中去的嫌疑。但“格式写实”记谱方式擅长对某一特定音乐对象的唱奏信息进行更加完整和详细的记录,并进行固态化和具象化的谱面处理,可以使在不同时间经度和不同空间维度的人,能够通过固态化和具象化的谱面,瞬间还原活态性和抽象性的特定音乐本体,有利于民间音乐的交流、共享、传播和传承。

从抢救与保护非物质文化遗产的角度来看,民间音乐所特有的写意性、声无定高、拍无定值等音乐特征,固然是要保护的对象。但在民间音乐亟待抢救、收集、整理和研究的现阶段,为了能够提供更加详细的信息资料使后续传承人有所适从,且使后人能够更加确切的了解该音乐对象在本时代的概貌,“写实”的记谱方式显得更具重要意义。目前来看,要想能够最大限度的完成对民间音乐的本体性、本真性、整体性和可解读性 等音乐要素的“写实”记谱,可供选择的方式其实只有两种:五线谱和简谱。

虽然在中国记谱法的发展史上,先后经历了先秦时期的宫商字谱、唐代的减字谱、宋代的俗字谱和律吕字谱、以及流传于多个朝代和地区,一直广泛使用并延续到20世纪中叶的工尺谱等众多记谱方式。但自从1903年3月,沈心工在上海南洋公学附属小学创设乐歌课,以“独揽梅花扫腊雪”*“独揽梅花扫腊雪”是“do-re-mi-fa-sol-la-si”的上海方言发音。的方式推广简谱以后,简谱这种便利易懂的记谱方式,就迅速得到了广泛传播和接受,并逐渐取代了复杂的工尺谱记谱法。与此同时,“五线谱记谱法在专业音乐教育和音乐创作领域广泛使用。由于西方音乐随着西方学制一起,一开始就占领了中国基础教育的制高点,这样,便使得在我国沿用千年的传统记谱法,虽然具有广泛的坚实文化基础,还是逐渐淡出了历史舞台……到1947年中国大陆公开刊印了最后一本工尺谱歌本”*藏艺兵:《记谱法的变更对中国音乐传承传播的影响》。。

由此可知,最晚在1947年以后,我国音乐教育领域已经是简谱和五线谱独步天下。也就意味着,目前我国音乐界1947年以后出生的音乐研究者几乎都是接受的简谱和五线谱的音乐教育。当然,我们不排除某一特定音乐领域内的研究者在对特定音乐对象进行研究时,需要运用到非简谱和非五线谱的记谱方式,如古琴研究需要用到减字谱,传统音乐文献研究、音乐考古研究需要用到工尺谱、俗字谱以及其他的专项特指性记谱方式等。但对于绝大多数音乐工作者和音乐研究者而言,从其接触音乐的最开始,就是接受的简谱和五线谱的音乐教育,在学成毕业参加工作以后,也是继续从事的简谱和五线谱的音乐教学、音乐创作或音乐研究工作。那么,毫无疑问,在研究者(包括民间音乐研究者)的音乐思维中就会自然且惯性的接受简谱和五线谱的记谱模式,并形成了相对应的评价标准和评价体系。

若非特别需要,在实际田野调查工作中,绝大多数民间音乐研究者都不会主动采用宫商字谱、减字谱、俗字谱、律吕字谱或工尺谱等方式来进行民间音乐的记谱工作。或因为研究者自己也不是特别懂这些古老的记谱法;或因为研究者习惯性和固化性的简谱和五线谱思维模式;或因为传统记谱法实在太过于繁琐,不具有便利性和易读性,且认可度不高或接受度偏低;或因为传统记谱法所追求的“写意”特点与简谱和五线谱所追求的“写实”特点大相径庭等原因,绝大多数民间音乐研究者“为追求音乐发生的每一个细节,谱面记录信息全面、翔实。使作为局外人的任何一位音乐工作者在没有到过音乐发生现场的情况下,通过对乐谱的直观了解就能够认识和理解该音乐事项的大致情况”*崔华:《音腔记谱法——中国传统音乐记谱理论新探》,《黄钟》2014年第4期。,都会采取用简谱或五线谱的记谱方式来记谱。这种由田野调查中从民间音乐本体的活态→到谱面中的固态→再到依据谱面还原活态的过程中,最大的要求就是要保证民间音乐的本真性信息和可解读性信息在传递过程中不失真或最大限度的不失真。

无论是联合国教科文组织在2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》,还是我国人民代表大会在2011年通过的《中华人民共和国非物质文化遗产法》,其实存在一个互为辩证的目的:保护民族文化的独特性,保持世界文化的多样性。就前文所讨论之徐州鼓吹乐、傣族赞哈调、新化山歌、梅山傩戏等特定音乐对象中大量存在的游移性“失准”音等现象,如果要特意彰显其民族独特性,当然可以采用“框架写意”记谱、模糊性记谱等中国传统记谱方式或更加独特、适用范围更小的某种特定记谱方式来进行记谱,但这种思路似乎有“在音乐艺术中鼓吹狭隘民族主义”*藏艺兵:《记谱法的变更对中国音乐传承传播的影响》。的嫌疑。在世界多样性文化和全球多样性艺术均已经迈入国际性非物质文化遗产保护的时代,特定民族的音乐文化在强调其本体独特性延续的同时,也需要思考如何实现与外族文化对等的、真正的、打破学术壁垒的交流与共享。从记谱法来看,这个载体就是简谱和五线谱。

三、规定与描述:关于解决“失准”与“失谱”问题的思考

如前文所述,在民间音乐的田野调查中,以十二平均律为代表的固定三律音分值法则并不能完全适用。而且在一些少数民族音乐中,除了这三种律制外,“还有中立音律、递增律、递减律、不定增减律”*毛继增:《少数民族音乐记谱的几个问题》,《人民音乐》1988年第6期。等多种律制的存在。这些特殊的律制不但是该特定地区、特定民族历史音乐实践活动的有利佐证,更是该特定民族文化独特性和文化多样性的突出代表。面对这种现实,我们无法用固定三律的音分值法则来评判它,弄不好容易将其同化,而在无意间抹杀了其音律个性。但也无法完全不使用固定三律的音分值法则,否则就失去了学术参照,难以开展研究工作。因此,文章认为:“规定性”的固定三律音分值法则要用,简谱和五线谱记录方式也要用,但需要辅之以“描述性”补充,才能解决其“失准”和“失谱”的问题。

从音律来看,虽然不同律制的使用是音乐风格的突出表现之一,但“律制确定的依据不是个别少数艺人的演奏或演唱……律制的存在是该民族、该地区音乐实践的一种普遍趋势的表现”*毛继增:《少数民族音乐记谱的几个问题》。,因此,如果要彻底弄清楚某特定民间音乐对象的音律问题,就必须通过大量的田野调查在收录大量唱奏曲目的基础上,对所收录曲目进行逐一测音,以明确各音的实际音高。并将测音所得实际音高与“规定性”固定三律(尤其是十二平均律)的音分值进行比对,以得出该民间音乐对象的音律特性。对于在测音中出现的“具有相对可重复性的‘失准’音”,则需要在多次重复测音的基础上,确定“失准音”的“失准”规律。对于在测音中出现的无规律“失准音”或暂时还没有找到规律的“失准音”,也要用最大近似值将其如实记录,以留存予后续研究者继续研究。另一方面,为了能够更加准确的体现音律特点,可以在特定音乐对象的乐谱上附上详细的音律表,标明每一个音高的具体音分值,并对有规律“失准音”和无规律“失准音”提供文字或符号等“描述性”说明,以能够最大限度的还原和保持该民间音乐对象音律的本真性、完整性和可解读性。

从乐谱来看,虽然任何一种记谱法都不可能完全详尽、毫不失真的记录民间音乐对象,也不可能“对实际音乐音响有绝对准确的还原功能”*周凯模:《多元音乐世界的多元解释:音乐人类学的“记谱与分析”之方法讨论》,《杭州师范学院学报》(社会科学版)2004年第6期。。但作为“格式写实性”与“精确量化性”记谱的代表,相对于只记录音高框架的工尺谱和律吕谱、只记录大体演奏手法的减字谱和文字谱、只记录大体旋律走向的央移谱等传统记谱法而言,简谱和五线谱不但能够更多、更加详尽的记录音乐对象的本体特性信息,更善于准确描述具体音乐活动的发生过程,而且具有更为广泛的适用性、普及性和可操作性。因此,在民间音乐田野调查的记录、收集、分析和研究 的学术过程中,用且只能使用简谱和五线谱。当然,对于特定音乐对象而言,过于写实、精细和复杂的谱面,虽然可以最大限度的记录和保证该音乐对象的独特性和单义性。但也容易在客观上造成对于谱面易读性和简洁性的忽视,形成读谱困难。因此,在实际田野调查中,需要在尽可能发挥简谱和五线谱所“规定”的“格式化”写实记谱特性的同时,还需要通过“描述性”方式来弥补其对民间音乐不定高的音、不定值的拍、无规律性的强弱、游移性的调式等众多“写意性”特点记录的缺失。

具体而言,首先要按照“写实性”的量化标准,尽可能准确记录特定民间音乐对象的音高、节奏、节拍、调式、装饰音等本体特征。而对于该音乐对象的唱奏方法,尤其是那些具有“写意性”的唱奏方法,如民歌演唱中的叠腔、抖音,民族乐器演奏中的吟揉绰注等,则需要配之“描述性”的文字、图表、坐标或音像方式等予以说明和阐释。另一方面,民间音乐具有鲜明的地域特性,不同的地域特性孕育不同的文化特性,只有不同的文化特性才能产生不同的音乐特性。在进行“描述性”说明的同时,要充分考虑到该地区的地域和文化特性,从而将具有规定性的“格式化”记谱方式,补充、完善、转变为能够体现本族地域文化特性的记谱法。

结 语

客观来讲,西方音乐理论体系所强调的“固定性”音准法则与“写实性”记谱方式,与我国民间音乐所实际存在的“游移性”音准现状与“写意性”音乐审美之间,在逻辑起点上存在无法兼容的矛盾。随着非物质文化遗产保护世界文化多样性,保护民族文化独特性的理念日益深入人心,对民间音乐类非物质文化遗产的研究要面对研究范围越来越广泛和纵深、研究对象越来越本真和独特、研究内容和方法越来越复杂的学术倾向。而在田野调查中,试图寻找或创造一个“放之四海而皆准”的音律法则和记谱方法是不现实的,只能在现行“规定性”音律法则和记谱方式之上,根据不同研究对象的实际特点,对其进行“描述性”补充。。

另一方面,研究方法是为研究目的服务的,研究方法不存在好坏,但当研究方法无法准确概括研究对象,且无法实现研究者的研究目的时,就需要对研究方法进行改进和添补。正如业界前辈杨荫浏对十番锣鼓中锣鼓数列结构记录的优化、简其华对于新疆木卡姆记谱的改良、吴文光对于古琴减字谱的打谱与译谱等传统记谱法的改革和实践一样,最终目的是要便于我国民间音乐在使用“国际通用的音乐媒介”进行国际平台的学术交流与传播时,能够最大限度的在谱面中体现民间音乐的本真性原生面貌,并在不失真或最大限度不失真的前提下,能够迅速还原谱面所记录的民间音乐对象。如此以来,才能真正实现联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》所提倡的保护世界文化多样性和保护民族文化独特性的宗旨。

[责任编辑]罗曼莉

孔庆夫(1982-),男,湖北荆州人,中山大学中国非物质文化遗产研究中心博士研究生(广东 广州,510275),湖南省衡阳师范学院讲师(湖南 衡阳,421000)。

* 本文为湖南省社科规划基金“新化山歌的网络化数据构建与数字化传承问题研究”(项目编号:16YBA043)、湖南省社科评审委员会基金“基于‘互联网+’视阈的新化山歌文化遗产数字化保护研究”(项目编号:YSX060)、湖南省“传统聚落数字化保护技术”工程实验室开放基金“湘域国家级非物质文化遗产的‘数字化实现及资源库构建’问题研究”(项目编号:CT16K04)、衡阳师范学院“产学研用”基金“新化山歌文化遗产数字化传承与生产性保护”(项目编号:16CXYZ03)、广州市社会科学界联合会“羊城青年学人”基金“粤剧音乐文化生态研究”(项目编号:17QNXR34)阶段性研究成果。

G122

A

1674-0890(2017)05-057-06