“特别没收”的司法失衡与规范重塑—以“供犯罪所用的本人财物”之没收为视角

刘 鹏 玮

“特别没收”的司法失衡与规范重塑—以“供犯罪所用的本人财物”之没收为视角

刘 鹏 玮*

不同于刑法第59条规定的没收财产刑,刑法第64条规定的对犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪分子所用的本人财物的没收(特别没收),属于对涉案财物的最终处置方式。特别没收的性质应归为非刑罚性质的没收;适用特别没收时,应遵循法院最终处置原则、没收最大可能原则与提供救济原则;“供犯罪所用的本人财物”的范围应界定为犯罪工具以及包含在犯罪构成要件之中的财物;在适用特别没收条款时应注意对“供犯罪所用”与“本人财物”等条件的把握,参照罪刑均衡原则,并对该财物进行与违禁品相当性的判断。

没收;财物;财产刑;特别没收

一、引言

党的十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:“加强人权司法保障,规范处理涉案财物的司法程序。”最高人民法院发布的《人民法院第四个五年改革纲要》中的第16项改革措施也提到:“明确人民法院处理涉案财物的标准、范围和程序,进一步规范在刑事诉讼中处理涉案财物的司法程序。”由此可见,涉案财物的处理问题已成为现阶段司法改革的重要课题。

我国刑法第64条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”第64条虽着墨不多,却是刑事诉讼中涉案财物处理的主要法律依据,在刑事司法实践中适用非常频繁。其中,关于违法所得、违禁品与供犯罪所用的本人财物的没收在理论与实践中一般被称为“特别没收”①受篇幅所限,加之理论与实践中对于“违法所得”与“违禁品”的“特别没收”争议相对较少,本文所探讨的“特别没收”特指“供犯罪所用的本人财物”的没收,而这也正是本文的切入视角。,以区别于作为刑罚体系中附加刑之一的没收财产刑(又称为“一般没收”)。特别没收承接刑事诉讼中证物的取得与涉案财物的最终处理,是预防、惩治犯罪的重要手段。然而,第64条规定的特别没收看似明确,但面对千变万化的司法实践难免“力不从心”,加上当前我国理论界对特别没收问题的研究相对薄弱,导致实践中涉案财物的处理比较混乱,各地法院对该条款的适用标准也很不统一,难以实现该条款所追求的立法目的,也与涉案财物的没收在刑事诉讼中的重要性极不相称。本文将在对刑法第64条有关涉案财物处理的整体逻辑关系进行分析的基础上,着重研究实践中特别没收的司法失衡的现状,探讨其中存在的问题并剖析问题产生的原因,进而探寻问题的规范重塑路径,以期对司法实践有所裨益。

二、失衡现状:三则案例与特别没收的实践困境

(一)问题检视:样本选取及三则案例的不同处理

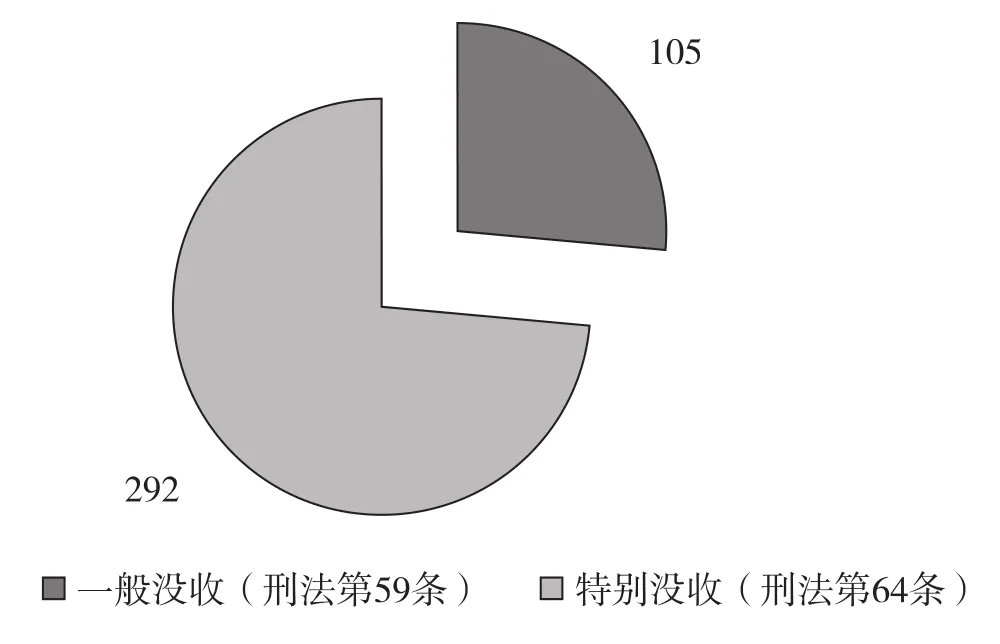

在司法实践中,相较于作为附加刑的一般没收而言,特别没收适用频率更高。对此,可依据北京市某中级法院2014—2016年的司法统计数据予以说明①以上数据根据北京法院网http://www.bjgy.chinacourt.org(最后访问时间:2017年3月1日)公布的裁判文书信息分析整理。:

图1 北京市某中级法院2014—2016年适用没收情况

表1 北京市某中级法院2014—2016年适用刑法第59条“一般没收”情况

表2 北京市某中级法院2014—2016年适用刑法第64条“特别没收”情况

从以上图表可以看出,综合2014—2016年的数据,该法院适用第64条特别没收较之第59条一般没收显然较多。二者都较多适用于侵犯财产罪,不同之处在于,一般没收还较多适用于妨害社会管理秩序罪(主要是毒品犯罪),而特别没收则更多适用于破坏社会主义市场经济秩序罪与贪污贿赂罪,这固然与刑法的罪名设置及犯罪特点有关,但笔者认为,上述区别也反映了两种没收的性质与其背后的立法目的以及刑事政策的不同——较之一般没收的惩罚性,特别没收显然表明国家立法强调对特别类型犯罪人今后犯罪能力的控制,即更加注重特别预防,这也是两种没收相区别的制度性根源。

准确适用特别没收在刑事诉讼中具有重要意义。然而,实践中适用的标准却不统一,因此,笔者选取了实践中具有典型意义、争议较大的三则案例,并对司法实践中特别没收的适用存在的不同思路及其争议焦点予以说明:

案例一:被告人高某于2006年6月至8月间驾驶伊兰特轿车至某市的商场、影楼内,窃取手机、数码相机、笔记本电脑等物,盗窃得手后立即驾车离开,到外地销赃。经查明,高某共作案16起,盗窃物品总价值人民币82129元。2006年8月21日,被告人高某被抓获,伊兰特轿车也被公安机关扣押。被告人高某辩称,被扣押的轿车已于同年8月14日过户到朱某名下,因车辆过户手续系委托他人办理,故其与朱某均未签字。朱某则称该轿车为其本人购买,在租与高某使用期间,高某将车登记在自己名下,现该车辆已经过户至其本人名下,因此应当判决发还其本人。被告人高某之妻则主张该车辆是家庭财产。法院最终判决被告人高某犯盗窃罪,判处有期徒刑十一年,作案工具伊兰特轿车一辆予以没收。①参见李中华:《供犯罪所用的本人财物的认定与处理》,载《人民司法》2008年第4期。

案例二:被告人黄某于2010年10月22日电话联系被告人何某,双方商定在某车站以360元的价格交易冰毒1克。当日,被告人何某驾驶别克轿车到达车站,公安机关在黄某与何某准备交易时将二人抓获。一审法院以贩卖毒品罪判处被告人何某有期徒刑三年六个月,并将扣押在案的别克轿车作为犯罪工具予以没收。何某以没收别克轿车不当为由提出上诉。二审法院认为,“因无证据证实一审判决中予以没收的别克轿车为专门或主要用于犯罪的工具,因而不宜没收”,故改判将别克轿车发还何某。②参见李晓琦:《供犯罪所用的本人财物的认定》,载《人民法院报》2011年8月11日第6版。

案例三:被告人沈某在2003年购买面包车一辆,用作营运客车。次年5月间,沈某伙同他人先后两次于夜间驾驶该面包车至某市,以投毒等方式窃取狗11条,价值人民币1200元。2004年5月10日,公安机关将被告人沈某抓获归案。一审法院认定被告人沈某犯盗窃罪,判处拘役3个月,并将其实施盗窃犯罪时所用的面包车予以没收。沈某认为不应没收该面包车,因而提出上诉。二审法院经审理认为:“一审判决没收面包车与原审被告人所犯罪行的社会危害性不相适应,显失公平,对该面包车没收不当。”据此,二审法院撤销了原判中“没收供犯罪所用的面包车一辆”部分,改判将面包车发还沈某。③参见吴燕、赵祥东:《“供犯罪所用的本人财物”的认定与没收》,载《刑事审判参考》2005年第4集,法律出版社2006年版,第56-57页。

(二)症结解构:特别没收的司法适用难题

以上案例的争议点都集中于涉案车辆的处理。从处理结果来看,案例一中法院将在案扣押的车辆予以没收,在案例二和案例三中,二审法院通过改判,将涉案车辆发还被告人;从处理依据来看,案例一中尽管被告人亲属提出了车辆为家庭所有或者是他人所有的主张,但法院仍根据在案其他证据将其认定为“供犯罪所用的本人财物”而予以没收;案例二以“无证据证实在案车辆为专门或主要用于犯罪的工具”而将其发还被告人,其背后的逻辑是将特别没收作为非刑罚处分方法,对“供犯罪所用的本人财物”进行了限缩解释;案例三则将特别没收作为刑罚进行考虑,依据罪刑均衡原则否定一审判决的没收部分。

上述案例基本代表了司法实务中对于特别没收的典型认识与做法,反映了实践中的如下困境:其一,我国刑法第64条对于涉案财物处理的整体逻辑体系是什么?追缴、责令退赔、返还、特别没收等不同处理方式是什么关系以及如何分别正确适用?其二,特别没收的性质是刑罚还是非刑罚处分方式?其三,“供犯罪所用的本人财物”的没收的范围如何界定?应遵循何种原则与适用条件?以上几个问题参差交互,反映了缺乏具体法律解释的情况下实践中适用标准不一而出现的特别没收的司法失衡问题。

三、失衡背后:刑法第64条的逻辑体系梳理与特别没收的性质探讨

(一)宏观概览:刑法第64条的逻辑体系

除没收外,第64条还涉及追缴、责令退赔、返还等涉案财物的处理方式,梳理以上法律行为的逻辑关系,是明确特别没收的内涵以及其在我国涉案财物处理中价值的关键,也是准确适用第64条的前提。

从第64条的语句结构来看,追缴与责令退赔似乎应是处于同一层次的并列、选择关系。分析相关法律文件中对于二者的表述①例如,最高人民法院于1999年10月27日印发的《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》规定:“如赃款赃物尚在的,应当一律追缴;已被用掉、毁坏或挥霍的,应当责令退赔。”,其区别表现在两个方面:其一,当犯罪分子的违法所得还存在时,适用追缴;违法所得已不存在时,则适用退赔;其二,违法所得追缴后应收归国有,而责令犯罪分子退赔的对象为被害人,包含自然人与单位。这种观点似乎也得到了《中华人民共和国刑法释义》等官方解释的印证(该书中认为“追缴即将犯罪分子的违法所得强制收归国有”;“责令退赔则是指‘犯罪分子已将违法所得挥霍、使用或者毁坏的,责令其按违法所得财物的价值退赔”②参见胡康生、郎胜主编:《中华人民共和国刑法释义》,法律出版社2004年版,第62页。)。但笔者认为,将追缴理解为“把财物收归国有”的涉案财物最终处理方式的观点并不准确,相关法律文件③例如,最高人民法院、最高人民检察院、公安部1997年3月28日颁布的《关于办理非法生产光盘案件有关问题的通知》规定:“公安机关对查获的光盘生产线设备作为犯罪工具依法追缴后,应采取拍照、录像等方式做好物证的保全、固定工作,再变卖给有关部门指定的单位,变卖的价款及其孳息可暂存入银行。”又如《人民检察院刑事诉讼规则》第275条规定:“追缴的财物中,属于被害人的合法财产,不需要在法庭上出示的,应当及时返还被害人。”表明追缴行为本身并不必然包含对于财物的最终处理。同时,相关指导案例也证实了该观点,例如,中国刑事审判指导案例第231号“吴彩森、郭家春等虚开增值税专用发票案”中判决书主文部分表述“被告人非法所得、存款、利息、桑塔纳轿车均予以追缴,上缴国库”;《刑事审判参考》(总第31集)裁判文书选登“朱小华受贿案”判决书主文部分表述“继续追缴被告人朱小华犯罪所得人民币四百三十一万三千零二十三元二角二分,予以没收,上缴国库”,因此,应将追缴行为理解为没收与返还这两种最终处理方式的前置程序,至于“被害人的合法财产”的返还,与没收为并列关系,二者的区别在于适用对象不同。

基于上述分析,可以归纳出我国刑法第64条规定的对涉案财物的追缴、责令退赔、返还、没收等法律行为之间的逻辑体系:第一个层面,犯罪分子违法所得的财物,若存在,应进行追缴;其中属于被害人合法财产的,应及时返还,其余的则须经没收上缴国库;已被犯罪分子用掉、毁坏或挥霍的,应当责令退赔。第二个层面,涉案的违禁品(尤其是与犯罪行为相关联的)与“供犯罪所用的本人财物”应没收并上缴国库,其中属于被害人合法财产的部分应当予以返还。简而言之,责令退赔、返还、没收都涉及对于涉案财物的最终处理,追缴则为返还与没收的前置程序。

图2 刑法第64条的逻辑体系

(二)微观透视:特别没收的性质探讨

卡多佐说过:“人类的视野是有限的,如果总盯着手中的琐碎事情,在某些时候,我们会看不见隐藏其间的普通因素,从而忽略了更大的真理,尽管它是整个画面的底色。”①[美]卡多佐:《法律的成长——法律科学的悖论》,董炯、彭冰译,中国法制出版社2002年版,第6页。毋庸置疑,对于刑法第64条规定的特别没收制度而言,这个“底色”即是特别没收本身的性质。准确适用特别没收制度,除了从第64条的整体逻辑体系出发进行分析外,还应对其本身的性质展开探讨。

根据我国刑法的规定,刑罚的轻重应与犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度相适应。前文的案例二与案例三的二审判决对“供犯罪所用的本人财物”的处理方式类似,皆为不予没收,但其背后的司法逻辑及说理却大不相同。案例二的判决认为特别没收为非刑罚性质的没收,案例三的判决则将其理解为刑罚中的没收财产刑。那么,到底何种思路更符合特别没收之惩治犯罪与特殊预防的立法意旨?②关于“供犯罪所用的财物”没收的性质,在外国刑法理论上也存在三种学说:“刑罚说”认为,刑法是将没收作为附加刑规定的,故没收属于刑罚;“保安处分说”认为,仅仅针对各个具体的物的没收从实质上看,保安处分的色彩浓厚,在立法例中,没收明显是作为保安处分而规定的;“折衷说”则认为,在法律上,没收是财产刑的一种,但从实质上说,除了刑罚的侧面之外,在消除目的物对社会的危险性,使犯罪人不能保持犯罪所得利益这一点上,也具有保安处分的侧面。在笔者看来,特别没收并非刑罚,不能将其等同于没收财产刑,将其理解为非刑罚性质的没收更有利于实现立法目的与司法实践中准确适用该法条,理由如下:

我国刑法第59条规定:“没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。”该规定虽未排除没收犯罪分子个人财产中“违法所得、违禁品与供犯罪所用的本人财物”的部分,但刑法第64条对于特别没收的规定较第59条的一般没收显然属于特别规定,其效力优于第59条,因此没收财产刑中的“财产”显然应当理解为特别没收的内容之外的其他财产。此外,特别没收与作为附加刑之一的没收财产刑还存在诸多不同:在适用罪名上,没收财产适用于刑法分则明文规定的某些犯罪中的严重情形,如危害国家安全犯罪、贪污贿赂罪等,特别没收则并无限制;在没收对象上,特别没收针对的是涉案的违法财物,而没收财产针对的则是合法财产;在适用方式上,特别没收不具有选择性,为“应当没收”,而没收财产则有并科式与选科式之分。

当然,将特别没收理解为非刑罚性质没收也存在可能导致犯罪分子遭受的痛苦实际上比没收财产刑更重的风险。对此,笔者认为,参照“举重以明轻”的原则,刑罚裁量尚且需要考虑罪刑均衡问题,对于犯罪分子适用非刑罚性质的特别没收时,可以将“供犯罪所用的本人财物”理解为“供犯罪使用的,并且与违禁品相当的本人财物”。所谓“与违禁品相当”,是指其虽不是法律法规明文规定的违禁品,却是行为人通常或一般用于犯罪的财物。③参见张明楷:《论刑法中的没收》,载《法学家》2012年第3期。由于刑法规定的违禁品没收对具体持有人及其罪过在所不问(例如无刑事责任能力人持有的枪支、弹药),只考虑预防效果,显然不属于刑罚。④外国立法例一般也将对于违禁品的特别没收规定在刑罚以外的章节,例如:根据德国刑法“改善与保安处分”一节的第74条“没收的前提”部分规定,“根据其性质和状况,该物品将危害公众,或者具有被用于违法行为的实施的危险”时,予以没收;瑞士刑法第58条将危害人身安全、公共秩序的物品的没收规定为保安处分。因此,将“供犯罪所用的本人财物”的没收理解为非刑罚性质的没收也符合同类解释规则。

四、规范重塑:特别没收的原则考量、范围界定与适用条件

(一)价值衡平:特别没收的原则考量

尽管正如罗尔斯所言,“原则的选择是个极其困难的问题”⑤[美]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版,第13页。,但这并不意味着在原则的选择与确立上我们无能为力,笔者认为,为确保多种价值的衡平与特别没收实践标准的统一,需要在实务中确立以下据以遵循的原则:

1.法院最终处置原则。虽然刑法第64条并未对确定特别没收的主体作出明确性规定,但由于没收是对被告人财产权利的实体处分,应当由法院行使最终裁判权。由于特别没收的对象是“供犯罪所用的本人财物”,故而须首先判断被告人的行为是否构成犯罪,才能决定是否对其适用没收。换言之,没收的进行必须以认定行为人有罪为前提,而根据我国《刑事诉讼法》第12条“无罪推定”原则的相关规定,“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”,因此,特别没收只能由法院进行。①相关法律规定也印证了这一观点,例如,《刑事诉讼法》第234条第4款规定了“人民法院作出的判决生效以后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理”;第280条规定了特殊案件中对于“违法所得及其他涉案财产”由检察院向法院提出申请的没收程序;《刑事诉讼法解释》第509条进一步明确了“违法所得及其他涉案财产”是指“实施犯罪行为所取得的财物及其孳息,以及被告人非法持有的违禁品、供犯罪所用的本人财物。”确立特别没收的法院最终处置原则,是诉讼证明的需要,也有利于防止处理此类涉案财物的先前决定与法院的最终裁判相矛盾,从而维护法院判决的权威与财产关系的稳定②胡学相:《我国赃款赃物处理中存在的问题、原因及处置原则初探》,载《学术研究》2011年第3期。。此外,从程序公正的角度来讲,我国并未建立涉案财物扣押等强制措施的司法监督机制,加之侦查机关易受本身利益驱动而在侦查中擅自处置涉案财物,因此侦查机关不宜扮演涉案财物处置的角色;而由公诉机关来没收供犯罪所用的本人财物等涉案财产也不妥当③在2012年《刑事诉讼法》施行之前,最高人民检察院1999年修订的《刑事诉讼规则》第239条第2项规定:“因其他原因撤销案件的,直接通知冻结机关上缴国库或者返还被害人”,这也就使得检察机关实践中也被赋予了一定的涉案财物的没收权。但随着2012年施行的新《刑事诉讼法》第280条增设“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”,《刑事诉讼规则》也于2012年进行了修订,该项被修改为“因其他原因撤销案件,对于查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人违法所得及其他涉案财产需要没收的,应当提出检察建议,移送有关主管机关处理”。因此,刑法第64条规定的涉案财物的特别没收的确定主体的争论应当烟消云散,人民法院为行使特别没收权的唯一主体。,因为公诉机关与被告人在诉讼中处于相对抗的地位,由其处理涉案财物不利于被告人的财产权利的保障。由处于居中裁判地位的审判机关裁判此类财物的处置,使其认定、处理程序的诉讼化改造成为可能。

2.没收最大可能原则。根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第12条第1款的规定,缔约国应在本国法律框架内尽最大可能采取必要措施,以便能够没收“用于或拟用于本公约所涵盖犯罪的财产、设备或其他工具”,而《联合国反腐败公约》第31条也有类似的规定。④朱丽欣:《我国刑法第64条的分析与完善》,载《中国检察官》2014年第11期。我国是上述两个国际公约的缔约国,为在国内法中体现公约的要求,应将对于“用于或拟用于犯罪的财产、设备或其他工具”的“最大可能没收”原则应用于司法实践之中。由于我国当前尚未建立起完善的涉案财物的专门移送、管理、处置制度与相关机构,导致涉案财物的存放空间有限,保管困难,折旧加快和毁损等情况时有发生,因此司法实践中出现了对于部分供犯罪所用的本人财物等涉案财物采取回避处理或不没收的做法,这些做法明显违反了法律规定。遵循“没收最大可能原则”既是履行公约义务的需要,又有利于对于各类犯罪特别是经济犯罪、有组织犯罪予以有效打击与特别预防。

3.提供救济原则。“无救济则无权利”,为防止司法擅断,法院做出不利于公民的决定时必须同时为其提供救济途径。特别没收作为判决内容的一部分,被告人显然对其具有上诉的权利,同时,检察院也应将其作为审判监督的一部分,对与犯罪无关的他人财物或者明显超出特殊预防必要性的财物,以抗诉的形式进行审判监督。⑤张勇:《“供犯罪所用的本人财物”之界定与处置》,载《人民检察》2008年第2期。此外,特别没收还有可能涉及案外第三人,也应当为其提供救济途径。部分国际条约与外国立法例对此也有规定,如《禁止向恐怖主义提供资助的国际公约》第8条规定了没收犯罪资金“不得影响出于善意采取行动的第三方的权利”。《德国刑法典》第74条在“没收的扩充条件”中规定:“因轻率而致使该物被用于犯罪或预备犯罪的工具,或成为犯罪客体的,方能没收。”因而确立对于善意第三人财物不予没收的救济原则,承认对于涉案财物的善意取得也必不可少。

(二)明察秋毫:特别没收的范围界定

关于“供犯罪所用的本人财物”的范围界定,实践中有不同的做法,第一种做法直接将“供犯罪所用的本人财物”等同于犯罪工具①参见王飞跃:《犯罪工具没收研究》,载《中外法学》2010 年第4期。,例如杀人用的刀、放火用的汽油等;第二种做法则将包含于犯罪构成要件之中的财物(如行贿所用的财物、走私的普通货物等)也予以没收。

笔者认为,实践中的第二种做法明显更符合第64条的立法本意。其一,以行贿所用的财物(即“贿赂”)为例,其既不属于违法所得,也不属于违禁品,但如果不对其进行处理,不利于打击贿赂犯罪与进行特殊预防;其二,上述财物也不能被犯罪工具的外延所涵盖,因为其本身属于构成要件的内容,而犯罪工具则并非如此,缺乏犯罪工具也可成立犯罪,缺乏构成要件则不能成立犯罪。例如,赤手空拳打死被害人也构成故意杀人,但行贿人必须给予国家工作人员财物才能构成行贿罪。因此,“供犯罪所用的本人财物”的范围显然包括犯罪工具与包含于犯罪构成要件之中的财物。

(三)规行矩止:特别没收的适用条件

在确立特别没收的原则及界定其范围的基础上,应进一步明确其适用条件,从而为司法实践确立明确的适用标准。对此,笔者将从“供犯罪所用”的认定、“本人财物”的理解,没收的限制条件等三个方面进行论述:

其一,“供犯罪所用”的认定。从犯罪行为的时间节点来讲,“供犯罪所用”的财物不仅包括犯罪分子已实际用于实施犯罪的财物,也包括其为进行犯罪而预备的财物(例如为实施放火犯罪而事先准备的打火机、汽油等)②参见张明楷:《论刑法中的没收》,载《法学家》2012年第3期。,还包括犯罪行为实施完毕后为保证犯罪结果实现、毁灭证据、逃避侦查等而使用的财物(如杀人后分尸所用的袋子)。另外,笔者以为,此处的“犯罪”,仅包括故意犯罪,过失犯罪中所用的财物不应包含在内,这一点与前文分析的特别没收在性质上属于非刑罚处分方法及其目的与功能主要在于特殊预防息息相关——过失犯罪再犯的可能性较小,即使其再犯,使用该财物的可能性也微乎其微,两相权衡,过失犯罪所用财物不应适用特别没收条款。

其二,“本人财物”的理解。实践中有随手拿起他人做饭用的菜刀杀人,该菜刀被作为犯罪工具没收的案例。关于何为“本人财物”,实践中存在不同观点。有观点认为,其应限于犯罪分子本人作为唯一所有权主体的财物;也有观点认为,应理解为犯罪分子对该财物拥有所有权,其他人是否享有该物所有权或他物权则在所不问。笔者认为,这两种观点的对立实际是两种价值选择的冲突,第一种观点注重个人财产权的保护,第二种观点则更重视发挥刑法的惩罚与预防功能。考虑到我国现实中完全为个人所有财物的情况较少,多数财物表现为夫妻或家庭共有的形式,且特别没收并不属于刑罚,实践中的第二种观点更为合理。另外,因第三者善意取得的财物后犯罪分子已无所有权,故而不适用特别没收,在应当没收的犯罪分子所有的财物因客观原因无法没收时,也不能替代交付。

其三,特别没收适用的限制。一方面,根据前文对于特别没收的性质探讨,刑罚的裁量尚且需要考虑罪刑均衡原则,对于犯罪分子适用非刑罚性质的特别没收时,为防止没收所带来的痛苦远远超出特殊预防的必要,亦应参照罪刑均衡原则使没收财物与犯罪分子所犯罪行相适应。另一方面,应对“供犯罪所用的本人财物”进行限缩解释,将该财物理解为与违禁品相当的财物。与违禁品本身仅需进行抽象性判断不同,“供犯罪所用的本人财物”与违禁品相当性判断为具体性判断。司法实践中一般包括以下两种:一是类似于违禁品,通常为犯罪分子实施犯罪行为所用,无其他一般正常用途,例如长尖刀、窃听器、偷拍器材等;二是虽然具有一般正常用途,但被犯罪分子主要用于实施犯罪行为,例如主要用来在公共道路上醉酒后驾驶或追逐竞驶的机动车,多次实施强奸犯罪时蒙面用的丝袜。

五、结语

结合上文所提倡的适用特别没收的原则、范围与条件,不妨再回到本文第一部分所选取的三则典型案例:就车辆本身而言,其显然具有诸多一般的合法用途,但案例一中的涉案车辆主要是被犯罪分子用于实施盗窃与销赃行为,显然为供犯罪所用的财物,应予没收。但如果确有证据证实该车辆为他人所有的财物,则不应予以没收(当然,属于第三人恶意取得的除外);案例二中,涉案车辆并非由犯罪分子主要用于实施犯罪行为,因此一审法院将其认定为“供犯罪所用的本人财物”显然不当,二审改判正确;案例三中被告人在短时间内两次利用涉案车辆实施同种犯罪行为,应将该车辆认定为供犯罪所用的本人财物,但由于没收与其所犯罪行的社会危害性不相适应,因此不应没收该车辆,二审改判正确。

正如卡多佐所言:“法律就像旅行一样,必须为明天作准备,它必须具备成长的原则。”①[美]卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第23页。特别没收制度作为涉案财物处理的重要组成部分,也是党的十八届四中全会与《人民法院第四个五年改革纲要》所确定的司法改革的重要课题,其重要性不言而喻。当前特别没收制度在实务中所出现的司法失衡现象的背后是对于该制度价值理解的偏差与规范适用的背离,只要我们正视司法实践中存在的问题,正确适用特别没收法律规范,必将使特别没收制度在真正发挥其兼具的惩罚犯罪与特殊预防的功能和价值的同时保障公民合法财产权利,为更好地推动我国刑事法律大厦的完善添砖加瓦,而这也正是我们作为法律人所不懈探索与孜孜以求的。

(责任编辑:钱叶六)

The Judicial Unbalance and Normative Rearrangement of “Special Confiscation”:from the Perspective of “Confiscation of the Criminal's Own Properties used in the Crime”

Liu Peng-wei

As a final disposal of property involved,the confiscation of criminal illegal income,prohibited items and criminal's own properties used in the crime prescribed by Article 64 of Criminal Law is different from the special confiscation of property-oriented punishment in article 59. The special confiscation should be classified as a non-criminal confiscation of property. Its application should follow the principles of final disposal by the court,the highest possible confiscation and providing relief. The scope of the criminal's own properties used in the crime should be defined as criminal tools and properties constituted the elements of a crime. While applying the provision of special confiscation,attention should be paid to conditions of“used in the crime”and“the criminal's own properties”,according to the principle of balance between crime and punishment. The properties here should be regarded as equivalent to prohibited items.

Confiscation;Property;Property-oriented Punishment;Special Confiscation

D924

A

2095-7076(2017)03-0093-08

10.19563/j.cnki.sdfx.2017.03.009

*北京市第三中级人民法院法官助理。