一次副高控制下登陆的台风强降雨过程分析

范爱芬,娄小芬,彭霞云

一次副高控制下登陆的台风强降雨过程分析

范爱芬,娄小芬,彭霞云

(浙江省气象台,浙江杭州310017)

1521号台风“杜鹃”是在5 880 gpm副高控制下,5 920 gpm副高加强西伸过程中,登陆福建莆田沿海的。分析发现副高的加强西伸和低空华北高压的东移,改变了“杜鹃”东部低空急流和水汽辐合的分布,导致水汽辐合和不稳定能量在浙闽东部汇聚,在高空幅散、低空辐合产生的强烈上升运动触发下,产生大暴雨和特大暴雨。“杜鹃”消亡后,925 hPa以下的边界层残留低压倒槽顶部东南急流与偏东急流的汇合,使水汽辐合和不稳定能量在浙北东部持续,是该地区继续出现大暴雨的主要原因。“杜鹃”外围东南急流与偏东急流的汇合造成的降雨回波,结构虽没那么致密,但发展更为旺盛,对流性更强,更易造成特强降水,业务预报中,需特别引起注意。

台风“杜鹃”;副高的加强西伸;低空急流和水汽辐合;降雨回波;大暴雨

1 引言

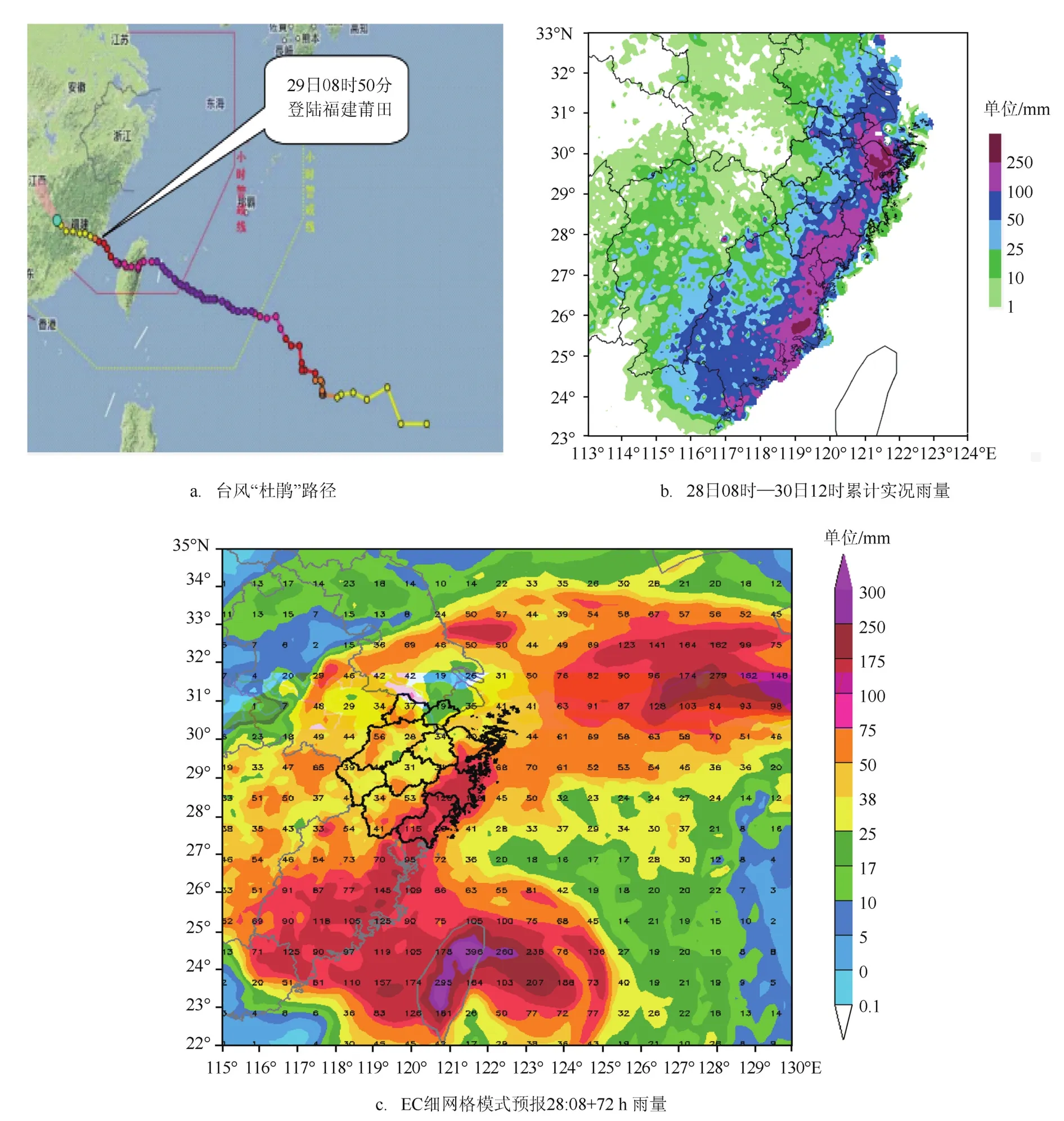

台风“杜鹃”(Dujuan)于2015年9月23日02时(北京时,下同)在西北太平洋洋面上生成后,向西偏北方向移动,27日05时—28日16时强度最强,达超强台风等级。28日17时50分登陆台湾宜兰时为强台风等级。29日08时50分在福建莆田秀屿区沿海再次登陆时,中心附近最大风力33 m/s,中心最低气压975 hPa。登陆后向偏西方向移动,快速减弱,17时在福建省境内减弱为热带低压,20时停止编报(见图1a)。登陆福建中部沿海后西行台风,给浙江造成强降水的落区通常位于东南沿海和浙南地区。近40a里,登陆福建沿海后西行或在福建境内消亡台风,对浙江有严重影响的共4个,分别是8712号、9216号、0505号和1513号台风,它们的强降水落区均位于东部沿海和浙南地区,最强降水位于东南沿海地区。而“杜鹃”最强降水位于浙北东部地区,数值模式和主观预报均未能报出。

影响登陆台风的降水强度和分布的因子除了其登陆后路径和强度变化外,主要是与其他影响系统的结合,包括西南季风,热带辐合带,西风槽,冷空气和地形等[1-7]。上述影响系统的结合,一是有利于台风降水的加强和影响时间的延长;二是强降水落区因与影响系统的结合地点不同而发生变化。如0604号台风“碧利斯”登陆福建北部沿海后,有明显的西南季风环流输送水汽,造成“碧利斯”降水持续时间长,降水总量大,南侧降水比北侧降水强很多[4]。而“杜鹃”影响期间,受588副高控制,登陆后快速减弱,除地形外,基本没有上述系统的结合影响;西南季风虽有连接,但水汽输送很弱(见图2);这样的台风一般降水不会太强。实况是,“杜鹃”的暴雨影响范围广,大暴雨覆盖浙闽东部地区,浙江的强降水落区出现异常(见图1b),这与副高的加强西伸和低空华北高压的东移紧密相关。目前,副高对登陆台风影响的物理机制还不是很清楚,这一领域的研究也不多。季亮等[8]以台风“温妮”为例,通过数值模拟的方法探求副高强度改变对登陆台风强度、移动路径和结构的影响,但未能对登陆台风的降水影响展开研究。还有一些台风个例分析了副高对台风路径的影响[9-10]。本研究从天气学角度出发,分析副高的加强西伸对登陆台风强降水的影响,为以后类似台风的正确预报提供参考。

图1 台风“杜鹃”登陆情况

2 资料和研究方法

研究所采用的资料包括:NCEP1°×1°再分析资料;地面自动站加密观测资料;多普勒雷达资料和台风年鉴等资料。通过对200 hPa南亚高压、500 hPa副热带高压、850 hPa华北高压的变化及其对高低空急流、高空辐散、低空辐合及水汽输送和不稳定能量的影响,对在588副高控制下登陆的“杜鹃”强降水异常的成因展开分析。

3 台风“杜鹃”的强降水特征

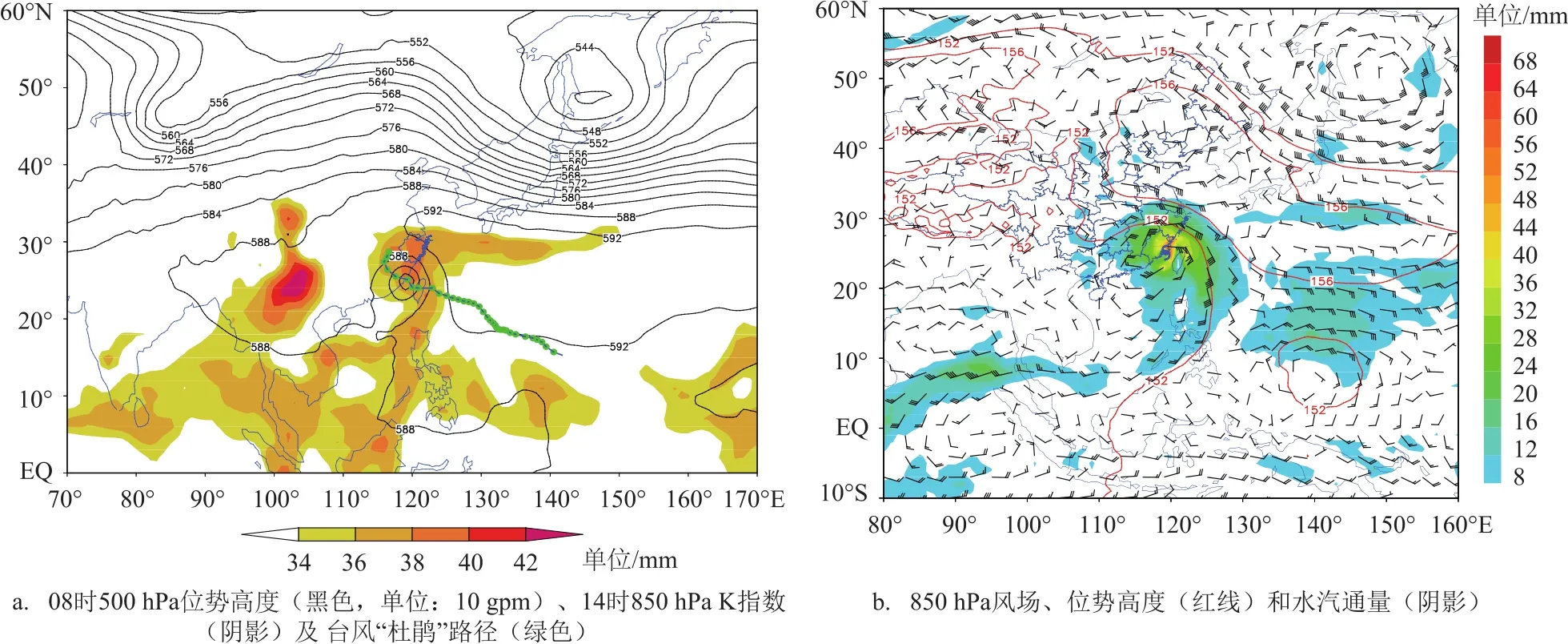

图2 29日不同高度台风“杜鹃”风场、路径和水汽通量

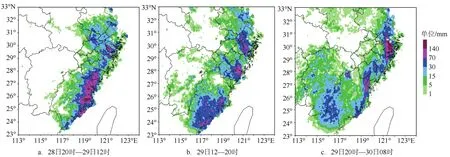

图3 阶段累计雨量

“杜鹃”强降雨范围广,暴雨区覆盖了广东东北部、福建东部和南部、浙江东部和北部南部、江苏东南部和上海,大暴雨则覆盖整个浙闽东部地区,其中浙江的强降雨落区出现异常,最强降水位于浙北东部地区,浙北东部的宁波地区降水强于东南沿海的温州地区(见图1)。28日08时—30日12时过程市面雨量宁波(195 mm)是温州(122 mm)的1.6倍。过程雨量超过200 mm和300 mm的乡镇站分别有102站和24站,其中超过350 mm的共7站,均出现在宁波地区;超过300 mm的基本站共2站,分别是宁波的镇海和奉化站。“杜鹃”强降水具有阶段性特征(见图3)。福建东部的强降水主要出现在第一阶段和第二阶段。浙江东部的强降水分别出现在3个阶段,最强降水向北依次递进,第三阶段降水最强,集中在浙北东部地区。第一阶段是“杜鹃”登陆台湾后至登陆福建后3 h(见图3a)。强降雨分两大块,一是福建中北部的东部地区到浙江温州南部地区,为大范围暴雨、大暴雨,局部特大暴雨,由台风螺旋雨带和内核降水组成。另一块是浙中北东部地区的宁波地区和台州北部地区,出现暴雨、大暴雨,浙西北山区部分暴雨,局部大暴雨,分别由台风螺旋雨带和外围云系与偏东气流结合造成。第二阶段是“杜鹃”减弱消亡期间(见图3b)。暴雨、大暴雨分3块,位于福建中南部的东部地区、浙江东南沿海的温州地区、台州北部地区和杭州湾两岸的嘉兴和宁波地区。分别由两条螺旋雨带和外围云系与偏东气流结合造成。第三阶段是“杜鹃”消亡后(见图3c)。强降雨集中在浙北东部地区,宁波地区出现大范围大暴雨,局部特大暴雨;嘉兴地区出现大范围暴雨、局部大暴雨;台州、丽水和福建中北部沿海有分散性暴雨。由“杜鹃”残留低压倒槽、其与副高之间的东南偏南急流及与华北-黄渤海高压南部偏东急流的共同影响造成。

4 台风“杜鹃”活动期间,高低空大气环流的演变和主要影响系统

4.1 200 hPa高压和高空幅散

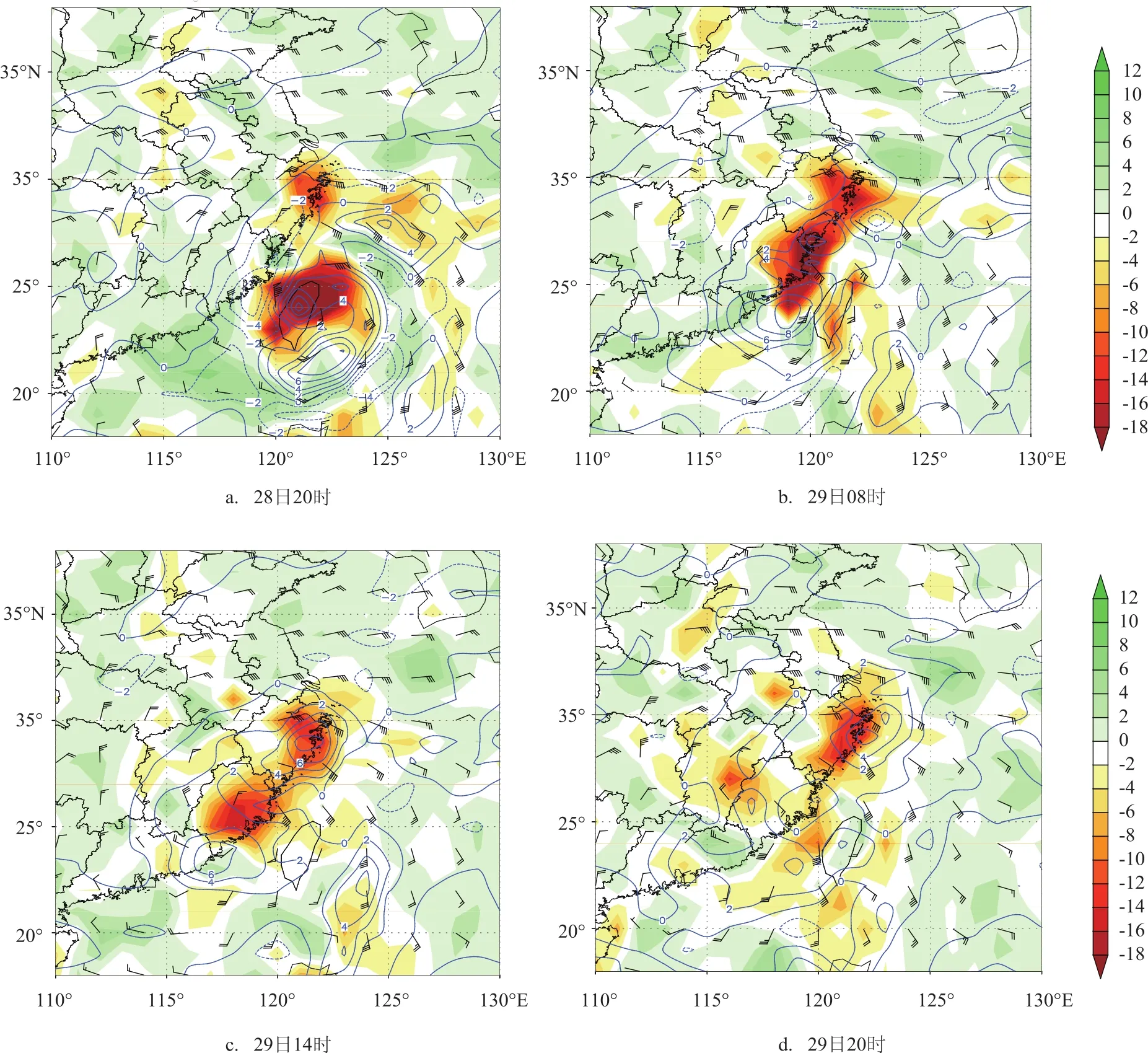

高空强辐散场是登陆台风造成大范围强降水的一个基本动力特征[7]。“杜鹃”活动期间,200 hPa上空11 520 dgp高压强大稳定,脊线位于28°N左右,东西横跨数十个经距,西脊点最西达85°E,东脊点最东达160°E。有两个高压中心,一个位于110°E附近,另一个位于140°E附近。28—29日该高压加强发展,29日出现11 560 dgp高压环流,中心位于120°E以东附近海域,其北侧东亚高空副热带西风急流增强(图略),有利于500 hPa副高的加强西伸。同时,随着“杜鹃”的西行登陆,福建和浙江上空的高空幅散明显加强,29日02时福建沿海出现2×10-5/s以上的幅散值,并快速向北扩展至浙江东部地区,08时大值区加强为6×10-5/s以上(见图4b),是02时的3倍多,与第一阶段强降水相对应(见图3a)。14时出现两个幅散大值区,一个位于福建中南部沿海地区,中心在粤闽沿海交界处,达6× 10-5/s以上;另一个位于浙江东部,中心在浙中北沿海交界地区,中心幅散值均达8×10-5/s以上(见图4c),分别对应29日第二阶段的强降水(见图3b)。29日夜里最大幅散区位于浙北东部地区,中心幅散值维持6×10-5/s以上(见图4d),为“杜鹃”减弱消亡后,该地区的大暴雨提供了有利的大尺度动力条件。

4.2 副高、低空华北高压的演变和低空急流

程正泉等[7]的分析表明,西南气流的水汽输送对台风降水至关重要,造成大范围强降水的台风往往登陆后仍与深厚西南急流相连并持续很长时间。但“杜鹃”强降水的水汽输送,除西南急流外,更主要的是东南急流和偏东急流。

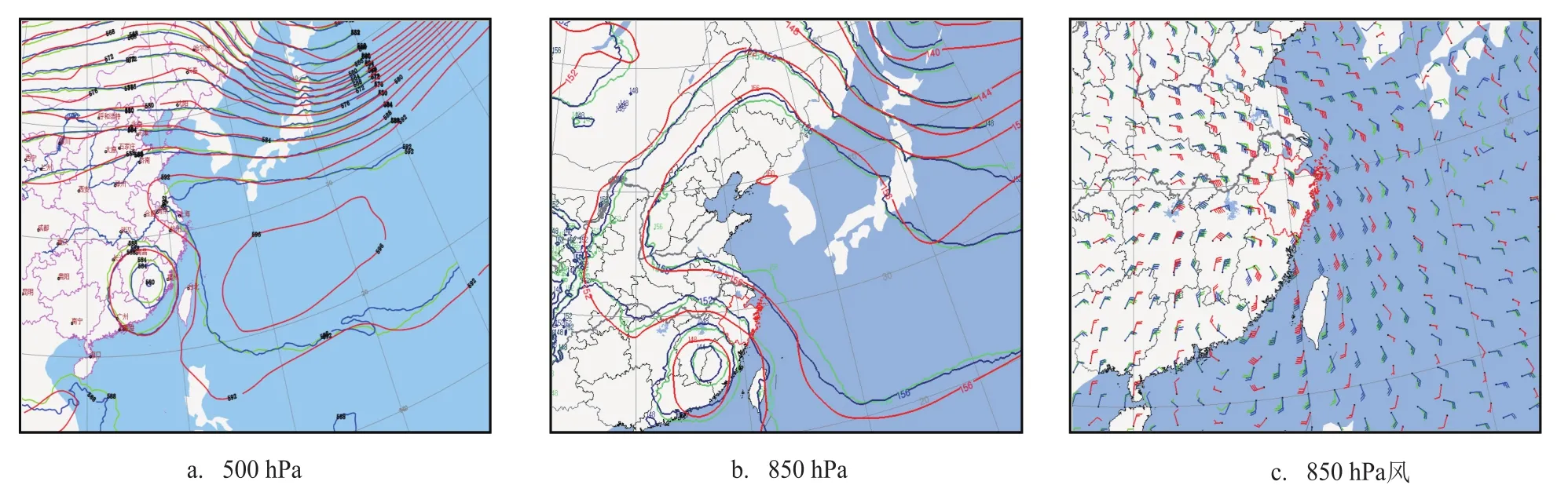

28日588西太副高与大陆高压已打通,592副高开始加强西伸,29日08时592西伸脊到达江苏东南部地区(见图2a),50 min后,台风“杜鹃”登陆福建莆田秀屿区沿海。由于福建上空是强大的高压区,“杜鹃”登陆后,快速减弱;同时592西太副高继续加强西伸,直至29日夜里。28—29日592副高的加强西伸与“杜鹃”之间构成了强大的东南急流;700 hPa加强的副高与“杜鹃”之间构成的东南急流达16 m/s以上(图略);850 hPa以下低空东南急流达12 m/s以上,强大的中低空东南急流带来大量不稳定能量和充沛的水汽输送(见图2b、图4)。同时,850 hPa华北高压28日起向东伸展,29日08时东部到达黄渤海至日本海南部。“杜鹃”北部,与华北-黄渤海高压之间构成偏东急流;东部与副高之间构成东南偏南急流;加上“杜鹃”环流南部的西南偏南急流;3支急流之间出现强大的低空切变和辐合(见图2b),对应200 hPa是强大的高空辐散,高空辐散和低空辐合为“杜鹃”暴雨提供了有利的动力条件。同时,3支急流将水汽输送到浙闽东部地区,在低空切变上汇合,为大暴雨和特大暴雨的产生和持续提供了充沛的水汽和能量源泉(见图4)。显然,副高的加强西伸和华北高压的向东伸至黄渤海到日本海南部,改变了“杜鹃”的水汽输送和低空急流的分布,导致强大的水汽辐合和不稳定能量在浙闽东部地区积聚,同时高空幅散、低空幅合的耦合造成强烈的上升运动,致使该地区出现大暴雨。

5 不稳定能量和水汽输送

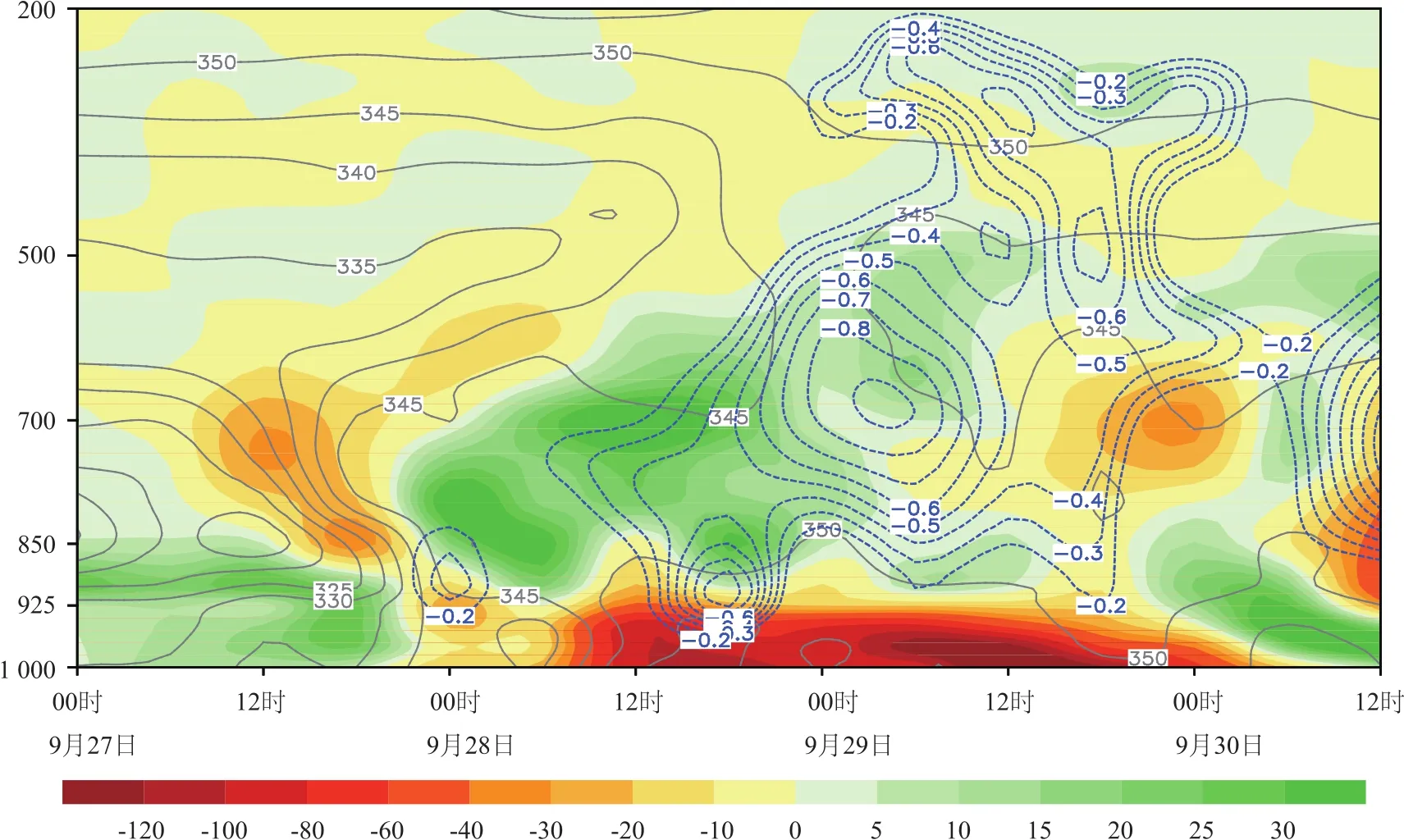

“杜鹃”影响期间,加强西伸的副高西南侧深厚的中低空急流向浙闽地区持续不断地输送充沛的水汽,使低层大气处于高温高湿的不稳定状态。28日08时,浙闽沿海地区首先出现了K指数超过34℃的不稳定大气层结。此后迅速向西向南向北扩展,强度逐渐加大。29日08时K指数超过36℃的区域覆盖了浙江、福建、广东东部、江苏和安徽南部及江西东部,最大超过38℃区域位于浙闽交界沿海和浙江的杭州湾附近;以后该超过38℃的K指数大值区逐渐北抬,29日14时,覆盖了浙江大部地区和福建的东北部地区(见图2a)。同时,浙江和福建上空850~500 hPa各层的假相当位温都相当高,且随高度减小。浙闽东部地区的θse850-θse500自28日开始,迅速增大,由27日20时的+8 K以上突增为28日08时的-8 K以上(浙江沿海达-12 K~-16 K),28日14时起增强到-12 K以上(图略)。显然浙闽地区在28日白天迅速建立了强大的位势不稳定,28日夜里起,随着暴雨的降临,不稳定能量虽得到一定释放,但暴雨区θse850-θse500始终维持在-4 K以上。由宁波镇海的单站θse剖面(见图5)可以清楚地看到,暴雨区上空持续的不稳定环境场(漏斗状)。显然,“杜鹃”强降雨是在大气极为不稳定的条件下发生的,降雨强度与K指数和500 hPa与850 hPa的假相当位温差有较好的对应关系。

图4 200 hPa散度(等值线,单位:10-3/s)及925 hPa风场和水汽通量辐合(阴影,单位:10-3g/(cm2·hPa·s))

“杜鹃”生成后,西南季风和副高南部热带辐合带偏东气流向其共同输送水汽和能量(图略),其强度逐渐加强至超强台风(27日05时—28日16时)。登陆台湾宜兰时强度有所减弱。登陆福建前后,100°E以东海域季风明显减弱,其对“杜鹃”的水汽输送也快速减弱(见图2b)。因此“杜鹃”二次登陆后,水汽来源主要是台风环流本身、台风与副高之间的东南偏南急流及台风与其北侧华北-黄渤海高压之间的偏东急流。浙闽地区的水汽通量辐合28—29日迅速增加,且“杜鹃”水汽通量辐合的数值较大,王皘等的分析[11]表明,登陆初期,台风降水过程对应的水汽通量散度较2013年台风天兔深入内陆后的倒槽降水对应的水汽通量散度值高出约80%。事实上,“杜鹃”登陆后,乃至减弱消亡期间,浙闽沿海的水汽通量辐合始终较强(见图4),特别是浙北东部沿海的宁波地区,28日夜间及29日后期到30日早晨,低空水汽通量辐合始终维持在-120× 10-6g/(cm·hPa·s)(见图5)以上,与该地区的大暴雨和特大暴雨相对应。由图3、4可知,“杜鹃”强降雨的落区与低空水汽通量幅合、高空幅散及低空急流的辐合有很好的对应关系。

6 台风“杜鹃”最强降雨位于浙北东部的成因

“杜鹃”外围东南急流与偏东急流在浙北东部地区的汇合从28日一直持续到30日上午,伴有强大的低空水汽辐合、不稳定能量和上升运动,是“杜鹃”最强降雨位于浙北东部的主要原因。

28日随着副高的加强西伸和低空华北高压的向东伸展,浙北东部地区出现了低空东南偏东急流与东北偏东急流的汇合,水汽辐合迅速加强,配合高空幅散(见图4a),宁波地区于下午最先出现暴雨;此时福建沿海和浙江东南沿海的辐合还很弱,降雨不大。此后雨势逐渐加强,暴雨范围逐渐扩大。28日后半夜—29日上午,福建沿海和浙江东南沿海受“杜鹃”螺旋雨带和本体环流影响,出现大暴雨;同时,浙北东部地区的东南急流和偏东急流进一步加强,水汽辐合随之加强,与位于福建的台风中心附近强度相当(见图4b、c),也出现了大暴雨。29日20时“杜鹃”减弱消亡后,福建的水汽辐合明显减小;但浙北东部地区925 hPa以下的边界层,东南急流与偏东急流的汇合依然持续,继续产生水汽通量辐合和不稳定能量的汇聚(见图4d)。925 hPa假相当位温在350 K以上;925 hPa与500 hPa θse的差达-8 K以上;浙北东部地区-120×10-6g/(cm·hPa·s)以上的水汽通量辐合持续,最大中心位于宁波地区;30日02时水汽辐合的强度有所减弱,但中心值仍然达-120×10-6g/(cm·hPa·s)(见图5)。同时200 hPa高空浙北东部地区处于幅散中心附近,其与低空辐合的耦合,造成强烈上升运动,触发不稳定能量的释放,导致浙北地区东部继续出现大暴雨,宁波地区出现特大暴雨。29日20时—30日08时12 h雨量,宁波地区的镇海本站达276.2 mm,乡镇站超过250 mm的超过10站。从宁波镇海的单站垂直速度、θse和水汽通量辐合的时间-高度垂直剖面(见图5)上可清楚地看到,特大暴雨与925 hPa以下的近地层水汽通量辐合、不稳定能量和强大的上升运动相对应。

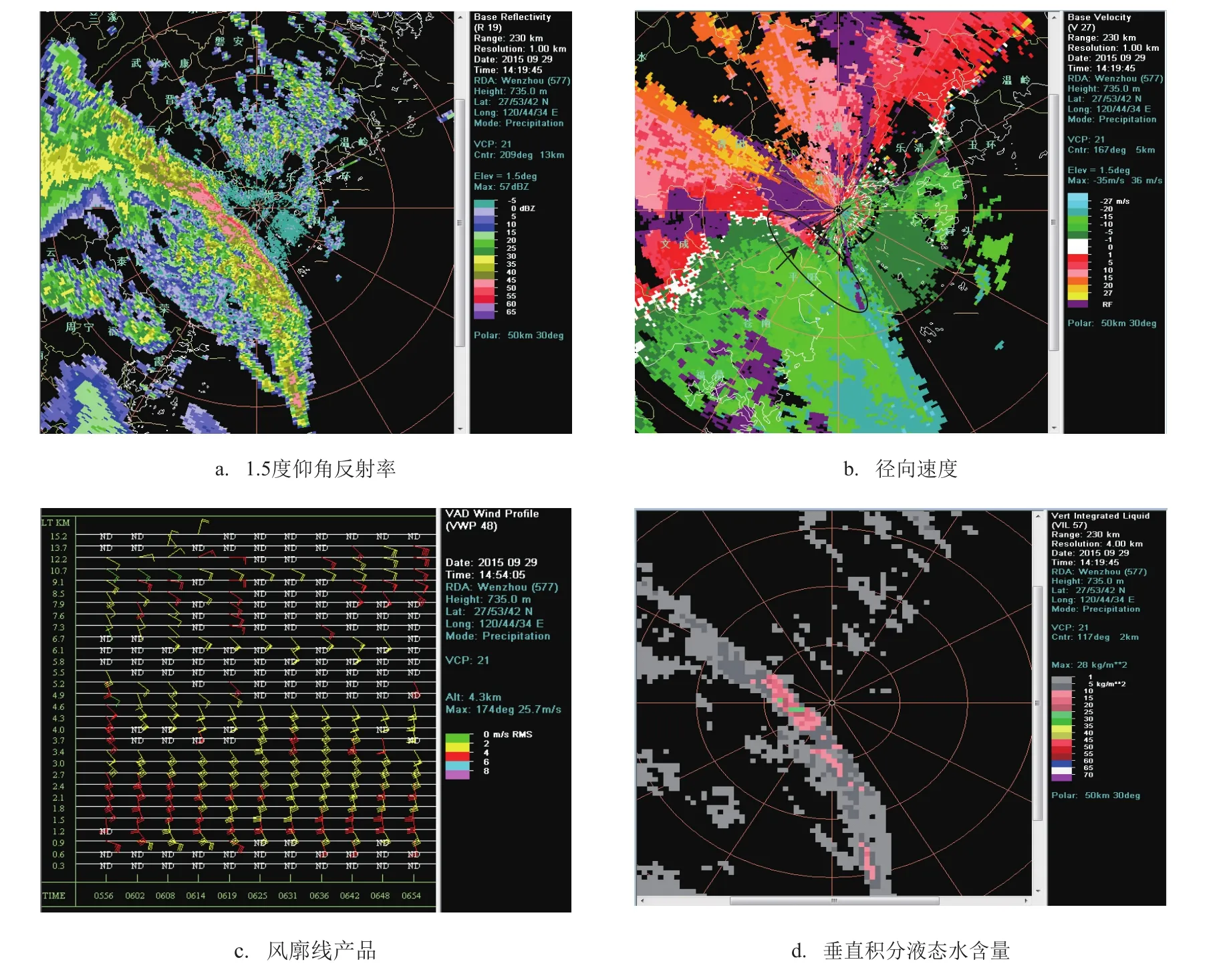

7 浙江强降雨的雷达回波特征

28日夜里,影响浙江的“杜鹃”外围雨带分为两条,一条位于温州、台州沿海;另一条位于宁波沿海地区。28日22时18分温州雷达反射率因子显示(图略),回波带中心强度45 dBZ。回波带水汽含量不大,垂直积分液态水为5~10 kg/m3,该回波带降水强度较弱。“杜鹃”进入海峡后的29日00时开始,回波强度逐渐加强。29日08时温州、台州沿海出现数条带状回波,螺旋雨带呈西北东南走向,沿环境风场向内陆缓慢移动。回波带中心强度在50 dBZ左右,位置稳定少动,强降水呈带状分布(图略)。29日12时起,一条强的螺旋雨带从福建北部逐渐北抬影响温州地区。雨带带状结构致密(见图6a),带状回波的核心由50 dBZ以上回波组成,中心强度达55 dBZ,长度超过150 km。从速度图(见图6b)上可以看到,强回波带前侧边缘存在明显的径向风辐合,图中辐合区高度在1~2 km,有利于低层水汽的积聚和抬升,利于强回波的维持。从温州雷达风廓线产品(见图6c)可以看到,环境风场和回波带走向基本一致,存在雨带的列车效应,且环境风场偏南风分量更大,因此螺旋雨带上的回波单体沿着雨带向内陆移动的同时逐渐向北推进。图6d显示垂直积分液态水含量在14—15时最大达25~30 kg/m3,该回波的降水效率非常高,14—15时地面自动站记录到该雨带造成最强的降水达86.4 mm/h。20 h以后,“杜鹃”消亡,该回波带逐渐减弱,中心强度减弱到45 dBZ左右,带状结构也消失(图略)。宁波地区从28日下午开始,就出现了暴雨回波,该回波由“杜鹃”与副高之间的东南急流和北部偏东急流汇合产生。29日凌晨起,不断有回波从东南沿海向西北方向移动,从09时34分反射率因子图(图略)可以看到,回波呈絮状,结构松散,中心强度50 dBZ。回波顶高达14 km,45 dBZ以上强度的回波高度超过6 km,说明该回波垂直发展十分旺盛,有利于强降水。但回波移动速度较快,范围较小,制约了总降水量。29日19时开始,在“杜鹃”倒槽云带、东南急流及偏东急流的共同作用下,宁波地区回波迅速增强,并持续。由图7可知,23时宁波沿海地区形成一条近南北向的强回波带,该回波带长度超过150 km,回波结构虽不如温州地区午后的强回波致密,但从垂直剖面图可以看到,回波顶高度达到14 km,45 dBZ回波高度达6 km左右,说明对流发展十分旺盛。宁波地区最大的垂直积分液态水含量为20 kg/m3。从图7c雷达风廓线产品(VWP),可以看到此刻环境风场为偏南风,与回波带走向基本一致,列车效应十分显著,回波带长度较长,使通过同一地区的强回波较多。自动站显示23—24时最大小时降水达90.1 mm。宁波地区受“杜鹃”降雨回波影响最早,结束最迟,过程雨量最大,雨强最强,超过登陆附近的东南沿海地区。

图5 宁波镇江单站水汽通量散度(单位:1(cm·hPa·s)、垂直速度(m/s)和θse(k)时间剖面

图6 29日14时19分温州雷达图

图8 29日20时不同高度和风实况(红)与EC细网格24 h(绿)和48 h(蓝)预报对比图

8 数值模式产品的检验和业务预报讨论

数值模式对“杜鹃”的降水预报有较大误差。以业务预报参考权重较大的EC细网格模式为例,对“杜鹃”的过程雨量,浙江东南沿海和浙南地区的量级与实况较符,但浙北地区的降雨预报明显偏小(见图1b、c)。但该模式对“杜鹃”影响期间的500 hPa副高及低空华北高压和浙江低空急流的预报与实况较为接近(见图8)。根据上面的分析,“杜鹃”强降水出现异常的主要原因为副高的加强西伸和低空急流的变化,因此业务预报中,可根据模式较为准确的形势预报,抓住强降水的主要影响系统,来订正模式不太准确的降水预报。另外,追踪“杜鹃”给浙江造成的降水实况,发现28日夜里—29日早晨除东南沿海的温州、台州地区外,浙北沿海的宁波地区也出现了局地大暴雨,与数值模式和主观预报的降水量不符合。此时,如根据强降水实况,去追寻预报出现偏差的原因,就能发现浙北东部地区存在着东南急流和偏东急流的辐合,是大暴雨出现的原因,根据模式预报该东南急流和偏东急流的辐合将在浙北东部持续,29日可考虑浙北地区东部也将出现大暴雨。

9 结论

“杜鹃”虽没有与中纬度系统相结合,但副高的加强西伸和低空华北高压的东移,改变了“杜鹃”的水汽输送和低空急流的分布。“杜鹃”强降水的水汽输送,除西南急流外,更主要的是东南急流和偏东急流。“杜鹃”北部,与华北-黄渤海高压之间构成偏东急流;东部与副高之间构成东南急流;加上“杜鹃”环流南部的西南急流;3支急流在浙闽东部形成强大的低空切变和幅合,导致水汽辐合和不稳定能量在该地区汇聚;同样可引发大暴雨和特大暴雨的发生。EC模式对“杜鹃”降雨的预报虽不理想,但对500 hPa副高的加强西伸、低空华北高压的东移和浙江上空持续的低空东南急流和偏东急流的预报与实况较为接近。业务预报中,可根据模式较为准确的形势预报,来订正其不太准确的降水预报。

温州的强降雨由台风螺旋雨带造成,结构致密。宁波的强降雨主要由“杜鹃”外围东南偏南急流与偏东急流的汇合造成,结构虽没有那么致密,但发展更为旺盛,对流性更强,更易造成特强降水。业务预报中,需特别引起注意。

[1]王黎娟,高辉,刘伟辉.西南季风与登陆台风耦合的暴雨增幅诊断及其数值模拟[J].大气科学学报,2011,34(6):662-671.

[2]王黎娟,卢珊,管兆勇,等.台风“榴莲”陆上维持及暴雨增幅的大尺度环流特征[J].气候与环境研究,2010,15(4):511-521.

[3]杨仁勇,闵锦忠,冯文.海南岛地形对南海西行台风降水影响的数值试验[J].热带气象学报,2013,29(3):474-480.

[4]余贞寿,陈敏,叶子祥,等.相似路径热带气旋“海棠”(0505)和“碧利斯”(0604)暴雨对比分析[J].热带气象学报,2009,25(1):37-47.

[5]魏应植,吴陈锋,林长城,等.冷空气侵入台风“珍珠"的多普勒雷达回波特征[J].热带气象学报,2008,24(6):599-608.

[6]何立富,许爱华,陈涛.“泰利”台风低压大暴雨过程冷空气与地形的作用[J].气象科技,2009,37(4):385-391.

[7]程正泉,陈联寿,李英.登陆台风降水的大尺度环流诊断分析[J].气象学报,2009,67(5):840-850.

[8]季亮,费建芳,黄小刚.副热带高压对登陆台风影响的数值模拟研究[J].气象学报,2010,68(1):39-47.

[9]娄小芬,楼茂园,罗玲,等.“菲特”台风路径和强度预报难点分析[J].海洋预报,2015,32(1):10-19.

[10]许映龙,吕心艳,张玲,等.1323号强台风“菲特”特点及预报难点分析[J].气象,2015,41(10):1222-1231.

[11]王皘,高拴柱.2015年9月大气环流和天气分析[J].气象,2015, 41(12):1562-1567.

Analyses of a strong precipitation event by the landing typhoon under the control of subtropical high

FANAi-fen,LOU Xiao-fen,PENG Xia-yun

(Zhejiang Meteorological Observatory,Hangzhou 310017 China)

Analyses results show that the strengthening and western extension of subtropical high and the eastern extension of low level North China high changed the vapor transportation and distribution of low level jets and vapor convergence of 1521 Typhoon“Dujuan”.Strong vapor convergence and unstable energy accumulated in the eastern parts of Zhejiang and Fujian provinces with the strong ascending motion resulted by the coupling of high level divergence and low level convergence,which caused extraordinary torrential rain.After the withering away of“Dujuan”,the low southeastern jet and east jet of its residual low pressure inverted trough top met at the eastern part of north Zhejiang province,which resulted in the continuity of vapor convergence and unstable energy and caused the continuity of extraordinary torrential rain.The meeting of the southeastern jet and east jet of peripheral“Dujuan”caused strong rainfall echo,whose structure is not so compact,but more convective and more likely to cause extraordinary strong precipitation,which should be paid attention to operational forecast in future.

typhoon“Dujuan”;the strengthening and western moving of subtropical high;low level jet and vapor convergence;rain echo;extraordinary torrential rain

P444

A

1003-0239(2017)04-0066-10

10.11737/j.issn.1003-0239.2017.04.008

2016-11-02;

2016-12-15。

中国气象局预报员专项(CMAYBY2016-031、CMAYBY2017-031);浙江省气象局重点项目(2013ZD03)。

范爱芬(1963-),女,高级工程师,学士,主要从事天气预报和相关研究。E-mail:faf196311@sina.cn