增城莲花书院小考

□张百祥

增城莲花书院小考

□张百祥

莲花书院,即明代大儒湛若水晚年创建的莲花洞书院,因历史原因,当地人习惯称之为莲花书院。莲花书院遗址位于广州市增城区南香山山麓,两条小溪交汇之处,溪水环抱。2016年7月,配合“莲花书院复建项目”,广州市文物考古研究院受增城区永宁街道办事处的委托,对南香山莲花书院遗址进行了考古调查勘探。根据勘探发现,莲花书院原有地面上的建筑已不存在,但墙基保存较好,能大致了解到明代莲花书院的结构布局。关于增城莲花书院的历史,以往的研究涉及较少,笔者根据相关的文献史料,并结合莲花书院遗址的调查勘探发现,拟对莲花书院的历史梳理考证一下,以飨读者。

一、南香山及莲花书院名字考

南香山坐落在广州市增城区永宁街的北部,海拔433.2米,自古名号为南樵山,与东樵罗浮山和南海西樵山合称为粤中“三樵”。清初,“岭南三大家”之一的屈大均在 《广东新语》记载:“广州有三樵,曰东樵,曰南樵,曰西樵。”[1]南樵山靠近珠江口,濒临南海。清乾隆年间(1736—1795年),增城知县、山水诗人管一清在《舟中望南樵山》中写道:“一曲娥眉横海上,南樵风致胜东樵。”[2]这里提到的 “娥眉”,即古代南樵山的正式名字,以其山势远眺形似一弯娥眉而得名(图一)。根据明嘉靖《增城县志》的记载,“南乡岭,一名娥眉山,在县西南七十里山麓,周回一百二十里”[3],南乡岭、娥眉山、南樵山即如今的南香山。

图一 增城南香山(娥眉山)远眺图

清雍正(1723—1735年)时,文渊阁大学士蒋廷锡重新编校《古今图书集成》一书。其中《广州府部汇考》记述了广州所辖各县的山川风貌。该书在介绍增城山川时,有娥眉山条目:“娥眉山,一名南乡岭,在县南七十里,清湖都通志作南樵山,极高峻,周迴百里,上有丹室下有石庵。湛文简建书院于此,曰莲花书院,上有霍文敏墓。”[4]由此可见,莲花书院位于娥眉山(南香山)之上。至于莲花书院这一命名的由来,我们可以从湛若水的《娥眉莲花洞开创书馆记》中找到一些端倪,“自娥眉之西北登其巅,十余里,以至东南,则俯见豁然一洞,后如屏,左右如椅,中有一茎如梗,垂若芙蓉然。广明叟曰:‘此非所谓莲花乎?’”[5]这是文献中关于莲花书院命名的最早的记录。如今的莲花书院遗址正位于南香山的东南部,《娥眉莲花洞开创书馆记》中所记述的“豁然一洞”应为如今位于莲花书院东南部的湛子洞,距离莲花书院遗址不足50米。湛若水的《再宿莲洞有作》中写道:“吾爱娥眉山,娥眉淡不如;吾爱莲花蕊俗以此洞似莲花,故名之云。”[6]进一步印证了莲花洞的名字源于现在湛子洞所在的地形,左、中、右之山峰高大,而中间像花蕊一样横出一梗,整个形状好似莲花,故名莲花洞。莲花洞如书院的门户,是登上书院的必经之路,因之,居其上的书院名称为莲花书院。

根据明嘉靖《增城县志》的记载:“南乡岭一名娥眉山……地产名茶丹荔品果,下有石庵一所,高僧居之,今废。嘉靖间甘泉湛子登览至此,邑士因立书院于其上,请名于湛子,遂改其岭为莲花洞额。莲花书院以其地形似莲花。云洞门大石高四五丈,大二丈余,碑立刻湛子洞三字大书于其上。”[7]所以莲花书院的命名源于莲花洞(湛子洞),莲花洞之命名源于其所在的地形似莲花。

在《湛若水全集》里,除了莲花书院这一称谓外,该书院还另谓莲洞书院,如《游莲洞书院》《莲洞书馆赡田仓记》等。追根溯源,《娥眉莲花洞开创书馆记》《莲花洞书馆上梁祭告文》等文章记述了莲花书院开创修建的情况,也是书院修建的第一手史料。由这些文章的名称我们可以看出,莲花书院的全名(原名)应该是莲花洞书院,莲花洞的由来源于上文所述,而莲花书院或者莲洞书院都是该书院的简称,这两个称呼在湛若水生前就已使用,而后来各个时期的《增城县志》,有的是使用“莲花书院”,如明嘉靖版;有的是使用“莲洞书院”,如清康熙、嘉庆和民国版。

二、莲花书院所在位置考

根据康熙年间(1662—1722年)的《增城县志》记载:“南樵山县治西南六十里亦名南乡高千仞,周迴百里,层峦叠嶂,前瞰大江,上有丹室,下有石庵,项有莲花书院,乃明尚书湛若水所建。”[8]在乾隆十九年(1754年)和民国的《增城县志》中也有类似的记载,所以湛若水所建的莲花书院应位于现在增城的南香山,结合县志相关的记载说明当时的南香山,山上有丹室,山下有石庵,而山腰上就有莲花书院。因此,该书院应该位于南香山的山麓。

湛若水的 《娥眉莲花洞开创书馆记》载:“自娥眉之西北登其巅,十余里,以至东南,则俯见豁然一洞……泉水潺潺出乎两崦之间,合而南,东出乎石淙,以流无穷。俯下诸山伏地,其前左则有罗浮蔽天、飞云映空、石楼拔地,如蜃气者……其前右则有黄旗猎猎、银瓶卓峙。其前磊磊则有三台之石、有穷窿之崖。下之仰观,如高碑千丈,斩削特立,大书所谓湛子洞者也。悬飞鸟之径,度栖鹘之岩,如行空中、如升天上,路出三台者也。天下之伟观无以尚之矣!”[9]根据这些记述,莲花书院位于南香山中的东南部——莲花洞(湛子洞)的附近。“泉水潺潺出乎两崦之间,合而南,东出乎石淙”,说明莲花书院位于两泉水(小溪)交汇之处,面朝东南,溪水环抱之处,正好位于现今湛子洞上行约50米处溪水交汇的山麓平台上。

三、莲花书院兴废考

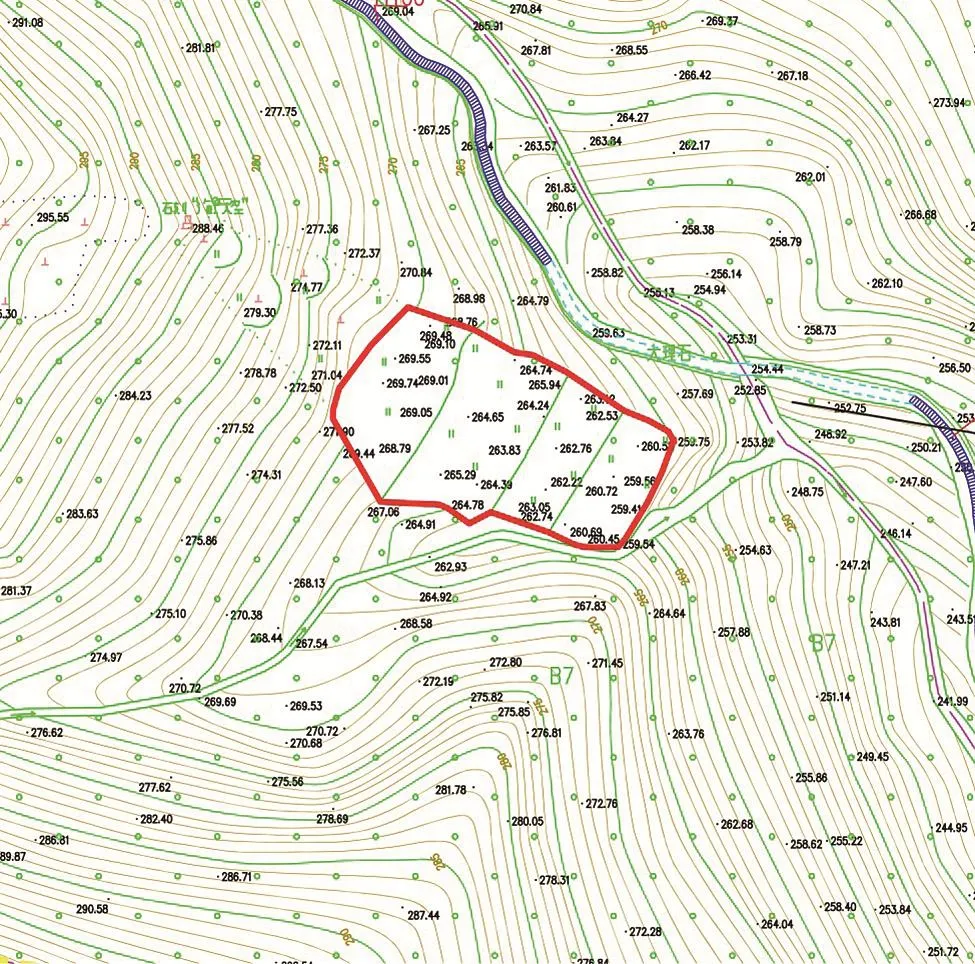

图二 莲花书院遗址所在的地形图(红线范围为莲花书院遗址)

关于莲花书院的兴建,《湛若水全集》里多有涉及。湛若水《莲洞书馆田仓记》:“甘泉子丙申南归,既创莲洞书馆于娥眉山……”[10]《初卜筑莲花洞祭告土地文》:“维嘉靖十五年,岁次丙申,十一月癸丑朔,越二十二甲戌,南京吏部尚书湛……”[11]《莲花峒书馆上梁祭告文》:“维嘉靖十五年,岁次丙申,闰十二月壬子朔,越初三日甲寅,南京吏部尚书湛若水,敢昭告于莲花峒土地之神……”[12]根据这些记载,可知莲花书院兴建于嘉靖十五年(1536年)十二月;据湛若水年谱的记载,这时候正好是湛若水休假南归之时。但莲花书院位于南香山中,山路崎岖,海拔较高,以当时的生产力水平不可能短期内建好,所以莲花书院的建设应该时间较长。《娥眉莲花洞开创书馆记》:“文侯与县博汤君仁从予复往观之,定厥宅……己亥正月二十五日。”[13]由此而知,到嘉靖十八年(1539年)时,莲花书院的建设已颇具规模。而湛若水于嘉靖十九年(1540年)致仕,回家乡讲学,他轮流讲学于包括莲花书院在内的几所书院,所以莲花书院这时不仅建成,而且已正式开始授课讲学。因此,莲花书院应始建于嘉靖十五年(1536年),并于嘉靖十八年(1539年)前后正式完工,并于嘉靖十九年(1540年)开始授课讲学,且致仕后的湛若水曾长期在此讲学。

关于莲花书院办学的费用来源,在湛若水的《莲洞书馆赡田仓记》中有记载:“学者往居,不可以裹粮,则见增益北郭外阮、唐、廖、蒋四村之间,有荒埔无主者,可垦为赡田……卑隰而为湖者塞之,凡为田十余倾,以其附郭,岁收租谷可千余石……故其费也博,而吾一二十年俸入之囊罄于此矣。”[14]莲花书院位于南香山山腹,山高路陡。学生背负粮食上山十分困难。湛若水经过调查,知道书院附近四村交界处有很多荒地,就想置下这些荒地开垦用作赡田。但由于很多荒地都无主,加上四村交邻,当地乡绅觉得难以处理。于是,若水便派儿子柬之与学子代表一齐向县官申请,承诺以开垦田地中的一定比例纳税为条件,终于获准把书院四周十多顷无主荒地纳入莲花书院范畴,供书院开垦以作“赡田”“义田”之用。经过数年耕耘,“馆谷”收入越来越多,除了用于资助贫困与品学兼优的学生外,还用于修建院舍,改善排水系统。书院不仅设置“赡田”“馆谷”,还制定了严格的审核制度,“凡生徒不审其兼习二业,为古之德行道艺之学者,而冒以来居斯屋、食斯谷者,有如此誓!其懒者,及不为举子业而以虚名为浮夸,无实得者,不馆不谷焉。”[15]可见,赡田制度为莲花书院的兴盛和学子的生活提供了物质条件,同时严格完善的审核制度鞭策学子们学有所成,由此增城民间才有了关于 “九个学子十个秀才”的传说,从另一侧面也说明了莲花书院大大地促进了增城当地教育的发展。

关于莲花书院的荒废,史书上少有提及,但能从《增城县志》的记载中找到一些线索。根据康熙版《增城县志》记载:“南樵山……项有莲花书院乃明尚书湛若水所建,今废。”[16]由此可见,莲花书院于嘉靖十九年(1540年)建成,至清康熙年间(1662—1722年)已经荒废。而在此期间,书院遭受了两次致命性的打击,可能与它的荒废有直接关系:一是明神宗万历七年(1579年),首辅张居正奏请朝廷“诏毁天下书院”“不许别创书院,群聚徒党”,实行统一思想言论、道德伦理,莲花书院可能毁于这一政策;二是明末清初时兵荒马乱,生灵涂炭,书院可能毁于这一时段。但前者根据《明史》卷四十载:万历“七年(1579年)春正月戊辰,诏毁天下书院。自应府以下,凡六十四处,尽改以为公廨”[17]。如所云,朝廷的政策是毁其书院,而书院的原建筑还是能够保留的,只是改变用途而已。且万历十年(1582年)张居正死后,各地书院又纷纷恢复,所以张居正改革并未使莲花书院毁。结合我们对莲花书院遗址的勘探试掘,遗址出土了大量的明嘉靖至万历年间的瓦当和瓷片,遗址内的莲花书院地层内没发现任何清代的遗物,推断书院的倒塌时间应为明末。这符合县志等文献的记载,所以莲花书院的被毁时间应该是明末清初。

四、莲花书院结构布局考

湛若水《娥眉莲花洞开创书馆记》中,有莲花书院的记载:“文侯与县博汤君仁从予复往观之,定阙宅,卜其上为正堂三间,左右为偏堂各三间,左右为翼廊。”[18]从考古勘探试掘的情况来看,该遗址南北长约48米,宽约30米。现存莲花书院遗址的原有地面的建筑已不存在,但墙体的建筑基础还保存得较好。从墙基保存情况来看,莲花书院坐西北朝东南,呈中轴对称的结构。建筑主体结构是四进三路,四进分别位于遗址的四个平台上,由左、中、右三条通道连接。根据目前勘探的情况来看,四个平台上的建筑基础保留较好,能看到每一进基本都分为中堂和左右厢房。中路是通过阶梯连接每一进,且中路为建筑的中轴线,书院建筑基本以此为对称轴,呈左右对称分布。左路、右路为建筑的东、西翼廊。右路为西翼廊,根据勘探的情况,目前只保留了部分的石头阶梯,且阶梯与西边小溪紧紧相临,但东翼廊可能由于现代修筑山路时被破坏,现已不存。

五、结语

增城莲花书院是明代大儒湛若水所创建的。本文通过对莲花书院的历史进行梳理,从莲花书院的名字来源、方位考证、兴废时间及结构布局等几方面进行论述,并结合对莲花书院的考古勘探试掘发现,揭示了莲花书院的历史轨迹及遗址的现存状况,发现了莲花书院是湛若水晚年创建的重要书院,从选址到建成后的经费资助,湛氏对其都付出了很多心血。再者,通过勘探发现,莲花书院遗址的墙基保存较好,对研究明代书院结构布局具有重要意义。

[1](清)屈大均:《广东新语》,《清代史料笔记丛刊》,中华书局,1985年。

[2][8][16]广东省地方志办公室:《广东省历代方志集成广州府部》卷六,岭南美术出版社,2000年。

[3][7]广东省地方志办公室:《广东省历代方志集成 广州府部》卷四,岭南美术出版社,2000年。

[4](清)陈梦雷、蒋廷锡:《广州府部汇考》,《古今图书集成》卷九 ,广陵书社,2011年。

[5][6][9][13][18](明)湛若水:《湛甘泉先生文集》卷一,广西师范大学出版社,2014年。

[10][11][12][14][15](明)湛若水:《湛甘泉先生文集》卷三,广西师范大学出版社,2014年。

[17](清)张廷玉等撰:《明史》卷四十,中华书局,1974年。

(作者单位 广州市文物考古研究院)

[责任编辑 秦秀林]