王英楷光绪二十年院试备卷及其分析

□李强

王英楷光绪二十年院试备卷及其分析

□李强

一、王英楷其人

王英楷(1863—1910年),字绍宸,辽宁海城人,北洋陆军高级将领。他附生出身,少年倜傥有大志,设帐授徒。时逢甲午中日战争,在田庄台之战中,杀敌数百,为毅军宋庆所招募。袁世凯小站练兵,宋庆以将才荐其入袁营,历任新建陆军执法营务处总办、北洋常备军右翼翼长。因王英楷执法甚严,一时军政肃然,袁世凯将其擢升为北洋陆军第一镇统制、陆军第二镇统制、直隶督练公所总参议、练兵处军政司正使等职。他是北洋军阀的早期领袖,后期曹锟、吴佩孚、孙传芳诸将领皆出其部,因此与王士珍、段祺瑞、冯国璋并称“北洋四杰”。袁世凯安阳“赋闲”时,清政府授王英楷为直隶大名镇总兵署理陆军部右侍郎,补授蒙古镶白旗副都统。因赴河南阅操积劳,咯血而死,卒年48岁。《海城县志》有其传记(图一)。

图一 王英楷(左四)在小站练兵时与陆军将领合影

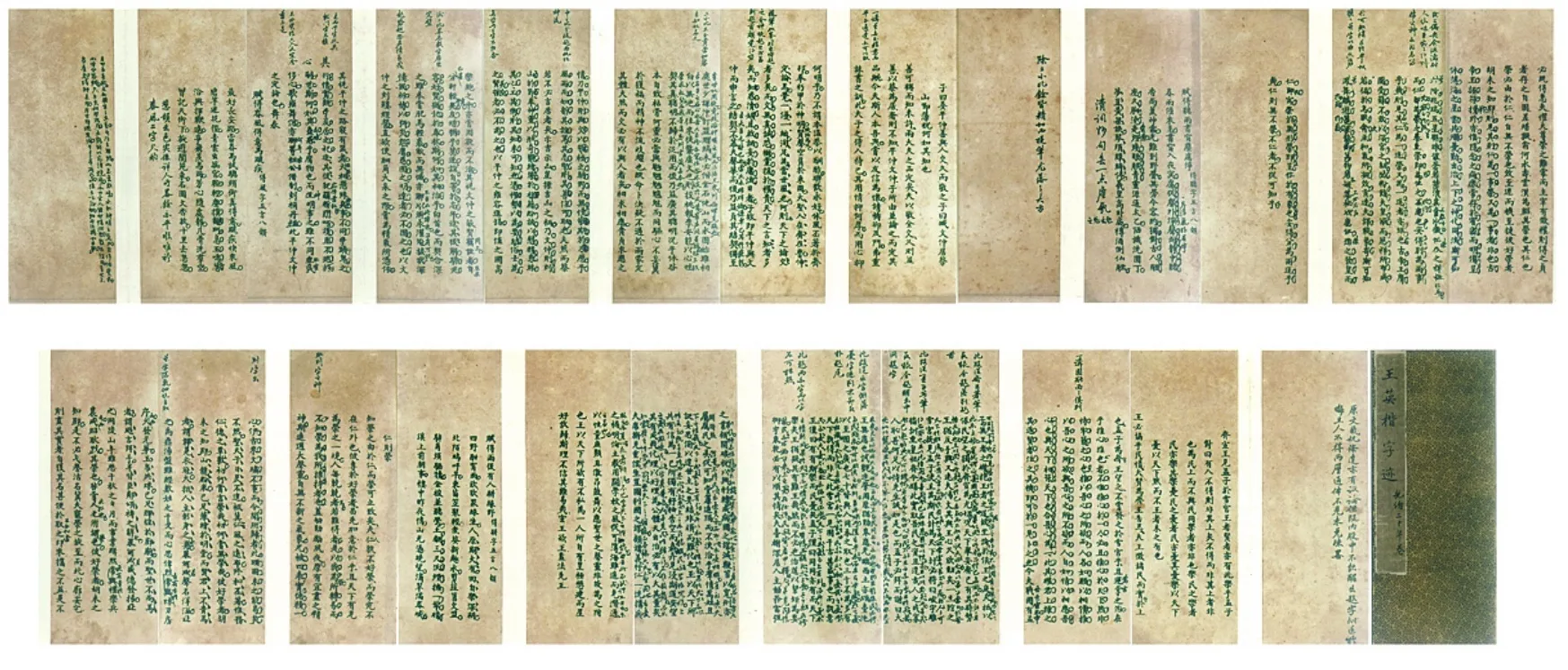

二、王英楷的院试备卷

王英楷光绪二十年院试备卷及其分析,由其家人王木南女士收藏。备卷,即为试前准备的作文题卷。该卷宽11厘米、高31厘米,装裱成册页。册页记录了三篇论文和三首五言诗,及阅卷人的批语,为研究晚清光绪一朝科举考试制度提供了第一手资料。

首先,我们介绍一下晚清时期的考题和考试制度。

晚清科举试题为一篇八股文,题目取自“四书”。一般来讲,文章开篇起首两句为破题,随后是三句承题和一小段起讲,接着是一到三句话专论该题的提比,和两段一长一短、四言或六言押韵骈体文(虚比的中比),然后文章款款步入后比段,再洋洋归入大结。这种文章一般在360字到720字之间,要求作者通晓韵律、善于辞藻、精于书法诗文。要想将文章写好,必须在试前做好充分准备,把文体、立意、辞章浑融一体,烂熟于胸。字体要求严格的馆阁体。科试分童试、乡试和会试三个等级。童试每三年举行两次,每次考三场。第一场由考生所在地的知县主持,要求写题目出自四书的八股文和一首十二行的五言诗。考中县试的童生将赴考第二场。第二场科试由知府主持。考题与第一场相同,旨在确认没有人侥幸中考县试。过这一关的童生,随后参加由各省学政主持的院试。

王英楷是作为附生参加科举的。何为附生?明初生员有定额,其后有增广,不拘额数。宣德间(1426—1435年)定制,以初设食廪者为廪膳生员,增广者为增广生员,皆有定额。至正统时(1436—1449年)更令于额外增取,附于诸生之末,谓之附学生员。清沿其制,凡初入学者,皆谓之附学生,简称附生。

下面介绍王英楷作为附生参加院试的试卷备卷 (图二)。备卷相当于今天高考备考的“一模”“二模”,即老师按照院试的模式,要求学生在固定时间内完成答卷,再给予综合评定。题目,前两文出自《孟子·梁惠王上》和《孟子·公孙丑上》,分别为“齐宣王见孟子于雪宫”和“仁则荣”,后一文出自《论语·公冶长第五》。学生要把圣贤的论断作为议题,发挥自己的想象力和创作力。诗歌,则按老师出的音韵押题赋诗。试前温习考试的套路,以便为正式考试打下牢固基础。全卷共三文三诗,依序分别为齐宣王见孟子于雪宫(文)、赋得雨后有人耕绿野(诗)、仁则荣(文)、赋得听雨窗尘虑净(诗)、子曰晏平仲善与人交(文)、赋春风得意马蹄疾(诗)。在诗文后面有阅卷先生的批文。

图二 王英楷光绪二十年院试备卷

三文抄录如下:

(一)齐宣王见孟子于雪宫

齐宣王见孟子于雪宫,王者贤者,亦有此乐乎?孟子对曰:“有,人不得,则非其上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

王必协乎民情。大贤为齐王告焉,夫王征诸民而实行于上也。孟子为齐宣王望之,不尝发之于雪宫乎。且运掌之治,在乎推心。推心也者,不唯推心于一人,必且推心于天下,然非恃牢笼之心也;推以吾心之所欲,而人各如愿以相偿。推以吾心之所欲,与吾心之所不欲,而人自如情以相应,吾心也与天下相符,天下也,合吾心为一,此其权君上操之其道,贤者任之,其机即可于一见卜之也。今夫战国有孟子,无王者之权,抱王者之道,故坐论于侯王之庭,大抵以保民望之,独于齐宣为尤切。况天下举安齐已有其时势,王尤反手兴又速,夫汤文其与王心久欣动矣,一旦馆之雪宫,就见孟子,使王为斯民计,为天下计,必将曰:峻宇雕墙,训垂皇祖,齐今缮此取吾民之资,且违古人之戒,寡人耻甚,何足以待先生,诚如是也。而孟子必拜而谢曰:大王无虑也,试观迹肇,周原尤勤,皋应光临,西土亦颂台池,以至囿之广也。七十皆以人同禾之取也,三千不为多有,天下孰得而非之?此雪宫一见,固千古甚盛世也。而孰意王,仅曰:有,有斯乐而民忧矣。孟子仅曰:同,同亦有而天下乐矣。王尤疑其有难王哉,然而不必也。治道以絜矩为要,御宇乘乾,必有以顺其情矣。夫台榭深居,人主动矜富强之业,顾开矿税,以兴利转成病国之谋,减鞭笞以宽刑,亦属厉民之具,从可知堂廉远隔而不浃洽乎?群情万姓且诞妄思偷以违世,主之要结,非顽而难化也。王以天下所共有,信为一,己所独有,杼柚告空而嘉卉见浸,斯道安望其有成哉!化理以好理为公体,天出治必有以大其量矣。夫席旃见重儒生,岂图利国之谋?顾讲义行仁,一洗搆兵之祸,明伦立教,用开学校之风,从可薄海虽遥,而克潜通以性量,庶类且激昂鼓舞,以应盛世之声灵,非故为之附也。王以天下所欲,有不私为一人所自有,皇极懋建而星好攸归,斯理不信其难易哉。宣王欲王,盍法先王。

该文共计831字。

(二)仁则荣

知荣之由于仁,而荣可立致矣。夫仁人,孰不好荣?而荣究不在仁外也。彼专于好荣者,曷先加意于仁乎!且天下有见为荣之一境,人每兢兢者焉。若难得者,是以我为荣所转易,而不知荣为我所操持者也。盖劬勤励夙夜,原有宜尽之精神。斯远迩大声灵,自无不新之气象,光被四表,实德积一心,伊古来文锈不事,而令闻所归者,此理固未之能易矣。不然,圣天子日昃不遑,祗冀仁风之远布,修和丕著,惟务仁德之覃敷。初何尝言荣哉,初何尝无荣哉。彼好荣者,胡未之知耶。山龙粉米,已足藻绘于明堂,而贤君上不贵焉者,谓□冕衣冠,大抵人主彰身之具也。若声名洋溢,禹鼎汤盘,虽经数姓之干戈,而心思伟烈,常与球刀房序,大发光华;玉帛共球,已足辉煌于廊庙,而圣世不尚焉者,谓扬言乎。半皆臣邻颂祷之辞也,若何以盛德发扬。罔陵山阜,虽历千秋之日月,而事业缉熙,常与礼乐兵农,咸昭耿烈,其荣也。非常人之所谓也。彼好荣也,胡未之知耶,是不必弋誉沽名,冀夫宠荣之旋至,而此心廓安宅则尽其实者,自获其名,甚便于取之即来,携之不益,是不必既得患失。惧夫尊荣之难常,而主宰有微权,则得之贞者,存之自固,差堪拟翕河永寿,云汉为昭其荣也。其仁也,荣必由于仁,仁自无不荣也,效至速而机至捷,彼好荣者,胡未之知耶。则见其别仁为一事,荣又为一事者非也。古帝王握符擅珍,亦唯隐念之痌瘝常存于宥密,而明备呈休薄海之星云共灿,忧勤出治上下之神化同流,虽六阶兆瑞,五星联珠,不敢以为仁荣,而仁荣即为荣之基土,荣即为仁之丕应也,安得别为两事乎哉?则见其仁为一途,荣又为一途者亦非也。古帝王膺图受箓,不敢以深宫之劼毙粉饬,夫皇猷而慈祥,所布咸若遍于鸟兽禽鱼,和气所凝,效贡达夫译鞮,象寄斯可知凤舞,麟游龟梁,龙御万物,若各毓其秘,以应仁治之发,皇而仁即寓荣于无形,荣即呈仁于有象也,安得分为两途乎哉?仁则无不荣,不仁者不从可知乎!

该文共计772字。

(三)子曰晏平仲善与人交

子曰:“晏平仲善与人交久而敬之”。子曰:“臧文仲居蔡山节藻,梲何如其知也。”

善可称而知未许,两大夫之品定矣。夫以敬全文,久则益善,以蔡为居,奢则不知;平仲文仲,子所由并论之,而定其品欤。今夫斯人本吾与,尝以友信为怀,请祷却及门。弗重诔书之训。此夫子之待人持己,其用情抑何厚,而用心抑何明乎?乃不谓温恭以酬酢,联欢永好;休风丕著于齐邦,奉朽甲于神明,贤声空负于东国;大圣人在齐在鲁,伸定论焉。觉一优一绌,洵足为当世之风也,何则?天下之论交者多矣,而交无真诚,恐树党援于权贵,天下之言,知者多矣,而知惑渎媚,且启诞妄于庸流日者,子故即平仲与文仲而申言之,结契不慕,夫声华而后,乃益贞其结契独至,处世少谦冲,订盟赠缟,未必偕金石,他山而水固,始虽相白,以无他而往来,徒袭虚文也,则投桃报李,安能以心性契其真聪明,不归于泛用而后乃益广其聪明,况乎休咎本自致枯骨何灵,必当于魑魅魍魉而同驱心,不妄冀于获福而精神,不流歧趋也。纵命卜决疑,不过于雨蒙定其体,夫然而交必有以与人者矣,相求相应,贵贞求应之情,乃平仲则以交以敬,极之朝野而无慢敬,期于久历乎!风雨而如新,其谊笃,其志坚,则其善信可取也。夫然而蔡若不必言居者矣,示吉示凶,岂操凶吉之柄,乃文仲则刻山于节,奉神灵以壮奇观,绘藻于梲籍,纷披以慰精爽,昧其心,工其术,则其知,未可知也。凭权势以为要,结俗士为之贤哲者,必不为之也。以平仲之雍容,进谒即值之国高栾鲍之中,亦尝周旋而不渝,其视文仲之蔽贤,窃位者自分轩轾矣。友堪称乎莫逆,谊自等于忘年,迨其后解骖延客,好贤尤记于春秋,斯何如其相治乎!白首也,而契合深之,虽未尝肥马轻裘,蔽而无憾,亦聊以浣衣濯冠,接我深情,假祈祷以弥灾愆,庸愚囿之明达者,必不囿之也。以文仲之刻镂经营,直欲使细角大杗之际,尝为精气所凭依,其视平仲之路寝有箴者,大相悬殊。事不同跻鬼之行情,实类爰居之祀迨,其后呵护且不延于嗣世,斯何如其蛊惑乎。腐物也,而神明事之,虽不同季氏侈心,歌庸舞佾,亦聊等桓公僭制,刻桷丹楹,此平仲文仲之定论也。

该文共计861字。

三诗抄录如下:

(一)赋得雨后有人耕绿野(得耕字五言八韵)

四野酣霄雨,欣欣众绿生。

人原期大有,田自乐深耕。

北陌鸠呼早,东菑笠聚轻。

煮葵新趣永,剪韭旧交盟。

骍角烦驱犊,金梭并听莺。

土翻三尺沃,烟拥一犁晴。

溪上前朝事,楼中昨夜情。

山光平晓望,滴翠满春城。

(二)赋得听雨窗尘虑净(得听字五言八字)

春雨催来急,书窗入夜冥。

虑从尘外净,声向静中听。

香尚熏神蠹,光难到野萤。

无劳今客约,独对古人醒。

座久胸浇亮,灯残眼照青。

灵源通太乙,陋识洗园丁。

梦岂黄粱误,琴须绿绮停。

羲皇高卧处,樽酒倒仙灵。

(三)赋春风得意马蹄疾(得风字五言八韵)

最好长安路,当春马试聪。

头衔真得意,蹄疾快乘风。

碧草迷花径,青云出蕊宫。

鞍轻尘扑曲,珂急玉鸣丛。

治兴挥鞭远,争飞羡鸟同。

芳心随处静,凡骨洗群空。

曾记天街下,旋游阆苑东。

名园文杏放,十里去匆匆。

三、批卷先生的眉批和行批

作为“一模”“二模”的摸底考试,已经和正式考试的难易程度相差无几。阅卷先生应在原有的基础上写出批文,以提升生员的写作技巧。我们看到在王英楷的文章里,有阅卷先生的眉批和行批。而批改王英楷诗文的阅卷先生姓名,已无从考,但从卷后的跋语来看,是亦师亦友,年纪相当的同辈。从批卷先生的眉批和行批来看,先生的学识和学问很老到,写作经验似乎比王英楷丰富许多。

他对王英楷的诗文有褒有贬,条分缕析,点评精当。在《齐宣王见孟子于雪宫》篇中,他的总批语是:“原文气条达,也有议论;但段内股中不能醒出题字,似近于晦;且人不得两层,通体不见,未免疏略。”在眉批中,逐行点出文体起承转合的具体操作要点。在行批中,亦可圈可点。行文精彩之处,加以圈示,以示鼓励;不当之处,即在行中加以修改。他在行批中夹叙夹议,纵横捭阖,显示出卓越的写作才能。例如,在如何从齐王著笔反振全题落到题首时,他的行批很长,字迹清晰,只有个别俗写体字不易识别,用“□”代之。抄录如下:

“齐之宣王本可王天下者也,乃见孟子于雪宫。不与民人事之得失,不论民生之休戚,而先以此乐自矜,岂能谓之忧国忧民哉?盖以民之所乐,为于己无关,而不能自悟,亟非也;且以民之所忧,为于己无关,而不知共议,亟非也。所以孟子当日仍登天下于衽席,能不因乐言乐,而攸然以对之乎?曰:雪宫者,尊上所居,非人人可得而有也。王以此待□者,是□者,已菏殊恩,固可以快乐志。王以此处□者。是□者已邀旷典,尤可以骋乐怀。若尊而下之,曰人曰民,不亦王之赤子乎?王于□者,既加以宠荣,王于人民,不察乐好恶,王果何以慰天下哉!人以不得,而非乐上矣。夫不得而乐上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。然则王仍保民,不谓与民同乐。即可以王决之,何则?臣所对者,仅(有)□乎乐。而未(有)乎?忧究之,忧乐相循,有天下者,从无偏重,所以乐民之乐者,民亦乐乐,忧民之忧者,民亦忧,乐忧不然。王亦何可必乎?天下之乐忧与上有别,而所以忧乐之情则同。果于天下而以情感之,孰无至情。而犹非乐上乎!上之乐在修筑,民亦皆效□(子)来。上之忧在征诛,民亦皆羞甲释。人第见民情驯顺,极易转移,而不知宫廷擘画,早有以入天下之衷怀,而各(盈)乐。不待民以乐忧责之,而即以乐忧相联,岂非浃天下之情哉!天下之乐忧与上有分,而所以乐忧之性则合,果于天下而以性通之,孰无至性,而忍非乐上乎。上之乐在锡嘏,民亦皆称兕祝;上之忧在敌忾,民亦皆奏鼍鸣,人第见民性循良,不难鼓舞,而不知宫府之经营,早有以系天下之寤寐,而各畅乐天,不望民以乐忧,报高而直,以乐忧相注,不已浮天下之性哉。然关此而犹谓不王者,乐之有也。”

先生的行批,显示了自己的文才和敬业精神。

对于王英楷所写的 《赋得听雨窗尘虑净》(得听字五言八字),先生评价是:“清词妙句,无一点尘氛。勉之勉之。除二小比,余皆精切,而提笔尤落落大方。”对于《赋春风得意马蹄疾》(得风字五言八韵),先生评价是:“葱韵出色,实系详人所略,余也平顺,唯春风二字欠酌。”

王英楷在先生评语后面写道:“且时至春秋,亦知朋友之义重;自泛言纳而怠意旋生,亦知神明之气正;自侈语营求,而幸心愈炽久矣。其相习成风,亦孰能以片语挽乎!而大(重)入维,世情弥过,敦友谊者,重其不尚虚文;媚神灵者,斥其难逃定论。于是(奉)两人(专),使天下后世切所法戒而不疑。”

从王英楷的诗文来看,他对以科举求得功名一事,似乎看得很重,对院试的考试做了充分的准备。作为附生的他,光绪二十年,年已三十岁。普通农家子弟出身的王英楷,通过科举走上仕途,是他唯一的出路。作为而立之人,仍在考场上磕磕碰碰,他不免有失意之感,“怠意旋生”。然而,意想不到的事情突然发生了:就在光绪二十年,即1894年的冬天,日军发动了中日甲午战争,日本陆军攻陷了他居住的辽宁海城的县城,王英楷积极组织海城团练,为收复失地,筹划抗日,走上了弃笔投戎的道路。甲午战争改变了他的人生轨迹。

(作者单位 中国国家博物馆)

[责任编辑 孟昭勇]