基于圈层结构理论视野的大遗址片区保护路径浅探

——以郑州市大遗址片区“生态保遗”工程为例

□张贺君

基于圈层结构理论视野的大遗址片区保护路径浅探

——以郑州市大遗址片区“生态保遗”工程为例

□张贺君

文物保护的核心目的是让保护成果惠及社会民生。对于大遗址保护重点片区而言,按照什么样的理念安排全局工作,分层次、分阶段科学推进,使保护成果最大限度地最广泛的人群服务,是一个需要深入思考的问题。社会各界应强化对保护理论的研究,有效促进大遗址片区和文物分布密集型城市整体保护方略的科学化、规范化发展。本文根据城市圈层结构理论,对郑州大遗址片区文物保护工作的推进路径试做粗浅探讨。

一、圈层结构理论的基本理念

城市圈层结构理论,最早由德国农业经济学家冯·杜能提出[1],其主要观点是区域经济的发展应以城市为中心,以圈层状的空间分布为特点逐步向外发展。 城市圈层理论认为,城市是一个不断变动着的区域实体,城市对区域的作用受空间互相作用的“距离衰减率”法则制约,必然导致区域形成以建成区为核心的集聚和扩散的圈层状的空间分布结构。由建成区至外围,由城市核心至郊外,各种生活方式、经济活动、用地方式都是从中心向外围呈现圈层状的有规律的变化。 由城市中心区向外可以分为内圈层、中圈层和外圈层(图一),人口密度、经济社会活动强度、资源密集度由内向外呈逐步衰减趋势。

图一 城市圈层结构示意图

城市圈层理论概括了城市扩张和发展的一般规律,对发展城市经济、推动区域经济发展具有重大指导意义。

目前,城市圈层结构理论已经成为大城市经济圈构造和规划理论,被广泛地应用于不同类型、不同性质、不同层次的空间规划实践中,包括城市卫星城镇的规划和建设等领域,受到理论研究者深度关注[2]。

二、城市构理论视野下的大遗址片区

近年来,随着国际文化遗产整体保护理念的发展成熟,我国对于文物资源分布密集型城市整体保护的思路逐步明晰,形成了“大遗址片区”的文物保护片区化概念。2006年,国家文物局、财政部印发《“十一五”期间大遗址保护总体规划》,确定了西安片区、洛阳片区两个大遗址片区。2010年,国家文物局出台的《国家文物博物馆事业发展“十二五”规划》,确定“十二五”期间我国大遗址保护工作基本形成西安、洛阳、荆州、成都、曲阜、郑州六个大遗址片区。

大遗址片区,是在华夏文明史中或某一特殊阶段居于重要地位并密集保存了丰富文物资源的重点城市。这些大遗址片区,以国家文物局确定的重要大遗址为突出代表,集中反映了华夏历史文明起源、发展、繁荣、演进的历史文化面貌,具有文物资源十分丰富、国保单位数量众多、重大历史事件集中、对华夏文明的研究意义重大等特征。因此,做好大遗址片区的整体保护、管理工作,不仅对文物保护工作本身具有重要实践意义,而且对于促进优秀历史文化传承创新、加快文物保护成果惠及于民、实现文化复兴和民族振兴都具有重要的战略意义。

大遗址片区皆为文物分布密集型城市,文物保护成果的受众变化也与城市圈层理论所提出的由中心城区向外“距离衰减率”法则吻合。按照城市圈层理论,位于城市内圈层(城市中心区)的大遗址保护成果受众最广,最能被最广泛的人群所感知、分享,其次是中圈层(城郊结合区),再次是外圈层(郊野地区)。

基于这种认识,我们认为大遗址片区的文物保护展示工作,除了按照文物保护单位级别的高低和保护状况的轻重缓急开展之外,在总体保护路径上宜按照文物保护单位在城市圈层中的分布位置,自内圈层(城市中心区)、中圈层(城郊接合部)向外圈层(郊野地区),由内而外,分圈层、分步骤、分阶段扩展实施,以保证文物保护的成果能够及时为社会所感受、分享和认可,最大限度地发挥文物保护对社会经济的积极作用,为文物工作赢得最广泛的社会支持。

三、以城市圈层结构理论为指导的郑州片区生态保遗工程

十八大以来,党和国家把文化遗产保护工作提到了前所未有的高度,对文化遗产服务社会发展提出了更高要求。习近平总书记指出:要“让历史说话,让文物说话”,要“让文物活起来”,“既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新”。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出,“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,明确要求“保护传承文化遗产”。国务院颁布的《关于进一步加强文物工作的指导意见》明确指出,文物是国家的“金色名片”,是中华民族生生不息发展壮大的实物见证,是传承和弘扬中华优秀传统文化的历史根脉,是培育和践行社会主义核心价值观的深厚滋养。

郑州市是国家历史文化名城、中国八大古都之一,也是国家重点支持的六个大遗址片区之一。以郑州为中心的嵩山地区孕育了绵延不断、传承有序的中原文明,奠定了华夏文明的基石,也为我们留存了丰富的文化遗产。目前,郑州地区拥有世界文化遗产2项,全国重点文物保护单位74处80项,不可移动文物近万处,是全国范围内典型的文物分布密集型城市。在数量庞大的不可移动文物中,土遗址占大宗,且大多只能裸露在外,极易遭受自然和人为因素破坏。这种状况,既不利于遗址文化内涵的展示利用,也不符合党和国家“让文物活起来”的要求。因此,作为文物大市和文物分布密集型城市,如何使裸露于郊野的宝贵遗产改变地下气象万千、地上毫无生机的景象,使文物“活”起来、用起来,发挥其在经济、文化、社会中的重要作用,已成为社会各界关心、探索的一个重要问题。

2010年,国家文物局的《国家文物博物馆事业发展“十二五”规划》将郑州市纳入全国六个大遗址片区后,郑州市即委托北京大学考古文博学院编制了《郑州大遗址片区保护利用战略规划》,梳理核心价值,确定整体保护思路。2017年年初,郑州市委、市政府决定全面实施生态保遗专项工程,以建设遗址生态文化公园为主导,利用三到五年时间连片建设中心城区、城市毗邻区、城郊地区3个遗址生态文化公园文化带、75处生态文化公园,以生态绿化方式让古遗址“活”起来,让古遗址成为市民文化休闲活动的主题公园,为文物分布密集型城市探索文化遗产片区化、集群化、生态化、亲民化的保护新模式[3]。

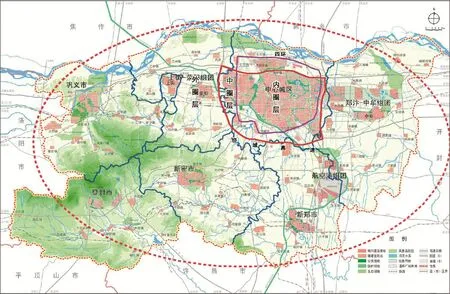

实施生态保遗工程的目的是促进文化遗产服务社会发展,服务群众生活,所有项目谋划以服务人群多少为标准。根据越靠近中心城区服务市民人数越多的客观情况,生态保遗工程按照以人为本(距离社会群众远近)、先易后难(建设条件是否成熟)、分级建设(保护级别高低)和辐射带动(对区域发展的辐射带动作用)四个指标,将全市遗址生态文化公园分为三个层级:中心城区(四环以内)、城市发展区(四环至绕城高速之间)和城郊地区(绕城高速以外)(图二)。

图二 郑州市生态保遗工程圈层划分示意图

中心城区是人民群众比较集中的地区,遗址生态文化公园建成后与群众生活联系密切,应按照城市中心公园、游园的模式进行高标准规划建设。四环至绕城高速范围内属于城市发展区,遗址生态文化公园也应以相对的高标准进行建设,有效促进和发挥文化、生态对区域发展的辐射带动作用。绕城高速以外的遗址生态文化公园,距离人民群众生产、生活核心较远,以普通标准进行建设。同时,兼顾文物保护级别差异,市保单位、省保单位、国保单位的建设标准应递次增高。

总体而言,郑州片区生态保遗的布局思路正是城市圈层结构理论应用于大遗址片区整体保护的具体实践,不仅符合党和国家关于促进文物“活”起来,加快优秀历史文化传承,使文物保护成果惠及于民等一系列指导精神,而且也是对大遗址片区保护路径的一次重要探索,对全国其他大遗址片区和文物资源密集型城市的整体保护思路具有重要启示意义。

四、结语

城市圈层结构理论认为,人群密度和经济社会活动强度由城市中心区向外呈现递减趋势。基于这一客观存在,文物资源保护利用成果与社会生活的联系程度也根据其所处的城市圈层位置,由城内向城外呈递减趋势。大遗址片区、文物分布密集型城市乃至一般城市的文物保护工作,除了按照文保级别和轻重缓急标准之外,宜根据以上认知采用由城内向城外递次推进的整体保护路径。

就国家重点支持保护的 重要大遗址片区和文物分布密集型城市而言,提升理论认知,厘清思路,摸清家底,做好总体规划和顶层设计,对文物保护全局工作的成效更具有决定意义。本文基于郑州大遗址片区生态保遗工程的工作实践,对城市圈层理论应用于大遗址片区保护理论研究进行了粗浅尝试,理论高度和研究深度有限,希望能够抛砖引玉,引起社会各界对文物保护理论研究的关注和参与,进一步强化文物保护工作理论基础,促进文物保护工作体系化、科学化、规范化。

[1]约翰·冯·杜能著,吴衡康译:《孤立国同农业和国民经济的关系》,商务印书馆,1986年。

[2][3]陈良文、杨开忠:《我国区域经济差异变动的原因:一个要素流动和集聚经济的视角》,《当代经济科学》2007年第29卷第3期;车春鹂、高汝熹、刘磊:《基于国际比较的上海市圈层结构研究》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期;张果、任平、黄强:《成都市圈层经济特点与发展战略研究》,《四川师范大学学报》(自然科学版)2009年第5期;王玉婧、刘学敏:《国外首都区都市圈发展概观》,《城市问题》2010年第7期;张亚明、张心怡、唐朝生:《中外都市圈发展模式比较研究》,《城市问题》2012年第2期。

(作者单位 郑州市世界文化遗产保护管理办公室)

[责任编辑孟昭勇]