资源、废物抑或产业推动

——我国《循环经济促进法》修订路径反思

彭 峰

(上海社会科学院法学研究所,上海 200020)

资源、废物抑或产业推动

——我国《循环经济促进法》修订路径反思

彭 峰

(上海社会科学院法学研究所,上海 200020)

我国《循环经济促进法》的立法逻辑错位,从对其具体法律条文的梳理可以发现,该法资源、废物、产业推动的规范并存,造成法律调整对象不明确,难以有效实施。西方代表性国家的“循环经济”立法均选择了以资源高效利用为核心的管制立法路径。我国《循环经济促进法》的修订存在产业促进和资源高效利用两条立法路径的选择,以产业促进为立法逻辑构建循环经济产业链存在现实困难;循环经济相关产业调整更适合政策工具而非法律手段,立法回归到以资源节约与综合利用的管制路径将是修改的可能方向。

循环经济促进法;资源;废物;产业;综合利用

我国《循环经济促进法》于2008年通过,2009年1月1日起正式实施。该法实施至今,国际及我国社会经济背景和情势已经发生了较大的变化,其已经不能很好地适应目前的需要,立法机关已启动相关程序,对其进行修改。一般认为,“循环经济”立法的代表性国家为德国、荷兰、日本和我国。通过比较法视角的观察和研究可以发现,我国对于西方“循环经济”立法存在诸多误解,我国《循环经济促进法》定位不明确,调整对象不清晰,适用中没有抓手,难以有效实施。

一、我国《循环经济促进法》的立法逻辑混乱与错位

顾名思义,我国《循环经济促进法》是为促进“循环经济”而进行的立法,该法第一条开宗明义地规定:“为了促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展,制定本法。”可见“提高资源利用效率”是该法的直接目标。那么到底该法所指的“循环经济”是什么呢?该法第二条第一款规定:“本法所称循环经济,是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。”根据该法,减量化、再利用、资源化活动针对的对象是什么?该法规范的到底是资源利用、废物再生,还是所谓的“循环经济”产业发展?这些问题都有待明确。

(一)资源与废物

我国《循环经济促进法》第二条第二款、第三款和第四款规定:“本法所称减量化,是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生。本法所称再利用,是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用,或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用。本法所称资源化,是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。”根据这一关于减量化的规定,资源与废物在这一语义中设计为两个平行的概念,可以认为这里的资源并不包括废物,应为狭义的概念。然而,对于资源化的规定,直接指向的是对于废物进行的资源化,也就是说可资源化的“废物”与“资源”构成了的一种种属关系。显而易见,减量化中的“资源”与资源化中的“资源”并不属于同一外延。该法第二条所称的再利用与资源化的对象都是废物,将废物作为产品再使用与废物进行再生利用的具体区别如何划分?资源可分为自然资源和社会资源,在自然资源概念之下,以资源是不是一次性的,能否重复利用为标准,资源可分为可再生资源和不可再生资源;可再生资源取之不尽用之不竭,从经济学角度来说,对其利用只有规模化才可更好的降低经济成本,现实意义上不需要减量化;减少资源消耗的只能是不可再生资源。对于再生资源利用而言,可以包括可再生能源,如风能、太阳能等的开发利用,以及矿产资源的二次利用、废弃物的回收利用,即生产和消费过程中产生的废物作为资源加以回收利用等。

我国《循环经济促进法》在资源节约方面,做出了比较全面的规定。如该法第二十条规定:“工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备,制定并实施节水计划,加强节水管理,对生产用水进行全过程控制。国家鼓励和支持沿海地区进行海水淡化和海水直接利用,节约淡水资源。”该法第二十一条规定:“国家鼓励和支持企业使用高效节油产品。电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业,必须在国家规定的范围和期限内,以洁净煤、石油焦、天然气等清洁能源替代燃料油,停止使用不符合国家规定的燃油发电机组和燃油锅炉。内燃机和机动车制造企业应当按照国家规定的内燃机和机动车燃油经济性标准,采用节油技术,减少石油产品消耗量。”该法第二十二条规定:“开采矿产资源,应当统筹规划,制定合理的开发利用方案,采用合理的开采顺序、方法和选矿工艺。” 该法第三十四条规定:“国家鼓励和支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术,对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用,开发利用沼气等生物质能源。”从这些规定可以看出,水资源、石油资源、矿产资源这一类自然资源、能源也包括在该法所称的“资源”的范围内。

(二)产业推动

“经济”的原意是指通过生产、制造和分配短缺的物品以及提供短缺的服务来有计划地满足人们需求的各种条件和措施的综合。这种定义是建立在典型的经济三分法即第一产业(原始生产)、第二产业(加工意义上的生产)和第三产业(服务、信息处理)基础上的。*参见[德]罗尔夫·斯特博:《德国经济行政法》,苏颖霞、陈少康译,中国政法大学出版社1999年版,第10页。我国《循环经济促进法》第三条规定:“发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略,应当遵循统筹规划、合理布局,因地制宜、注重实效,政府推动、市场引导,企业实施、公众参与的方针。”从该法的立法目的条款看,这里的“循环经济”似乎指向的是产业的发展。这与该法第一条中“提高资源利用效率”的目标与第二条中的“循环经济”的概念存在着不匹配的情况。从该法第一条、第二条所规定的立法目标和相关概念的界定看,循环经济更被导向于资源与废物的节约与再生利用。而从该法第三条规定的立法目的看,似乎落脚于产业的发展。

从该法的内容看,也存在大量针对行业和产业管理的规定,如该法第十六条规定:“国家对钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油加工、化工、建材、建筑、造纸、印染等行业年综合能源消费量、用水量超过国家规定总量的重点企业,实行能耗、水耗的重点监督管理制度。”该法第二十九条规定:“县级以上人民政府应当统筹规划区域经济布局,合理调整产业结构,促进企业在资源综合利用等领域进行合作,实现资源的高效利用和循环使用。各类产业园区应当组织区内企业进行资源综合利用,促进循环经济发展。”显然,这些规定涉及了大量的行业以及循环经济产业园区。

此外,我国《循环经济促进法》存在着大量的语焉不详的表述,如该法第十条规定:“公民应当增强节约资源和保护环境意识,合理消费,节约资源。国家鼓励和引导公民使用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品,减少废物的产生量和排放量。公民有权举报浪费资源、破坏环境的行为,有权了解政府发展循环经济的信息并提出意见和建议。”该法就像一个“大杂烩”,试图把资源、废物、产业问题全部杂糅到一起,而当人们期望通过一部法解决所有问题时,造成的后果恰恰很有可能是:不仅所有问题都没能解决,还引起更多新问题的发生。

二、西方国家“循环经济”立法路径的选择

(一)德国法的核心逻辑是“变废弃物为资源”

一般认为,德国是有关“循环经济”立法的鼻祖,其有关立法始于1972年《废弃物处置法》(德文为:Abfallbeseitigungsgesetz,英文为:Waste Disposal Act)。*http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/waste-resources/waste-management/waste-regulations,2017年4月3日访问。在上世纪70年代初期,前德意志联邦共和国大约有50000个垃圾倾倒场,它们大多数不受管制、不受控制,并且这些住宅和商业的垃圾倾倒场所往往位于主要的城镇和社区的郊区。*Helmut Schnurer,German Waste Legislation and Sustainable Development: Development of waste legislation in Germany towards a sustainable closed substance cycle,http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/entwicklung_abfallrecht_uk.pdf,2017年4月3日访问。这一法令的初衷是为了解决这些垃圾场(refuse dumps)引起的城市卫生问题,特别如地下水污染等。其目标在于关闭一些不受控制的垃圾倾倒场,取而代之以集中、规范和监管下的垃圾填埋场(landfill sites),并且将责任下放到区域和地方政府。这一法令的实施效果一度非常成功,到了1986年,废弃物预防(Waste prevention)和回收(recovery)概念被引入,该法令被修订为《废弃物避免与管理法》(德文为:Abfallgesetzes,英文为:Waste Avoidance and Management Act)*http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger50924E.pdf,2017年4月3日访问。,该法令奠定了生产者责任(product responsibility)的基础,引入了废弃物处置之前避免和回收的原则。

“循环经济”这一概念纳入立法的问题,始于上世纪90年代经济行政法与环境保护法关系问题的争议。早在上世纪70年代,制定一部简化的、体系合理的、法规之间相互和谐的统一性环境法典的想法被提出,到了上世纪90年代,受托于科尔政府时期联邦环保部和环保局,德国环境法典的教授版草案分两部分被提交:“第一部分草案完成于1990 年,这部草案以总则的形式成文,对环境保护的不同领域(部门) 进行概况性的规整——规定了环境保护的基本原则、目标、环境保护的手段和程序等,具体例如公共设施建设的审批、环境信息化、环境责任的承担、公众的环保参与以及环保标准的制定;第二部分草案于1994 年成稿,作为法典的分则,其内容主要是针对各种环境媒介的具体保护规定——自然保护与环境养护、水资源保护与计划用水、土壤保护、污染治理、核能与放射性防护、危险物质以及废物管理和废物处理等。按照委托部门的预先设计,有些与环境相关的法律领域在这版法典中没有涉及,如基因技术、统一交通施工等。草案的两部分合计598 条。”*张璐璐:《德国环境法法典化失败原因探究》,《学术交流》2016年第6期。在此基础上,1992 年,时任联邦环保部部长Klaus Töpfer委托一个独立专家委员会,以教授版环境法典为蓝本修改环境法典,并于1997年发布,法条扩展到775条。*同上注,张璐璐文。由于多重原因,德国环境法法典化以失败告终。在德国,学者们的著作和行政实践中,有一派观点将经济行政法和环境法截然分开,特别是有关环境法的文献中,忽视了环保法与经济行政法的联系,甚至《德国环境法典》(草案)的通则与分则也均没有考虑到这一点,而仅从单方面的生态上考虑,成为反面例子。另一派观点则认为,将环保法与行政法割裂开来是人为的,既不符合学科内部的科学要求,也不符合生活实际,从客观上和体系上看,经济学和生态学、经济管理和环境保护是不可分割的:一方面,经济是危害环境的起因,是环境保护措施的接受者;另一方面,经济职能在环境没有受到损害的基础上才能起到作用并进一步发展,要取得经济上的利益,关键在于使生产条件能得到长期保护,这种依赖性要求一种以可持续利用为目的的经济方式。*同前注①,罗尔夫·斯特博书,第12-13页。

与此同时,上世纪90年代,为了更好的控制不断升级的废弃物问题,德国联邦政府试图起草一部废弃物费法案(Waste Charges Act),要求对填埋或焚烧废弃物场,处置设施的经营者以吨为单位支付费用,并且根据废弃物的本质和毒性划分费用等级,当废弃物被回收时,费用可以免除,其目的旨在对废弃物的避免和回收形成经济激励。*Helmut Schnurer,German Waste Legislation and Sustainable Development: Development of waste legislation in Germany towards a sustainable closed substance cycle,http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/entwicklung_abfallrecht_uk.pdf,2017年4月3日访问。然而,该法令草案遭到了强烈抵制(特别是来自于产生废弃物数量较大的行业的强烈抵制),最终迫使政府放弃了这一计划,宣告了导入经济工具重构废弃物管理的失败。1994年,政府转而修订1986年的《废弃物避免与管理法》,将其更名为《物质封闭循环与废弃物管理法案》*Act for Promoting Closed Substance Cycle Waste Management and Ensuring Environmentally Compatible Waste Disposal (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG),http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger51051E.pdf,2017年4月3日访问。(德文为:Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG,官方英文为:Closed Substance Cycle and Waste Management Act),*Kreislaufwirtschafts是一个多义词,根据德国联邦环境、自然保护与核安全部安全委员会发布的TTA-GS-29报告官方德文、英文版对照译文,Kreislaufwirtschafts被译为Closed Substance Cycle,即这里强调的并非“经济”,而特指“物质封闭循环”,见德文版http://kas-bmu.de/publikationen/taa/taa_gs_29.pdf,第7页;英文版http://kas-bmu.de/publikationen/taa_gb/taa_gs_29_e.pdf,第9页,2017年4月3日访问。另参见Alexander Janz,Incentives and legal framework for proper material recycling - Experiences in Germany,http://www.plasticseurope.org/documents/document/20121026144059-121106_abstract_janz_eng_final.pdf,2017年4月3日访问。该法于1996年正式生效,突出了闭合循环管理作为节约资源的手段,引入了废弃物三阶段层级——“预防-回收-处置”(prevention - recovery - disposal)和生产者责任条款。*Alexander Janz,Incentives and legal framework for proper material recycling - Experiences in Germany,http://www.plasticseurope.org/documents/document/20121026144059-121106_abstract_janz_eng_final.pdf,2017年4月3日访问。

针对经济行政法与环保法关系问题的争论,将经济行政法和环保法作为法律复合体统一看待的观点被提出,把环保法纳入到经济行政法中,这种一体化(Integration)是生态社会市场经济的要求,并对经济这一概念产生了影响,因为除了满足需求,即解决供求关系以外,废弃物的排泄或废弃物处理问题也很重要,从环境保护的角度看,经济以一种循环模式作为基础,这种模式以重视和满足经济需求对自然界和对未来经济活动可能产生的结果作为内容,*同前注①,罗尔夫·斯特博书,第14页。《物质封闭循环与废弃物管理法令》被认为是典型代表。该法第22条第1款规定:“为了履行产品责任,产品的制造和使用应对尽量避免产生垃圾,产品使用之后所产生的垃圾,应当依照环境所能承受的方式予以利用或者清除。”该法第二十五条第一款规定:“在自愿回收垃圾的情形中,联邦政府可以在听取相关人意见之后,规定相关人在一个适当期限内应当达到的目标。”*参见罗尔夫·施托贝尔:《经济宪法与经济行政法》,谢立斌译,商务出版社2008年版,第77页。

(二)德国法与欧盟法的相互影响及欧盟法对法国法与荷兰法的影响

传统工业社会经济的基本特征是一种由“资源-产品-废弃物排放”的单向式流程组成的开环式经济,一种单向流动的线性经济。由于欧洲经济本身长期依赖水、作物、木材、金属、矿物等自然资源和能源的持续供给,且大部分依赖进口,这种对资源的过度依赖使其经济变得越来越脆弱,对传统线性经济模式的争议随之产生。在此背景下,“循环经济”的提出被认为可以帮助欧洲应对经济挑战,提高资源利用效率,降低成本和风险,提高竞争力。*《欧洲循环经济报告分析:循环利用带来明显经济效益》,http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160722/754173.shtml,2017年4月4日访问。德国发布《废弃物处置法》后,受此影响,1975年,欧共体通过了两部有关废弃物的指令,即《废弃物指令》(Directive 75/442/EEC)和《废油指令》(Waste Oils Directive 75/439/EEC),建立了污染者付费原则。

2008年11月,欧盟通过废弃物框架(Waste Framework Directive 2008/98/EC),废除了1975年的两部指令以及1991年通过的《危险废物指令》(Hazardous Waste Directive 91/689/EEC),成为欧盟法中关于废弃物管理的基础性指令。根据欧盟法转化义务的要求,依据该框架指令,德国于2012年修订了《物质封闭循环与废弃物管理法令》,新的闭环管理法令英文名称为:Closed Cycle Management Act,其德文名称为:Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG。该法令于同年6月1日生效,其将三阶段层次调整为“预防-再利用准备-再生-其他回收方式-处置”(prevention - preparing for reuse - recycling - other recovery - disposal)五阶段层次,相对于其他回收方式(比如热回收),明确了再生利用是更为优先的方式。*Alexander Janz,Incentives and legal framework for proper material recycling - Experiences in Germany,http://www.plasticseurope.org/documents/document/20121026144059-121106_abstract_janz_eng_final.pdf,2017年4月3日访问。

自上世纪70年代以来,德国法与欧盟法相互影响,废弃物管制模式经过几十年的发展,2014年欧盟委员会通过了“迈向循环经济:欧洲零废物计划”(Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe);*Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe,http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF,2017年4月6日访问。同时,巴罗佐委员会时期提出了“循环经济一揽子”(Circular Economy Package)政策草案,然而,由于频频被指责目标过低,容克委员会时期其被撤回;此后,2015年12月容克委员会修改后的新的政策提案再次被提交,经历长期的立法游说,欧洲议会终于在2017年3月14日通过了该提案。*Stéphanie Senet,Le Parlement européen adopte le paquet Economie circulaire,(2017-03-14), http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-parlement-europeen-adopte-le-paquet-economie-circulaire,80460#email=carlapeng@hotmail.com?xtor=EPR-9#email=carlapeng@hotmail.com ,2017年4月3日访问。虽然该政策目标仍被环保组织批评为过于温和,但它的目的主要在于帮助欧盟的商业和消费者以一种可持续的方式实现更强有力和更加循环的经济转型,因此,其将“循环经济”定义为实现产品、物质和资源的价值在经济中维持的时间最大化、废物的产生最小化的转型。*European Commission (EC). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the Loop-An EU Action Plan for the Circular economy. COM (2015) 614/2; European Commission (EC): Brussels, Belgium, 2015.

通过对德国法的观察可以发现,被中国学术界理解的所谓的“循环经济与废弃物管理法”,在德国仅仅指“封闭循环”或“物质的封闭循环”的法律调整,它是随着人们对“废弃物”的法律本质的认识发生改变而逐步演变的,后续进一步推动了“废弃物”处理技术的革新,从“封闭循环”的三阶段发展到五阶段后,“废弃物”的再生利用被明确为居于优先地位。在1994年的“物质封闭循环与废弃物管理法”中并没有将“废弃物”和“产品”的法律性质做出明确的区分,而到了晚近,随着“废弃物”回收利用技术的创新和发展,“废弃物”越来越被认识为一种“产品”。2010年, 经济危机背景下,欧盟启动了“十年欧洲-2020战略”(10-year “Europe 2020” strategy),提出了欧洲的新目标是改善和促进欧盟竞争力和就业,“资源高效欧洲”(resource efficient Europe)被识别为欧洲可持续增长的引擎。*EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF,2017年4月6日访问。欧洲开始制定资源高效路径图,为提高资源生产率和从资源利用中分离增长,关注环境影响,提供长期政策指引,最终促成了“循环经济一揽子”政策的出台。根据该政策,欧盟提出2030年市政废弃物65%再利用、包装废弃物75%再利用、最多减少市政废弃物填埋10%的目标,提出修订废弃物指令(Directive on Waste)、包装废弃物指令(Directive on Packaging Waste)、填埋指令(Directive on Landfill)、电气和电子废弃物指令(Directive on electrical and electronic waste)的提案。*Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm,2017年4月6日访问。

需要特别注意的是,废弃物的再利用,并不是绝对的。德国法中对于废弃物的再利用需要在合理的范围内(即在消极的意义上)于技术上可行且经济上合理;在积极意义上,其必须实际上比废弃物终局处理更加符合环境保护的要求,这是因为废弃物再利用本身也会产生能源消耗和环境污染。因此,再生利用需符合以上两项条件。*陈慈阳:《废弃物质循环清理法制之研究》,元照出版公司(台北)2007年版,第52页。

欧盟法的变化同样带动了法国法和荷兰法的发展。法国法对“循环经济”的引入一直犹豫不决,直到2015年法国出台《绿色增长能源转型法令》,才将“循环经济”写入其第四编。法国立法者的观念是,循环经济的终极目标是实现可持续发展,法令是服务于这种经济模式的工具。《绿色增长能源转型法令》是一种典型的规划法,其第四编中明确定义了总体的数量化目标,建设公共垃圾场,减少一半废弃物数量,2025 年废弃物循环利用率达到60%; 改善“产品”概念以减少对环境的影响,增加产品生命周期;加强废弃物管理中的就近原则,缩短废弃物的再利用和循环周期;扩大有关废弃物的激励税率,降低消耗。*彭峰、闫立东:《理想主义抑或现实主义:以法国〈推动绿色增长之能源转型法令〉为例》,《上海大学学报(社会科学版)》2015年第3期。

荷兰作为另一个积极推动“循环经济”立法的代表国家,于2013年发布“变废弃物为资源计划”(From Waste to Resource Programme),*Implementation of the waste to resource programme, https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2014/01/28/implementation-of-the-waste-to-resource-programme,2017年4月6日访问。2014年发布“加速推进循环经济计划”(Realisation of Acceleration of a Circular Economy programme)及“2050荷兰的循环经济计划”(A circular economy in the Netherlands by 2050)。*A circular economy in the Netherlands by 2050(Summary), https://www.government.nl/documents/leaflets/2016/09/22/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050 , 2017年4 月6日访问。荷兰的“变废弃物为资源计划”实施报告评估指出:“循环经济是以产品和原材料具有可被再利用的特性以及自然资源保育为前提,在每一个连接点都追求价值创造的经济体系。技术上的和生物上的闭环,将改善环境,保证可持续繁荣,保障我们以优化的方式使用自然资源。”*Implementation of the waste to resource programme, https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2014/01/28/implementation-of-the-waste-to-resource-programme,2017年4月6日访问。荷兰“循环经济”的核心是废弃物资源化后的回收利用,为此,2015年荷兰发布了两个关于废弃物的部门法规,一是关于“废弃物终止”(end-of-waste)的回收状况的法规,二是有关副产品(by-production)状况的法规;其中适用了新的“废弃物终止”和废弃物的“副产品”概念,通过第三次“国家废弃物计划”(National Waste Management Plan)对其进行了扩张性解释。考察以上所谓的“循环经济”立法在欧洲的发展可以发现,其本质就是“资源”的回收与再生利用,通过立法将“废弃物”逐步“资源化”的过程。

(三)德国法对日本的影响及日本法自身的特色

继上世纪90年代德国颁布《物质封闭循环与废弃物管理法令》后,循环经济立法浪潮也影响到了日本,然而,日本并未照搬德国立法模式,而是在“资源再生利用”的基础上发展出“循环型社会”立法。

日本于2000年颁布了《循环型社会形成推进基本法》,自此该法引领下的资源再生利用类法律,一件件逐步完备起来。根据《循环型社会形成推进基本法》第二条,“循环型社会”为“抑制生产制造的商品等成为废弃物,若商品为可循环资源则促进对其进行适当的循环利用,若商品不能循环利用则要确保对其进行适当处理,以此抑制自然资源的消耗,并尽可能减少环境负荷的社会”。*[日]交告尚史、臼杵知史、前田阳一、黑川哲志:《日本环境法概论》,田林、丁倩雯译,中国法制出版社2014年版,第55页、第66页。从该条规定可以看出,该法的终极目的是建立减少环境负荷的社会,体现了日本学者岩佐茂的第二种循环型社会理念。岩佐茂认为存在着两种截然不同的循环型社会,一种是以资源的循环再利用为目的,另一种是以保护环境为目的。他认为第二种循环型社会才是真正的循环型社会,才是我们协调人与自然之间的关系所需要构建的理想社会。他认为以资源循环为目的的这种循环型社会中,将之前大量生产、大量消费、大量废弃中的最后一环——大量废弃物转换为大量循环再利用,也就是形成大量生产、大量消费、大量再利用这样一种模式。这样的循环型社会仍然是建立在对资源环境大量消耗基础之上的,将大量生产、大量消费所产生的废弃物进行再利用,并没有从根本上改变大量生产、大量消费的生产生活方式,对于资源环境问题的解决也仅仅是一时的,并不能长久地从根本上解决问题,以资源循环为主要目的的循环型社会依然扰乱了人与自然之间正常的物质代谢过程;而以环境保护为目的的循环型社会的主轴是协调环境与经济的发展,是将循环再利用问题纳入到人与自然的物质循环中去考虑,在产品的设计、生产、消费等一系列环节上都要尽可能减少废弃物的产生与排放,而不仅仅是进行资源的再资源化。*朱海燕:《岩佐茂的循环型社会思想研究》,《法制与社会》2017年第2期。可见,日本的循环经济立法模式与德国不同,在立法体系上采取基本法统率综合法和专项法的模式,*董慧凝:《略论日本循环经济立法对我国环境立法的启示》,《现代法学》2006年第1期。在《循环型社会形成推进基本法》的引领下,废弃物的适当处理适用于《废弃物处理法》,回收和再生回收利用的促进适用《资源有效利用促进法》,在该法下以个别物品特性制定相应的法律如《容器包装再生利用法》、《家电再生利用法》、《食品再生利用法》、《建筑材料再生利用法》、《机动车再生利用法》等加以规制,如此,构建了以《循环型社会形成推进基本法》为核心、以相关个别法为翼羽的循环型社会的法体系。《循环型社会形成推进基本法》的制定宣布日本要从过去那种“大量生产、大量消费、大量废弃型” 的经济社会中脱胎换骨, 构建一个降低环境负荷并实现经济可持续发展的循环型社会。这种理念型的基本法立法模式在世界循环经济立法中也是首次出现,但该法主要是一种框架性的规定,实体性规定非常少。*曲阳:《日本循环经济法管窥——以〈循环型社会形成推进基本法〉为中心》,载何勤华主编:《20世纪外国经济法的前沿》,法律出版社2002年版,第576页。

三、“循环经济”立法的本质与修改定位

现行的我国《循环经济促进法》,显然采用的是欧盟和日本以外的第三条路径,即既不类似于欧盟的解决资源问题,也不同于日本的从系统论角度构建循环型社会问题。我国法的第三条路径,表面上看是产业促进路径,实质上是立法解决问题的无的放矢,有关立法中既包括资源的规定,又包括废物的规定,还包括产业推动的规定。一方面,这与现有的我国《节约能源法》、《固体废物污染环境防治法》、《清洁生产法》等法律边界不清,规定重复;另一方面,法律缺乏核心制度抓手,难以实施。德国学者卢曼将社会和其功能领域里的法律、经济、科学、艺术、政治、教育等描述成自成系统,各个自治系统是并列的,而这些系统在封闭的运作中发挥作用,相互“刺激”、“干扰”对方。*[德]托马斯.莱塞尔:《法社会学导论》,高旭军等译,上海人民出版社2008年版,第132-133页。日本的《循环型社会基本法》模式并不适用于我国,如果将循环型社会作为一种社会系统进行构建,政治系统在立法程序中并不制定法律,而仅仅做出对集体有约束力的决定。只有在法律系统将其转化为法规时,这种决定才能获得法律特点。法并不直接规范、控制或构建社会、经济、文化等事项,只能通过将事实放置在一个新的法律环境中,以此刺激他们的自成机制。*同上注,托马斯.莱塞尔书,第133页。因此,这种相对分离性的社会系统建构更适合在全国人大做出的规划、决定等规范性文件中进行规定,通过对一些具体事实嵌入专门立法,以促进这种社会系统的形成。循环型社会的立法,已经不限于环境法或经济法,而属于跨部门法领域,是一项系统性工程,我国《循环经济促进法》的修订,可选择的抓手既可以落脚于产业,也可以落脚于资源,笔者建议借鉴欧盟模式,立足于资源问题,回归到资源高效利用立法路径。

(一)产业促进立法路径的困难

德国学者威廉·冯·洪堡在他的《论国家的作用》中指出:“国家的目的可能是双重的:它可能促进幸福,或者仅仅防止弊端,而后一种情况下,就是防止自然灾害和人为的祸患。”*[德]威廉·冯·洪堡:《论国家的作用》,林荣远、冯兴元译,中国社会科学出版社1998年版,第37页。当经济学家提及“增长”时,意味着“人均收入长期上升”,事实上,西方自由社会所经历的“增长”是一个新近的现象,从标准的经济学意义上来说,“增长”是与商业社会的发展同时诞生的。*约翰·托马斯:《市场是公平的》,孙逸凡译,上海社会科学院出版社2016年版,第73页。国家职能主要包括三个方面:第一,政治职能,对内控制被统治阶级,对外维护国家主权统一和领土完整;第二,经济职能,干预社会经济活动,为实现阶级统治和促进社会发展创造物质基础;第三,公共管理职能,管理社会公共事务和发展社会科教文卫事业, 以适应社会的政治、经济和文化发展的需要。*郭小聪:《论国家职能与政府职能》,《中山大学学报(社会科学版)》1997年第2期。我国《宪法》第十五条规定了国家的经济职能:“国家实行社会主义市场经济。国家加强经济立法,完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。”我国近年来颁布了一系列促进类法律,如《电影产业促进法》、《民办教育促进法》、《就业促进法》、《清洁生产促进法》、《循环经济促进法》、《农业机械化促进法》、《中小企业促进法》等。一般认为,这类“促进型”与“管制类”立法相对应。我国《循环经济促进法》第六条规定:“国家制定产业政策,应当符合发展循环经济的要求。县级以上人民政府编制国民经济和社会发展规划及年度计划,县级以上人民政府有关部门编制环境保护、科学技术等规划,应当包括发展循环经济的内容。”需要明确的是,立法者指向的“循环经济”具体到底是什么?是经济系统的循环?还是物质资源的循环?从该法第六条的规定看,“循环经济”本身也不限于一个产业,而是贯穿于众多产业。

“经济系统”的循环和“循环经济系统”是两个不同的概念。主流经济学中的经济系统理论认为,经济体是由厂商和家庭两个基本行为主体构成,而二者又是通过商品或劳务市场和生产要素市场连接起来,厂商运用劳动、土地和资本等投入来生产产品和服务,这些投入被称为生产要素,家庭拥有生产要素并消费厂商所生产的产品与服务。*汤尚颖主编:《资源经济学》,科学出版社2014年版,第11-12页。在商品或劳务市场上,家庭支付货币,向厂商购买产品或服务;在生产要素市场上,家庭则向厂商出售劳动、土地和资本,以获取货币,整个经济系统可以简化为一个由商品(或劳务)和生产要素循环往复而组成的实体经济,同时还延伸出了一个由货币反向运动而形成的虚拟经济。*同上注,汤尚颖主编书,第12页。作为“经济系统”的循环,经济系统功能上的分立是通过创建一种它自身的自我创生的再生产形式来实现的,这个系统在它自己的自我创生层面上是作为封闭的系统运作的。*[德]N.卢曼:《经济系统中的双循环》,余瑞先译,《世界哲学》2005年第5期。循环经济系统是人类在对自然生态系统能量转化和物质循环等规律研究的基础上,通过一定的科技手段和经济手段,对现有的经济系统进行设计、规划、建造、调整和控制的生态经济系统。按照生态学原理,循环经济系统一般都应具有生产者、消费者、分解者所构成的生态极相和相应的食物网络结构。生态系统是经济系统的基础,经济系统的再生产是在生态系统再生产基础上进行的,经济系统通过技术与自然生态系统发生联系,且经济系统还可以通过自身所具有的技术手段来影响和引导生态系统的定向发展。因此,技术方式的变革就成为生态化发展的切入点,技术——产业——制度三者之间具有循环作用。*冯南平、杨善林:《循环经济系统的构建与“技术——产业——制度”生态化战略》,《科技进步与对策》2009年第1期。

环境法学界有学者认为,我国《循环经济促进法》在我国的物质循环管理法中扮演着基本法和“龙头法”的角色,而物质循环管理法是环境单行法体系中的新成员,偏重促进物质循环类产业的发展,在立法目的上通常以管理物质循环为重点,对企业调整手段上以促进为主、禁限为辅,实施上以政府为主导。物质循环管理法是指以对废弃物实施物质循环管理为中心,以促进循环经济为目的的立法。*罗丽主编:《环境法教程》,中国法制出版社2014年版,第336-337页。

首先,我国《循环经济促进法》是否构成物质循环管理法的基本法?显然,从前述该法具体内容的分析,很难看出该法承载了这一功能。其次,从立法技术层面,若该法以产业促进为导向,则应以调整市场与政府的关系为主,以构建循环经济产业链为立法的核心逻辑。然而,这种立法逻辑的困难在于,第一,促进类立法的共同特点之一就是法律责任弱化,往往被认为是一种政策在形式上的法律化,本质上并非真正的法律规范,*孔璟雯:《促进型经济立法的法技术构造》,宁波大学2012年硕士论文,第23-24页。该法可能沦为政策法,缺乏强制力,能够发挥的效能有限,甚至可能最终沦为一纸空文,现实中该法实施的困境已经暴露出此类问题;第二,循环经济产业链的配置可分为大循环(社会层面)、中循环(区域层面)、小循环(企业层面),各地产业链的配置差异性大,需要因地制宜;第三,不是所有的产业政策都需要采取法律的形式,只是一些基本的、重要领域的产业政策需要上升到法律的高度;第四,循环经济产业链的配置涉及的行业面广泛,甚至同时涉及第一产业、第二产业、第三产业(不似其他促进类立法仅涉及单一产业或少数行业),立法难以驾驭;第五,循环经济产业政策的法律调整工具包括行政手段(如行政命令、指示、规定、行政指导)及财政与金融手段(如政府采购、财政转移支付、税费优惠、信贷与融资优惠、奖励、补贴等),由于涉及的行业广泛,这些工具难以囊括于一部法律中,只能分散在不同的单行法中进行规定。因此,循环经济产业政策的调整更适合政策手段而非法律手段,这样也可以节省立法资源。有学者认为,根据我国宪法关于经济体制的规定,法律不宜作为促进经济模式发展的手段,若以产业的观点将循环经济作为一种经济模式,是为了立法而立法,缺乏正当性。*郭延军:《立法是促进循环经济还是规范物质资源综合利用——以修订我国〈循环经济促进法〉为视角》,《政治与法律》2017年第8期。

(二)资源高效利用立法路径的回归

首先,从比较法的角度看“循环经济”,无论欧洲还是日本,其最终实施层面的落脚点都围绕物质资源的循环利用以及资源的回收利用。资源高效利用对一国而言具有战略利益。以欧盟为例,可持续的、有保障的和有支付力的原材料供应,是保持其工业竞争力的一个重要因素。2012 年12 月,欧盟委员会颁布了《欧盟资源节约利用宣言》,为各成员国的循环经济向资源(特别是初始资源)的节约利用方向发展提供政策支持。该宣言称,资源节约型的经济应该是一个具有高度社会包容性和负责任的经济形态,并且该宣言规定通过鼓励创新,增加在资源节约利用方面的科技、制度构建的公共和私人投资,通过一个动态的政治、经济监督体系,保障资源节约利用在公共支出和采购中的优先权。建立一个资源投入少、资源效率高的资源节约型欧洲成为欧盟未来循环经济发展的重点。*于宏源、邵津:《欧盟资源政治经济战略和对中国的启示》,《上海经济》2017年第1期。可见,欧盟循环经济的本质就是资源节约型经济形态。

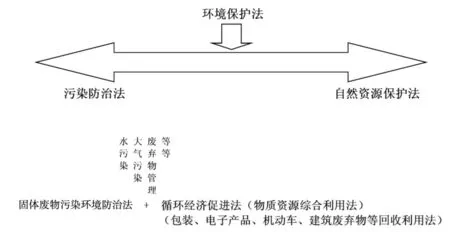

其次,我国《循环经济促进法》在环境法律体系中可定位于污染防治法的子部门——废弃物管理法的单行法,与《固体废物污染环境防治法》平行,并可作为物质资源综合利用单行法体系中的母法(见图1)。

图1 环境保护法律体系简图

再次,法律上需要先区分“废弃物”与“再生资源”的涵义。针对废弃物的管理和资源回收利用,存在一元立法模式和二元立法模式之别。

我国目前的环境与能源法律体系中,节约能源由《节约能源法》调整,可再生能源开发利用由《可再生能源法》调整,在已经存在《固体废物污染环境防治法》的情况下,更适合采用二元立法模式。《固体废物污染环境防治法》的行政主管部门为环境保护部门,此次拟修订的我国《循环经济促进法》的调整范围应排除可再生能源,限缩于矿产资源的二次利用和废弃物的再生利用,行政主管部门为发展与改革委员会,建议该法与《固体废物污染环境防治法》同时修订,理清两者之间的关系与边界。

最后,物质资源综合利用法应是“管制类”法,需确立资源回收利用优先的原则。只有确立了该原则,才能从产品设计、制造、销售、消费到最终的弃置各个阶段都考虑到循环利用的可能性,最终达到物质循环再利用的目的。资源回收利用的关键是政府责任,政府需介入管理废弃物的回收与再生利用,主要原因在于:第一,对于消费者而言,资源再生产品一般成本较高,与一般商品不具有价格竞争优势;第二,厂商技术能力仍然不足,需要政府扶持相关技术创新及市场化;第三,于生产端,生产者延伸责任的扩展,也提高了企业的成本,企业动力不足。资源综合利用制度的成败关键在于厂商是否能够在这一过程中取得利润,并产生规模效应。我国《循环经济促进法》规定的责任主体应该包括废弃物质生产者、废弃物质占有者、产品制造者、产品进口商、产品销售者、消费者等。主管机关管制的重点为再生利用率的提高。在制度设计上,除建立排放标准、废弃物处置设施规范、许可证制度等直接管制措施外,还可采用间接管制措施,如建立再生资源产品标识制度,相关税费征收与减免制度、补贴制度与价格限制、市场机制、政府优先采购制度、押金返还制度等。

(责任编辑:陈历幸)

彭峰,上海社会科学院法学研究所研究员,法学博士、博士后。

DF469

A

1005-9512-(2017)09-0098-12