洛拉:我家的奴隶

洛拉与我们一家人共同生活了56年,她把我和我的兄弟姐妹抚养成人,却没有得到过任何报酬。知道她是我家的“奴隶”时我才11岁,是个典型的美国小孩儿,但我一头雾水,完全无法理解这层关系。

她的骨灰装满了一个面包机大小的黑色塑料盒子。今年7月,我带着这个盒子,飞越太平洋,去了马尼拉。我要从那里坐车去一个小乡村,去把这个在我家为奴56载的女人的骨灰交给她的家人。

她的名字是尤多西娅·托马斯·普里多,我们都叫她洛拉。她身高不足150公分,有着摩卡棕的皮肤和一双杏核眼——我至今还记得那双眼睛第一次望向我的样子。在她18岁那年,外祖父把她当作一个礼物送给了我母亲。后来,我们带着她一起,举家迁往美国。没有一个词能比“奴隶”更好地概括她的生活。她起得最早,睡得最晚;准备三餐,打扫房屋;伺候我的父母,照顾我和4个兄弟姐妹。我的父母从来不付给她工钱,还经常责骂她,就差给她戴上脚镣了。无数个夜晚,在去卫生间的路上,我都会看见她靠在还没叠完的衣服堆里睡着了。

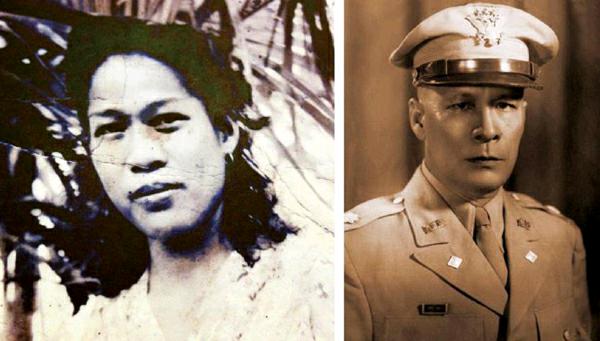

洛拉·普里多(时年18岁)来自于菲律賓农村的贫困家庭。作者的外公(右)把她作为礼物“送”给自己的女儿。

在美国邻居的眼里,我们是模范移民家庭:父亲有法律学位,母亲是准医生,我和兄弟姐妹们的成绩都很好,还都很讲礼貌。可我们从来没有向外人提起过洛拉。她是我们的秘密。

1999年,在我母亲因白血病去世后,洛拉搬来与我同住。当时的我已经成了家,有了事业,在郊区也有了房子,实现了所谓的美国梦。然后,我有了个奴隶。

在马尼拉机场的行李提取处,我打开了行李箱,确认骨灰还在。一走出机场,扑面而来的是熟悉的、混合着废气和垃圾、海洋和果香的气味。

第二天一早,我找了一个司机,那是一位友善的中年男子,绰号叫“杜子”。我们坐着他的卡车出发了。

我们要去的是洛拉的故事开始的地方:丹辘省,它位于马尼拉以北的中部平原上,是个稻米之乡。这里也是我外祖父的故乡,他叫托马斯·亚松森,是个陆军中尉,嘴里总是叼着雪茄。听家里的长辈们说,汤姆中尉性格古怪,大家都很怕他。他的妻子难产生下他们唯一的孩子后去世了,那个孩子就是我的母亲。她是被“乌特桑”(utusan,意思是“听使唤的人”)们带大的。

奴隶制度在这片土地上拥有悠久的历史。在西班牙人到来之前,菲律宾群岛上的岛民就已经会奴役他们的同族了。16世纪,西班牙人到来后,他们先是奴役岛民,随后又带来了非洲和印度的奴隶,蓄奴的陋习一直披着一层外衣而存在着。如今,就连穷人也可以拥有“乌特桑”、“katulong(帮工)”或是“kasambahay(佣人)”,只要有人比他们更穷。贫穷的深渊深不见底。

汤姆中尉的地界上住着3个乌特桑家庭。1943年春天,日本占领了菲律宾群岛,他从附近的村庄里带回了一个女孩。她是他远房亲戚家的女儿,家里是种稻米的。中尉很狡猾——他见这个女孩身无分文,没有上过学,看着挺温顺的。她父母想把她嫁给一个年纪大她一倍的养猪户,她非常不乐意,却无处可去。汤姆给她开了个价:如果她答应照顾他刚满12岁的女儿,他可以管她吃住。

玛雅托的稻田,离洛拉的出生地不远。

洛拉答应了,此时的她完全没意识到这是一场一生的买卖。

“她是我给你的礼物。”汤姆中尉告诉我母亲。

“我不想要她。”我母亲说,却别无他法。

汤姆中尉离家去打日本人了,留下我妈妈和洛拉待在乡下吱吱作响的房子里。洛拉给我母亲喂饭、梳妆打扮,外出时给她打伞遮阳。除此之外,洛拉还要喂狗、扫地、洗衣叠衣,等她把家务都做完后,她就会坐在我母亲的床边,为她扇风直到她入睡。

战争中的一天,汤姆中尉回到家里,发现我母亲因为一个男孩撒了谎。中尉大怒,我母亲和洛拉瑟缩在角落里。然后,我母亲用颤抖的声音告诉她父亲,洛拉会代她受罚。洛拉满眼乞求地望着我母亲,一言不发地走到餐桌旁,手抓着桌沿。中尉拿起皮带,连抽了她12下,每抽一下喊一个字:“不,许,对,我,撒,谎! 不,许,对,我,撒,谎!”洛拉自始至终未出一声。

后来,我母亲每每回忆起这个故事,语气中都带有莫名的喜悦,像是在说:“你能相信吗?我居然真的那么做了!”当我跟洛拉提到此事时,她专心地听着,双眼低垂,然后抬眼看着我,悲凉地说了一句:“是的,就是你妈妈说的那样。”

7年后,也就是1950年,我母亲嫁给了我父亲,搬到了马尼拉,洛拉也跟着一起。常年被心中邪魔所困扰的汤姆中尉,于1951年开枪自尽。母亲几乎从未谈起过此事。她继承了外公的性格——喜怒无常、暴戾,内心又隐藏着脆弱——她把他的教训铭记在心,其中包括如何做好一个奴隶主:享受作为发号施令者的角色;让下人们随时认识到自己低下的地位。他们或许会哭泣、抱怨,但他们的灵魂会感谢你的。

这年,我哥哥亚瑟出生了。我是老二,之后很快又添了3个弟弟妹妹。我父母要求她尽心尽力地照顾他们的孩子们。他们去念书深造时,是洛拉照顾着我们;他们一毕业就失业时,还是洛拉照顾着我们。后来,幸运降临:父亲在外交部谋得了商业分析师的差事。虽然薪水微薄,但工作地点在美国——他们从小梦想着的地方。

按规定,父亲可以带着他的家人和一个佣人一起去美国。母亲把决定告诉了洛拉,可她却没有立刻答应,这让母亲十分恼火。多年后,洛拉告诉我她当时很害怕。“太远了,你父母说不定不会再让我回老家。”

洛拉82岁时

最后打动洛拉的是我父亲的承诺:一旦他和母亲在美国站稳脚跟,他们就会给她一份“津贴”。那样,她就可以把钱寄给她的爸妈和村里的亲戚,还可以给他们盖一间新房子。

1964年5月12日,我们到达了洛杉矶。那时,洛拉已经陪伴我母亲21年了。对我而言,她比妈妈更像妈妈。我每天睁眼第一个看到的人是她,睡前最后一个看到的人也是她,我学会说的第一个词是她的名字;只有她在身边,我才肯睡觉。

洛拉从未拿到过那笔津贴。到美国几年后,她曾委婉地提起过。那次是她妈妈病了,家里没钱买药。“可以吗?”她问我的父母。母亲叹了一口气。父亲则用塔加拉族语质问道:“你怎么好意思提?你知道我们有多拮据。”

为了搬来美国,我父母借了钱;为了留在美国,他们又借了更多的钱。父亲的年薪只有5600美元。为了贴补家用,他先是兼职清洗拖车,后来还帮人收债。母亲则在好几家医学实验室里当实验员。我们几乎见不到他们的人影,就算见到了,他们也都是筋疲力尽、情绪暴躁。

母亲回到家,会因为洛拉把房子打扫得不够干净,或是忘记取邮件而责骂她。然后父亲回到家,接着骂。父亲一提高嗓门,全家人都会抖一抖。有时我父母会轮番上阵,直到把她骂哭为止,仿佛这样他们才会高兴。

有天晚上,父亲发现我9岁的妹妹琳没吃晚饭,于是他朝洛拉大吼,骂她懒。“我有试着喂过她。”洛拉微弱地辩解道。可这却让父亲更为光火,他朝着洛拉的肩膀下方打了一拳。洛拉跑了出去,我听见她发出像受伤动物般的呜咽声。

“琳说她不饿。”我说。

我的父母转过头来,震惊地看着我。

“你这是在帮洛拉说话?”父亲说,“你竟敢这么做?”

“琳说她不饿。”我又重复了一遍,犹如耳语。

我当时13岁。这是我第一次为这个日日夜夜照顾我的女人出头。小时候,她哼着歌谣哄我入睡。长大一些后,她为我穿衣,喂我吃饭,接送我上下学。有一次,我病了很久,虚弱得没有力气吃饭,她把食物嚼烂,一小块一小块地送到我嘴边。有年夏天,我的双腿都打了石膏,她用毛巾给我擦身子,半夜起来给我喂药,陪我熬过了长达数月的康复期。期间我脾气暴躁,但她从未抱怨,也从未失去耐心。

而现在,她那令人心碎的呜咽声,快把我逼疯了。

在菲律宾老家的时候,我父母认为没必要遮掩他们对待洛拉的粗暴。而到了美国,他们对她更差了,却要想方设法地隐瞒这一切。住在西雅图北城时,对街的邻居家有8口人,天天闹哄哄的。他们教会了我们许多新鲜玩意儿。洛拉会在我们看球时出来送吃的和喝的,我父母会微笑着对她说谢谢,然后她快速地消失。“你们藏在厨房里的那位小女士是谁呀?”邻居家的男主人有一次问道。“老家来的亲戚,”父亲回答说,“腼腆得很。”

那家的比利是我当时最好的朋友,他常常在我家待着,有时一待就是一整个周末。有一次他听见我母亲在厨房里大喊大叫,他闯了进去,撞见我母亲正满脸通红地怒视着洛拉,洛拉则在角落里吓得发抖。他满脸尴尬与困惑地看着随后赶到的我,我只能冲他摆摆手。

我不能说出真相。我们已经在美国生活10年了,我們不断努力着融入这片新土地。可拥有奴隶这件事会让我们变得格格不入。

我们把洛拉藏起来还有另一个原因:她的旅行文件在我们抵达美国的5年后,也就是1969年就过期了。她来时用的护照是和我父亲工作挂钩的一种特殊护照,可是后来父亲辞去了领事馆的工作。他为家人申请了永久居留权,但洛拉不符合申请标准。他本该把她送回菲律宾的。

洛拉的非法身份持续了近20年。1973年,她的母亲去世;1979年,他的父亲去世。这两次,洛拉都急切地想要回家。但我的父母只能以“没钱、没时间、孩子们需要她”作为托辞拒绝她的请求。

遭遇亲人离世的洛拉变得郁郁寡欢,连我父母辱骂她时都几乎没有任何反应。但辱骂并没有因此而停歇。洛拉闷头干活,一声不吭。

父亲辞职后,家中陷入了混乱。钱变得紧张,父母相互指责。我们一再地搬家,越搬越偏,最后在一个只有750人口的小镇落了脚。那段日子里,母亲经常三班倒,从实习医生做到住院医生。而父亲打着一些零工,常常几天消失不见。后来我们才知道,他是去和女人鬼混了。

我15岁时,父亲彻底抛弃了这个家。他从没给过抚养费,母亲直到一年后才拿到行医执照,可也挣不了多少钱,所以家里一直很拮据。

母亲白天照常上班,但在夜晚常常深陷自怜与绝望。那段时间,洛拉成为了她的精神支柱。尽管她依旧会因为琐事责骂洛拉,但洛拉对她却更加体贴入微了。有天晚上,我听见妈妈在抽泣,我赶到客厅,看见她瘫软地倚着洛拉的胳膊。洛拉轻声地安慰着她,就像儿时哄我们一样。

几年后,经朋友介绍,我母亲认识了一个叫伊凡的克罗地亚移民,再婚了。伊凡连高中都没有毕业,结过4次婚,还是个赌徒。他的出现,让我见识到了洛拉的另一面。他和母亲的婚姻从一开始就不稳定,他们总是为了钱吵得不可开交。有一回,他们又吵架了。妈妈在哭泣,伊凡在吼叫。这时,洛拉走了过去,站在了两人中间。她转向伊凡,严肃地叫了一声他的名字。伊凡看了一眼洛拉,眨了眨眼,坐下了。

我和妹妹印德埃佩服得五体投地。伊凡可是个250磅的大个子,吼起来墙壁都要抖三抖。洛拉一声就让他规矩了。不过大多数时候,洛拉还是尽心尽力地伺候着伊凡,这让我心里很难受。

20世纪70年代末,洛拉的牙齿开始松动脱落,连着几个月都在说自己牙疼。妈妈责骂她道:“谁叫你不好好刷牙?”实际上,洛拉每次身体不适,母亲都会觉得很恼火,要么说她懒,要么说她不小心,因为看病很麻烦,还费钱。

此后两年,洛拉还是只靠阿司匹林止痛。一天晚上,当我看见她艰难地在用一边仅存的几颗好牙嚼面包时,我爆发了。

我和母亲争吵到深夜。我指责她虚情假意,从不把洛拉当人看,只把她当奴隶。

母亲说我永远不能理解她和洛拉的关系。她说她受够了独自一人养家糊口的日子,也受够了自己的子女每次有矛盾时都站在洛拉一边。

争吵过后,母亲更加恐惧洛拉会“偷走”她的孩子们,于是她开始变本加厉地使唤洛拉,并时不时地用言语讽刺她,“洛拉你早点睡吧,不然你的孩子们又要心疼了。”

洛拉求我们不要再帮她了。

“你留在这儿是为什么?”我们问她。

“我要是不在,谁来做饭呢?”她说,“我又能去哪呢?”

是啊,第一个10年我们忙着立足,转眼间,第二个10年又快过完了。洛拉的头发变得灰白。她听闻家里的亲戚没有收到她答应寄回去的钱,都在疑惑她遭遇了什么。她觉得没脸回家。而她在美国没有认识的人,也不能四处走动。她不会用电话,自动取款机和售货机这些带键盘的机械设备也让她不知所措。她的英语磕磕巴巴,无法与人交流。

我曾试着教她开车。一开始,她还兴致勃勃,但一点上火,她就害怕了。我本以为学会开车能改变她的生活,等她某天忍无可忍时,可以开车去她想去的地方,永远离开。

那次大吵后,我尽量避免回家,23岁时,我搬到了西雅图。当我偶尔回家探望时,我发现妈妈变了。她给洛拉做了一副上好的假牙,给了她一间专属的卧室。1986年,里根总统颁布了移民法案,我和兄弟姐妹们开始着手改变洛拉的非法移民身份,母亲也很配合。虽然过程很漫长,但洛拉终于在1998年10月成为了美国公民。那时,母亲被诊断为白血病已经4个月了。她只多活了一年。

那段时间,妈妈和伊凡常去海边玩,有时会带上洛拉。洛拉很喜欢大海,这似乎就能让她忘记多年的折磨。

去世前,母亲把日记交给了我,有整整两大箱子。她花了大量篇幅描写她的每个孩子和两任丈夫,而洛拉的名字鲜少被提及。只是偶尔出现在“洛拉今早送我心爱的阿列克斯去学校……”这样的句子里。

母亲去世的前一天,一位天主教牧师来家里做临终祷告。牧师问母亲有没有什么想要请求谅解的事。她艰难地抬眼环视了一下房间,然后伸出手,把手掌放在了洛拉头上,眼睛却没有看她。从始至终一言未发。

75岁那年,洛拉搬来和我同住。我已成家,有两个年幼的女儿,房子位于林间,十分舒适。我们给了洛拉一个卧室,让她可以安度晚年。可我早该想到让她放松不会是件易事。

她为我们做饭、打扫,尽心尽力地照顾我的女儿们。我时常告诉她不用这样,可她依旧我行我素,吃饭也还是独自站在厨房吃。起初,这让我很恼火。我告诉她:“这里是你的家,你不是奴隶。你可以放松,好吗?”

可这是她唯一会的生活方式啊。于是我意识到该放松的是我。我要感激她做的一切,然后——随她吧。

慢慢地,她也会在客厅里,开着电视跷着脚地玩拼字游戏了。她在后院种了许多花,常常一侍弄就是一下午。她做饭也不再求快而是求精,只在有灵感时才会下厨。她喜欢看着我们狼吞虎咽地吃她做的大餐。

我时常听见她在听一个菲律宾民歌磁带,反反复复地听。我知道她把我和妻子每周给她的200美元都寄给家乡的亲戚了。一天下午,我看见她坐在露台上,凝视着一张有人寄给她的她家乡的照片。

“你想回家了吧,洛拉?”

她摩裟着照片,说:“想。”

洛拉83岁生日后不久,我给她买了回家乡的机票。一个月后,如果她还想回美国的话,我会去接她。她想去看看那个令她魂牵梦萦的地方是否还有家的感觉。

“一切都变了。”我们在玛雅托散步时,她告诉我说。农庄没了,房子没了,父母和大部分的兄弟姐妹也都不在了。儿时的伙伴也已陌路。“我想留下來,但还没准备好。”

“你想你的小花园了吧。”我说。

“是的。我们回家吧。”

让洛拉开心真的太容易了。我们每次度假都会带上她,但其实她只要能去山下的农贸市场就会开心得像孩子一样。她还自学了识字,这真的很了不起。她爱玩字谜游戏,每天看新闻、学着读报纸。父亲曾说她头脑简单;我却时常在想,如果她8岁时不是在稻田里劳作,而是在学读书写字的话,她的人生会是什么样的呢。

洛拉在我家生活的12年里,我时常会问起一些关于她自己的事,关于童年,关于感情,关于她的一生。她对此很不习惯,常常只会说“我只是个佣人”,我只能通过只言片语慢慢拼凑。她也曾渴望过爱情,也曾和隔壁农场的英俊小伙有过暧昧的情愫;她也曾感到孤独,也曾对我母亲有所怨恨,但她依旧很想念她。她的人生信条是“随遇而安”。她拥有了另一种家庭。她有8个孩子:我母亲,我们5个兄弟姐妹,还有我的两个女儿。她说,这8个人让她的人生有了意义。

我们没有料到她的离去会如此突然。

洛拉在厨房做饭时,心脏病发作,我在外面办事。等我回来时,情况已经很危急了。送到医院后没几个小时,她就去世了——那是晚上10点56分,我都还没回过神来。而我们注意到,她和我母亲去世的日期是同一天,11月7日。相隔了12年。

洛拉活到了86岁。我花了好几个月在阁楼上整理她的遗物。里面有我母亲的相片,我和兄弟姐妹们从小到大获得的所有奖状,还有一沓泛黄的剪报:那是我多年以前写的文章,连我自己都已经忘了。她当时还不识字,但还是保存了下来。

杜子的卡车停在了一间混凝土做的小屋子旁,它四周的房子多是用竹子和木板搭成的。房子周围是稻田,翠绿无边。车外已有很多人出来相迎。我把帆布包挎在肩膀上,深吸了一口气,下了车。

我被领到一个又小又暗的房间里,人们都期待地望着我。“洛拉呢?”一个中年女人面带微笑地走了进来,她拥抱了我,又问了一遍。是洛拉的侄女艾比娅,这里是她的家。

我把布包递给她,她从中掏出盒子,细细地打量。这里的人通常不火化自己的亲人。她把盒子放在腿上,头枕在盒盖上。她的肩膀开始颤抖,口中发出了动物般的哀号,就像我之前从洛拉那里听见过的一样。

还没等我上前安慰艾比娅,一个女人从厨房里走出来紧紧地抱住了她,一起痛哭。一瞬间满屋都是哭声,哭声持续了约10分钟。吃惊之余,我没意识到自己也早已泪流满面。

慢慢地,抽泣声消失了,屋里恢复安静。艾比娅抽泣着说,该吃饭了。看着长凳上空空的布包,我明白,带洛拉回来是对的。

作者阿列克斯·提臧于今年3月去世。他曾是普利策奖获得者,生前著有《大小人:寻找作为亚洲人的自己》。

[编译自美国《大西洋月刊》]