体力活动促进自我决定理论模型的拓展:建成环境支持的增值贡献

靳 明,王 静,及化娟,靳 勇,李永辉,王进选,左 健

(1.石家庄学院,河北石家庄050035;2.河北师范大学,河北 石家庄050024;3.河北医科大学,河北石家庄050017)

体力活动促进自我决定理论模型的拓展:建成环境支持的增值贡献

靳 明1,王 静1,及化娟1,靳 勇2,李永辉3,王进选1,左 健1

(1.石家庄学院,河北石家庄050035;2.河北师范大学,河北 石家庄050024;3.河北医科大学,河北石家庄050017)

基于自我决定理论模型的拓展,探讨对体力活动水平的影响程度。以2 356名青少年为调查对象,运用相关分析、结构方程模型等研究方法,得出以下结论:青少年的社会环境自主支持感、基本心理需要满足感、美学性、场地设施利用性、体力活动处于中等略为偏下的水平,街道连接性、目的地可达性处于中等略为偏上水平,安全性处于中等偏上水平;自我决定理论模型能够较好地影响青少年体力活动,体力活动自主支持的社会环境感知可以直接和间接影响青少年体力活动。加入建成环境感知后,自我决定拓展模型对体力活动的解释力提高;建成环境各维度中,目的地可达性、设施可利用性、安全性和美学性能够直接和间接通过基本心理需要显著影响青少年体力活动,街道连接性不能显著影响青少年基本心理需要满足和体力活动;比较建成环境各维度对青少年体力活动影响效应值,设施可利用性最高,目的地可达性次之,安全性和美学性较低。

体力活动;自我决定理论;建成环境;青少年

体力活动(Physical Activity)是指由于骨骼肌收缩而导致身体能量消耗明显增加的各种身体活动[1]。世界卫生组织在2002年的世界健康报告中指出了体力活动的类型,包括职业劳动、交通型体力活动、休闲型体力活动(包括体育锻炼)以及家务劳动4个方面[2],各类型体力活动中也具有不同类别的体力活动方式,如交通型体力活动包括步行、自行车、轮滑等,休闲型体力活动包括散步、慢跑、游泳、钓鱼、逛街等。许多证据表明,有效体力活动是预防和干预慢性病的重要途径,因此,世界范围内致力于体力活动、人群健康以及相关因素的研究。

自我决定理论从自主支持的社会环境和基本心理需要满足的个体心理入手,研究对人群体力活动的影响。自我决定理论认为,人的基本心理需要包括3种:自主需要、能力需要、关系需要。同时,自我决定理论将自主社会环境的支持作为基本心理需要满足的前因变量,自主支持环境是指一种对个体进行自主支持的社会环境系统,这种系统能够从被支持者视角去考虑问题,理解对方,激发对方行动的内在动机,为对方提供有意义的信息和选择机会,并鼓励自行决定。越来越多的研究者将自我决定理论运用到运动领域中。较多的研究表明,个体在运动自主支持的环境中能促进运动水平,也能通过基本心理需要满足进而促进运动水平[3-7]。一项以369名成年白人为研究对象的研究表明,在自主支持的环境下,运动自主、能力、关系需要满足与其体力活动水平有关。以302名英国青少年为研究对象的研究显示,在教师的自主支持下,运动基本心理需要满足与其体育选项课参与程度相关[4、8]。体育舞蹈课上,体育教师的自主支持能够显著影响学生的锻炼型体力活动基本心理需要满足状况[9]。

从以往研究来看,自我决定理论强调了来自社会环境的支持对体力活动的影响,对体力活动促进做出了重要贡献。然而,越来越多的研究表明,来自体力活动支持的建成环境对体力活动行为也有重要的影响。建成环境与社会环境相对,是指建筑密度和强度、交通系统、街道衔接性、街道密度、景观审美质量和区域空间格局等城市规划环境[9],也包括户外气候条件、空气质量、居住区容量等相对广义的自然环境,尤其指那些可以影响居民行为,且通过政策、人为行为易改变的自然环境。行为主义认为,人类行为受到建成环境的影响,行为的变化往往与其所处的特定环境有关。而体力活动作为一种特定的行为,同样具有地域属性,某些场所就是专门为满足久坐行为的需要而设计建造的,如电影院、教室、办公室等某些场所。而有些场所则是有助于体力活动行为的激发,例如公园、道路、绿地、操场、健身俱乐部等。较多文献分析了建成环境与体力活动之间的关系。有研究认为,政策制定者和研究者有一致的观点,认为建成环境对干预个体健康行为具有不可缺少作用[10]。Humpel通过回顾文献[11],综述了目的地可到达性、邻里安全、美学特征等建成环境与体力活动直接之间的显著关联。在一项观察性的流行病学研究中,Sallis等[12]发现,在适于步行的社区中,有更多的步行时间和中度至剧烈的体力活动。

环境心理学认为,环境通过人们心理的变化影响其行为,无论是环境符号化理论[13],还是环境象征理论以及环境的非语言表达理论,都强调建成环境通过认知、情感等心理变化的感知影响人们的行为,因此体力活动建成支持环境可能会通过人们体力活动中心理的变化间接影响体力活动行为。由于基本心理需要往往与个体知、情等心理的变化相关,可以推论,体力活动支持环境可能会通过体力活动中3种基本心理需要满足的变化影响体力活动。

行为医学中的社会生态学理论认为,人体体力活动行为受到了个体内在因素(心理、生理和发育史等)、物质环境(道路、公园、体育设施等)和社会环境(家庭、朋友、社会团体以及医疗机构或医疗保健设施等社会制度)因素等综合作用[14]。在西澳大利亚的一项研究中,Giles Corti等发现,建成环境和社会环境对步行行为均有影响,二者因素整合提高了对步行行为的影响[15]。近年来学界有关健康行为的理论整合拓展被积极提倡,理论整合拓展可以“充分利用每一种理论的解释力,推动健康理论的发展”[16]。“理论拓展的主要用意是从不同理论中组合成优化的结构,以更好地理解和执行健康心理和行为的发生机制[17]”。已有研究认为,建成环境因素和其他理论整合拓展可能会增强对体力活动的干预[18]。那么,可以推论,体力活动支持建成环境与自主支持社会环境两者整合,可能会更好地影响青少年体力活动。

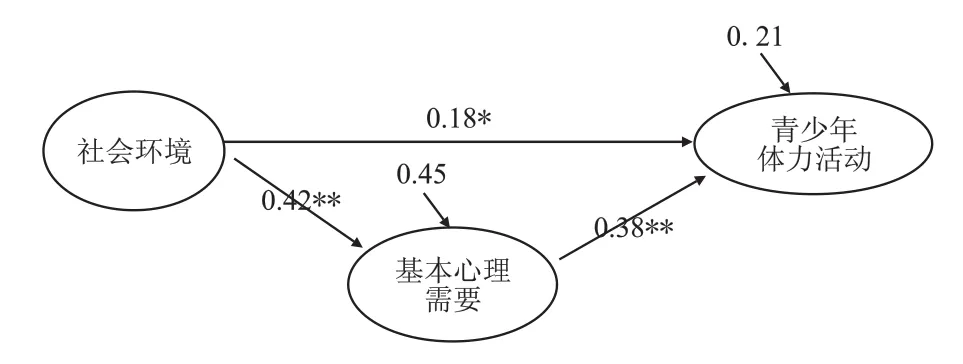

基于以上研究,将建成环境因素与自我决定理论中自主支持环境整合,作为前因变量,以基本心理需要满足这种个体内在因素为中介变量,体力活动这种人体行为为结果变量,可以拓展自我决定理论,可能会起到影响青少年体力活动水平的增值作用。因此提出如下假设:1)基于自我决定理论体力活动促进模型,能够较好地影响青少年体力活动(图1)。2)基于自我决定拓展理论模型,能够更好影响青少年体力活动(图2)。

图1 体力活动水平促进模型—基于自我决定理论

图2 体力活动水平促进理论模型——基于自我决定理论的拓展

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

1)调查地点选择。对石家庄市桥西、新华、长安、裕华、高新、鹿泉、栾城、藁城8区进行调研。2)调查对象选择。调查对象为石家庄市区的中学生,采用整体随机抽样方法抽取样本,抽取6所高中和6所初中,每所学校抽取200名学生,共2 400名。在问卷回收中,若问卷出现漏选、高度重复,视为无效问卷,剔除无效问卷后共获取有效问卷2 356份,其中男生1 252人、女生1 104人。考虑到初三、高三升学压力较大,作为重要体力活动之一的体育课可能严重不足,存在地板效应,因此未包括这两个年级样本,样本中初一616人,初二622人,高一583人,高二535人,平均年龄为(15.42±2.78)岁。

1.2 研究方法

1.2.1 体力活动自主支持环境量表 依据Coral和John锻炼气氛量表改编,此量表包括6个条目,采用李克特6分量表测量,从1(根本不相信)到6(完全相信)。量表研究性因子分析,χ2/df=4.215,RMSEA=0.068,CFI、NFI、IFI、GFI均大于 0.9。量表克隆巴赫系数为0.832。

1.2.2 体力活动建成环境支持量表 根据Cerin E.和James F.Sallis的社区步行环境量表改编,该量表曾在中文背景下得到检验,将建成环境分为道路、设施、交通、安全、美化5个维度,一致性系数在0.802到0.947之间,各因子负荷在0.4以上[19]。由于青少年体力活动主要集中在居住区和学校,所以本文青少年体力活动支持建成环境主要是指其居住区和学校的体力活动支持建成环境,包括目的地可到达性、设施可利用性、街道连接性、安全性、美学性5个维度。目的地可到达性是指居住地到达运动场馆、公园、学校、商场等公共场馆的临近程度,共4个条目,典型条目:“社会上运动场馆距离我家很近”“学校距离我家很近”。设施利用性是指青少年居住区以及学校锻炼设施、人行道等使用的便利性,共6个条目,典型条目:“学校有多种运动项目的场地设施”“我家附近街道具有质量良好的人行便道”。街道连接性是指居住区通向目的地的方向和街道路径的选择,共3个条目,典型条目:“我家附近街道很多”“我家附近有许多十字路口”。安全性是指对居住地以及学校犯罪、交通隐患等安全的感知共6个条目,典型条目:“我家附近治安状况很好”“我家附近机动车流量很少”。美学性是指居住地以及学校景观对人们的美学吸引性,共4个条目,典型条目:“当我在居住区附近街道步行时,有许多美丽的风景值得我欣赏”“学校内许多景观值得欣赏”。以上共23个题目,采用7点记分,完全同意计6分,完全不同意计1分。效度检验表明,χ2/DF=3.98,RMSEA=0.071,CFI、NFI、IFI、GFI均大于0.9,目的地可到达性、设施可利用性、街道连接性、安全性、美学性各维度的一致性系数分别为0.83、0.88、0.92、0.78、0.84、0.89。

1.2.3 体力活动基本心理需要满足量表 依据Vlachopoulos[20]的运动基本需要满足量表改编,共18个条目,包含自主需要、能力需要、关系需要3个维度,以调查青少年在体力活动中自主需要、能力需要、关系需要的满足程度。该量表曾在中文背景下信效度检验,χ2/DF=3.41,RMSEA=0.07,CFI、NFI、IFI、GFI均大于 0.9,各维度的一致性系数从0.91到0.95[21]。体力活动自主需要典型题目:“我能够自主选择体力活动的方式”“我能够自主选择体力活动的场所”。体力活动关系需要典型题目:“在体力活动中,我和老师的关系很融洽”“在体力活动中,我和一起活动的伙伴的关系很融洽”。在体力活动能力需要典型题目:“我有能力完成体力活动的计划”“在体力活动中我能够完成有挑战性的练习”。采用6点记分,完全一致计6分,完全不一致计1分。研究效度检验表明,χ2/DF=3.71,RMSEA=0.071,CFI、NFI、IFI、GFI均大于 0.9。各维度的一致性系数分别为0.85、0.91、0.88。

1.2.4 青少年体力活动等级量表 依据李新根据英文版青少年体力活动问卷(PAQ-A)[22]修订的中文版青少年体力活动问卷,共8个条目,Q1主要评价青少年过去1周中体力活动的情况,Q2询问青少年在体育课上是否积极活动,选项分别为没上体育课、很少积极活动、有时很积极、经常很积极、一直很积极、总是非常积极,Q3-Q6分别询问被试者在午休期间、下午放学后、晚上及周末积极进行体育锻炼的状况,Q7要求青少年对过去1周里课余时间体力活动的总体情况进行概括,Q8要求自我评价过去1周中每天的体力活动情况。每个题目设计5个选项,按照整体活动量由低到高分别赋值1-7分,总分为前8个问题的平均分,总分越高表明体力活动水平越高。该量表已通过了信度和效度检验,对于中国青少年而言具有较好的信效度。

2 研究结果

2.1 各变量的描述性统计及相关关系

社会环境自主支持、基本心理需要满足、美学性、设施可利用性、体力活动的平均值均低于理论中值(3.5分),低于理论中值的分数在0.38-1.47分之间,街道连接性、目的地可达性、安全性高于理论中值,高于理论中值的分数分别为0.78分、1.21分、1.63分,这提示我们,青少年的安全性感知最好,处于中上等水平;街道连接性、目的地可达性次之,处于中等偏上水平;社会环境自主支持感、基本心理需要满足感、设施利用性、体力活动较低,处于中等偏下的水平;美学性的感知最低,意味着城市建成环境的美化性程度最低。

模型的各变量间的相关关系呈现低度到中度的相关,不存在多重共线性问题,这为下一步结构方程模型分析建立了基础(表1)。

表1 各变量的相关关系

2.2 基于自我决定理论青少年体力活动促进的结构方程模型分析

依据图1的模型,将青少年年级、性别、年龄作为控制变量,以社会环境自主支持为前因变量,基本心理需要满足为中介变量,体力活动水平为结果变量,采用Amos17.0建构模型进行检验,各类拟合指标 χ2/df=4.285<5,RMSEA=0.062<0.08,CFI=0.944,NFI=0.923,IFI=0.915,GFI=0.932,说明设定的模型构想拟合程度可以接受(图3)。

图3 青少年体力活动水平促进模型:基于自我决定理论

基于自我决定理论的体力活动促进模型的路径系数表明,社会环境自主支持对基本心理需要满足的解释力为45%,社会环境自主支持感知、基本心理需要满足共同对青少年体力活动的解释力为21%。支持了研究假设1:基于自我决定理论体力活动促进模型,能够较好地影响青少年体力活动。

2.3 基于自我决定拓展理论青少年体力活动促进的结构方程模型分析

依据图2的模型,将年级、性别、年龄作为控制变量,以社会环境支持、建成环境支持为前因变量,基本心理需要满足为中介变量,体力活动水平为结果变量,采用Amos17.0建构模型进行检验,各类拟合指标 χ2/df=3.032<5,RMSEA=0.041<0.08,CFI=0.938,NFI=0.922,IFI=0.967,GFI=0.954,说明设定的模型拟合程度良好(图4)。

图4 青少年体力活动水平促进的模型:基于自我决定拓展理论

基于自我决定拓展理论青少年体力活动促进模型表明,模型对青少年基本心理需要满足的解释力为53%,对体力活动的解释力为26%。相比自我决定青少年体力活动促进模型,拓展促进模型对基本心理需要满足的解释力变化率为ΔR2=0.08,对体力活动的解释力变化率为ΔR2=0.05,表明拓展模型对基本心理需要满足和体力活动的解释力分别提高了8%和5%。支持了研究假设2:基于自我决定拓展理论模型,能够更好地影响青少年体力活动。

从建成环境各维度对体力活动的影响效应值来看,设施可利用性最高(直接效应:0.22,间接效应=0.38×0.31=0.12,总效应 =0.34),意味着设施可利用性的青少年体力活动水平的影响程度最大。其次为目的地可达性(直接效应:0.17,间接效应=0.28×0.31=0.09,总效应 =0.26),安全性(直接效应:0.13,间接效应 =0.23×0.31=0.07,总效应=0.20),美学性(直接效应:0.10,间接效应 =0.16×0.31=0.04.总效应=0.14),意味着安全性和美学性对青少年体力活动水平的影响程度较低。

3 讨论

3.1 建成环境对青少年体力活动的直接影响

研究结果表明,自我决定理论促进体力活动水平模型,能够较好地解释和影响青少年体力活动水平。当青少年得到体力活动的社会环境支持时,不仅直接影响体力活动,也能通过基本心理需要满足影响体力活动,这验证了自我决定理论在青少年体力行为中的运用。

研究结果表明,引入建成环境变量后,基于自我决定拓展理论促进体力活动水平模型,能够更好地解释和影响青少年体力活动水平。从图4看,建成环境支持变量而言,目的地可达性、场地设施可利用性、美学性、安全性4个维度能够直接影响青少年体力活动,这与本文的假设模型一致,也与相关研究一致。有研究证实,社区距离周边健身场所可达性较好时,居民在健身场所体力活动次数和时间增多[23]。在一项对910名美国成人的研究中,McNeill等人通过结构方程模型发现,目的地可达性对成年人步行动机和步行行为有显著影响[24]。Cervero和Kockelman研究认为,良好的人行道设施对于体力活动是必需的。Long等人通过对716人9天的出行记录进行的调查研究[25]发现,居民步行出行距离与人行道质量有关。居民社区邻里和街道的美学感知,对其休闲体力活动有积极影响[26]。这验证了行为主义理论,行为主义理论认为,人的行为通过条件反射或示范作用而习得,即在一个特定的环境中如果一个人所做出的某种反应反复地导致阳性强化,那么这种反应就会巩固下来,甚至变成习惯性行为。由此可知,青少年的体力活动行为有可能通过体力活动支持建成环境这种条件反射使体力活动成为习惯。

3.2 建成环境对青少年体力活动间接的影响

研究结合表明,目的地可达性、设施可利用性、美学性、安全性4个维度也能够通过基本心理需要满足间接影响青少年体力活动,这与本文的假设模型一致。从环境心理学角度而言,人们行为不仅是环境刺激和诱发的产物,还通过知、情、意等心理活动的改变产生。拉普卜特在其著作《建成环境的意义——非语言表达方法》中认为[27],就建成环境对人们心理和行为的影响而言,不止是约束、促进和催化剂的作用,更重要的是起到影响和指示作用,这种影响和指示作用是通过个体理解实现的,而个体对建成环境意义的理解则通过对建成环境一系列线索的译码达到。线索的目的是使人们明白自己所处哪种场面或领域响应建成环境的线索,调整人们的心理和行为。当个体多次进入建成环境时,会对建成环境所释放的一系列信码化线索进行顺序性译码,使相应的图示与自身文化知识相称,并恰当地采取对应方式的行为。由此可知,体力活动建成环境不仅仅是通过行为主义所认为的运用条件反射或示范作用刺激人们坚持锻炼,更是环境心理学主义认为的通过信码化线索的译码,使人们理解体力活动支持的意义,明白所处的是有利于体力活动基本心理需要满足和体力活动行为的空间和场所,调整和改变人的心理需要满足,进而影响体力活动行为。这意味着人们的体力活动不仅是一种感性行为,更是一种理性行为,也进一步体现了我们对体力活动支持建成环境所传输意义的理解。从目的地可达性来看,当距离公共场馆目的地可达性较高时,首先满足了基本心理需要。在自主需要满足方面,可达性为青少年提供了自行车、步行、轮滑等多种交通性活动的选择,满足了体力活动的自主需要,进而提高了体力活动水平。在能力需要满足上,一方面,可达性给青少年较易完成交通性体力活动的感知,增强其完成交通性体力活动的信心,满足其能力需要,促进体力活动。另一方面,可达性往往意味着青少年对公共场馆具有高到达率和高使用率,这会逐渐提高其体力活动的运动能力,满足其体力活动,进而促进其体力活动水平。一项以1 126个青少年女性的研究与本研究类似[28]。在关系需要满足上,由于高可达性会促进不同人群具有高到达率和高使用率,会使得青少年有机会接触更多不同人群的体力活动伙伴,完善体力活动自我社会支持网络,因此更多可能满足了关系需要和体力活动水平的促进。

从场地设施可利用性来看,场地设施可利用性包括两个方面,一是场地设施质量性。当设施质量较高时,增加了青少年能力需要满足。例如,当青少年在天然草坪上进行足球运动、木质地板上进行篮球运动时,由于较少担心受伤,会更加敢于做出具有一定难度的技术动作,这显然提高了青少年运动能力满足的体验。二是场地设施多样性,这为青少年体力活动方式、项目、计划的多元选择提供了基础,因而满足了自主需要和体力活动水平促进。同时,多样性的场地设施满足了不同人群的使用需求,提高了不同人群对场地设施的使用,因而会使青少年接触到更多一起进行体力活动的伙伴进行交流,满足其关系需要,体力活动水平亦得以促进。

从安全性维度看,当建成环境中犯罪、骚扰行为较多时,青少年会减弱其体力活动场所范围和时间,将自己局限在社区甚至更小的组团中,因此减少了体力活动的基本心理需要满足和体力活动水平。从美学性维度看,人们都希望在舒适优美的环境中活动,如果建成环境风景优美,会使青少年具有扩大休闲性体力活动的范围和延长体力活动时间的意愿,因此提升其体力活动的基本需要满足和体力活动水平成为可能。

3.3 建成环境对青少年体力活动的影响效应比较

从建成环境对体力活动的影响效应值来看,场地设施可利用性最高,其次为目的地可达性,安全性和美学性较弱。原因在于,具有美学性和安全性特征的建成环境,首要功能是城市景观改善、生态保护以及减少交通拥堵和安全隐患,提供体力活动场所则是其次要功能。而且,一些具有美学、安全特征的建成环境为了突出美学、安全功能,甚至会减弱其体力活动支持的功能。而具有目的地可达性、设施可利用性特征的建成环境,其功能发挥主要集中在了为体力活动提供专业的场所、空间、设施,更好地刺激和诱发了人们的体力活动。另外,安全性和美学性两个维度的建成环境虽然也提供了与体力活动支持有关的信码化线索,但是这两个维度提供的与体力活动支持的相关的信码化线索在清晰性、直接性、简化性上有所不足,这影响了青少年对体力活动中基本心理需要满足结构脉络的清晰和直接感知以及体力活动行为的促进,这意味着,安全和美学性建成环境是影响青少年体力活动促进的远端变量,场地设施可利用性和目的地可达性是影响青少年体力活动促进的近端变量。

进一步分析,与目的地可达性相比,场地设施可利用性影响效应更高,可能是在于青少年体力活动与其他人群不同的特点。目的地可达性包括到达社会运动场馆、公园、商场、学校等公共场馆的邻近程度,对成年人而言,高目的地可达性可能会促进其运动基本心理需要和体力活动水平,但对青少年而言,由于体力活动主要集中在了学校体育锻炼,所以邻近社会运动场馆、公园、商场等公共场馆对其体力活动的促进有限,邻近学校则主要促进了青少年交通型体力活动,对于青少年学校体育锻炼促进的意义可能也不大。而设施可利用性建成环境不仅包括居住区设施可利用性,也包括学校运动设施可利用性,因此更多促进了青少年学校体育锻炼中的基本心理需要满足和体力活动。那么,为何与美学性相比,安全性影响效应更高?在美国,有研究表明,城市的犯罪率与青少年户外体力活动成反比[29]。与国外不同,在我国总体治安较好的情况下,由于青少年身心发育的不成熟,家长更担心的孩子外出体力活动交通和道路安全问题,影响了外出体力活动的频率。一项针对上海市中学生的调查显示,有7.12%的中学生在自行车骑行中发生过伤害事故[30]。当青少年外出体力活动时,中国家长会不断叮嘱其安全事项,导致青少年对道路安全感知的敏感性提高,所以使得安全性维度建成环境与其体力活动基本心理需要满足,尤其与交通性体力活动基本心理需要满足的感知有更高的相关。对于成人而言,由于具有一定年龄的“优越感”,反而对道路安全感知的敏感降低,因此相比青少年,安全性维度建成环境与成年人体力活动基本心理需要满足的感知有较低的相关。对于美学性特征的建成环境而言,有研究表明,与非成年人相比,更注重建成环境的景观建设问题,期望获得一个舒适的体力活动环境[31],由此推论,与青少年相比,成年人对于美学性建成环境的线索化可能更为敏感,进而更多促进了体力活动。

与假设模型不一致的是,街道连接性对青少年体力活动基本心理需要满足和体力活动均没有显著影响,原因可能如下:一方面,空间理论认为,空间占据反映的是对局部空间自身的使用,对空间连续性并无绝对要求,而空间移动则是关于空间之间的关系,它需要空间呈连续的线状,因此,街道连接性促进了人们的外出体力活动水平,也为人们外出散步、跑步等交通型和休闲型体力活动运动的空间带来了多元选择的便利,扩大了体力活动的范围和时间,促进了自主、关系和能力心理需要,进而促进了体力活动水平。但同时,高街道连接性也意味着机动车道连接状况较好,促进了汽车等机动车的出行,使青少年感知到交通安全感缺失。有文献研究发现[32],街道连接度越高的地区人们交通安全感越差,这减少了青少年体力活动的空间、范围和时间,损害了基本心理需要,减弱了体力活动水平。因此,受上述两方面方向相反的双重影响,连接性状况没有显著影响青少年基本心理需要满足和体力活动水平。

本研究的主要理论贡献是:首先,发现将体力活动支持建成环境引入自我决定理论促进体力活动模型中,能够对青少年体力活动的影响起到增值作用。考虑到青少年性别、年龄、年级也会对其体力活动进行影响,因此将这些变量作为控制变量,研究发现,在将年级、年龄、性别变量进行控制后,自主支持环境和建成环境仍然对体力活动具有解释和影响,与自我决定理论体力活动促进模型相比,建成环境起到的增值作用更为可信。

其次,加强了建成环境与体力活动之外的其他变量研究。长期以来,建成环境与体力活动的直接关系被较多研究,将建成环境与社会环境进行整合的不多,将个体心理因素纳入到两者关系中,探究建成环境如何通过个体心理因素的中介最终影响行为决策的机制研究较为薄弱[33]。随着研究的深入,近年来,已有文献将自然环境与社会环境整合探讨对体力活动的影响[34-36];也有研究将环境因素和个体心理因素整合到一起探讨对体力活动的影响[24,37],其中Dowda等人[26]将建成环境与运动自我效能感等个体心理要素整合分析对体力活动的影响,研究发现,越是接近商业设施,高中女生运动自我效能感越高,进而体力活动水平越高。还有研究显示,当居民感知到机动车流量较高时,人们深居简出,关系冷漠,损害了关系需要满足,进而体力活动较少[38]。但从文献回顾来看,这些研究较为零散,缺乏理论框架的指导,尚无研究依据理论框架将自主支持的社会环境、基本心理需要满足与建成环境结合起来系统探讨对青少年体力活动的影响。我们选择自我决定理论作为理论框架,将自我决定理论中的自主支持社会环境、基本心理需要满足与建成环境的目的地可达性、设施可利用性、街道连接性、安全性、美学性5个维度整合,共同增加了对体力活动的解释,更好地影响了体力活动。与以往研究相比,增加了研究的系统性,增添了研究的理论色彩。同时,由于自我决定理论仅仅是基于个体心理与社会环境互动对人类行为影响的理论,本研究将体力活动的环境扩展至社会与自然两种环境,拓展了自我决定理论体力活动促进的理论。

第三,在建成环境与体力活动之间的研究中,多数研究都是覆盖不同年龄的全人群,针对性不强且弱化了各变量之间的关系[39-40],以中国青少年群体为研究对象,针对性地探究了建成环境对青少年群体体力活动的影响,比较和分析了建成环境不同维度对体力活动的间接和直接影响效应值,对建成环境影响体力活动人群的细分做出了贡献。

研究也存在以下不足:1)采用横断面研究,未采用纵向实验设计,未采用真正的面板数据调查,即未针对相同的人群来考查环境变化和体力活动变化之间的关系,因而并不能得到变量之间的因果关系;2)仅对青少年群体进行了研究,未与其他年龄群体进行比较,这影响了研究在不同研究群体之间的横向分析。未来研究应根据以上不足加以改进。

4 结论

1)青少年的社会环境自主支持感、基本心理需要满足感、美学性、场地设施利用性、体力活动处于中等略为偏下的水平,街道连接性、目的地可达性处于中等略为偏上水平,安全性处于中等偏上水平。

2)自我决定理论模型能够较好地影响青少年体力活动,体力活动自主支持的社会环境感知可以直接和间接影响青少年体力活动。加入建成环境感知后,自我决定拓展模型对体力活动的解释力提高。

3)建成环境各维度中,目的地可达性、设施可利用性、安全性和美学性能够直接和间接通过基本心理需要显著影响青少年体力活动,街道连接性不能显著影响青少年基本心理需要满足和体力活动。

4)比较建成环境各维度对青少年体力活动影响效应值,设施可利用性最高,目的地可达性次之,安全性和美学性较低。

[1]Carspersen CJ,Powell KE,Christenson GM.Physical activity,exercise and physical fitness:Definitions and distinctions for health related research[J].Public Health Reports,1985,100(2):126-131.

[2]World Health Organization.The world health report2002[R].Geneva:World Health Organization,2002:161-62.

[3]Edmunds J,Ntoumanis N,Duda JL.A testof self-determination theory in the exercise domain[J].Journal of Apples Social Psychology,2006,36(9):2240-2265.

[4]Ntoumanis N.A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework[J].Journal of Education Psychology,2005,97(3):444-453.

[5]Wilson PM,Mack DE,Grattan KP.Understandingmotivation for exercise:A self-determination theory perspective[J].Canadian Psychology,2008,49(3):250-256.

[6]Edmunds J,Ntoumanis N,Duda JL.Adherence and well-being in overweight and obese patients referred to an exercise nonprescription scheme:A self-determination theory perspective[J].PsychologySport Exercise,2007,8:722-740.

[7]Wilson PM,RodgersWM,Blanchard CM,etal.The relationship between psychological needs,self-determined motivation,exercise attitudes,and physical fitness[J].Journal Apples Social Psychology 2003,33(11):2373-2392.

[8]Edmunds J,Ntoumanis N,Duda JL.A testof self-determination theory in the exercise domain[J].Journal Apples Social Psychology.2006,36(9):2240-2265.

[9]杨剑,陈福亮,季浏.中学生体育课自主支持感、身体自尊及生活满意感的关系:基本心理需要满足的中介[J].武汉体育学院学报,2013(6):21-24.

[10]Hagger,Chatzisarantis.Self-determination theory and the psychology of exercise[J].International Review of Sportand Exercise Psychology,2008(1):79-103.

[11]Humpel N,Owen N,Leslie E.Environmental factors associated with adults'participation in physical activity:A review[J].Am Journal Prev Med,2002,22(3):188-199.

[12]Sallis JF,Saelens BE,Frank LD,et al.Neighborhood built environment and income:Examining multiple health outcomes[J].Social Science Medicine,2009,68(7):1285-1293.

[13]Hillier B,Leaman SA.Theman-environment paradigm and its paradoxes[J].Architectural Design,1973,73(8):507-511.

[14]Gebel K,King L,Bauman A,etal.Creating healthy environments:a review of links between the physical environment,physical activity and obesity[Z].Sydney:NSW Health Department and NSW Centre for Over-weight and Obesity,2005:5-37.

[15]Giles-Corti B,Donovan RJ.The relative influence of individual,social and physical environment determinantsof physical activity[J].Social Science Medicine,2002,54:1793-1812.

[16]Noar,Zimmerman.Health behavior theory and cumulative knowledge regarding health behaviors:Are wemoving in the right direction?[J].Health Education Research,2005,20:275-290.

[17]Biddle,Lippke.Theoretical advance in exercise psychology[M]//In G.Tenenbaum&R.C.Eklund.New York:Wiley Press,2007.

[18]Cerin E Sallis,Saelens BE,Sallis JF.Neighborhood environment walkability scale:validity and development of a short from[J].Medicine science Exercise,2006,38(9):473-475.

[19]周热娜.中国城市社区居民步行环境量表信度及效度评价[J].中国公共卫生,2011,27(7):841-843.

[20]Vlachopoulos.S.P.Develepment and initial validation of ameasure of autonomy,competence,and relateadness in exercise:The basic psychological need in exercise[J].Measurement in Physical Education Exercise Science,2006,103:179-201.

[21]项明强,丁华丽.体育自主支持感与青少年主观活力:基本心理需要的中介作用[J].体育学刊,2014(3):31-35.

[22]李新,王艳,李晓彤,等.青少年体力活动问卷((PAQ-A)中文版的修订及信效度研究[J].北京体育大学学报,2015,38(5):63-66.

[23]McGinn AP,Evenson KR,Herring AH,et al.Exploring associations between physical activity and perceived and objective measures of the built environment[J].Journal of Urban Health,2007,84(2):162-84.

[24]McNeill LH,Wyrwich KW,Brownson RC,et al.Individual,social environmental,and physical environmental influences on physical activity among black and white adults:A structural equation analysis[J].Ann Behaviors Medicine,2006,31(1):36-44.

[25]康利平,管卫宏,应君.社会生态模型视角下体力活动与环境关系的研究[J].山东林业科技,2015,216(1):18-21.

[26]Dowda M,Dishman RK,Porter D,etal.Commercial facilities,social cognitive variables,and physical activity of 12th grade girls[J].Annuals of Behaviors Medicine,2009,37(1):77-87.

[27]阿摩司·拉普卜特.建成环境的意义——非语言表达方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[28]Humpel.N.Association of location and perceived environmental attributes with walking in neighborhoods[J].American Journal of Health Promotion,2004,18(3):239-242.

[29]温煦,何晓龙.建成环境对交通性体力活动的影响:研究进展概述[J].体育与科学,2014,35(1):41-45.

[30]李志义,张亚英,黄惠敏,等.上海市杨浦区中学生自行车伤害知识信念行为调查[J].中国学校卫生,2010,31(6):649-650.

[31]应桃园,应君.城市公园建成环境对居民体力活动的影响——以杭州市为例[J].山东林业科技,2016(2):47-50.

[32]Handy S L.Understanding the link between urban form and nonworking travel behavior[J].Journal of Planning Education and Research,1996,15(3):183-198.

[33]De Vet.E.Environmental correlated of physical activity and dietary behaviors among young people:a systematic review of reviews[J].Obesity Reviews,2011,12(5):130-142.

[34]HumpelN,Owen N,Leslie E.Environmental factorsassociated with adults’participation in physical activity:A review[J].Am JPrev Med,2002,22(3):188-99.

[35]McCormack G,Giles-Corti B,Lange A,et al.An update of recent evidence of the relationshipbetween objective and self-reportmeasures of the physical environment and physical activity behaviors[J].Journal of Science Medicine Sport,2004,7:81-92.

[36]Wendel-V osW,Droomers M,Kremers S,et al.Potential environmental determinants of physical activity in adults:A systematic review[J].Obesity Review,2007,8(5):425-440.

[37]Giles-Corti B,Donovan RJ.Relative influences of individual,social environmental,and physical environmental correlates of walking[J].Journal of Public Health,2003,93:1583-1589.

[38]Cerin E,Leslie E,Owen N,et al.An Australian version of the neighborhood environmentwalkability scale:Validity evidence[J].Physical Education Exercise Science,2008,12:31-51.

[39]Frost,S.Effects of the built environment on physical activity of adult living in rural settings[J].American Journal of Health Promotion,2010,24(4):267-283.

[40]陈庆果,温煦.建成环境与休闲性体力活动关系的研究:系统综述[J].体育与科学,2014(1):46-51.

责任编辑:刘红霞

Expands of Self-Determ ined Theoretical M odel on Physical Activity Promotes:Incremental Contribution of Built Environment Support

JIN M ing1,WANG Jing1,JIHuajuan1,JIN Yong2,LIYonghui3,WANG Jinxuan1,ZUO Jian1

(1.Shijiazhuang University,Shijiazhuang 050035,Hebei,China;2.Hebei Normal University,Shijiazhuang 050024,Hebei,China;3.Hebei Medical University,Shijiazhuang 050017,Hebei,China)

The purpose of this study is to explore the influence of physical fitness on the level of physical activity based on the expansion of self-determ ination model.2356 adolescents were taken as the research object,and the follow ing conclusions were drawn by using correlation analysis,structuralequationmodeling and other researchmethods.Adolescents’sense of independentsupporton social environmentand basic psychologicalneed satisfaction,aesthetics,facility utilization,physical activity is slightly below themedium level.Street connectivity and destination accessibility are slightly on themedium level.Security is Medium to upper level.The self-determ ination theory model can better influence the physical activity of young people,and the social environment perception of self support on physical activity can directly and indirectly affect young people's physical activity.A fter the completion of the perceived built environment,the self determined expansion model improves the explanatory power of physical activity.In the dimensions of built environment,facility accessibility,availability,safety and aesthetics can directly and indirectly significantly affectadolescent physical activity through the basic psychological needs,street connectivity does not significantly influence adolescents’psychological needs and physical activity.Comparing the effects of the dimensions of the built environment on the physical activity of young people,the highest effect is availability of facilities,the second effect is of accessibility,and the lower effects are safety and aesthetics.

physical activity;self determ ination theory expands;built environment;adolescent

G804.82

A

1004-0560(2017)04-0084-08

2017-03-10;

2017-05-02

石家庄学院博士启动基金(14BS009);石家庄市社科专家培养项目(2015zjpy009);河北省社科联民生调研专项(201601836)。

靳明(1971—),男,副教授,博士,主要研究方向为运动心理学、体育教育训练学。