海事英语专业人才培养的维度构建

朱海霞

(上海海事大学 外国语学院,上海 201306)

海事英语专业人才培养的维度构建

朱海霞

(上海海事大学 外国语学院,上海 201306)

采用因子分析方法,构建新时期海事英语专业人才的培养维度。在总结22种影响因子的基础上,构建专业知识、实操经历、跨文化交际能力、职业道德和个人综合素质五个维度,并基于此提出构建海事英语专业人才培养结构。

海事英语专业;人才培养;因子分析;维度

一、引言

海事英语(Maritime English)属于专门用途英语,是从事船舶工程、海上运输及相关工作人员掌握的一门英语,包括航运业务、海商法律、国际贸易和金融等多个领域。每个领域又涵盖细分方面,航海英语包含驾驶英语、轮机英语等,航运业务英语包括船舶代理英语、租船英语、集装箱运输英语和港口业务英语等诸多方面。因此海事英语具有专业覆盖范围广、知识体系难度大、实践操作性强等特点,对海事人才培养框架的模块构建和构建比例提出了很高的要求。

现有国内文献中对海事英语师资的现状和发展、海事类具体课程的构建和改革等有了一定的研究,但是都是从人才培养的客体角度,而从人才主体角度、社会需求的角度的研究较为匮乏。刘丽娜[1]提出海事英语研究存在不足;李哲[2]认为英语沟通能力差是阻碍中国船员国际化的三大因素之一;朱晓玲[3]得出中国普通海员的跨文化交际策略意识不强的结论;杨柏丞、邱国华[4]和杨华龙等[5]都采用层次分析法分别对海员/船员的适任能力进行了量化分析。上述研究一致认为:海员/船员的职业技能,即教育培训水平和实际业务水平是重中之重。张露馨[6]认为英语专业需要培养应用型人才。本研究采用因子分析的方法,探求新时代海事英语专业人才的构建维度,为该专业的发展和专业人才的培养提供理论依据。

二、研究方法

基于上海海事大学、上海港湾学校、上海部分航运公司和海员培训机构的调查问卷,发放120份调查问卷,收回有效试卷106份,有效率为88.3%。借鉴现有研究的影响因子设置并添加主观选项和原因,整理汇总影响因子,然后第二次问卷采用Likert 五分量表的形式分成等级,选项从“好”到“差”,对所有问卷选项进行量化并排序。最后运用Excel和SPSS对问卷所得的量化数据进行分析。

三、调查结果与分析

根据第一次调查问卷,共总结出22种构成海事英语专业人才的素质因子,具体包括学历水平(X1)、理论水平(X2)、英语语言水平(X3)、实习/培训周期(X4)、身体素质(X5)、心理健康(X6)、敬业精神(X7)、法律法规意识 (X8)、言语交际能力(X9)、实习/培训船舶类型(X10)、实习/培训航区(X11)、吃苦精神(X12)、应变能力(X13)、决策能力(X14)、安全意识(X15)、知识更新水平(X16)、抗压能力(X17)、文化差异意识(X18)、环保意识(X19)、非言语交际能力(X20)、职业操守(X21)、服从意识(X22)。其中后5项是新增的素质因子,从中可以看出,在国际航运、贸易迅速发展的今天,IMO(国际海事组织)的关注核心仍然是保证船舶和海员的身心安全,保证海洋环境的可持续发展,因此从事航运的船员、技术人员等都需要具有最基本的职业操守,热爱航运事业,对文化差异敏感,并具有服从协作意识和环保意识。

让受试对象对22个影响因子逐一打分,运用统计学中的因子分析法进行分析,结果见表1。

表1 影响因子维度成分矩阵

通过因子分析,从表1可以看到各项的得分,其中X16、X2、X8和X1在第一向量中都具有较大的数值,累积贡献率达到32.8%,反映了人才培养的第一维度是专业知识。这个结论和现有研究成果一致:扎实的专业知识是教育培训的首要任务。从数值角度看,X16和X2,即知识更新水平和知识水平最为重要,尤其是前者,在当今科技发展迅猛、国际形势变幻莫测的背景下,从事海事事务的人员需要不断积累和更新相关专业知识的深度、广度和新鲜度。法律法规意识(X8)的重要性也日益凸显,这也符合人类社会由资源型→资本型→知识型发展的一般规律,知晓和主导国际规则是立于不败之地的关键。比较有趣的结果是学历(X1),虽然对专业知识维度非常重要,但并不能作为衡量海事人才的首要标准。

第一维度是海事英语专业人才培养的前提和基础,但是空谈理论缺乏实践是纸上谈兵,实习或培训的周期(X4)、船舶类型(X10)和航区(X11)构成第二维度——实操经历。从累计贡献率上可以看出,第二维度和第一维度居于基本同等重要的位置:海事专业领域需要不断地将理论与实际相结合,真实的海上经历和实际业务操作能力有助于进一步理解专业知识理论,有利于不断发现问题和解决问题,开阔视野和增强国际竞争力。尤其是在当今中国外派海员由过去的初级船员向高级船员转型的时代,更需要富有创新精神和实战经验的技术型人才。从表1还可以发现:抗压能力(X17)和应变能力(X13)虽然不属于实操经历这一维度,但是却与之直接正相关,证明实践经历有助于综合素质的提高。

与现有研究不同的是第三维度的构成:非言语交际能力(X20)、言语交际能力(X9)、文化差异意识(X18)和英语语言水平(X3),即跨文化交际能力维度,累积贡献率接近20%。值得注意的是,在当今英语作为第一国际通用语言,学习英语已经不再是首要任务,而是需要不断发挥英语语言的工具性,如何用英语完成国际海事沟通、了解海事动向、阅读海事文献、实现海事科技进步才是海事英语专业的培养目标。海员、海事技术人员需要在多语言和多文化的环境中进行沟通和协作,因此了解文化差异和掌握交际策略非常重要,超过了英语语言水平的重要性。国际海事组织制定的《标准航海通信用语》(SMCP)对培养船员有效英语交流能力提出要求,因此英语水平只是一个条件,如何结合海事专业特点,进行有效沟通是新时代人才培养的关键。

第四个维度包括环保意识(X19)、敬业意识(X7)、服从意识(X22)、安全意识(X15)和职业操守(X21),可以总结为职业道德维度。其中环保意识的权重最大,说明在当今资源过度开采和利用的大背景下,增强环保意识刻不容缓,既对海事航海企业的发展提出了新的要求,也为人类和海洋资源的可持续发展提供了新的思路:需要加强节能减排技术研发和示范工程投入,积极鼓励港航企业采取多种措施减少能耗和排放等。这一维度和第三维度成为近年来我国外派海员缺乏国际竞争力的主要原因。

第五个维度包括身体素质(X5)、吃苦精神(X12)、心理健康(X6)、抗压能力(X17)、应变能力(X13)和决策能力(X14),定义为个人综合素质维度。不管是船长、海员等船上工作人员,还是从事船舶设计、船舶制造、航运业务、贸易金融和法律等的相关人员,都需要健康的生理和心理。吃苦耐劳精神是完成相对枯燥、复杂任务的前提和基础。在这一维度中还包括幽默因子和音乐技能因子,虽然这两个因子所占的权重不大,却对从事海事活动的人员来说需要个性魅力因子的帮助,来丰富工作生活。

四、海事英语专业人才培养建议

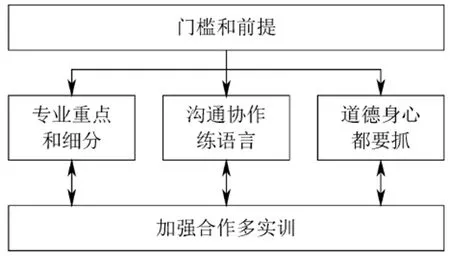

基于前文的五个维度——专业知识、实操经历、跨文化交际能力、职业道德和个人综合素质,可以进一步建立海事英语专业的人才培养结构(见图1)。

图1 海事英语专业人才培养结构

海事英语专业包含多学科,需要英语语言基础、一定的专业了解,工作强度对于身体素质、性别、年龄都有具体要求,因此进入门槛较高。同时,这一专业的需求较大,但是人才供给有一定的时间滞后效应,因此还需要国家大力发展经贸和提供经济保障作为前提。

首先,知识培养需要抓住重点。由于海事英语专业人才需要学习的知识和理论范围广、内容深,即使是大学四年也不能做到面面俱到,因此在专业设置上需要找到重点。海事英语中海事是重点,英语是工具,英语语言的学习和切入都需要为这一专业服务,这也符合ESP的教学理念。因此专业课程采用双语教学,既可以帮助学生拥有国际视野,又可以事半功倍提高语言能力;此外,专业设置时需要进行细分,例如航海英语、轮机英语、海事法律英语和航运贸易英语。这样培养出的人才具有一定的针对性,也会增强专业知识的学习深度。

其次,随着“一带一路”政策和理念的提出,海事英语专业还需在培养知识和技能的同时关注人才的沟通协作技能,培养复合型实用人才。人无时无刻不在沟通之中,尤其是海员/船员,更是面临多语言、多文化的交流和碰撞,因此必须了解文化差异性和多样性、知晓礼貌原则和协作原则,掌握和运用多种交际策略,学会言语和非言语沟通技能,从而增强我国外派海员的竞争力,增加初级船员和高级船员的供给;同时帮助海事技术人员不断开阔国际视野,了解国际海事动向,为海事科技的进步和创新贡献一份力量。

第三,在人才培养过程中还需关注人才本身,需要加强伦理道德和职业操守的培养和维护自身身心健康。祖国的强大、航运事业的进一步发展势必会增强从事这份职业的光荣感和使命感,从而培养爱国敬业精神,进一步激发吃苦精神,提高抗压能力;新时代还需要继续培养安全意识,增强环保意识:尊重生命财产,珍惜现有资源,设定长远目标,重视均衡发展。道德的培养也需从企业自身利润最大化向外围员工等一切利益相关者乃至社会层面扩展。所有这一切都是建立在人才具有良好的生理素质和心理素质的基础上的,因此海事英语人才培养更需要重视体能训练和心理健康。

基于上述知识和素质的培养,还需要大力加强高校、培训机构和航运、船舶相关实体企业之间的合作。海事专业的学习需要锻炼实际业务技能,没有一定的海上实操经历是无法真正完成人才培养的。经验是无法口头传授的,需要在实践中不断地磨炼和总结,同时,经验的增加也会进一步巩固专业理论知识的消化和理解,形成良性循环。高校或培训机构自己具备船舶和雄厚的师资可以帮助学生提前进入实习状态,有利于缩短人才培养的时间。

五、结语

基于实证分析可以得出如下结论:

首先,通过两次问卷调查,整理出22个海事英语专业人才培养的影响因子,并在此基础上采用因子分析法,构建专业知识、实操经历、跨文化交际能力、职业道德和个人综合素质五个维度,累积贡献率达到98.4%。说明这五个维度已经基本涵盖海事英语专业人才培养的各个方面。

第二,因子分析可以发现:同现有文献研究结果相比,跨文化交际维度的权重大幅增加,除此之外文化差异意识、非言语交际能力、环保意识、职业操守和服从意识五个因子的出现也证明了当今我国外派海员竞争力不足的原因。

第三,在专业设置和人才培养中,需要进一步区分子专业重点,重视实操技能训练,同时需要加强跨文化交际技能和身心健康的培养。

本研究总结了海事英语专业人才培养的五个基本维度,可以通过增加样本数量和地区来巩固研究结果。同时,每一个维度的知识构成和组合比例需要根据海事专业细分、人才需求层次等进行进一步研究,以适应当今不断变化的航运业发展。

[1] 刘丽娜.海事英语研究现状调查与分析[J].上海海事大学学报,2014(2):85-88.

[2] 李哲.三大因素阻碍中国船员国际化[J].观察,2014(7):38.

[3] 朱晓玲.中国海员跨文化交际策略调查研究[J].航海教育研究,2016(3):88-92.

[4] 杨柏丞,邱国华.船员适任能力影响因素研究[J].世界海运,2015(2):34-37.

[5] 杨华龙,陈美潼,叶迪.海员适任能力的影响因素与培训策略[J].航海教育研究,2016(3):5-8.

[6] 张露馨.应用型英语专业本科人才培养的目标与体系构建[J].经济研究导刊,2016(4):146-148.

中国成为全球第二大邮轮客源市场

2016年全球邮轮旅客总量达2470万人次,超出2420万人次的预估数字,而中国已超越德国跻身为全球第二大邮轮客源地市场。这一数据较2015年全球邮轮旅客总量2320万人次增幅近6.5%。根据新的船舶规划及部署,国际邮轮协会对2017年邮轮市场前景进行了分析,预计2017年全球邮轮旅客总量可达2580万人次,较2016年12月的预估数字2530万人次再次提升。

国际邮轮协会发布数据称,中国现已跃升为全球第二大邮轮客源地市场,邮轮出境旅客年总量达210万人次,高于德国邮轮旅客年总量202万人次;而德国此前曾超越英国排名全球第二;美国依旧持续领跑全球邮轮客源地市场,邮轮旅客年总量达1152万人次;英国目前位列第四,邮轮旅客年总量189万人次;澳大利亚紧随其后,达129万人次。加拿大与意大利邮轮旅客年总量数均为75万人次,法国57万人次,西班牙与巴西则数量相当,均为49万人次。

邮轮产业获得空前发展,很大程度上归功于亚洲邮轮市场的持续增长。2016年亚洲地区邮轮载客量较2015年增长38%,占全球邮轮市场份额9.2%。随着亚洲地区旅客对于短途游和更频繁的邮轮旅行接受度提高,亚洲已然屹立于全球新兴邮轮市场的“金字塔尖”。

2016年热门旅游目的地分别为加勒比地区(35%)、地中海地区(18.3%)、不含地中海地区在内的其他欧洲地区(11.1%)、亚洲地区(9.2%)、澳大利亚/新西兰/太平洋地区(6.1%)、阿拉斯加地区(4.2%)以及南美地区(2.5%)。

文献来源:Seatrade亚太邮轮大会(2017-05-26)

2017-02-06

朱海霞(1976-),女,博士,副教授,主要从事海事英语、国际贸易、语言教学等研究。

G642

A①

1006-8724(2017)02-0099-04