论递进式罪数判断方法之提倡

——以想象竞合犯处断原则之重构为例

杨彩霞,付一可

(华中师范大学 法学院,湖北 武汉 430079)

论递进式罪数判断方法之提倡

——以想象竞合犯处断原则之重构为例

杨彩霞,付一可

(华中师范大学 法学院,湖北 武汉 430079)

罪数判断标准是罪数理论的核心内容,也是展开罪数论其它内容的前提。长期以来,学界对于罪数判断标准的争议非常激烈,存在诸多学说,但这些学说要么内容含糊不清缺乏可操作性,要么考虑的因素过于单一。因此,主张将罪数判断分为犯罪成立与犯罪处罚两大阶段,并以一种递进式的方法依次进行触犯罪名数判断、法益侵害性判断、处罚必要性判断,逐步揭开犯罪的罪数本质并确定处断原则。在此基础上,对于罪数论的重要组成部分——想象竞合犯的处断原则与罪数本质,应当修正以往一概从一重罪处断的简单方式,依据前述递进式的判断方法重新分析其罪数属性,从而视情况将想象竞合犯分别划入实质一罪与科刑一罪,从一重处断或从一重从重处断,极特殊情况下则数罪并罚。

罪数标准;递进式判断法;法益侵害;预防必要性;想象竞合

一、主要罪数判断标准学说及评价

(一)主要罪数学说

关于罪数判断标准,我国学界自民国时期起即已开始研究,发展至今已形成了多种学说,其中较有影响力的学说主要有以下几种:

1.客观说。客观说主要又包括行为说与法益说。行为说以行为数为标准,主张一行为则为一罪,数行为则为数罪。然而对于行为数如何判断,行为说内部仍存在分歧。一种观点认为,行为是法律上的行为,有时包括事实上的数个行为,应就意思活动所产生之结果,以决定行为的单复数,意思活动所产生的结果为一个时为一行为,意思活动所产生的结果为数个时就是数行为;另一种观点却认为,行为应当按普通观念解释,不能从一个意思活动而产生两个以上的行为。而法益说则以法益为标准,认为犯罪是应当受到刑罚制裁的具有有责性的不法行为,就此来看,行为是犯罪的基本。但刑法之所以制裁犯罪之人,是因为其侵害了特定的法益,所以对法益的侵害才是犯罪行为实质上的基本要素,因此应当以侵害法益的数量来决定罪数。

2.主观说。主观说又称犯意说,主张以意思之数为罪数判断的标准。该说理由主要在于,犯罪是犯罪人恶性的表现,结果仅仅是证明犯罪人恶性的条件而已,而行为是表明犯罪人恶性的手段,二者都不是犯罪本质。故犯罪的单复数应当由犯意的单复数决定[1]。

3.犯罪构成标准说。目前在我国刑法学界处于通说地位的是犯罪构成标准说,认为犯罪构成是区分一罪与数罪的标准,因为犯罪构成是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面的要件的统一。由此犯罪事实具备一个犯罪构成的为一罪,具备两个以上犯罪构成的为数罪;行为人以一个概括的故意(或过失)实施一个或者数个行为,符合一罪构成的为一罪,以数个犯罪故意(或过失)实施数个行为,符合数个犯罪构成的为数罪①。

另外,也有学者主张引入德国刑法学当中的竞合论取代罪数论[2],重构整个罪数理论体系,以一种完全不同的方式确定最终科处的刑罚。

(二)各种罪数判断学说的评价

通说看似考虑全面,但其实存在着许多问题。首先,“历来关于罪数的区分标准,大体上是在法律评价意义上说的”[3],犯罪构成标准说也不例外。犯罪构成标准说只依犯罪论之理论探讨成立几个罪名,未能最终圆满解决刑罚合理化的问题,该说对于“科刑的一罪”应当如何判断这一问题没有作出贡献。如有赞成犯罪构成说的学者认为牵连犯具有“触犯罪名的异质性”特征,即牵连犯数个行为各自充足的构成要件是各不相同的,然而最后在处断上仍然在考虑其他一些因素以后认为应当以一罪处断,这明显就是在犯罪构成之外寻找答案[4],这说明犯罪构成标准说仅仅解决了罪数判断的一个阶段性问题,而罪数论的最终目标是使得刑罚合理化,而不在于犯罪成立阶段罪数认定本身的合理化[3],更详细地说是需要通过考察触犯数罪之间的联系,基于一定的规则来限定最终科刑的罪数以实现处刑的合理化。犯罪构成标准说可以说虽然考察的因素很多,但只进行了犯罪成立阶段的罪数认定,对于罪数论真正需要解决的问题却并没有解决②。

其次,犯罪构成标准说并没有对罪数论的诸多疑难问题指出解决思路。想象竞合犯、牵连犯、吸收犯这些罪数论重点讨论的问题均属已经触犯数罪名,但触犯的数罪又存在某种联系的情形,由于“其中之一或部分为复数时,标准并不明确,评价殊为不易”[5]。因此,以犯罪构成判断罪数虽然在逻辑上具有合理性,罪数判断确实不能脱离构成要件进行。但是仅仅以犯罪构成为标准显然并不能解决问题。作为一种学说,它缺乏实用性。

最后,其他学说发展至今已经基本演进为以某一要素为重点的犯罪构成标准说,并非无视犯罪构成③。犯罪构成标准说其实不再是区别于这些学说的一种单独的学说。这些学说要么是在难以判断几罪的构成要件被充实时以某一要素作为判断有几罪之构成要件被实质性充实的风向标,要么是已经认定成立数罪后再在科刑一罪的判断上依据一些因素限制刑罚数。如若以法益数为标准,即便行为侵害了数罪保护的法益,但仅仅只有一罪的构成要件被充实,基于罪刑法定原则,持“法益说”的学者是无论如何不可能认为成立了数罪。明确采用“法益说”的张明楷教授就认为“应当根据行为所侵害的法益数量评价其符合几个犯罪的构成要件或者构成几个犯罪”[3]。显然,张教授的“法益说”就没有突破构成要件进行罪数判断,以法益为标准实际上是在数罪的构成要件间存在重叠、联系而难以一眼看出有几罪构成要件被充实时,以法益数一锤定音的观点。

而犯罪构成标准说以外的其他学说,较通说而言虽然有一定的方向性,但是在判断体系上也缺乏完整性。由于考虑的因素只有一个,只可能解决罪数判断的阶段性问题,要么只能判断成立几个犯罪而对于科刑的一罪束手无策,要么仅仅指出了解决科刑的一罪问题的思路,对于本身成立几罪这样一个前提问题没有解决。

正是由于传统的罪数理论混乱且不实用,有学者便主张引入德国刑法学中的竞合论,重构整个罪数理论体系。基于刑法条文的直接规定,行为的单数与多数基本将决定科刑意义上的罪数。若是行为单数,则只可能构成想象竞合或法条竞合以一罪处罚,若是行为复数则一般构成实质竞合(共罚的事前行为和事后行为除外)归入犯罪复数[6]。这样的标准看似简单明确且更能解决实际问题,所以吸引了一些学者,但实际上由于德国刑法并没有规定什么是一行为什么是数行为,因此德国刑法的规定丝毫没有妨碍学者们通过论述行为数量判断的标准使五花八门的罪数判断标准之观点展现出来。如德国学者普珀将同一行为建立在“结果单一”之上,“结果是相同的,但是实现结果的不法行为却分属不同的犯罪”,“没有理由将这样的结果单一与行为单一区别对待”[7]。这其实是将结果纳入罪数判断标准。也有德国学者指出“判例倾向于将自然行为单数的概念予以扩展。被涉及的将有这样一些情况,在这些情况下,数个不同的行为同时或在狭窄的时空范围内彼此联系,或为实现单一目的而实施的;还包括数个过失违反秩序行为的情况”[8],这实际上是将犯意等因素纳入了罪数判断标准的要素当中。因此竞合论虽然貌似体系清晰、判断标准明确,但是实际运用起来仍会有许多争议,引入竞合论并不会使理论混乱的局面得到改善。

故本文试图探索一种考虑因素全面、能很好实现罪责刑相适应的判断方法,并以想象竞合为例具体分析应当如何具体看待犯罪的各个要素在判断罪数时的作用。

二、基于犯罪实质与刑罚目的的递进式罪数判断方法之提倡

(一)罪数判断之体系

在罪数判断上,有学者主张在不同意义、不同层次上判断罪数。如张明楷认为“从判断路径来说,司法人员首先判断被告人的行为在评价意义上是一罪还是数罪,如果在评价意义上是一罪,就不可能成立科刑上的一罪。只有在评价意义上是数罪时(如侵害了数个法益,或者有数个行为等),才需要进一步判断时科刑上的一罪,还是需要数罪并罚[9]。甘添贵的观点则更加细致,将其分为“认识上之罪数”“评价上之罪数”“科刑上之罪数”[10]7。其中“认识上之罪数”仅仅基于触犯的罪名进行判断,“评价上之罪数”是在认识上归于数罪时观察是否存在评价过剩的现象认定是一罪还是数罪,“科刑上之罪数”则基于刑罚的目的就评价上的罪数决定应当如何科刑。而靳宗立则在采取了与甘添贵相似的三分法后指出“在罪数之判断流程上,因作为刑法评价之标准,有犯罪论与刑罚论两大领域,因此,其检验流程至少有犯罪成立与法律效果两个阶段”[11]。

区分不同意义上的罪数,这对于深入研究罪数理论无疑是有帮助的。但是以上观点中的罪数名称却有值得商榷之处。三种学说均在“评价”与“科刑”两个层面上确定了不同意义的罪数概念,然而定罪处刑本身就是刑法评价犯罪的方式,刑法在进行评价时何时离开过处刑?所以应当认为在犯罪成立阶段刑法在进行评价,在犯罪处罚阶段刑法依然在进行评价,因此将“评价”与“科刑”作为对立概念似有不妥。由于在需要运用罪数理论解决的疑难情形中,各罪的构成要件往往一部分泾渭分明,一部分又交合在一起,单从外表上观察很难确定在犯罪成立阶段究竟是一罪还是数罪,因此学者们往往挑选出一个自认为最重要的因素,并将其他因素环绕在这一核心因素周围并最终作出判断。而这一阶段大体是在运用犯罪论的理论解决罪数问题,没用动用刑罚理论,因此犯罪实质在此时无疑是最佳选择,而学者们也确实是这么做的。张明楷教授在论述评价意义上的罪数时指出“由于刑法的目的是保护法益,犯罪的本质是侵害法益,因此应当根据行为所侵害的法益数量评价其符合几个犯罪的构成要件或者构成几个犯罪”[3]。甘添贵教授基于同样的理由认为“评价上之罪数”要依据侵害法益数判断[10]9。这实际上都是对于犯罪实质的论述,故“评价上之罪数”宜更名为“实质上之罪数”。笔者赞同两阶段划分法,主张在“实质的罪数”(也可理解为犯罪成立阶段的罪数、犯罪论意义上的罪数)与“科刑的罪数”(也可理解为犯罪处罚阶段的罪数、刑罚论意义上的罪数、刑罚效果上的罪数)两层含义上进行罪数判断。第一阶段依托犯罪论理论解决有几个犯罪成立、几罪的构成要件被充实的问题;第二阶段解依托刑罚理论决最终科处的刑罚数的问题。至于“观念上之罪数”,这一部分自然必须判断,但实际动用的其实是刑法学的其他总、分则理论,在罪数部分并无形成专门理论的空间,故笔者不将其作为罪数理论中的一个独立判断阶段,将其作为“实质的罪数”中的第一个判断步骤。

(二)判断罪数应考虑的因素

1.犯罪成立阶段之罪数判断所要考虑的因素。“若认为构成要件系含有行为、行为客体、行为状况、行为结果、法益侵害、犯意等内涵,则问题在于以构成要件决定罪数时,究竟以何要素为中心”[12]。此过程不应旨在追求“主客观相统一”的全面性,因为在此之前,考虑是否触犯相关罪名时主客观因素已经被全面考虑了,数罪的构成要件已经在形式上被充实。故这一阶段的判断难点是如何在数罪构成要件交错时认定构成要件实质上被充实的次数。而犯罪的核心实质特征无疑是这一基准的最佳选择。

我国《刑法》第十三条规定:“一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵害国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵害公民私人所有的财产,侵害公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”依据这一规定,通说认为犯罪具有三个实质特征——刑事违法性、严重社会危害性、刑罚当罚性[13];同时也应当认为“法益侵害性揭示了犯罪的实质社会内容”[14],法益侵害性是处于核心地位的实质特征。故以犯罪侵害的法益为核心确定犯罪在犯罪成立阶段的罪数才是恰当的。由此所谓实质的一罪(表面上可能触犯一罪名,也可能触犯数罪名),应当是在法益侵害性上仅仅相当于一罪(若触犯数罪,指所触犯罪名中的一罪,下同)的情形。

需要说明的是,不能简单地观察被侵害法益的种类来形成对法益侵害性的量化认识,这是因为:法益之间并不是泾渭分明的,对法益的分类只是为了便于在法的运行与法学研究中为人们认识被法律保护范围的利益提供一种方便,法益的种类本身并不足以成为量化利益的标准。法益的名称可以说是利益在法律中的身份、头衔。就如同人一样,一个人,可以同时是一位父亲、一名教授、一个领导。法益也是如此,某一利益虽然被不同的法律规定赋予了不同的名称,但是终归还是一个利益。

一些法益之间或天然具有亲缘关系,或可能因案情的特殊重叠在一起。譬如社会法益和个人法益这种亲缘性就非常明显。因为“社会法益是个人法益的集合,最终都可以还原为个人法益”[15],故一些社会法益在内涵上与一些个人法益存在天然的联系。如对于“随意殴打他人”类的寻衅滋事罪,刑法规定寻衅滋事罪旨在保护公共秩序或社会秩序,但既然刑法禁止随意殴打他人,而殴打意味着对他人身体安全的侵害,那么,本罪的法益当然包含个人的身体安全。不过如果联系“破坏社会秩序”的规定来考虑,则禁止“随意殴打他人”的规定所欲保护的法益,应是社会一般交往中的个人的身体安全,或者说是与公共秩序相关联的个人的身体安全[16]。可见,这样一种社会管理秩序明显就与人身安全在内涵上具有亲缘性,前者是后者在一定条件下的具体形式。如果简单地以侵害法益的种类考量法益侵害性就会造成重复计算。

另外,法益种类的划分只是对于基于利益的一般性特征进行的归类,并不排除在特定案情下即使法益之间没有天然的亲缘关系,某一特定的利益也可以从不同的角度视为不同的法益,某一对象也可能因具有复合属性而承载不同法益,从而使两种法益重叠在一起。如盗割使用中的电缆,由于电缆既是电力设备的组成部件,同时也具有财产属性。因此只要造成使用中的电缆的使用价值无法得到发挥这一事实就会有两种法益遭到侵害。此时由于法益侵害事实实际上只有一个,如让两个法益都在定罪、量刑中发挥完全的作用实际上是放大了利益而过度评估行为的法益侵害性,由此就需要我们针对具体被侵害的利益进行具体分析。这种虽貌似侵害数种法益却只有单一利益被侵害的情形往往以结果单一的形式表现出来,故结果单一可以作为我们发现发法益的重叠、亲缘的重要警报器。

同时,行为的单数与复数,原则上不宜作为分析犯罪法益侵害性之决定性依据,更加不能作为判断罪数的决定性因素。因为行为的单数与复数本身就是人为划分的,与行为的法益侵害性没有必然联系。“一行为不外是一个特定定时间的身体举动”,“如果此项举动被中断,就是一个新行为的开始”,“区隔个别的身体活动、肌肉反应或意思活动,这已经属于困难”。“但是即使人类的行为可以清楚地分裂成个别肌肉反应或意思活动,也终究无法解释,为什么这样的分裂在刑法中具有拘束力”[17]。简言之,行为的单数与复数丝毫不会影响法益被侵害的程度,存在“一枪一个”,也存在“一石二鸟”。

2.犯罪处罚阶段之罪数判断所要考虑的因素。如在犯罪成立阶段已经认为可实质上充实数罪的构成要件,为了实现罪数论的终极目标——刑罚合理化,有时还需要进一步限定罪数。由于这是在确定构成要件被充实次数之后的刑罚合理化判断,因此主要是运用刑罚理论,尤其是统领刑罚理论的刑罚目的论。其他还没有充分考虑的因素尤其是主观上的因素在结合是否具有判处相应刑罚的一般预防与特殊预防的必要性后可以作为决定科刑的罪数的考量因素。

因此所谓科刑的一罪,应当是法益侵害性大于一罪小于数罪(指所触犯罪名中的数罪,下同),或相当于数罪但由于主观恶性较小,从刑罚预防犯罪的目的看,缺乏相当的一般预防与特殊预防的必要性,从而为了实现量刑的合理化,不以数罪论处而仅以一罪处断的情形。据此定义,科刑的一罪由于法益侵害性大于实质的一罪,因此有以一罪从重处罚的空间。

而若犯罪要以数罪处断,则必需要同时具备以下几点特征:第一,行为触犯了数个罪名;第二,行为的法益侵害性巨大,相当于数罪;第三,行为人主观恶性大,具有判处相应刑罚的必要性。

(三)罪数判断的具体路径

基于以上分析,笔者认为罪数判断可采用以下“两个阶段、三个层次、四个步骤”的判断体系来进行:

第一步,判断行为是否触犯了数个罪,若仅触犯一罪,自然是一罪。如果触犯数罪,继续判断。

第二步,观察所有的犯罪事实可否完全被一个罪完整评价,若可完整评价,属于实质的一罪。如行为人以暴力手段压制被害人反抗,强行取走被害人的财物,造成了被害人的伤亡。此时,对于犯罪手段、罪过、侵害的法益、结果等要素,抢劫罪一罪可以完整评价。由于法益侵害事实已经被完整纳入一罪,故不会存在法益侵害性增超出一罪的问题,故只成立一罪。如果有遗漏的要素,则继续判断。

第三步,分析遗漏的要素是否增加了犯罪的法益侵害性,如果没有增加法益侵害性,仍然是实质的一罪,不认为有数罪的犯罪构成被充实,且不得因触犯数罪名而从重处罚。应注意不能简单观察法益的数量来判断行为的法益侵害性是否增加。若法益侵害性大于一罪,即遗漏的要素增加了法益侵害性,此时犯罪就因法益侵害性增大不再属于实质的一罪,进入科刑意义上的罪数判断。

第四步,若法益侵害性大于一罪小于数罪,或当法益侵害性相当于数罪但行为人主观恶性较小,刑罚的特殊预防必要性较小,就作为科刑的一罪;若法益侵害性相当于数罪,且主观恶性大,具有相应的刑罚的一般预防与特殊预防必要性,就以数罪处断。

以上四步中,第一步判断触犯的罪名数,即判断形式上被充实的犯罪构成要件次数;第二步与第三步判断实质上犯罪构成要件被充实的次数,至此完成犯罪成立阶段的罪数判断;第四步是已经认定实质上充实数罪构成要件后的处罚必要性判断,至此完成犯罪处罚阶段的罪数判断,罪数理论的任务宣告完成。

本套判断方法经触犯罪名数判断(构成要件的形式充实数判断)、法益侵害性判断(构成要件实质充实数判断)、处罚必要性判断三个层次,不仅判断了犯罪成立阶段的罪数,还判断了犯罪处罚阶段的罪数,解决了诸多学说没有涉及的“科刑一罪”的判断标准问题。最终完成罪数理论所应当完成的任务。同时,本套判断方法在各个判断阶段皆有其核心,较其他学说而言,各个要素的使用上更加明确,逻辑也更加清晰,在犯罪论意义上的罪数判断上以统领犯罪论的犯罪本质论为指导,在判断刑罚论意义上的罪数时以统领刑罚论的刑罚目的论为指导,应当说是抓住了要害。

然而必须承认的是,仅依据前文所阐释的理论还远不足以解决所有罪数判断的问题,尤其是在第三步与第四步的判断上依然会有许多疑问,何为增加了法益侵害性,何为主观恶性较小还需要进一步明确,这就需要对具体的罪数形态进行更加深入的研究。下文就将以想象竞合犯为例具体演示本套方法,依据本套判断方法探求其罪数属性与处断原则,以深化本套理论。

三、想象竞合犯罪数属性及处断原则的理论争议

(一)想象竞合犯罪数实质及处断原则的不同观点

1.实质一罪说。我国传统刑法理论中,一般认为想象竞合犯属于想象的数罪,实质的一罪。所谓想象的数罪,指触犯了多个罪名,符合了多个犯罪的构成要件;而之所以是实质的一罪,是因为“从表面上来看,想象竞合犯的一行为既然触犯了数个罪名,似乎数个罪名可以同时用来评价这一行为”。“但在实际上,行为只有一个,用数个罪名来评价这一个行为,是一种重复评价,其后果必然是不恰当地加重行为人的刑事责任,因而不妥。所以,从禁止重复评价的原则出发,想象竞合犯是观念上的数罪,实质上的一罪”[18]。

由于想象竞合犯终究还是与一般的“一罪”有所区别。尤其是在一行为造成了数结果侵害了数法益的情况下,其社会危害性会显著大于本来的一罪。为了实现罪责刑相适应,学者们提出了以下几种方式进行调整:

一种调整方式是,将个别身体活动重合的行为视为数行为,不按想象竞合犯处理。如对于一次性走私数种性质不同的物品,有学者认为“我们理解刑法中的行为显然只能从社会意义上,准确地说从刑法规范意义上理解行为的数量,而不能停留在自然意义上理解”[19]。 同时在打击走私犯罪的司法实践中对于这种情况实行数罪并罚已经成为常态。

还有学者认为想象竞合犯社会危害性比典型的一罪要大,因此应当从一重重处断。如认为“想像竞合犯比起实质一罪中的其他罪数形态,如结果加重犯、持续犯等等,其数罪特征毕竟更强一些。它除了只有一个行为以外,在危害结果、犯罪客体甚至主观罪过方面,都是复数的。就是说比起单纯一罪,它在齐备一个犯罪构成要件的基础上,还有超出的结果要件、客体要件甚至罪过要件。其社会危害性程度决不同于单纯一罪”[20]。故应当从一重重处断。

2.科刑一罪说。科刑一罪说在日本与我国台湾地区基本处于通说地位,张明楷教授也赞同科刑一罪说,认为“想象竞合时并不是只适用一个法条,而是同时适用行为所触犯的数个法条”,“只是按其中最重犯罪的法定刑量刑而已”。“想象竞合原本为数罪只是作为科刑上一罪处理”[21]。

3.数罪并罚说。持该说的学者大多从侵害法益或危害结果为多数入手,认为想象竞合犯应当实行数罪并罚。黄荣坚教授认为“行为人要用一行为来侵害数法益,或是用数行为来侵害法益,往往决定于偶然的因素”。“有所计划的人反而可以利用一行为侵害数法益的方式,以单一刑罚的轻微代价而制造大量的伤害”[22]。庄劲也持类似观点,认为“想象竞合犯虽只有一自然行为,但行为造成(或可能造成)多种危害结果,具有多重的危害性。所谓自然上的一行为,实际上包含了多个危害行为的法律意义。犯罪构成的评价,不能只拘泥于行为的自然性质,而应力图发掘行为中所包含的全部法律意义”[23]。由此认为想象竞合犯属于实质的数罪,应当数罪并罚。

4.具体分析说。该说认为想象竞合犯表现形式的多样性,对其处罚若只适用上述观点中的其中一种,可能会违反罪责刑相适应的刑法基本原则,造成重罪轻判或者轻罪重判,也可能会违反禁止重复评价的定罪量刑原则。由此应区分不同情形:行为人出于一个故意或者过失,实施了一个危害行为,造成一个危害结果,或者造成数个危害结果,但一个危害结果包含了另一危害结果的,应按从一重处断的原则处罚;行为人出于一个犯罪意图而实施一个犯罪行为,既出现了预期的危害结果,也出现了预料之外的危害结果而触犯不同的罪名的,宜择一重罪从重处罚;行为人出于一个总的犯罪故意,实施一个犯罪行为,故意造成多种不同的危害结果的想象竞合犯,由于刑事立法将同一行为所造成的多个不同的结果确定为不同的犯罪,则对此情形应处以数罪并罚”[24]。

而从国外立法例上看,除具体分析说外,其他各说都在不同国家分别被采用。如日本简单规定了从一重罪处罚,意大利在规定从一重罪处罚时还附加有增加刑罚的规定,俄罗斯则采数罪并罚的模式。

(二)我国想象竞合犯罪数实质及处断原则的学说评析

实质一罪说曲解了禁止重复评价原则的含义。禁止重复评价原则指同一犯罪事实不能援用不同构成要件重复论罪,而构成要件一经援用评价犯罪是否成立,即不可再被援用作为量刑的依据。重复评价禁止原则被认为与罪责刑相适应原则具有相当的关联性,此原则禁止就同一事实情况对行为人作多次处罚[25]。故此原则的落脚点在于处刑,至于在犯罪成立阶段评价为几罪,并非禁止重复评价原则所关心的问题,只要科处的刑罚并无不当,就不违反此原则。而实质一罪与科刑一罪在刑罚效果上并无太大不同,故以此就认定想象竞合为实质一罪值得商榷。同时,对于侵害数种法益甚至造成数结果的情形,认定为实质一罪会造成评价不足。因为“某行为事实所侵害之法益,如具有侵害法益之同一性,亦即刑法对于该法益,已尽其必要及充分保护时,即应禁止重复评价,否则即为评价过剩;反之,如所侵害之法益未具有同一性,而系侵害数个法益时,因刑法尚未对于该数个法益完全尽其必要及充分之保护,此时即应重复评价,否则,即属评价不足”[10]9。

而实质一罪说的第一种调整思路,基本是从“行为”的概念入手,突破自然意义上的行为,调整“数行为”的概念,将一些社会危害性较大的行为纳入“数行为”的范围之中。对于这种做法,笔者难以赞同,其原因如下:

首先,一般所谓的从“社会”和“法律”意义上理解行为,大致是将行为人的身体活动、行为人的意志、侵害的法益、造成的结果等多种因素作为判断行为数量的指标,而若如此操作行为数的判断就会成为一个极度困难的问题,只要侧重的因素稍有不同,对“一行为”的界定就会产生差异。“一行为”与“数行为”的界限将模糊不清,进而给罪数判断造成巨大的困难。

其次,行为数量的判断标准需要一系列制度、理论与其配套适应,如对于一个人在自己伪造的文书的帮助下,实施了一次诈骗,在德国往往认为属于一行为,归入想象竞合;而在日本则一般认为是数行为,归入牵连犯。德日对“一行为”划分的差异其实是因其刑法相关规定的不同造成的,德国刑法对于行为单数、行为复数的规定基本确定了以行为数为判断科刑意义上之罪数的标准,因此需要延伸“一行为”范围,将需要以一罪论处的情形基本纳入“一行为”的范畴,其“行为单数”在诸多情况下都需要考虑行为的广度,因此划分一行为与数行为的理论就比较复杂;而日本刑法中在有想象竞合犯的规定的同时还有关于牵连犯的规定,如果延伸“一行为”的广度,想象竞合犯难免就会触碰到牵连犯的边界,其“一行为”的范围自然就比较窄,如有判例认为一行为指“撇开法律性评价并舍弃构成要件性视点,在自然观察之下,可以将行为人的动态评价为社会观念上的一个动态的情形”[26]380,其“一行为”更多的是考虑行为人身体动静的重合,并不考虑行为的广度,而采取这样一种相对原始的方法不是因为日本学者思辨能力落后,而是其罪数论结构所决定的。而我国台湾地区,在删除“牵连犯”的规定,罪数制度结构发生改变后,“一行为”的认定标准旋即变化,九十七年度台上字第一八八〇号判决就直接指出“行为人为犯特定罪而持有枪、弹,并于持有枪、弹后即紧密实行该特定犯罪,虽其持有枪、弹之时地与犯特定罪之时地,在自然意义上非完全一致,然二者仍有部分合致,且犯罪目的单一,依一般社会通念,认应评价为一罪方符合刑罚公平原则,如予数罪并罚,反有过度处罚之疑,与人民法律感情亦未契合;是于牵连犯废除后,适度扩张一行为概念,认此情形为一行为触犯数罪名之想象竞合犯,方属适当”。而我国大陆地区目前的罪数论体系与日本类似,罪数形态种类较多,若将行为数的判断标准复杂化各罪数形态间的界限就会模糊不清。故行为数的判断上应与日本相近,采取一种较为简单的方法。

最后,具体到这些依托“社会意义”与“法律意义”主张将个别身体活动重合的行为视为数行为的观点来看,其与德国、我国台湾地区的那种延展想象竞合范围的从“社会意义”与“法律意义”上理解行为数的观点还有所不同。这种观点的本质就是将法益种类数、犯罪对象数或结果数作为判断行为数甚至是科刑意义上的罪数的标准。在面对行为人一次性走私多种物品的案件时,很多学者并不认为此时应当认定为想象竞合犯从一重罪处罚,这种观点似乎可以被人接受,但这样一种行为数认定方法似乎仅仅被用于此类案件,对于其它侵害数法益或造成数结果的案件,基本看不到这种学说的踪影。如行为人盗割了使用中的电缆,达到数额较大的标准,此时明显侵害数法益但也未见有学者主张应认定为数行为;对于行为人盗走被害人昂贵的救心丸导致被害人心脏病发作时无药可吃而死的情形,侵害数法益、数对象且造成数结果,但似乎也看不到有人认为此时应当数罪并罚。可见这种学说得以存在大致只是因为对于一次性走私数种物品的案件仅仅从一重罪处罚似乎不太正义,故将这样一种观点拿出来应急,但是这样一种行为数的判断方式根本无法推广开来。

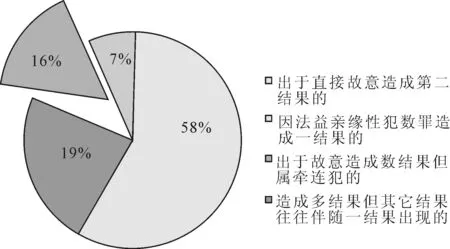

从一重重处断说与数罪并罚说都简单认为只要侵害了数种法益,行为的法益侵害性就必然增加,刑罚也要相应加重,而如前文所述,侵害了数种法益并不当然使得犯罪的法益侵害性增强。同时,实质一罪说的其他分支、科刑一罪说与数罪并罚说也是将形态各异的想象竞合纳入同一处断原则之中,完全无视了想象竞合的复杂形态。对此,笔者就我国想象竞合犯的类型构成进行了统计④,其类型分布如下表所示:

图1 想象竞合的类型构成(中国大陆地区)⑤

图2 想象竞合的类型构成(中国台湾地区——以台北为例)⑥

图3 想象竞合类型构成(中国澳门)⑦

如图所示,想象竞合犯的表现形式实际上是多种多样的,想象竞合犯并非如部分学者所认识的那样“所谓一行为触犯了数个罪名,其客观表现是一个行为造成了数个实际的犯罪结果”[27]。虽然各部比例会因种种原因而有所不同⑧,但其类型无疑是复杂的,造成一结果的与造成数结果的都存在,而就内地而言绝大部分想象竞合犯仅有一结果,法益侵害性绝对没有因触犯数罪名增强,所以以从一重罪从重处罚或数罪并罚作为处断原则显然不合理。同样,仅仅从一重罪处罚而不兼采从重处罚或者数罪并罚等于是将那些造成数结果的想象竞合与造成一结果的想象竞合同等对待。实际上行为人虽然触犯一罪名,但造成更多损害的我们往往会主张处以更重的刑罚,如行为人一次性将两人打成重伤就没有任何人会坚持只能将一个伤害结果纳入量刑考量范围的观点。而单纯以从一重罪处罚为想象竞合的处断原则就意味着行为人造成了更多损害,如果这些结果在一罪名的领地行为人就要对全部结果负责,而若这些损害在另一罪名的领地行为人就无需为这些结果负责,同样是一行为,同样侵害法益,同样造成结果,同样触犯刑法,为何要如此区别对待?将造成数结果的与造成一结果的同等对待无疑是对罪责刑相适应原则的无视。

另外,在量刑规范化背景下,法官将宣告罪名保护的法益以外的法益纳入量刑情节实际上是非常困难的。如《湖南省高级人民法院<人民法院量刑指导意见(试行)>实施细则》规定“在量刑起点的基础上,根据强奸或者奸淫的人数、次数、手段、致人伤害后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。有下列情形之一的,可以在量刑起点的基础上增加基准刑:(1)强奸妇女或者奸淫幼女每增加一人,可以增加二年至三年刑期;(2)多次强奸同一人的,可以增加一年至一年六个月刑期;(3)每增加轻微伤或者轻伤一人,可以增加三个月至六个月刑;(4)每增加重伤一人,可以增加六个月至一年刑期。”该规定考虑的情节均是对人身权的侵害,而没有考虑如财产权等其他法益。若行为人在强奸的同时造成了财产损失并触犯了相关罪名,法官也很难充分将其纳入量刑所考虑的情节中去。实际上由于法益的种类繁多,犯罪的表现形式千变万化,将所有法益的组合形式在规范性文件中列举几乎是不可能的。另外,在有些情况下,行为的法益侵害性丝毫不轻于数罪,从一重从重处断的作用就更加微小。因此对于社会危害性较大的想象竞合犯,即使从重处罚也难以实现罪责刑相适应。

由于想象竞合的类型复杂,各类型在行为的法益侵害性及行为人的主观恶性上体现出了迥然不同的状态,故笔者赞同具体分析说。然而法学界现有的对于具体分析说在阐述上还过于粗糙,没有提出详细的罪数判断路径,只是列举了一些学界对于想象竞合犯处断原则上的分歧就提出具体分析说显然难以服人,因此具体分析说还需要进一步深化。

四、想象竞合犯处断原则的重构

(一)确定想象竞合犯罪数属性与处断原则之路径

想象竞合犯由于存在数个罪过、侵害了数种法益,在按照前文提出的罪数判断路径进行判断时,第一步与第二步判断的结果一般比较明显⑨,需要继续判断,因此进入第三步甚至第四步,如前文所述,既不能因仅仅只有一个行为而认为行为的法益侵害性就必然减小,也不能认为因为行为侵害、威胁到了数种法益而认为行为的法益侵害性就必然增大。对于主观方面的因素也应当具体问题具体分析,判断是否应科处数刑罚的必要性。这时就需要对想象竞合犯的类型进行分析,依据具体情况确定处断原则。

对于想象竞合犯的法益侵害性与预防必要性如何,国外已有学者分别以“不法减少”与“责任减少”两个角度进行过系统的分析,不法减少说的成果大致可以为本套罪数判断方法的第三步提供参考,而责任减少说的成果大致可以为第四步提供参考。

德国学者普珀提出的“不法亲缘性”理论为我们思考想象竞合犯在触犯数罪时是否会增加法益侵害性提供了一个不错的视角。普珀认为,不法要素的相似处越多,刑罚也就会越多地被削弱,如行为人在一个自己伪造的文书的帮助下,实施了一次诈骗。两罪之所以能够为同一结果所对应,是因为“欺骗”的特征在两个行为构成中都出现了。因此就在不法中具有亲缘性。由于由不同行为构成的不法亲缘性,最严重的行为构成就吸收了其他所有的行为构成,分别处罚会是对相似不法要素的双重使用,这在量刑当中是不允许的。而扔一块石头打破一扇窗户并伤一人就因为两个构成要件之间没有任何关系而不构成想象竞合,而认定为实质竞合。德国学者韦尔勒持类似的观点,认为想象竞合科处一个刑罚的原因之一是应当禁止对量刑的重要事实进行双重评价,如违反的法律包括同一或类似的不法要素,在违法性上就异与其他形式的竞合[28]。

普珀的观点似乎并没有很多支持者,德国学者对于“不法亲缘性”理论的一个很有力的批评便是该论不符合《德国刑法》第52条的字面含义,该法条并没有要求行为所侵害的各个构成要件之间必须具备不法的类似性[29],而对于类似“投石案”的“一箭双雕”事例,部分学者在认识到这充实了数罪构成要件的情形下,依然予以反对,认为“构成要件之实现针对的是数个法益主体的高度人身性法益,则不可以将之总和捆绑成为构成要件的一次实现(或者一次违反法规)”,“需要注意的是,反对针对高度人身性法益的数次侵害综合理解成为只实现了一次构成要件的理由,并不能适用到竞合这上面来。例如A‘一口气’先后骂了B和C,他就犯下了两个侮辱罪(第185条)而不是一个。虽然如此,但是,仅此尚不足以排除将这两次违反法规捆绑综合成为第52条上的一个(犯罪)行为,从而使得A因两次侮辱而按一罪处罚的可能性,理由在于:自然地看,这两次违反法规能够看做一次事实发生”[30]。

普珀也倡导构建“一种因结果同一性而衍生特殊形式的行为单数”[16]。这样一个观点在德国并非通说,但得到了一部分台湾学者的支持⑩,这种“不法结果单一性”标准认为“行为人出于一个意思活动,在外部行为上只呈现单一的行为举动,只要没有侵害数个高度属人法益(这就是一个规范性的观点),就是一行为;相反的,如果侵害数个高度属人法益(例如生命、身体、自由、性自主和名誉),即便行为人出于一个意思活动,在外部行为上只呈现单一的行为举动,就不属于一行为,而是数行为、行为复数。这是基于贯彻充分评价原则思考下,而得出的评价性行为单数概念”[31]。而普珀遇到的困难并不影响我们从犯罪的各个元素的联系入手来研究想象竞合犯的法益侵害性,我国刑法典当中没有关于想象竞合犯的规定,因此不用顾虑这一点。犯罪构成要件之间的联系、法益之间的联系完全可以作为我们观察行为社会危害性的切入点,着重考察“法益亲缘性”,“结果亲缘性”,“对象亲缘性”,如果那些对犯罪法益侵害性起着举足轻重作用的量刑事实存在完全重叠,如法益之间有密切联系,犯罪对象重叠,危害结果重叠,那么原则上应当宣告一罪。若法益、犯罪对象、危害结果完全各自独立,此时行为的社会危害性就已经增强,就需要开始考虑数罪并罚或从一重从重处罚。

而责任减少说认为,在想象竞合的一个行为中,行为人仅有一次对法秩序的反抗。“由于是因一个行为(意思决定)而引起了复数法益的侵害,可以说较之因复数行为(意思决定)引起复数的法益侵害的场合而言减少了责任,正是这种责任减少是观念竞合作为科刑上一罪特别处理的根据所在”[32]。而对于意思决定的单一也有学者从刑罚理论的角度进行分析,认为“科刑一罪之实质根据,仅能求之主观主义刑罚理论之观点,重在行为人犯罪恶性之矫正”“想象竞合犯,系基于一个意思决定,而为一行为”,“基于一个意思活动,而为一次规范意识之突破,此与数罪并罚系复数意思活动,而突破多次规范意识之情形,显有不同,故在科刑上,始能依据一罪予以处断”[10]107。责任减少说可以为分析刑罚预防必要性提供思路。

根据笔者前文提出的罪数判断路径,综合以上学说的合理之处,在进行三、四两步判断时可以认为若触犯的数罪在法益、结果、对象上有重叠或亲缘之处,就应当认为犯罪的法益侵害性小于数罪;若数个罪过在心理上产生于同一意思决定,且数个罪过的产生紧密相关,一般可以认为行为人的主观恶性相对较小。以下就以此思路,列举想象竞合犯的各种表现形式,分别探求其罪数本质,并研究其处断原则。

(二)不同情况下想象竞合犯的罪数属性与处断原则

第二种情形:行为人实施一行为造成数结果,主观上属直接故意,但侵害的法益在外延上存在联系。如果侵害的数法益种的其中一种是某种“秩序”,那么这种情况将很容易出现。由于“秩序价值也不是独立的价值,它只是其他价值存在的基础,本身却必须依附于其他价值而存在,不存在不包含其他价值的抽象的秩序价值”[34]。“秩序型”的利益往往因可以庇护诸多其他法益而受到法律保护,保护“秩序型”法益实质上是对其他法益进行前置性保护。以一个意思决定实施一行为同时侵害这种“秩序型”法益和侵害在这种“秩序”庇护下的其他法益,对两法益的侵害往往会在社会危害效果上产生一定的重叠。

如行为人为实施诈骗而伪造货币,尚未使用便被抓获,同时触犯诈骗罪与伪造货币罪。刑法之所以会禁止伪造货币是因为这损害了金融秩序,而避免假币流通从而使得不特定人陷入错误认识、蒙受财产损失正是金融秩序存在的意义之一,依托假币实施的诈骗造成的法益侵害与假币流通造成的法益侵害在社会危害机理上存在部分的重叠,虽然在进行第三步判断时会得出法益侵害性增强不再属于实质一罪的结论,但在进行第四步判断时,虽然行为侵害了数个内涵不同的法益不再属于实质的一罪,但是此时数法益在外延上存在着一定联系,与一般侵害数个完全各自独立的法益的情形还是有所区别,没有科处数罪的必要性,故视为科刑的一罪,可以一罪从重处罚。

行为人本身意图造成数个结果,实施一个行为,侵害了数个法益,造成数结果,且侵害的数法益之间不具备附随、亲缘(包括内涵亲缘与外延亲缘)关系、全部或部分包含关系。此时犯罪的法益侵害性和行为人的主观恶性又是一种什么状况呢?先对比以下两例:

例1:行为人持一把9毫米口径手枪,意图破坏文物一件并杀死博物馆馆员一人,开两枪,一枪击毁文物,一枪将馆员打死。

例2:行为人持一把可穿透28毫米厚616装甲钢的12.7毫米口径反器材狙击步枪,意图破坏文物一件并杀死博物馆工作人员一人,但为了炫耀其枪法,决定只打一枪。行为人经过仔细瞄准,开一枪打死博物馆工作人员,子弹穿过其身体,将行为人意图破坏的文物击碎。

对于例1,很明显应当数罪并罚,那么例2当如何处理?例2中,由于此时行为造成了数结果,虽然成立的数罪所评价的事实存在重叠,但重叠的部分没有造成法益侵害的减少,其法益侵害性已经达到数罪程度,不法本质没有减轻,经第三步判断,不能确定为一罪,故进入第四步。依据韦尔策尔的观点,行为人在思维阶段通常需要完成以下几个步骤:第一是预先提出希望实现的目标,第二是挑选为达到目标所必要的行为手段,第三是考虑附随结果[35]。由于行为人有多个目标,其思维上其实存在多次对不法行为的谋划,有多个突破法律的意思存在,只是在将构想付诸实施时,因手段的高超,两行为被整合在一起实施。因此虽表面上看仅有一行为,但实际上有数个突破法的意思。此时行为人的目的存在多个,又计划以一种强有力的手段实施,且不愿分次实施,孤注一掷,恰好反映出行为人正抱有一种强大的决心去实施犯罪。认为行为人主观恶性小、矫正难度小、刑罚预防必要性小显然有失妥当。在日常生活中,行为人分次实施未必说明行为人的决心更强,行为人为集中实施也未必说明要阻止其为这一行为会比较容易。如某人数日没有进食,进食欲望非常强,往往会一次性吃大量食物,暴饮暴食一顿后当日可能不会再进食了,用餐上具有“一次性”。而并不是很饿、进食欲望不强的人通常就会分次用餐。阻止一个饥饿的人进餐显然不会因“进食的一次性”而变得更容易。

因此对于此种情形,在进行第四步进行判断时不能认为没有相应的特殊预防必要性,故应当认为属数罪,进行数罪并罚。实际上,例2相对于例1以外除了使用了更大威力的武器以为别无不同,若仍然坚持定一罪,则“可能会产生不道德行为的指引,即这近乎于宣称法律鼓励高效率或高智商犯罪,假如有人实施犯罪,欲侵害二个以上法益,则尽可能以一行为(如一刀)完成,因为依通说观点,行为人只对侵害数个法益之一承担责任,这显然严重背离了刑法的指引功能”[36]。

对于一次性走私多种性质不同、可构成数个罪名的物品,也应当属于这种情况。由于我国刑法典中并没有规定想象竞合犯之处断原则,以调整行为数的认定来实现罪责刑相适应可能得不偿失,故没有必要去触碰行为数量判断这个存在重大争议、多种学说分庭抗礼且会动摇罪数论体系的问题。直接将想象竞合犯的处断方式多元化将是一种较为简便、现实、副作用小的方式。

注释:

①与犯罪构成标准说类似的还有构成要件说,这种“三阶层”体系下的罪数判断理论实际上也有很大影响力。然而“构成要件”的涵盖范围本身就有巨大争议(如主观方面的要素是否可以纳入构成要件),同时,在已经触犯数罪情况下,“犯罪构成”超出“构成要件”范围的部分不太可能影响到罪数判断,如行为人的年龄是不会影响罪数的。而由于对罪过基本上是进行规范判断,已经触犯罪名后(即便采取构成要件说也会先依构成要件该当性、违法性、有责性判断是否触犯数罪名),不会因心理上的因素再把罪过分割、合并,故罪过实际不影响罪数判断,两种学说最终影响罪数判断的基本上是罪名、行为、结果、法益,二者所得出的结论不会有什么差异。而两种学说的优缺点及其它特征也大体相当,故本文不单独讨论构成要件说,对于犯罪构成标准说的评价可以用在构成要件说上,下文也引用了学者对构成要件说的观点评价犯罪构成标准说。

②应当认为“科刑的一罪”是需要在构成要件判断完毕之后动用刑罚理论的,因此甚至有学者将相关理论归入刑罚理论之中,在这一阶段解决想象竞合犯、牵连犯等问题,具体观点参见柯耀程的《刑法竞合论》,中国人民大学出版社2008年版,第10、20-22、24-26页。

③或属于以某一要素为重点的构成要件说。

④笔者分别在“中国裁判文书网”、台北地方法院网站与澳门特别行政区法院网站上以“想象竞合”为关键词进行检索,其中,台北市仅仅检索2015年的判决,另外两网站不限制年份。三网站上分别索到187、1280、31件最终运用想象竞合原理裁判的案件(不包括同种想象竞合)。分类标准上,笔者依据法益、结果及罪过的组合情况将案件进行分类,结果数以罪名种类加以限定,如行为人造成两结果但仅仅触犯一罪名,仍在本表中视为一结果。另外,若行为造成了多个结果触犯三个以上的罪名,且就其中一结果部分又触犯两个以上的罪名,笔者将其纳入数结果型的相关类型,不重复计入一结果型的相关类型。

⑤其中,对于“法益亲缘”型的想象竞合犯,由于非常常见,往往有司法解释明其确处断原则(如寻衅滋事罪与故意伤害罪),故在海量此类案件判决书中没有说明运用了想象竞合的原理,此类种类型的想象竞合犯应该占有更大比例。

⑥如前文所述,台湾地区现行规定中删去了牵连犯的相关条文,一些原来被认定为牵连犯的情形(比较典型的是使用自己伪造的文书实施欺诈)现在被纳入想象竞合犯的范畴,出于尊重原判决,本文将这些本属牵连犯的情形收入了图表。

⑦由于澳门地区案件少,因此种类上也没有内地、台湾地区多。

⑧笔者认为罪名的设置是一个非常重要的因素,由于在大陆地区存在随意殴打他人型的寻衅滋事罪与故意伤害罪,而此类案件有十分常见,因此一结果型的想象竞合数量庞大。而在台湾地区,由于针对不同等级的毒品设置了不同罪名,若行为人同时持有、施用不同等级的毒品,司法实践中多认定为想象竞合,而此类犯罪又十分常见,因此台湾地区数结果型的想象竞合数量较大。

⑨如果不认为法益属于构成要件要素,对于一些只造成一结果的,在判断至第二步时就有可能得出一罪性的结论,但即使认为法益属于构成要件要素,对于这些情形在判断至第三步时也可以得出一罪性的结论。这种犯罪论体系上的差异会对判断的过程产生影响,但不影响结论。

⑩参见陈志辉的《九四/九五年度刑事判决评释─竞合部分》,载台湾本土法学杂志2007年第1期;蔡圣伟的《开门揖盗(下)——论侵入建物罪与窃盗罪的竞合关系》,载台湾本土法学杂志2007年第6期;林东茂的《刑法综览》一书,一品文化出版社2016年版,第299页。

[1]王 觐.中华刑法总论[M].北京:中国方正出版社,2005:293-298.

[2]陈兴良.从罪数论到竞合论:一个学术史的考察[J].现代法学,2011(5):99-112.

[3]张明楷.罪数论与竞合论探究[J].法商研究,2016(1):116-128.

[4]高铭暄,叶良芳.再论牵连犯[J].现代法学,2005(5):103-114.

[5]曾淑瑜.是一罪还是数罪[J].月旦法学杂志,2011(11):227-239.

[6]约翰内斯·韦塞尔斯.德国刑法总论[M].李昌珂,译.北京:法律出版社,2008:459.

[7]Ingeborg Puppe.Die Erfolgseinheit eine verkappte Form der Idealkonkurrenz[J]. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik,2007(6):254-259.

[8]汉斯·海因里希·耶赛克.德国刑法教科书(总论)[M].徐久生,译.北京:中国法制出版社,2001:866.

[9]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:414.

[10]甘添贵.罪数原理之研究[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[11]靳宗立.刑法总论Ⅱ[M].桃园:集义阁出版社,2011:211.

[12]陈子平.刑法总论(下册)[M].台北:元照出版有限公司,2006:254.

[13]马克昌.犯罪通论[M].武汉:武汉大学出版社,1999:15.

[14]陈兴良.规范刑法学[M].北京:中国人民大学出版社,2013:72.

[15]陈洪兵.不必严格区分法条竞合与想象竞合:大竞合论之提倡[J].清华法学,2012(6):38-63.

[16]张明楷.寻衅滋事罪探究:(上篇)[J].政治与法律,2008(1):86-93.

[17]Ingeborg Puppe.基于构成要件结果同一性所形成不同构成要件实现之想象竞合[J].陈志辉,译.东吴法律学报,2006(3):315-342.

[18]陈兴良.禁止重复评价研究[J].现代法学,1994(1):31-35.

[19]陈洪兵.一次走或者盗窃性质不同的几种对象应当数罪并罚:从规范意义上解构刑法中的行为[J].广州市公安干部管理学院学报,2005(2):22-24.

[20]吴振兴.试论“从一重重处断”原则[J].法学研究,1993(6):57-62.

[21]张明楷.论《刑法修正案(九)》关于恐怖犯罪的规定[J].现代法学,2016(1):23-36.

[22]黄荣坚.基础刑法学:(下)[M].台北:元照出版有限公司,2012:949.

[23]庄 劲.想象的数罪还是实质的数罪:论想象竞合犯应当数罪并罚[J].现代法学,2006(2):107-115.

[24]蒋兰香.想象竞合犯处罚原则的重构[J].中南林学院学报,2003(3):49-52.

[25]吴耀宗.刑法罪数论与竞合论之判断标准之辨正[J].军法专刊,2012(2):117-150.

[26]西田典之.日本刑法总论[M].王昭武,刘明祥,译.北京:法律出版社,2013:380.

[27]齐文远.刑法学[M].北京:北京大学出版社,2011:178.

[28]只木诚.罪数論の研究[M].东京:成文堂,2009:27.

[29]克劳斯·罗克辛.德国刑法学总论:(第2卷)[M].王世洲,译.北京:法律出版社,2003:417.

[30]乌尔斯·金德霍依泽尔.刑法总论教科书[M].蔡桂生,译.北京:北京大学出版社,2015:476.

[31]张淳淙.刑法修正争议问题解析:(二)[J].台湾法学杂志,2009(5):115-136.

[32]山口厚.刑法总论[M].付立庆,译.北京:中国人民大学出版社,2011:379.

[33]陈兴良.本案被告人的行为构成强制猥亵妇女罪[J].人民司法,1997(10):43-44.

[34]张明楷.论《刑法修正案(九)》关于恐怖犯罪的规定[J].现代法学,2016(1):23-36.

[35]汉斯·韦尔策尔.目的行为导论[M].陈 璇,译.北京:中国人民大学出版社,2015:2-3.

[36]李晓磊.想象竞合理论简约化研究[J].中国刑事法杂志,2014(6):12-19.

(责任编辑 江海波)

Promoting a Progressive Method of Criterion for Judging the Quantity of Crime: Illustrated by the Reconstruction of the Principle of Punishment for Imaginative Joinder of Offenses

YANG Cai-xia, FU Yi-ke

(SchoolofLaw,HuazhongNormalUniversity,Wuhan430079,Hubei,China)

The criteria for judging the quantity of the crimes serve as the core content and also are the premises of deepening related contents in this area. The law communities have determined varied criteria controversial to each other, some of which are either obscure in explaining, which makes it hard to exercise the criteria, or scanty in the factors that need to be taken into consideration, which makes it hard to expose the substance of the crime. Based on the substance of the criminal features and the aim of punishment, considering accusation,legal interest and the necessity of punishment in order,discovering the criminal substance leads to the principles to determine the judgment. As for the crucial theory component of the quantity of the crimes, the previous theory of the reconstruction of the principle of punishment for imaginative joinder of offenses and the essence of the quantity of the crimes is seemly lacking in analysis. Amending the previous primitive approach of judging the crime based on the heaviest one and based on progressive judging method with the essence of he quantity of the crimes takes on a new look . To categorize imaginative joinder of offenses into substantial one crime and one crime in penalty and to judge based on the heaviest crime or judge more severely based on the heaviest one is an advisable new practice .Only for extremely special cases, will combined punishment for several offenses still be acceptable.

standard of judging the quantity of crime; progressive type judging method; encroach on the legal interest; necessity of punishment; imaginative joinder of offenses

2017-04-10

杨彩霞(1977-),女,湖北省宜昌市人,华中师范大学法学院副教授,博士,主要从事刑法学研究; 付一可(1992-),男,湖北省武汉市人,华中师范大学法学院硕士生,主要从事刑法学研究。

D924.1

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2017.04.0024