金沙江的淘金年代

文 | 雷平阳

金沙江的淘金年代

文 | 雷平阳

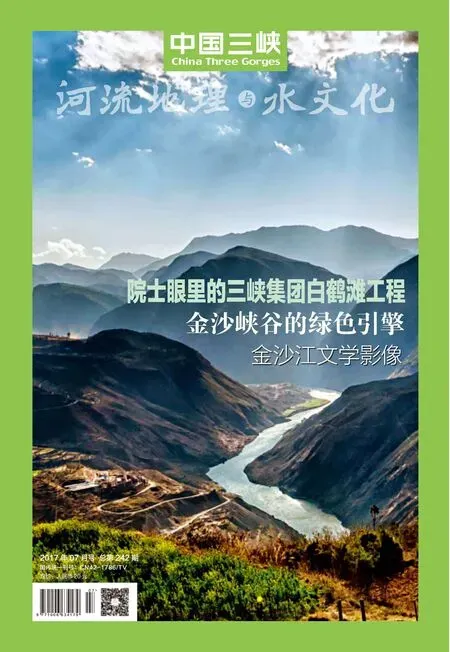

金沙江与雅砻江交汇处 摄影/黄正平

江中冲来新的沙砾,黑黑白白,一如翻来覆去的时光,浩浩荡荡地铺得令江滩发骚劲儿。两岸的村落中就会有吆喝如炒豆,门楣两边结了蛛网的洗金床也就会被噼噼啪啪地解下来,去年的新棕绳已经旧了,洗金床的每一个接头也因为一年的风吹,全都松散了。

早晨的阳光,照例像薄薄的金片,打在褐色的岩石上面,老是溅起灼眼的光焰。光焰中舞动着一把把斧头,汗水如金豆,随着空旷的斧声,暗示着一种若隐若现的念头。洗金床修好,再从屋角掏出那铲状的滤金木器,又从猪厩旁抓起一副老撮箕,叫一声大儿子,通往江滩的盘山小道上就有了明晃晃的人影。

盼了一年,就盼着这一江活沙。死沙如人,淘不出几丝笑声。只有活沙,多少带藏着如豆的一点点光亮。下到江中,脚上的破布鞋丢在岸上,像几条死鱼。选好地点,肩上的洗金床卸下,支好了,父亲是老把式,右手抓着个水瓢,左手握紧洗金床上的木柄,响响亮亮的一声大吼,算是告示,呼应前晚江神座前的袅袅神香。儿子就一挑挑地将沙担过来,倒入洗床,父亲就咣咣当当地摇荡起洗床。

江上行舟如矢,吼滩的号子出自上游或者下游。往来的都是水鬼,烂熟,酒桌上都曾经较过劲,亲亲热热骂过娘。擦过的一瞬,免不了打声招呼,说句村话,但都忙着,行船的要奔津港,淘金的要抢先手。江滩子上的洗金床多得像延安的纺车,都盯着那活沙。

红土地上的村庄 摄影/黄正平

累了,父子便对眼望望,一屁股坐在大片的阳光上,掏出一包云南省绥江卷烟厂生产的一种被命名为“相思草”的香烟,一个一支,抽得白灰满江。然后吃黑黄色的荞粑粑,然后往胃里灌水,却始终不说一句话,听任江水呼天抢地鬼哭狼嚎。末了,父子又对眼望望,起身时听得见骨骼挣得格格地响。一干,就见太阳偏西,西边的云朵像野地上的女人家,火光没法包得住,唱出的俚谣烧得死人,焐得活落水三天的打鱼佬。

洗金床也就不再响,翻棱起来,那一格一格的凹处,像洗衣板,凹处填得满满的是细沙。父亲勺水,轻轻地淋,儿子用滤金器稳稳地接着,淋完了,滤金器中就有了一堆细沙。儿子就退到江岸上躺下,双眼望着天,想些神不知鬼不觉的事。父亲还得忙,捧着滤金器站在江水里,轻轻地,富于技巧地滤掉一些无望的杂质,直到剩下少得可怜的一排乌油油的细沙。这时候,细沙中也就能看见针尖似的点点金黄。

父亲端着滤金器,到了滩上,脸上的表情复杂,稳稳地放好,拉过带来的什物,拿出一个红布袋,从袋中挖出一截竹筒,扯掉塞子,非常小心地往滤金器里抖东西,那是水银,白生生的水银。接着,便拼命地搓揉乌沙,让水银分散于沙中。十多分钟过去,才又端起滤金器重返江水,耐心地过滤。

最后得到的是小手指尖大小的一坨白东西。那就是与水银揉合在一起的金子,晚上过一下火,便是黄澄澄的金子。剩下的乌沙虽然不能像那白白的坨放入红布袋,却也用另一个袋子细心收起。所有的老淘金人都知道,从前,江两岸的土司家死了人,都要用乌沙填棺,那东西冷得富有灵性,能让死去的尸骨不朽。父子俩肯定也想用这乌沙在今后的岁月中告慰现在的自己。

当他们往盘山的小径上走回家的时候,除了山巅上还有一丝辉煌之外,他们取金的江中已充满了黑色。仿佛一个年代走远了,另一个年代又到了我们身后。很难说,当年羊群啃草的地方,过些年,躺着的会是一群狮子。