此生难忘旧青毡

——纪念我的祖父唐佐礼先生

文|唐雪康

此生难忘旧青毡——纪念我的祖父唐佐礼先生

文|唐雪康

祖父在唐山市建设规划设计指挥部绘图

2016年5月29日20时13分,祖父永远离开了我。连续几个月,每到夜深人静,我都会想起祖父,久久不能入眠。这期间,我一直想写些有关祖父的文字,却都因悲恸而下笔辄止。9月开学,我进入博士阶段的学习,恢复了已许久未能进行的读书写作,一个多月来,沉潜在故纸堆里,努力用高强度的工作淡化痛苦。近日渐归平静,我又担心对于祖父的记忆也会随时间的流逝变得模糊。王静安说:“最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。”朱颜辞镜,落英辞树,固然是人世间不可逆转的自然规律,但在我们心底,至少是希望留存住朱颜芳菲的影像。近日,翻看电脑中珍藏的祖父生前的照片录影,一件件往事再一次铺满我的记忆,我也终于决定写下这篇文字,以纪念我的祖父。

祖父1921年6月23日出生于天津,但天津却并非我家的祖籍。以前听祖父讲,我家原籍本在江西,到我的高祖唐公衡甫那里,因为到四川做盐知事的缘故,又举家迁居成都。我的高祖有三子,长子唐公融斋,即我的曾祖父。曾祖父行历,我所知甚少,只知道曾祖少年聪敏,曾经考中清末四川省的出洋留学生,但由于当时盛行地方保护主义,曾祖的江西里籍受到排挤,最终与这一名额失之交臂。后来,曾祖调到天津铁路部门工作,这才开始在天津定居。民国初年,铁路相关行业尚属新鲜事物,非常吃香,曾祖也常常忙于酒席应酬,最终因不幸突发胃出血而英年早逝。后来祖父兄妹三人一生不沾烟酒,说是曾祖母自小训诫,就是因为有曾祖的前车教训。曾祖的猝然离世,使我家与四川老家也失去了联系,直到20世纪80年代才开始接续,然没有多久又因意外中断。祖父对此念念不忘,直到2010年秋,我考入四川大学中文系,凭着祖父告诉我的信息,几经访查,总算找到了祖父的两位堂弟,即我曾祖二弟的孩子。一位唐佐辉先生,毕业于四川江安国立剧专,四川省话剧团退休,暮年活跃于银屏。另一位唐佐国先生,北京地质学院毕业后到成都理工大学工作,亦已退休。祖父与这两位堂弟从未见过,但不管怎么说,能够恢复与老家的联系,也算了却祖父一桩心愿。

徐世章先生

曾祖去世时,祖父刚刚两岁,我的祖姑尚在曾祖母腹中。曾祖母一介妇道,从此独立养育五个幼子(祖父行三,上有一姐一兄,下有二妹,大姐、四妹幼年夭折,兄唐公佐隆,2010年8月去世,小妹唐佐佩,2010年11月去世),其中艰难,自不待言。曾祖去世后,家境急转而下,曾祖母本人又无收入来源,仅靠积蓄显然不能如往日一般开销。已故伯祖父曾讲过,早先祖父一家曾几次迁居,很可能是因为经济紧张不够维持用度的缘故。我后来翻阅祖父履历,发现在1926年至1933年读小学期间,学校就换了三次(1926—1928年,河北省省立女师学院肄业。1928年8月—1929年7月,天津市税存小学肄业。1929年8月—1933年7月,天津市觉民小学毕业),其中不易,可想而知。当时曾祖母的几个姐妹特别是曾祖母大姐家时常接济我家。曾祖母大姐杨立贤的丈夫徐世章(端甫)先生,是民国总统徐世昌的堂弟,曾任民国交通部次长、交通银行副总裁等要职,离任后寓居天津,是当时津门著名的房地产商和收藏家。不过曾祖母却是一位自尊心极强的女性,希望凭借自己的力量努力过活,因此只接受满足基本生活用度的帮助,从来不向自己姐妹提出更多的要求。曾祖母教导子女也是同样,要求子女学会自立,不把希望寄于他人。曾祖母的这一训教深深影响着祖父一生,祖父在耀华中学读书时,徐世章先生正是耀华中学的董事,但祖父绝口不提与徐氏的这一层关系,而是凭借自己的努力被保送入燕京大学。

祖父一家(二排中立者为祖父)

祖父兄妹三人,都有读书的天分,但由于家境贫困,曾祖母无力支撑三名子女同时读书,最后决定供成绩最突出的祖父。我的伯祖父为此也做出牺牲,高中毕业即出外工作,补贴家用以及供二弟上学。而祖父也没有辜负家里的期望,读书勤奋刻苦,几乎门门功课都是第一。我读初中时,成绩不很理想,每次去天津,祖姑都会给我讲祖父少年读书的故事,以此激励我的斗志。现在依稀记得祖姑讲祖父读中学时,每日作业负担也是极重,祖父不堪忍受时甚至会大哭一场,然而哭过之后仍然咬牙完成,即使不睡觉也绝不拖欠任务。1936年天津市初中毕业会考,祖父考出了数理化总分第一名的成绩。此事在当时还有不小影响,考试结果不但在天津市政府的报纸上刊布,祖父还拿到了市政府奖励的十块大洋以及两袋白面、五十斤大米,这在当时算是不小的数目,祖父得到的奖励贴补了一段时间的家用。有关祖父会考得第一名的事情,中间还有一段不为人知的小插曲。大约两年前,我在复旦大学图书馆无意中搜索到一份有关部门于1936年8月20日致中国科学化运动协会天津分会的公牍,内容是上报民国二十四年度中学毕业会考高初中考生数理化成绩前五名考生的信息,准备发放奖金奖品并请求核办。公牍中特别提到初中第一、第二名考生即祖父以及一位叫杨其淦的名字,称两位考生数理化平均分数相同,最后根据会考各科的总平均分,祖父成绩仍高出第二名,因此确定祖父为第一名。后来我将此事讲给祖父听,祖父也认为有趣。

祖父1944年北京大学工学院毕业照

1939年,祖父被保送进入燕京大学工预物理系读书,在燕园度过了两年多难以忘怀的时光。不过祖父不善言语,很少跟我讲当年在学校里的事情,所知不多的一些基本上都是在谈论某事时顺便提及的。譬如祖父讲当时在学校里,学生中分“长衫党”与“西服党”,“西服党”多为富家子弟,“长衫党”则相对清寒。祖父以“长衫党”自居,自称“穿长衫的比得上穿西服的”,心无旁骛,发奋苦学。又比如祖父曾经讲体育系的老师不知从哪里探得他工于书法,有一次请他誊写“未名湖冰场守则”以镌刻于木板上。不过木板尚未完成,珍珠港事件爆发,日军占领燕园,此事也就作罢。祖父还讲过他同宿舍曾经有一位“神奇”室友,几乎从不上课,终日梦想发明出计算机,每晚熄灯休息后都点灯在宿舍“施工”,发出声响不说,还时常有电闪火花出来,搞得其他人无法入睡。此人后被大家举报换了宿舍,后来又因挂科太多被学校劝退。祖父说他60年代在某地还遇到过这位同学,似乎在某军事单位开车,已经没有了发明电脑的念头,人倒是依旧开朗乐观。我也曾经问过祖父在燕京修过的课程,文科的课程,只记得修过历史系齐思和先生的课,至于理工类课程,不少都是外国教员所开。几年前,我收拾家中地下室内的旧物,翻出一箱祖父在燕京读书时的笔记作业,当看到那一页页已经泛黄的精密制图以及流畅的外文笔记时,始信那一时代的大学生,实在不是今天所能达到的。

祖父读大学的年代,正值抗日战争时期。当时北大、清华的主体都已南迁,一时间,燕京就成为了沦陷区内人们最为向往的高等学府,在战争的非常状态下,坚守着学术的自由与自身精神的相对独立。2006年,燕大校友会编辑出版“燕京大学1937—1941年纪念刊”,特别使用《孤岛绿洲》作为标题,确为贴切之形容。当时的大学教育尚属精英教育,学生人数也极为有限。据统计,燕京大学自1919年成立至1952年被撤销的33年中,学生总数仅9355人(据北京大学出版社2002年出版《燕京大学人物志》(第二辑)所附刘美德整编“燕京大学学生名录”)。因此当时的大学虽分院系,却不分班,同年入学者便算同学,而祖父所在的1939级,恰好是燕京在“孤岛时期”人数最少的一届。祖父的同学,著名语言学家、北京大学教授林焘先生曾于20世纪90年代初编印过一份燕京三九级同学录,当时确知下落者,已然不多。

听祖父讲,在1939级的同学里,有三位同他比较要好,分别是朱国璋、杨逢滨和韩学通。朱国璋先生读的是化学系,祖父称其为“老面朱”。1941年12月8日,珍珠港事件爆发,美日宣战,当日,日军就占领了燕园。学生于12月9日被限令离校,日本兵在西校门把守,逐个检查学生所带物品,搜身后放行。而祖父从燕京搬出去当晚就是住在朱国璋在北京的家中。后来朱国璋去天津教中学,直至抗战胜利燕大复校,才回校继续完成学业,1948年毕业后又被系主任蔡镏生先生留下做研究生、助教。后来到了教育部高教司工作。1997年6月逝世。至于杨逢滨先生,自毕业以后便无甚联系,只知道好像去了台湾。不过祖父却一直记挂着他,曾经多次让我查访杨的下落,可惜一直没能查到。韩学通先生应该算是祖父最要好的朋友,两人在耀华时就是同学,1939年又同时进入燕京物理系读书。燕京停办后,两人又于1942年转入北京大学土木工程系,在简陋的端王府里继续完成学业。1944年毕业后,韩学通被分配到沧州市第十三化工建筑公司,而祖父则是不断辗转调动,居无定所,两人也就失去了联系。直到20世纪80年代,祖父去承德休养,从他人口中得知韩下落,这才恢复通信。有一次,我整理祖父书简,发现一通韩先生写给祖父的信,有一句话至今记得。函称:“我们两个人从相识到现在,已有一个甲子了。我们毕业于同一中学,同时考入燕大,又同时转入北大,之后近四十年没有联系,如今恢复,真是难得!”祖父也曾说他与韩学通是四十年考验出的朋友。然而两人始终没有更进一步的交际,只是到后来家中装电话之后,偶尔互通电话而已。就这样,直到2006年,韩先生去世,祖父接到消息后,虽然表现平静,但我从其骤增的血压值中能感受到其内心的波澜。祖父与韩学通先生这种平淡若水的君子之交,在当代社会,尤显可贵。

祖父1941年与同学游香山(二排左一为祖父,三排左四为韩学通)

与那些掷地有声的校友相比,祖父算不上知名。终其一生,也未能深造并从事专一研究工作,这也是特定的境遇与时代所致。祖父1944年毕业后即到天津铁路局天津工务段实习,直到1985年在唐山市城乡建设委员会离休,为国奉献四十年。这期间,辗转调动多地,虽然岗位大多平凡,但祖父都做出了不平凡的成绩,1948年9月—1954年9月,祖父任唐山开滦矿务局工程师,参与矿区地形图的测绘及重点工程测量,同时支援京西、峰峰、焦作三个矿区地形测量,为矿区的开发建设提供基础资料。此外祖父还参加了唐山飞机场、林西、唐山胡各庄、唐家庄四个生产矿井新建风井工程的测量工作。1954年10月—1955年5月,祖父在中央燃料工业部干部学校进修俄语,并在次年6月,由燃料工业部派遣,作为中方专家代表,赴苏联顿巴斯斯大林建井公司实习选煤厂及矿井地面建筑施工一年。1956年9月,祖父归国后,调入北京煤炭洗选厂建筑安装工程公司任工程师、研究组组长。1957年10月—1960年5月,祖父在峰峰基建局马头洗选厂工程处负责土建工程技术。马头洗选厂年处理原煤200万吨,是苏联援建的156项工程之一,祖父在马头期间,作为唯一一位通俄语的中国工程师,与苏联专家密切配合,大胆革新,高速、优质地完成了建厂任务,该厂最终于1959年9月建成投产。祖父一直收存着一份1958年11月8日的《邯郸日报》,上面有他撰写的《苏联专家顾尔斯基同志》一文,是对那个特殊时代的回忆。

祖父在莫斯科

马头洗选厂建成后,祖父参加了邯郸洗选厂的移交生产工作。在1960年初,又被借调参加邯郸市委及市人委办公大楼的设计工作。1960年6月—1965年5月,祖父在河北省煤炭工业管理局任工程师、设计组组长,负责当时河北全省各煤矿在建矿井的设计审查工作,其中最大的项目是开滦范各庄矿。1965年为支援三线建设,祖父调至贵州省西南煤矿建设指挥部,参加六盘水煤炭基地的建设工作,先后任贵州省西南煤矿建设指挥部工程师、贵州省六盘水地区革委煤炭工程师、贵州省盘江矿务局工程师,负责质量安全监察、土建工程管理及矿山测量等工作。在祖父离开贵州时,该基地的六枝、水城、盘江三个矿区已基本建成转入生产。当时的贵州,环境比现在要恶劣得多,加之三线建设之秘密性,工作条件可以说异常艰苦。我曾经看到过祖父在贵州时期的工作证,上面显示的单位是“大华农厂”,也可见对外保密之严格。祖父在贵州,整整呆了12年之久。我小时候,祖父给我讲王阳明的《瘗旅文》,那是王阳明被贬贵州龙场驿时所作。最后有一段歌辞,我至今能背:“连峰际天兮,飞鸟不通。游子还乡兮,莫知西东。莫知西东兮,维天则同。异域殊方兮,环海之中。达观随寓兮,奚必予宫。魂兮魂兮,无悲以恫。”祖父诵读此文时,于此段尤为动情,我现在回想,一定有其个人情感掺杂其中。

祖父与中苏专家(右一为祖父)

1976年7月28日,唐山市发生里氏7.8级强烈地震。当时我的祖母以及家人都在唐山,祖父也在震中痛失一子。地震发生后,祖父立即申请调回唐山,并在铁路恢复之后的第一时间赶回。1977年7月,祖父担任唐山市建设规划设计指挥部高级工程师组长,长达6年。1983年11月 —1985年4月,又任唐山市城乡建设委员会高级工程师,参加唐山市震后重建总体规划的编制、各区详细规划的编制,以及规划管理工作。1985年,因身体原因,祖父在唐山市城乡建设委员会离休。“因真理,得自由,以服务”(Freadom through Truth for Service),是祖父母校燕京大学的校训,祖父一生的行历,可以说是对这九个字最好的践行。祖父虽然没有名垂青史的惊人成就,也没有流芳百世的卓越事迹,但是却在自己最宝贵的年华里,利用自己所学,为这个国家和社会贡献了自己全部的力量。

祖父通英、俄、日三门外语,加之名牌大学毕业,又有出洋进修经历,在任何一家单位都极受瞩目。不过祖父却从不恃才傲物,一生秉承低调做人、高调做事的原则,谦虚自守,淡泊名利。同时在工作中,也能保有作为知识分子的独立精神与尊严,纯粹而不流于凡俗。譬如祖父在开滦矿务局工作时,常常要下井考察勘探,某领导看中祖父的书法,想请祖父到办公室抄写文案,如此工作轻松,还可免除井下作业。祖父却不以此为职分,断然拒绝。又比如在经济建设时期,虽然物资匮乏,但政府对知识分子特别是理工科人才在政策上十分优待,不但基本的粮油布票供应充足,连当时人看起来极为奢侈的细粮票、肉票、烟票等也有一定数额供应。祖父从不吸烟,因此每次都将烟票退回。此事又传到当时单位某领导处,恰好此领导烟瘾极重,便客气地向祖父提出希望将不用的烟票转送于他。祖父却觉得不能浪费国家资源做人情,仍表示拒绝。种种事例尚多,我有时想,祖父一生频繁调动工作,很多时候都是在任务刚刚完成或已有明显起色时调离,或许与祖父身上这种耿介的性格有关。祖父的行为虽然有些看似“木讷”,但是能够在时势下不失尊严,在困顿中不忘进取,这恰恰是中国传统知识分子身上最可贵的地方。

祖父一生讷于言而敏于行,从不激进,更不与人争斗,偶有喜怒,通常也不现于颜色。祖父待人温和宽厚,无论对同事还是家人,几乎从未红过脸。曾经与祖父在唐山市建设委员会工作的晚辈回忆,祖父在单位时,口碑极佳,但遇到大是大非,又能够坚持原则。祖父在任期间,人员入职与技术职称的审核评定,领导通常都是请祖父担任审定专家。祖父的评定从来都是有理有据,不掺人事,虽然涉事各人各有喜忧,但对于祖父的评定,从来都是心服口服,鲜有异议。

祖父一生不讲奢华,从不铺张浪费,对于口腹之欲,更是看得极淡。祖父离休以后,享受高级待遇,出门打车均可报销。但祖父每次外出,都是尽量乘坐公共交通,基本不叫出租,问其理由,竟然是“花公家的钱等同花自己的钱”。祖父身在城市建设部门,工作20多年,单位有几次分房机会,却从来不去争取,始终都把机会让给年轻同事。直到20世纪90年代末,我家五口人仍居住在60多平方米的老式楼房中。后来在家祖母的执意下,才搬入新居,不过由于表达意愿太晚,只分到最高楼层六楼。以致祖父在80多岁时,每天下楼都要爬六层楼梯。祖父近90岁时发病,几年不曾下楼,我常想,若是当时能住到较低楼层,每日下楼活动,或许更有利于疗养。直到两年前,祖父才搬进政府落实老干部政策所营建的大平米电梯公寓,不过那时的祖父已经相当虚弱,中间只在我的帮助下,坐轮椅下过一次楼,基本未能享受到电梯的福利。

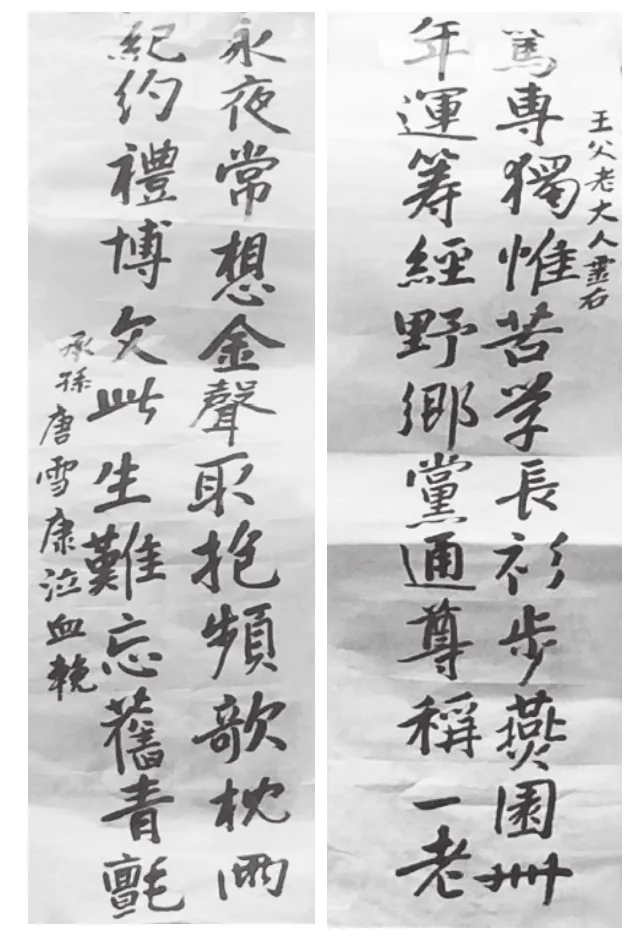

祖父逝世后,我所制挽联,全文如下:

笃专独惟苦学,长衫步燕园,卌年运筹经野,乡党通尊称一老

永夜常想金声,取抱频欹枕,两纪约礼博文,此生难忘旧青毡

此联在对仗上有不工稳的地方,但确实是“无一字无来处”,我想要表达的都在其中。上联讲祖父事功,前文已有较详细的阐述,下联则讲祖父于我的教泽。古人称12年为一纪,我今年24岁,刚好两纪。自我出生到上小学的近十年间,每日都和祖父一起,祖父对我影响至深,可以算得上是幼承庭训,规行矩步。到我上小学三年级时,祖父同祖母搬进新居,但我每周放假都去探望,即使高中课业繁重,一星期只休一天也不例外。并且每到寒暑假,我都会住到祖父家中,因此虽然分隔,也并不觉得遥远。2010年,我读本科,负箧蜀地,一年只回家两次,基本上也是住在祖父家中。读书期间,几乎每日都会打电话问安,即使2012年在台湾也不例外。2014年,我到复旦大学读研究生,那时祖父身体已相当虚弱,不能自理,我的电话他也很少去接听。即使如此,每当我得到一句平安的答复,心里也总觉得踏实。

我为祖父所制挽联

我学步之时,祖父就一直陪伴身旁。记得那时候,祖父白天或带我外出,或坐在他的桌案前同我游戏,有时一坐就是一天。除了教我背古诗文外,也常教我折叠各种各样的纸工。当时所学不下数十种,至今我还大多记得。其中特别是一种马的折法,惟妙惟肖,我在任何一本纸工书籍中都未见过。我后来也常折此物与人炫耀,深以为傲。2012年秋,我到台湾大学中文系交流,当时选修方介先生开设的“韩愈文”课程。双十节放假,方师特组织学生出游,晚间请诸生吃饭,有同学不知何故折一纸船,我当时一时技痒,顺便将马折出。方师看过,便问我是否为老先生所教?我当即回答是祖父所授并问方师何以知晓,方师笑称她们当年也被家中长辈如此教过。此事我至今仍觉得奇妙,不过回来后一直忘记将此讲给祖父听,现在想到,深感遗憾!

我与祖父

祖父大学期间虽然是读理科,但其在传统国学方面也有很深的修养,在我看来,至少要强出当下文史专业一些本科生。祖父有不少亲友,都在燕京、北大读文科,我想当年若是家境富足,祖父或许也会选择文科作为专业并深造。我一直觉得祖父就如同一只百宝箱,随手抖点什么出来,就能带给我惊奇。直到现在,我也并不清楚祖父究竟会多少东西。祖父的桌案上从前一直放有一个木制笔筒,待我年龄稍长时,发现上面居然有祖父镌刻的一首李渔的《山居漫兴》词:“满庭书带一庭蛙,棚上新开枸杞花。童汲清泉自煮茶。不输他,锦坐珠眠富贵家。”文字清秀,刀法也干脆有力。再看落款年月“民国二十一年冬”,居然是祖父11岁时所刻。后来才知这只是祖父小学时候的一次篆刻作业。我读大学后,有一次在祖父书架上还翻出一本祖父在耀华读书时所使用的《国学纲要·小学部》,里面讲的居然是如今有些大学都不怎么教授的诸如反切、韵书等音韵学知识。此书的天头也有祖父的大量小字批注,案断老练,使人难以想象是出自中学生之手。此外,祖父对旧体诗文以及明清小说也有相当程度之涉猎,小时候我最喜欢的也是和祖父谈论这方面的内容。我最初歆慕传统文化,并且一路读到今天,实离不开祖父的影响。“自从失词伯,不复更论文”,当年的那许多谈论,如今已然变成永远的回忆。俯仰今昔,能不感伤!

大约在读初中时,我去天津,现在已故的伯祖父曾送我一册民国年间上海新文化书社出版的《燕山外史》,清代乾隆时人陈球所作,严格意义上是中国小说史中第一部以四六成文的小说。这本书由于受到过鲁迅先生站在新文化运动立场下的批判,1949年后几乎不被提及。不过当年伯祖父、祖父却都喜欢读,且因爱内中骈对,一直保留至今。里面有一句话是:“白发凭添我老矣,青春不再汝知乎!”(后来我读清代傅声谷的《〈燕山外史〉注释》,知此句本自宋人余良弼《教子诗》:白发无凭吾老矣,青春不再汝知乎。年将弱冠非童子,学不成名岂丈夫。)伯祖父当年对这一句情有独钟,特别提出来讲。如今我想到此句,同样深有体悟。岁月催人,过后方悲易老。援笔至此,不禁泪下!

侍坐祖父身边久了,有时自己不曾感觉,实际上举手投足之间,都有祖父潜移默化的影响。我上小学时,在祖父家临写《朱柏庐治家格言》,所用字帖是清代最后一位状元刘春霖工楷所录。遇有不明字句,祖父便在一旁讲解。祖父每晚休息前,也都要检查自家大门是否上锁,逢我在旁,便会念诵《家训》中的“即昏便息,关锁门户,必亲自检点”。这一场景,我至今记忆犹新。后来我自己出外住宿,也有及时锁门的习惯,就是因为想到《家训》中这句的缘故。

祖父终生崇尚苦学,以前读书时,常常背字典,因此有“活字典”的美誉。祖父晚年大脑梗塞,记忆力却不曾衰减,不少医生都表示惊叹。祖父从前也常对我讲,光是博学不行,还要强记,我至今深以为然。我在记忆力最好的时段,坚持每日背诵旧体诗词,短诗一日一首,长诗几日一首,如此前后持续不下两年。背得多了,渐也能写,后来粗通格律,很快便可驾驭。进入大学,我还坚持背诵一些经典篇目。虽然在老先生看起来不值一提,但于自身来说,却也极为受用。

祖父一生节俭,唯一的嗜好就是买书。以前伯祖父在天津居住的老宅,有一间屋子堆满了祖父当年购置的各种书籍,其中主要以英文、俄文居多。遗憾的是,后来因为搬家,这批书籍绝大部分被卖掉,祖父只精选几箱拉回家中。如今这几箱书传到我处,虽然内容大多不懂,但我仍然什袭珍藏。小时候的我,哪怕有一元钱也要存起来买书。现在稍微宽裕,更是见到心仪好书就会购藏,从不考虑是否和自己研究领域相关。到目前为止,我的“书山”已经足足能够堆满两间屋子,在数量上恐怕早已超过了祖父,这与祖父的影响也不无关系。

祖父平生最快意的事情就是读书,离休以后,常常在书房一坐就是一天。晚年身患眼疾,手拿放大镜也要坚持阅读。到后来眼疾加重,引发眼底黄斑变性,几乎失明。不能读书,每日便听收音机度日。那段时间,我每逢周末,都会为祖父朗读报刊书籍,我想那或许是祖父一周间最愉快的时光。我读大学以来,几乎每日都坐图书馆,直到现在,大体仍能够坚持。虽然被师长评为“好奇多爱”,但读书一事,从来不曾荒废。袁枚讲论读书时称:“一日不读书,如作负心事。一书读未竟,如逢大军至。”第二句的境界我尚不能达到,不过一日不读书,确实有违心之感。

在我小的时候,也如很多孩童一般畏惧死亡。我也曾几次梦到祖父仙去,有一次直到梦醒,恐惧之意还未消散,一早便打电话问安,知悉无恙后才放下心来。当时我还填了一阙现在看来并不合律的《江城子·记梦》记叙其事,同时记录下这场梦境的时间:2008年4月21日。可就在2009年3月3日上午,祖父在家中突然发病,险些不测。幸亏家祖母深谙医理,及时抢救,祖父才得脱险。这是我第一次真切地感受到恐惧,当时曾写有一首《谢苍天》:“九叩稽首谢苍天,复使太公入人寰。谢苍天,谢苍天,日星不隐在人间。”以此表达心情。自此之后,祖父的身体便日渐衰弱,从走路需要人搀扶,渐渐到不能下床,到最后,几乎连话也不怎么说。我也逐渐意识到那恐怖的日子终究将会来临,但甫一经历,仍觉万难接受。

2016年2月25日,我的寒假结束,下午将返回上海。上午去祖父房间告别,我对祖父说:“我走了。再见!暑假我再来!”祖父当时尚清醒,只说了一句:“好,再见!”可我却万万想不到,这居然是祖父跟我说的最后一句话。3月初,祖父身体不适,请保健医来家中输液,连续输液近十日不见好转,联系医院,普通病房又无床位。最后在3月17日,祖父被送入华北理工大学附属医院重症监护室治疗,当晚拍CT查出双肺严重感染的病症。祖父入院后几日,情况尚好,我当时恰好手头有事,直到3月21日下午方乘软卧列车回家探视,晚间在列车上,还听说祖父下午一直叫我的名字。我于3月22日清早回到家中,没过多久,医院便传来消息,祖父因呼吸不畅,已被医生实施气管插管。此后的两个多月,这根小管再也没能拔出,而祖父也没有再跟我说一句话。3月26日,祖父肾功能衰竭,医院下达病危通知书。后来虽然靠血液透析,使肾功能得到一定程度的恢复,我也曾一度抱有希望,但祖父最终还是因双肺感染无法根治从而引发多脏器衰竭,回天乏术,与世永辞。

祖父最后的日子,是极其痛苦的,到后来,身上几乎插满了管子。重症医学监护虽可以说是现代医疗的一大创举,但是在制度上,似乎仍有可待商讨之处。祖父入院后,医院每日只准探视半小时,其他时间,根本无法知悉病房情况。祖父最后的两个多月,我往返沪上家中多次,有近50日都呆在家里,在家时每日下午都去医院探视。开始的时候,每逢我去,祖父就紧紧抓住我的手,眼中噙泪。到最后半月,祖父已近乎昏迷,没有力气抓人,但偶尔仍能在眼中看到泪水。我知道,祖父已意识到自己将要面临人生的谢幕,我也能感受到祖父内心对这个世界的留恋与不舍,然而却无能为力。唯一感到欣慰的是,在5月初,我硕博连读的申请得到通过,我第一时间将此消息报与祖父知晓,此事算是没有留下遗憾。

祖父在家中读书

以前祖父的桌案上放有一件青花笔洗,是祖父读书时,他的姨夫徐世章先生所赠。时隔逾一个甲子,历经几次迁居与变乱,祖父一直保存至今。笔洗的底端印有“百一山房”四字款识,小时候不懂,年龄稍长时查书,才知道是清康雍乾三代民窑的名款。后来,祖父将这件笔洗送给了我,我也视此为青毡故物,备加珍视。今年年初,我将我的书房命名为“百一山房”,一来纪念这一流传,二来也取《中庸》“人一能之,己百之;人十能之,己千之”的含义。人生有涯,物比人寿。如今,每当我看到此器,都会想起传承它的包括祖父在内的前辈。同时也告诫自己,不可稍存懈怠,努力地向上追求。前段时间读《列子》,书中将人死看作回家。倘使如此,我也希望自己能在历经人世“回家”之后,与祖父相对时,能够无愧。

责任编辑/胡仰曦